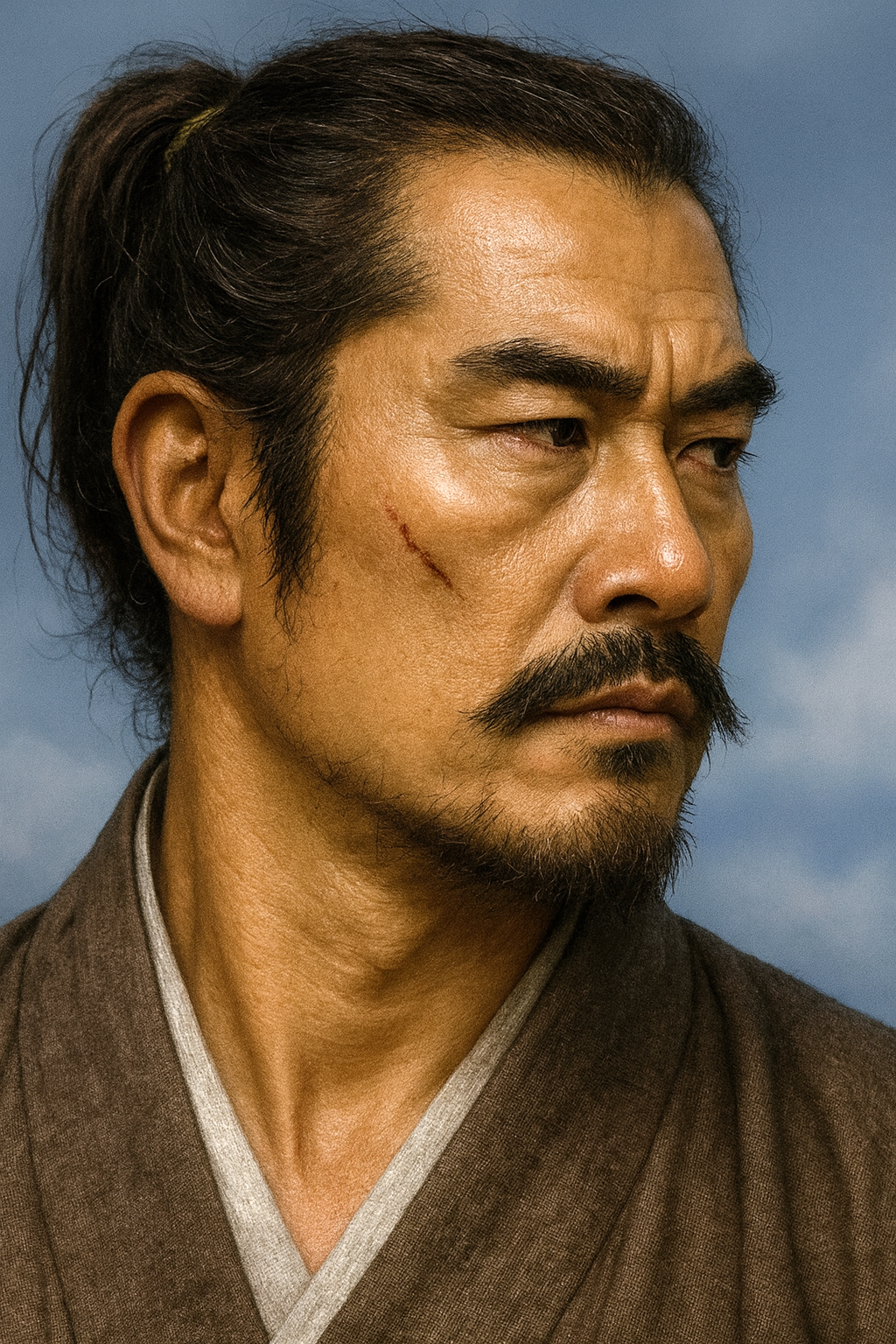

曾我祐重

曾我祐重は扇谷上杉家の重臣で、父・兵庫助が太田道灌を暗殺。河越城代を務め、主家と共に河越夜戦で北条氏康に敗れ討死したと推定される。忠誠を尽くした武将。

扇谷上杉家の忠臣か、歴史の狭間の武将か ― 曾我祐重の実像に迫る

序章:武蔵国の曾我氏 ― 鎌倉期の伝説から戦国期の現実へ

日本の歴史において「曾我」という姓は、特有の響きを持つ。多くの人々がこの名を聞いて想起するのは、鎌倉時代初期に起こった「曾我兄弟の仇討ち」であろう 1 。建久4年(1193年)、源頼朝が催した富士の巻狩りの陣中にて、曾我十郎祐成と五郎時致の兄弟が父の仇である工藤祐経を討ち果たしたこの事件は、後世、『曾我物語』としてまとめられ、能や歌舞伎の演目としても広く親しまれてきた 3 。その物語は、武士の意地、兄弟の絆、そして悲劇的な結末という要素を含み、日本人の心性に深く刻み込まれている。

しかし、本報告書で光を当てる戦国時代の武将・曾我祐重(そが すけしげ)は、この著名な曾我兄弟と直接的な系譜関係が史料上で確認されているわけではない。彼が生きたのは、鎌倉時代から約300年の時を経た、室町時代後期から戦国時代にかけての関東である。この時代の関東は、享徳3年(1454年)に勃発した「享徳の乱」以来、鎌倉公方の後身である古河公方・足利氏と、室町幕府の出先機関である関東管領・上杉氏との間で、数十年にわたる泥沼の戦乱が続いていた。

さらに、上杉氏の内部も一枚岩ではなかった。宗家である山内上杉家と、分家である扇谷上杉家は、時には協力して古河公方と戦い、時には互いの覇権を巡って激しく対立するという、複雑な関係性にあった。曾我祐重がその生涯を捧げた扇谷上杉家は、武蔵国を主な拠点とし、太田道灌という傑出した家宰の活躍によって一時は勢力を大きく伸長させたものの、常に周辺勢力との緊張関係の中に置かれた、不安定な存在であった 4 。

このような背景を理解することは、曾我祐重という一人の武将の生涯を読み解く上で不可欠である。彼の人生は、鎌倉時代の伝説的な「曾我」のイメージとは切り離された、戦国関東の過酷な現実の中にあった。主家の存亡そのものが常に揺れ動く中で、家臣に求められる忠誠の形もまた、一様ではあり得なかった。本報告書は、この混沌とした時代に扇谷上杉家の重臣として生きた曾我祐重の実像を、断片的な史料を繋ぎ合わせることで可能な限り明らかにしようと試みるものである。

第一章:父・曾我兵庫助 ― 主家のための暗殺者

曾我祐重の人物像を理解する上で、その父である曾我兵庫助(そが ひょうごのすけ)の存在を避けて通ることはできない。兵庫助は、扇谷上杉家の歴史において、ある重大な事件の実行犯としてその名を刻んでいるからである。それは、主家の最大の功労者であり、当代きっての名将と謳われた太田道灌の暗殺である。

太田道灌の権勢と主君との確執

太田道灌(資長)は、扇谷上杉家の家宰として、享徳の乱やそれに続く長尾景春の乱において、30数回に及ぶ合戦で勝利を重ね、主家の危機を独力で救ったと言っても過言ではないほどの軍功を挙げた 6 。江戸城や河越城を築城・改修し、扇谷上杉家の勢力を武蔵国に盤石なものとしたのも彼の功績である 8 。その武威と名声は関東一円に轟き、扇谷上杉家の威勢を飛躍的に高めた。

しかし、その功績と威光が、皮肉にも主君である上杉定正の猜疑心を煽る結果となった。『永享記』などの軍記物によれば、道灌の威望があまりに高まったため、定正は彼が謀反を企んでいるのではないかと疑い始めたとされる 6 。家中には道灌を妬む者もおり、彼らが定正に讒言を繰り返したことで、主従の間の溝は決定的なものとなっていった。道灌自身もその冷遇を嘆き、自らの功績を書き連ねて不満を表明する書状(『太田道灌状』)を残している 7 。

糟屋館の悲劇と実行犯

文明18年(1486年)7月26日、事件は上杉定正の居館である相模国糟屋館(現在の神奈川県伊勢原市)で起こった。定正に招かれた道灌は、宴の後、入浴したところを襲撃され、非業の死を遂げた。享年55であった 6 。

この暗殺の実行犯として、複数の史料が一致して名を挙げているのが「曾我兵庫」あるいは「曾我兵庫助」である 7 。『太田資武状』によれば、風呂から上がった道灌を曾我兵庫が襲い、その場で斬殺したと記されている 7 。曾我兵庫助は、単なる刺客ではなく、主君・上杉定正の意を体してこの「公務」を遂行した側近であった。利用者様が把握されていた通り、彼は主家の和睦交渉の使者を務めるなど、執事としての役割を担うほどの重要人物であり、その行動は個人的な怨恨によるものではなく、主家のための「汚れ仕事」であった可能性が極めて高い。

道灌は死に際に「当方滅亡(当方とは扇谷上杉家のこと)」と絶叫したと伝えられている 6 。自らを失った扇谷上杉家に未来はないという、この呪詛にも似た予言は、奇しくも約60年後の歴史によって証明されることになる。

この事件は、曾我一族の運命を決定づけた。父・兵庫助が主君の猜疑心と命令に応え、主家最大の功労者を手にかけたという事実は、息子である祐重の生涯に重い影を落とすことになる。それは、主家への絶対的な忠誠を証明した家の子として特別な信頼を得る道であると同時に、道灌を慕う他の家臣団からの反感や警戒を招く可能性もはらんでいた。祐重の人生は、この父が成し遂げた「業」の延長線上にあったのである。

第二章:河越城代・曾我祐重 ― 史料の交錯と実像の探求

父・兵庫助が太田道灌暗殺という大役を果たしたことにより、曾我氏は扇谷上杉家中で特異な地位を占めることになったと推察される。その地位を象徴するのが、利用者様もご存知の「河越城代」という役職である。

扇谷上杉家の本拠・河越城

武蔵国入間郡に位置する河越城(川越城)は、長禄元年(1457年)、扇谷上杉持朝の命により、太田道真・道灌父子が築城したとされる 8 。この城は、入間川や荒川水系の沼沢地を巧みに利用した平城であり、古河公方や山内上杉家に対抗するための扇谷上杉家の本拠として、比類なき戦略的重要性を有していた 9 。主君が居住し、政務を執り、軍事行動の拠点となるこの城の管理を任される「城代」は、家臣団の中でも最高の信頼を得た者でなければ務まらない要職であった。

史料に見る「城代・曾我兵庫助」

曾我氏と河越城代という職務を結びつける重要な史料が存在する。『川越市史』に掲載されている「川越城主一覧」によれば、太田道灌暗殺時の当主・上杉定正の先代にあたる上杉政真(在職:1473年〜1476年)の時代に、「城代 曾我兵庫助」の名が記されている 12 。これは、道灌暗殺事件よりも以前から、曾我兵庫助が河越城の城代という重責を担っていたことを示唆するものである。この事実から、曾我氏は道灌暗殺以前から扇谷上杉家の中枢にいた有力な一族であったことがわかる。

この兵庫助が、道灌を暗殺した人物と同一人物であるとすれば、話はより明確になる。主君の「敵」を排除するという、裏切りの許されない「忠誠の証」を示した見返りとして、曾我氏の家としての地位は一層強固なものとなり、その要職が子に引き継がれる道筋がつけられたと考えられる。

父子にわたる城代職の継承

利用者様の情報にある「曾我祐重が河越城代を務めた」という点と、史料に見える「父・兵庫助が城代であった」という点を繋ぎ合わせると、一つの蓋然性の高い推論が成り立つ。すなわち、父・兵庫助の死後、その子である祐重が城代職を世襲したという可能性である。城代という極めて重要な役職が父子で継承されたとすれば、それは曾我氏が扇谷上杉家から数代にわたって絶大な信頼を得ていたことの何よりの証左となる。祐重にとって「河越城代」という地位は、単なる役職名ではなく、父の行動によって勝ち取られた「負の遺産」であり、同時に「栄誉の証」でもあったと言えよう。

しかし、父子のどちらが、いつからいつまで城代であったのかを明確に示す一次史料は乏しい。これは、扇谷上杉家が後の歴史の敗者となり、関連する記録の多くが散逸したためと考えられる。歴史は勝者によって語られる。敗者側の、しかも当主ではない一重臣の正確な経歴が記録に残りづらいのは必然である。この史料の断片化こそが、曾我祐重という人物の歴史における立ち位置そのものを象徴しており、我々は、この断片をつなぎ合わせることでしか、彼の実像に迫ることはできないのである。

第三章:主家の落日 ― 河越城の攻防と祐重の動静

太田道灌という大黒柱を失った扇谷上杉家の行く末には、暗雲が垂れ込めていた。道灌の死後、扇谷上杉家は宗家の山内上杉家との内紛(長享の乱)に突入し、関東はさらなる混乱に陥る。この隙を突いて、伊豆・相模から関東へ勢力を伸ばしてきたのが、北条早雲を祖とする新興勢力・後北条氏であった 13 。

後北条氏の武蔵進出と河越城の陥落

後北条氏二代当主・氏綱の時代になると、その矛先は扇谷上杉家の本拠地である武蔵国に向けられた 13 。扇谷上杉家の当主・上杉朝興が天文6年(1537年)に没し、若年の上杉朝定が跡を継ぐと、氏綱はこの好機を逃さなかった。同年7月、北条軍は武蔵国へ侵攻し、三木(現在の埼玉県狭山市)の合戦で上杉軍を破り、ついに扇谷上杉家の本拠・河越城を占拠したのである 14 。

扇谷上杉家にとって、本拠地である河越城の失陥は致命的な打撃であった。当主・上杉朝定は、かろうじて武蔵松山城(現在の埼玉県比企郡吉見町)へ逃れ、再起を期すこととなる 14 。

城代・曾我祐重の行方

この河越城陥落の際、城代であったと推定される曾我祐重がどのような行動を取ったのか、それを直接伝える記録は現存しない。しかし、状況からその動静を推察することは可能である。

城代にとって、守るべき城を失うことは最大の失態である。城を枕に討死するという選択肢もあったであろう。しかし、この戦いは祐重個人の采配ミスによるものではなく、勢いに乗る北条氏綱の軍勢に対し、主君・上杉朝定自らが出陣して敗れた、扇谷上杉家全体の敗北であった。主君が城を脱出して再起を図っている以上、忠臣である祐重が独断で玉砕を選ぶとは考えにくい。

最も可能性が高いのは、祐重もまた主君・朝定と行動を共にし、河越城から武蔵松山城へと撤退したという筋書きである。これは、かつて父・兵庫助が道灌を暗殺してまで守ろうとした「主家の存続」を最優先するという、曾我家に流れる行動原理とも一致する。たとえ本拠地を失っても、当主が生きていれば家は再興できる。この時点での祐重の選択は、激情に駆られた玉砕ではなく、忠臣としての冷静かつ合理的な判断であったと評価できよう。彼は、失われた河越城を奪還する日を期して、主君と共に雌伏の時を過ごしたのである。

第四章:河越夜戦と曾我一族の終焉

本拠地・河越城を失った扇谷上杉朝定の執念は、関東の政治地図を一時的に塗り替えるほどの大きな動きへと繋がった。それが、日本三大奇襲戦の一つに数えられる「河越夜戦」である。

決戦・河越夜戦へ

河越城奪還という悲願を果たすため、上杉朝定は驚くべき行動に出る。長年の宿敵であった宗家の山内上杉憲政、そして古河公方・足利晴氏と和睦し、反北条連合を結成したのである 15 。天文14年(1545年)、関東管領と古河公方の権威の下、関東の諸将が馳せ参じ、その兵力は8万とも称される大軍に膨れ上がった。連合軍は、北条方の将・北条綱成がわずか3千の兵で守る河越城を幾重にも包囲した 8 。

これに対し、後北条氏当主・北条氏康は、今川氏との西方の戦線を収拾すると、わずか8千の兵を率いて救援に駆けつけた。兵力差は10倍。誰もが連合軍の勝利を疑わなかったが、氏康は油断しきった敵陣に対し、天文15年(1546年)4月20日の夜、決死の夜襲を敢行した 8 。

この奇襲は完璧に成功した。大混乱に陥った上杉・足利連合軍は総崩れとなり、壊滅的な敗北を喫した。この戦いで、扇谷上杉家当主・上杉朝定は討死。その重臣であった難波田憲重らも主君と運命を共にし、扇谷上杉家はこの一戦をもって事実上滅亡したのである 14 。

曾我祐重の最期に関する推論

この日本戦国史上に名高い河越夜戦に関する諸記録の中に、曾我祐重の名は直接的には見出すことができない。では、彼はどこで何をしていたのであろうか。

いくつかの可能性が考えられる。主家を見限り、戦いの前に離脱したか。あるいは、北条方に寝返ったか。しかし、これらの可能性は低いと言わざるを得ない。もし北条方に降伏、あるいは投降していれば、その後の後北条氏の家臣団の中にその名が見えてもおかしくないが、そうした記録は確認できない。

最も蓋然性が高い結論は、彼が「扇谷上杉家の重臣・曾我祐重」として、その最期を全うしたというものである。父の代から受け継いだ主家への忠誠、河越城代という要職にあった経歴、そして失われた本拠地の奪還という悲願。これらを考え合わせれば、彼が主家の存亡をかけたこの決戦に参加しなかったとは到底考えられない。彼の名は、主君・上杉朝定や同輩の難波田憲重らと共に、河越の野に散った数多の戦死者の中に埋もれ、歴史の記録から失われたと推察するのが最も自然である。

彼の名が記録に残らなかったこと自体が、彼が最後まで忠節を尽くしたことの、逆説的な証明とさえ言えるかもしれない。彼の物語は、主君・上杉朝定の討死と共に完結したのである。

奇しくも、父・兵庫助が暗殺した太田道灌が遺した「当方滅亡」の予言は、この河越夜戦において現実のものとなった。そして、その滅亡の瞬間に、暗殺者の息子である祐重が殉じているという事実は、歴史の皮肉を感じさせる。曾我一族は、扇谷上杉家の権力闘争の暗部(道灌暗殺)に深く関与し、その栄光と衰退に寄り添い、そして最後の瞬間まで運命を共にした。彼ら一族の物語は、扇谷上杉家という一戦国大名の興亡史そのものを、家臣の視点から体現しているのである。

結論:歴史に名を刻むことの意味 ― 曾我祐重の評価

曾我祐重の生涯を追うことは、歴史の大きな奔流の中に埋もれた、無数の個人の物語を再発見する試みである。彼の人生は、断片的な史料をつなぎ合わせ、論理的な推論を重ねることで、ようやくその輪郭を浮かび上がらせることができる。

父・曾我兵庫助は、主君の意を受け、「暗殺者」という汚名を着て主家のための非情な決断を実行した。一方、子・曾我祐重は、主家の衰退に最後まで寄り添い、「忠臣」として主家のために命を捧げたと推察される。その手段は対照的であるが、根底に流れるのは「扇谷上杉家への絶対的な忠誠」という一点で共通している。曾我父子の物語は、戦国という時代における忠誠の多様な、そして過酷なあり方を示している。

曾我祐重の生涯は、没落する主家に仕えた武将の典型的な悲劇と言える。彼の具体的な功績や人柄が記録に乏しいのは、彼が無能であったからではなく、彼が仕えた扇谷上杉家が歴史の敗者となり、その記録と共に忘却の彼方へと追いやられたからに他ならない。

しかし、彼のような人物の生涯を丹念に追う作業は、決して無意味ではない。それは、太田道灌や北条氏康といった著名な武将たちの華々しい活躍の陰で、自らの主家のために生き、そして死んでいった無数の人々の存在を我々に思い起こさせる。歴史とは、勝者や英雄だけの物語ではなく、名もなき敗者たちの無数の選択と犠牲の上に成り立っている。曾我祐重という、歴史の狭間に生きた一人の武将の探求は、我々が歴史をより立体的かつ人間的に理解するための、貴重な示唆を与えてくれるのである。

添付資料:表1:曾我祐重関連 年表

|

西暦(和暦) |

扇谷上杉家・曾我氏の動向 |

山内上杉家・古河公方・後北条氏など周辺勢力の動向 |

備考 |

|

1457年(長禄元) |

太田道真・道灌父子により河越城が築城される。扇谷上杉家の本拠地となる。 |

享徳の乱の最中。古河公方・足利成氏と上杉氏が対立。 |

8 |

|

1473年頃 |

上杉政真の代、曾我兵庫助が河越城代を務めていた記録がある。 |

長尾景春の乱(1476年〜)が勃発し、関東はさらなる混乱に陥る。 |

12 |

|

1486年(文明18) |

主君・上杉定正、相模糟屋館にて太田道灌を謀殺。実行犯は曾我兵庫助。 |

道灌の死により、扇谷上杉家の軍事力が著しく低下。 |

6 |

|

1495年頃〜 |

扇谷上杉家と山内上杉家が抗争(長享の乱)。 |

北条早雲が伊豆・相模で台頭。小田原城を奪取。 |

13 |

|

1537年(天文6) |

当主・上杉朝定、北条氏綱に敗れ、本拠地・河越城を失う。武蔵松山城へ退く。城代・曾我祐重も同行したと推定される。 |

北条氏綱が河越城を占拠。武蔵国への支配を本格化させる。 |

14 |

|

1545年(天文14) |

上杉朝定、山内上杉憲政・古河公方足利晴氏と連合し、8万の大軍で河越城を包囲。 |

北条綱成が3千の兵で河越城に籠城。 |

8 |

|

1546年(天文15) |

河越夜戦。北条氏康の奇襲により連合軍は壊滅。当主・上杉朝定は討死し、扇谷上杉家は事実上滅亡。曾我祐重もこの戦いで戦死したと推定される。 |

北条氏康が決定的な勝利を収め、関東における後北条氏の覇権を確立する。 |

15 |

引用文献

- 曾我兄弟复仇事件 - 维基百科 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%9B%BE%E6%88%91%E5%85%84%E5%BC%9F%E5%BE%A9%E4%BB%87%E4%BA%8B%E4%BB%B6

- 曾我物語- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%9B%BE%E6%88%91%E7%89%A9%E8%AA%9E

- 曾我物語(真名本) 第九巻 - e国宝 https://emuseum.nich.go.jp/detail?&langId=ja&webView=null&content_base_id=100415&content_part_id=9&content_pict_id=0

- 扇谷上杉家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%87%E8%B0%B7%E4%B8%8A%E6%9D%89%E5%AE%B6

- 山内・扇谷両上杉家臣 https://www.asahi-net.or.jp/~jt7t-imfk/uesugi-y/3-1who.htm

- 太田道灌- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E9%81%93%E7%81%8C

- 太田道灌- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E9%81%93%E7%81%8C

- 河越城 奇襲によって大軍を破った戦い - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2017/09/30/000000

- 河越城を登城~北条氏康の河越夜戦で有名!DELLパソ兄さん https://www.pasonisan.com/rvw_trip/saitama/kawagoe-jou.html

- 太田道灌と川越城 - そこに城があるから - エキサイトブログ https://ckk12850.exblog.jp/586821/

- 城の天神さま【川越城・埼玉県】 - 信州めだか屋 https://s-medakaya.com/kawagoe/

- 川越城主一覧表 | 川越市沿革史概要 https://kawagoeshi-1034443.ndljp.grikk.co.jp/20-joshuichiran/

- 川越城本丸御殿~太田道灌が築いた河越城址~ - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/kawagoe/kawagoe-jyo.html

- 北本市史| 北本デジタルアーカイブズ https://kdas.jp/detail_display.php?t_cd=1&acc_cd=1&aclc_cd=30&chap=6&hp_page=10&bc_cd=1

- 河越城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E8%B6%8A%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 川越夜戦(2) - DTI http://www.maroon.dti.ne.jp/kwg1840/yasen2.html

- 川越城 / 現存本丸御殿・小江戸と称す城下町が魅力的な関東七名城の一つ https://kokudakamania.com/shiro-112/

- 歴史ロマン探訪〜河越城を巡る闘いと難波田(なんばた)氏〜 | カワゴエ・マス・メディア https://koedo.info/160122nanbata/