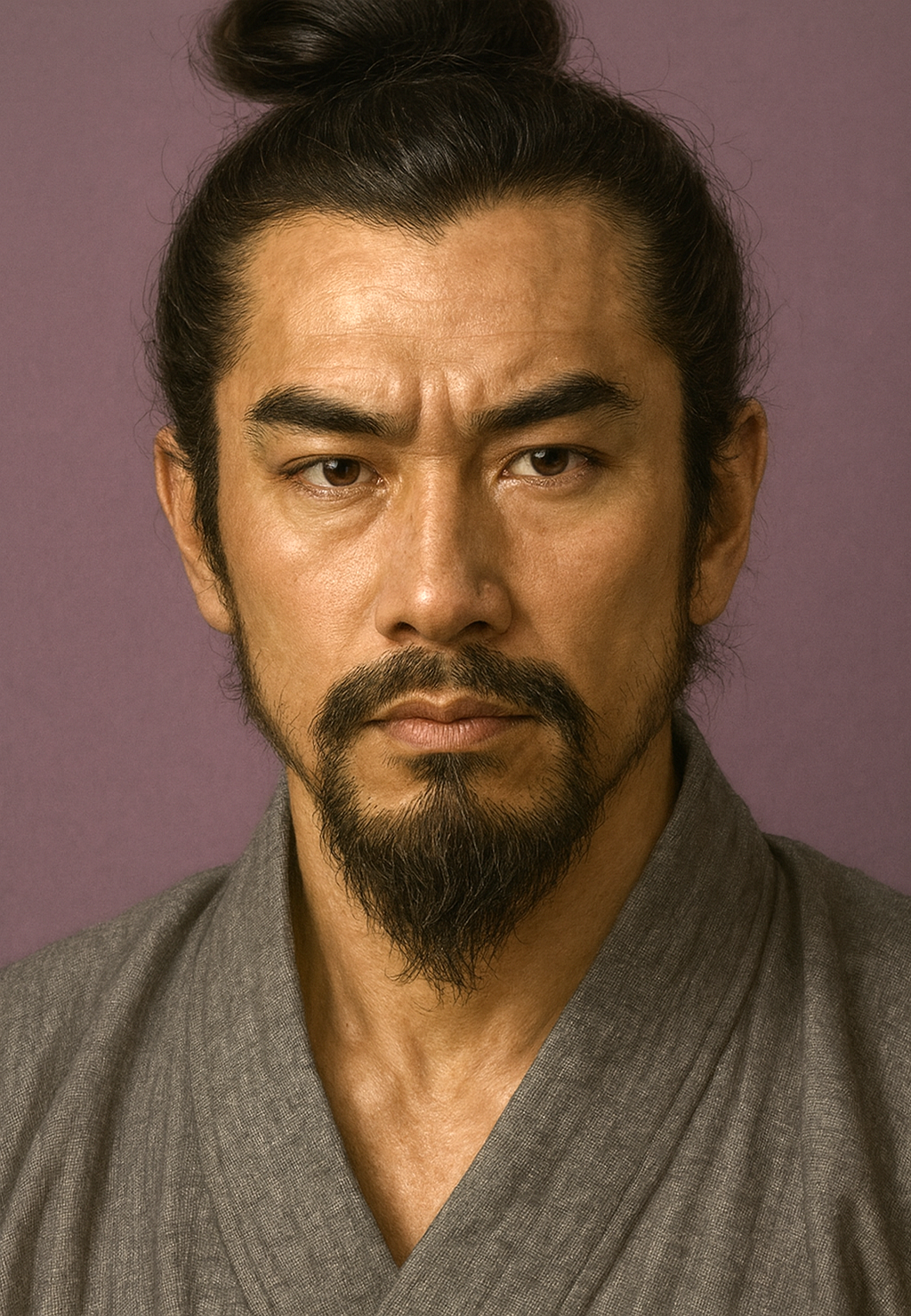

有馬尚鑑

有馬尚鑑は肥前の戦国武将。藤原純友後裔説を唱え、大内義興の上洛に随行し中央政局に関与。大村氏との婚姻同盟で領国を安定させ、子・晴純の肥前守護就任と有馬氏全盛期の礎を築いた。

肥前の戦国武将・有馬尚鑑の実像 ― 中興の礎を築いた知略の生涯

序章:歴史の狭間に立つ武将、有馬尚鑑

日本の戦国時代、数多の武将が覇を競い、その名を歴史に刻んだ。しかし、華々しい活躍で知られる英雄たちの陰には、時代の転換点にあって、一族の存亡を賭けた静かなる闘争を続けた人物たちが存在する。肥前国(現在の長崎県)の豪族、有馬尚鑑(ありま ひさあき)もまた、そうした歴史の狭間に立つ一人と言えよう。

有馬氏の歴史を紐解くとき、人々の耳目を集めるのは、島原半島に勢力を拡大し、一族の勃興を導いた祖父・有馬貴純(たかずみ)や、その勢力を最大版図にまで広げ、有馬氏の全盛期を現出した子・有馬晴純(はるずみ)である。この二人の傑出した当主の間に位置する尚鑑の生涯は、これまで過渡期の当主として、あるいは単なる繋ぎ役として、十分に光を当てられてきたとは言い難い。

本報告書は、この有馬尚鑑という人物に焦点を当てるものである。彼の残した僅かな史料の断片を丹念に拾い集め、その時代の政治的・社会的文脈の中に再配置することで、彼の事績を再検証する。そして、彼が単なる過渡期の当主であったのか、それとも次代の飛躍を準備した深遠な知略の持ち主であったのかを問い直す。尚鑑の生涯は、戦国時代初期における地方国人が、いかにして激動の世を生き抜き、権力を拡大していったかを示す貴重な縮図であり、その実像を明らかにすることは、九州戦国史の理解を一層深める上で不可欠である。

第一部:有馬氏の出自と尚鑑登場までの軌跡

有馬尚鑑という人物を理解するためには、まず彼が家督を継承する以前の有馬氏が、いかにして肥前高来郡(たかきぐん)に根を張り、その権威と勢力を形成していったかを知る必要がある。特に、一族のアイデンティティを形成する上で重要な役割を果たした「出自の創出」と、勢力拡大の過程で必然的に生じた地域社会との軋轢は、尚鑑が背負うことになった政治的遺産の根幹をなすものであった。

第一章:創出された権威 ― 藤原純友後裔説の虚実

有馬氏の家伝は、一様にその祖を平安時代中期、瀬戸内海を中心に朝廷に対して大規模な反乱を起こした藤原純友(ふじわらのすみとも)に求めている 1 。しかし、この説は同時代の史料によって裏付けることができず、後世の創作である可能性が極めて高い 1 。より信憑性が高いのは、肥前国藤津荘(ふじつしょう)の荘官であった平直澄(たいらの なおずみ)を祖とする桓武平氏の後裔説である 1 。

では、なぜ有馬氏は、追討された反逆者である藤原純友を敢えて祖として称したのであろうか。その答えは、有馬氏の本拠地である島原半島の地理的特性と、彼らが置かれた政治的状況の中に求めることができる。島原半島は三方を海に囲まれ、有馬氏の経済的・軍事的基盤は海上活動と密接に結びついていた 6 。藤原純友は「海賊大将」としてその名を轟かせた、海上勢力を率いる象徴的な人物である 8 。尚鑑の祖父・有馬貴純の時代、文明年間(1470年代)に、有馬氏は平姓から藤原姓へと改姓し、一族の通字(家督継承者が代々用いる特定の漢字)を「澄(すみ)」から「純(すみ)」へと変更した形跡が見られる 9 。これは、自らの地理的・経済的特性を権威へと転化するための、計算された戦略的「ブランディング」であったと考えられる。単なる名門への憧れではなく、海を制する者としてのアイデンティティを周辺勢力に強く印象付け、在地領主から広域を支配する戦国期領域権力(国衆)へと脱皮しようとする、強い意志の表れであった 9 。

貴純の代に行われたこの権威付けは、尚鑑が家督を継ぐ頃には一族の公的なアイデンティティとして定着し、彼の外交・軍事行動の精神的な支柱となったのである。

第二章:肥前における勢力基盤の確立と軋轢

尚鑑の祖父・貴純の時代、有馬氏は本拠地である島原半島南部から北へ、そして西へと aggressively に勢力を拡大した。その過程で、西隣の大村氏領へ侵攻するなど、周辺の国人領主との間に絶えず軍事的な緊張関係を生み出していた 9 。当初、有馬氏は九州の名門・少弐(しょうに)氏に従属し、その権威を背景として藤津郡や杵島郡(きしまぐん)に新たな所領を獲得していった 3 。

しかし、この急激な勢力拡大は、深刻な反発を招いた。有馬氏の北進に脅威を感じた北高来郡やその周辺の国人領主たちは、「北方御一揆(ほっぽうごいっき)」と呼ばれる地域領主連合を結成し、有馬氏に対して組織的な抵抗を示した 9 。さらに深刻だったのは、内部からの反発であった。寛正3年(1462年)、有馬氏の家中において「家風弓箭(かふうきゅうせん)」、すなわち家臣団による大規模な謀反が勃発し、当主の貴純が本拠地である日野江城(ひのえじょう)に籠城を余儀なくされるという、一族存亡の危機に陥った 6 。

この事実は、有馬氏の権力基盤が決して盤石なものではなかったことを物語っている。尚鑑がやがて相続することになる家督とは、単に拡大した領地や兵力だけではなかった。それは、外部からの抵抗(一揆)と内部からの反発(家臣の謀反)という、二正面の危機を常に抱え込んだ、極めて不安定で緊張をはらんだ政治情勢そのものであった。彼の生涯を通じて見られる慎重かつ戦略的な立ち回りは、この相続した「負の遺産」を管理し、克服する必要性から生まれたものに他ならない。

第二部:有馬尚鑑の生涯と政治活動

祖父・貴純が築き、同時に多くの軋轢を生んだ権力基盤を継承した有馬尚鑑。彼の具体的な活動を追うことで、戦国時代初期の動乱期において、一地方国人の当主がどのようにして生き残り、次代への布石を打っていったのかが明らかになる。尚鑑個人の政治活動を、彼の名に秘められた意味、中央政局への関与、そして周辺勢力との外交という三つの側面から分析する。

表1:有馬尚鑑 関連年表

|

西暦(和暦) |

有馬尚鑑・有馬氏の動向 |

関連する国内外の主要な出来事 |

|

|

1462年(寛正3年) |

祖父・貴純の代に家臣の謀反が起こり、日野江城に籠城 9 。 |

|

|

|

1483年(文明15年) |

嫡男・賢純(後の晴純)が誕生 10 。 |

|

|

|

1494年(明応3年) |

祖父・貴純が、大内氏に追われた少弐政資を庇護 12 。 |

|

|

|

1508年(永正5年) |

大内義興の上洛に随行し、入京 13 。 |

|

細川政元暗殺(永正の錯乱、1507年)。足利義稙が将軍に復職。 |

|

1511年(永正8年) |

(尚鑑が参加した可能性)船岡山合戦。大内義興方が勝利 14 。 |

|

|

|

推定1510年代 |

娘を大村純前(大村純伊の子)に嫁がせる 15 。 |

|

|

|

1539年(天文8年) |

子・晴純が室町幕府より「肥前守護」に任じられる 9 。 |

|

|

|

時期不詳 |

家督を晴純に譲り、出家。「左衛門入道観恵」と号す 9 。 |

|

|

|

時期不詳 |

死去。法号は「南昌院殿天巌宗堯居士」 17 。 |

|

第一章:尚鑑の登場と「尚」の一字が示す政治的立場

有馬尚鑑の活動を記録した同時代の文書は極めて少ないが、現存する発給文書によれば、彼の実名は「尚鑑(ひさあき)」であったことが確認できる 9 。後世の系図類には「純鑑(すみあき)」という名も見られるが、これは有馬氏の通字である「純」に合わせて後から創作された可能性が高く、彼が実際に「純鑑」を名乗ったことを裏付ける史料は存在しない 9 。

注目すべきは、彼の名に含まれる「尚」の一字である。これは、元服に際して上位の権力者から名の一字を賜う「偏諱(へんき)」と呼ばれる慣習によるものと考えられる。その授与者の候補として、室町幕府の第9代将軍・足利義尚(よしひさ)と、当時肥前の守護大名であった少弐政尚(まさひさ、後の政資)の二人が挙げられる 9 。

しかし、将軍・足利義尚から直接偏諱を授かったとする説には疑問が残る。尚鑑の子・晴純が12代将軍・足利義晴から偏諱を受ける際に、九州の有力大名である大友氏から「有馬氏のような家格の者が将軍家から偏諱を賜うのは先例に反する」という趣旨の抗議を受けている 9 。この事実は、尚鑑の時代において、有馬氏が将軍から直接一字を拝領できるほどの家格ではなかったことを強く示唆している。

一方で、少弐政尚説は、当時の有馬氏が少弐氏の麾下(きか)にあったという歴史的状況と完全に合致する 3 。主君から名の一字を賜うことは、戦国時代の主従関係を示す典型的な儀礼であった。したがって、尚鑑の「尚」の一字は、彼が元服した時点での有馬氏が、少弐氏を中心とする支配秩序の中に明確に組み込まれていたことを示す、極めて重要な政治的証拠と言える。彼の武将としてのキャリアは、少弐氏の家臣という立場から始まったのである。

第二章:中央政局への関与 ― 大内義興の上洛随行

尚鑑の生涯における最初の、そして最も重要な画期は、永正4年(1507年)末から翌年にかけて行われた、周防国(現在の山口県)の大名・大内義興(おおうち よしおき)による上洛への随行である。当時、中央では管領・細川政元が暗殺される「永正の錯乱」が起こり、政局は極度の混乱状態にあった 13 。大内義興は、かつて政変で追放された前将軍・足利義稙(よしたね)を奉じ、この機に乗じて大軍を率いて入京、事実上の天下人として約10年間にわたり京都に在住し、幕政を掌握した 13 。

この歴史的な大事業に、肥前の国人である有馬尚鑑が従軍していたという事実は、極めて重い意味を持つ。これは単なる主君への奉公ではない。有馬氏にとって、これは自らの政治的立場を飛躍させるための、計算された戦略的投資であった。

第一に、この行動は「帰属の転換」を内外に宣言するものであった。それまで従属していた少弐氏は、大内氏との抗争の中で次第に衰退の色を濃くしていた。その旧主を見限り、西国に覇を唱える新興勢力・大内氏の陣営に加わることで、有馬氏は新たな時代の潮流に乗ることを選択したのである。

第二に、それは「家格の向上」に繋がった。将軍を復職させるという天下の一大事業に参加したことで、有馬氏は単なる肥前の一地方国人から、中央政局にも影響を及ぼしうる「大内連合の有力武将」へと、その地位を大きく上昇させた。

第三に、京都での滞在は「情報と人脈の獲得」という、金銭では得られない無形の資産をもたらした。京の洗練された文化、室町幕府が持つ権威の源泉、そして西国諸大名との間に築かれた人的ネットワークは、その後の有馬氏の発展に大きな影響を与えたことは想像に難くない。尚鑑の上洛随行は、有馬氏が地方の枠を越え、より大きな政治的舞台へと飛躍する契機となったのである。

第三章:周辺勢力との外交戦略 ― 婚姻による勢力圏の安定化

中央政局への関与と並行して、尚鑑は自らの領国を安定させるための巧みな外交戦略を展開した。その核心となるのが、隣接する大村氏との間に結ばれた婚姻同盟である。尚鑑は、自らの娘を大村氏の当主・大村純伊(すみこれ)の子である純前(すみさき)に嫁がせた 15 。

この婚姻政策がもたらした短期的な効果は、有馬氏の勢力圏の西側国境を安定させたことであった。これにより、北の少弐氏や東の龍造寺氏といった他の脅威に軍事力と外交資源を集中させることが可能となり、極めて合理的な安全保障戦略として機能した。

しかし、この尚鑑の一手が歴史に与えた影響は、彼自身が意図したであろう短期的な領国安定策を遥かに超える、長期的な波及効果を持つことになった。この婚姻関係によって、大村氏は有馬氏に対して強い配慮を示すようになる。その結果、大村純前は自らの実子(後の後藤貴明)を他家(後藤氏)へ養子に出し、代わりに有馬晴純(尚鑑の子)の次男を養子として迎え入れた 10 。この養子こそ、後に日本初のキリシタン大名としてその名を馳せることになる、大村純忠(すみただ)である。

もし尚鑑によるこの婚姻同盟がなければ、大村純忠の誕生はなかったかもしれない。純忠の受洗と南蛮貿易への傾倒が、長崎の開港を促し、その後の日本のキリスト教史、ひいては世界史との関わりに繋がっていく。つまり、尚鑑が領国の安全保障のために打った一石が、半世紀以上の時を経て、日本の歴史を大きく変える巨大な波紋を呼んだのである。これは、彼の意図を超えた結果であったかもしれないが、彼の生涯における最大の功績と評価しても過言ではないだろう。

表2:肥前有馬氏系図(貴純から義貞まで)と大村氏との関係

Mermaidによる関係図

注:この図は、有馬尚鑑の娘が大村純前に嫁いだこと、そしてその結果、尚鑑の孫にあたる有馬晴純の次男が純前の養子(大村純忠)となり、大村家を継承したという複雑だが重要な血縁関係を示している。

第三部:尚鑑の遺産と有馬氏の全盛期

巧みな政治戦略と先見性のある外交によって、一族の基盤を固めた有馬尚鑑。彼の晩年と、彼が築いた礎がいかにして次代の当主・晴純に受け継がれ、有馬氏の全盛期へと繋がっていったのかを検証する。尚鑑を、過去の拡大期と未来の飛躍期を繋ぐ、歴史の「結節点」として位置づける。

第一章:家督継承と尚鑑の晩年

尚鑑がいつ家督を嫡男・晴純に譲ったのか、その正確な時期は明らかではない。しかし、ある時点で彼は当主の座を退き、出家して「左衛門入道(さえもんにゅうどう)」と称し、さらに「観恵(かんけい)」という号を用いたことが史料から窺える 9 。彼の死後には「南昌院殿天巌宗堯居士(なんしょういんでん てんがんそうぎょこじ)」という法号が贈られている 17 。

この法号に含まれる「南昌院」という名から、有馬氏の菩提寺が南昌院であったと推測される。しかし、ここで史料の解釈には注意を要する。調査資料中に見られる「南昌院」は、岡山県笠岡市に現存する真言宗の寺院であるが、その由緒は有馬氏とは全く関係がない 20 。これは、同名の寺院を取り違えたことによる後世の誤解である可能性が高い。尚鑑が葬られた本来の南昌院は、本拠地である島原半島内に存在したと考えられるが、その後の有馬氏のキリシタン化、苛烈なキリシタン弾圧、島原・天草一揆の戦火、そして江戸時代初期の藩の移封といった歴史の荒波の中で、完全に廃絶し、その痕跡を失ってしまったと考えるのが最も合理的である。

第二章:全盛期への礎

尚鑑の子・有馬晴純の時代、有馬氏はその最盛期を迎える。晴純は天文8年(1539年)、室町幕府から正式に「肥前守護」として公認され、その権威は飛躍的に高まった 9 。彼は高来郡を中心に肥前国の6郡をその支配下に置き、「高来の屋形」と称されるなど、有馬氏の歴史上、最大の版図を築き上げた 3 。

この晴純の輝かしい成功は、彼の個人的な才覚や武勇だけに帰するべきではない。それは、父・尚鑑が築き上げた盤石な政治的・外交的基盤の上に成り立っていた。

第一に、尚鑑が断行した大内氏への帰属転換という「政治的遺産」が、晴純の代における幕府との交渉を有利に進めるための強力な後ろ盾となった。西国随一の実力者である大内氏の有力配下という立場が、守護職という高い格式の獲得を可能にしたのである。

第二に、尚鑑が仕掛けた大村氏との婚姻同盟という「外交的遺産」が、晴純の勢力拡大期における後顧の憂いを断ち、領国経営を安定させた。西側の安全が保障されていたからこそ、晴純は他の方面への進出に全力を傾けることができた。

結論として、有馬尚鑑の生涯は、祖父・貴純が始めた「拡大」の時代を、巧みな政治・外交戦略によって「安定」させ、子・晴純の「飛躍」を準備した、極めて重要な「安定と準備」の時代であったと結論付けられる。彼は、激動の時代にあって、武力による征服ではなく、知略による秩序構築を選択し、見事に一族を次なるステージへと導いたのである。

結論:有馬氏「中興の祖」としての有馬尚鑑

有馬尚鑑は、その名を轟かせた祖父・貴純と子・晴純の影に隠れ、これまで歴史の舞台で正当な評価を受けてきたとは言えない。しかし、彼の生涯を丹念に再検証した結果、その姿は決して受動的なものではなく、時代の潮流を読み、一族の未来を見据えた能動的な戦略家として浮かび上がってくる。

彼は、一族の権威を高めるための出自の創出という祖父の事業を継承し、それを自らの政治的立場を確立するために活用した。衰退する旧主・少弐氏から、西国の覇者・大内氏へと主家を乗り換えるという大胆な政治的決断を下し、中央政局へ関与することで、一地方国人に過ぎなかった有馬氏の家格を飛躍的に向上させた。さらに、大村氏との婚姻同盟という、一見地味ながらも極めて効果的な外交戦略によって領国の安定を確保し、それが半世紀後に日本の歴史を大きく動かす遠因となった。

尚鑑は、武力で領土を切り拓く征服者ではなかった。彼は、先を見通す外交戦略家であり、不安定な権力基盤を安定させ、次代の飛躍への礎を築いた、有馬氏の歴史における真の「中興の祖」の一人と評価されるべきである。彼の築いた盤石な礎なくして、子・晴純による全盛期の到来も、その後のキリシタン大名・有馬晴信の登場も、南蛮貿易による日野江城下の繁栄もなかったであろう。有馬尚鑑の歴史的役割を再評価することは、戦国九州史、ひいては日本近世史の黎明期を理解する上で、不可欠な視座を提供するものである。

引用文献

- 武家家伝_有馬氏 - harimaya.com http://www.harimaya.com/o_kamon1/buke_keizu/html/farima_k.html

- 武家家伝_肥前有馬氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/farima_k.html

- 【戦国時代の境界大名】有馬氏――内憂外患を周辺大勢力の力で乗り切る - 攻城団 https://kojodan.jp/blog/entry/2021/01/18/180000

- 肥前有馬氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%A5%E5%89%8D%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%B0%8F

- 藤原純友 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E7%B4%94%E5%8F%8B

- 日野江城跡 - 長崎県の文化財 https://www.pref.nagasaki.jp/bunkadb/index.php/view/200

- 日野江城跡と口之津港【布教・繁栄】 - 長崎市 https://www.city.nagasaki.lg.jp/nagazine/church/2/index.html

- 藤原純友伝承に関する一考察 - 愛媛県歴史文化博物館 https://www.i-rekihaku.jp/research/kenkyu/detail/06-1.pdf

- 戦国期肥前有馬氏の勢力伸長と由緒主張 - 東京都市大学 https://www.tcu.ac.jp/tcucms/wp-content/uploads/2022/06/TCU_kiyo_Vol15_2022_04_marushima.pdf

- 有馬晴純(ありまはるずみ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%99%B4%E7%B4%94-1051469

- 有馬晴純 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%99%B4%E7%B4%94

- 有馬貴純 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E8%B2%B4%E7%B4%94

- 大内義興 史上最強、最大、最高の西国の覇者 - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/ouchi-yoshioki/

- 「船岡山合戦(1511年)」細川高国VS細川澄元の決戦?足利義澄の急死で高国勝利 https://sengoku-his.com/419

- 大村純前 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%9D%91%E7%B4%94%E5%89%8D

- 有馬晴純 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/ArimaHaruzumi.html

- 有馬尚鑑 について(簡易版)|伊佐 絃史 - note https://note.com/ishrhm/n/nc805d401803a

- 足利義尚 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E7%BE%A9%E5%B0%9A

- 武家家伝_大内氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/ohuti.html

- 南昌院ご案内 http://www.nanshoin.com/staticpages/index.php/aboutus

- 光明山南昌院 - 岡山/笠岡/寺/高野山/真言宗/本尊/薬師如来 http://www.nanshoin.com/