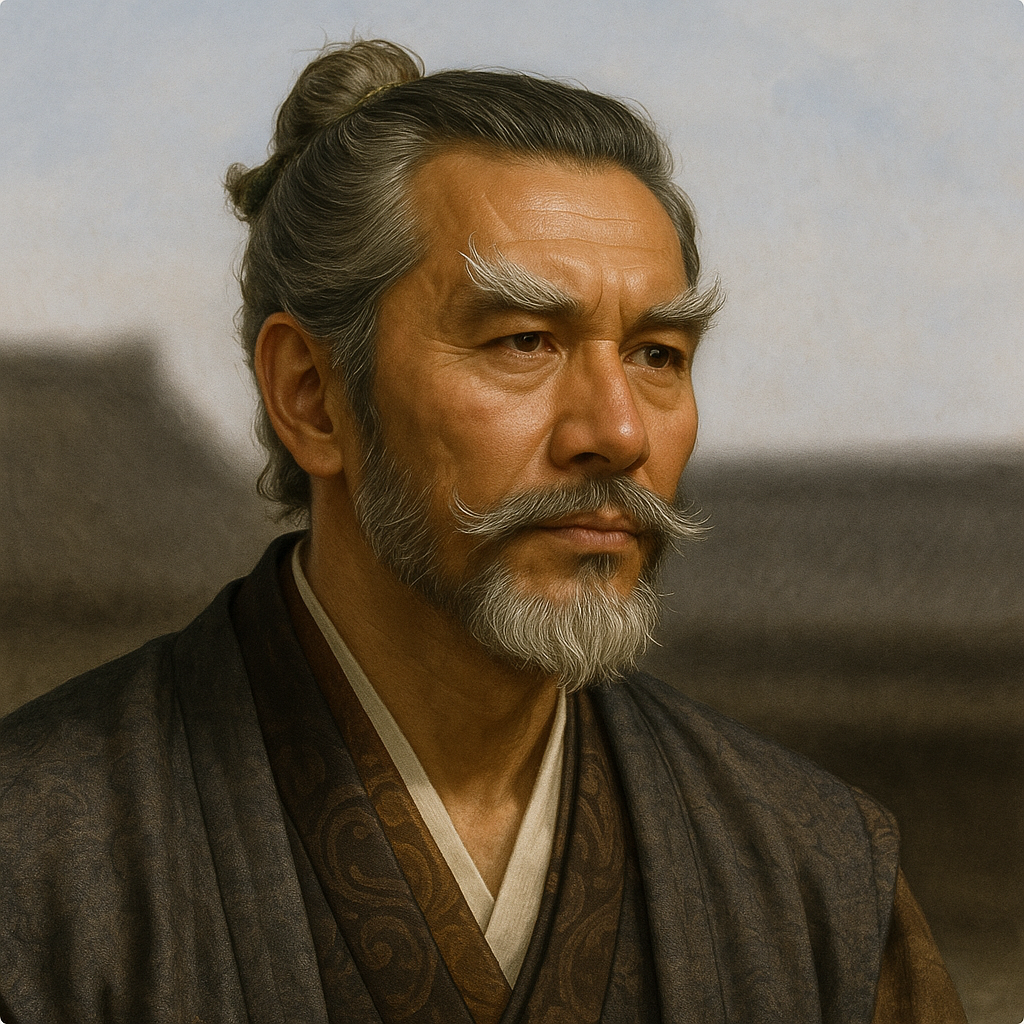

有馬重則

有馬重則は播磨の戦国武将。赤松氏庶流で三好長慶に仕え、淡河城を拠点とした。永禄元年(1558年)に死去。子孫は久留米藩主となる。

戦国武将 有馬重則に関する調査報告

1. はじめに

本報告書は、日本の戦国時代に播磨国(現在の兵庫県南西部)を中心に活動した武将、有馬重則(ありましげのり)について、現存する史料および研究成果に基づき、その出自、生涯、歴史的背景を詳細に調査し、まとめたものである。利用者より提供された「播磨の豪族。はじめ摂津有馬郡に住んだが、のちに播磨に移った。有馬家は、有馬郡の地頭職に任ぜられた赤松義祐を始祖とする、赤松家の庶流である」という概要認識を基点とし、さらに深い情報を提供することを目的とする。

歴史上、有馬姓を名乗る人物は複数存在する。例えば、九州の肥前国に勢力を持った肥前有馬氏 1 や、明治時代に活躍した同姓同名の人物 3 などが知られているが、本報告書では、赤松氏の庶流であり、摂津国(現在の兵庫県南東部と大阪府北部)および播磨国に拠点を有した摂津有馬氏に属する有馬重則に焦点を当てる。史料による記述の差異や、人物比定における錯綜(特に「法印」という称号など)については、本報告書内で可能な限り整理し、複数の説が存在する場合はそれらを併記する方針で記述を進める。

2. 有馬氏の出自と摂津有馬氏

有馬重則の理解のためには、まず彼が属した有馬氏の出自と、その本流である摂津有馬氏の成立について概観する必要がある。

2.1. 赤松氏の庶流としての有馬氏の成立

有馬氏は、村上源氏の流れを汲むとされ、鎌倉時代末期から室町時代、戦国時代にかけて播磨国を中心に守護大名として勢力を誇った赤松氏の庶流にあたる 5 。赤松氏は、元弘の乱における赤松則村(円心)の活躍などにより、播磨、備前、美作の三国守護を務めるなど、室町幕府においても重要な地位を占めた。

摂津有馬氏の直接の祖とされるのは、赤松義祐(よしすけ)である。系図によってその位置づけには若干の揺れが見られる。『赤松家系図』や『有馬系図』によれば、赤松則村(円心)の子である則祐の子が義祐(有馬出羽守、大河内と号す)とされている 7 。一方で、赤松則村(円心)の孫で赤松則祐の五男が義祐であるとする記述も存在する 8 。いずれにせよ、この赤松義祐が摂津国有馬郡(現在の兵庫県神戸市北部、西宮市山口町・塩瀬町などを含む地域)の地頭職に補任され、その地にちなんで有馬氏を称したのが摂津有馬氏の始まりとされている 9 。摂津国有馬郡は、古くから有馬温泉で知られる地であり、戦略的にも京都と西国を結ぶ交通の要衝に近接していた。赤松氏にとって、この地は当時畿内で大きな勢力を持っていた細川氏の力を牽制するための重要な拠点であった可能性が指摘されている 8 。

2.2. 摂津有馬氏の初期の動向と播磨への進出

摂津有馬氏の初期の当主は、赤松氏の庶流としての意識から「赤松」の名乗りも用いていたとされるが、本家である赤松宗家が嘉吉の乱(1441年)で6代将軍足利義教を殺害したことにより一時滅亡し、その後再興するも往時の勢力を回復できなかった。このような宗家の衰退は、庶流である有馬氏にとって、より自立的な行動を促す要因となったと考えられる。彼らは、細川氏に接近するなど、独自の判断で有馬郡における支配の維持を図った 8 。

有馬氏が播磨国へ本格的に進出する契機となったのは、有馬重則の父と伝わる有馬則景(ありまのりかげ、有馬与次郎とも)の代であったとされる。『有馬系図』などによれば、則景は摂津有馬郡に加えて播磨国美嚢郡淡河(おごう、現在の神戸市北区淡河町)をも領有したと記されている 7 。淡河は播磨の東端に位置し、摂津との国境にも近い。この播磨への進出は、摂津有馬郡という限定的な所領から、より広大で生産力の高い播磨平野や、さらなる勢力拡大の足がかりを求める動きであったと推察される。

そして、本報告書の主題である有馬重則自身は、播磨国三木郡浦田の城(現在の三木市周辺)に居を移したとの記録がある 7 。これは、有馬氏の活動の中心が、摂津から播磨へと明確に移行しつつあったことを示唆している。赤松宗家の衰退という外的要因と、勢力拡大という一族の内的欲求が結びつき、播磨への進出を加速させたと見ることができる。戦国時代の畿内近国は、細川氏や三好氏といった有力大名の興亡が激しく、常に政情が不安定であった。有馬氏の播磨進出は、単なる領土拡大に留まらず、畿内の直接的な争乱から一定の距離を置きつつ、戦略的に有利な拠点を確保しようとする生存戦略の一環であった可能性も考えられる。

表1:有馬氏略系図(赤松義祐~有馬豊氏)

|

世代 |

氏名 |

備考 |

|

祖 |

赤松則村(円心) |

|

|

(子) |

赤松則祐 |

|

|

摂津有馬氏祖 |

赤松義祐 (有馬義祐) |

有馬出羽守、大河内と号す。摂津国有馬郡地頭 |

|

2代 |

有馬持家(もちいえ) |

兵部少輔 |

|

3代 |

有馬元家(もといえ) |

上総介 |

|

4代 |

有馬則秀(のりひで) |

出羽守 |

|

5代 |

有馬澄則(すみのり) |

刑部少輔 |

|

6代 |

有馬則景(のりかげ) |

有馬与次郎、摂津有馬郡および播磨美嚢郡淡河を領す |

|

7代 |

有馬重則(しげのり) |

本報告書の主題人物。筑後守。播磨国三木郡浦田城主、後に淡河城主。 |

|

8代 |

有馬則頼(のりより) |

重則の二男。刑部卿法印。摂津三田藩主。 |

|

9代 |

有馬豊氏(とようじ) |

則頼の子。久留米藩初代藩主。 |

(典拠:主に 7 の『有馬系図』に基づく。官名等は 7 などを参照。)

3. 戦国時代の有馬重則

有馬重則は、戦国時代の播磨国において活動した武将である。彼の呼称としては「有馬重則」が一般的であり、『有馬系図』には「重則(筑後守、住摂州三木、領有馬郡)」と記されており、筑後守の官途を称していたことがわかる 7 。

3.1. 生没年に関する諸説

有馬重則の正確な生年を記した史料は、提供された調査範囲内では確認できなかった。没年については複数の説が存在する。最も有力視されているのは、永禄元年(1558年)に死去したとする説である 11 。特に、子である有馬則頼の動向と関連付けて、1558年に父重則が討死したとする記述も見られる 12 。一方で、「後の永禄年間の三好氏の内紛により死去したともされる」という異説も存在する 11 。これらの説については、後の「4. 有馬重則の最期に関する諸説」で詳述する。

なお、明治時代に同名の有馬重則という人物が複数存在した記録があるが 3 、本報告書の対象である戦国時代の有馬重則とは明確に別人である。

3.2. 活動時期と主な動向

有馬重則の活動が史料上で比較的明確に確認できるのは、天文年間後期から永禄年間初頭にかけてである。この時期、彼は主に播磨国を舞台に、当時の畿内における最大勢力の一つであった三好長慶の麾下、あるいはその影響下で活動していたと考えられる。

3.2.1. 三好長慶への臣従と活動

天文23年(1554年)、有馬重則は三好長慶が播磨の有力国人である別所就治を攻撃した際、三好方として従軍した記録が残っている 11 。この頃、三好長慶は阿波を本拠としつつ畿内に勢力を拡大し、さらに播磨方面への影響力強化を図っていた。重則のこの従軍は、有馬氏が三好氏の勢力圏拡大の過程でその傘下に入ったことを示すものと考えられる。ある史料では、この天文23年の播磨攻めにおいて、三好長逸(三好長慶の重臣)が「有馬重則の要請に応える形で播磨国人・別所就治の三木城を攻撃して付城7つを落とし」たと記されており 13 、重則が三好軍の播磨侵攻において一定の役割を果たした可能性を示唆している。また、別の資料においても「戦国末期に有馬氏の嫡流は三好長慶の傘下に入り」との記述があり 14 、当時の有馬氏と三好氏の関係性を裏付けている。

3.2.2. 淡河城を巡る攻防

三好長慶による別所氏攻撃の一環として、天文23年(1554年)、有馬重則は別所方の城であった淡河城(現在の神戸市北区淡河町市場)を攻略し、自らの居城とした 11 。淡河城は、播磨と摂津の国境近くに位置し、有馬温泉へと通じる湯山街道(有馬街道)を押さえる上でも戦略的に重要な拠点であった 15 。重則がこの城を支配したことは、摂津有馬氏が播磨における勢力基盤を具体的に築こうとした動きとして注目される。この城の戦略的価値は、交通路の掌握や情報収集、さらには敵対勢力への前線基地としての機能にあったと考えられる。

しかし、重則による淡河城支配は長くは続かなかった。別所氏の拠点である三木城を陥落させるには至らず、永禄元年(1558年)には、別所氏の反撃により淡河城を奪回されてしまう 11 。この淡河城の失陥は、当時の播磨において、有馬氏が単独で広範囲な支配を確立するにはまだ力不足であり、別所氏をはじめとする在地勢力の抵抗が依然として強力であったことを示している。

3.3. 居城と伝わる城郭

有馬重則の居城として、史料や伝承に名が見える城郭がいくつか存在する。

- 淡河城 : 上述の通り、天文23年(1554年)から永禄元年(1558年)までの一時期、重則の居城であった 11 。なお、淡河城が後に有馬氏(則頼の代)の1万5千石の居城として慶長6年(1601年)まで続いたとする記述もあるが 15 、これは重則の時代ではなく、その子・則頼が豊臣秀吉に仕えて淡河の所領を与えられた後のことと考えられる 14 。

- 満田城(三津田城) : 播磨国三木(現在の兵庫県三木市志染町三津田)にあったとされる山城である。『播磨鑑』などの江戸時代の地誌によれば、「有馬法印重則の居城」と伝えられている 18 。城の構造についても、主郭を中心に東西の尾根に曲輪群を配し、谷間には土塁を設けるなど、戦国期の典型的な山城の様相を呈していたとされる 18 。また、重則の子・則頼が関ヶ原の戦いの功績で加増される以前に、父・重則が「播磨三木満田城に移った」との記述もあり 9 、さらに則頼の伝記において、父・重則が「播磨満田城主」であり、そこで討死したと記すものも存在する 12 。一方で、『有馬系図』には重則が「三木郡浦田の城に住す」との記述があり 7 、満田城が浦田地区にあったのか、あるいは別名であった可能性も考えられる。これらの情報を総合すると、満田城(三津田城)が有馬重則の主要な居城であった可能性は高いと言える。ただし、これらの情報の多くが江戸時代以降の編纂物や地誌に依拠している点には留意が必要である。これらの後世の史料は貴重な情報を含む一方で、編纂時の伝承や解釈が混入する可能性も否定できないため、同時代史料による裏付けが望まれる。

3.4. 「法印」の称号について

有馬重則に「法印(ほういん)」という僧位を示す称号を冠する記述が、一部の史料に見られる 11 。これは、重則が出家していた可能性を示唆するものである。

しかしながら、重則の子である有馬則頼が「有馬法印」あるいは「刑部卿法印」と称されていたことは、より確度の高い史料で確認できる 12 。特に京都大学が所蔵する則頼の肖像画には、大徳寺の僧侶による賛があり、その中で則頼の法名と共に「刑部卿法印」と明記されている 19 。

重則が法印であったか否かについては、『播磨鑑』など後世の編纂物に見られるものの、同時代の史料による明確な証拠は提供された調査範囲内では見当たらなかった。そのため、著名であった子・則頼の法印号が、後世において父・重則にも誤って結び付けられた可能性も考慮に入れる必要がある。

表2:有馬重則 関連年表

|

年代(西暦) |

出来事 |

典拠 |

|

天文23年(1554年) |

三好長慶の別所氏(別所就治)征伐に従軍。別所方の淡河城を奪取し、居城とする。 |

11 |

|

永禄元年(1558年) |

淡河城を別所氏に奪回される。この時に死去(討死)したとする説がある。 |

11 |

|

永禄年間(1558年以降) |

時期不詳ながら、三好氏の内紛により死去したとする説もある。 |

11 |

(注:生年および「法印」号の時期については不詳。)

4. 有馬重則の最期に関する諸説

有馬重則の正確な没年や死因については、史料によって記述が異なり、いくつかの説が存在する。戦国時代の武将、特に中央から離れた地域の国人領主クラスの場合、記録が乏しく、最期に関する情報が錯綜することは珍しくない。有馬重則もその一例と言える。

4.1. 永禄元年(1558年)淡河城奪回時の討死説

最も具体的に語られる説は、永禄元年(1558年)に淡河城を別所氏に奪回された際に討死した、あるいはその前後に死去したというものである 11 。この説を補強する情報として、有馬則頼(重則の子)の経歴を記した史料の中に、「1558(永禄元)年、播磨満田城主であった父重則の討死後、姉が嫁いでいた阿波の三好家を頼る」という記述が見られる 12 。この記述では死没地が満田城とされている点で淡河城説と細部が異なるものの、没年が永禄元年である点は共通しており、重則の死が子の則頼のその後の行動に直接影響を与えた具体的な出来事として捉えられている。この説は、淡河城の失陥という歴史的事実と結びついているため、比較的信憑性が高いと考えられている。

4.2. 永禄年間の三好氏内紛による死亡説

もう一つの説として、「後の永禄年間の三好氏の内紛により死去したともされる」というものがある 11 。三好氏は、当主であった長慶が永禄7年(1564年)に死去した後、一族や家臣団の間で内紛が激化した(例:三好三人衆と松永久秀の対立)。もし有馬重則がこの時期まで存命であったとすれば、主家である三好氏の内部抗争に巻き込まれて落命したという可能性も考えられる。

4.3. 各説の検討

永禄元年討死説は、淡河城の失陥という具体的な軍事的背景があり、また子の則頼の行動とも関連付けられるため、ある程度の輪郭を持っている。一方、三好氏内紛説は、具体的な時期や状況がやや曖昧であり、重則が三好氏に従属していたという事実から派生した推測の可能性も否定できない。提供された史料の範囲では、この説を具体的に裏付けるものは見当たらなかった。

現時点では、有馬重則が永禄元年(1558年)頃に何らかの戦闘に関連して死去した可能性が高いと考えられるが、断定は避け、両説を併記するのが妥当であろう。いずれの説が真実であったとしても、重則の死は、当時の播磨・摂津地域が依然として不安定な政治・軍事状況下にあり、織田信長の台頭へと向かう過渡期であったことを示している。

なお、 12 の「姉が嫁いでいた阿波の三好家」という記述は、有馬家と三好家の間に婚姻関係を通じた繋がりがあったことを示唆しており、これが事実であれば、重則が三好長慶に従った背景の一つとして理解することができる。戦国時代において婚姻は同盟や従属関係を強化する重要な手段であり、この縁戚関係が有馬氏の戦略に影響を与えていた可能性は十分に考えられる。

5. 有馬重則の子孫

有馬重則自身の生涯は、播磨の一在地領主としての活動に終始したが、その子孫は戦国末期から江戸時代初期にかけての激動の時代を巧みに生き抜き、大名としての地位を確立した。

5.1. 子・有馬則頼

有馬則頼(ありまのりより、1533年 - 1602年)は、重則の二男として生まれた 22 。母は管領家であった細川澄元の娘と伝えられている 22 。父・重則が永禄元年(1558年)に死去した後、則頼は姉が嫁いでいた阿波の三好家を頼ったとされる 12 。

その後、播磨に戻り淡河城主となった時期もあるようだが、天正8年(1580年)に羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)が織田信長の命を受けて中国攻め(播磨攻め)を開始すると、秀吉に降伏し、その麾下に入った。秀吉の播磨平定戦においては道案内役を務めるなど戦功があり、秀吉から播磨国内に3200石の所領(淡河など)を与えられた 12 。則頼は秀吉の御伽衆にも列せられ、聚楽第内に屋敷を与えられるなど、豊臣政権下で一定の地位を築いた 8 。

豊臣秀吉の死後(慶長3年/1598年)は、徳川家康に接近。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは東軍に属して戦功を挙げた 9 。この功により、戦後、摂津国三田に2万石(史料によっては3万石とも 20 )を与えられ、三田藩の初代藩主となった。則頼は「刑部卿法印」を称し、法名を梅林院剣甫宗智といった 19 。慶長7年(1602年)に死去した。

5.2. 孫・有馬豊氏

有馬豊氏(ありまとようじ、1569年 - 1642年)は、則頼の子として生まれた 7 。母は東播磨の有力国人であった別所忠治の娘・振(梅窓院)である 12 。

豊氏は当初、豊臣秀次の家老であった渡瀬繁詮(わたせしげあきら)に仕えていたが、文禄4年(1595年)に繁詮が秀次事件に連座して改易されると、その旧領であった遠江国横須賀(静岡県掛川市)3万石の領主となった 8 。

関ヶ原の戦いでは父・則頼と共に東軍に属して戦功を挙げ、丹波国福知山(京都府福知山市)6万石に加増転封された。後に父・則頼の遺領である摂津三田2万石も併合し、合計8万石の大名となった 9 。さらに、大坂の陣(慶長19年/1614年、元和元年/1615年)においても徳川方として戦功を挙げた。その結果、元和6年(1620年)、筑後国久留米(福岡県久留米市)21万石へと大幅に加増転封され、久留米藩有馬家の初代藩主となった 8 。

豊氏は武将としてだけでなく、茶道にも通じた文化人としても知られ、利休七哲の一人に数えられることもある 12 。ただし、利休七哲に関する記述は有馬晴信(肥前有馬氏)を指す場合もあり、慎重な検討を要するが、豊氏が茶の湯を嗜んだことは複数の資料で示唆されている。

5.3. 摂津有馬氏のその後の展開

有馬豊氏が初代藩主となった久留米藩有馬家は、外様大名として江戸時代を通じて存続し、幕末を迎えた。明治維新後には華族に列せられ、伯爵家となっている 6 。また、有馬氏の分家からは、江戸時代中期に伊勢国西条藩主(後に上総国五井藩、下野国吹上藩へと移封)が出た。この家系は譜代大名として扱われ、維新後は子爵家となった 6 。

有馬重則の時代には播磨の一在地領主であった有馬氏が、子・則頼、孫・豊氏の代を経て、中央の覇権争いを巧みに乗りこなし、近世大名としての地位を確立し、その血統を近代まで伝えたことは、戦国武家の興亡と時代の変化への適応を示す一例と言える。則頼の母が細川氏、妻が別所氏という婚姻関係は 12 、有馬氏が当時の有力勢力との関係構築において婚姻を重視し、それを勢力維持・拡大の手段としていたことを示している。

6. おわりに

本報告書では、戦国時代の武将・有馬重則について、その出自、生涯、関連する城郭、最期、そして子孫の動向を調査しまとめた。有馬重則は、赤松氏の庶流として摂津国から播磨国へと進出し、戦国時代の動乱の中で三好長慶に従い、淡河城や満田城(三津田城)を拠点に活動した武将であった。その生涯は、当時の播磨における在地領主間の厳しい生存競争を反映しており、彼自身が広大な領域を支配する大大名となることはなかった。しかし、その子孫が豊臣政権、そして徳川幕府という新たな中央集権体制の中で巧みに立ち回り、近世大名としての地位を確立したことは、有馬重則の存在が間接的にその礎となったと評価できるかもしれない。

有馬重則自身は、戦国史の表舞台で華々しい活躍を見せた著名な武将とは言い難い。しかし、赤松氏という名門の血を引き、戦国時代中期の播磨という、多様な勢力が複雑に絡み合う地域で活動した一人の武将として、その動向は地域史を理解する上で重要な意味を持つ。また、彼の子である則頼、孫である豊氏が、中央の覇権争いを生き抜き、大大名家を興した事実は、戦国武家の興亡の一つの典型例として捉えることができるだろう。

今回の調査では、有馬重則の正確な生年や、「法印」の称号を彼自身が称していたかどうかの確実な同時代史料、あるいは三好氏内紛説に関する具体的な情報など、なお不明な点も残された。これらの点については、今後のさらなる史料の発見や研究の進展による解明が期待される。

引用文献

- キリシタン大名有馬氏の本拠地 - おらしょ こころ旅 https://oratio.jp/p_column/arimashinohonkyochi

- 戦国期肥前有馬氏の勢力伸長と由緒主張 - 東京都市大学 https://www.tcu.ac.jp/tcucms/wp-content/uploads/2022/06/TCU_kiyo_Vol15_2022_04_marushima.pdf

- 東海大学、教育の原点―松前重義欧州留学の軌跡(後編) https://www.tokai-archives.com/exhibition/special/matsumae_european-residence_2/

- 鉄鋼・鉄スクラップ業 主要人物事典 - スチール・ストーリージャパン https://steelstory.jp/iron_person_encyclopedia/term_person_encyclopedia/

- 赤松家とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%B5%A4%E6%9D%BE%E5%AE%B6

- 赤松氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E6%9D%BE%E6%B0%8F

- 有馬氏 - 姓氏家系メモ - Miraheze https://dynasty.miraheze.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%B0%8F

- 摂津有馬氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%91%82%E6%B4%A5%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%B0%8F

- 有馬氏(ありまうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%B0%8F-28079

- 前期赤松氏系図 - 兵庫県立歴史博物館 https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/digital_museum/akamatsu/genealogy/

- 有馬重則 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E9%87%8D%E5%89%87

- ありま - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 - FC2 https://haiyaku.web.fc2.com/arima.html

- 三好長逸 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E9%95%B7%E9%80%B8

- 法雲寺(下) | ラジオ関西 AM558 FM91.1 https://jocr.jp/yamajiro/20191006083000/

- ふるさと淡河のまち | 【公式】満月堂 https://mangetsudou.jp/ogo/

- 淡河城 天正寺城 淡河城西付城 滝山城 福谷城 池谷城 萩原城 道場河原 ... http://mizuki.my.coocan.jp/hyogo/koubesi01.htm

- 有馬則頼とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E5%89%87%E9%A0%BC

- 播磨 三津田城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/harima/mitsuta-jyo/

- 有馬則頼像 - 京都大学貴重資料デジタルアーカイブ https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00033867

- 兵庫県の主要大名 http://gioan-awk.com/daimyou-28hyogo.html

- 三津田城 三木市 | 山城攻略日記 https://ameblo.jp/inaba-houki-castle/entry-12607734319.html

- 有馬則頼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E5%89%87%E9%A0%BC

- 蜂須賀氏一族の群像 - 文芸・小説、同人誌・個人出版 川村一彦(歴史研究会) https://bookwalker.jp/de7a68931e-2999-46b5-aed0-27b034c9692c/?page=14

- 有馬家の歴史 https://www.arimakinenkan.or.jp/histories/