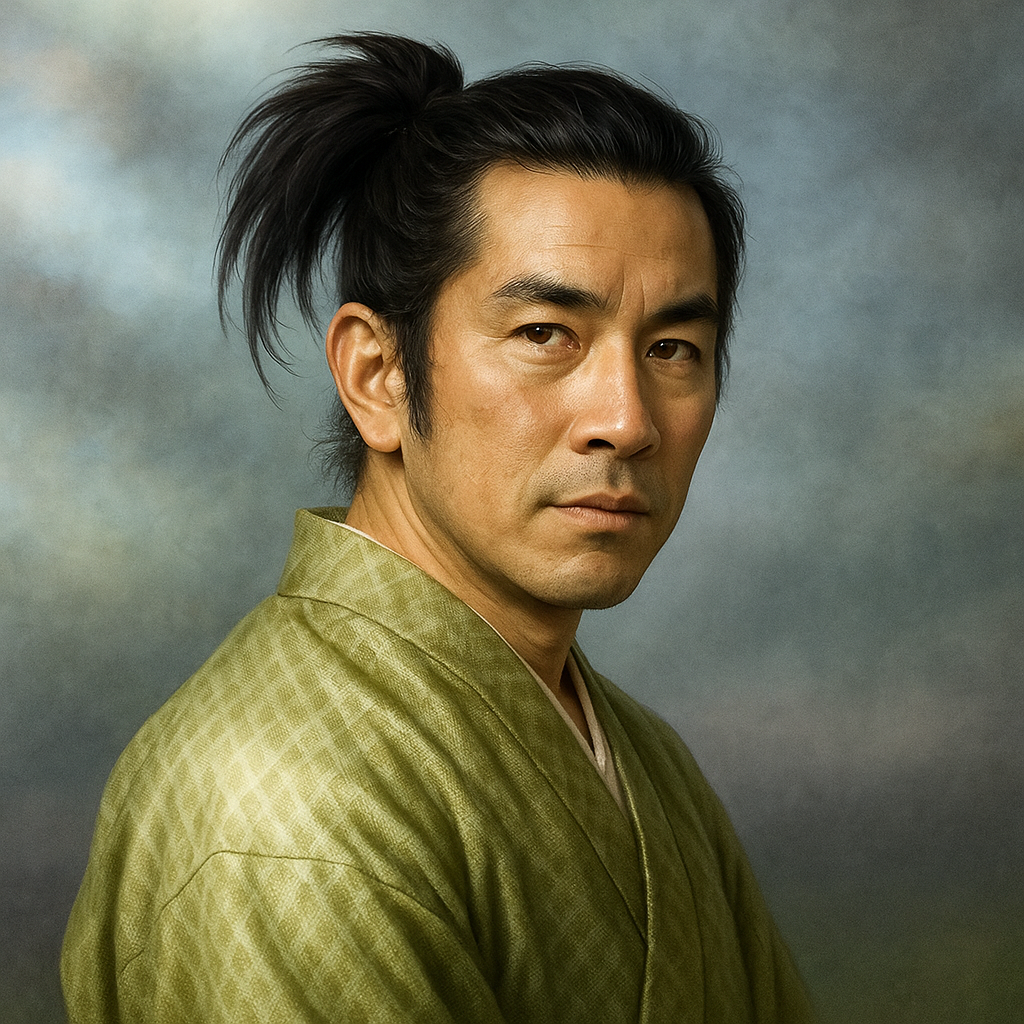

木曾義利

木曾義利は木曾氏最後の当主。父・義昌の武田離反で家督を継ぐ。叔父殺害などの不行状で改易され、後半生は伊予松山客死説と長崎平戸伝承がある。

木曾義利の生涯 — 名門の終焉と流転の半生

序章:大名木曾家、最後の当主

木曾義利(きそ よしとし)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将であり、信濃の名門・木曾氏の最後の大名である。歴史上、彼は一般的に「粗暴な振る舞いが多く、叔父を殺害した罪によって改易され、名門を滅亡させた暗君」として記憶されている 1 。しかし、その生涯を詳細に追うと、単なる個人的な資質の問題に帰結させることのできない、複雑な背景が浮かび上がってくる。父・木曾義昌の代から続く政治的遺産、徳川家康の関東移封という時代の大きな転換、そして中央の公式記録と地方の生活に根差した伝承との間に存在する相克は、義利の人物像を多層的なものにしている。本報告書は、これらの要素を丹念に解きほぐし、一人の武将の生涯を通じて、戦国末期から江戸初期への移行期における地方豪族の盛衰と、歴史叙述のあり方を考察することを目的とする。

本報告書の分析は、性質の異なる複数の史料群に依拠する。第一に、江戸幕府によって編纂された『寛政重修諸家譜』や、新井白石が著した『藩翰譜』といった公式記録である 3 。これらは、大名や旗本の経歴を知る上で一級の価値を持つが、同時に幕府の公式見解を反映し、義利の改易といった事象を正当化する側面も持つため、その記述には情報の取捨選択があった可能性を念頭に置く必要がある 4 。

第二に、『木曽考』や『木曽旧記録』といった木曽谷に伝わる地方史料、そして伊予松山や長崎県平戸市に残る地方伝承である 5 。これらの史料は、公式記録が語らない義利の後半生や、地域社会との関わりを伝える貴重な情報源であるが、その信憑性については慎重な吟味を要する。

木曾義利に関する情報の性質は、彼の生涯の各段階で劇的に変化する。家督相続から改易に至るまでは、幕府の公式記録に比較的詳細に記されている。これは、彼が徳川家康によって改易された大名であるため、その経緯が徳川幕府の統治の正当性を示す物語の一部として記録されたからに他ならない。ここでの義利は、不行状によって罰せられるべき人物として描かれる傾向が強い 2 。しかし、改易され歴史の表舞台から姿を消した後の彼の動向は、もはや幕府の主要な関心事ではなくなる。公式記録は「追放」「流浪」といった簡潔な記述に留まり 6 、その「歴史の空白」を埋めるかのように、彼が立ち寄ったとされる各地で多様な地方伝承が生まれるのである。義利の生涯を追うことは、単なる個人の伝記研究に留まらず、「公の歴史」と「民の記憶」がどのように形成され、分離し、時には融合していくのかを考察する、歴史叙述研究の好個の事例と言えよう。

第一章:名門の継承者 — 誕生から家督相続まで

木曾義利の生涯は、名門の血脈と激動の時代背景という、生まれながらにして背負った宿命から始まる。彼の行動を理解するためには、まずこの原点を深く見つめる必要がある。

木曾氏の系譜と、武田信玄の外孫という血脈

木曾義利は、天正5年(1577年)に木曾義昌の嫡男として生まれた。幼名は岩松丸と伝わる 9 。父・義昌は信濃国木曽谷を本拠とする戦国大名であり、母は甲斐の武田信玄の三女・真竜院(真理姫)である 1 。これにより義利は、戦国最強と謳われた武田信玄の血を引く外孫という、極めて高貴な出自を持つことになった。

木曾氏は、源平合戦で活躍した朝日将軍・源義仲の末裔を称する信濃の名門であった 6 。ただし、その系譜については藤原北家秀郷流とする説も存在し、自称の側面も指摘されているが 6 、いずれにせよ、木曽谷という地理的要衝を長年にわたり支配してきた有力な国衆であったことは間違いない。この「源氏の名門」としての自負と「武田信玄の外孫」という血脈は、若き義利の誇りの源泉であったと同時に、後に彼を苦しめる重圧ともなったであろう。

父・木曾義昌の決断:武田氏離反と、それが義利の運命に与えた影響

義利の運命を決定づけた最初の大きな出来事は、天正10年(1582年)に父・義昌が下した決断であった。当時、武田家は長篠の戦いでの大敗後、その勢力に陰りが見え始めていた。義昌は、武田勝頼の度重なる軍役や新府城建設の負担に不満を募らせ、一族の存亡を賭けて主君・勝頼を裏切り、破竹の勢いであった織田信長に与することを決意する 12 。

この離反は、信長による甲州征伐の直接的な引き金となり、名門・武田家は瞬く間に滅亡へと追い込まれた 13 。この時、義昌は忠誠の証として、自身の母親と嫡男(義利の兄)・千太郎を人質として甲府に送っていたが、裏切りに激怒した勝頼は彼らを惨殺した 15 。この悲劇により、次男であった義利が木曾家の後継者としての地位を継ぐことになったのである 5 。父の苦渋に満ちた決断は、木曾家を一時的に救ったが、同時に「主家を裏切った」という負の遺産と、兄の犠牲の上に成り立つという重い宿命を、若き義利に背負わせることになった。

徳川家康の関東移封と木曾氏の国替え:故郷・木曽谷の喪失と下総網戸への移封

天正18年(1590年)、豊臣秀吉による小田原征伐が終わり、天下統一が成ると、徳川家康は東海地方の旧領から関東八州へと移封される 17 。当時、徳川氏の麾下にあった木曾義昌もこれに従い、先祖代々支配してきた信濃木曽谷の地を離れ、下総国海上郡網戸(阿知戸、現在の千葉県旭市)に一万石の所領を与えられた 2 。

この国替えは、木曾氏にとって決定的な打撃であった。故郷・木曽谷は、米の収穫量(石高)こそ大きくないものの、良質なヒノキ材をはじめとする豊かな木材資源を有し、「木年貢」という形で一族の経済を支える重要な基盤であった 22 。一方、下総網戸の一万石は、表向きの石高こそ旧領と大差ないように見えるが、その実質的な経済価値は大きく劣っていたと考えられている 6 。この移封は、木曾氏からその力の源泉を奪い、経済的にも精神的にも追い詰める結果となった。名門の誇りを持ちながら、現実には故郷を失い、経済的に困窮する一地方領主へと転落したのである。この理想と現実の著しい乖離は、後に家督を継ぐ義利の心に大きな影を落としたことは想像に難くない。

父の死と、若き当主の誕生

文禄4年(1595年)、父・義昌は失意のうちに網戸の地で没した 6 。義利はわずか19歳で家督を相続し、木曾家第19代当主となった 5 。父・義昌の遺体は、義利の命により、居城の西に広がっていた広大な湖「椿海」に沈めて水葬に付されたと伝えられている 2 。これは当時としても極めて異例の葬儀であり、故郷・木曽の山々から遠く離れた異郷の地で生涯を終えた父への思いと、自らの置かれた先の見えない境遇に対する若き当主の複雑な心情が窺える。こうして木曾義利は、一族の栄光と没落の歴史、そして父が残した数々の負債を一身に背負い、その波乱に満ちた治世を開始するのである。

第二章:改易 — 転落の真相

若くして家督を継いだ木曾義利の治世は、わずか5年で終焉を迎える。その直接の原因は、彼の「粗暴な振る舞い」にあったとされる。しかし、その背景には、関ヶ原の戦いを目前に控えた徳川家康の冷徹な政治的計算が働いていた。

「粗暴の振る舞い」に関する逸話の史料的検証

義利の不行状として、史料にはいくつかの具体的な逸話が記録されている。これらは彼の改易を正当化するための根拠として、後世に語り継がれていった。

叔父・上松義豊殺害事件の経緯と背景

義利の改易の最大の理由とされているのが、叔父である上松蔵人義豊(あげまつ くらんど よしとよ)の殺害事件である 8 。『木曽旧記録』や『木曽考』などの記録によれば、事件の発端は、父・義昌がかつて織田信長から拝領した「鈴蟲」という名の優れた轡(くつわ)であった 5 。この名器を所持していた叔父・義豊に対し、義利は再三にわたり返還を要求した。しかし義豊がこれを拒んだため、義利は激怒し、義豊を掠め取った罪人として誅殺してしまったという 2 。この事件は、主君から賜った重宝を巡る一族内の私闘であり、家中の秩序を著しく乱す行為として、義利の統治能力の欠如を象徴する出来事と見なされた。

その他の不行状に関する記録の分析

叔父殺害以外にも、義利の残忍で短慮な性格を示す逸話が伝えられている。その一つが、愛妾と小姓の密通を疑い、十分な取り調べも行わずに両名を牛裂きの刑に処したというものである 2 。家臣が諫言しても聞く耳を持たなかったとされ、この一件で多くの譜代の家臣が義利を見限り、暇乞いをして去っていったという 5 。これらの逸話が事実であるとすれば、義利が領主としての器量を欠き、家臣団の信望を完全に失っていたことが窺える。

慶長五年(1600年)の改易:徳川家康による所領没収の公式理由と、関ヶ原の戦いを目前にした政治的文脈の考察

慶長5年(1600年)、これらの不行状が徳川家康の知るところとなり、義利は改易処分を受け、下総網戸一万石の所領は没収された 1 。『寛政重修諸家譜』をはじめとする幕府の公式記録は、この叔父殺害を改易の主因として明確に記しており、あくまで義利個人の資質の問題としてこの処分を正当化している 21 。

しかし、この改易が断行された時期が、天下分け目の関ヶ原の戦いの直前であったことは、極めて重要な政治的文脈を示唆している。当時、家康は豊臣政権内部の対立を利用し、自らの覇権を確立すべく着々と布石を打っていた。その過程において、少しでも信頼性に欠ける、あるいは将来的なリスクとなりうる要素を排除することは、最優先課題であった。木曾氏は父・義昌の代から主君を幾度も変えており、その忠誠心は測りがたい。加えて、当主である義利の度重なる不行状は、領内の統治を不安定にさせるだけでなく、家康の家臣団全体の統制にも悪影響を及ぼしかねない危険な存在であった。

家康にとって、義利の叔父殺害という事件は、このリスク要因を排除するための絶好の口実となったのである。不行状を理由に改易するという形を取ることで、家康は自らの権力強化を、個人的な罪を罰するという正当な名目のもとで遂行することができた。義利の改易は、単なる懲罰ではなく、徳川政権確立に向けた周到な地ならしの一環であった可能性が極めて高い。

小山評定における再仕官の試みと挫折:本多正信の進言と、旧家臣登用という皮肉

改易後、浪人となった義利は、再起を賭けて最後の行動に出る。関ヶ原の戦いが目前に迫る中、下野国小山に陣を敷いていた家康のもとに馳せ参じ、東軍に加わっての参戦を願い出たのである 2 。しかし、ここでも彼の運命は非情であった。家康の謀臣・本多正信は、「義利は愚かにして、この度の軍略の役には立つまい。それよりも、かつての木曾氏の重臣であった山村良勝や千村良重らを用いるべきである」と進言した 2 。

家康はこの進言を容れ、義利の願いを退ける一方で、山村・千村らを召し出して木曽谷の奪還を命じた 20 。彼らは木曾氏の旧臣たちをまとめ上げ、見事に木曽谷を平定し、さらには東濃の戦いでも戦功を挙げた 19 。この結果、山村氏と千村氏は旗本として取り立てられ、徳川の世でその地位を確立した。

この一連の出来事は、家康の巧みな人事政策を如実に物語っている。義利という旧来の権威を排除し、その配下にあった有能な実務者集団を、旧主へのしがらみなく自らの直臣として組み込むことに成功したのである。旧主は歴史の舞台から退場させられ、その家臣たちが新たな主君のもとで栄達するという皮肉な結末は、木曾義利の悲劇を一層際立たせている。

第三章:流転の後半生 — 史実と伝承の狭間で

慶長5年(1600年)の改易をもって、木曾義利は歴史の表舞台から完全に姿を消す。幕府の公式記録における彼の記述はここで途絶え、その後の半生は確たる史料に乏しく、いくつかの説や伝承の中にその痕跡を求めるほかない 6 。特に、伊予国(現在の愛媛県)で没したとする説と、遠く離れた長崎県平戸市で全くの別人として生きたとする伝承は、対照的でありながら、それぞれに興味深い背景を持っている。

説一:京都での剃髪と伊予松山での客死

義利の後半生について、最も広く知られているのが伊予松山客死説である。『寛政重修諸家譜』など複数の二次史料によれば、改易後の義利は京都へ赴いて剃髪し、「宗億(そうおく)」と号したとされる 2 。その後、会津の蒲生氏などを頼って寄宿生活を送った後、諸国を行脚する流浪の身となったという 2 。

その終焉の地とされるのが、伊予国松山である。徳川家康の異父弟にあたる松平定勝が藩主を務める伊予松山藩に仕え、寛永17年(1640年)5月16日に同地で64年の生涯を閉じたと伝えられている 1 。この説の背景には、義利の嫡男である木曾玄蕃義辰(きそ げんば よしとき)が、後に伊予松山藩に仕官したという事実が存在する 2 。父が子の仕官先で晩年を過ごしたという筋書きは、自然な流れとして一定の説得力を持つ。

しかしながら、この説を記す史料の多くは「説もある」「確証は無い」といったように、伝聞の域を出ない表現に留まっているのが実情である 2 。松山藩の郷土史料である『松山叢談』には、子の「木曽玄蕃」の名が散見されるものの、父である義利本人が松山にいたことを直接示す記録は見当たらない 30 。したがって、この説は子の動向から類推された、蓋然性の高い推測の域を出るものではないと評価できる。

説二:長崎県平戸市的山大島における「井元弥七左衛門」伝承

伊予松山説とは全く異なる、しかし極めて具体的で地域に根差したもう一つの物語が、長崎県平戸市の離島・的山大島(あづちおおしま)に伝わっている。

この伝承によれば、改易された義利は関ヶ原の戦乱を避けて西国へ落ち延び、長崎の壱岐島湯本(現在の壱岐市勝本町)にたどり着いた 5 。そして、その地にちなんで姓を「井元(いのもと)」と改めたという。その後、その才を見込んだ平戸藩主・松浦氏の招請を受け、慶長6年(1601年)に的山大島の初代政務役「井元弥七左衛門義利」として着任したとされる 5 。そして、島の統治に尽くした後、寛永3年(1626年)12月14日に同地で没したと伝えられる 2 。

この伝承の特筆すべき点は、その具体性と、それを裏付けるとされる物的証拠の存在である。島には現在も「政務役の墓」として義利のものとされる墓石や、木曾氏の祖先を祀る「木曾祖先水向碑」が残されている 32 。また、義利の子孫とされる井元家は、三代目の井元弥七左衛門義信の代に捕鯨業(井元組)を創業して成功を収め、島の経済的発展に大きく貢献した有力な一族であった 32 。この井元家の歴史と権威を、源氏の名門・木曾氏に結びつける形で、この伝承は地域社会の中で育まれ、郷土史家の中倉光慶氏らの研究によって整理され、今日では島の通説となっている 5 。

各説の蓋然性と、歴史的事実としての評価

これら二つの説は、没年(1640年と1626年)や活動内容が全く異なり、両立し得ない。どちらかが史実で、どちらかが後世の創作である可能性が高い。歴史学的な観点からは、確たる一次史料を欠く以上、いずれの説も「伝承」として慎重に扱うべきである。

伊予松山説は、公式記録の断片(子の仕官先)から論理的に導き出された「記録に基づく歴史」の産物である。一方、長崎平戸説は、地域の有力者の権威付けと、島のアイデンティティ形成という社会的要請から生まれた「生活に根差した記憶」の結晶と言える。

歴史の探求において、「どちらが真実か」を断定すること以上に、「なぜこのような異なる物語が生まれたのか」を問うことは、より深い理解へと繋がる。木曾義利の流転の後半生は、中央の公式な歴史からこぼれ落ちた人物の記憶が、それぞれの地域社会の文脈の中でいかにして新たな物語として紡がれていくかを示す、稀有な事例なのである。

|

項目 |

伊予松山説 |

長崎平戸(井元弥七左衛門)説 |

|

伝承地 |

愛媛県松山市 |

長崎県平戸市的山大島 |

|

名乗ったとされる名前 |

宗億(法名) |

井元弥七左衛門義利 |

|

活動内容 |

剃髪し諸国を流浪、蒲生氏などに寄食、後に松平定勝に仕える |

平戸藩の招きで的山大島の政務役となり、同地を治める |

|

没年・没地 |

寛永17年(1640年)5月16日、伊予松山にて没 2 |

寛永3年(1626年)12月14日、的山大島にて没 2 |

|

典拠・信憑性 |

『寛政重修諸家譜』等で言及されるが「確証なし」とされる 2 。嫡男・義辰の仕官先であることから生まれた推測の可能性。物的証拠は乏しい。 |

郷土史料や地方伝承に強く根差す 5 。墓や石碑など物的証拠が存在する 32 。井元家の権威付けのために木曾氏の系譜が結び付けられた可能性も否定できないが、伝承の具体性が高い。 |

|

関連人物 |

嫡男・木曾玄蕃義辰、伊予松山藩主・松平定勝 |

平戸藩主・松浦氏、井元家子孫 |

第四章:血脈の行方 — 木曾氏のその後

木曾義利の改易により、大名としての木曾氏は滅亡した。しかし、その血脈は、かつての家臣たちの手によって、形を変えながらも江戸時代を通じて受け継がれていくことになる。それは、戦国時代の主従関係が、近世という新たな社会体制の中でいかに再編され、存続したかを示す興味深い物語である。

嫡男・木曾玄蕃義辰の生涯:伊予松山藩への出仕と、その後の流浪

義利の嫡男・木曾玄蕃義辰(よしとき)は、父の改易により、幼くして流浪の身となった 2 。その後の彼の足跡は断片的であるが、前章で触れた通り、伊予松山藩主・松平定勝に召し抱えられ、一時は藩士として仕えたことが記録されている 6 。

しかし、その仕官も長くは続かなかったようで、義辰は「後に故あって浪人となり」と記されている 2 。その理由は定かではないが、父・義利の改易という過去が、彼の仕官生活に何らかの影を落としていた可能性は否定できない。松山藩の史料には、藩士の出入りや浪人の召し抱えに関する記録が残されており 36 、義辰の動向もまた、近世初期の武士社会における不安定な身分の一例として位置づけることができる。

旧家臣団による子孫の庇護と、尾張藩士としての再興

再び浪人となった義辰、そしてその子らの窮地を救ったのは、かつて木曾氏に仕えていた旧家臣たちであった。特に、関ヶ原の戦いでの功績により、徳川家康から直接所領を与えられ、旗本あるいは尾張藩の重臣となっていた山村氏と千村氏は、旧主の子孫を庇護する上で中心的な役割を果たした 11 。

義辰の子らは、最終的にこの山村氏や千村氏を頼り、彼らの斡旋によって尾張藩などに召し抱えられた 6 。これは、近世武家社会における主従関係の重層性を示す注目すべき事例である。義利の改易によって、木曾氏と山村・千村両氏の直接的な主従関係は法的には断ち切られた。彼らの新たな主君は徳川家であり、その連枝である尾張藩であった。

しかし、彼らは「木曾衆」という共通のアイデンティティを保持し続けており 11 、それは彼らの出自と木曽谷という地域における権威の源泉でもあった。この状況下で、旧主の子孫を庇護することは、山村氏や千村氏にとって、新たな主君への忠誠を損なうことなく、自らの出自の正当性を内外に示す行為であった。「我々は旧恩を忘れない忠義な者である」とアピールすると同時に、旧主の血統を保護下に置くことで、「木曾衆」の宗家としての自らの立場を強化する意味合いも含まれていたと考えられる。主家と家臣の立場が逆転し、かつての家臣がパトロンとなって旧主の血脈を存続させるというこの構図は、木曾氏の「その後」を象徴するものであった。

大名家・木曾氏の断絶が意味するもの

義利には、玄蕃義辰の他に、三男・義春(義成)と四男・義一(義通)がいたと伝えられる 2 。義春は、大坂の陣で豊臣秀頼の呼びかけに応じ、大坂城に入って戦死したという 2 。これは、父が徳川家康によって改易されたことへの遺恨があったことを示唆している。一方、義一は母・真竜院と共に故郷の木曽谷に隠棲したとされるが、その後の消息は不明である 2 。

こうして、源義仲以来の名門を自称した大名家としての木曾氏は、義利の代で完全に歴史の表舞台から姿を消した。しかし、その血脈は旧家臣たちの手によって細々と受け継がれ、武士としての家名を保ち続けたのである。

結論:歴史に埋もれた当主の再評価

本報告書は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将・木曾義利の生涯を、現存する多様な史料と伝承に基づいて多角的に分析した。その結果、従来語られてきた「粗暴な振る舞いによって名門を滅ぼした暗君」という一面的な評価は、彼の生きた時代の複雑な状況と、彼が背負った宿命を十分に捉えきれていないことが明らかになった。

義利の人物像を再評価する上で、以下の三つの視点が重要である。

第一に、彼は父・木曾義昌の代から続く「政治的負債」と、故郷・木曽谷の喪失という過酷な現実の中で、名門の誇りと没落の狭間に引き裂かれた人物であった。武田信玄の孫という高貴な血脈を持ちながら、その武田家を父が裏切り、先祖代々の地を追われて経済的にも困窮するという状況は、若き当主であった義利に計り知れない精神的圧迫を与えたであろう。彼の「不行状」とされる行動の数々は、この構造的なストレスに対する、未熟で歪んだ形での表出であった可能性を考慮する必要がある。

第二に、義利の生涯、特にその改易の経緯は、戦国時代の価値観が終焉し、徳川幕府による新たな中央集権的秩序が形成されていく過渡期の力学を象徴している。徳川家康は、関ヶ原の戦いを目前に控え、自らの覇権を確立するために、義利の個人的な欠点を巧みに利用し、木曾氏という旧来の地方権力を解体・再編した。有能な家臣団(山村氏・千村氏)を旧主から切り離して直臣として取り込む一方、統制の難しい当主・義利を排除するという手法は、家康の冷徹な政治手腕を示すものである。義利は、その過程における象徴的な犠牲者の一人であったと言えよう。

第三に、彼の流転の後半生をめぐる伊予松山と長崎平戸の対照的な伝承は、歴史叙述そのものの性質について深い洞察を与える。公式の歴史記録からこぼれ落ちた人物の記憶が、それぞれの地域社会の文脈の中で、いかにして新たな物語として紡がれ、根付いていくか。伊予松山説が子の仕官記録という「事実」から論理的に構築された物語であるのに対し、長崎平戸説は地域の有力者の権威付けとアイデンティティ形成という「社会的要請」から生まれた物語である。歴史とは、単一の絶対的な事実の記録ではなく、多様な語りの集合体であることを、木曾義利の生涯は我々に教えてくれる。

結論として、木曾義利は単なる歴史の敗者ではない。彼の生涯は、時代の大きな奔流に翻弄された一人の人間の悲劇であると同時に、近世という新たな時代が到来する過程で、地方の権力が中央の論理によっていかに再編されていったかを示す貴重な証言でもある。彼の探求は、一人の武将の人生を追うに留まらず、歴史そのものの多層性と複雑性を理解するための一つの鍵となるのである。

引用文献

- 木曾義利(きそ よしとし)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9C%A8%E6%9B%BE%E7%BE%A9%E5%88%A9-1069217

- 木曾義利 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%9B%BE%E7%BE%A9%E5%88%A9

- 藩翰谱- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E8%97%A9%E7%BF%B0%E8%AD%9C

- 寛政重修諸家譜 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%9B%E6%94%BF%E9%87%8D%E4%BF%AE%E8%AB%B8%E5%AE%B6%E8%AD%9C

- 木曽谷研究 - Seesaa Wiki https://image02.seesaawiki.jp/k/n/kisoken/u0O93wiWcg.pdf

- 木曾氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%9B%BE%E6%B0%8F

- 史料公開 - 徳川林政史研究所 https://rinseishi.tokugawa.or.jp/shiryokoukai/

- 上松義豊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%BE%E7%BE%A9%E8%B1%8A

- 木曾義利- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%9C%A8%E6%9B%BE%E7%BE%A9%E5%88%A9

- 木曾义利- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%9C%A8%E6%9B%BE%E7%BE%A9%E5%88%A9

- 木曾義昌 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%9B%BE%E7%BE%A9%E6%98%8C

- 歴史の目的をめぐって 木曽義昌 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-07-kiso-yoshimasa.html

- 木曾義昌(きそ よしまさ) 拙者の履歴書 Vol.172~主君二人を生き抜く~|デジタル城下町 - note https://note.com/digitaljokers/n/n65bf5a58799b

- 甲州征伐~天目山の戦い~ | エーゲ海に憧れて https://ameblo.jp/sartin/entry-12794725608.html

- 1582年(前半) 武田家の滅亡 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1582-1/

- 命より、夫との死を選ぶ。19歳で壮絶な最期を迎えた武田勝頼夫人の愛 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/117343/

- 徳川家康はなぜ関東移封されたのか /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/102450/

- 家康、秀吉の命令により江戸を本拠とする(「どうする家康」153) https://wheatbaku.exblog.jp/33112867/

- G209 千村家重 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/G209.html

- 木曾衆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%9B%BE%E8%A1%86

- 木曽義仲の年表 http://minsyuku-matsuo.sakura.ne.jp/basyoyoshinaka/kisoyoshinaka/kisoyosinaka.html

- (別紙様式2) ストーリー (1)木曽地域と木 年貢 (2)木材需要の増大による森林資源の - 南木曽町 https://www.town.nagiso.nagano.jp/data/open/cnt/3/13929/1/02.pdf

- 物質資源・環境資源としての木曽谷の森林 (1) https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/7027/files/bulnuf_13_39.pdf

- 椿海 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%BF%E6%B5%B7

- 木曽義昌とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%A8%E6%9B%BD%E7%BE%A9%E6%98%8C

- 馬場昌次 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%AC%E5%A0%B4%E6%98%8C%E6%AC%A1

- 千村良重 - Wikipedia https://wikipedia.cfbx.jp/wiki/index.php?title=%E5%8D%83%E6%9D%91%E8%89%AF%E9%87%8D&mobileaction=toggle_view_desktop

- 千村良重 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E6%9D%91%E8%89%AF%E9%87%8D

- 木曾 義利とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%A8%E6%9B%BE+%E7%BE%A9%E5%88%A9

- 愛媛県立図書館 えひめ資料室 松山叢談 https://www.ehimetosyokan.jp/contents/ehime/m-soudan/2ka-ko.htm

- 大交流時代への新たな航海! - 平戸市 https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/gyosei/kohou/h19/files/05/h19-20-2237101.pdf

- 政務役の墓|HIRADOじかん情報 - 平戸市 https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/culture/bunka/hiradoisan/hi21-1.html

- Hirado City Public Relations - 平戸市 https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/gyosei/kohou/h20/files/07/2008-07.pdf

- 捕鯨文化の記憶と、美しい棚田に出会える島【的山大島】 - 九州旅ネット https://www.welcomekyushu.jp/article/?mode=detail&id=843

- 捕鯨文化が根ざし栄えた、歴史の痕跡を辿る生月の旅 - 平戸観光協会 https://www.hirado-net.com/hiradogaku/recommended/course04/

- 第四章 藩政時代の久万 https://www.kumakogen.jp/uploaded/attachment/9614.pdf

- 松山藩 - データベース『えひめの記憶』|生涯学習情報提供システム https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:2/64/view/8145

- 【木曽衆】 - ADEAC https://adeac.jp/nakatsugawa-city/text-list/d100040/ht010100