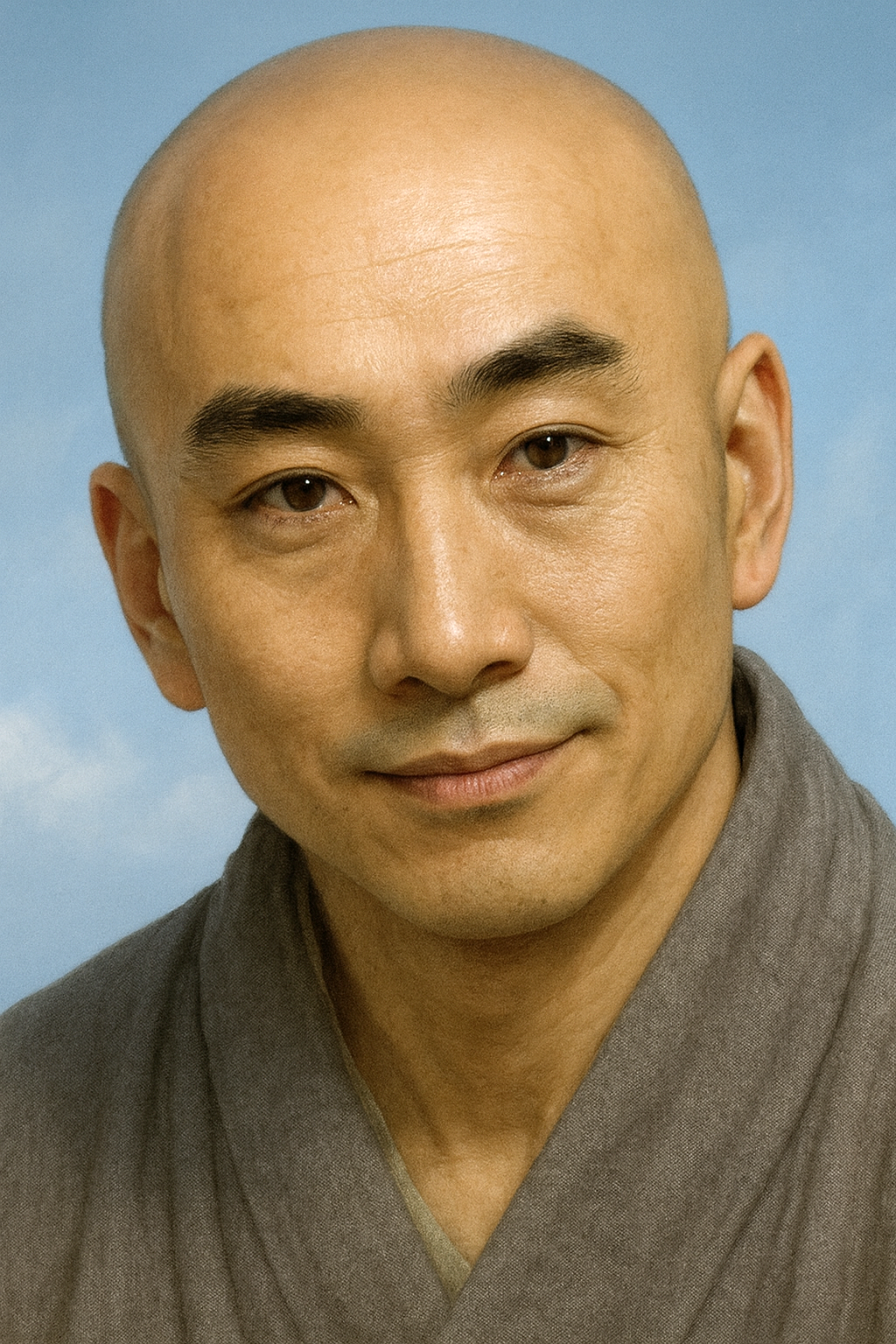

本証寺蓮秀

本証寺蓮秀は史料未確認。三河一向一揆を主導したのは本證寺の空誓。彼は蓮如の血を引くエリート僧で、徳川家康と戦うも敗北し追放される。後に家康に赦免され本證寺を再興した。

戦国三河の動乱を駆け抜けた僧侶 ― 本證寺住職・空誓の生涯

序章:本報告書が対象とする人物について ― 「蓮秀」から「空誓」へ

本報告書は、戦国時代の三河国(現在の愛知県東部)を舞台に、徳川家康の覇業初期における最大の危機の一つ「三河一向一揆」を主導した宗教指導者について、その生涯と歴史的意義を徹底的に解明するものである。

ご依頼の端緒となった「本証寺蓮秀」という人物について、まず重要な事実関係を明確にしたい。調査の結果、三河一向一揆において本證寺(本証寺)を拠点に徳川家康と敵対した中心人物は、「蓮秀」ではなく「 空誓(くうせい) 」という名の僧侶であることが判明している 1 。一方で「蓮秀」は、同時期に京都の興正寺第15世住持を務めた高名な僧侶であり、本證寺との直接的な関係は確認されていない 4 。両者ともに浄土真宗の有力な僧侶であったことから、後世において混同が生じたものと推察される。

したがって、本報告書は、ご依頼の真意が三河一向一揆の中心人物の解明にあると判断し、その人物である 本證寺第10世住職・空誓 に焦点を当て、彼の出自から一揆における役割、その後の波乱に満ちた生涯までを、史料に基づき多角的に詳述する。空誓の生涯を追うことは、単に一個人の伝記に留まらず、戦国時代における宗教と権力の相克、そして若き日の徳川家康が如何にして国家統一の礎を築いていったかを理解する上で、不可欠な視座を提供するものである。

報告書の理解を助けるため、まず空誓の生涯と関連する出来事を年表形式で以下に示す。

【表1:空誓と三河一向一揆 関連年表】

|

西暦(和暦) |

空誓の動向 |

徳川家康の動向 |

本願寺教団の動向 |

|

1545年頃 |

空誓、誕生(推定) |

- |

- |

|

1561年(永禄4年) |

本證寺9世玄海が加賀で戦死。空誓(17歳)、本證寺10世住職に就任 3 。 |

今川氏から独立し、三河統一を開始。 |

法主は第11世・顕如。 |

|

1563年(永禄6年) |

三河一向一揆が勃発。一揆勢の総大将となる 7 。 |

家臣団の半数が離反する最大の危機に直面。 |

- |

|

1564年(永禄7年) |

小川合戦で敗北。和議成立後、家康の約束反故により追放される 3 。 |

一揆を鎮圧。三河国内の一向宗を禁制とする。 |

- |

|

1570年-1580年 |

- |

- |

石山合戦。織田信長と10年にわたり抗争。 |

|

1580年(天正8年) |

潜伏中、石山を退去した教如を援助した記録が残る 3 。 |

- |

顕如と教如が和睦を巡り対立。教団分裂の火種となる。 |

|

1582年(天正10年) |

- |

本能寺の変後、甲斐・信濃を掌握し勢力を拡大。 |

- |

|

1583年(天正11年) |

家康により赦免される。三河へ帰還 3 。 |

三河における一向宗禁制を解除。 |

- |

|

1585年(天正13年) |

本證寺を再興。家康から寺領安堵の黒印状を得る 3 。 |

- |

- |

|

1592年(文禄元年) |

- |

- |

顕如が死去。教如と准如の間で後継者争いが激化。 |

|

1602年(慶長7年) |

- |

家康の寄進により、教如が京都に東本願寺を分立。 |

本願寺が東西に分裂。 |

|

1614年(慶長19年) |

空誓、死去(推定) 8 。 |

大坂冬の陣。豊臣氏を滅亡へと追い込む。 |

- |

第一章:若き指導者の誕生 ― 空誓の出自と本證寺住職就任

戦国乱世の三河に、彗星の如く現れた若き指導者・空誓。彼が門徒から絶大な支持を集め、徳川家康という勃興期の戦国大名と対峙し得た背景には、その特異な出自と就任経緯があった。

高貴なる血脈

空誓の権威の源泉は、彼が浄土真宗中興の祖と仰がれる本願寺第8世法主・蓮如の血を引くことにあった。空誓は蓮如の曾孫にあたり、その血筋は門徒にとって現世における仏の代理人とも言うべき絶対的な意味を持っていた 2 。具体的には、父は蓮如の孫で近江国(現在の滋賀県)堅田・慈敬寺の第4世住職であった実誓(じっせい)、母は公家の名門である権大納言・四条隆永の娘であった 3 。この血統は、空誓が本願寺教団の中でも極めて高貴な、いわば「生まれながらのエリート」であったことを示している。

運命的な住職継承

空誓が歴史の表舞台に登場するのは、永禄4年(1561年)、ひとつの衝撃的な事件がきっかけであった。当時、三河における本願寺教団の三大拠点「三河三か寺」の筆頭格であった本證寺の第9世住職・玄海が、加賀国(現在の石川県南部)で激化していた一向一揆に援軍として参戦し、戦死したのである 1 。

この突然の指導者の死という危機に際し、本願寺中央が後継者として白羽の矢を立てたのが、当時わずか17歳であった空誓であった 3 。彼は玄海の娘婿となり、本證寺第10世住職の座を継承した。さらに、その地位を盤石なものとするため、時の本願寺法主である第11世・顕如(けんにょ)の猶子(ゆうし、法的な親子関係に準ずる養子格)という破格の待遇を受けた 3 。これにより、空誓は単なる一地方寺院の住職ではなく、本願寺宗主から直接的な権威を付与された、教団内でも特別な存在となったのである。

この一連の経緯は、単なる後継者選び以上の、高度な政治的意図を内包していたと考えられる。前任者の玄海が、本願寺中央の指令とは別に、現地の判断で遠国の戦乱に加担し命を落としたという事実は、三河教団の独立性の高さと、中央の統制が完全には及んでいなかった状況を物語っている。本願寺法主・顕如からすれば、地方門徒の過熱した動きは、教団全体の安定を揺るがしかねない危険な兆候であった。

そこで顕如は、蓮如の血を引くという絶対的な権威の象徴であり、かつ自らの猶子として中央との強固なパイプを持つ17歳の空誓を、いわば「パラシュート降下」させる形で送り込んだ。これは、三河の有力門徒を抑え、現地の教団を本願寺中央の直接管理下に置こうとする、中央集権化政策の一環であったと見るのが自然であろう。この文脈を理解すると、後に一揆が勃発した際、空誓が「指導者に祭り上げられたにすぎない」という見解 3 が、より深い説得力を持つ。彼は地元に根を張った土着の指導者ではなく、中央から派遣された若き貴種であった。それゆえに、地元の門徒たちにとっては、自分たちの行動を正当化し、求心力を高めるための「神輿(みこし)」として、これ以上ない格好の存在だったのである。

第二章:三河を揺るがす大乱 ― 一向一揆の勃発と空誓の役割

空誓が本證寺住職に就任してわずか2年後の永禄6年(1563年)、三河国の勢力図を根底から揺るがす大規模な内乱「三河一向一揆」が勃発する。この戦いは、若き日の徳川家康にとって、生涯における三大危機の一つに数えられるほどの激しいものであった 14 。

火種:城郭寺院の権益と徳川家康の野望

一揆の根源を理解するためには、当時の本證寺が有していた特異な性格を把握する必要がある。本證寺は、内堀と外堀という二重の堀と土塁に囲まれた「城郭寺院」であり、宗教施設であると同時に、堅固な軍事要塞でもあった 10 。その寺院の周囲には「寺内町(じないちょう)」が形成され、多くの門徒や商工業者が住み、独自の経済圏と自治組織を形成していた 10 。

この寺院勢力の権勢を支えていたのが、「守護使不入(しゅごしふにゅう)」の特権である。これは、家康の父・松平広忠の代から認められていたもので、領主である松平氏(徳川氏)の役人が寺領内に立ち入って罪人を逮捕したり、年貢を取り立てたりすることを拒否できる、一種の治外法権であった 7 。

一方、桶狭間の戦い(1560年)で今川義元が討たれたことを機に、長年の従属関係から脱した徳川家康は、三河一国を完全に掌握し、独立した戦国大名として立つことを目指していた。彼にとって、領国内に存在する独立国家のような寺院勢力は、自身の支配権を脅かす看過できない存在であり、その特権を剥奪し、一元的な支配体制を確立することは、領国経営における至上命題であった 7 。

一揆勃発の引き金

このような構造的な対立が続く中、永禄6年(1563年)、ついに両者の緊張関係は限界に達する。一揆勃発の直接的な引き金については諸説ある。『三河物語』によれば、西尾城主・酒井正親が、本證寺の寺内町に逃げ込んだ罪人を不入権を無視して捕縛したことが原因とされる(本證寺発端説) 7 。また、『東照宮御実紀』などでは、家康の家臣が上宮寺の寺領から兵糧米を強制的に徴収しようとしたことが原因とされている(上宮寺発端説) 7 。

いずれの説が真実であれ、これらの事件は家康側による不入権の侵害であり、寺院側にとっては生存権を脅かす重大な挑戦と受け取られた。これを機に、本證寺の空誓は、上宮寺、勝鬘寺とともに檄文を回し、三河全土の門徒に蜂起を促したのである 18 。

総大将としての空誓と内乱の様相

若き住職・空誓は、その高貴な血筋と本願寺法主からの後ろ盾を背景に、一揆勢の総大将として推戴された 2 。伝承では、空誓は自ら鎧を身にまとい、鉄棒を振り回して門徒の先頭に立って奮戦したと語られており 3 、単なる象徴ではなく、実際に戦闘の指揮を執った可能性も示唆されている。

この一揆の深刻さは、徳川家臣団が分裂し、内乱の様相を呈した点にある。家康の腹心であったはずの 本多正信 をはじめ、後に徳川十六神将に数えられる 蜂屋貞次 や 渡辺守綱 、そして家康の身代わりとなって討死する 夏目吉信 といった譜代の家臣たちが、主君への忠誠よりも阿弥陀如来への信仰を優先し、次々と一揆方に馳せ参じたのである 20 。主君と信仰の狭間で家臣が苦悩し、同朋が敵味方に分かれて殺し合うという悲惨な状況は、家康に宗教勢力の恐ろしさを骨身に沁みて教えることとなった 15 。

この三河一向一揆は、単なる宗教的な対立や、不入権侵害という個別の事件への反発と捉えるべきではない。それは、三河統一という「近代的な」領国支配を目指す**徳川家康の「世俗国家」 と、治外法権という特権に守られた 本願寺教団の「宗教国家」**という、二つの異なる主権が領内に併存できなくなった結果として生じた、 必然的な主権闘争 であった。家康にとって、領国内の法と秩序を自らの下に一元化することは、戦国大名として生き残るための絶対条件であった。一方、本證寺を中心とする寺院勢力にとって、不入権は信仰の自由と経済的基盤を守る生命線であった。両者の目標は根本的に相容れず、どちらかがもう一方を屈服させるまで衝突は避けられなかったのである。この視点に立てば、一揆のきっかけとなった事件は、あくまでこの構造的対立が表面化する「口実」に過ぎず、後の家康による和議の反故も、単なる裏切り行為ではなく、領国統一という大目標を達成するための、冷徹な政治的決断であったと理解できる。

【表2:三河一向一揆 主要関係者一覧】

|

人物名 |

所属・立場 |

一揆における役割・動向 |

一揆後の処遇 |

|

【一揆方】 |

|

|

|

|

空誓 |

本證寺住職 |

一揆勢の総大将 2 。 |

敗北後、追放。後に赦免され本證寺を再興 3 。 |

|

本多 正信 |

徳川家臣 |

一揆に加担。軍師的な役割を担ったとされる 20 。 |

追放。諸国を流浪した後、大久保忠世の仲介で帰参 22 。 |

|

渡辺 守綱 |

徳川家臣 |

一揆に加担。「槍の半蔵」として知られる猛将 14 。 |

降伏し帰参を許される 22 。 |

|

夏目 吉信 |

徳川家臣 |

一揆に加担。後に家康の身代わりとして戦死 20 。 |

降伏し帰参を許される 22 。 |

|

蜂屋 貞次 |

徳川家臣 |

一揆に加担。後に徳川十六神将の一人 20 。 |

赦免され帰参 22 。 |

|

順正 |

桜井円光寺住職 |

小川合戦で空誓の身代わりとなり自害 25 。 |

戦死。 |

|

【徳川方】 |

|

|

|

|

徳川 家康 |

岡崎城主 |

一揆鎮圧軍の総大将。 |

一揆を鎮圧し、三河統一を大きく前進させる。 |

|

酒井 忠次 |

徳川家臣 |

鎮圧軍の主力武将。徳川四天王筆頭 27 。 |

- |

|

本多 忠勝 |

徳川家臣 |

鎮圧軍の主力武将。徳川四天王の一人。 |

- |

第三章:家康との死闘と敗北 ― 壮絶な身代わり、和議、そして裏切り

永禄6年(1563年)に始まった三河一向一揆は、約半年にわたり三河全土を戦火に巻き込んだ。その戦いの過程は、門徒たちの篤い信仰心と、若き家康の冷徹な政治判断を浮き彫りにするものであった。

小川での激戦と順正の犠牲

戦局の転換点となったのが、永禄7年(1564年)に起きた小川(安城市)での合戦である。この戦いで一揆方は徳川軍に大敗を喫し、敗色は濃厚となった。徳川軍の追撃が総大将・空誓の籠る本證寺に及ぶことは、一揆勢の完全な崩壊を意味した。この絶体絶命の危機に際し、一人の僧侶が身を挺して空誓を救う。桜井円光寺の住職・**順正(じゅんしょう)**である。

『参河門徒兵乱記』などによれば、順正は徳川軍の前に進み出ると、「 本證寺の空誓とは我のことなり 」と大音声で名乗りを上げ、壮絶な自害を遂げたという 24 。総大将を討ち取ったと誤認した徳川軍は追撃の手を緩め、その隙に空誓は無事に難を逃れることができた 28 。この順正の自己犠牲は、門徒たちにとって空誓がいかに守るべき絶対的な象徴であったか、そして彼らの信仰がいかに強固であったかを物語る、悲壮な逸話として今日に伝えられている。

和議の成立と、その脆い約束

順正の犠牲によって一時的に危機を脱したものの、半年に及ぶ戦いで双方ともに疲弊は明らかであった。特に一揆側は、精神的支柱であった土呂の本宗寺を焼かれるなど、消耗が激しかった 29 。ここで一揆方の蜂屋貞次らが仲介に立ち、和議の交渉が開始される 29 。

上和田の浄珠院で行われた交渉において、一揆側は以下の三つの条件を提示した 29 。

- 一揆に参加した武士たちの所領を安堵すること。

- 一揆の指導者(空誓)の命を助けること。

- 寺院の存続と不入権を従来通り認めること。

家康は当初、特に指導者の助命に激怒したが、大久保忠俊ら重臣たちの必死の説得により、最終的にこれらの条件を呑むことを決断した 24 。かくして和議は成立し、三河を二分した内乱は一応の終結を見た。

約束の反故と一向宗の受難

しかし、この和議はあまりにも脆い約束の上に成り立っていた。一揆勢が武装を解除し、参加した家臣たちが帰参するなどして事態が沈静化するや否や、家康は和議の約束を一方的に破棄したのである 9 。

家康は、「寺を元のままに」という和議の条項を、「寺が建つ前の更地(野原)に戻す」と一方的に曲解。本證寺をはじめとする三河国内の一向宗寺院をことごとく破却し、僧侶を領国外へ追放した 7 。そして、三河国内における一向宗(浄土真宗本願寺派)の信仰そのものを禁制とする、極めて厳しい弾圧政策を断行したのである 7 。

この家康の「裏切り」は、一揆を完全に根絶やしにし、三河における自身の支配権を絶対的なものにするための、冷徹な政治的計算に基づいていた。これにより、総大将であった空誓もまた、生まれ育った三河の地を追われ、約20年にも及ぶ長い流浪と雌伏の時を過ごすこととなるのである 3 。

第四章:雌伏の時を経て ― 追放から本證寺再興への道

徳川家康による苛烈な弾圧により、空誓は三河の地を追われた。しかし、彼の物語はここで終わらない。約20年間にわたる潜伏生活は、若き理想主義者であった彼を、したたかな現実主義者へと変貌させた。そして、その変貌こそが、後の本證寺再興と教団の存続を可能にする原動力となった。

約20年間の潜伏生活

本證寺を追われた空誓は、三河国北部の山間地である加茂郡菅田和(すがたわ、現在の豊田市)の岩屋などに身を潜めたと伝えられる 3 。この約20年間の動向は史料に乏しく、多くが謎に包まれている。しかし、この雌伏の期間が、彼に権力との正面衝突の無益さと、現実世界を生き抜くための術を教え込んだことは想像に難くない。天正8年(1580年)には、石山合戦に敗れて紀伊国鷺森へ退去した本願寺の教如(顕如の長男)を、潜伏中の身でありながら援助したことが記録されており 3 、教団との繋がりを保ち続けていたことがうかがえる。

赦免と、したたかな政治工作

転機が訪れたのは、天正11年(1583年)であった。天下統一への道を歩み始めていた家康は、国内の安定を図るため、三河における一向宗の禁制を解除。これにより空誓らも赦免され、三河への帰還が許された 3 。

故郷に戻った空誓は、直ちに大胆な行動に出る。本證寺再興にあたり、仲介役であった家康の家臣・ 本多重次(作左衛門)の書状を改竄 し、家康から正式な許可を得たと偽って、幡豆郡荒川に新たな道場を建立しようとしたのである。この前代未聞の行動に、剛直で知られる本多重次は「俗方(武士の世界)においても珍しいほどの暴挙だ」と激怒し、本願寺に対して空誓の処罰を求める書状を送るほどの騒動となった 3 。この一件は、かつての空誓からは想像もつかない、目的のためには手段を選ばないしたたかさの表れであった。

本證寺の再興と徳川氏への接近

この書状改竄事件に見られるような、常識外れの行動力と交渉術を駆使し、空誓はついに天正13年(1585年)、本證寺の再興を成し遂げ、家康から寺領安堵と諸役免除の特権を回復させることに成功する 3 。

これ以降、空誓の姿勢は大きく変化する。かつて死闘を繰り広げた徳川氏に積極的に接近し、本願寺と徳川氏との間の連絡役を務めるなど、良好な関係を築いていく 3 。特に重要だったのが、本願寺教団の分裂問題への対応である。石山合戦を巡る対立から、本願寺は法主・顕如とその長男・教如の間で深刻な内部対立を抱えていた 31 。家康は、三河一向一揆の苦い経験から巨大宗教勢力の弱体化を狙い、この内紛に介入。反信長・主戦派であった教如を支援し、本願寺の東西分裂を画策した 12 。

この時、空誓は迷わず家康が支援する 教如(後の東本願寺)側 に与した。これは、かつて自分を追放した家康の意向を汲み、その庇護下に入ることで教団の安泰を図るという、極めて高度な政治判断であった。

若き日の空誓が、信仰と血筋の権威を盾に世俗権力と正面から衝突し、結果としてすべてを失ったのに対し、20年の雌伏期間を経て帰還した空誓は、理想を掲げる宗教家から、結果を重視する 現実主義的な政治家 へと見事な変貌を遂げていた。一揆の敗北と追放という経験は、彼に「世俗権力との全面対決は破滅しかもたらさない」という厳しい現実を教えた。本多重次の書状改竄事件は、彼の行動原理が、理想や信義よりも寺院再興という実利を優先するリアリストのそれへと変化したことを象徴している。そして最終的に、自分を追放した家康が支持する教如派に与したことは、この変貌の集大成であった。個人的な怨恨を超え、当代随一の権力者に寄り添うことで自らの教団の存続と発展を図るという、見事なまでの生存戦略の転換。空誓は、戦国乱世を生き抜くための術を、人生で最も手酷い敗北から学び取ったのである。

第五章:人物像の総括と歴史的評価

本證寺住職・空誓の生涯は、単一の言葉で定義することを拒む、複雑で多面的なものであった。彼の人物像と、彼が歴史に与えた影響を総括することは、戦国という時代の本質を理解する上で重要な意味を持つ。

多面的な人物像

空誓の生涯を俯瞰すると、少なくとも四つの異なる顔が浮かび上がってくる。

- 蓮如の血を引く若きカリスマ : 生まれながらにして持つ絶対的な宗教的権威を背景に、17歳で三河教団の頂点に立った貴公子。門徒たちが彼のために命を捧げるほどの求心力の源泉は、この血筋にあった。

- 理想に燃える反逆の指導者 : 若さゆえの純粋な信仰心と情熱から、領主である徳川家康に敢然と立ち向かった反逆のリーダー。伝承に残る、自ら武具をまとって戦う姿は、この時期の彼を象徴している。

- 敗北と雌伏を経験した亡命者 : 一揆の敗北と約20年間の追放生活は、彼から理想を語る余裕を奪い、代わりに権力構造の現実を冷徹に観察する目を養わせた。

- したたかな現実主義の政治家 : 再興のためには手段を選ばず、かつての敵とも手を結ぶ現実的な交渉者。怨恨を超えて家康の意向を汲み、本願寺分裂の際には勝者となる側に与するという彼の行動は、戦国乱世を生き抜くための究極の処世術であった。

これら四つの顔は、一人の人間が経験した劇的な変遷の軌跡であり、戦国という時代がいかに個人の生き方を変容させたかを示す、生きた証左と言える。

徳川家康に与えた影響

空誓が主導した三河一向一揆は、徳川家康のその後の治世に計り知れない影響を及ぼした。譜代の家臣団の半数が敵に回るという悪夢のような経験は、家康に宗教勢力が持つ結束力の恐ろしさと、人心掌握の重要性を骨身に沁みて教えた 15 。この一揆が「家康三大危機」の一つに数えられるのは、単に軍事的な危機であっただけでなく、自身の支配体制の脆弱さを白日の下に晒した、深刻な政治的危機であったからに他ならない 14 。

この苦い経験から、家康は二つの重要な教訓を学んだ。一つは、宗教勢力を武力で完全に根絶することの困難さ。もう一つは、宗教勢力を放置すれば自らの権力を脅かすが、巧みに管理・利用すれば統治の助けにもなり得るということである。後に家康が本願寺の内紛に介入し、寺地を寄進してまで東西分裂を後押ししたのは 12 、巨大宗教勢力を二分して弱体化させることで、二度と自身に刃向かえないようにするという、三河一向一揆の経験に基づいた深謀遠慮であった。この政策は、江戸幕府の宗教統制の基本方針となり、後世にまで大きな影響を残した。

歴史的評価

空誓は、戦国時代という激動の時代において、宗教的権威が世俗権力とどのように対峙し、あるいは妥協し、共存していったかを示す、極めて象徴的な人物として評価できる。彼の前半生は、信仰の理想が現実の政治権力の前にもろくも砕け散る悲劇を体現している。しかし、彼の後半生は、その敗北から学び、現実主義的な戦略家へと自己を変革させることで、自らの教団を再興へと導いた成功譚でもある。

彼の生涯は、理想だけでは生き抜けず、かといって信仰を完全に捨て去るわけでもない、戦国期の宗教指導者が抱えた苦悩と葛藤、そして変遷の過程を鮮やかに映し出している。空誓という一人の僧侶の生き様を通して、我々は戦国乱世の複雑な力学と、そこに生きた人々のしたたかな生命力を垣間見ることができるのである。

結論:空誓という人物が戦国史に残した足跡

本報告書は、三河一向一揆を主導した本證寺住職・空誓の生涯を、その出自から晩年に至るまで詳細に追跡し、その人物像と歴史的意義を分析した。

当初「本証寺蓮秀」として認識されていた人物は、実際には蓮如の血を引く若き僧侶・空誓であった。彼は17歳で三河教団の頂点に立つも、徳川家康の三河統一政策と衝突し、一揆を主導。しかし、家康の巧みな戦略と武力の前に敗北し、約20年間の追放生活を余儀なくされた。この手酷い敗北は、彼を理想に燃える宗教家から、目的のためには手段を選ばない現実主義の政治家へと変貌させた。赦免後、彼は大胆な交渉術で本證寺を再興し、さらにはかつての仇敵である家康の意向を汲んで本願寺の分裂に際して巧みに立ち回ることで、自らの教団の存続と発展を確かなものにした。

結論として、空誓は単なる一揆の指導者という一面的な評価に収まる人物ではない。彼は、敗北を糧に自己を変革させ、宗教家としての矜持と政治家としての現実感覚を両立させながら、戦国から近世へと移行する激動の時代を生き抜いた、稀有な指導者であった。

彼の生涯は、徳川家康の天下取りの過程における重要な一幕を形成した。家康に宗教統制の重要性を教え、後の江戸幕府の政策にまで影響を与えたという点で、その歴史的意義は大きい。同時に、本願寺教団の側から見れば、彼の行動は近世における教団のあり方を方向づける一因ともなった。空誓という人物が戦国史に残した足跡は、宗教と権力が複雑に絡み合った時代のダイナミズムを理解するための、貴重な鍵であり続けるだろう。

引用文献

- 空誓上人 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/kusei-shonin/

- 「三河一向一揆」 - 一筆啓上・作左の会 http://sakuza.g1.xrea.com/3kouenkai/kouen2023/230416%20%E4%BD%9C%E5%B7%A6%E8%AC%9B%E6%BC%94%E4%BC%9A.pdf

- 空誓とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%A9%BA%E8%AA%93

- 蓮秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%93%AE%E7%A7%80

- 【百十八】 「証秀上人」 ~蓮秀上人がのこした遺言 - 本山興正寺 https://www.koshoji.or.jp/shiwa_118.html

- 空誓 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA%E8%AA%93

- 三河一向一揆- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E4%B8%89%E6%B2%B3%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

- 家康と戦った一揆軍のリーダー・空誓上人が辿った生涯|民衆の心をつかむ一向宗徒のカリスマ【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1114407

- 家康の宗教観―三河一向一揆と本願寺への対処、キリスト教禁教 - nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c12002/

- 第3章 本證寺及び周辺の概要 - 安城市 https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/shisetsu/kyoikushisetsu/documents/03-1.pdf

- 本證寺/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/97644/

- 三河一向一揆の中心人物・空誓と徳川家康 - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/sengoku/ikusa/mikawa-ikki-kusei.html

- 【どうする家康】一向一揆で中心的な役割を果たした三河安城の本證寺と住職の空誓は - note https://note.com/hakubutsu/n/n08fdcd47fe61

- 本證寺|ゆかりの地|家康公特設サイト - 安城市観光協会 https://kanko.anjo-tanabata.jp/ieyasu/yukari/spot-02/

- 三河一向一揆- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%B8%89%E6%B2%B3%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

- 史跡 本證寺境内 - 安城市 https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/shisetsu/kyoikushisetsu/maibun-honshojikeidai.html

- 三河の國 本證寺 悟りの花 蓮(はす) |H.Nicky - note https://note.com/h_nicky20244/n/n17fe727b513b

- zh.wikipedia.org https://zh.wikipedia.org/zh-hans/%E4%B8%89%E6%B2%B3%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86#:~:text=%E6%A0%B9%E6%8D%AE'%E4%B8%9C%E7%85%A7%E5%AE%AB%E5%BE%A1,%E8%8F%85%E6%B2%BC%E6%B0%8F%E7%9A%84%E5%9F%8E%E7%A0%A6%E3%80%82

- 空誓とはどんな人?家康を苦しめた三河一向宗のボス【どうする家康】 - ほのぼの日本史 https://hono.jp/sengoku/kusei/

- zh.wikipedia.org https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B2%B3%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86#:~:text=%E9%80%99%E6%AC%A1%E4%BA%82%E4%BA%8B%E7%9A%84%E4%B8%AD%E5%BF%83,%E5%91%88%E7%8F%BE%E5%87%BA%E5%85%A7%E4%BA%82%E7%9A%84%E6%A8%A1%E6%A8%A3%E3%80%82

- 徳川家康と三河一向一揆 /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/97177/

- 三河一向一揆(2/2)家臣団分裂!家康大ピンチ - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/event/680/2/

- 三河一向一揆 https://cms.oklab.ed.jp/el/nanbu/index.cfm/7,240,c,html/240/20190304-162443.pdf

- 三河一向一揆~松平家康(徳川家康) 対 一向宗~ - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/sengoku/ikusa/mikawa-ikki.html

- 木造 順正坐像 |安城市文化財図録Web版 http://www.katch.ne.jp/~anjomuse/bunkazai_zuroku/jyunshou_zazou/index.html

- 順正 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%86%E6%AD%A3

- 徳川四天王と三河家臣団/ホームメイト https://www.touken-collection-nagoya.jp/tokugawaieyasu-aichi-shizuoka/tokusawa-vassals/

- 円光寺|ゆかりの地|家康公特設サイト - 安城市観光協会 https://kanko.anjo-tanabata.jp/ieyasu/yukari/spot-10/

- 【どうする家康 記念連載】第七回 三河一向一揆【後編】一揆の終焉 この危機をどうした!?家康公 https://pokelocal.jp/article.php?article=1178

- 宗徒をまとめたカリスマ性に溢れた僧!一向宗の若きホープ・空誓の生涯を紹介【どうする家康】 | 歴史・文化 - Japaaan - ページ 2 https://mag.japaaan.com/archives/194963/2

- 近世中期西本願寺学僧による東西分派への視点 https://komajo.repo.nii.ac.jp/record/1501/files/%E6%BB%9D%E6%BE%A4%E9%9B%85%E5%8F%B2.pdf

- 教如と顕如の和解をめぐる誓詞について - 本願寺史料研究所 https://shiryoken.hongwanji.or.jp/project/report/pdf/syohou_4.pdf

- 本願寺に東と西があるのはどうしてですか?徳川家康にうまく利用された - 浄土真宗 https://1kara.tulip-k.jp/wakaru/2016111037.html