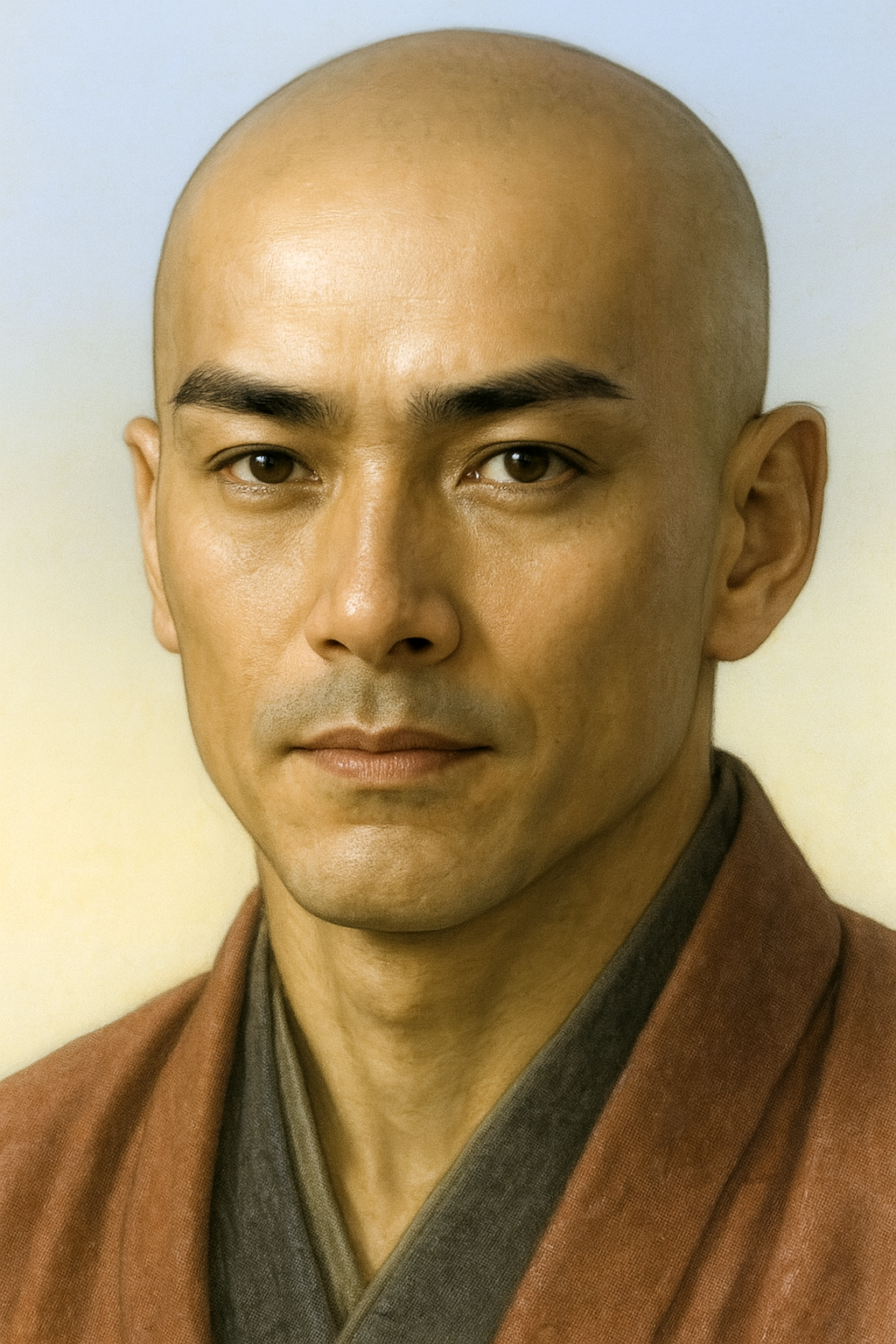

本願寺円如

本願寺円如は蓮如の孫で、教団改革と『五帖御文』編纂で中央集権化を推進。31歳で急逝し、その死が蓮淳の台頭と内紛を招き、本願寺の歴史を大きく変えた。

本願寺円如の生涯と功績:戦国期教団の礎を築いた夭折の改革者

序論:戦国期本願寺の礎を築いた夭折の法嗣

本願寺円如(えんにょ、1491-1521)は、日本の戦国時代における浄土真宗本願寺教団の歴史を語る上で、極めて重要でありながら、その短い生涯ゆえに見過ごされがちな人物である。一般的には、祖父であり「中興の祖」と称される本願寺第八世・蓮如(れんにょ)が遺した膨大な法語(御文)を収集・編纂し、『五帖御文(ごじょうのおふみ)』として大成させた直後、31歳の若さで急逝した悲劇の法嗣として知られている 1 。しかし、この評価は円如の歴史的役割の一側面に過ぎない。

本報告書は、円如が単なる文化的な編纂者ではなく、戦国乱世の荒波の中で巨大宗教勢力・本願寺が組織として存続し、さらなる発展を遂げるための制度的基盤を設計した、卓越した「改革者」であったという実像を徹底的に解明するものである。彼の生涯は、祖父・蓮如のカリスマによって爆発的に拡大した教団を、いかにして永続的な中央集権組織へと転換させるかという、壮大かつ困難な課題への挑戦であった。

本稿では、円如が断行した教団改革、教学の体系化という功績(光)と、彼の突然の死が教団内に権力の空白を生み、結果として激しい内紛の時代を招いた意図せざる結果(影)の両側面を、多角的な視点から深く分析する。円如の31年という短い生涯が、本願寺のその後の方向性をいかに決定づけ、その歴史にどのような光と影を落としたのか。その全貌をここに詳述する。

第一章:血脈と宿命 ― 本願寺法嗣としての誕生

円如の生涯を理解するためには、彼が置かれた特異な環境、すなわち「中興の祖」蓮如が築き上げた巨大教団の後継者一族という立場と、そこに渦巻く複雑な人間関係を解き明かす必要がある。

第一節:本願寺第九世・実如の子として

円如は延徳3年(1491年)、当時、山科(現在の京都市山科区)に壮大な寺内町を形成していた本願寺において、第九世法主・実如(じつにょ)の次男として生を受けた 1 。父・実如は、本願寺を全国的な巨大教団へと飛躍させた第八世・蓮如の第五子であり、母は伊勢氏の娘・蓮祐であった 3 。円如の母は、公家である日野流高倉家の高倉永継の娘・如祐である 5 。

円如が生まれた時代は、祖父・蓮如(1415-1499)がその85年の生涯をかけて畿内、北陸、東海地方へと精力的に布教を行い、浄土真宗の教えを爆発的に広めた直後のことであった 6 。この結果、本願寺は京都東山の一末寺に過ぎなかったかつての姿から、加賀国のように一国を支配するほどの門徒勢力を擁する、一大政治・軍事勢力へと変貌を遂げていた。実如は、この蓮如の偉大な遺産を継承し、教団の組織的な維持と発展という重責を担っていたのである。

第二節:兄の早世と法嗣への道

円如には照如(しょうにょ)という兄がいたが、早くに亡くなった 1 。この兄の早世という予期せぬ出来事により、次男であった円如が本願寺の運命を担うこととなる。彼は12歳の時に得度し、次期法主、すなわち法嗣(ほうし)としての地位に定められた 2 。

この継承の経緯は、円如のその後の人生に決定的な影響を与えた。本来であれば、蓮如の他の子や孫たちと同様に、一門の有力寺院の住持として分家を率いる立場にあったかもしれない彼が、若くして本願寺教団の全ての未来を背負う立場に立たされたのである。このことは、彼が通常の後継者候補以上に早い段階から、父・実如の下で教団運営の最高機密や実務に深く関与し、巨大組織を統治するための政治的・組織的な思考を養う機会を得たことを強く示唆している。彼が後年、父を補佐して断行する大胆な教団改革は、この早期の英才教育と権力中枢での経験に根差していると考えられる。

第三節:婚姻の政治性 ― 叔父・蓮淳との結びつき

円如の法嗣としての立場を盤石にするため、極めて戦略的な婚姻が結ばれた。彼は、自身の叔父(父・実如の弟)にあたる蓮如の六男・蓮淳(れんじゅん)の娘、慶寿院(けいじゅいん、のちの鎮永尼)を妻として迎えたのである 5 。この結婚により、のちに本願寺第十世法主となる証如(しょうにょ、1516-1554)が誕生した 5 。

この婚姻は、単なる血縁の結びつき以上の、高度な政治的意図を含んでいた。蓮淳は、近江の顕証寺や伊勢長島の願証寺などを拠点とし、畿内において強大な勢力を持つ一門きっての実力者であった 9 。祖父・蓮如には27人もの子(男子13人、女子14人)がおり 3 、彼らが各地の有力寺院の住持となることで、本願寺は強固な一門ネットワークを形成していた。しかし、それは同時に、一門内の有力者が法主の権威に挑戦する、内部分裂の潜在的リスクを常に抱えていることを意味した。

法主・実如にとって、最も統制を必要としたのは、中央に近い畿内に強固な地盤を持つ弟・蓮淳の動向であった。法嗣である円如と蓮淳の娘を結婚させることは、蓮淳を本願寺の主流派に固く結びつけ、その強大な力を法主の権威の下に安定させるための、極めて巧みな政略であったといえる。

しかし、この政略は、円如の早逝によって皮肉な結果をもたらすことになる。この婚姻関係があったからこそ、蓮淳は円如の死後、「幼い法主・証如の外祖父」という最強の後見人の地位を手に入れ、教団の実権を掌握する正当性を得ることになるのである 8 。円如の婚姻は、一門の結束を目指すものであると同時に、図らずも後の権力構造の激変を準備する布石ともなったのであった。

表1:本願寺円如を中心とする主要人物関係図

|

世代 |

人物名 |

関係性 |

備考 |

|

第一世代 |

蓮如 |

本願寺第八世法主 |

「中興の祖」。27人の子を儲ける。 |

|

第二世代 |

実如 |

本願寺第九世法主 |

蓮如の五男。 円如の父 。 |

|

|

蓮淳 |

顕証寺・願証寺住持 |

蓮如の六男。実如の弟。 円如の舅(義父) 。 |

|

第三世代 |

円如 |

本報告書の主題 |

実如の次男。本願寺法嗣。 |

|

|

慶寿院 |

円如の妻 |

蓮淳の娘。 |

|

第四世代 |

証如 |

本願寺第十世法主 |

円如と慶寿院の子 。蓮淳の外孫。 |

第二章:教団改革の断行 ― 本願寺中央集権体制の構築

円如の真価は、父・実如を補佐して実行した一連の教団改革にある。これらの改革は、本願寺を属人的なカリスマに依存する共同体から、法主を頂点とする永続的な官僚的組織へと変革させることを目的としていた。

第一節:高齢の父を支える実質的統治者

永正年間(1504-1521)の後半、父・実如は高齢となり、教団運営の第一線からは徐々に退いていたと考えられる。その中で、法嗣である円如が父に代わって教団の実務を遂行したと記録されている 2 。この時期に行われた重要な教団改革は、形式上は法主・実如の名の下で行われたものではあるが、その立案と実行を主導したのは実質的には円如であったと見なすのが妥当である。

この統治形態は、単に次期法主として経験を積む「皇太子」のような立場ではなく、実質的な最高執行責任者、すなわち「摂政」に近い役割を円如が担っていたことを示している。絶対的な権威の象徴として実如が君臨し、その権威を背景に円如が具体的な政策を立案・実行するという、巧みな分担統治体制が敷かれていた。これにより、円如は30歳前後の若さでありながら、巨大教団の頂点で辣腕を振るうことが可能となったのである。

第二節:制度改革の分析 ― 「一門一家制」と「三か条の戒め」

円如が主導した改革は、主に二つの大きな柱から構成されていた。これらは、本願寺の権力構造と門徒の行動規範を根本から再定義するものであった 2 。

第一に、「一門一家制(いちもんいっけせい)」の制定である 2 。これは、蓮如の子や孫たちが各地で形成していた本願寺の一族寺院を、明確な序列の下に再編成するものであった。すなわち、法主の嫡男筋を「一門衆(いちもんしゅう)」、次男以下の傍系を「一家衆(いっけしゅう)」として厳格に区別し、法主を絶対的な頂点とするヒエラルキーを制度として確立した 2 。この制度により、これまで各地の一門寺院がある程度の自律性をもって行っていた末寺の設置や廃止といった権限は、すべて本願寺法主の裁可を必要とするよう一元化された 11 。

第二に、「三か条の戒め」の発布である 2 。これは特に、強大な軍事力を背景にしばしば武装蜂起(一向一揆)を起こし、本願寺中央の統制が及びにくかった北陸門徒を対象としたものであった。この戒めは、守護への年貢納入を命じ、国主の命令に従うこと、そして本願寺の許可なき一揆の禁止などを盛り込んでおり、門徒の行動を教団中央の統制下に置こうとする強い意志の表れであった。

これらの改革が持つ本質的な意味は、本願寺の統治原理を「カリスマ支配」から「システム支配」へと転換させることにあった。祖父・蓮如の時代の教団拡大は、蓮如個人の絶大なカリスマと人心掌握術に大きく依存していた。これは極めて強力な統治方法であったが、属人的であり、指導者の死と共に失われかねない脆さを持っていた。蓮如という巨大なカリスマを失った後、巨大化し、かつ各地で半ば自律的な勢力(一門寺院や門徒集団)を内包する教団を、いかにして永続的な組織として維持するか。これが円如に課せられた最大の課題であった。

彼の出した答えは、個人の資質に頼るのではなく、誰もが従わなければならない「制度(システム)」によって教団を統治する道であった。「一門一家制」は人的な階層構造を、「三か条の戒め」は行動規範を、それぞれ法主の権威の下に法制化したものである。これは、本願寺が戦国大名と伍して生き抜くための、近代的ともいえる組織化への決定的な第一歩だったのである。

第三章:『五帖御文』の編纂 ― 蓮如教学の継承と体系化

円如の最も広く知られる業績が、『五帖御文』の編纂である。しかし、この事業は単なる文化的な功績に留まらない。それは、第二章で詳述した組織改革と密接に連動した、本願寺の支配体制を思想・教学の面から完成させるための、高度に戦略的なプロジェクトであった。

第一節:編纂の動機とプロセス

祖父・蓮如は、その布教活動において、仮名文字を用いた平易な手紙形式の法語、すなわち「御文(おふみ)」を多用した 13 。これらの御文は全国の門徒に送られ、その数は二百数十通にも及んだとされている 3 。円如は、これらの散在する貴重な文書を、全国各地の門徒や寺院を巡って収集するという、壮大な事業に着手した 16 。

そして彼は、集めた膨大な御文の中から80通を厳選し、五つの帖(巻物)からなる一冊の書物に編集した 1 。この編纂作業には明確な方針があった。第一帖から第四帖までは、執筆された日付が判明しているものを年代順に配列し、第五帖には日付が不明なものをまとめたのである 15 。この歴史的な編纂作業を終えたまさにその日、彼は急逝したと伝えられている 1 。

この編纂事業の真の狙いは、教学の「標準化」による中央集権体制の補完にあった。蓮如の教えが各地に散在する手紙の断片としてしか存在しない状況は、地域ごとに教義の解釈が異なったり、本願寺の意図しない異端(異義)が発生したりする深刻なリスクを孕んでいた 18 。円如は、二百数十通の中から「80通を選ぶ」という行為を通じて、何が本願寺の正統な教えであるかを定義する、絶大な権限を行使した。選ばれなかった百数十通の御文(これらは後に『帖外御文』などと呼ばれる)は、この時点で事実上、二次的な位置づけとなったのである。

こうして編纂された『五帖御文』は、「宗門信条の基本」としての絶対的な権威を与えられた 2 。これにより、本願寺法主は、単に組織の頂点に立つ統治者であるだけでなく、教義の唯一の正統な解釈者としての地位をも確立した。組織の支配と教学の支配は、円如の壮大な構想において、不可分一体のものだったのである。

第二節:『五帖御文』の歴史的価値と影響

円如によって体系化された『五帖御文』は、その後の本願寺の発展に計り知れない影響を与えた。蓮如の御文は、難解な仏教用語を避け、平易な仮名言葉で書かれていたため、識字率がまだ低かった当時の庶民にも、親鸞の教えの核心を直接的に伝える上で絶大な効果を発揮した 13 。円如によるこの体系的な編纂と、彼の死後、第十世法主となった子・証如の時代に行われた出版・下付(門徒に与えること)を通じて、この効果はさらに増幅され、本願寺が全国的な教団へと飛躍する上で決定的な役割を果たした 19 。

なお、当初は一貫して「御文」と呼ばれていたこの法語集は、後年、本願寺が東西に分裂した後、宗派によって呼称が異なるようになる。現在、浄土真宗本願寺派(西本願寺)では「御文章(ごぶんしょう)」、真宗大谷派(東本願寺)では「御文(おふみ)」、真宗興正派では「御勧章(ごかんしょう)」と呼ばれている 15 。この事実は、『五帖御文』が各派の教義の根幹として、いかに重要視され続けているかを物語っている。

第四章:突然の死と教団の激震

円如が築き上げた改革の成果は、彼自身の早すぎる死によって、思わぬ方向へと捻じ曲げられていく。彼の死が引き起こした権力の空白は、義父・蓮淳の台頭を招き、本願寺を未曾有の内紛の時代へと導いた。

第一節:改革者の早すぎる死

永正18年(1521年)8月20日、円如は31歳という若さで急逝した 1 。その死は、『五帖御文』の編纂を終えたその日の正午であったという劇的な逸話と共に伝えられている 1 。死因に関する詳細な記録は残されていないが、その突然の死は、完成を見ようとしていた彼の改革事業を道半ばで断絶させ、本願寺教団に計り知れない衝撃と混乱をもたらした。

第二節:権力の空白と蓮淳の台頭

円如の死からわずか4年後の大永5年(1525年)、父・実如も68歳でこの世を去る 4 。法主の座を継いだのは、円如の遺児である証如であったが、時にわずか10歳の少年であった 8 。この幼い法主の後見人として、教団の全権を掌握したのが、証如の外祖父であり、円如の舅でもあった蓮淳であった 8 。記録によれば、実如は死に際し、蓮淳に証如の養護と後見を託したとされている 9 。これにより蓮淳は、教団内で絶対的な権力を手中に収めることになった。

ここに、歴史の痛烈な皮肉が浮かび上がる。円如の死は、彼の意図とは全く逆の結果を生んだのである。円如が心血を注いで築き上げた「法主を頂点とする中央集権体制」は、卓越した統治能力と正統性を兼ね備えた彼自身が、その頂点に立って運用することを前提としていた。しかし、彼の死により、この強固なシステムは10歳の子供に継承された。その結果、後見人である蓮淳は、円如が強化した「法主の絶対的な権威」という名の絶大な権力を、自らの意のままに行使できるようになったのである 11 。円如が法主の権威を高めれば高めるほど、その権威を代行する蓮淳の権力もまた強大になるという、危険な権力構造が生まれてしまった。円如が教団の安定のために築いたシステムが、蓮淳の独裁を可能にするための格好の道具となったのである。

第三節:円如の死がもたらした波紋 ― 「大小一揆」への道

強大な権力を握った蓮淳は、円如が目指したであろう教団内の融和や安定とは全く異なる道を歩んだ。彼は、法主・証如の名の下に、自らの権力基盤を固めるため、強権的な手法で反対派の粛清に乗り出す 9 。特に、加賀国において国主同然の権限を認められていた蓮如の子ら、すなわち蓮綱(円如の大叔父)や蓮悟(同)、そしてその子弟たちとの対立は先鋭化していった。

この対立は、享禄4年(1531年)、ついに「大小一揆(だいしょういっき)」と呼ばれる大規模な内紛へと発展する 11 。これは、蓮淳の意を受けた超勝寺・本覚寺側(大一揆)と、それに反発した加賀の伝統的有力寺院である賀州三ヶ寺側(小一揆)との、本願寺一門同士が血で血を洗う凄惨な戦いであった。この内乱の結果、蓮綱は幽閉されて死去、その子・蓮慶は処刑され、蓮悟らは加賀を追放されるなど、蓮如以来の有力な一門の多くが粛清された 11 。

ここで、「もし円如が生きていたら」という歴史の仮説を立てることは、彼の死が持つ意味を理解する上で極めて有益である。もし円如が長命を保ち、父・実如の跡を継いで第十世法主となっていた場合、本願寺の歴史は大きく異なっていた可能性が極めて高い。彼は誰もが認める正統な後継者であり、蓮淳のように自らの権力を誇示するために、一門の重鎮たちを強引に粛清する必要はなかった。また、彼の改革者として示した卓越した政治的手腕から見て、武力衝突という最悪の事態を避け、より高度な政治的手法で一門内の対立を調停・管理したであろう。

このことから、「大小一揆」という悲劇は、単に蓮淳という一個人の野心だけが原因なのではなく、「円如の死」という偶然によって生じた権力の歪な構造そのものが引き起こした必然であったと言える。円如の死は、一個人の死に留まらず、本願寺を十数年にわたる内乱の時代へと導き、さらにはその後の山科本願寺の焼失(天文の法華の乱)へと至る、決定的な転換点となったのである。

結論:円如が遺した光と影

本願寺円如は、歴代法主の代には数えられていない。しかし、その功績は歴代法主に匹敵、あるいはそれ以上のものがあったと評価すべきである。彼の31年の生涯は、戦国期本願寺の歴史に、鮮烈な光と深い影を同時に落としている。

円如が遺した「光」は、彼が本願寺の「グランドデザイナー」として成し遂げた偉大な功績である。彼が断行した「一門一家制」による組織改革と、『五帖御文』編纂による教学の体系化は、祖父・蓮如のカリスマによって拡大した本願寺を、戦国乱世の荒波を乗り越えるための強固な中央集権「組織」へと変革する上で、決定的な役割を果たした。彼がいなければ、本願寺は内部分裂や外部勢力の攻撃によって、その後の織田信長との十年戦争(石山合戦)を戦い抜く前に瓦解していた可能性すらある。

一方で、彼が遺した「影」は、歴史の非情な皮肉を象徴している。彼の最大の功績である中央集権システムは、彼の早すぎる死によって、義父・蓮淳による権力掌握と教団内粛清の道具として利用されるという、全く意図せざる結果を招いた。彼の死がなければ、一門同士の血で血を洗う内紛や、教団の拠点を失う山科本願寺の焼失といった悲劇も避けられたかもしれない。

総括すれば、本願寺円如の生涯は、一人の傑出した改革者の壮大なビジョンと、その志が一個人の死という偶然によっていかに脆く崩れ去り、歴史を意図せぬ方向へと導いてしまうかを示す、痛烈な実例である。彼は、本願寺の歴史における最も重要な転換点に立ち、その後の発展の礎を築くと同時に、その死によって深刻な混乱の種を蒔いた。その功績と悲劇の両面を正当に評価することなくして、戦国時代の本願寺の実像を正確に理解することは不可能である。円如は、夭折した改革者として、日本宗教史の中に永遠に記憶されるべき人物である。

引用文献

- 円如(えんにょ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%86%86%E5%A6%82-1059390

- 円如 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%86%E5%A6%82

- 蓮如 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%93%AE%E5%A6%82

- 実如 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9F%E5%A6%82

- 円如 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/map/%E5%86%86%E5%A6%82

- 蓮如さんの生涯 -ご生涯と伝説- 御生誕600年記念 - 本願寺文化興隆財団 https://www.honganjifoundation.org/rennyosankaruta/about.html

- 「蓮如上人のご生涯①」真宗大谷派 淵埋山 出口御坊 光善寺 大阪府枚方市出口 https://www.kouzenzi.org/rennyosyounin/index.html

- (本願寺)証如 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/HonganjiSyounyo.html

- 蓮淳 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%93%AE%E6%B7%B3

- 本願寺証如 Honganji Shonyo - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/honganji-shonyo

- 享禄・天文の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AB%E7%A6%84%E3%83%BB%E5%A4%A9%E6%96%87%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 実如の教団改革とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%9F%E5%A6%82%E3%81%AE%E6%95%99%E5%9B%A3%E6%94%B9%E9%9D%A9

- 五帖御文 - ( - ごじょうおふみ - 了願寺 http://ryoganji.jp/houwa247.html

- 白骨の御文とは | はじめてのお葬式ガイド - いい葬儀 https://www.e-sogi.com/guide/14510/

- 御文 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E6%96%87

- 蓮如上人の『御文章』 - 浄土真宗の住職、門徒総代 https://buddhism.jimdofree.com/%E6%B5%84%E5%9C%9F%E7%9C%9F%E5%AE%97%EF%BD%91-%EF%BD%81/%E6%B5%84%E5%9C%9F%E7%9C%9F%E5%AE%97%E3%81%AE%E5%8B%A4%E8%A1%8C/%E8%93%AE%E5%A6%82%E4%B8%8A%E4%BA%BA%E3%81%AE-%E5%BE%A1%E6%96%87%E7%AB%A0/

- 蓮如上人と親鸞聖人の関係 - 浄土真宗 https://1kara.tulip-k.jp/rennyo/201104320.html

- 御文(オフミ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%BE%A1%E6%96%87-41123

- 紙本墨書 五帖御文 - 安城市 http://www.katch.ne.jp/~anjomuse/bunkazai_zuroku/gojyou_ofumi_shounyo/index.html

- 紙本木版五帖御文 - 鯖江市 https://www.city.sabae.fukui.jp/kosodate_kyoiku/manabenoyakata/bunkazai/sabae_bunkazai/tenseki/67-city.html

- カードリスト/本願寺/本038願証寺蓮淳 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/1305.html

- 武家家伝_本願寺一門系図 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/hongan_k2.html