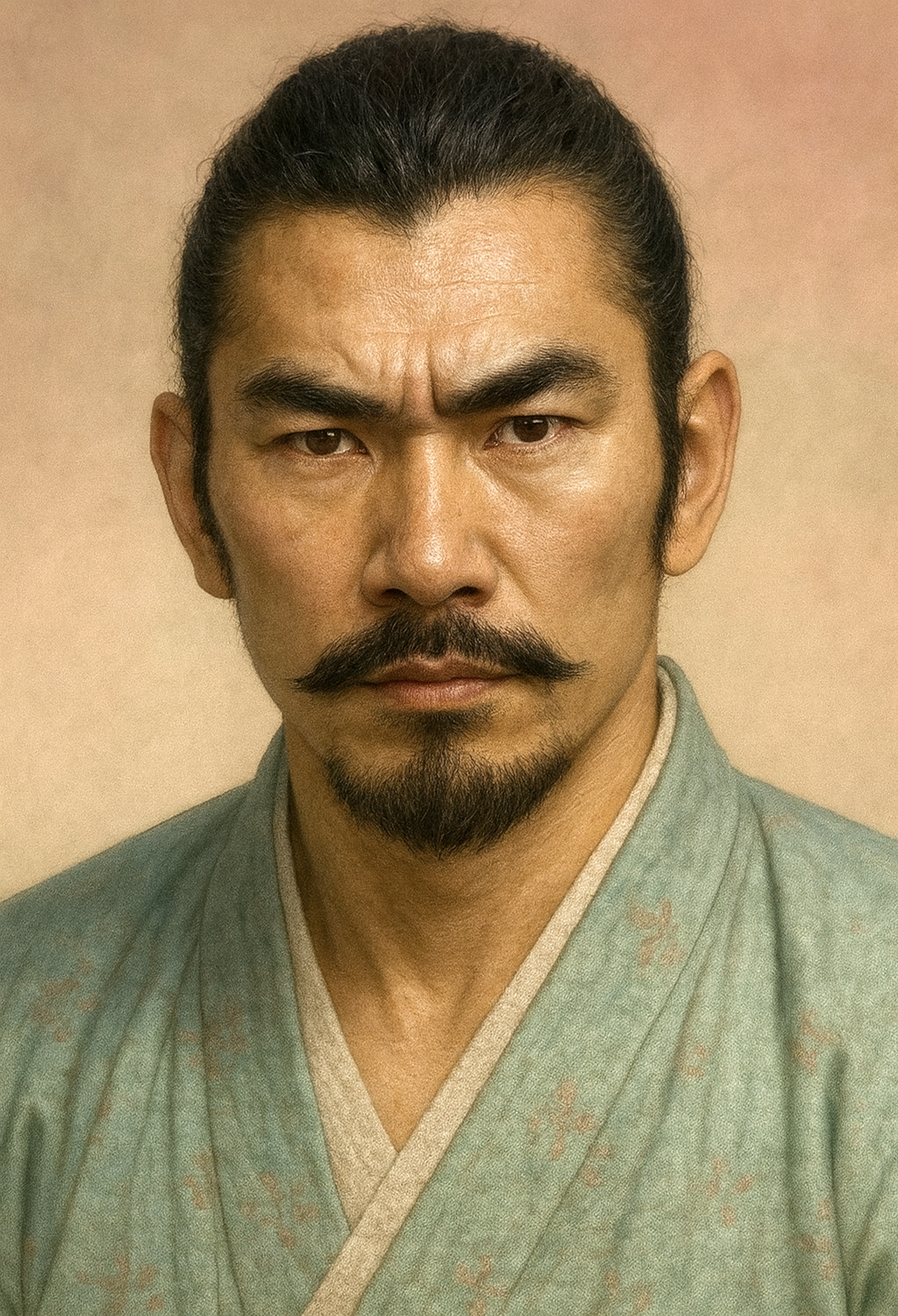

杉弘依

杉弘依は大内氏の奉行人として政弘・義興二代に仕え、豊前国で軍事監督や軍功注進を担った。彼の活動は、大内氏の統治システムが高度な官僚機構に支えられ、戦国大名の「中間管理職」の重要性を示す。

大内氏の「腕」として生きた男 ― 奉行人・杉弘依の実像

序論

戦国時代の歴史を紐解くとき、我々の視線はしばしば、織田信長や武田信玄といった天下に名を轟かせた大名や、その下で華々しい武功を挙げた武将たちに注がれる。しかし、巨大な領国を維持し、その権力を隅々まで浸透させるためには、彼ら英雄の個人的な才覚だけでは不十分であった。その権力構造を実務レベルで支え、主君の意思を具体的な政策として執行する「奉行人(ぶぎょうにん)」と呼ばれる官僚層の存在が不可欠だったのである。彼らの地道な活動なくして、戦国大名の統治は成り立たなかったと言っても過言ではない。

本報告書が主題とするのは、室町時代後期から戦国時代にかけて、西国に一大勢力を築いた大内氏の奉行人、杉弘依(すぎ ひろより)である。杉弘依は、大内氏の最盛期を現出した大内政弘・義興の二代にわたって奉行人として仕え、主君の「手足」となって働き続けた人物である。特に彼の活動が顕著に見られるのは、大内氏の九州支配における戦略的要衝、豊前国であった。彼の活動を丹念に追跡することは、単に一人の無名な官僚の生涯を明らかにするに留まらない。それは、大内氏という巨大権力が、いかにして最前線の領国を統治し、在地武士たちを掌握していったのか、その統治システムの具体的な実態を解明する鍵となる。

弘依のような奉行人の生涯を辿る作業は、史料的な制約と常に向き合うことを意味する。彼らに関する記録は、大名自身の事績のように体系的に編纂されることは稀であり、多くは所領安堵の奉書や軍功を証明する軍忠状といった、断片的かつ実務的な古文書の中にその名が残されているに過ぎない。したがって、本報告書では、これらの散逸した史料の断片を丁寧に繋ぎ合わせ、その文書が作成された歴史的背景や文脈を深く読み解くことで、杉弘依という一人の官僚武将の人物像を立体的に再構築し、彼が生きた時代の権力構造の本質に迫ることを目的とする。

第一章:杉氏の出自と弘依の登場 ― 名門武家としての背景

杉弘依の活動を理解する上で、まず彼が属した「杉氏」という一族の性格を把握することが不可欠である。彼は決して一代で成り上がった実務官僚ではなく、大内氏の支配体制において重要な位置を占める、名門武家の一員であった。

1-1. 周防の有力国人・杉氏の系譜

杉氏は、一般に誤解されがちであるが、主家である大内氏の庶流ではない。その起源は古く、鎌倉時代には既に周防国に根を張っていた有力な国人領主であった。大内氏が周防国の守護として勢力を確立していく過程で、杉氏はその支配下に組み込まれていったが、単なる被官ではなく、重臣として極めて重要な地位を与えられ続けた。これは、杉氏が在地に有する強固な基盤と、一族が培ってきた武門としての名声が大内氏にとって不可欠であったことを物語っている。

さらに、杉氏は単一の家系ではなく、惣領家を中心に数多くの分家を擁する一大氏族であった。これらの分家は、大内氏の広大な領国支配の各方面で、極めて重要な役割を担った。例えば、大内氏の九州支配の拠点であった豊前国では、杉氏の一族が守護代の職を世襲的に務めている。また、安芸国においても同様に守護代を輩出するなど、杉一族は大内氏の統治機構に深く食い込み、その領国経営を支えるパートナーとも言うべき存在であった。

このような背景を考慮すると、杉弘依という人物の立ち位置がより明確になる。彼が奉行人として発揮した権威は、単に主君からの信任のみに由来するものではない。彼の背後には、周防の旧来の名族であり、大内氏の領国支配の要職を担う「杉一族」という強力なブランドと人的ネットワークが存在した。彼のキャリアは、個人の実務能力に加え、この強固な一族の背景によって支えられていたと考えるのが妥当である。これは、大内氏の家臣団統制が、純粋な実力主義だけでなく、伝統的な家格や門閥といった秩序を巧みに利用した、複合的な構造を持っていたことを示す好例と言えよう。

1-2. 弘依の登場とその官途名「木工助」

杉弘依の直接の出自、すなわち彼が杉一族のどの系統に連なる人物であったかを具体的に示す史料は、現在のところ確認されていない。しかし、彼の活動が史料上に現れる時期から、そのキャリアの出発点はある程度推測することができる。彼が奉行人として名を連ねる最初の確実な史料は文明18年(1486年)のものであり、これは応仁・文明の乱(1467-1477)という未曾有の大乱を戦い抜いた大内政弘が、山口に帰還して領国支配の再建に乗り出した時期と重なる。弘依は、この大内氏の再興期に、有能な実務官僚として登用され、そのキャリアを歩み始めたと考えられる。

彼が称した官途名「木工助(もくのすけ)」も、彼の地位を考察する上で重要な手がかりとなる。木工助とは、本来は朝廷の官制における木工寮(宮殿の造営などを司る役所)の次官を指す。戦国期においては、大内氏のような有力守護大名が、幕府や朝廷への貢献と引き換えに、その家臣にこうした中央の官職名を授けることを許されるケースがあった。これは一種の名誉称号であり、これを名乗ることができたという事実は、弘依が大内家臣団の中である程度の格式を持つ、認知された存在であったことを証明している。

第二章:大内政弘期における活動 ― 奉行としてのキャリアの黎明

杉弘依のキャリアは、応仁の乱後の混乱を収拾し、大内氏の勢力を飛躍的に拡大させた名君・大内政弘の時代に始まった。この時期の活動は、彼が奉行人としていかにしてその地位を確立していったかを示す重要な段階である。

2-1. 政弘期の奉行制度

応仁の乱において西軍の主力として10年以上にわたり在京し、帰国後も九州での少弐氏との戦いをはじめ、領国経営の再建と拡大に邁進した大内政弘にとって、効率的な統治システムの構築は喫緊の課題であった。広大化・複雑化する領国を、大名個人の判断のみで統治することは不可能である。そこで政弘は、自身の手足となって働く有能な奉行人集団を組織し、彼らに大幅な権限を委譲することで、迅速な意思決定と政策の実行を図った。この奉行人制度の充実は、政弘期の安定した領国経営を支える屋台骨であった。

杉弘依は、まさにこの政弘が整備した奉行人集団の一員として、そのキャリアを開始した。後述する文明18年(1486年)の史料は、彼がこの時期には既に、主君の命令を奉じて文書を発給する「奉者(ほうじゃ)」としての役割を担っていたことを明確に示している。

2-2. 初期活動の具体例

弘依の初期の活動を具体的に示す史料として、文明18年(1486年)3月2日付の「大内政弘奉書」が挙げられる。この一通の古文書は、若き日の弘依の役割と立ち位置を雄弁に物語っている。

この奉書は、大内政弘が石見国の国人である益田宗兼に対し、その所領の領有を保証(安堵)する内容のものである。注目すべきは、その奉書の末尾に「奉 仁保兵部丞弘名」「杉木工助弘依」と、二人の奉行人の名が連署されている点である。これは、政弘の意思決定が、仁保弘名と杉弘依という二人の奉行人を通じて益田氏に伝達され、その内容が彼らによって公式に保証されたことを意味する。弘依は、主君の重要な決定を執行する、信頼された立場にあったことがわかる。

この史料から、さらに二つの重要な点が読み取れる。第一に、弘依が「石見国」の案件を処理しているという事実である。彼の後年の活動は豊前国に集中することから、彼は当初から特定の地域担当官であったわけではない可能性が高い。むしろ、大内氏の拠点である山口の中央政庁に籍を置き、領国全般にわたる様々な案件を処理する、いわばジェネラリスト(総合職)的な奉行として経験を積んでいたと推察される。これは、大内氏が奉行人を育成するにあたり、まず領国統治の全体像を把握させた上で、後に特定の専門領域や重要拠点へと派遣するという、計画的な人材育成・配置戦略を持っていた可能性を示唆している。

第二に、仁保弘名という他の有力奉行人との連署である。仁保氏もまた、杉氏と並ぶ大内氏の重臣一族であり、弘名は政弘・義興期を代表する奉行人であった。重要な所領安堵の奉書が、単独ではなく複数の奉行人による連署で発給されていることは、当時の奉行制度が、一人の奉行の独断を防ぎ、相互に内容をチェックし合う機能を備えていたことを物語っている。弘依のキャリアは、このような高度に組織化された官僚システムの中で始まったのである。

第三章:大内義興期における豊前での活躍 ― 最前線統治の担い手

明応4年(1495年)、大内政弘が没し、嫡男の義興が家督を継承すると、杉弘依のキャリアは大きな転機を迎える。父の政策を継承し、中央政界への進出と九州へのさらなる勢力拡大を目指した義興の下で、弘依は、大内氏の九州支配の最前線である豊前国へとその主たる活動の場を移すことになる。

3-1. 主君交代と豊前への派遣

大内義興は、戦国時代屈指の英主として知られる。彼は、管領・細川政元によって京を追われた前将軍・足利義稙を保護し、永正5年(1508年)には義稙を奉じて上洛。以後10年以上にわたって在京し、幕政を主導した。この中央での活動と並行して、義興は九州における支配権の確立にも注力した。

その九州戦略において、最も重要な意味を持ったのが豊前国であった。豊前は、本州と九州を結ぶ関門海峡に面し、大内氏にとって九州へ兵を進めるための橋頭保である。同時に、九州北部の覇権を争う宿敵・大友氏との勢力圏が直接的に衝突する最前線でもあった。この戦略的要衝を安定的に支配し、在地武士たちを確実に大内氏の戦力として動員することは、義興の天下戦略の成否を左右するほどの重要課題であった。

義興がこの豊前の統治担当者として、政弘期から奉行としての経験を積んできた杉弘依を派遣したことは、極めて合理的な人事であったと考えられる。中央政庁での経験を持つ弘依は、大内氏の統治方針を深く理解しており、それを現地の特殊な事情に合わせて適用する能力が期待された。彼の豊前への派遣は、義興の九州戦略が本格化したことの現れであった。

3-2. 軍事行動の監視と軍功の注進

豊前国に派遣された杉弘依が担った最も重要な任務は、現地の国人や地侍といった、大内氏配下の武士(史料上では「一所衆」「被官」などと呼ばれる)の軍事行動を監督し、その功績を主君・義興に報告(「注進」)することであった。この「軍功の注進」こそ、戦国大名の支配システムを支える根幹であった。

この具体的な活動を示す格好の事例が、永正5年(1508年)11月25日付で弘依自身が作成した「杉弘依軍忠状」である。この文書は、豊前の被官であった麻生家信が、大友方と見られる敵と戦って挙げた軍功を、弘依が証明し、山口にいる留守居の奉行衆に報告したものである。

この軍忠状が作成された当時、主君の義興は上洛中であり、領国は重臣たちによる留守居体制で守られていた。主君不在の状況は、しばしば領国の動揺を招く。特に、大友氏との緊張関係にあった豊前では、いつ軍事衝突が起きてもおかしくない情勢であった。この文書は、麻生家信が同年11月17日に、大友方の拠点であった岩石城(現在の福岡県田川郡香春町)周辺で敵と交戦し、敵の首級を一つ挙げたことなどを具体的に記録している。

ここでの杉弘依の役割は、単なる記録係ではない。彼は、麻生家信から提出された軍功の報告(軍忠状)が事実に違いないことを、現地で確認・調査し、その内容を保証した上で、自身の署名(花押)を加えて、山口の中央政庁(この場合は問田弘胤らの留守居奉行衆)に正式な報告書として提出している。この弘依による「注進」という手続きを経なければ、麻生家信の「奉公(軍功)」は公式には認められない。そして、公式な軍功として認められなければ、それに対する「御恩(恩賞)」、すなわち新たな所領の給付や既存所領の安堵といった見返りも与えられないのである。

つまり、杉弘依は、大内氏の軍事動員システムの根幹をなす「奉公と御恩」という関係性の、まさに結節点に立っていた。彼の報告一つが、最前線で命を懸けて戦う武士たちの運命を左右する。彼は、現代の組織における、現地部隊に帯同する人事査定官や監察官に相当する、極めて高度で重要な役割を担っていたのである。

3-3. 在地領主との関係構築

杉弘依の活動は、機械的な監督と報告に終始するものではなかったはずである。軍忠状の存在そのものが、彼が麻生氏のような現地の有力な武士たちと、日常的に密接なコミュニケーションを維持していたことの証左である。

在地武士たちにとって、弘依は主君・大内氏の権威を体現する存在であった。彼らは自らの武功を弘依に認めてもらうことで、家の存続と発展を図ろうとする。そのためには、弘依との良好な関係構築が不可欠であった。一方で弘依も、彼らの働きを公正に評価し、その功績を正しく中央へ伝えることで、在地武士からの信頼を勝ち取り、大内氏への求心力を高める必要があった。彼の判断の公平性と正確さが、豊前における大内氏の支配の安定性を直接的に左右した。時には在地領主からの個人的な陳情や、功績を過大に報告させようとする圧力にも、巧みに対処しなければならなかったであろう。弘依の活動は、高度な政治的手腕と人間関係のバランス感覚を要求される、困難な任務であったと想像される。

第四章:杉弘依の権限と役割 ― 大内氏奉行制度の実態

杉弘依の具体的な活動を通して、大内氏の奉行制度が持つ特徴、そしてその中で一人の奉行人が担った権限と役割の実態をさらに深く掘り下げていく。彼の姿は、戦国大名の権力が、いかにしてシステムとして機能していたかを明らかにする。

4-1. 奉行人の権限と限界

杉弘依が関与した文書、すなわち大内政弘の奉書や彼自身の軍忠状などを分析すると、一介の奉行人が持ち得た権限の大きさが窺える。彼は、主君の代理として国人の所領を安堵する奉書に署名し、最前線における配下武将の軍功を公式に認定する権限を持っていた。これらは、彼が主君から絶大な信任を得ていたことの紛れもない証拠である。彼の署名一つで、人々の知行や家の運命が左右されることもあった。

しかし、その権限には明確な限界も存在した。彼の権威は、あくまで主君である大内氏の権威に依拠するものであり、彼自身が最終的な意思決定権者であったわけではない。彼が発給する文書は、すべて主君の決定を執行し、その内容を保証するためのものであった。この「代理性」と「執行性」こそが、奉行人の本質である。彼らは自らが権力者なのではなく、権力システムを円滑に動かすための重要な歯車であった。この主君への絶対的な従属性と、それゆえに与えられる大きな執行権限という二面性が、大内氏奉行人の特徴であった。

4-2. 奉行人ネットワーク

杉弘依の活動は、決して孤立したものではなかった。彼のキャリアを通じて、他の奉行人との連携が随所に見られる。政弘期の石見国案件では仁保弘名と連署し、義興期の豊前での軍忠状は問田弘胤らが率いる留守居の奉行衆という合議体へと宛てられている。

これらの事実は、大内氏の統治機構が、個々の奉行人の能力に依存するだけでなく、複数の奉行人が相互に連携し、チェックし合うネットワークとして機能していたことを示している。重要な決定は複数の奉行人の合議や連署を必要とし、現場からの報告も特定の個人ではなく奉行人の合議体で受け取る体制が整えられていた。これは、一人の奉行の独断専行や不正を防ぎ、組織としての決定の客観性と継続性を担保するための、極めて洗練されたシステムであったと言える。

杉弘依の活動も、この大きな官僚機構のネットワークの一部として理解する必要がある。彼は豊前という特定の地域で専門性を発揮しつつも、常に山口の中央政庁にいる同僚たちと連携し、情報共有を行っていた。この有機的なネットワークこそが、主君・義興が10年以上も領国を留守にできたほどの、大内氏の統治システムの強靭さの源泉であった。

4-3. 「中間管理職」としての大内氏奉行人

杉弘依の具体的な職務内容を現代的な視点から捉え直すならば、彼はまさに「中間管理職」そのものであった。

彼の立場は、二つの異なる方向からの要求が交差する結節点にあった。一方には、主君・大内義興からの、九州支配を確立せよというトップダウンの戦略的指令がある。他方には、最前線で戦う麻生氏のような在地武士たちからの、自らの軍功を認め、恩賞を与えてほしいというボトムアップの切実な要求がある。弘依は、この二つのベクトルを調整し、両者の間に立って利害を調停する役割を担っていた。

主君の厳格な方針を現場に押し付けるだけでは、在地武士の士気は低下し、離反を招きかねない。かといって、在地武士の要求を無批判に受け入れて中央に報告すれば、恩賞の乱発につながり、大内氏の財政と権威を損なうことになる。彼の成功は、大内氏の統治が現場レベルで円滑に機能していることを意味し、彼の失敗は、そのまま大内氏の支配の綻びへと直結した。史料の行間からは、彼がこの困難な任務を遂行するために駆使したであろう、法規の知識、政治的な交渉術、そして人間関係におけるバランス感覚の高さが垣間見える。

第五章:晩年と子孫、そして歴史的評価

大内氏の最盛期を支えた杉弘依も、やがて歴史の記録からその姿を消していく。彼個人の晩年、そして彼が属した杉一族のその後の運命は、栄華を極めた大内氏の終焉と分かちがたく結びついている。

5-1. 史料からの退場

杉弘依の活動が確認できる史料は、今のところ、永正5年(1508年)の軍忠状が最後のものである。この時期、主君の義興は依然として在京中であり、弘依は豊前の地で職務に励んでいたと考えられる。義興が長い在京活動を終え、山口に帰国するのは大永2年(1522年)のことである。その後の弘依の動向、すなわち彼がいつまで奉行職を務めたのか、没年はいつか、といった点については、現存する史料からは判然としない。

義興の治世(-1528年)の末期まで活動を続けたのか、あるいはその子・義隆の代まで存命であったのか、様々な可能性が考えられるが、いずれも憶測の域を出ない。一つの時代の終わりとともに、一人の有能な官僚の記録もまた、歴史の闇の中へと静かに消えていったのである。

5-2. 杉一族のその後と大内氏の滅亡

杉弘依個人の消息は不明だが、彼が属した杉氏一族は、その後も大内氏の重臣として歴史の舞台に登場し続ける。しかしその役割は、弘依が仕えた安定期とは異なり、大内氏の末期における動乱と深く関わるものであった。

特に著名なのが、大内義隆の代の重臣であった杉重矩(すぎ しげのり)である。彼は、文治派の相良武任らと対立する武断派の重鎮であり、当初は同じ武断派の陶隆房(後の晴賢)と協調していた。しかし、やがて陶隆房とも対立し、天文20年(1551年)に隆房が主君・義隆に対して謀反を起こした「大寧寺の変」に際しては、最終的に隆房に与し、義隆を裏切るという複雑な動きを見せた。しかし、その重矩もまた、変の後に陶晴賢によって誅殺されるという悲劇的な末路を辿る。

杉弘依が、主君への忠勤と公正な職務遂行によって支えようとした大内氏の統治システムは、義隆の代に至って内部から崩壊し、天文20年の政変によって事実上滅亡した。かつて弘依が最前線でその権威を代行した主家が、家臣の裏切りによって滅び去ったという歴史の皮肉は、戦国という時代の非情さを物語っている。

5-3. 歴史における杉弘依の再評価

杉弘依は、歴史の教科書にその名が記されるような人物ではない。しかし、本報告書で見てきたように、彼の地道で実直な活動こそが、大内政弘・義興という二人の英主が築いた大内氏の栄華を、実務レベルで支える不可欠な礎であった。

彼の生涯を追うことは、戦国時代の「統治」のリアルな姿を我々に教えてくれる。すなわち、いかにして広大な領土と、それぞれに利害を持つ多様な人々を一つの権力の下に統合し、一つの目標に向かって動員していくかという、組織統治における普遍的な課題への、戦国時代における一つの答えがそこにある。杉弘依のような無数の「中間管理職」たちの献身的な働きの上に、戦国大名の権力は成り立っていた。彼らの存在に光を当てることなしに、この時代の社会と権力の構造を真に理解することはできないであろう。

結論

本報告書は、戦国時代の大内氏家臣・杉弘依の生涯と活動を、断片的な史料から再構築することを試みた。その分析を通じて、以下の結論が導き出される。

第一に、杉弘依は、周防の有力国人である杉氏の出身という恵まれた背景を持ち、大内政弘・義興という二人の英主の下で、一人の有能な奉行人として生涯を捧げた人物であった。彼のキャリアは、大内氏の中央政庁におけるジェネラリストとしての経験から始まり、後に九州支配の最前線である豊前国へと派遣され、そこで軍功の査定と注進という、大内氏の軍事・支配システムの根幹を担う極めて重要な役割を果たした。

第二に、弘依の活動軌跡は、大内氏の権力が単なる属人的な軍事力に依存していたのではなく、文書による手続きと複数人による相互監視を重視した、高度にシステム化された官僚機構によって支えられていたことを雄弁に物語っている。奉行人は、主君の意思を領国の末端まで浸透させ、同時に現地の情報を正確に中央へ吸い上げるための、不可欠な結節点であった。杉弘依は、この巨大な統治機構を動かすための、信頼性の高いヒューマン・インターフェースとして機能したのである。

最後に、今後の研究への展望として、杉弘依のような「中間管理職」層の武士に関する研究の重要性を指摘したい。彼らの活動は、大名個人の伝記や大規模な合戦の記録だけでは見えてこない、戦国時代の社会のリアルな様相を明らかにする可能性を秘めている。今後、各地の文書館や旧家に眠る未整理の古文書の中から、弘依のものを含む新たな史料が発見されれば、戦国大名の統治の実態はさらに詳細に解明されるであろう。歴史の主役ではない、しかし歴史を動かした無数の人々の働きに光を当てる作業は、今後も続けられるべき重要な研究課題である。

付録

表1. 杉弘依 年表

|

西暦/和暦 |

年月日 |

杉弘依の活動・役職 |

関連する大内氏・国内の動向 |

典拠史料 |

|

1486年 (文明18年) |

3月2日 |

大内政弘の奉者として、仁保弘名と共に石見国人・益田宗兼への所領安堵奉書に連署。官途名は木工助。 |

大内政弘、応仁の乱後の領国経営を推進。 |

|

|

1495年 (明応4年) |

- |

(推定) 主君・大内義興の家督継承に伴い、奉行人として引き続き仕える。 |

大内政弘が死去し、義興が家督を継承。 |

- |

|

1508年 (永正5年) |

11月25日 |

豊前に在陣し、大内氏被官・麻生家信の軍功(岩石城付近での戦闘)を証明する軍忠状を作成し、山口の留守居奉行衆へ注進。 |

大内義興、足利義稙を奉じて上洛中。領国は留守居体制。 |

|

表2. 杉弘依関連古文書一覧

|

文書番号 |

文書名・形態 |

日付 |

差出人 |

宛名 |

内容要約 |

所収・典拠 |

|

1 |

大内政弘奉書 |

文明18年3月2日 |

(発給者) 大内政弘 (奉者) 仁保弘名、 杉弘依 |

益田宗兼 |

石見国木部郷内の益田宗兼の所領を安堵する。 |

『萩藩閥閲録』 |

|

2 |

杉弘依軍忠状 |

永正5年11月25日 |

杉弘依 |

(推定) 問田弘胤ら大内氏留守居奉行衆 |

豊前国の被官・麻生家信が、同年11月17日に岩石城付近で敵と戦い、首級一つを挙げた軍功を証明し、注進する。 |

『麻生文書』 |