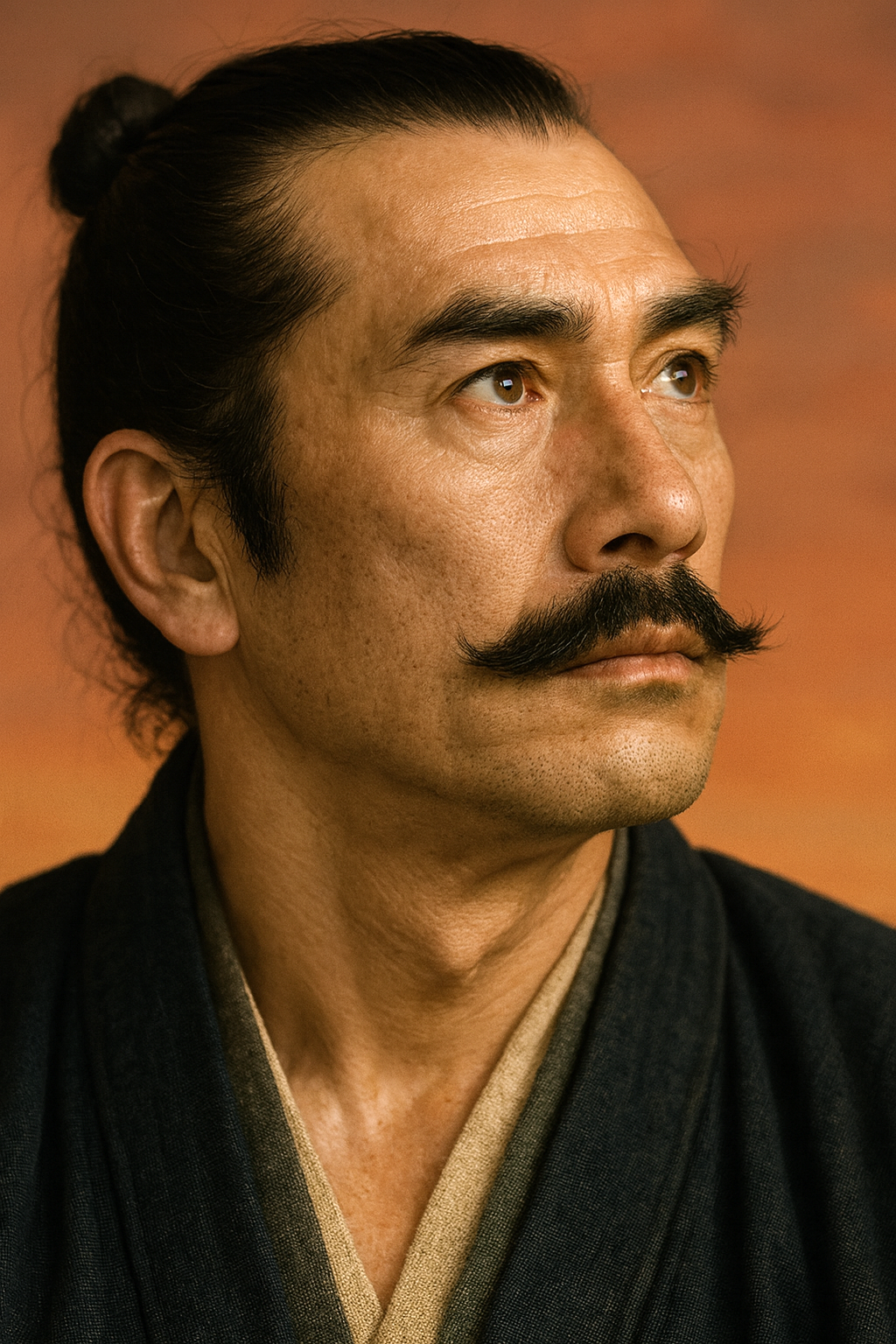

松本政信

松本政信は室町後期から戦国初期の剣豪。鹿島神宮の神官にして鹿島氏の家老を務め、鹿島神流を創始した。塚原卜伝の師とも伝わるが、その生涯は謎に包まれ、武術史上の象徴として語り継がれる。

松本備前守政信の実像と武術史における象徴性に関する調査報告

序章:謎に包まれた剣豪、松本備前守政信

室町時代後期から戦国時代初期という激動の転換期に、一人の特異な人物が歴史の舞台に現れた。その名は松本備前守政信。彼は剣豪、神官、そして武士という三つの顔を持ち、後世の剣術史に大きな影響を与えたとされる存在である。彼の名は、塚原卜伝や上泉信綱といった剣聖たちの師として語られることがある一方で 1 、その生涯の具体的な記録は乏しく、断片的な史料の中に埋もれている。その実像は伝説の霧に深く覆われ、多くの謎に包まれているのが現状である。

本報告書は、現存する史料の断片を丹念に繋ぎ合わせ、時に矛盾する記述を比較分析し、後世に形成された伝承が生まれた歴史的背景を探ることを目的とする。これにより、松本政信という人物を、歴史の中に生きた「実像」と、武術史の中で形成された「象徴」という二つの側面から立体的に解き明かすことを試みるものである。

第一章:生きた時代と背景 ― 乱世の常陸国鹿島

松本政信という人物を理解するためには、まず彼が生きた時代と土地の特異な環境を把握する必要がある。

1-1. 戦国前夜の関東、常陸国の政治力学

政信が生きた15世紀後半から16世紀初頭にかけて、室町幕府の権威は失墜し、関東地方は果てしない動乱の時代に突入していた。常陸国(現在の茨城県)もその例外ではなく、守護であった佐竹氏、水戸を拠点とする江戸氏、そして府中を本拠とする大掾氏といった有力な武士団が互いに勢力を争い、常に緊張関係にあった 3 。

松本政信が仕えた鹿島氏は、この大掾氏の一門であり、鹿島神宮の大宮司職を世襲する有力な国人領主であった 5 。したがって、鹿島氏は否応なくこれらの勢力争いの渦中に置かれ、一族の存亡を賭けた武力が常に求められる環境にあった。

1-2. 武神の坐す地、鹿島神宮の特殊性

常陸国鹿島は、単なる地方豪族の所領ではなかった。この地には、日本建国の神話において武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)を祀る鹿島神宮が鎮座し、古来より武神信仰の中心地として全国の武家から篤い崇敬を集めてきた 6 。この信仰は精神的な支柱に留まらず、「鹿島の太刀」と呼ばれる神授の武術として具体化され、神官たちの間で連綿と受け継がれていた 7 。剣を振るう行為が、単なる戦闘技術ではなく、神意と結びついた神聖なものと見なされる文化的土壌が、この地には深く根付いていたのである 10 。

松本政信が傑出した武人として歴史に名を残した背景には、彼個人の資質に加え、こうした二つの強力な外的要因が存在したことは想像に難くない。常に戦乱の危険に晒される不安定な政治環境と、武を神聖視する鹿島神宮の文化的土壌。この二つが交錯する土地において、高度な武術を身につけることは、生き残るための術であると同時に、神に仕える者の務めでもあった。彼の人生と武術は、この鹿島という土地の歴史と文化が生んだ必然的な結晶であったと見ることができる。

第二章:松本政信の生涯 ― 史料に見る実像

2-1. 人物の同定:錯綜する名前

松本備前守の生涯を追う上で、まず直面するのがその名前の錯綜である。史料によって、彼の名は「政信(まさのぶ)」 11 、「尚勝(なおかつ)」 1 、あるいは鹿島神流の伝書では「政元(まさもと)」 9 など、複数の名で記されている。さらに一部の文献では「杉本政信」という異なる姓で言及されることさえある 1 。鹿島神傳直心影流の伝承では、徳川幕府による弾圧を避けるために意図的に「杉本」姓を名乗った可能性が示唆されているが、これは後世の解釈であろう 14 。また、「初名は守勝、のちに尚勝と改めた」という記述もあり 15 、生涯の間に改名した可能性も考えられる。これらの異同は、当時の記録の不確実性や、口伝によって伝承される過程での変化を示唆しており、一人の人物像を確定させることを困難にしている。本報告では、最も広く知られる「政信」を主として用いる。

2-2. 神と君に仕える:祝部にして家老

松本政信の身分は、彼の人物像を理解する上で極めて重要である。彼は鹿島神宮の神職である「祝部(はふり)」であったと記録されている 1 。これは、彼が武神・武甕槌大神に仕え、神域の祭祀に深く関わる人物であったことを意味する。

その一方で、彼は常陸大掾氏の一門である鹿島家の「四家老」の一人に数えられていた 12 。これは、領主の政治および軍事を補佐する最高幹部の地位であり、単なる神官に留まらない、武門の重鎮であったことを示している。この「神官」と「武士(家老)」という二つの役割を兼ね備えた彼の立場は、「神官戦士(Priest-Warrior)」とでも言うべき、極めて特異なものであった。古代の祭政一致のあり方が色濃く残る地方豪族の社会構造を、彼は一身に体現していたのである。彼の剣術が、単なる殺傷の技術に終わらず、神道的な精神性や祓いの思想と不可分に結びついたのは 10 、この他に類を見ない出自と職責にその根源を求めることができるだろう。

2-3. 剣の師、飯篠長威斎

松本政信の剣技の源流をたどると、一人の偉大な師に行き着く。天真正伝香取神道流の創始者であり、「日本兵法中興の祖」と称される飯篠長威斎家直である 16 。複数の資料が、政信を飯篠長威斎の優れた門弟の一人として記録している 12 。

香取神宮と鹿島神宮は、利根川を挟んで対岸に位置し、共に東国を代表する武神を祀る古社である。両神宮に伝わる武術の間で交流があったことは極めて自然なことであり、政信が香取の地に赴き、当代随一の兵法家であった飯篠の教えを乞うたことは十分に考えられる。この飯篠からの学びが、政信自身の武術観を深化させ、後に自らの流派を創始する上での直接的な触媒となった可能性は非常に高い。

2-4. 悲劇の最期:高間ケ原の戦い

剣豪として、また家老として主家に尽くした政信の生涯は、悲劇的な形で幕を閉じる。大永四年(1524年)、彼は鹿島家の内紛に端を発した「高間ケ原(たかまがはら)の戦い」において討死した 11 。享年は57歳であったと伝えられる 11 。

この戦いの背景には、主君・鹿島義幹の統治を巡る家臣団の深刻な対立があったとされる。『鹿島治乱記』などの軍記物には、義幹の治世と家臣の離反に関する逸話が記されており 11 、政信が巻き込まれた内紛の根深さを物語っている。江戸後期の地誌『鹿島志』によれば、この内紛に乗じて敵対勢力である津賀大膳が攻め寄せ、政信は奮戦の末、横槍で突かれて命を落としたという 11 。彼は、崩壊寸前の主家を支える忠臣として、その生涯を閉じたのである。特筆すべきは、この運命の戦いに、当時36歳であった若き日の塚原卜伝も鹿島方として参陣していたという記録が残っていることである 15 。この事実は、この戦いが単なる地方の小競り合いではなく、後の剣術史に名を連ねる人物たちが関わった重要な事件であったことを示している。

第三章:鹿島神流の創始と武術思想

松本政信の名が後世に記憶される最大の理由は、彼が「鹿島神流(鹿島神陰流)」の創始者とされている点にある。その創始の物語と武術思想は、彼の神官戦士としての側面を色濃く反映している。

3-1. 神託と「天狗書」:流派創始の神話

鹿島神流に伝わる『鹿島神流兵法傳記』によれば、政信は鹿島神宮の神前にて日夜修行と祈願を重ね、ある夜、夢の中で神託を得て一巻の書を授かったという 9 。この書は源義経が奉納したものであり、剣術の極意が記された「天狗書」であるとされる 13 。この神からの直接の伝授、すなわち「神伝」によって創始されたことから、彼の流派は「神流(しんりゅう)」 1 、あるいは「神陰流(しんかげりゅう)」 9 と称された。

この「神託による創始」という物語は、歴史的事実として捉えるよりも、流派の正当性と神聖性を確立するための象徴的な「創世神話」として解釈することが適切であろう。彼の師である飯篠長威斎が香取神宮の神託を得て天真正伝香取神道流を創始したように、政信もまた鹿島の神託を得るという物語を必要とした。これは、既存の権威である師から学んだ技術を、自らの出身地の神威によって聖別し、師の流派と並び立つ独自の流派としての権威を確立するための、象徴的な手続きであったと考えられる。それは、武術流派における一種の独立宣言であり、巧みなブランディング戦略でもあった。

3-2. 極意「一の太刀」の思想

松本政信は、鹿島神流の極意である「一の太刀(いちのたち)」の発明者であるとされている 1 。この「一の太刀」は、単に「最初の一撃で相手を倒す技術」を意味するものではない。文献によれば、それは一太刀を放つに至るまでの精神統一、相手との間合いの完全な支配、そして一切の雑念を排した無念無想の境地といった、高度な精神的プロセス全体を包含する武術哲学であった 10 。後に剣聖・塚原卜伝が完成させ、将軍・足利義輝に伝授したとされる秘剣「一の太刀」も、その源流を辿ればこの松本政信の教えに行き着くという説が根強く存在するのである 1 。

3-3. 剣は祓いなり:神道思想との不可分性

鹿島神流の武術思想の根幹には、「剣は神に奉ずる祓いの所作なり」という伝承に象徴される、深い神道思想が存在する 10 。これは、剣術を単なる闘争の手段ではなく、不浄や穢れを祓い、心身を清めて神前に奉仕するための神聖な儀式と捉える考え方である。構えは静かにして剛、打ちは速やかにして無心。形に捉われず、しかし形を極めることで、人としての正しい在り方を探求する 10 。この思想は、鹿島神宮の祭神・武甕槌大神が神剣「韴霊剣(ふつのみたまのつるぎ)」を用いて国を平定し、平和をもたらしたという日本神話の物語 6 とも深く響き合っている。政信の剣は、まさに神官戦士としての彼の生き様そのものであったと言えよう。

第四章:後世への影響と系譜の錯綜

松本政信の死後、その名は彼自身の功績以上に、後代の剣士たちとの関係性の中で、より大きく、そして複雑な様相を呈していく。

4-1. 高名な門弟たち:事実と「顕色」

後世の武術書や伝承において、松本政信は驚くべき門弟を持っていたと記されている。その筆頭が、剣聖・塚原卜伝 1 と、新陰流の創始者・上泉伊勢守信綱である 1 。もしこれが事実であれば、政信は日本の剣術史における二大巨頭を育て上げた、比類なき指導者ということになる。

しかし、これらの師弟関係を史実として確定するには、多くの困難が伴う。例えば、上泉信綱は政信が戦死した大永四年(1524年)の時点では、まだ十代半ばの若者に過ぎなかった 23 。直接教えを受けたとするには、時間的な整合性に疑問が残る。これらの記述は、歴史的事実そのものというよりは、江戸時代以降に各流派が自らの権威を高めるために行った「顕色(けんしょく)」、すなわち箔付けの一環であった可能性を考慮する必要がある。無名の流祖を掲げるよりも、誰もが知る「剣聖たちの師」を自流の源流に据えることで、その流派の価値と正当性を劇的に高めることができる。常陸国鹿島に実在した神官剣士・松本政信は、その神聖なイメージと相まって、こうした権威付けの器として理想的な存在だったのであろう。これは、歴史の意図的な再構築の一例と見なすことができる。

4-2. 系譜の構築:鹿島神傳直心影流の道統

松本政信を流祖として明確に掲げる代表的な流派が「鹿島神傳直心影流」である 7 。この流派が伝える道統は、松本政信を巡る系譜の構築を理解する上で非常に示唆に富んでいる。その系譜では、初代・松本備前守から始まり、二代・上泉伊勢守秀綱(新陰流)、三代・奥山休賀斎(神影流)へと続き、やがて直心影流へと至る壮大な物語が形成されている 14 。

この系譜は、歴史的事実の連なりとして捉えるよりも、複数の優れた流派の精華を一つの流れに統合し、自流の教えがそれらの頂点に立つことを示そうとする、思想的な系譜と解釈するのが妥当であろう。以下の表は、松本政信を流祖と仰ぐ主要な流派の系譜を比較したものである。

|

代 |

鹿島神流 (國井家相伝) |

鹿島神傳直心影流 (宗本部伝) |

備考・分析 |

|

流祖 |

松本備前守紀政元 13 |

松本備前守紀政元 24 |

両流派共に松本政信を流祖とすることで、鹿島神宮の神威と結びついた神聖な起源を主張している。 |

|

二代 |

(不明瞭) |

上泉伊勢守秀綱 24 |

直心影流は、新陰流の創始者である上泉秀綱を系譜に取り込むことで、自流が剣術本流の嫡流であることを示そうとしている。 |

|

三代 |

(不明瞭) |

奥山休賀斎平公重 24 |

奥山休賀斎は上泉秀綱の弟子で神影流を称した。流派名が「神陰」→「新陰」→「神影」と変遷する物語を構築している。 |

|

近代 |

第十八代 國井善弥 13 |

第十五代 男谷信友以降 24 |

鹿島神流は國井善弥による近代の再興と実戦性が強調される。直心影流は江戸時代の幕臣・男谷信友を経て近代に至る系譜を重視する。 |

この表が示すように、各流派は松本政信という共通の源流から出発しながら、自らの流派の理念や歴史的経緯に合わせて、その後の系譜を独自に構築している。これは、武術の系譜が単なる師弟関係の記録ではなく、思想的な正当性を主張するための物語でもあることを明確に示している。

4-3. 近代への継承:「昭和の武蔵」國井善弥

松本政信に源流を持つ鹿島神流の教えが、いかにして近代まで生命力を保ち続けたか。その好例が、第十八代宗家・國井善弥である 13 。彼は「今武蔵」「昭和の武蔵」と称され、その卓越した武技と実戦性で知られた武術家であった 25 。武道大会で他流の演武を一喝した逸話や 27 、戦後、GHQの要請で行われた異種武術戦で勝利し、武道の存続に貢献したという伝説 28 は、彼の武術が形骸化したものではなく、真の強さを追求するものであったことを物語っている。國井善弥の存在は、松本政信から続く鹿島神流の精神性と実戦性が、時代を超えて確かに継承されていることの力強い証左と言えるだろう。

結論:歴史の奔流に立つ一人の剣豪

本報告を通じて、松本備前守政信という人物の多岐にわたる側面が明らかになった。彼の人物像は、大きく二つの顔に集約することができる。

第一に、室町後期から戦国初期の動乱期に、常陸国鹿島という特異な土地で、神官かつ家老として生き、主家の内紛という過酷な現実の中で命を落とした「歴史上の武人」としての顔である。彼の生涯は、当時の地方武士団が置かれた厳しい状況と、祭政一致の社会構造を如実に物語っている。

第二に、その死後、後代の剣士たちによって理想的な「流祖」として見出され、神託を受けて秘伝を授かり、塚原卜伝や上泉信綱といった剣聖たちを育てたという壮大な物語をまとった「武術史上の象徴」としての顔である。この象徴としての政信像は、江戸時代に数多の流派が自らの権威を競い合う中で、意図的に形成されていった側面が強い。

結論として、松本政信の歴史的重要性は、彼個人の武技の優劣を論じること以上に、彼の生涯と彼を巡る伝承が、①武術と神道思想の深い融合、②戦国期における地方武士団の過酷な現実、そして③江戸時代以降の武術流派による権威付け(顕色)という、日本武術史を貫く重要なテーマを一身に体現している点にある。

彼は、歴史の奔流の中に確かな足跡を残した一人の武人であり、同時に、後世の人々の記憶と必要性の中で、より大きく、より神聖な存在へと昇華していった、稀有な剣豪であったと言えるだろう。

引用文献

- 松本備前守 - 葛飾杖道会 Katsushika Jodokai - Google Sites https://sites.google.com/site/kjodokai/home/kobudosyo/sinmyoki/002

- 塚原卜伝 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1869

- 佐竹氏の台頭と大掾平氏一族―鹿島氏の敗退とその後 - 鹿嶋市 https://city.kashima.ibaraki.jp/site/bunkazai/50050.html

- 【大掾氏の時代】 - ADEAC https://adeac.jp/mito-lib/text-list/d900010/ht000280

- 鹿島氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%B3%B6%E6%B0%8F

- 鹿島神宮について https://kashimajingu.jp/category/about/

- 剣術(鹿島神傳直心影流) | 一般社団法人 武道振興會 http://samuraibushidosociety.com/wordpress/jikishinkageryu/

- 常陸鹿島 剣聖と称えられる塚原卜伝を産んだ武運神を御祭神とし源頼朝を始めとする高名な武将達が崇敬を寄せた『鹿島神宮』訪問 - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/10934436

- 鹿島神流 流派概要 https://www.kashima-shinryu.jp/i_history.html

- 松本備前守 鹿島流一の太刀 - 超訳・日本武術神妙記(明丸 丹一) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/16818622173718492175/episodes/16818622173718601027

- 戦国時代の鹿嶋 - 鹿嶋市ホームページ https://city.kashima.ibaraki.jp/site/bunkazai/50049.html

- 松本尚勝(まつもと なおかつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E5%B0%9A%E5%8B%9D-1111411

- 鹿島神流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%B3%B6%E7%A5%9E%E6%B5%81

- 鹿島神傳直心影流_歴代相伝者 - 武道振興會 http://www.samuraibushidosociety.com/kashima/souden_in.html

- 武家家伝_鹿島氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kasima.html

- 飯篠長威斎(いいざさちょういさい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%A3%AF%E7%AF%A0%E9%95%B7%E5%A8%81%E6%96%8E-1051897

- 第6話 飯篠長威斎家直 - 独断と偏見による日本の剣術史(@kyknnm) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054887946957/episodes/1177354054888025839

- 飯篠家直 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%AF%E7%AF%A0%E5%AE%B6%E7%9B%B4

- 鹿島氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%B9%BF%E5%B3%B6%E6%B0%8F

- 塚原卜伝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%9A%E5%8E%9F%E5%8D%9C%E4%BC%9D

- 武甕槌大神と韴霊剣 - 鹿島神宮 https://kashimajingu.jp/about/%E6%AD%A6%E7%94%95%E6%A7%8C%E5%A4%A7%E7%A5%9E%E3%81%A8%E9%9F%B4%E9%9C%8A%E5%89%A3%EF%BC%88%E3%81%B5%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%AE%E3%81%A4%E3%82%8B%E3%81%8E%EF%BC%89/

- 上泉信綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%B3%89%E4%BF%A1%E7%B6%B1

- 第8話 新當流 - 独断と偏見による日本の剣術史(@kyknnm) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054887946957/episodes/1177354054888086151

- 鹿島神傳直心影流 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/026/

- 日本の武道と合気道 - 清心館道場 https://seishin-kan.sakura.ne.jp/aikido

- 鹿島神流 | - 町井勲 https://isao-machii.org/tag/%E9%B9%BF%E5%B3%B6%E7%A5%9E%E6%B5%81/

- 国井善弥師の逸話 ~使えない物は使えない! ダメな物はダメ!~ | - 町井勲 https://isao-machii.org/2017/05/12/%E5%9B%BD%E4%BA%95%E5%96%84%E5%BC%A5%E5%B8%AB%E3%81%AE%E9%80%B8%E8%A9%B1%E3%80%80%EF%BD%9E%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%81%AA%E3%81%84%E7%89%A9%E3%81%AF%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%81%AA%E3%81%84%EF%BC%81%E3%80%80/

- 国井善弥という剣士をご存知ですか? - いちに会 https://ichinikai.com/bbs2/70953369140625.html