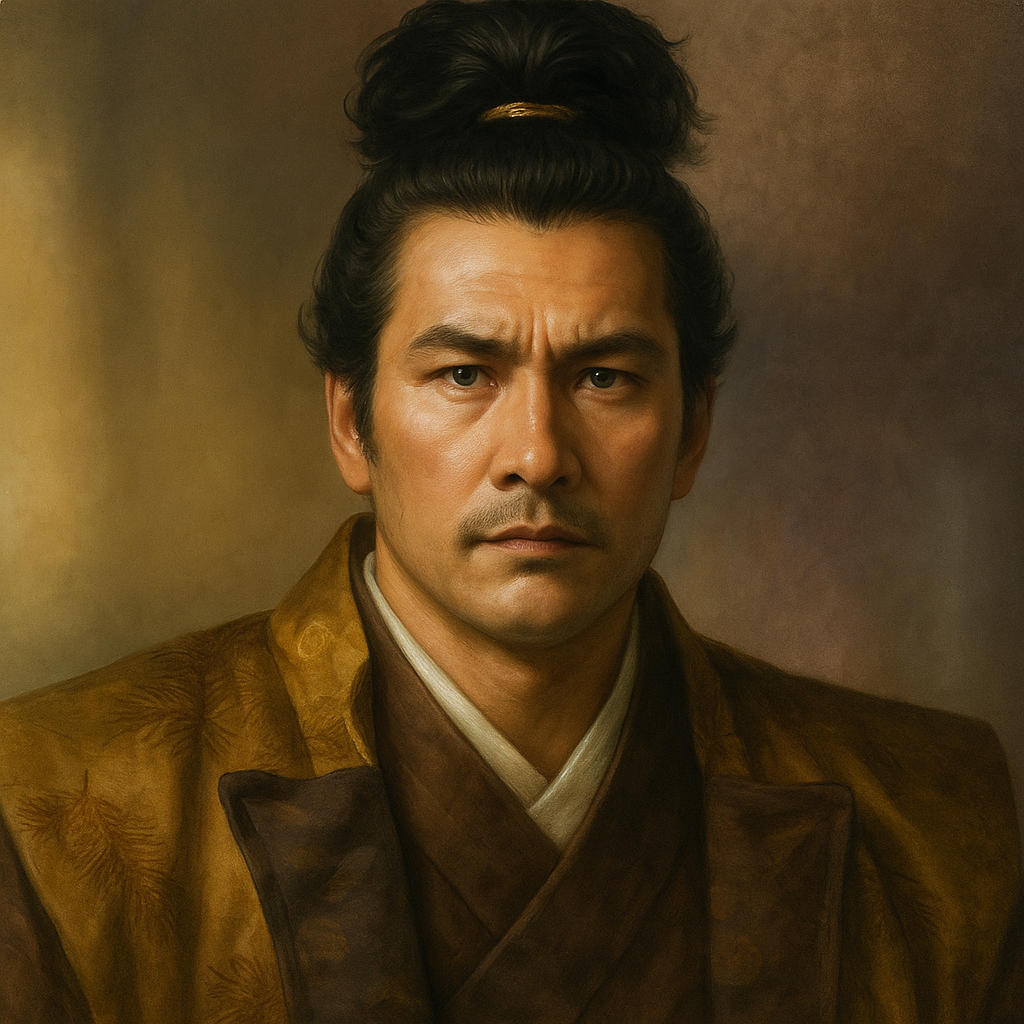

梅津政景

梅津政景は佐竹義宣に仕え、久保田藩の家老として活躍。院内銀山経営や岩堰用水整備に尽力し、その詳細な記録『梅津政景日記』は貴重な史料。

梅津政景:久保田藩初期を支えた能吏とその時代

序論:梅津政景とは

梅津政景(うめづ まさかげ)は、安土桃山時代から江戸時代初期という、日本社会が織豊政権から徳川幕府へと移行し、幕藩体制が確立されていく激動の時代を生きた武将である。本報告書は、梅津政景の生涯、特に彼が仕えた久保田藩(秋田藩)における役割と、彼が遺した『梅津政景日記』の歴史的価値に焦点を当て、その人物像と歴史的意義を明らかにすることを目的とする。

第一部:梅津政景の生涯

第一章:出自と家系

梅津政景は、天正9年(1581年)に生まれ、寛永10年(1633年)にその生涯を閉じた 1 。享年53歳(数え年)であり、戦国末期から江戸初期の武士としては平均的な寿命と言えるが、その生涯はまさに時代の転換期と重なっている。

政景の出自は下野国宇都宮にあり、父は宇都宮氏の旧臣であった梅津道金(みちかね)と伝えられる 2 。政景には梅津憲忠(のりただ)という兄がいた。父・道金は、政景がわずか1歳の時に兵乱に遭い、伊達家を出て会津へ、その後宇都宮へと移り住んだが、やがて宇都宮家の家老であった君島高胤に仕えたものの、再び浪人となり、最終的には常陸太田(現在の茨城県常陸太田市)に落ち着いたとされる 2 。このような父の代からの流転の経歴は、主家の盛衰が激しい戦国時代における武士の不安定な立場を象徴している。主家を失い、新たな仕官先を求める中で一族が経験した困難は、想像に難くない。こうした経験が、後の政景の現実的な判断力や実務能力の形成に、何らかの影響を与えた可能性も考えられる。

政景は幼少の頃、父に従って常陸太田に移り、この地で成長した 2 。常陸において、佐竹氏の家老であった人見藤道に仕え、その後、兄の憲忠が佐竹義宣に召し抱えられると、政景も藤道を寄親(よりおや、保証人のような立場)として義宣に仕えることになった 2 。梅津兄弟にとって、佐竹氏への仕官は大きな転機であった。特に兄・憲忠は学問に専念し、佐竹北家の佐竹義憲(義宣の叔父)の薫陶を受けて育ち、後に優れた政治手腕を発揮する素養が培われたとされ、義宣からの信頼も厚かった。兄が先に佐竹義宣に認められたことが、政景の仕官にも繋がったと考えられる。この常陸時代における経験、特に佐竹家という有力大名家での初期の奉公が、後の政務能力の基礎を築いたことは想像に難くない。父・道金の流浪生活と宇都宮氏旧臣という出自は、政景兄弟が新たな主君である佐竹義宣に対して忠誠を尽くし、実力をもってその地位を確立しようとする強い動機となった可能性がある。旧主を失った経験は、安定した地位と主君からの信頼を渇望させ、それが職務への精励、そして結果としての能吏としての評価に繋がったのではないだろうか。梅津家は、戦国末期の混乱期において主家の没落や移動を経験しながらも、武士としての矜持を保ち、新たな活路を見出した一族と言える。この「再起」の物語は、同時代の多くの武士が経験した普遍的なテーマであり、梅津政景の生涯を理解する上で重要な背景となる。彼らの成功は、単なる縁故によるものではなく、厳しい時代を生き抜く中で培われた実務能力と、新天地で認められようとする強い意志の賜物であったと考えられる。これは、主家の盛衰が激しい戦国から江戸初期への移行期における、個人の能力と努力の重要性を示唆している。

第二章:佐竹氏家臣としての活動

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いの後、主君・佐竹義宣は常陸国水戸54万石から出羽国秋田20万石(実高はそれ以上あったとされる)へと大幅に減転封された。この国替えに伴い、慶長7年(1602年)、梅津政景も義宣に随行して秋田へ移った 2 。この時、政景は12歳であったとされ 2 、若年から藩の大きな転換点を体験したことは、彼の人間形成やその後のキャリアに少なからぬ影響を与えたであろう。

秋田移住後、政景は久保田藩の藩政において重要な役割を担っていく。まず院内銀山奉行としてそのキャリアをスタートさせ、その後、惣山奉行、勘定奉行、家老格を経て、最終的には家老兼久保田町奉行という藩政の中枢を担う重職へと昇進した 1 。これらの役職は、藩の財政基盤の要である鉱山経営、藩全体の財政管理、民政、そして城下町の行政といった、藩運営の根幹に関わる分野を網羅している。この昇進の過程は、政景が実務能力において極めて高く評価され、主君・義宣から厚い信頼を得ていたことを物語っている。特に、久保田藩成立初期という、藩体制をまさにこれから構築していく段階において、これらの役職の責任は重大であった。

政景は、秋田藩成立期の藩政の枢機に参画し、民政・財政・鉱山行政の執行に手腕を振るっただけでなく、幕府や諸藩との交渉といった外交的な任務にもあたった 1 。その活動は多岐にわたる。慶長19年(1614年)には、藩の重要な収入源であった金銀山の運上銀を駿府の徳川家康のもとへ持参し、同年の大坂冬の陣、翌年の大坂夏の陣にも従軍した(ただし、この間の日記は欠けている) 1 。元和2年(1616年)に徳川家康が死去した際には、義宣に従って駿府に赴いている。また、元和5年(1619年)および寛永3年(1626年)の義宣の上洛に扈従(こじゅう、つき従うこと)し、元和6年(1620年)には二代将軍徳川秀忠の娘・和子(まさこ、後の東福門院)の入内(じゅだい、天皇家に嫁ぐこと)に際して祝賀の使者として上京した 1 。さらに、複数回にわたる参勤交代にも随行し、元和8年(1622年)に最上氏が改易された際には、久保田藩に新たに与えられた由利郡の領地受け取りの使者を務め、寛永元年(1624年)には幕府への使者となるなど、藩の代表として中央との折衝や重要任務を数多くこなしている 1 。

これらの広範な活動は、政景が単なる内政官僚に留まらず、外交交渉や軍事行動にも関与する多才な人物であったことを示している。特に幕府との折衝や上洛への随行は、中央の政治情勢を的確に把握し、久保田藩の立場を幕藩体制の中で維持・向上させる上で不可欠な役割であった。多岐にわたる役職経験と中央での活動経験は、政景の視野を広げ、藩政運営における総合的な判断能力を著しく高めたと考えられる。例えば、藩内の鉱山経営(地方の視点)と幕府への運上銀納入(中央の視点)の両方を担当することで、藩財政と幕府財政、ひいては全国経済との関連性を深く理解できたであろう。政景のキャリアは、江戸初期の藩運営がいかに多角的であり、中央政府との連携を密にする必要があったかを如実に示している。藩の安定と発展のためには、内政の充実はもちろんのこと、幕府との良好な関係構築が不可欠であり、政景はその両面で活躍したキーパーソンであったと言える。藩成立初期には、限られた有能な人材で多くの課題に対処する必要があり、政景のような人物には多方面での活躍が自ずと求められた。彼のミクロな視点(藩内行政)とマクロな視点(対外折衝)を併せ持った働きが、新領地における久保田藩の体制確立と、幕藩体制下での地位安定に直結していたのである。

第二部:『梅津政景日記』の価値と分析

梅津政景の生涯と業績を理解する上で欠かせないのが、彼自身が記した『梅津政景日記』である。この日記は、彼の公私にわたる活動を詳細に記録しており、歴史史料として極めて高い価値を持つ。

梅津政景略年表

|

年代(和暦) |

年代(西暦) |

年齢(数え) |

主な出来事・役職 |

関連する歴史的事件 |

|

天正9年 |

1581年 |

1歳 |

下野国宇都宮にて出生 |

|

|

慶長7年 |

1602年 |

22歳 |

佐竹義宣に従い、常陸から出羽秋田へ転封 |

佐竹氏秋田転封 |

|

慶長17年2月28日 |

1612年 |

32歳 |

院内銀山奉行に就任。『梅津政景日記』記述開始 1 |

|

|

慶長18年 |

1613年 |

33歳 |

(日記欠落)院内銀山春諸役御運上銀請取覚帳あり 1 |

|

|

慶長19年 |

1614年 |

34歳 |

金銀山運上を駿府へ持参。大坂冬の陣に従軍 1 |

大坂冬の陣 |

|

元和元年 |

1615年 |

35歳 |

(日記欠落)大坂夏の陣に従軍 1 |

大坂夏の陣 |

|

元和2年 |

1616年 |

36歳 |

徳川家康死去に伴い、義宣に扈従し駿府へ 1 |

徳川家康死去 |

|

元和5年 |

1619年 |

39歳 |

義宣の上洛に扈従 1 |

|

|

元和6年 |

1620年 |

40歳 |

徳川和子入内祝賀使として上京 1 |

徳川和子入内 |

|

元和8年 |

1622年 |

42歳 |

最上氏改易に伴い、由利領受取の使者となる 1 |

最上氏改易 |

|

元和9年 |

1623年 |

43歳 |

(日記欠落) |

|

|

寛永元年 |

1624年 |

44歳 |

幕府への使者となる 1 |

|

|

寛永3年 |

1626年 |

46歳 |

義宣の上洛に扈従 1 |

|

|

時期不明 |

|

|

惣山奉行、勘定奉行、家老格を経て、家老兼久保田町奉行に昇進 1 |

|

|

寛永9年 |

1632年 |

52歳 |

家老小場宣忠死去後、一人で政務を執る。領内通貨改革、本多正純家臣死去、幕府巡見使対応など 1 |

|

|

寛永10年1月22日 |

1633年 |

53歳 |

主君・佐竹義宣、江戸にて死去 1 |

佐竹義宣死去 |

|

寛永10年3月6日 |

1633年 |

53歳 |

『梅津政景日記』記述終了 1 |

|

|

寛永10年3月10日頃 |

1633年 |

53歳 |

死去(義宣の約2ヶ月後) 1 |

|

第一章:『梅津政景日記』の概要

『梅津政景日記』は、慶長17年(1612年)2月28日、政景が院内銀山奉行として現地に赴任した日から始まり、彼が亡くなる直前の寛永10年(1633年)3月6日まで、約21年間にわたって記録されている 1 。原本は21巻25冊から成るとされるが、そのうち巻16下が佐竹家に献呈された後に散逸してしまい、現在は所在不明である。現存する自筆原本24冊と写本1冊は、秋田県公文書館に所蔵されている。日記には、慶長18年(1613年)、元和元年(1615年)、および元和9年(1623年)の記述が欠けているが、慶長18・19両年の「院内銀山籠者成敗人帳」や慶長18年の「院内銀山春諸役御運上銀請取覚帳」、慶長20年の「御算用極覚日帳」といった、日記を補完する貴重な記録が付随している 1 。この日記は、東京大学史料編纂所によって『大日本古記録』の一部として翻刻され、全9冊で刊行されており、詳細な解題や系図、索引も整備されているため、研究者にとって利用しやすい形となっている 1 。

日記に記された内容は極めて広範囲に及ぶ。藩政の枢機に関わる政務、例えば民政、財政、特に重要な収入源であった鉱山行政、領民や家中の訴訟の裁き、藩の財政監査、幕府への金銀山運上の手配、江戸藩邸への鷹や塩鮭といった物資の輸送手配などが詳細に記されている 1 。また、幕府や他藩との交渉の記録、主君・佐竹義宣の動静、佐竹家の菩提寺である天徳寺での法要や行事への参加、さらには政景自身の病状や日々の出来事、そして鷹狩り、鉄砲、馬術といった武芸から、香道、連歌、能楽といった文化的教養に至るまで、公私両面にわたる記述が含まれている 1 。このように、公務記録としての性格が強い一方で、個人の生活や文化活動にも触れられており、当時の上級武士の多面的な姿を生き生きと伝えている。

第二章:史料としての重要性

『梅津政景日記』は、その詳細かつ広範な記述内容から、歴史史料として多方面で極めて高い重要性を持つ。

第一に、久保田藩政初期に関する第一級の記録である。佐竹氏が秋田に転封されてから間もない、藩体制がまさに形成されていく時期の、行財政、民政、軍事、そして藩財政の柱であった鉱山経営(特に院内銀山)や林業経営、さらには城下町久保田の建設・整備といった、藩政の多岐にわたる実態を具体的に知ることができる 1 。特に鉱山・林業経営と城下町久保田の構築に関する記事が多いと指摘されており、これらは藩の経済的基盤と都市形成の過程を明らかにする上で不可欠な情報を提供する。この日記が、後に久保田藩の記録所に収納され、藩政運営における先例・判例として重んじられていたという事実は、当時からその実用的な価値が高く評価されていたことを示している。まさに「藩政初期の生き証人」とも言える史料であり、藩が新たな土地でどのように統治体制を築き上げていったのか、その具体的なプロセスを詳細に追うことができる。

第二に、当時の武士や庶民の生活・文化を伝える貴重な記録である。政景自身が嗜んだ鷹狩り、鉄砲、馬術、香道、連歌、能楽などに関する記述は、当時の上級武士がどのような教養を身につけ、どのような文化的活動を行っていたのか、その生活様式や価値観を具体的に示している 1 。また、日記には領民からの訴訟に関する記録なども含まれており、これらを通じて庶民の生活状況や彼らが抱えていた問題、社会の慣習などを間接的に垣間見ることができ、当時の社会状況を検証する上で貴重な手がかりとなる 1 。これにより、政治史だけでなく、社会史や文化史の観点からも重要な情報が提供される。

第三に、幕藩体制確立期の幕政動向を伝える記録としての価値も高い。政景自身が藩の代表として関与した幕府への使者としての活動、大坂の陣への従軍、将軍家や朝廷関連の重要行事への参加(例えば徳川和子の入内祝賀使)、最上氏改易に伴う新領地の受け取りといった記述は、中央政権の政策や動向、そしてそれらに対する諸藩の具体的な対応を、地方の視点から記録したものとして重要である 1 。特に寛永9年(1632年)以降の日記には、幕府による通貨政策の一環とも考えられる領内通貨の改革(極印銀の鋳造、品質の劣る切目銀の通用禁止、京都で流通していた銭貨の通用を命じる高札の設置)、宇都宮城釣天井事件で改易され横手に配流となっていた本多正純の家臣・長谷川左近が同地で病死した件、幕府から派遣される巡見使の受け入れ準備、そして主君・佐竹義宣の江戸での死去と久保田への遺骸の帰着、葬儀の執行といった、藩の内外に大きな影響を与えた重要記事が含まれている 1 。これらは、一地方藩の家老の日記でありながら、中央の政治・経済政策が地方へどのように波及し、地方の藩がそれにどう対応したか、また大名家の当主交代といった重大事がどのように処理されたかなど、幕藩体制が確立していく過程の具体的な様相を伝える点で、全国史的な価値も有している。

『梅津政景日記』の存在は、江戸初期における「記録の文化」と「情報の価値」を象徴していると言えるかもしれない。政景個人の几帳面さや勤勉さもさることながら、藩運営において正確な記録がいかに重要視されていたかを示唆している。藩がまだ盤石とは言えない成立期においては、あらゆる決定や行動が手探り状態の中で行われる。そのような状況下では、過去の事例や日々の業務の正確な記録に基づいた判断が、特に重要であったと考えられる。政景の能吏としての評価 1 は、こうした記録の正確さや、それを活用する能力と深く関連していた可能性がある。そして、この詳細な日記が後世に残り、現代の研究者にとって貴重な史料となっていること自体が、記録という行為が持つ長期的な影響力を物語っている。この日記の存在は、久保田藩史研究を飛躍的に深化させるだけでなく、同時代の他の藩の状況を類推したり、比較研究したりする際の貴重な参照点となる。例えば、詳細に記された鉱山経営や藩財政のあり方は、他の鉱山を有する藩との比較において、新たな知見を生み出す可能性を秘めている。このように、『梅津政景日記』は、個人の記録が組織の知恵となり、さらには後世の歴史的財産となる典型例であり、情報管理と知識継承の重要性という普遍的なテーマを示唆しており、単なる歴史史料を超えた価値を持つと言えるだろう。

第三章:日記の言語的特徴

『梅津政景日記』は、歴史史料としての価値に加え、近世初期の日本語、特に東国方言を研究する上でも貴重な資料とされている。

中世期以前の東国語(東日本の方言)に関するまとまった文献は非常に乏しい。近世初期あたりから徐々に資料が増え始めるが、その中でも政景日記は比較的古い時期に属し、当時の東国語の実態を伝える貴重な文献の一つとして位置づけられている 2 。政景は幼少期から青年期初めまでを常陸国で過ごしたため、彼が日記で使用した言葉は「一応、常陸の方言をベースにしている」と見なされている 2 。

当時の東国で作成された「東国系抄物」と呼ばれる文献群がある。これらは主に知識階級によって書かれ、中央語である京都の言葉の影響を強く受けた、ある種洗練された文章で記されていることが多い 2 。これに対し、梅津政景日記は、他人に読まれることを必ずしも前提としない私的な日記であるため、公式文書のような堅苦しい文語文の中に、より自然な形で当時の話し言葉に近い方言的特徴が露呈することがあると指摘されている。そのため、ある意味では東国系抄物よりも「より純粋に実情の一端を伝えている」可能性があるとされる 2 。

具体的に指摘されている言語的特徴としては、まず音韻面では、現在の茨城方言にも見られる母音の「イ」と「エ」の混同や、オ段の開口音(アに近いオ)と合口音(ウに近いオ)の区別が既に失われていたことなどが挙げられる 2 。子音に関しても、いわゆる四つ仮名(「じ」「ぢ」「ず」「づ」)の区別が完全に失われており、多くの混乱例が見られるほか、語中におけるカ行音やタ行音が有声化する(濁音化する)現象も、日記の記述に既に反映されている例があるという 2 。

語彙の面では、当時の東国方言や、あるいは政景が秋田に移住した後に習得した可能性のある言葉が散見される。例えば、吹雪を意味する「フキ」、建築の際に大きな石の間に入れる砂利や小石を指す「ごろうた」、子馬を意味する「たうね」、気分や健康状態、特にそれが優れないことを指す「キアイゲ」、地震を意味する「ナイ」、小便を意味する「バリ」、そして「居る」「住んでいる」といった意味で使われた「ネマル」など、興味深い語彙が多数報告されている 2 。

これらの言語的特徴の分析は、歴史言語学の分野において非常に重要である。政景の言語が、彼の出自である下野(栃木県)、成長の地である常陸(茨城県)、そして後半生を過ごした出羽秋田という、彼の生涯における複数の地域からの言語的影響をどのように反映しているのかを考察することは、当時の人々の移動と言語接触、そしてそれに伴う言語変容の関係を探る上で興味深いテーマを提供する。日記の記述時期による言語変化を詳細に追跡することができれば、さらに深い知見が得られるかもしれない。言語は個人のアイデンティティの重要な要素であり、政景が常陸方言の特徴を保持していたことは、彼の人間形成期における経験の影響の強さを示唆している。一方で、秋田での生活が長くなるにつれて、彼の言葉に新たな要素が加わった可能性も否定できない。『梅津政景日記』の言語学的研究は、単に方言史に貢献するだけでなく、当時の識字層における書き言葉と話し言葉の関係や、公的な文書と私的な文書の文体の差異など、より広範な日本語史の研究にも資するものである。政景の「言葉」は、彼がどのような文化的背景を持つ人物であったかを理解する上で、無視できない要素なのである。

第三部:梅津政景の主要な事績と評価

第一章:院内銀山の経営

梅津政景の事績の中で特に注目されるのが、久保田藩の財政を支えた院内銀山の経営である。慶長17年(1612年)、政景は院内銀山奉行に任命され、現地に赴任した。彼の日記はこの日から始まっていることからも、この任務が彼のキャリアにおいて重要な位置を占めていたことがわかる 1 。

院内銀山は、慶長11年(1606年)頃に村山宗兵衛らによって発見されたと伝えられ、以後、秋田藩の直営(藩が直接経営すること)のもとで本格的な採掘が進められた。政景は、この銀山開発の初期段階から経営に深く関与し、その手腕を発揮した。『梅津政景日記』には、例えば慶長18年(1613年)に院内銀山から藩に納められた運上銀(税金)や諸役(その他の諸経費や上納金)の総額が263貫余であったことや、慶長19年(1614年)には初めて幕府へ銀を上納した際の状況など、具体的な経営実態を示す記録が残されている 4 。

院内銀山は、石見銀山(島根県)、生野銀山(兵庫県)と並んで「日本三大銀山」と称されることもあったほど産出量が多く、久保田藩にとってはまさに「金のなる木」、藩財政の大きな柱であった。政景の銀山奉行としての働きは、この重要な資源の開発と管理を通じて、まだ不安定であった藩の経済的基盤を確立する上で不可欠だったと言える。鉱山経営の成功は、単に藩の歳入を増やすだけでなく、家臣への知行(給与)の給付や、城下町の整備、その他の公共事業の財源となり、藩体制全体の安定化に大きく寄与したと考えられる。

近世初期の鉱山経営は、高度な採掘・精錬技術(S42やS44には、政景の時代とは直接重ならないものの、関連する技術についての言及が見られる)と、多数の労働者を組織的に管理・運営する能力を要する、いわば巨大プロジェクトであった。政景の役割は、単に産出された銀を徴収する税務官僚としてのものではなく、生産計画の立案、労働力の確保と管理、産出された銀の品質管理と輸送、そして幕府への上納といった、複雑なプロセス全体を統括する総合的なマネジメントであったと推察される。日記に含まれる「院内銀山籠者成敗人帳」や「諸役御運上銀請取覚帳」といった記録 1 は、彼が詳細な管理を行っていたことを窺わせる。院内銀山の豊富な産出量と、それを効率的に管理・運営する梅津政景のような能吏の存在が組み合わさることによって、久保田藩は秋田転封初期の財政的困難を乗り越え、安定した藩経営の基盤を築くことができたと言えるだろう。また、院内銀山の繁栄は、周辺地域に「銀山町」と呼ばれる新たな町を形成するほど多くの人々(一説には1万人を超えたとも言われる)を引きつけ、物流や商業の発展を促した可能性が高い。政景の行政手腕は、こうした鉱山経営に伴う副次的な社会経済効果の管理にも及んでいたと考えられる。彼の鉱山経営における成功は、その行政官としての能力の高さを証明するものであり、久保田藩の初期財政確立における最大の功績の一つと言っても過言ではない。これは、豊富な天然資源の開発が藩の存立基盤となり得た江戸初期の経済構造を如実に反映している。

第二章:二ツ井との関わり

梅津政景は、藩全体の行政官としての活躍に加え、特定の地域、すなわち現在の秋田県能代市二ツ井町周辺との深い関わりも持っていた。

最も特筆すべきは、二ツ井町の農業用水である岩堰(いわぜき)用水の治水整備に努めたとされる点である。この岩堰は17世紀に開削されたとされており 5 、これは政景が久保田藩で活躍した時期と一致する。二ツ井町教育委員会が発行した『二ツ井町の文化財№10 岩堰用水と梅津政景』という刊行物が存在することからも、地元では彼のこの分野における功績が認識され、語り継がれていることがわかる。岩堰用水のような灌漑施設の整備は、水田の拡大や安定的な米の収穫を可能にし、農業生産性の向上に直結する。これは、年貢収入に依存する藩財政の安定や、地域住民の生活向上に大きく貢献したと考えられる。この事実は、政景が藩の主要財源であった鉱山開発だけでなく、領民の生活基盤である農業の振興にも目を向けていたことを示している。

また、政景は能代市二ツ井町にある天神山清徳寺(せいとくじ)の開基(かいき、寺院創立時の主要な経済的支援者、または創立者)であると伝えられている。伝承によれば、佐竹義宣に仕えた梅津政景が二ツ井に知行地(ちぎょうち、領地)を賜り、主家佐竹氏の菩提寺である天徳寺(秋田市)の末寺として、この清徳寺を開いたとされる。清徳寺の境内墓地には、梅津家の墓と、政景の功績を称える「梅津公彰徳碑」が現存している。知行地における寺院の建立や保護は、当時の領主クラスの武士にとって重要な役割の一つであった。それは、地域住民の信仰の拠り所となるとともに、領主自身の権威や徳を示す意味合いも持っていた。

政景が二ツ井に知行地を与えられたこと が、同地での治水事業や寺院建立といった地域貢献活動に繋がった直接的な理由であろう。これは、単に藩の役人としてではなく、一地域の領主としての責任感の表れと考えることができる。藩全体の行政を担う中央での華々しい活躍の陰で、地方の具体的な開発や民生の安定にも力を注いでいたことは、彼の多面的な人物像を浮き彫りにする。岩堰用水の整備は、長期にわたり地域の農業を支え、人々の生活を安定させたであろうし、清徳寺は、梅津家と地域住民との精神的な結びつきを象徴する場として、後世までその役割を果たしたと考えられる。政景の二ツ井での活動は、彼が単なる「藩の官僚」ではなく、地域社会に根差した「領主」としての一面も持っていたことを示しており、彼の地方行政における具体的な実践例として重要である。

第三章:佐竹義宣との関係

梅津政景の生涯を語る上で、主君・佐竹義宣との関係は極めて重要である。政景のキャリア全体が義宣からの深い信頼と重用によって成り立っていたと言っても過言ではなく、その主従関係は政景の最期に至るまで貫かれた。

寛永10年(1633年)正月、主君・佐竹義宣が江戸で病に倒れ、同月22日に死去した際、梅津政景自身も久保田(秋田)で重病の床にあった 1 。しかし、政景は病を押して、江戸から送られてきた義宣の遺骸を迎える準備から葬儀一切の指揮を執った 1 。『梅津政景日記』の解題によれば、義宣の遺言に従い、久保田に到着した遺骸に独り通夜し、荼毘に付された後の遺骨を拾ったと記されている 1 。この心身にわたる無理がたたったためか、政景の病状は悪化し、主君・義宣の死から約2ヶ月後の同年3月、後を追うように亡くなった 1 。

これらの逸話は、梅津政景の佐竹義宣に対する並々ならぬ忠誠心と、両者の間にあった深い信頼関係を鮮烈に物語っている。主君の死という藩にとって最大の非常事態にあって、自身の健康状態を顧みず、最後まで家老としての職責を全うしようとしたその姿は、当時の武士の理想的なあり方の一つとして評価されるであろう。長年にわたる義宣からの重用と、それに応え続けた政景の献身が、このような深い忠誠心を育んだと考えられる。久保田藩草創期という困難な時期を共に乗り越えた主従の間には、単なる主従という言葉だけでは表しきれない、強い人間的な絆があったのではないだろうか。政景の最期は、江戸初期における理想的な主従関係の一つの形を示していると言える。自己犠牲をも厭わないその忠誠は、武士道精神の美しい発露として捉えられる一方で、その過酷さもまた感じさせる。政景と義宣の関係は、藩のトップとその右腕という関係性において、相互の信頼がいかに重要であるかを示す好個の事例である。政景の忠誠心は、単なる封建的な主従関係という制度的なものに留まらず、人間的な深い信頼感に裏打ちされたものであった可能性が高い。

第四章:歴史的評価

梅津政景は、その生涯と業績、そして遺した記録を通じて、歴史的に高く評価されている。

まず、卓越した「能吏」としての評価が挙げられる。文筆や算用(計算、経理)に長け、久保田藩成立期という困難な時期にあって、民政、財政、特に院内銀山を中心とする鉱山行政の執行において、極めて優れた手腕を発揮した 1 。兄の梅津憲忠もまた優れた政治家であり、兄弟で藩政の黎明期を支えたと言える。新領地における藩の基盤整備という困難な課題に対し、具体的な成果を数多く上げたその実務能力は特筆に値する。

次に、文武両道の教養人であった点も評価される。日記からは、鷹狩り、鉄砲、馬術といった武士としての武芸に長けていただけでなく、香道、連歌、能楽といった幅広い分野にわたる豊かな文化的教養を身につけていたことが窺える 1 。兄の憲忠も連歌や書道に造詣が深い教養人であったとされ、梅津兄弟が当時の上級武士に求められた多方面の素養を兼ね備えていたことがわかる。これは、政景が単なる実務官僚ではなく、人間的な幅と深みを持った人物であったことを示している。

そして、最大の歴史的貢献とも言えるのが、『梅津政景日記』を通じた後世への影響である。彼が日々の職務や生活の中で丹念に書き綴った日記は、久保田藩の藩政運営の実態や、当時の武士・庶民の生活、さらには中央の政治動向に至るまで、極めて詳細かつ具体的な情報を提供しており、現代の歴史研究にとって不可欠な第一級の史料となっている。政景自身がどこまで意図していたかは定かではないが、彼の日々の記録が、数百年後の研究者にとってかけがえのない情報源となっているという事実は、彼の最大の歴史的遺産と言えるかもしれない。

梅津政景は、久保田藩草創期における「国家老成中の名臣」の一人であり、その卓越した行政手腕、主君への揺るぎない忠誠心、そして後世への貴重な記録の提供という点で、藩政史・地方史において特筆すべき人物である。彼の具体的な業績、特に院内銀山の経営に代表される資源管理や、二ツ井の岩堰用水整備のような地域開発における取り組みは、現代の地域振興や資源活用のあり方を考える上でも、何らかの示唆を与えるかもしれない。また、詳細な記録を残すことの重要性は、現代の組織運営や情報管理にも通じる普遍的な教訓と言えるだろう。梅津政景の評価は、彼個人の能力や功績に留まらず、彼が生きた時代(幕藩体制の確立期という大きな転換期)と、彼が残した類稀な記録(『梅津政景日記』)という二つの大きな文脈の中で総合的に捉える必要がある。彼は、行動する実務家であると同時に、後世に語りかける希有な記録者でもあったと言える。

第四部:梅津政景ゆかりの史跡

梅津政景の生涯や業績を偲ぶことができる史跡が、秋田県内にいくつか現存している。

第一章:墓所

梅津政景に関連する墓所としては、主に二箇所が知られている。

一つは、秋田市桜に所在する曹洞宗の寺院、宗入寺(そうにゅうじ)にある梅津家の墓所である。元々、梅津家の菩提寺は桜田山萬雄寺(ばんゆうじ)であったが、この萬雄寺は明治25年(1892年)に現在の秋田市楢山の金照寺山麓に移転し、旧萬雄寺の跡地の一部に、現在は真宗大谷派の宗入寺が建っている 6 。萬雄寺は、梅津政景の兄である梅津憲忠の子・梅津半右衛門忠国が、父・憲忠の菩提を弔うために、憲忠の知行所であった桜村に建立した寺院である 6 。現在、旧萬雄寺跡地である宗入寺の一角に、梅津氏歴代の墓石が集められ、墓誌と共に祀られている。この墓所は、政景個人というよりは梅津一族全体の菩提所としての性格が強いが、政景もその一員としてここに連なっていると考えられる。また、兄・憲忠との関係の深さも窺える。

もう一つは、能代市二ツ井町にある天神山清徳寺である。前述の通り、梅津政景はこの清徳寺の開基とされている。清徳寺の境内墓地には、梅津家の墓と共に、政景の功績を顕彰する「梅津公彰徳碑」が建立されている。こちらは、政景自身の二ツ井における具体的な功績、特に岩堰用水の整備などに対する感謝と顕彰の意味合いが強く、地域住民との深いつながりを示す史跡と言えるだろう。彰徳碑の存在は、彼の事績が後世にわたり地域で語り継がれていることの証左である。

秋田市の宗入寺の墓所が「一族」としての梅津家を象徴するのに対し、能代市二ツ井町の清徳寺の墓・彰徳碑は「個人」としての梅津政景の地域への貢献を記憶するものであると言える。これら二つの史跡は、梅津政景という人物の多面的な側面、すなわち藩の重臣としての一族の一員としての側面と、特定の地域に具体的な功績を残した領主としての側面を、補完的に示している。寺院の移転や墓所の集約(宗入寺のケース)は、時代の変遷の中で歴史的な記憶がどのように維持され、時には再編成されるかの一例を示している。一方で、彰徳碑の建立は、特定の人物の功績を永続的に顕彰し、後世に伝えようとする地域社会の意志の表れである。これら二つの史跡は、梅津政景の公的な立場(藩の重臣、一族の長としての立場)と、より私的とも言える活動(知行地の経営、地域社会への貢献)の両面を反映しており、彼の複合的なアイデンティティを物語っている。

結論:梅津政景の歴史的意義

梅津政景は、佐竹氏が常陸から出羽秋田へという困難な国替えを経験し、新たな土地で藩体制を確立していく久保田藩草創期において、卓越した行政官僚として極めて重要な役割を果たした。特に、藩財政の根幹を成した院内銀山の経営や、二ツ井における岩堰用水の整備といった民政分野での貢献は、藩の経済的基盤の確立と領民生活の安定に多大な影響を与えた。

彼が遺した『梅津政景日記』は、その詳細かつ広範な記述により、藩政史、社会経済史、文化史、さらには歴史言語学など、多岐にわたる分野の研究にとって第一級の史料であり、江戸時代初期の社会を具体的かつ多角的に理解する上で欠くことのできない不朽の価値を有している。

久保田藩史において、梅津政景は主君・佐竹義宣の信頼厚い懐刀として、困難な藩政初期を支えた中心人物の一人として位置づけられる。その高い実務能力と、彼が残した詳細な記録は、近世初期における地方行政の実態や、中央権力と地方藩との結びつきを具体的に示す好例として、日本近世史研究においても高く評価されるべきである。彼の生涯と業績は、激動の時代を生き抜いた一人の武士の姿と、新たな社会秩序の形成に尽力した人々の努力を、数世紀を経た現代にまで鮮明に伝えている。

引用文献

- 大日本古記録 梅津政景日記九 syoho02-pub https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/publication/syoho/02/pub_kokiroku-umedu-09.html

- 『梅津政景日記』 : 江戸時代初期東国語文献 - 九州大学 https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/2332668/p045.pdf

- [古文書]主な収蔵資料 | 美の国あきたネット - 秋田県 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/392

- 出羽国久保田雅竹棘小貫家文書目録解題 https://www.nijl.ac.jp/info/mokuroku/33-k1.pdf

- 二ツ井白神土地改良区 - 秋田県 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/genre_0000087738_00/%E4%BA%8C%E3%83%84%E4%BA%95%E7%99%BD%E7%A5%9E%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%94%B9%E8%89%AF%E5%8C%BA%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81%EF%BC%88202503ver%EF%BC%89.pdf

- 真澄が記した河辺郡 https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_2626056_po_54go.pdf?contentNo=1