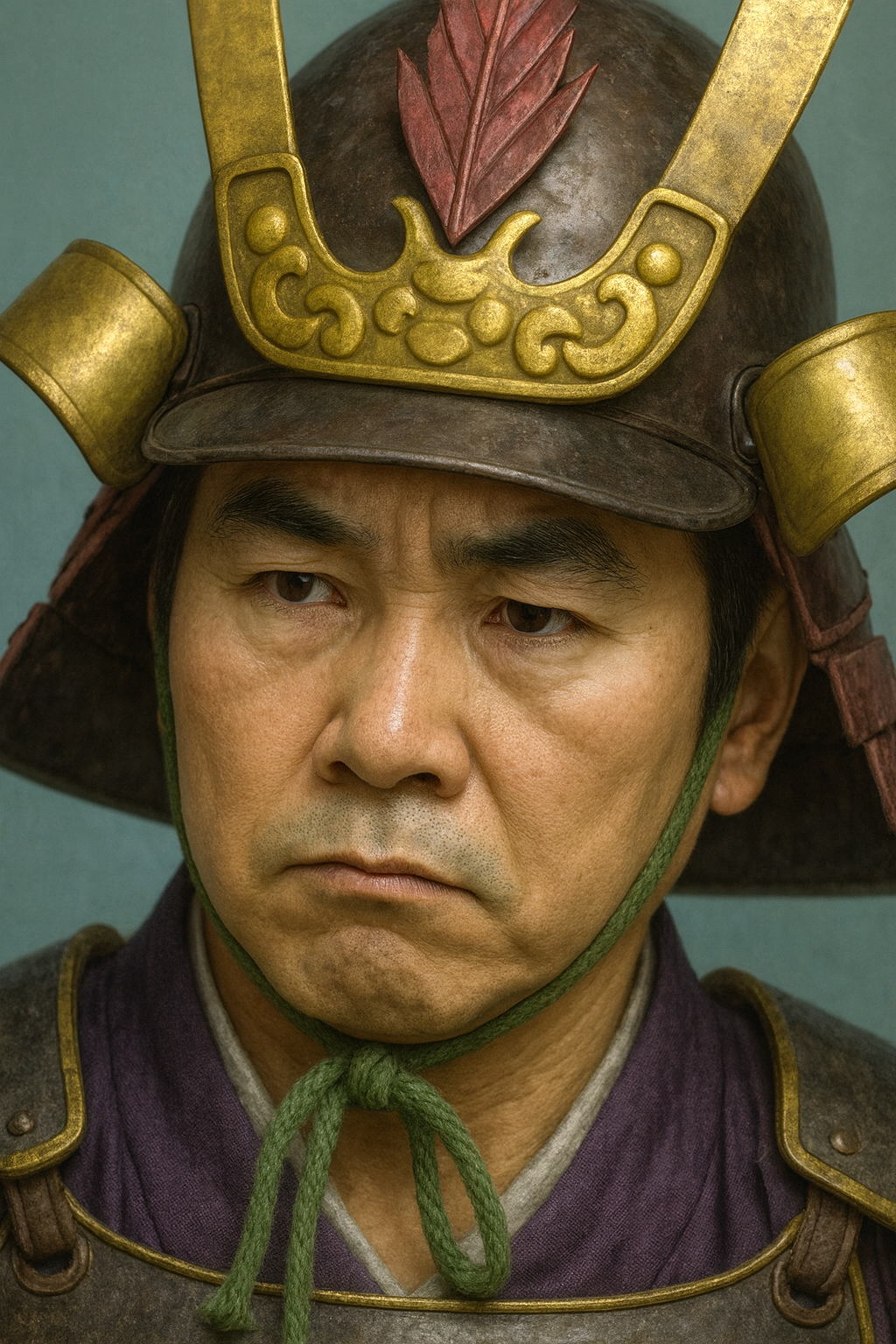

椎名慶胤

椎名慶胤は越中新川郡守護代。畠山氏からの自立を目指し神保慶宗と結ぶが、長尾為景の介入で新庄城の戦いで敗死。彼の死は越中戦国史の転換点となった。

越中新川郡守護代 椎名慶胤の生涯と時代背景に関する総合的考察

序論:戦国初期の越中と椎名慶胤

日本の戦国時代は、中央の室町幕府の権威が失墜し、各地の守護大名や国人領主が実力で領国支配を確立しようと鎬を削った動乱の時代として知られる。その渦中にあって、越中国(現在の富山県)の東部、新川郡を治めた守護代・椎名慶胤(しいな よしたね/のりたね)は、時代の大きな転換点に生きた武将である。彼の生涯は、単なる一地方領主の興亡に留まらない。それは、旧来の守護―守護代という室町幕府の統治秩序が崩壊し、新たな戦国時代の秩序が形成されていく過程を象徴する、極めて重要な事例である。

本報告書は、椎名慶胤という人物の生涯を徹底的に調査し、その行動原理と歴史的背景を多角的に解明することを目的とする。慶胤はなぜ、名目上の主君である守護・畠山氏に反旗を翻し、同じく守護代の神保慶宗と手を結んだのか。そして、その結果として越後の新興勢力・長尾為景の介入を招き、悲劇的な最期を遂げるに至ったのか。この問いを解き明かすため、本報告書では慶胤個人の事績のみならず、当時の越中国、さらには畿内や越後の複雑な政治情勢を深く掘り下げ、彼の歴史的立ち位置を立体的に描き出す。慶胤の選択と結末は、越中における戦国時代の本格的な幕開けを告げる画期的な出来事であり、その後の上杉謙信の越中平定、ひいては織田信長の北陸方面への進出へと連なる歴史の潮流を理解する上で、不可欠な視座を提供するものである。

第一章:椎名氏の出自と越中における勢力基盤

椎名慶胤の行動を理解するためには、まず彼が当主を務めた椎名氏が、越中においてどのような歴史的背景と勢力基盤を持っていたのかを把握する必要がある。椎名氏は、一朝一夕に台頭した土豪ではなく、名門の系譜と長年にわたる地域支配の実績を持つ、越中屈指の有力国人であった。

1-1. 桓武平氏千葉氏流の系譜

越中椎名氏の出自は、関東の有力御家人であった桓武平氏千葉氏流に遡る 1 。具体的には、下総国(現在の千葉県北部)を本拠とした千葉氏の祖・千葉常胤の弟である椎名胤光がその始祖とされる 2 。鎌倉時代、椎名氏は越中守護であった北条氏一族の名越氏との縁を得て、その被官として越中国へ移住・土着したと考えられている 2 。

この出自は、椎名氏の家格を物語る上で極めて重要である。彼らは単なる現地の土豪ではなく、中央の有力武家集団に連なる名門としての権威を有していた。この家格は、後に彼らが越中の国人領主たちの中で重きをなし、守護代という要職に就くための社会的基盤となった。

1-2. 新川郡守護代としての確立

椎名氏が越中東部の新川郡に確固たる勢力基盤を築いたのは、室町時代に入ってからである。南北朝の動乱期には、椎名頼胤(孫八頼胤)が松倉城(現在の富山県魚津市)に入ったとされ、この城が以降、椎名氏代々の拠点となった 2 。

その後、越中守護として足利一門の名門・畠山氏が入部すると、椎名氏はその被官となり、重臣として仕えるようになる 1 。やがて、その忠勤と実力が認められ、越中東部を管轄する新川郡の守護代に任命された 2 。守護代とは、在京することが多い守護に代わって現地で領国統治を行う役職であり、その地域の事実上の支配者であった。これにより椎名氏は、守護畠山氏の権威を背景としながら、新川郡における排他的な支配権を制度的に保障された存在となったのである。この地理的・政治的な立ち位置が、後の神保氏との対立や、越後長尾氏の介入といった歴史的事件の舞台設定を決定づけることになる。

1-3. 慶胤の父祖

椎名慶胤の直接の父祖として史料に名が見えるのが、新川郡守護代であった椎名順胤(しいな ありたね)である 3 。通称を四郎次郎といい、慶胤の父と推定されている 3 。

順胤の時代、椎名氏と主家である守護畠山氏との関係を示す重要な出来事があった。明応の政変(1493年)で将軍の座を追われた足利義材(後の義稙)が越中に下向した際、これを支援していたのが越中守護・畠山尚順(当時は尚慶)であった。この縁を通じて、尚慶は越中の守護代家に自らの名の一字を与える「偏諱」を行った。この時、椎名順胤も偏諱を受けたとみられ、その子である慶胤の代には、より明確な形で主従関係が確認されることになる 6 。慶胤の生涯は、父・順胤が築いたこの守護畠山氏との既存の関係性を継承しつつも、やがてそれを乗り越え、自立した権力者たらんとする試みであったと解釈できる。

第二章:分裂する越中統治体制:在京守護と三守護代

椎名慶胤が生きた16世紀初頭の越中は、守護である畠山氏の権威が著しく低下し、現地の守護代たちが自立化する過渡期にあった。この統治構造の脆弱性こそが、慶胤をはじめとする国人領主たちの野心を刺激し、やがて越中全土を巻き込む争乱へと発展する根本的な原因となった。

2-1. 守護畠山氏の畿内での苦境

越中守護職を世襲していたのは、管領家の一つである畠山氏の中でも尾州家と呼ばれる家系であった。しかし、慶胤の主君にあたる畠山尚順(はたけやま ひさのぶ、後に尚慶と改名)は、その生涯のほとんどを畿内での政争に費やさざるを得ない状況にあった。

1493年に発生した「明応の政変」において、尚順の父・畠山政長は細川政元らのクーデターによって敗れ、自害に追い込まれた 7 。家督を継いだ尚順は紀伊国(現在の和歌山県)へ逃れ、宿敵である畠山義豊(総州家)や、政変を主導した細川政元との間で、失地回復のための熾烈な戦いを繰り広げた 8 。彼は生涯を通じて、河内国(現在の大阪府東部)や紀伊を拠点に畿内での勢力回復に奔走し、分国である越中の統治に直接関与する余力はほとんどなかった 7 。

この「在京守護(実態は在畿)」の状態は、越中における守護権力の形骸化を決定的なものにした。現地の国人領主たちにとって、守護畠山氏はもはや直接的な支配者ではなく、遠い畿内にいる名目上の主君に過ぎなくなりつつあった。この権力の空白が、守護代たちの自立化と勢力拡大競争を促す最大の要因となるのである。

2-2. 三守護代分立体制

守護が事実上不在となった越中では、守護の権能を代行する三つの守護代家による分割統治体制が形成されていた 11 。越中西部の砺波郡を遊佐氏、中央部の婦負郡・射水郡を神保氏、そして東部の新川郡を椎名氏がそれぞれ守護代として統治していたのである 5 。

この三守護代体制は、一見すると安定した分立統治に見えるが、その実態は各々が自領の拡大を狙う、極めて不安定な競合関係にあった。特に、越中平野の中央部という最も豊かで戦略的な要地を支配する神保氏は、次第に他の二氏を圧倒する勢力を蓄え、越中一国の支配者たらんとする野心を抱くようになっていった 13 。椎名慶胤は、この神保氏の台頭という状況の中で、自家の生き残りと発展をかけて、協調か対立かという重大な選択を迫られることになる。

このような統治構造の脆弱性は、必然的に下剋上の風潮を生み出した。中央の権威である守護と、現地の権力者である守護代との間に生じた著しい乖離は、野心的な現地勢力にとって、主家からの自立や勢力拡大を図る絶好の機会を提供した。したがって、後に椎名慶胤や神保慶宗が畠山氏からの独立を志向するに至った背景には、彼ら個人の野心のみならず、当時の越中が抱えていた統治システムそのものの構造的欠陥があったと言える。彼らの反乱は、この脆弱なシステムが必然的に生み出した帰結の一つであった。

以下の表は、この複雑な時代の椎名慶胤をめぐる主要な登場人物とその関係性をまとめたものである。

表1:椎名慶胤をめぐる主要人物関係図(永正年間後半)

|

人物 |

立場・役職 |

椎名慶胤との関係 |

|

椎名慶胤 |

越中・新川郡守護代 |

本報告書の主題 |

|

畠山尚順(尚慶) |

越中・河内・紀伊守護 |

主君(偏諱を授ける) |

|

神保慶宗 |

越中・婦負/射水郡守護代 |

同盟者(共に畠山氏に反旗) |

|

長尾為景 |

越後守護代 |

敵対者(畠山氏の要請で侵攻) |

|

椎名順胤 |

(元)新川郡守護代 |

父(推定) 3 |

|

椎名長常 |

(後)新川郡又守護代 |

兄弟(推定)、後継者 3 |

|

椎名康胤 |

(後)松倉城主 |

子(推定) 3 |

第三章:名目上の主従関係:畠山尚慶と「慶」の字の授与

畿内での政争に明け暮れ、越中への実質的な支配力を失いつつあった守護・畠山尚順(尚慶)であったが、彼は自らの権威を維持するために、名誉や儀礼といった象徴的な手段を用いた。その最もたるものが、家臣への「偏諱(へんき)」の授与である。この行為は、主従関係を再確認する重要な儀礼であったが、皮肉にも、それが家臣の自立心を刺激する結果を招くことになる。

3-1. 偏諱の授与

偏諱とは、主君が自らの諱(いみな、実名)の一字を家臣に与え、名乗ることを許す行為である。これは家臣にとって最高の栄誉であり、主君との特別な結びつきを示すものであった。畠山尚順は、名を「尚慶」と改めていた明応7年(1498年)頃、遠く離れた越中の有力な守護代たちに対して、この偏諱を授与した 6 。

これにより、椎名順胤の子は主君の「慶」の字を拝領して「椎名慶胤」と名乗り、同じく守護代であった神保長誠の子も「神保慶宗」と名乗るようになった 6 。尚慶にとってこの行為は、軍事力や行政力を直接行使できない越中に対して、自らの権威を再確認させ、名目上の主従関係を繋ぎ止めるための重要な政治的ジェスチャーであった。

しかし、この栄誉の授与は、意図せざる結果をもたらした。主君・尚慶自身は畿内から動けず、越中への実質的な支配力が低下の一途をたどる中で、偏諱を授けられた慶胤や慶宗は、守護から公的にその実力を認められた有力者であるという「お墨付き」を得たことになった。このお墨付きは、彼らが領内において自らの権威を高め、他の国人たちを束ねる上で、極めて強力な武器となった。

結果として、主君の権威を強化し、忠誠心を高めるはずであった偏諱の授与が、皮肉にも家臣たちが自立するための権威的基盤を強化する役割を果たしてしまったのである。主君から与えられた栄誉が、主君への反逆の土台となるという、まさに戦国時代特有のパラドックスがここに見て取れる。慶胤と慶宗は、畠山尚慶から与えられた「慶」の字を共有する者同士として、やがて共通の目的のために手を結ぶことになる。

第四章:自立への胎動:神保慶宗との同盟

守護・畠山氏の権威が名目的なものとなる中、越中では守護代である神保氏と椎名氏の力が相対的に増大していった。特に越中中央部を抑える神保氏の台頭は著しく、その当主・神保慶宗は、ついに主家からの完全な自立を画策する。この動きに、椎名慶胤は自家の将来を賭けて同調し、越中の勢力図を塗り替えるための戦略的同盟を結ぶに至った。

4-1. 神保氏の台頭と独立志向

三守護代の中でも、婦負・射水両郡を支配する神保氏は、その経済力と地理的優位性から次第に勢力を拡大させていった 13 。その当主である神保慶宗は、もはや名ばかりの主君である畠山氏の権威に服することを良しとせず、越中における独立した戦国大名となることを目指し始めた 2 。

慶宗の独立志向の背景には、彼が加賀の一向一揆と姻戚関係を結ぶなど、畠山氏の意向を離れて独自の外交政策を展開していた事実がある 12 。これは、守護の統制から離脱し、自らの判断で近隣勢力と結びつき、独自の権力基盤を構築しようとする明確な意志の表れであった。神保慶宗の動きは、単なる主家への反抗ではなく、旧来の守護代という立場から脱皮し、新たな時代の支配者になろうとする野心的な試みだったのである。

4-2. 慶胤の同調

この神保慶宗の野心的な動きに対し、新川郡の椎名慶胤は同調の道を選んだ 2 。両者は、かつては越中の覇権を争うライバルでありながら、この時は「打倒畠山氏」「越中の自立」という共通の目的の下に手を結んだ。

慶胤にとって、この同盟は極めて合理的な戦略的判断であった。単独で畠山氏とその与党に立ち向かうよりも、越中で最も勢いのある神保氏と連合する方が、成功の公算は遥かに高かった。また、もし神保氏の独立が成功すれば、それに協力した椎名氏もまた、新川郡における支配権を完全に確立し、独立領主としての地位を確保できる可能性があった。この同盟は、守護代同士のライバル意識を超えた、戦国乱世を生き抜くための冷徹な計算に基づくものであり、ここに越中の勢力は、畠山氏を戴く旧来の秩序を守ろうとする勢力と、神保・椎名を中心とする新たな独立勢力とに二分されることになった。

第五章:越後からの介入者:長尾為景の越中侵攻

神保慶宗と椎名慶胤による反乱の動きは、越中の内乱に留まらなかった。主君・畠山尚順は、この事態を鎮圧するため、隣国越後(現在の新潟県)の守護代・長尾為景(ながお ためかげ)に救援を要請する。これにより、越中の争乱は新たな局面を迎え、外部勢力の介入が地域の運命を大きく左右する時代の到来を告げることになった。

5-1. 侵攻の二重の動機

長尾為景が越中へ軍事介入するに至った背景には、公的な大義名分と、個人的な怨恨という二重の動機が存在した。

第一に、公的な理由として、越中守護である畠山尚順からの、反乱者・神保慶宗を討伐せよという正式な要請があった 12 。守護の命を受けて反乱者を討つという形は、為景の出兵を正当化する上でこの上ない大義名分となった。

第二に、為景には神保氏に対する強い私的な遺恨があった。永正3年(1506年)、為景の父である長尾能景は、畠山氏の要請で越中の一向一揆と戦った際、協力するはずだった神保氏の裏切りに遭い、般若野の戦いで無念の戦死を遂げていた 16 。為景にとって、神保慶宗は父の仇敵の跡を継ぐ者であり、その討伐は積年の恨みを晴らす絶好の機会でもあった。

為景は、この「主君の命」という公的な大義名分と、「父の仇討ち」という私的な動機を巧みに結びつけ、越中への領土的野心を実現しようとした。彼の行動は、単なる援軍派遣に留まらず、越中東部への影響力拡大を狙った、極めて戦略的なものであった。

5-2. 侵攻準備と畠山方の内情

永正17年(1520年)春、長尾為景は越中侵攻に向けて周到な準備を開始した。まず越後と越中の国境を封鎖して軍備を固め、神保・椎名連合軍の情報を遮断した 19 。

同時に、為景は主君である畠山尚順に協力を要請した。尚順自身は畿内から動かなかったものの、為景の出兵を督励し、さらに分家である能登(現在の石川県能登地方)の守護・畠山義総に対して、為景に協力して越中侵攻の陣頭に立つよう指示している 19 。

一方で、畠山方の足並みは必ずしも一枚岩ではなかった。尚順の書状からは、彼が越中の問題については神保慶明(慶宗の弟か)や遊佐慶親といった、慶宗に与しない国人たちに一任する意向であったことが窺える 8 。これは、越中内部にも神保・椎名連合に反発する勢力が存在し、畠山氏が彼らを糾合して対抗しようとしていたことを示している。かくして、越中の戦乱は、神保・椎名連合軍に対し、長尾為景を主軸とする越後軍、能登畠山軍、そして越中の反神保・椎名派国人から成る連合軍が対峙するという、複雑な構図を呈することになった。

第六章:新庄城の戦いと慶胤の最期

永正17年(1520年)、長尾為景率いる越後・能登連合軍は、満を持して越中へと侵攻した。これに対し、神保慶宗と椎名慶胤の連合軍は本拠地で迎え撃つ。この一連の戦役、特に新庄城(現在の富山市新庄)周辺で行われた決戦は、慶胤の運命、そして越中の未来を決定づけるものとなった。

6-1. 緒戦と長尾軍の進撃

同年6月13日、長尾為景は軍事行動を開始した 19 。越後軍は破竹の勢いで進撃し、7月3日には椎名氏の支配下にあった越中国境の境城を陥落させる。さらに7月23日には椎名氏の一族を打ち破り、越中東部を着実に制圧していった 19 。

為景は、神保慶宗を討ち取るまでは年を越してでも戦い続けるという固い決意を示しており、その配下の武将たちも決死の覚悟でこの戦役に臨んでいた 19 。長尾軍は、椎名氏の本拠地である松倉城には直接攻撃をかけず、その手前に位置する新川郡の新庄城に陣を構え、神保・椎名連合軍との決戦に備えた 19 。この時点で、戦いの主導権は完全に長尾軍が握っていた。

6-2. 決戦と神保・椎名連合軍の壊滅

長尾軍の侵攻に対し、神保慶宗は婦負・射水郡から軍勢を率いて神通川を渡り、反撃を試みた。両軍は現在の富山市東部一帯で、初秋から冬にかけて一進一退の攻防を繰り広げた 19 。

しかし、戦局は同年12月21日に大きく動く。神保慶宗は長尾軍に対して乾坤一擲の総攻撃を仕掛けたが、これは無惨にも失敗に終わった 3 。神保・椎名連合軍は壊滅的な敗北を喫し、敗走を余儀なくされる。当時の記録である『遊行二十四祖御修行記』によれば、敗走する兵たちは厳冬の中、凍結した川をいくつも渡り、深い雪をかき分けて逃げたが、その過程で実に2千人もの兵が溺死または凍死したと伝えられており、その惨状が窺える 19 。

6-3. 慶胤の最期

この決戦の敗北により、連合軍の総帥であった神保慶宗は、逃走の末に追い詰められ、ついに自害して果てた 19 。そして、彼と運命を共にした椎名慶胤もまた、この新庄城の戦いにおいて討死したとみられている 3 。

長尾為景が戦後に残した書状には、この戦いで神保慶宗のほか、遊佐氏、椎名氏、土肥氏といった越中の有力国人の親類縁者や家臣数千人を討ち取るか捕虜にし、越中一国を静謐にしたと記されている 19 。史料上、神保慶宗は「自害」と明記されているのに対し、慶胤の最期は「討死したとみられる」とされており、おそらくは乱戦の中で命を落としたものと考えられる。

椎名慶胤の死は、一個人の悲劇に留まらない。それは、神保慶宗と共に、守護畠山氏からの自立を目指した越中守護代勢力の一大拠点が、外部からの軍事介入によって一挙に崩壊したことを意味する歴史的事件であった。

第七章:慶胤死後の椎名氏と歴史的評価

椎名慶胤の敗死は、椎名氏の運命、そして越中の政治構造を根底から覆す結果をもたらした。勝利者となった長尾為景は、巧みな戦後処理によって越中東部への影響力を確立し、椎名氏は独立への道を完全に断たれ、新たな従属関係へと組み込まれていくことになる。

7-1. 長尾為景による戦後処理

新庄城の戦いに勝利した長尾為景は、反乱の首謀者であった椎名慶胤に代わり、自らが新川郡の守護代職を獲得した 2 。これにより、越後長尾氏は公式に越中新川郡の支配権を手中に収めた。

しかし、為景は椎名氏を根絶やしにするという選択は取らなかった。彼は、慶胤の兄弟とみられる椎名長常(しいな ながつね)を「又守護代(またしゅごだい)」、すなわち守護代の代理人として任命し、引き続き新川郡の現地統治を委ねるという、極めて巧妙な策を用いた 2 。

これは為景の優れた政治的判断であった。反乱の首謀者一族を完全に排除すれば、現地の国人たちの激しい抵抗を招き、統治が不安定になる恐れがあった。そこで、反乱の主犯である慶胤のみを排除し、その一族である長常を代官として利用することで、統治コストを抑えつつ、椎名氏そのものを長尾氏に従属する存在へと再編することに成功したのである。椎名氏は家名を保つことはできたが、その地位は独立した守護代から、越後長尾氏の代理人へと大きく格下げされることになった。

7-2. 椎名氏の対越後従属とその後

この一件以降、椎名氏は越後長尾氏に従属する形でその命脈を保つことになる 2 。慶胤の敗死によって切り開かれた越後勢力の越中への道は、その後さらに太く、強固なものとなっていった。

時代が下り、慶胤の子と推定される椎名康胤(しいな やすたね)が当主となると、今度は神保慶宗の子・長職(ながもと)が勢力を再興し、椎名領への侵攻を開始する 3 。この危機に際し、康胤は父の代の敵であった越後長尾氏、すなわち長尾為景の子である長尾景虎(後の上杉謙信)に支援を要請せざるを得なかった。これにより、椎名氏と越後長尾氏(上杉氏)との主従関係はさらに深化し、越中の政治は越後の動向に完全に左右される時代へと突入していく。

椎名慶胤の行動は、結果として越後勢力の越中への影響力を決定的に強めるという、彼自身の意図とは全く逆の結果を招いたのである。

7-3. 椎名慶胤 ― 越中戦国史の転換点を体現した悲劇の武将

椎名慶胤の生涯を歴史的に評価するならば、彼は越中における「旧来の室町的秩序」から「新たな戦国的秩序」への移行期を象徴する、悲劇的な武将であったと言える。

慶胤以前の椎名氏、すなわち父・順胤の代までは、室町幕府が定めた守護―守護代制という統治の枠組みの中で活動していた 6 。しかし慶胤は、その枠組みそのものを破壊し、自らが独立した領主になろうと試みた、越中における最初の世代の一人であった 2 。

彼の野心的な試みは、越後という外部の、より強大な新興勢力の軍事介入によって無残にも打ち砕かれた 3 。そして、彼以降の椎名氏(弟・長常や子・康胤)は、その長尾氏(後の上杉氏)に従属することによってしか、家の存続を図ることができなくなった 2 。

したがって、椎名慶胤の生涯は、一個人の栄達と挫折の物語に留まらない。それは、越中という一地方の歴史が、旧時代の秩序から新時代の秩序へと大きく転換する、その画期を体現したものであった。彼はその転換点の中心で行動し、そして敗れ去った。彼の悲劇は、越中の戦国史が新たな段階へと移行したことを示す、象徴的な出来事だったのである。

結論:椎名慶胤の生涯が残した歴史的意義

越中新川郡守護代・椎名慶胤の生涯は、守護権威が衰退し、旧来の秩序が崩壊していく戦国時代初期という激動の時代において、地方の有力国人が如何に自立を模索し、そしてより強大な新興勢力の前に挫折していったかを示す、典型的な事例である。彼は、主家である畠山氏からの独立を目指し、宿敵であったはずの神保慶宗と手を結ぶという大胆な行動に出た。これは、室町幕府の統治システムからの脱却を目指す、明確な意志の表れであった。

しかし、その行動は、隣国越後から長尾為景という新たなプレイヤーを越中政治の盤上に引き入れる決定的な契機となってしまった。慶胤の反乱と敗死は、結果として越中における畠山氏の支配力を完全に形骸化させると同時に、越後長尾氏(後の上杉氏)が越中へ深く介入する道を切り開いた。彼の死後、椎名氏は越後の従属下に置かれ、越中の運命は、もはや越中内部の力学だけでは決まらない時代へと突入した。

この意味において、椎名慶胤は、その意図とは裏腹に、越中の戦国時代を本格的に始動させた人物として、歴史にその名を刻んでいる。彼の悲劇的な生涯は、単なる敗者の物語ではなく、一つの時代が終わり、新たな時代が始まる転換点に立ち、その奔流に飲み込まれていった一人の武将の記録として、重要な歴史的意義を持つものである。彼の挑戦と挫折の上に、後の上杉謙信による越中平定、さらには織田信長と上杉氏が越中を舞台に繰り広げる死闘へと連なる、越中戦国史の大きな流れが形成されていったのである。

引用文献

- 武家家伝_椎名氏 - harimaya.com http://www.harimaya.com/o_kamon1/buke_keizu/html/siina_k.html

- 椎名氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8E%E5%90%8D%E6%B0%8F

- 椎名慶胤 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8E%E5%90%8D%E6%85%B6%E8%83%A4

- 椎名氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%A4%8E%E5%90%8D%E6%B0%8F

- 越中守護職一覧 http://www1.cnh.ne.jp/minton2/Gallery-3-2-3.html

- 椎名順胤 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8E%E5%90%8D%E9%A0%86%E8%83%A4

- 畠山尚順(はたけやま・ひさのぶ) 1475~1522 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/HatakeyamaHisanobu.html

- 畠山尚順 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E5%B0%9A%E9%A0%86

- 畠山尚順 | 戦国時代人物名鑑 - Merkmark Timelines https://www.merkmark.com/sengoku/meikan/51ha/hatakeyama_hisanobu.html

- 畠山尚順 管領家の若さまからの転落人生 - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/flower-palace/hatakeyama-hisanobu/

- HT11 神保国久/国氏 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/ht11.html

- 新庄城と戦国時代の越中 - 富山市 https://www.city.toyama.toyama.jp/etc/maibun/yasuda/event/mini-shinjou-shiryou.pdf

- 武家家伝_椎名氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/siina_k.html

- 椎名長常とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%A4%8E%E5%90%8D%E9%95%B7%E5%B8%B8

- 椎名康胤 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8E%E5%90%8D%E5%BA%B7%E8%83%A4

- 長尾為景の越中侵攻 3月26日(火)~4月23 - 米沢市上杉博物館 https://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/image/uesugi_bunkakan/2024/2024bunkakanmokuroku01.pdf

- 令和6年度 上杉文華館「長尾上杉氏の北陸侵攻」① - 米沢観光コンベンション協会 https://yonezawa.info/log/?l=537371

- 长尾为景- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%95%B7%E5%B0%BE%E7%82%BA%E6%99%AF

- 新庄城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%BA%84%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 武家家伝_神保氏抄 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/zinbo_k2.html

- 新庄城跡は - 富山市 https://www.city.toyama.toyama.jp/etc/maibun/center/topics/sinjo/sinjo.htm