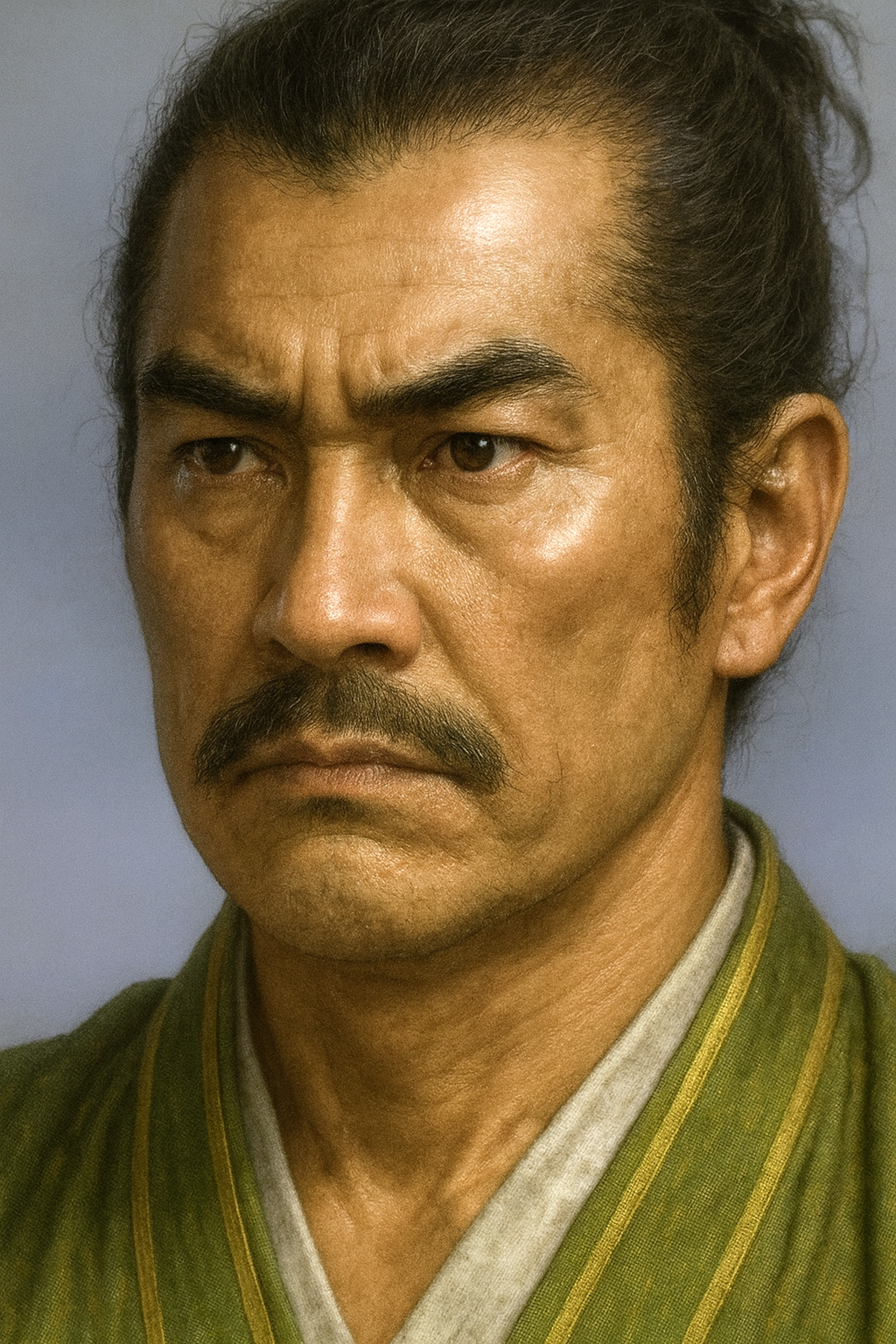

武田信昌

武田信昌は武田信玄の曾祖父。守護代跡部氏を討伐し「武田家中興の祖」と称されたが、晩年に次男信恵を寵愛し、嫡男信縄との家督争いを引き起こし、甲斐を長期の内乱に陥れた。

武田信昌の生涯 ― 中興の祖の栄光と内乱の蹉跌

序章:乱世の狭間に立つ守護 ― 武田信昌の位置づけ

戦国最強と謳われた武田信玄。その威光は今なお人々を魅了してやまない。しかし、その強大な武田軍団と盤石な領国体制が、一朝一夕に築かれたものでないことは言うまでもない。信玄の栄光に至る道筋には、幾人もの先人たちの苦闘と葛藤があった。本報告書で光を当てる武田信昌は、信玄の曾祖父にあたる人物であり、まさにその礎を築いた一人である 1 。

信昌の生涯は、一つの大きな矛盾を内包している。彼は、主家を凌駕するほどの権勢を誇った守護代・跡部氏を討伐し、失墜していた甲斐守護としての武田家の権威を回復させた。この功績により、彼は「武田家中興の祖」と称えられる 1 。一方で、その晩年には自らが寵愛する次男を後継に据えようとして、嫡男との間に深刻な対立を生み、甲斐国を二分する長期の内乱を招いた張本人でもある。この内乱は、武田氏が戦国大名として飛躍する機会を十数年も遅らせる結果となった。

「中興の祖」としての栄光と、「内乱の元凶」としての蹉跌。この二つの貌を持つ武田信昌とは、一体いかなる人物だったのか。本報告書は、権力掌握、領国経営、そして内乱へと至る彼の生涯を丹念に追い、その行動の背景にある政治力学や人間関係を深く分析することで、戦国黎明期という時代の転換点に生きた一人の指導者の実像に迫るものである。

【表1:武田信昌 略年表】

|

西暦(和暦) |

信昌の年齢 |

出来事 |

関連人物 |

意義・出典 |

|

1447年(文安4年) |

0歳 |

誕生。幼名は五郎 3 。 |

武田信守(父) |

甲斐武田氏第15代当主の子として生まれる。 |

|

1455年(康正元年) |

9歳 |

父・信守の死去に伴い家督を相続。守護代・跡部氏が実権を掌握 1 。 |

跡部明海、跡部景家 |

幼少のため、名目上の守護となる。 |

|

1465年(寛正6年) |

19歳 |

夕狩沢合戦で守護代・跡部景家を討ち、実権を回復 1 。 |

諏訪信満 |

「武田家中興の祖」と称される契機となる。 |

|

1472年(文明4年) |

26歳 |

信濃佐久郡の大井政朝による甲斐侵攻を撃退 1 。 |

大井政朝 |

守護として外敵の排除に成功する。 |

|

1492年(明応元年) |

46歳 |

長男・信縄に家督を譲り隠居。次男・信恵を巡り信縄との対立が表面化 1 。 |

武田信縄、油川信恵 |

約16年続く甲斐の内乱が始まる。 |

|

1498年(明応7年) |

52歳 |

明応の大地震を機に、信縄と一時和睦 1 。 |

伊勢宗瑞 |

和睦の条件として足利茶々丸が引き渡される。 |

|

1504年(永正元年) |

58歳 |

菩提寺として永昌院を創建 7 。 |

- |

晩年の信仰生活をうかがわせる。 |

|

1505年(永正2年) |

59歳 |

内乱の渦中に死去。法名は永昌院殿傑山勝公大禅定門 1 。 |

- |

内乱は孫の信虎の代まで続くことになる。 |

第一部:守護権威の回復 ― 中興の祖の誕生

第一章:名ばかりの家督 ― 守護代・跡部氏の専横

武田信昌が歴史の表舞台に登場した15世紀半ばの甲斐武田氏は、存亡の危機に瀕していた。その遠因は、応永23年(1416年)にまで遡る。当時の甲斐守護・武田信満が、関東管領・上杉氏憲(禅秀)の反乱(上杉禅秀の乱)に加担した結果、室町幕府の討伐を受け自害に追い込まれたのである 5 。これにより甲斐国は守護不在の混乱状態に陥り、「地下一揆蜂起」と記録されるほど国内は荒廃した 5 。

この混乱を収拾するため、幕府は信満の一族である武田信元を新たな守護として派遣する。その際、信元の甲斐入国を支援したのが、隣国・信濃の守護であった小笠原政康であった。そして、この時に小笠原政康が自らの同族である跡部明海・景家父子を、守護の目付役を兼ねる守護代として甲斐へ送り込んだのである 5 。もともと信濃国佐久郡を本拠とする小笠原氏の庶流であった跡部氏は、こうして甲斐の国政に深く関与する足掛かりを得た。彼らは甲斐の土着勢力ではなく、外部からもたらされた権力であった。

跡部氏は、巧みに甲斐国内の国人衆を懐柔し、自らの勢力基盤を固めていく。武田信元、そしてその後を継いだ信重、信守の代には、守護の権威は名ばかりのものとなり、実権は完全に守護代である跡部明海・景家父子の手に握られていた 5 。そして康正元年(1455年)、武田信守が死去し、わずか9歳の信昌が家督を継ぐと、跡部氏の権勢は頂点に達する。『鎌倉大草紙』は、この時期の跡部景家が「専横を極めた」と記しており、主従関係は完全に逆転していた 5 。長禄元年(1457年)には、景家が主君であるはずの信昌を合戦で打ち破り、武田一門の岩崎氏を滅ぼしてその所領を奪うという、下剋上を象徴する事件まで発生している 5 。

第二章:権力奪還への道 ― 夕狩沢合戦と跡部氏の滅亡

名ばかりの守護として、屈辱の日々を送っていた信昌に転機が訪れる。寛正5年(1464年)、長年にわたり甲斐国に君臨してきた跡部明海が死去したのである 1 。父・信守から跡部氏討伐の遺言があったとも伝えられるが 1 、信昌はこの機を逃さなかった。

翌寛正6年(1465年)6月、信昌はついに権力奪還の兵を挙げる。この時、彼の強力な味方となったのが、信濃の有力国人である諏訪氏であった 4 。この連携は、単なる隣国からの援軍という以上の意味を持っていた。実は、この頃の信濃では小笠原氏が二つの派閥に分裂して対立しており、跡部景家は「府中小笠原氏派」と、そして武田信昌と諏訪氏は「伊那小笠原氏派」とそれぞれ連携していたのである 5 。つまり、信昌の跡部氏討伐は、甲斐国内の権力闘争であると同時に、信濃における二大勢力の代理戦争という側面も帯びていた。信昌は、巧みに隣国の政治力学を利用し、自らの戦いを有利に進めたのである。

信昌・諏訪連合軍は、夕狩沢(現在の山梨市)で跡部景家軍と激突する(夕狩沢合戦)。この戦いで景家軍は敗走し、追いつめられた景家は西保の小田野城(旧牧丘町)にて自害を遂げた 1 。ここに、約半世紀にわたって甲斐国を牛耳ってきた守護代・跡部氏の支配は終焉を迎えた。

この劇的な勝利を象徴する逸話として、「楯無鎧」の伝承が残されている。武田家に代々伝わるこの宝鎧を、跡部景家が着用して戦に臨んだ際、信昌軍が放った矢が鎧を貫き、景家は討死したという。しかし、後に信昌がその鎧を奪還して自ら矢を射させてみたところ、一本の矢も通さなかったと伝えられる 5 。この伝説は、信昌の勝利が単なる軍事的な成功に留まらず、武田宗家の正統性と神威を回復させる象徴的な出来事として、後世に語り継がれたことを示している。

跡部氏という最大の枷を排斥した信昌は、ここに名実ともに甲斐国主としての権力を掌握した。この功績により、彼は「武田家中興の祖」と称賛され、その権威は絶大なものとなった。後年、武田家の家臣団に多田常昌をはじめとして、信昌から「昌」の字を偏諱として与えられる者が多く現れたことは、彼が確立した権威の大きさを物語っている 1 。

第二部:分裂する甲斐 ― 内乱の時代

第三章:束の間の安定と新たな火種

守護代・跡部氏を滅ぼし、甲斐国の実権を掌握した信昌は、守護としての務めを着実に果たしていく。文明4年(1472年)、信濃佐久郡の国人・大井政朝が甲斐の八代郡へ侵攻すると、信昌は自ら兵を率いてこれを撃退。さらには機を見て佐久郡へ逆侵攻するなど、外敵に対して毅然とした態度で臨んだ 1 。これにより、武田氏の威勢は隣国にも示されることとなった。

しかし、その治世は決して平穏無事ではなかった。『勝山記』などの記録によれば、信昌の統治時代は度重なる飢饉や疫病の蔓延に苦しめられ、領内では一揆が発生するなど、内政は多難を極めた 1 。守護権力を回復したとはいえ、領国支配の基盤は未だ脆弱であり、民心の安定は容易ではなかったことがうかがえる。

さらに深刻だったのは、国内の有力国人衆の自立化の動きであった。延徳2年(1490年)頃になると、甲斐南部の河内地方を領する穴山氏や、西部の巨摩郡に勢力を持つ大井氏(武田大井氏)、そして東部の郡内地方を支配する小山田氏といった有力氏族が、守護の統制から離れ、独立した領主として振る舞う傾向を強めていく 1 。これらの国人衆は、かつて信昌が跡部氏を打倒する際には協力的であったかもしれないが、共通の敵が消えた今、彼らは守護・武田氏にとって新たな潜在的脅威となりつつあった。そして、これらの勢力は、まもなく甲斐国を揺るがすことになる内乱において、決定的に重要な役割を果たすことになるのである。

第四章:武田家を二分した大抗争 ― 信縄 対 信恵

4.1 兄弟相論 ― 伝統的解釈「廃長立幼」

明応元年(1492年)、46歳になった信昌は、家督を嫡男の信縄に譲って隠居生活に入る 1 。しかし、平穏な引退とはならなかった。伝統的な解釈によれば、信昌は隠居後、次男の油川信恵を異常なまでに寵愛し、一度は譲った家督を信縄から取り上げて信恵に与えようと画策したとされる 1 。信恵の母は、郡内地方の有力国人・小山田氏の出身であったとされ 6 、信昌のこの動きには小山田氏の意向も絡んでいた可能性がある。

この「廃長立幼」の企てが、武田家を二分する悲劇的な内乱の直接的な原因となった、というのが長らく通説とされてきた。当時の記録である『勝山記』は、この年の6月11日の出来事について「甲州乱国ニ成リ初テ候也」と記し 6 、『王代記』は同年7月の市川での合戦を「兄弟相論」と明確に記録している 6 。父・信昌と次男・信恵が連合し、当主である長男・信縄と争うという、異常な構図の内戦が始まったのである。

4.2 関東情勢の奔流 ― 新説「堀越公方問題」

近年、この内乱の原因について、新たな視点が提示されている。それは、単なる家督争いという内的な要因だけでなく、当時の関東・東海地方の激動する政治情勢という外的な要因に根本原因を求める説である 16 。

内乱勃発の前年、延徳3年(1491年)、伊豆を拠点とする堀越公方・足利政知が死去した。これを機に、政知によって廃嫡されていた子の足利茶々丸が反乱を起こし、異母弟らを殺害して実力で公方の座を奪うという事件が発生した(豆州騒動) 16 。この旧来の権威である堀越公方の内紛と、時を同じくして駿河・伊豆で台頭しつつあった新興勢力・伊勢宗瑞(後の北条早雲)の存在は、周辺諸国に重大な選択を迫った。

この新説によれば、武田家の内乱は、この「堀越公方問題」への対応を巡る外交方針の対立であったとされる。すなわち、隠居の信昌・信恵派は、旧来の権威である「足利茶々丸を支援」することで、伊勢宗瑞ら新興勢力の拡大を牽制しようとする保守的な外交路線をとった。一方、当主である信縄は、もはや形骸化した権威に見切りをつけ、現実的な脅威となりつつある「伊勢宗瑞との協調」を模索する、より戦国的な外交路線を選択した 16 。この外交方針の根本的な対立が、家督問題と結びつき、武力衝突へと発展したというのである。

この内乱は、武田家が「室町的秩序」に依拠し続けるのか、それとも「戦国的秩序」へと舵を切るのか、その岐路に立たされていたことを象徴している。かつて守護権威の「回復」に成功した信昌は、皮肉にもその古い秩序の価値観から抜け出すことができず、新しい時代の現実を見据える息子と激しく対立することになったのである。

4.3 泥沼化する戦いと天災による停戦

内乱は甲斐国全土を巻き込み、泥沼化していく。当初、信昌・信恵派は東郡塩後原の戦いで信縄方に勝利を収めるなど優勢に戦を進めた 6 。彼らの背後には、信恵の母方の実家である郡内領主・小山田氏や、甲斐南部の穴山氏、さらには駿河の今川氏といった勢力が支援していた可能性も指摘されている 6 。

しかし、戦局は次第に信縄方に有利に傾いていく。明応3年(1494年)には、信恵派は信縄方に大敗を喫し、劣勢に立たされた 6 。一進一退の攻防が続く中、明応7年(1498年)、事態を急変させる出来事が起こる。甲斐国をはじめ東海一帯に甚大な被害をもたらした「明応の大地震」である 1 。この天災により、両軍とも軍事行動の継続が困難となり、ついに和睦の機運が生まれた。

この和睦の際、極めて重要な取引が行われたとされる。信縄は、自らが庇護していた足利茶々丸を、敵対していた伊勢宗瑞に引き渡したのである。これにより茶々丸は自害に追い込まれ、宗瑞は伊豆平定を決定的なものとした 1 。この事実は、内乱の軍事的な決着はつかなかったものの、外交的には信縄の現実路線が勝利を収めたことを強く示唆している。武田家の内乱は、結果として伊勢宗瑞という新たな戦国大名の台頭を助けることになったのである。

【表2:武田家内乱における主要人物と勢力図】

|

人物名 |

所属勢力 |

背景・役割 |

関連史料・出典 |

|

武田信昌 |

信昌・信恵派 |

隠居の身ながら次男・信恵を擁立。旧来の権威である堀越公方を支持し、信縄と対立したとされる。 |

1 |

|

油川信恵 |

信昌・信恵派 |

信昌の次男。山梨郡油川を拠点とする。父の支援と母方の小山田氏を頼りに、兄・信縄と家督を争う。 |

6 |

|

小山田氏 |

信昌・信恵派 |

郡内地方の有力国人。信恵の母方の実家とされ、軍事的に支援。武田宗家からの独立性を保つ。 |

6 |

|

穴山氏 |

信昌・信恵派(推定) |

甲斐南部の有力国人。今川氏との繋がりから、信昌・信恵方を支援した可能性が指摘されている。 |

15 |

|

今川氏 |

信昌・信恵派(推定) |

駿河の守護大名。穴山氏を通じて武田家の内乱に介入し、信昌・信恵方を支援したとされる。 |

15 |

|

武田信縄 |

信縄派 |

嫡男・当主。新興勢力である伊勢宗瑞との協調路線を選択か。父・叔父と対立し、甲斐国を二分する。 |

1 |

|

伊勢宗瑞(北条早雲) |

(間接的に)信縄派に有利 |

駿河・伊豆の新興勢力。足利茶々丸と敵対。武田家の内乱に乗じ、茶々丸の身柄を得て伊豆平定を果たす。 |

1 |

|

足利茶々丸 |

- |

堀越公方。武田家の内乱の引き金となった外交問題の中心人物。信縄から宗瑞へ引き渡され自害。 |

1 |

第三部:晩年と遺産

第五章:落合御前 ― 隠居後の信昌

明応元年(1492年)に家督を譲って以降、信昌は隠居の身であったが、その影響力は依然として大きく、内乱の一方の当事者として政治の渦中にあり続けた。彼の隠居所については、「武田信縄書状」の中に信昌が「落合御前」と呼ばれている記述があることから、当時の万力郷落合(現在の山梨市)に館を構えていたと考えられている 19 。

武将としての激しい生涯を送る一方で、信昌は信仰心も持ち合わせていたようである。永正元年(1504年)、信昌は自らの菩提を弔うため、矢坪の地に曹洞宗の寺院・永昌院を創建した 7 。この永昌院には、信昌が寄進したとされる銅鐘(山梨県指定文化財)が今も残されており、彼の文化的側面を今に伝えている 21 。自らの死期を悟っていたのか、戦乱の世に生きた武将が最後に安寧を求めた場所であったのかもしれない。

しかし、彼の願いも虚しく、甲斐国の混乱は収まることはなかった。内乱の終結を見ることなく、永正2年(1505年)9月16日、信昌はこの世を去った。享年59 1 。その法名は、自らが創建した寺の名を冠した「永昌院殿傑山勝公大禅定門」とされた 1 。

第六章:孫の代への宿題 ― 勝山合戦と甲斐の再統一

信昌の死は、内乱の終結を意味しなかった。それどころか、対立の構図はより複雑化し、次世代へと引き継がれていく。信昌の死からわずか2年後の永正4年(1507年)、対立する一方の雄であった武田信縄もまた、父の後を追うようにこの世を去る。家督は、信縄の嫡男でまだ14歳と若年の信直(後の武田信虎)が継承した 23 。

当主の相次ぐ死と、若年の後継者の登場。これを千載一遇の好機と捉えたのが、信昌が最後まで後継にと望んだ叔父・油川信恵であった。信恵は、弟の岩手縄美や栗原氏、そして長年の同盟者である小山田弥太郎らと結んで再び挙兵。信縄の死によって、かつて結ばれた和約は完全に破綻した 13 。

永正5年(1508年)10月4日、両勢力は雌雄を決するべく、甲斐国勝山(現在の甲府市上曽根町勝山)で激突する(勝山合戦) 23 。この戦いで、若き当主・武田信虎は叔父の軍勢を相手に圧勝。油川信恵をはじめ、その子である弥九郎、清九郎、そして弟の岩手縄美や家臣の栗原昌種といった反信虎派の旗頭たちがことごとく討ち死にした 6 。

この勝山合戦での決定的な勝利により、信昌の代から約16年もの長きにわたって武田宗家を分裂させてきた内乱は、ついに終止符が打たれた。信昌が残した「負の遺産」は、孫である信虎の力によって、ようやく清算されたのである。この勝利は、単に内乱を終結させただけでなく、信虎が甲斐国内の反抗勢力を武力で制圧し、領国を一元的に支配する真の戦国大名へと脱皮していく第一歩となった。信昌が回復させながらも、自ら揺るがしてしまった武田家の権威は、孫の世代になってようやく盤石なものとなったのである。

この過程は、武田氏が、有力国人の連合体としての「室町時代の守護」から、絶対的な支配権を持つ「戦国大名」へと変質していく困難な道のりを象徴している。信昌は、守護代を排除して中央集権化への道を開いたが、その権力基盤は依然として小山田氏や穴山氏といった有力国人との同盟関係に依存しており、彼らの意向を完全に無視することはできなかった。彼が引き起こした内乱は、結果としてこれらの国人衆を巻き込み、甲斐国を再び分裂状態へと引き戻した。最終的に孫の信虎が、これらの勢力を力で屈服させていく過程こそが、信昌が成し得なかった「領国の一元支配」の実現であった。信昌は、その過渡期に立ち、時代の痛みを一身に体現した指導者であったといえる。

終章:武田信昌の再評価 ― 戦国黎明期の過渡的指導者として

武田信昌の生涯を俯瞰する時、我々は「中興の祖」という輝かしい功績と、「内乱の元凶」という痛恨の失敗という、二つの極めて対照的な評価に直面する。

彼の功績は疑いようがない。主家を有名無実化していた守護代・跡部氏を排除し、武田宗家の権威を甲斐国に再確立したことは、その後の信虎による甲斐統一、そして信玄による領国拡大と天下への飛躍の、まさに前提条件を整えたものであった。この一点において、彼が「中興の祖」と称えられるのは正当な評価である。

しかし、その晩節を汚した失策もまた、看過することはできない。自らの個人的な感情か、あるいは旧時代の価値観に固執した外交判断の誤りか、その原因は複合的であったにせよ、彼が自ら内乱の火種を作り、甲斐国を十数年にわたる分裂と混乱に陥れた事実は動かない。この内紛は、武田氏が戦国大名として飛躍する貴重な時間を奪い、伊勢宗瑞(北条早雲)のような新興勢力の台頭を許す結果を招いた。これは指導者としての大きな蹉跌であったと言わざるを得ない。

結局のところ、武田信昌の生涯は、室町時代の守護大名という古い秩序が崩壊し、実力主義の戦国大名が台頭していく、まさにその時代の転換点の矛盾を象徴している。彼は、守護代を討つことで古い秩序を「回復」しようとしたが、その後の領国経営や外交においては、新しい時代の奔流に対応することができなかった。結果として、古い秩序を回復しようとしたその行動が、皮肉にも新しい時代の混沌を自領に招き入れることになったのである。

武田信昌は、信虎、信玄という、より大きな物語の序章を記した重要な人物である。その生涯は成功と失敗が複雑に絡み合い、彼を単に「中興の祖」あるいは「愚かな父」として一面的なレッテルで語ることは、戦国黎明期という時代の複雑な実態を見誤らせる。彼は、時代の大きな転換点に立ち、その矛盾と苦悩を一身に体現した、極めて人間的な過渡期の指導者であった。その栄光と蹉跌の双方を理解することこそが、戦国最強・武田家の真の歴史を紐解く鍵となるのである。

引用文献

- 武田信昌- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BF%A1%E6%98%8C

- 武田信昌- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BF%A1%E6%98%8C

- 武田信昌(たけだ のぶまさ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BF%A1%E6%98%8C-1088656

- 跡部氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%A1%E9%83%A8%E6%B0%8F

- 跡部景家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%A1%E9%83%A8%E6%99%AF%E5%AE%B6

- 油川信恵 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B9%E5%B7%9D%E4%BF%A1%E6%81%B5

- 永昌院 - ニッポン旅マガジン https://tabi-mag.jp/yn0316/

- 曹洞宗 龍石山永昌院 - 武田信玄公の曾祖父 武田信昌公菩提寺 https://eishouin.jp/

- 跡部勝資【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】 - 土岐日記 https://ibispedia.com/atobekatsusuke

- 小助の部屋/滋野一党/甲斐武田氏(親族衆/一門衆/家老衆/譜代衆/外様衆) https://koskan.nobody.jp/takeda.html

- 都留を作った、0→1のパイオニア!小山田氏! - つるのルーツ https://tsuru-roots.jp/special/%E9%83%BD%E7%95%99%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%83%91%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E7%94%B0%E6%B0%8F/

- 郡内小山田氏の物語 | 小山田信茂公顕彰会 公式Webサイト - Wix.com https://greenforestnagasak.wixsite.com/nobushige17/web-2

- 「武田信虎」信玄の父は悪行によって国外追放されたワケではなかった!? | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/542

- 油川信恵(あぶらかわ・のぶよし) ?~1508 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/AburakawaNobuyoshi.html

- 富士氏はいつ今川氏に従属するようになったのか - フジレキシ http://fujinoyama.blogspot.com/2019/07/takeda-fuji.html

- jbpress.ismedia.jp https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/77952#:~:text=%E4%BF%A1%E6%98%8C%E3%81%A8%E4%BF%A1%E7%B8%84%E3%81%AE,%E3%82%92%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B%E5%90%A6

- 「伊豆討ち入り(1493年)」北条早雲が堀越御所を攻略し、伊豆国を制圧した真相とは https://sengoku-his.com/427

- 伊勢宗瑞(北条早雲)の関東進出と新勢力の台頭 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/22914

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BF%A1%E6%98%8C#:~:text=%E6%98%8E%E5%BF%9C%E5%85%83%E5%B9%B4%EF%BC%881492,%E3%81%9F%E3%81%A8%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82

- 永昌院(えいしょういん)|秩父往還 > 信時流武田氏 甲斐府中への道 - やまなし歴史の道 https://rekishinomichi-yamanashi.jp/ja/spot/3-4.html

- 【永昌院】アクセス・営業時間・料金情報 - じゃらんnet https://www.jalan.net/kankou/spt_19205ag2130014502/

- 永昌院の文化財 - 曹洞宗 龍石山永昌院 https://eishouin.jp/about/heritage/

- 勝山合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%9D%E5%B1%B1%E5%90%88%E6%88%A6

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B9%E5%B7%9D%E4%BF%A1%E6%81%B5#:~:text=%E6%B2%B9%E5%B7%9D%20%E4%BF%A1%E6%81%B5%EF%BC%88%E3%81%82%E3%81%B6%E3%82%89%E3%81%8B%E3%82%8F%20%E3%81%AE,%E4%B8%80%E5%85%9A%E3%81%8C%E5%A3%8A%E6%BB%85%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82