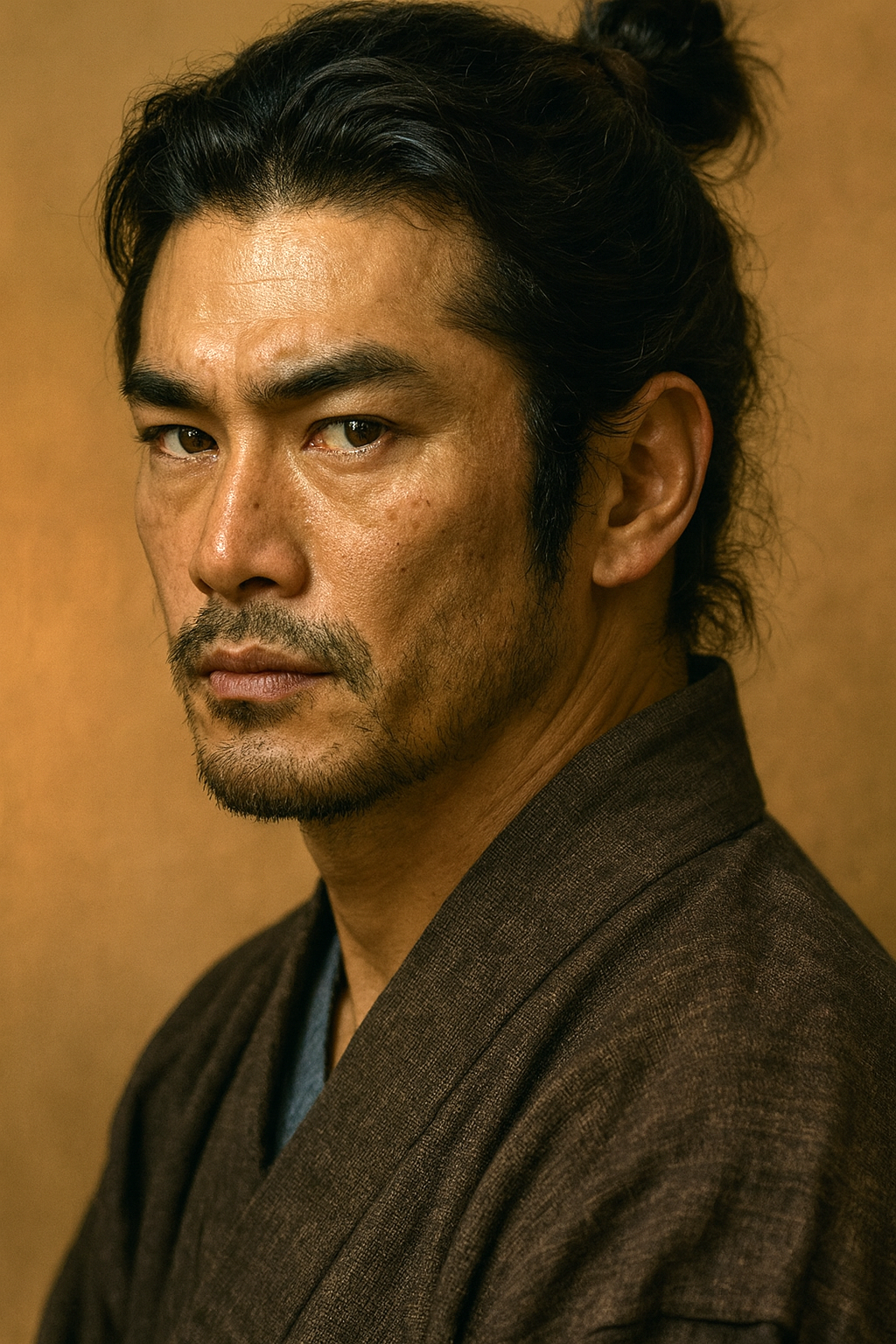

毛利興元

毛利興元は元就の兄。8歳で家督を継ぎ、大内氏に従い上洛。安芸国人一揆を結成し地域の安定を図るも25歳で病死。彼の死が元就の台頭を促した。

『乱世の狭間に生きた安芸の領主 — 毛利興元の生涯と政治的遺産』

序章:毛利元就の影に隠された実像

戦国時代、安芸国の一国人に過ぎなかった毛利氏を、中国地方の覇者にまで押し上げた稀代の策略家、毛利元就。その輝かしい功績は、今日に至るまで数々の物語で語り継がれている。しかし、その偉大な弟の存在ゆえに、歴史の影に隠れてしまった人物がいる。元就の兄であり、毛利家の家督を継いだ毛利興元(もうり おきもと)である 1 。

興元は、一般的に「若くして亡くなった悲運の当主」として、元就の物語の序盤に登場するに過ぎないことが多い 3 。しかし、彼の短い生涯は、元就が台頭する以前の毛利氏が直面した厳しい現実と、それを乗り越えるために繰り広げられた必死の政治的営為に満ちていた。彼の治世は、西に強大な勢力を誇る周防の大内氏と、東から急速に勢力を伸長する出雲の尼子氏という、二大勢力の狭間で揺れ動く、極めて困難な地政学的状況下にあった 4 。

近年、この毛利興元という人物そのものに光を当て、その政治的手腕や歴史的役割を再評価しようとする動きが見られる。その象徴的な例が、彼の死後500年を記念して、毛利氏の本拠地であった広島県安芸高田市の歴史民俗博物館で企画展が開催されたことである 6 。これは、興元が単なる「元就の兄」ではなく、独立した一人の戦国領主として、その実像を解き明かすべき対象であることを示唆している。

本報告書は、この視座に立ち、現存する史料を丹念に読み解きながら、毛利興元の生涯を徹底的に追跡するものである。父・弘元の隠居に伴う異例の家督相続から、大内義興への従属、長期にわたる上洛とそれに伴う領国経営の苦悩、そして彼の政治家として最大の功績である「安芸国人一揆」の結成、さらにはその早すぎる死に至るまで、彼の具体的な行動と政治的決断を詳細に分析する。これにより、偉大な弟の影に隠された、有能かつ現実的な一人の戦国領主の姿を浮き彫りにすることを目的とする。

表1:毛利興元 生涯略年表

|

西暦(和暦) |

興元の年齢(数え) |

毛利家・興元の動向 |

関連する周辺の動向 |

|

1492年(明応元年) |

|

(この頃、誕生か) |

|

|

1493年(明応2年) |

1歳 |

嫡男・幸千代丸として誕生 7 。 |

|

|

1500年(明応9年) |

8歳 |

父・弘元が隠居し、家督を相続。当主となる 7 。 |

大内義興、前将軍・足利義稙を保護。中央政局の緊張高まる。 |

|

1501年(文亀元年) |

9歳 |

母(福原広俊の娘)が死去 7 。 |

|

|

1506年(永正3年) |

14歳 |

父・弘元が死去。名実ともに当主となる 7 。大内義興に起請文を提出し、服属を明確化 7 。 |

|

|

1507年(永正4年) |

15歳 |

大内義興の加冠により元服。「興元」と名乗る 7 。 |

大内義興、足利義稙を奉じて上洛を開始。 |

|

1508年(永正5年) |

16歳 |

大内義興に従い上洛。京都に入る 7 。 |

|

|

1511年(永正8年) |

19歳 |

船岡山合戦の直前に、他の安芸国人衆と共に帰国した可能性が高い 7 。 |

8月、船岡山合戦で大内義興が勝利。 |

|

1512年(永正9年) |

20歳 |

帰国後、安芸国の有力国人9名と「安芸国人一揆」を主導して結成 8 。 |

|

|

1516年(永正13年) |

24歳 |

石見高橋氏との合戦の陣中にて病没。享年25(満24歳) 7 。嫡男・幸松丸(2歳)が家督を継ぎ、弟・元就が後見人となる 1 。 |

|

|

1523年(大永3年) |

- |

興元の子・幸松丸が9歳で夭折。弟の元就が家督を相続する 1 。 |

|

第一章:毛利家の家督相続と若き当主の誕生

毛利興元の生涯は、極めて異例な形での家督相続から始まった。それは単なる世代交代ではなく、安芸国の一国人に過ぎない毛利氏が、巨大勢力の狭間で生き残るための、父・毛利弘元の深謀遠慮に満ちた政治的決断の結果であった。若き当主は、その誕生の瞬間から、自らの意思とは別に、大きな政治的重圧を背負うこととなる。

第一節:父・弘元の隠居 — 政治的緩衝材としての家督譲渡

明応9年(1500年)3月、毛利氏当主であった毛利弘元は、突如として隠居を表明し、わずか8歳の嫡男・幸千代丸(後の興元)に家督と所領を譲った。そして自らは、次男の松寿丸(後の元就)ら他の子供たちを連れて、本拠地の吉田郡山城を離れ、多治比猿掛城へと移った 7 。

この不可解とも思える早期の隠居と家督譲渡の背景には、当時の緊迫した中央政局が深く関わっている。この頃、京都では明応の政変によって将軍の座を追われた足利義稙が、周防・長門の守護大名である大内義興を頼って山口に滞在していた。一方、京都の室町幕府では、管領・細川政元が将軍・足利義澄を擁立しており、大内氏と細川氏の対立は決定的となっていた 7 。

安芸国は、地理的に大内氏の勢力圏にありながら、幕府の権威も無視できないという、まさに両勢力の最前線に位置していた。そのため、毛利氏のような国人領主は、大内氏と細川氏(幕府)の双方から味方になるよう、厳しい圧力を受けることが必至の状況であった 7 。この絶体絶命の状況を乗り切るため、弘元が打った手こそが、幼い興元への家督譲渡であったと考えられる。

この決断の真意は、弘元自身が直接的な政治判断の矢面に立つことを避け、毛利家への圧力を和らげるための時間稼ぎにあったと推察される。当主を幼い興元とすることで、外部からの性急な決断要求に対して、「幼主ゆえ、即答は致しかねる」という口実を設けることが可能になる。弘元は後見役として実権を握り続けながらも、公式の当主ではないという立場を利用して、政治的な緩衝材の役割を果たそうとしたのである。

したがって、興元の家督相続は、彼の能力や資質が認められた結果ではなく、毛利家という小勢力が生き残るための苦肉の策であった。彼の政治家としてのキャリアは、巨大な外部環境の力学に翻弄されるという、極めて受動的な形で幕を開けた。この出自こそが、彼のその後の治世の性格を規定する重要な要因となったのである。

第二節:名実ともに当主へ — 大内義興への服属

幼くして当主となった興元であったが、当初は父・弘元が後見人として実質的な采配を振るっていた。しかし、その状況も長くは続かなかった。文亀元年(1501年)に母である福原広俊の娘が、そして永正3年(1506年)1月には、隠居していた父・弘元までもが、心労がたたったのか33歳(一説には39歳 12 )という若さでこの世を去ってしまう 2 。

相次いで両親を失った興元は、この時わずか14歳。名実ともに毛利氏の全責任を一身に背負うことになった。後ろ盾を失った若き当主にとって、もはや曖昧な立場を取り続けることは許されない。彼は、毛利家の存続のために、明確な政治的決断を下す必要に迫られた。

弘元の死後、興元が選択したのは、西の大勢力である大内氏への完全な服属であった。彼は大内義興に対し、忠誠を誓う3ヶ条の起請文を提出し、毛利氏が大内氏の支配下に入ることを明確に示した。これに対し、大内義興も興元の申し出を受け入れ、毛利氏を家臣として決して疎略には扱わないことを書状で約束した 7 。これにより、毛利氏の立ち位置は確定し、大内氏の勢力圏に組み込まれることになった。

この主従関係を象徴する儀式が、翌永正4年(1507年)11月6日に行われた興元の元服である。この時、興元は大内義興を烏帽子親(加冠役)とし、その名から「興」の一字を与えられて、「毛利興元」と名乗ることになった 7 。主君から名前の一字(偏諱)を拝領することは、家臣としてその支配体制に正式に組み込まれたことを内外に示す、極めて重要な意味を持つ儀礼であった。こうして興元は、大内氏の家臣団の一員として、戦国乱世の表舞台に立つことになったのである。

第二章:大内義興の上洛と長期にわたる在京

大内氏への服属を明確にした興元は、間もなくして主君・大内義興が企図した国家的な大事業に参加することになる。それは、前将軍・足利義稙を奉じて京都に上り、幕府の実権を掌握するという壮大な計画であった。この上洛は、興元に中央政局の現実を目の当たりにさせる一方で、地方の国人領主が抱える共通の苦悩、すなわち主君への奉公と領国の安定という二律背反の課題を突きつけることになった。

第一節:安芸国人衆の一員としての上洛

永正4年(1507年)11月25日、大内義興は、失脚した前将軍・足利義稙を再び将軍の座に就けるという大義名分を掲げ、周防国山口から京都へ向けて大軍を進発させた 7 。この上洛軍には、大内氏の直臣だけでなく、その勢力下にある安芸・石見の国人領主たちがこぞって従軍した。毛利興元も、安芸国人衆の一員としてこの軍勢に加わり、翌永正5年(1508年)6月には京都に入った 7 。

この時の上洛軍には、後に中国地方の覇権を巡って激しく争うことになる、吉川国経や尼子経久といった顔ぶれも含まれていた 13 。この時点では、彼らは皆、大内義興という一つの大きな権威の下に集った同盟者だったのである。大内義興にとって、この上洛は中央政界での覇権を確立するための畢生の大事業であった。しかし、それに従う国人領主たちにとっては、本拠地を長期間留守にし、多大な軍役と経済的負担を強いられる、過酷な遠征に他ならなかった。

第二節:領国への負担と在地掌握の試み

京都での滞在が長期化するにつれ、軍事費の調達は興元にとって深刻な問題となった。彼はこの費用を捻出するため、自らの領国に対し、新たな税を課さざるを得なかった。具体的には、領内の郷村に対しては土地の生産高(貫高)を基準とする「浮役(うけやく)」を、そして家臣の給地や寺社の所領である田地に対しては面積を基準とする「地下役(じげやく)」を賦課した記録が残っている 7 。

これは、興元が遠く離れた京都からであっても、領国に対する支配権を維持し、徴税システムを機能させようと努めていたことを示している。その努力の成果は、在京中の永正8年(1511年)10月に、領内の中郡衆(秋山氏、井原氏、内藤氏)が興元に対して役銭を納めることを約束したという記録からも窺える 9 。この事実は、興元の権威が、少なくとも一部の在地勢力には及んでいたことを証明している。

しかし、この課税や忠誠の再確認は、裏を返せば、領主の長期不在が領国の不安定化を招き、改めて支配関係を確認する必要に迫られていたことの証左でもあった。興元は、一方では主君・大内義興からの厳しい軍役の要求に応え、もう一方では留守中の領国の安定と財源確保という、二つの相反するプレッシャーに同時に晒されていたのである。この経験を通じて、興元は、主君への奉公という名分だけでは、自家の存続はおろか、領国の経営すら成り立たないという厳しい現実を痛感したに違いない。この在京中に抱えたジレンマこそが、彼がこの後にとる大胆な政治行動の伏線となっていくのである。

第三章:船岡山合戦の真相 — 在京から帰国へ

永正8年(1511年)、大内義興の上洛軍は、対立する細川澄元軍と京都北西の船岡山で激突する。この「船岡山合戦」における毛利興元の動向は、彼の政治的立場を理解する上で極めて重要な意味を持つ。従来、彼はこの合戦で武功を挙げたとされてきたが、近年の研究ではその説に大きな疑問が投げかけられ、むしろ合戦以前に帰国していたとする説が有力となっている。この行動の背景には、安芸国人衆の集団的な意思が介在していた可能性が高い。

第一節:「武功説」とその根拠の脆弱性

これまで、毛利興元は船岡山合戦に参加し、勝利に貢献したと考えられてきた。その主な根拠とされてきたのが、江戸時代に編纂された長州藩の史料『閥閲録』に収録されている、興元が家臣の国司有相に与えたとされる感状の写しである 7 。この感状には、国司有相が船岡山での戦いで功績を挙げたことが記されており、これを基に興元も当然参戦していたと解釈されてきた。

しかし、この感状にはいくつかの問題点が指摘されている。まず、文章の表現に不自然な点が見られること、そして何よりも、毛利家の公式記録であり信頼性の高い一次史料群である『毛利家文書』などには、この合戦における毛利氏の戦功を直接的に示す記録が一切見当たらないことである 7 。これらの点から、国司有相への感状は、後世に国司家が自家の家格を高めるために作成した偽文書である可能性が極めて高いと見なされるようになっている。

第二節:「早期帰国説」の台頭と状況証拠

「武功説」の根拠が揺らぐ一方で、興元が船岡山合戦以前に京都を離れ、帰国していたことを示唆する複数の状況証拠が浮かび上がってきた。

第一に、合戦直前の永正8年8月14日付で大内義興が発給した書状の中に、「芸石衆(げいせきしゅう)」(安芸・石見の国人衆)の一部が戦線を離脱したことを伝える記述が存在する 7 。これは、国人衆の間で長期の在京に対する不満が高まり、集団的な離反の動きがあったことを示している。

第二に、より具体的に、船岡山合戦の直前に毛利興元、吉川興経、高橋元光らが戦線を離脱し、国元へ帰ったと記す史料も存在する 9 。これは、興元の帰国が単独行動ではなく、他の有力国人と歩調を合わせたものであったことを示唆している。

第三に、この状況を裏付ける最も強力な証拠が、合戦後の同年12月23日に大内義興が石見の国人・益田宗兼に宛てた書状である。その中で義興は、「長々在洛の条、芸石衆迷惑候によって」(長期間の在京に、安芸・石見の国人衆が迷惑し、帰国してしまった中で)と述べ、最後まで在京し続けた益田宗兼の忠義に深く感謝している 9 。これは、益田宗兼のような例外を除き、多くの国人衆が義興の許可を得ずに帰国してしまった事実を、義興自身が認めているに他ならない。

さらに、興元が「京から帰国して以来、入江保の領家職年貢を一切納めなく」なったという記録も残っており、これも彼が合戦後に安芸に在国していたことを前提とする記述である 9 。

第三節:帰国の政治的意味 — 地域の利益の優先

これらの証拠を総合的に勘案すると、毛利興元の船岡山合戦からの離脱と早期帰国は、ほぼ間違いない事実であったと結論付けられる。そして、この行動は単なる個人的な判断や敵前逃亡といった次元のものではなかった。それは、長期化する軍役に疲弊し、主君不在による領国の不安定化を何よりも憂慮した安芸・石見の国人衆による、一種の集団的かつ政治的な意思表示、すなわち「集団ボイコット」であった可能性が極めて高い。

彼らは、主君である大内義興が京都で繰り広げる覇権争いよりも、自らの足元である領国の安定と経営を優先するという、国人領主としての極めて現実的な判断を下したのである。大内氏の強大な権力に対し、軍事的な反抗ではなく、非協力という形で自らの利益を主張したこの行動は、彼らが単なる盲目的な従属者ではなく、自律的な判断能力を持つ政治主体であったことを雄弁に物語っている。興元は、この国人衆の集団行動において、中心的な役割を担っていたと考えられるのである。

第四章:興元の最大功績 — 安芸国人一揆の結成

京都から帰国した興元が直面したのは、主君・大内義興の権威が相対的に低下し、東からは尼子氏の脅威が迫るという、緊迫した領国の現実であった。この危機的状況に対し、興元は彼の政治家として生涯最大の功績と評価されるべき一手、すなわち「安芸国人一揆」の結成を主導する。これは、地域の安定を国人たちの手で実現しようとする、画期的な試みであった。

第一節:一揆結成の背景 — 大内氏の権力と尼子氏の脅威

興元らが在京していた数年間で、安芸国を取り巻く情勢は大きく変化していた。主君である大内義興が京都に滞在しているため、安芸国内における大内氏の直接的な支配力は弱まっていた。その隙を突くように、出雲国を本拠とする尼子経久が急速に勢力を拡大し、その影響力は安芸・備後方面にまで及び始めていた 4 。尼子氏は、安芸の国人領主たちに個別に接触し、大内氏からの離反を促すなど、巧みな切り崩し工作を展開していた。

このような外部からの脅威に対し、安芸の国人たちは伝統的に「一揆」という形で団結して対抗してきた歴史があった。一揆とは、個々の領主が対等な立場で神仏に誓いを立て、特定の目的のために連合する盟約であり、安芸国では古くから外部の支配者に対抗するための有効な手段として用いられてきた 4 。興元が主導した新たな一揆の試みは、こうした地域の歴史的土壌に深く根差したものであった。

第二節:永正九年(1512年)の一揆契約

永正9年(1512年)3月3日、京都から帰国した毛利興元の呼びかけにより、安芸国の有力国人領主たちが吉田郡山城に集い、国人一揆の契約(盟約)が締結された 8 。この一揆は、興元の政治的手腕が最も発揮された瞬間であり、彼のリーダーシップを明確に示している。

表2:永正九年(1512年)安芸国人一揆 参加者一覧と契約骨子

|

連署者(家名・当主名) |

当時の立場・拠点 |

|

毛利興元 |

安芸国吉田荘。一揆の主導者。 |

|

平賀弘保 |

安芸国高屋保。白山城主。 |

|

小早川弘平 |

安芸国竹原荘。竹原小早川家当主。 |

|

吉川元経 |

安芸国大朝荘。小倉山城主。 |

|

阿曽沼弘秀 |

安芸国安芸郡。 |

|

野間興勝 |

安芸国沼田郡。 |

|

天野興次 |

安芸国豊田郡。 |

|

天野元貞 |

安芸国豊田郡。 |

|

高橋元光 |

石見国。興元の義父の実家筋。 |

契約の主要条項(骨子) 10

- 外部勢力への共同対処: 将軍家や他家(大内氏・尼子氏などを想定)からの命令や要求に対しては、単独で対応せず、必ず一揆の参加者全員(衆中)で相談した上で方針を決定する。

- 軍事的相互扶助: 一揆参加者の誰かが合戦に及ぶ際には、互いに協力し、援軍を送る。

- 内部結束の維持: 一揆参加者の親類や家臣(被官)が、主家を裏切って他家に走ろうとした場合、他の参加者は決してそれを受け入れてはならない。

- 内部紛争の調停: 参加者間で争い(喧嘩)が発生した場合は、当事者間で解決しようとせず、その調停を一揆の衆中に委ねる。

備考(不参加の有力国人)

- 安芸武田氏: 当時、大内軍の一員としてまだ京都に在陣中であり、一揆には不参加。

- 宍戸氏(宍戸元源): 毛利氏と領地が隣接し、伝統的に敵対関係にあったため不参加。

- 沼田小早川家(小早川興平): 竹原小早川家の本家筋であるが、参加していない。

第三節:一揆の歴史的意義 — 自立と協調の模索

この永正の安芸国人一揆の歴史的意義は極めて大きい。まず注目すべきは、この一揆が、主君である大内氏に対する直接的な反逆を意図したものではないという点である。参加者は全員、大内方に属する国人であり、契約条項にも大内氏を名指しで敵視するような文言は見られない 10 。

この一揆の本質は、大内氏の支配を公然と認めつつも、その権力が直接及ばない「地域の安全保障」や「紛争解決」といった課題を、国人たち自身の連合体によって主体的に担おうとする、画期的な試みであった。特に「将軍や他家からの命令には、相談してから対応を決める」「喧嘩の調停を『衆中』に委ねる」といった条項は、従来、主君である大内氏が持っていたはずの意思決定権や裁判権の一部を、地域レベルで代行・補完しようとする明確な意思の表れである。

興元は、安芸国を単なる「大内領」という一枚岩として捉えるのではなく、自立した国人領主の連合体として再組織し、外部の脅威(特に尼子氏)に対抗し、内部の紛争を未然に防ぐ「地域安全保障機構」を創設しようとしたのである。これは、巨大な主家に従属するという厳しい制約の中で、地域の自立性を最大限に確保しようとする、興元の高度な政治バランス感覚を示すものであった。

残念ながら、この先進的な同盟は、その中心人物であった興元の早すぎる死によって瓦解してしまう 15 。しかし、安芸の国人たちの間に「連合して外部に対抗し、内部の秩序を維持する」という協力の前例を築いた功績は計り知れない。後に弟の元就が、安芸国の国人たちを巧みにまとめ上げ、勢力を拡大していく過程において、興元が築いたこの政治的土壌と人間関係は、決して無価値ではなかったはずである。この一揆の結成こそ、興元が後世に残した最大の政治的遺産と言えるだろう。

第五章:領国経営の現実と早すぎる死

安芸国人一揆を結成し、地域のリーダーとしての地位を確立した興元であったが、その治世は決して平穏ではなかった。彼は在地領主として、領国の実利を追求し、時には厳しい決断も下さなければならなかった。しかし、その志半ばで、彼の生涯はあまりにも早く終わりを告げる。その死は、毛利家に深刻な危機をもたらすと同時に、歴史の皮肉にも、弟・元就が飛躍する大きな契機となった。

第一節:在地領主としての顔

京都から帰国した興元は、中央の権威が揺らぐ乱世の現実を直視し、在地領主として自らの支配権を強化する動きを見せる。その一例が、帰国後に京都の権門である入江保の領家職への年貢納入を停止したことである 9 。これは、中央の権威よりも在地の支配を優先するという、当時の国人領主としてはごく一般的な行動であり、興元が理想論だけでなく、領国経営における実利を冷静に追求する現実的な領主であったことを示している。

また、彼の治世の厳しさを物語るのが、周辺勢力との絶え間ない緊張関係である。特に注目されるのは、永正13年(1516年)、彼が正室(高橋久光の娘)の実家である石見の高橋氏と対立し、その拠点である松尾城を攻撃している事実である 7 。これは、たとえ婚姻関係という強固な絆があっても、領土や利権を巡る問題となれば、軍事衝突も辞さないという戦国時代の非情な現実を如実に示している。興元は、安芸国人一揆の盟主として協調を説く一方で、自家の利益のためには断固たる姿勢で臨む、したたかな戦国領主としての側面も持ち合わせていたのである。

第二節:陣中での急逝とその死因

地域の安定と毛利家の発展に奔走していた興元であったが、その運命は突如として暗転する。永正13年(1516年)8月25日、高橋氏との合戦の陣中において、興元は病に倒れ、そのまま帰らぬ人となった 7 。享年わずか25歳(満24歳) 8 。あまりにも早すぎる死であった。

公式な記録では、その死因は「病死」とされている 7 。しかし、その背後には、毛利家の悲劇的な宿命が隠されていた。後年、弟の元就が嫡男・隆元の正室である尾崎局に宛てた書状の中で、興元の真の死因は「酒害」、すなわち過度の飲酒による健康悪化であったと明かしている 2 。

さらに衝撃的なことに、彼らの父・弘元もまた、酒毒が原因で30代の若さで亡くなったと伝えられている 2 。父子二代にわたって酒によって命を落とすという悲劇は、元就の心に深い教訓として刻まれた。父と兄を立て続けに失ったこの経験こそが、元就自身が生涯を通じて厳しく節酒に努め、75歳という当時としては驚異的な長寿を全うする一因となったのである 2 。

第三節:権力の空白と元就の台頭

当主・興元の突然の死は、毛利家に深刻な権力の空白と存亡の危機をもたらした。家督は、興元の嫡男であり、まだわずか2歳の幸松丸が継承することになった 1 。しかし、幼い当主に一族を率いる力はなく、家中の動揺は隠せなかった。この危機的状況を収拾するため、そして幼い当主を支えるために、白羽の矢が立ったのが、興元の弟であり、多治比の分家を継いでいた毛利元就であった。元就は、幸松丸の後見人(こうけんにん)に就任し、事実上、毛利家の舵取りを担うことになったのである 1 。

この後見人就任は、元就の人生における、そして毛利家の歴史における決定的な転換点となった。それまで一分家の当主に過ぎなかった彼が、毛利本家の実質的な指導者として、政治の表舞台に躍り出ることになったからである。

興元の早すぎる死は、毛利家にとって最大の悲劇であり、彼が心血を注いだ安芸国人一揆の瓦解を招くなど、計り知れない損失をもたらした。しかし、歴史の皮肉は、この最大の危機が、元就という稀代の策略家を表舞台に登場させる最大の「機会」となったことである。もし興元が長命であり、その治世が続いていたならば、元就は一人の有能な武将として兄を支えることはあっても、自らが毛利家の当主として采配を振るうことはなかったであろう。毛利氏が中国地方の覇者へと駆け上る壮大な歴史は、存在しなかったかもしれない。

興元の死は、大内氏の支配下で地域の協調と安定を目指した一つの時代の終わりを告げると同時に、元就による実力でのし上がる、激動の時代の幕開けを告げる号砲となったのである。

終章:毛利興元が遺したもの — 元就への継承と歴史的再評価

毛利興元の生涯は、わずか25年という短い期間で幕を閉じた。偉大な弟・元就の輝かしい功績の前に、彼の存在はしばしば過小評価され、悲運の当主としてのみ記憶されてきた。しかし、彼の短い治世を詳細に分析すると、彼が後の毛利氏の発展に、有形無形を問わず、決して小さくない遺産を残したことが明らかになる。興元は、単なる悲劇の人物ではなく、乱世の厳しい制約の中で、自家の存続と地域の安定を必死に模索した、有能かつ現実的な戦国領主として再評価されるべきである。

興元が残した最も直接的かつ皮肉な遺産は、結果として元就に家督をもたらしたことである。興元の死後、家督を継いだ息子の幸松丸もまた、大永3年(1523年)に9歳で夭折してしまう 1 。この後継者の相次ぐ死により、後見人であった元就が、家臣団に推される形で毛利宗家の家督を相続することになった。これは、興元の死がなければ起こり得なかった歴史の必然であり、元就の時代の幕開けに不可欠な前提条件であった。

しかし、興元の遺産はそれだけではない。彼が政治家として最大の情熱を注いだ「安芸国人一揆」は、彼の死と共に瓦解したものの 15 、その精神と前例は安芸の地に深く刻まれた。国人たちが利害を超えて団結し、共同で外部の脅威に対処し、内部の紛争を解決するという発想は、元就が後に安芸国の国人たちを巧みにまとめ上げ、勢力を拡大していく過程で、極めて重要な意味を持った。興元が築いた人間関係や政治的土壌は、目に見えないながらも、元就にとってかけがえのない資産となったのである。

毛利興元の実像は、巨大権力である大内氏に従属するという厳しい制約の中で、主君への奉公と領国の安定という矛盾した課題に真摯に向き合った政治家の姿である。長期にわたる在京の義務を果たしながらも、領国の疲弊を察知すれば、主君の不興を買うリスクを冒してでも帰国を決断する現実感覚。そして、地域の国人たちをまとめ上げ、新たな秩序を創出しようとするリーダーシップ。これらは、戦国時代前期を生きた国人領主が直面した困難と、それに対する精一杯の、そして極めて理に適った応答の記録である。

彼の生涯は、弟・元就の華々しい成功譚の序章としてではなく、それ自体が完結した一つの政治ドラマとして価値を持つ。乱世の狭間に生まれ、大勢力に翻弄されながらも、主体的に行動し、自らの足元である地域共同体の未来を切り拓こうとした一人の領主の苦闘の物語として、毛利興元は今、改めてその歴史的価値を問われるべき存在なのである。

引用文献

- 毛利元就の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/8100/

- 戦国時代に策略家として名を馳せた毛利元就はどんな人生を歩んだのか? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/28255

- 広島のいしずえ「毛利元就」 - ひろしま文化大百科 https://www.hiroshima-bunka.jp/modules/motonari11/

- 日本中世の構造と戦国大名たち~その⑤ 毛利氏の場合(上)・国人から戦国大名へ 一代で成りあがった男 - 根来戦記の世界 https://negorosenki.hatenablog.com/entry/2023/03/03/195943

- 戦国武将の毛利元就とはどんな人物? 生涯や逸話がすごすぎる【親子で偉人に学ぶ】 - HugKum https://hugkum.sho.jp/379926

- 10/29~秋季企画展「毛利興元」開催 - 安芸高田市 https://www.akitakata.jp/ja/hakubutsukan/topics/w155/

- 毛利興元はどんな人? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E8%88%88%E5%85%83

- 没後500年記念企画展 毛利興元 - 安芸高田市 https://www.akitakata.jp/akitakata-media/filer_public/42/62/42623ffd-6cee-4e0b-9b51-d765260cea14/kanseiban-_kikakuten-mouri-kyou-moto-ura.pdf

- 漫画 毛利元就の生涯 船岡山の戦い編5 | 隆元さん 戦国武将の漫画 http://rekishisanpo06.blog.fc2.com/blog-entry-147.html

- 安芸国人一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E8%8A%B8%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E4%B8%80%E6%8F%86

- 毛利兴元- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E8%88%88%E5%85%83

- 毛利弘元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E5%BC%98%E5%85%83

- 船岡山合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%B9%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E5%90%88%E6%88%A6

- 毛利興元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E8%88%88%E5%85%83

- カードリスト/毛利家/毛043毛利興元 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/1452.html

- 高橋 興光 たかはし おきみつ - 戦国日本の津々浦々 ライト版 https://kuregure.hatenablog.com/entry/2021/09/01/190059

- 毛利興元- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E8%88%88%E5%85%83

- 毛利元就の兄弟・姉妹・妻子、総勢25名の略歴まとめ - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/206

- 毛利幸松丸 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E5%B9%B8%E6%9D%BE%E4%B8%B8

- 毛利元就が中国10カ国を平定するまで重ねた苦労 (2ページ目) - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/12141/?pg=2

- 毛利元就 - WEB日本史人物博物館 http://www.web-nihonshi.jp/mourimotonari.html

- 日本のマキャベリアン~毛利元就 – Guidoor Media | ガイドアメディア https://www.guidoor.jp/media/mori-motonari-japanese-mcaberian/

- 毛利元就が安芸・備後を支配下に置く過程② ~元就が家督を継ぐまで~ | 歴史の宮殿 https://histomiyain.com/2018/08/12/post-622/

- 第37話 「三本の矢」で知られる毛利元就と小倉城との関係 https://kokuracastle-story.com/2021/03/story37/