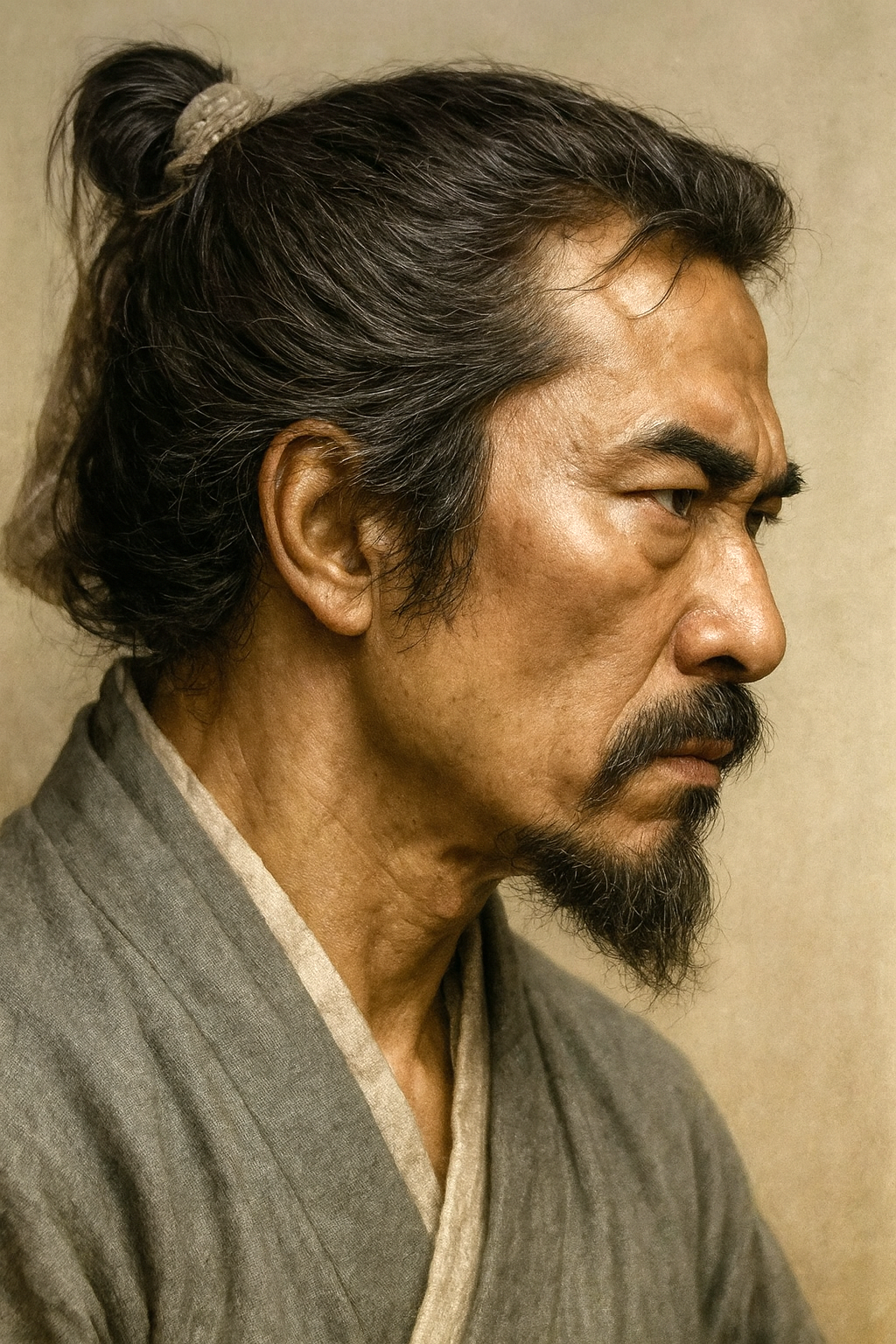

江戸通雅

江戸通雅は戦国時代の常陸の武将。佐竹氏の内紛を巧みに利用し、佐竹義舜に味方して「一家同位」の地位を獲得。一族を繁栄に導いた戦略家。

日本の戦国時代の「江戸通雅」に関する詳細調査報告書

序章:常陸の風雲児、江戸通雅 ― 激動の時代が生んだ戦略家

室町時代後期から戦国時代にかけての日本列島は、足利将軍家や鎌倉公方といった中央権力の衰退に伴い、各地で国人と呼ばれる在地領主たちが自らの勢力拡大を目指して相争う、激動の時代にあった。特に関東地方、中でも常陸国(現在の茨城県)は、守護大名である佐竹氏の内部抗争が百年近くにわたって続くという、極めて不安定な情勢下に置かれていた。

本報告書の主題である江戸通雅(えど みちまさ)は、この混沌とした時代に常陸国水戸城を拠点として活動した武将である 1 。通雅は、全国的な知名度こそ高くないものの、地域の動乱を巧みに利用し、一族の運命を劇的に好転させた、戦国時代の地域権力者の典型と言える存在である。彼の生涯は、単なる一地方豪族の興亡史にとどまらない。それは、弱肉強食の世を生き抜くための生存戦略、野心、そして高度な政治的駆け引きが凝縮された、戦国時代研究における貴重な事例である。

一般的に通雅は、「佐竹氏の内紛において、当初は反主流派の山入氏に与していたが、後に主流派の佐竹義舜方に寝返り、その功績によって『一家同位』という破格の待遇を得た人物」として知られている。しかし、この要約は彼の行動の表面をなぞるに過ぎない。彼の「寝返り」は、単なる裏切りや日和見主義的な行動ではなく、百年に及ぶ内乱の力学を冷静に分析し、一族の未来を賭けて実行された、深謀遠慮に基づく戦略的転換であった。

本報告書は、江戸通雅が単なる従属的な国人領主から、常陸の守護大名である佐竹氏の宗家とほぼ同格の地位を認められるに至った過程を、当時の常陸国における複雑な政治・軍事状況を背景に詳細に分析する。そして、彼の戦略的決断が、江戸氏のみならず、その後の常陸国全体の勢力図に如何なる影響を及ぼしたかを明らかにすることを目的とする。通雅は、計算された政治的・軍事的決断を通じて、江戸氏を佐竹氏一門に匹敵する威信を持つ半独立勢力へと変貌させ、約一世紀にわたり常陸国のパワーバランスを根本から変えた、稀代の戦略家であったと結論付けるものである。

第一章:江戸氏の出自と水戸支配の確立 ― 権力基盤の構築

江戸通雅の戦略を理解するためには、まず彼が率いた江戸氏の出自と、その権力基盤が如何に築かれたかを確認する必要がある。江戸氏の正統性と水戸という戦略的拠点の確保は、通雅の活動の前提となる重要な要素であった。

藤原秀郷流那珂氏からの分流

常陸江戸氏は、その祖を辿ると、天慶の乱で平将門を討ったことで知られる藤原秀郷に連なる名門の出である 2 。秀郷から五代後の子孫である藤原公道の子、通直が那珂郡川辺郷(現在の常陸大宮市周辺)を領したことに始まり、その子・通資が那珂氏を称した 2 。この那珂氏は、南北朝時代の動乱の中で一度敗北し、一族は離散の危機に瀕したが、生き延びた那珂通泰が足利尊氏に仕えて再起し、常陸国那珂郡江戸郷を与えられた 3 。その子、通高の代から地名に由来する「江戸」を姓として名乗るようになったのが、常陸江戸氏の始まりである 2 。このように、江戸氏は由緒ある武門の系譜に連なるという事実が、戦国時代において彼らの権威と正統性を支える重要な基盤となっていた。

水戸城奪取と支配体制の基盤

江戸氏の歴史における最大の転機は、通雅の祖父にあたる江戸通房の代に訪れた。応永年間(1420年代、一説には応永34年(1427年))に、通房は当時、常陸府中(現在の石岡市)に本拠を置く大掾氏の一族が支配していた水戸城を奇襲によって奪取したのである 6 。

那珂川と千波湖に挟まれた台地上に築かれた水戸城は、水運の要衝であり、常陸中部の支配拠点として極めて重要な戦略的価値を持っていた 8 。この水戸城の獲得により、江戸氏はそれまでの河和田城(現在の水戸市河和田町)を拠点とする一国人から、那珂郡・茨城郡に跨る広大な領域を支配する有力領主へと飛躍を遂げた 10 。通房による水戸城奪取から、天正18年(1590年)に佐竹氏によって追われるまでの約170年間、水戸は江戸氏の支配下にあり、その権力の中心地として機能した 6 。通雅の時代には、水戸城下に一族や家臣たちの屋敷が建ち並び、城下町の整備も進められていたことが記録されている 10 。

錯綜する系譜 ― 通雅の父は誰か

江戸通雅の直接の出自、特にその父親が誰であるかについては、史料によって記述が異なり、非常に錯綜している。各史料は、彼の父を江戸通房(3代当主)、通秀(通房の長男)、あるいは通長(4代当主)のいずれかであるとしている 1 。

この系譜の混乱は、単なる記録の誤りというよりも、当時の武家社会における家督相続の不安定さを反映していると考えられる。戦乱による当主の早世や、跡継ぎとなる男子の不在は日常茶飯事であり、理想的な長子相続が常に実現されるわけではなかった。弟や叔父が家督を継ぐといった不規則な相続が頻発したことが、後世の系図に混乱をもたらした大きな要因であろう。

複数の史料を突き合わせ、最も整合性の取れる形で再構築すると、以下のような流れが推定される。

- 江戸通房(3代当主) :水戸城を奪取した人物。

- 江戸通秀(修理亮) :通房の長男であったが、父に先立って早世した 6 。

- 江戸通長(4代当主) :通房の子、あるいは孫(通秀の子)とされ、寛正6年(1465年)に通房の跡を継いで家督を相続した 6 。

- 江戸通雅(5代当主) :通長の弟。明応3年(1494年)に通長が子なくして病没したため、家督を継いだ 7 。

この流れによれば、通雅は兄である通長から家督を継いだことになり、彼の家督相続が順当なものではなかったことがわかる。この不規則な相続の背景は、通雅が家督を継いだ時点で、江戸氏が置かれていた複雑な政治状況と無関係ではなかった。

|

表1:江戸通雅の父に関する諸説と推定系図 |

|

史料上の説 |

|

関係性 |

|

推定される系譜 |

|

解説 |

第二章:百年の内乱 ― 佐竹氏と山入氏の抗争

通雅が生きた時代の常陸国を理解する上で、避けて通れないのが「山入の乱」と呼ばれる佐竹一族の内紛である。この約百年に及んだ内乱は、常陸国全体の政治・軍事地図を規定し、江戸氏を含む全ての国人領主たちの運命を左右する最大の要因であった。

「山入の乱」の勃発と長期化

山入の乱は、常陸守護であった佐竹氏の宗家と、その最も有力な庶流(分家)であった山入氏との間で繰り広げられた、長期にわたる内戦である 12 。その発端は15世紀初頭、佐竹宗家に外部から上杉氏出身の当主が養子として迎えられたことに、山入氏をはじめとする一門の庶家が強く反発したことに遡る 13 。

この対立は、単なる一族内の権力争いにとどまらず、関東を統治する鎌倉公方と、それを牽制しようとする京都の室町幕府との代理戦争の様相を呈することもあった 14 。結果として、抗争は泥沼化し、佐竹氏の宗家と山入氏は、常陸国を二分して約一世紀にわたり血で血を洗う戦いを続けることになった。この内乱は、佐竹氏の国人領主に対する支配力を著しく低下させ、一方で江戸氏のような有力国人が自立性を高める好機をもたらした。

山入氏の優勢と江戸氏の立場

通雅が家督を継ぐ直前の15世紀末、山入の乱は大きな転換点を迎えていた。延徳2年(1490年)、山入義藤・氏義父子は、佐竹宗家の当主・義治の死という好機を捉え、他の庶家や周辺国人を糾合して、佐竹氏の本拠地である太田城を電撃的に攻略した 13 。これにより、若くして家督を継いだ佐竹宗家の当主・佐竹義舜(よしきよ)は本拠地を追われ、国外への逃亡を余儀なくされた 14 。

この山入氏が優勢を確立した時期において、通雅の兄(または父)であり、当時の江戸氏当主であった江戸通長は、山入氏に与する道を選んだ 7 。これは、極めて現実的な政治判断であったと言える。当時の状況下で、太田城を占拠し、常陸守護家の実権を掌握した山入氏に逆らうことは、自領の安寧を脅かす危険な選択であった。多くの国人領主がそうであったように、江戸氏もまた、地域における新たな覇者となった山入氏に従うことで、自家の存続と安全を図ったのである。この通長の決定は、後の通雅の戦略的転換を理解する上で重要な前提となる。それは、江戸氏の行動原理が、特定の思想や信義ではなく、常に自家の利益を最大化するという、戦国武将としての合理的な計算に基づいていたことを示している。

第三章:通雅の家督相続と政治的決断 ― 時代の転換点

明応3年(1494年)、江戸通長が没し、弟の通雅が家督を相続した 1 。彼が江戸氏の新たな指導者となった時、常陸国の情勢は一見すると山入氏の支配下で安定しているように見えたが、その水面下では大きな変化の潮流が生まれつつあった。通雅はこの時代の変化を鋭敏に察知し、一族の運命を賭けた大きな決断を下すことになる。

家督相続と時代の潮流

通雅が家督を継いだ時点で、山入氏は依然として佐竹氏の本拠地・太田城を占拠し、常陸国の支配者として君臨していた。しかし、その支配は盤石ではなかった。本拠地を追われた佐竹宗家の当主・義舜は、決して再起を諦めてはいなかった。彼は妻の実家である岩城氏のもとに身を寄せ、その強力な軍事的支援を取り付けていたのである 12 。岩城氏は常陸北東部から磐城国(現在の福島県浜通り)にかけて勢力を有する有力大名であり、義舜にとってこれ以上ない後援者であった。

通雅は、山入氏が掌握する現在の権力と、義舜が持つ正統性と将来性を天秤にかけた。山入氏はあくまで庶流であり、その支配には「簒奪者」という根本的な弱点があった。対して義舜は、たとえ亡命中の身であっても、佐竹宗家の正統な当主であり、岩城氏という強力な外部勢力の支援を得ていた。通雅は、この状況を冷静に分析し、現状維持(山入氏への従属)という安易な道を選ばなかった。

義舜への帰順 ― 江戸氏の運命を賭けた戦略的転換

このような状況下で、通雅は重大な決断を下す。彼は、それまでの江戸氏の方針を180度転換し、山入氏を見限り、亡命中の佐竹義舜を支援する側に回ったのである 14 。この決断には、同じく常陸の有力国人であった小野崎氏も同調した 14 。これは、単なる寝返りではない。来るべき最終決戦において、勝利する可能性がより高いと判断した側に、自らの全てを賭けるという、高度な戦略的判断であった。

この行動は、通雅の卓越した政治的先見の明を示している。彼は、山入氏が占有する領土という目先の事実に惑わされず、佐竹宗家としての「正統性」と、岩城氏という「強力な同盟者」を持つ義舜こそが、最終的に常陸国を再統一するであろうと見抜いていた。そして何よりも重要なのは、義舜の勝利がまだ不確実な段階で彼に味方したことである。もし義舜が勝利した後に従属を申し出ても、その他大勢の国人領主の一人として扱われるに過ぎない。しかし、苦境にある義舜を支援し、その勝利に決定的な貢献をすれば、戦後の論功行賞において絶大な発言権と特別な地位を得ることができる。通雅は、単なる生き残りではなく、一族の地位を飛躍的に向上させるという、極めて高い目標を掲げてこの賭けに打って出たのである。

第四章:佐竹義舜との共闘と山入氏の滅亡

江戸通雅の戦略転換は、単なる政治的表明にとどまらなかった。彼は自らの軍事力を提供し、佐竹義舜の反攻作戦に積極的に参加した。この共闘関係が、後の江戸氏の地位を決定づける上で極めて重要な意味を持つことになる。

反攻作戦への参加

通雅は、家督相続以前の文明18年(1486年)に、徳宿城主・徳宿三郎を滅ぼすなど、既に武将としての実戦経験と実績を積んでいた 1 。彼の率いる江戸氏の軍勢は、義舜の反攻軍にとって極めて重要な戦力であった。通雅は、義舜を自領にかくまい、保護すると同時に、山入氏に対する軍事作戦において中核的な役割を担った 14 。江戸・小野崎連合軍の参戦は、それまで劣勢に立たされていた義舜方の軍事バランスを大きく好転させた。この軍事的な貢献こそが、通雅が単なる同盟者ではなく、義舜にとって「不可欠なパートナー」であることを証明するものであった。

永正元年の最終決戦と勝利

数年間にわたる散発的な戦闘の後、永正元年(1504年)、ついに雌雄を決する時が来た。佐竹義舜は、岩城氏の支援と、江戸通雅・小野崎氏らの軍勢を中核として、山入氏が立てこもる太田城への総攻撃を開始した 1 。この決戦において、連合軍は勝利を収め、義舜は遂に本拠地・太田城の奪還に成功する 14 。

城を追われた山入氏義は、なおも抵抗を試みたが、最終的に捕らえられ、処刑された 12 。これにより、約百年にわたって常陸国を混乱の渦に巻き込んできた山入の乱は、佐竹宗家の完全勝利という形で終結した。

この勝利は、義舜にとっては悲願の達成であったが、同時に彼が通雅に対して大きな政治的・軍事的負債を抱えたことを意味した。もし通雅の支援がなければ、義舜の勝利は遥かに困難であったか、あるいは不可能であったかもしれない。共通の敵を打ち破ったこの勝利の経験は、佐竹氏と江戸氏の間に新たな関係性を築く土台となった。通雅は、この戦いで得た絶大な「政治的資本」を元に、戦後の新たな秩序形成において、自らの要求を貫徹する交渉に臨むことになる。1504年の勝利から1510年の盟約締結までの6年間は、まさにそのための交渉期間であったと推察される。

第五章:「一家同位」の盟約 ― 絶頂と遺産

山入の乱の終結から6年後の永正7年(1510年)、江戸通雅の生涯における、そして江戸氏の歴史における最も輝かしい瞬間が訪れる。佐竹義舜との間で結ばれた「一家同位」の盟約である。この盟約の意味を正確に理解するためには、まず戦国大名の家臣団における「家格」の構造を知る必要がある。

戦国大名家臣団における「家格」の構造

戦国大名の家臣団は、厳格な階層構造を持っていた。一般的に、その最上位に位置するのが、大名の一族や親戚で構成される「一門(いちもん)」または「一家(いっか)」衆であった 18 。彼らは血縁者として、大名の領国経営や重要政策の決定に参与する特権的な地位にあった。その下に、先祖代々仕えてきた重臣である「譜代(ふだい)」、そして新たに大名に服属した国人領主などである「外様(とざま)」が位置づけられていた 20 。

「一家」という称号は、単なる名誉職ではなく、大名家と運命を共にする特別な存在であることを示す、極めて重い意味を持つ家格であった 22 。この地位を与えられることは、譜代や外様とは一線を画し、大名家の準構成員として認められることを意味した。

永正七年十二月二日の盟約

永正7年12月2日(西暦1511年1月2日)、佐竹義舜は、江戸通雅とその嫡男・通泰に対し、「一家同位(いっかどうい)」の家格を認めるという盟約を結んだ 1 。これは文字通り、「(佐竹)一家と同じ地位」を江戸氏に与えるという、前代未聞の約束であった。この盟約の仲介役は、佐竹義舜の義父であり、両家と深い関係にあった岩城常隆が務めている 24 。

この「一家同位」の盟約は、通雅の長年にわたる戦略の集大成であり、外交的傑作であった。

第一に、佐竹義舜にとっては、これは戦後処理における極めて巧みな政治的判断であった。山入氏を滅ぼしたとはいえ、強大な軍事力を保持する江戸氏を完全に武力で屈服させるのは、新たな内乱の火種を生みかねない危険な賭けであった。そこで義舜は、武力ではなく「名誉」と「特権」を与えることで江戸氏を自陣営に固く結びつけ、領国南部の安定を確保する道を選んだ。

第二に、通雅にとっては、これこそが彼が求めていた最大の報酬であった。この盟約により、江戸氏は単なる佐竹氏の従属国人ではなく、佐竹氏の「ジュニア・パートナー」とも言うべき、特別な自治権を持つ存在として公的に認められた。これにより、江戸氏は佐竹宗家からの不当な干渉を排除し、独自の勢力を維持することが可能となった。

第三に、そして最も重要な点は、この盟約に通雅の嫡男・通泰が含まれていたことである 4 。これは、この特権的な地位が通雅個人に与えられた一代限りのものではなく、江戸氏の当主が代々継承する「世襲」のものであることを意味した。これにより、通雅は自らの死後も一族の繁栄が続く道を確固たるものにした。

第四に、有力大名である岩城氏が仲介役として立ち会ったことは、この盟約が単なる口約束ではなく、周辺勢力も公認する正式な「条約」としての重みを持つことを示している 24 。これにより、将来、佐竹氏の当主が代替わりした際に、一方的に盟約が破棄されるリスクを低減させる効果があった。

「一家同位」の盟約は、江戸氏を常陸国の政治地図における特異な存在へと押し上げ、その後の約80年間にわたる江戸氏の自立と繁栄の礎となったのである。

第六章:絶頂期の急逝と江戸氏のその後

通雅は、一族に空前の栄光をもたらす盟約を締結し、その生涯の頂点を極めた。しかし、その栄光はあまりにも短かった。

栄光の直後の死

「一家同位」の盟約が結ばれてから、わずか18日後の永正7年12月20日(西暦1511年1月19日)、江戸通雅は急逝した 1 。享年49。その死は、まさに絶頂期における突然の出来事であり、彼の生涯に劇的な結末を添えることとなった。死因に関する具体的な記録はないが、彼の死は江戸氏にとって大きな衝撃であったに違いない。

通雅の遺産と後継者・通泰

通雅の突然の死は、大きな権力の空白を生む可能性があった。しかし、彼が最後に成し遂げた偉業は、自らの死後もその遺産が揺らぐことのないように布石を打っていたことであった。盟約に嫡男・通泰の名を連ねさせていたことにより、家督相続は円滑に行われ、「一家同位」という特権的な地位もそのまま通泰に引き継がれた 7 。

この強固な地位を背景に、後を継いだ通泰は、父・通雅以上に独立志向の強い外交政策を展開する。彼は佐竹氏の宿老でありながら、時には佐竹氏の意向に反して、古河公方の内紛に介入するなど、独自の判断で行動した 17 。これは、通雅が獲得した「一家同位」という地位が、単なる名目上のものではなく、江戸氏に実質的な自立性を与えるものであったことを明確に示している。また、通雅は三男の雅胤を重臣である谷田部氏の養子に入れるなど、家臣団との結びつきを強め、内部の結束を固めることにも意を用いていた 27 。

領国経営と文化的側面

通雅は、武将としてだけでなく、領国経営者としての側面も持っていた。彼の時代、水戸城下には家臣団の屋敷が整備され、城下町としての発展の基礎が築かれた 10 。また、信仰心も篤く、明応7年(1498年)には和光院明楽寺に土地を寄進するなど、寺社の保護にも努めている 28 。

しかし、これほど大きな足跡を残した人物でありながら、彼の菩提寺や墓所の所在は、他の江戸氏歴代当主と異なり、明確な記録が残っていない 29 。これは、彼の華々しい公的な生涯とは対照的に、一個人の最期を巡る歴史上の謎として残されている。

終章:江戸通雅の歴史的評価

江戸通雅は、戦国時代という激動の時代において、常陸国の一国人領主という立場から、自らの知略と決断力によって一族を栄光へと導いた傑出した戦略家であった。

彼の功績は、広大な領土を征服したことにあるのではない。その本質は、時代の大きな潮流、すなわち百年に及ぶ佐竹氏の内乱という地域紛争を、自家の地位向上のための絶好の機会として捉え、巧みに利用した点にある。彼は、山入氏から佐竹義舜へと支援対象を切り替えるという大きなリスクを取り、その賭けに勝利した。そして、その軍事的貢献を最大限に政治的価値へと転換させ、「一家同位」という前代未聞の地位を勝ち取ったのである。

この盟約は、江戸氏に約80年間の繁栄と、守護大名・佐竹氏と渡り合えるほどの自立性をもたらした。これは、下剋上が常であった戦国時代において、驚くべき成果と言える。彼の生涯は、中央の動乱から離れた地方において、国人領主がいかにして生き残り、そして勢力を伸張させていったかを示す、絶好のケーススタディである。江戸通雅は、武力だけでなく、情勢分析能力、政治的交渉力、そして未来を見通す先見性を兼ね備えた、戦国初期の関東が生んだ最も成功した地域権力者の一人として、高く評価されるべきであろう。

付属資料

表1:江戸氏主要人物 系譜図

Mermaidによる関係図

注:通長と通雅の関係は、史料により父子とされる場合もあるが、ここでは兄弟説(通長が兄)を採用した 6 。

表2:江戸通雅 関連年表

|

年代(西暦) |

江戸通雅および江戸氏の動向 |

関連する周辺の動向 |

|

寛正4年(1463年) |

江戸通雅、誕生 1 。 |

|

|

文明18年(1486年) |

大山義成と共に徳宿城を攻略 7 。 |

|

|

延徳2年(1490年) |

|

山入義藤・氏義父子が太田城を攻略。佐竹義舜は亡命 13 。 |

|

明応3年(1494年) |

兄・通長の死に伴い、 家督を相続 1 。 |

|

|

時期不明 |

山入氏から離反し、佐竹義舜を支援 14 。 |

佐竹義舜、妻の実家である岩城氏の支援を受ける 12 。 |

|

永正元年(1504年) |

佐竹義舜と共に山入氏を攻め、 太田城を奪還 1 。 |

山入氏義が滅亡し、「山入の乱」が終結 12 。 |

|

永正7年12月2日(1511年1月2日) |

佐竹義舜より、子・通泰と共に**「一家同位」の盟約**を授かる 1 。 |

岩城常隆が盟約を仲介 24 。 |

|

永正7年12月20日(1511年1月19日) |

死去(享年49) 1 。 |

|

|

永正7年(1510年)以降 |

嫡男・通泰が家督を継ぎ、「一家同位」の地位を背景に勢力を拡大 7 。 |

佐竹義舜、常陸国の再統一を進める。 |

引用文献

- 江戸通雅 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E9%80%9A%E9%9B%85

- 武家家伝_常陸江戸氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/edo_k.html

- 江戸氏(えどうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%B0%8F-36893

- ―常陸戦国に 名を 遺し た武家の 歴史― - 全国遺跡報告総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/46/46971/122839_1_%E6%B0%B4%E6%88%B8%E5%B8%82%E5%9F%8B%E8%94%B5%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%BB%A4%E5%92%8C2%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%BC%81%E7%94%BB%E5%B1%95%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%B0%8F%E3%81%AE%E9%87%8E%E6%9C%9B%E2%94%80%E5%B8%B8%E9%99%B8%E6%88%A6.pdf

- 額田悠久の歴史-鎌倉・室町時代 - 額田城跡保存会 https://www.nukada.jp/history/kamakura-muromachi.html

- 第八章 江戸氏の水戸地方支配 https://www.city.mito.lg.jp/uploaded/attachment/10825.pdf

- 故郷(茨城)探訪 - 杉並国際クリニック https://www.suikido.jp/2022/05/29/%E6%95%85%E9%83%B7%EF%BC%88%E8%8C%A8%E5%9F%8E%EF%BC%89%E6%8E%A2%E8%A8%AA-22/

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E6%88%B8%E5%9F%8E#:~:text=%E6%B0%B4%E6%88%B8%E5%9F%8E%EF%BC%88%E3%81%BF%E3%81%A8%E3%81%98%E3%82%87%E3%81%86,%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%9F%8E%E3%80%82&text=%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E5%BE%B3%E5%B7%9D,%E3%81%AF%E5%9B%BD%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%8F%B2%E8%B7%A1%E3%80%82

- 常陸江戸氏 | 水戸の観光・名所・名物を巡ってみよう https://mito-ibaraki.mypl.net/article/kankou_mito-ibaraki/30608

- 【江戸氏の時代】 - ADEAC https://adeac.jp/mito-lib/text-list/d900010/ht000290

- 【図録】江戸氏 - 知られざる水戸の戦国時代 - ※完売 - 水戸市立博物館 - 水戸市ホームページ https://www.city.mito.lg.jp/site/museum/68511.html

- 佐竹義舜から義昭の時代 - 茨城県立歴史館 https://www.rekishikan.museum.ibk.ed.jp/06_jiten/rekisi/satakeyosikiyo.htm

- 山入氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%85%A5%E6%B0%8F

- 武家家伝_佐竹氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/satake_k.html

- 図説 佐竹一族 関東にその名を轟かせた名族の戦い - 戎光祥出版 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/759/

- 佐竹家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30448/

- F970 那珂通資 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/F970.html

- 中世後期讃岐における国人・土豪層の贈答・文化芸能活動と地域社会秩序の形成(上) https://www.takamatsu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2023/01/79_UG001_001-031_mizobuchi.pdf

- 【家臣団の組織】 - ADEAC https://adeac.jp/hamamatsu-city/text-list/d100010/ht010720

- 戦国大名と守護大名の違いは?家臣に忠誠心は不要だった!?今さら聞けない戦国時代のキーワード解説 | 歴史・文化 - Japaaan - ページ 3 https://mag.japaaan.com/archives/230682/3

- 戦国家臣団の職責の種類・役割を一挙に解説! https://sengoku-his.com/518

- 仙台藩の家格 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%99%E5%8F%B0%E8%97%A9%E3%81%AE%E5%AE%B6%E6%A0%BC

- 常陸、水戸城の歴史 http://shiro.travel.coocan.jp/02kanto/mito/mito-history.htm

- 竹林の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E6%9E%97%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 岩城氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B2%A9%E5%9F%8E%E6%B0%8F

- 江戸通泰 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/EdoMichiyasu.html

- 谷田部通胤 - 水戸の副将軍 - 下野戦国争乱記 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/yatabe.htm

- 26番札所:和光院(通称:田島の身代わり血不動尊) https://kita36fudo.com/ibaraki/ibaraki26.html

- 水戸城を治めていた江戸氏について,菩提寺や参詣していた寺社の名称・住所を知りたい。 | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000323807&page=ref_view