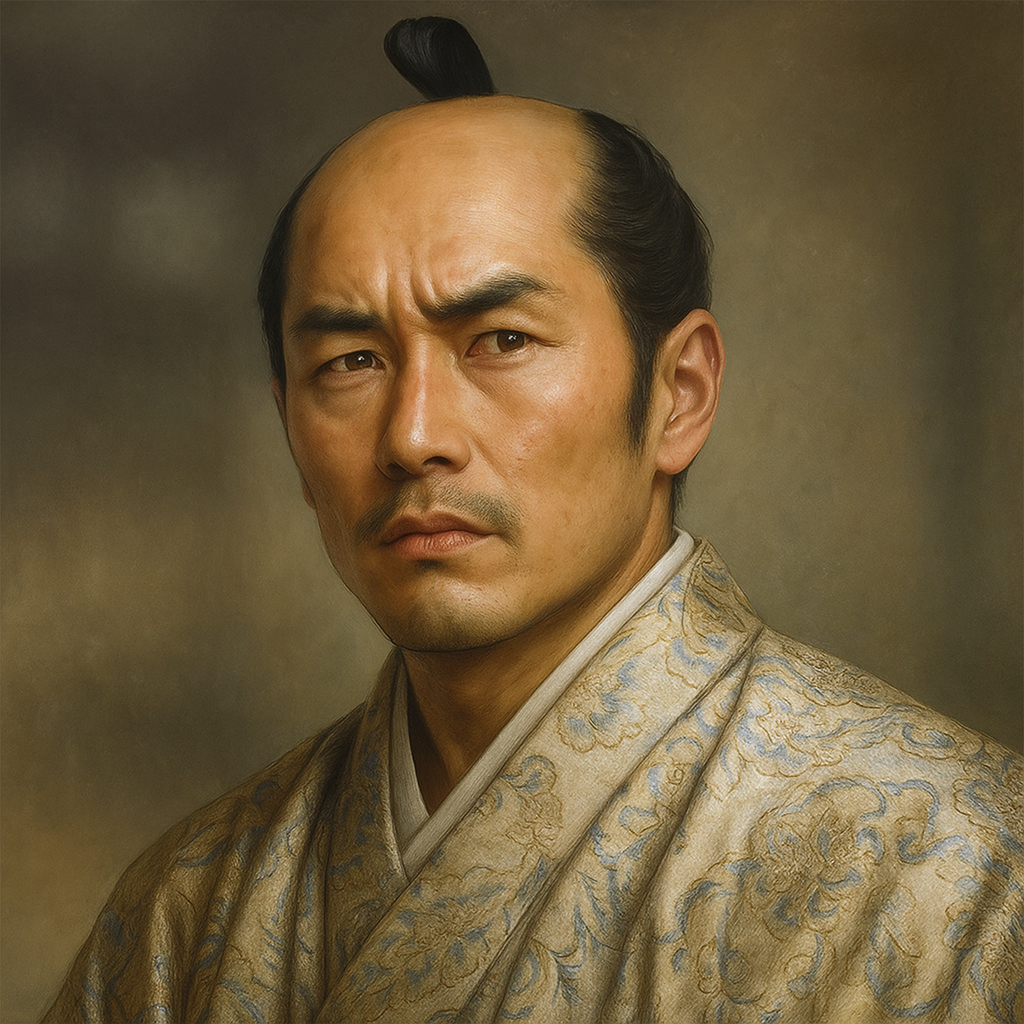

江良房栄

江良房栄は陶晴賢の重臣。大寧寺の変で活躍し、厳島の商業振興や旗返城城番を務める。毛利元就の謀略により、厳島の戦い直前に陶晴賢に誅殺された悲劇の武将。

江良房栄 – 戦国武将の生涯と非業の最期、その真相

はじめに

本報告書は、戦国時代の武将、江良房栄(えら ふさひで)の生涯、功績、そしてその非業の死に至る経緯について、現存する史料に基づき詳細かつ徹底的に検証することを目的とする。

房栄が生きた戦国時代は、日本各地で群雄が割拠し、下剋上が常態化した激動の時代であった。特に西国においては、周防国を本拠とする大内氏、その重臣でありながら実権を掌握した陶氏(陶晴賢)、そして安芸国から急速に勢力を拡大した毛利氏(毛利元就)が複雑な権力闘争を繰り広げていた。江良房栄は、この渦中にあって陶晴賢の重臣として活躍した人物である。

房栄は、その有能さを敵将であった毛利元就にも認められるほどの武将であったが、天文24年(1555年)の厳島の戦いを目前にして主君・陶晴賢によって誅殺されるという悲劇的な最期を遂げた。この粛清の背景には、元就の謀略があったとも言われ、歴史の大きな転換点において重要な意味を持つ出来事として、今日なお歴史家の関心を集めている。

本報告書では、まず房栄の出自と陶氏への仕官について述べ、次に陶氏重臣としての具体的な功績と役割を明らかにする。続いて、房栄粛清の経緯、特に毛利元就の謀略説と内通説の真相について深く掘り下げ、近年の研究で指摘される異説についても検討する。さらに、江戸時代の軍記物『陰徳太平記』における房栄像を分析し、史実との比較を試みる。最後に、房栄の兄・江良賢宣の動向にも触れつつ、房栄の生涯とその死が歴史に与えた影響について総括的な評価を行う。

第一部:江良房栄の出自と陶氏への仕官

1.1. 生誕と家系

江良房栄の生年については、永正14年(1517年)10月25日とする説 1 と、永正12年(1515年)とする説 2 がある。房栄は江良氏の出身であり、江良氏は西国随一の戦国大名であった大内氏の重臣、陶氏に仕える家臣であった 1 。房栄には江良賢宣(かたのぶ)という兄がおり、彼もまた陶晴賢の重臣として知られている 1 。

江良氏が陶氏の譜代の家臣であったか、あるいはどのような経緯で仕えるようになったかの詳細は必ずしも明らかではないが、兄弟揃って重臣の地位にあったことは、江良家が陶氏の中で一定の武門としての評価と信頼を得ていたことを示唆している。このような家格と実績は、房栄が陶晴賢の麾下で頭角を現す上での基盤となったと考えられる。一族としての奉公が、個々の武将の活躍を支える土壌となっていたのであろう。

1.2. 陶晴賢への臣従と偏諱

江良房栄は、主君である陶晴賢(初名は隆房)に仕えた 1 。房栄の名前にある「房」の一字は、晴賢の初名である「隆房」から偏諱として与えられたものと推測されている 1 。偏諱とは、主君が自身の名前の一字を家臣に与える慣習であり、これを受けることは家臣にとって大変な名誉であると同時に、主君との強い結びつきを示すものであった。

房栄が陶隆房(後の晴賢)から「房」の字を与えられたという事実は、彼が比較的早い段階から隆房にその才能や忠誠心を認められ、将来を嘱望される存在であったことを物語っている。単なる一武将としてではなく、主君から目をかけられた近臣としての地位を暗示しており、後の房栄の活躍と重用を裏付けるものと言えよう。この主従関係の証が、彼のキャリアの出発点における重要な指標となる。

第二部:陶氏重臣としての房栄 – その功績と役割

2.1. 軍事指揮官としての活躍

江良房栄は、陶晴賢の麾下で軍事指揮官として目覚ましい働きを見せた。しばしば大将として軍を率い、安芸国や備後国へ幾度も出陣し、軍功を重ねたことが記録されている 1 。特に重要なのは、天文20年(1551年)に陶晴賢(当時は隆房)が主君・大内義隆を打倒したクーデターである大寧寺の変への関与である。この変において房栄は、宮川房長と共に別動隊を指揮し、防府から山口へ侵攻するという重要な役割を担った 1 。

大寧寺の変は、陶氏の運命を左右する一大事件であり、このような重要な局面で別動隊の指揮を任されたことは、晴賢の房栄に対する軍事能力への深い信頼と、その忠誠心への期待がいかに大きかったかを物語っている。主君の命運を賭けた戦いにおいて、遊軍ではなく実戦部隊の指揮官として起用された事実は、房栄が単なる一兵卒ではなく、戦略遂行能力に長けた武将として評価されていたことを示している。その後も安芸・備後方面での軍事行動を度々指揮しており、陶氏の勢力維持・拡大に不可欠な存在であったことが窺える。

2.2. 厳島における商業振興

江良房栄の活動は、軍事面に留まらなかった。天文21年(1552年)2月28日、陶晴賢は房栄を奉行に任じ、厳島の商業振興に関する七ヵ条の掟を発布させている 1 。厳島は、古来より海上交通の要衝であり、厳島神社を中心とした宗教都市としても、また商業港としても重要な拠点であった。

この時期、大寧寺の変後の混乱を収拾し、大内氏領国の安定化を図る陶晴賢にとって、厳島のような経済的にも戦略的にも価値の高い場所の統治と振興は喫緊の課題であった。房栄をその責任者たる奉行に任命したことは、彼が単なる武勇一辺倒の人物ではなく、統治や経済政策にも通じた多才な能力の持ち主であったことを示している。晴賢が房栄のそのような多面的な才能を見抜き、信頼して経済政策の実行を委ねたことは、房栄の人物像を理解する上で注目すべき点である。戦場での勇猛さだけでなく、平時における行政手腕も期待されていたことがわかる。

2.3. 旗返城の城番と毛利氏との緊張

天文22年(1553年)、毛利元就が備後国で尼子方に寝返った江田隆連の守る旗返城を攻略した際、戦後の処理を巡って陶晴賢と毛利元就の間に緊張が生じた。元就は自軍の将を城番とすることを望んだが、晴賢は毛利氏の勢力拡大を警戒し、この要請を退けて江良房栄を旗返城の城番に任命した 1 。この措置は、毛利元就にとって大きな不満となり、翌年の毛利氏の陶氏との断交(防芸引分)の一因になったと考えられている 1 。房栄の居城としては、周防国の琥珀院城 2 や、周南市鹿野に屋敷があったとの記録もある 6 。

旗返城は、備後国における戦略的要衝であり、ここに房栄を配置したことは、陶晴賢が毛利氏の動向を監視し、その勢力伸長を牽制しようとする明確な意図の表れであった。房栄は、この晴賢の戦略のもと、陶氏と毛利氏の対立の最前線に立たされることになったのである。晴賢がこのような重要な拠点に房栄を置いたことは、房栄への信頼の厚さを示すと同時に、彼が毛利氏にとって警戒すべき陶方の有力武将であることを印象づける結果となった。元就は、この一件を通じて、房栄を陶晴賢の忠実かつ有能な腹心であり、自身の戦略遂行における大きな障害と認識した可能性が高い。

第三部:房栄の粛清 – 毛利元就の謀略と内通説の真相

3.1. 防芸引分と房栄の立場

天文23年(1554年)5月12日、毛利元就は陶氏(大内氏)との関係を断ち切り、安芸国における陶氏の拠点への攻撃を開始した(防芸引分) 1 。これにより、毛利氏と陶氏の対立は公然たるものとなった。江良房栄は、安芸国の事情に精通し、毛利氏の実力も熟知していたため、陶晴賢に対して毛利氏との対決には慎重な姿勢を崩さず、和平を唱えていたとされる 1 。しかし、この慎重論が、次第に猜疑心を強めていた晴賢に、房栄が毛利氏に内通しているのではないかとの疑念を抱かせる結果となった 1 。

房栄の慎重論は、彼自身や弘中隆兼といった武将たちが毛利元就の力量を正しく評価していたことに起因する現実的な戦略判断であった可能性が高い 7 。しかし、一度戦端が開かれ、緊張が高まる状況下では、和平や慎重な対応を主張する声は、敵に通じているとの誤解を招きやすい。特に、大寧寺の変を経て実権を掌握し、自身の支配体制の確立に神経を尖らせていた晴賢にとって、重臣からの異論は許容し難いものであったのかもしれない。房栄の的確な状況分析に基づく進言が、皮肉にも彼自身の命運を危うくする要因となったのである。

3.2. 誅殺の実行

天文24年(1555年)3月、江良房栄は警固衆(水軍)140艘余りを率いて安芸国佐東郡や厳島を攻撃し、周防国岩国に帰陣した。その翌日の3月16日、岩国の琥珀院において、陶晴賢の命を受けた弘中隆兼(史料によっては隆包とも 2 )によって誅殺された 1 。享年39歳であった 1 。この房栄の死は、同年10月1日に毛利元就と陶晴賢が雌雄を決することになる厳島の戦いのわずか7ヶ月前の出来事であった 10 。

この時期に、安芸方面の地理や毛利氏の戦力を熟知した経験豊富な指揮官である房栄を粛清したことは、陶氏にとって計り知れない損失であったと言える 11 。毛利元就が周到な準備を進めていたであろう決戦を前にして、自軍の有力武将を葬り去るという行為は、陶晴賢の戦略的判断の誤りであり、陶軍の士気低下や指揮系統の混乱を招いた可能性は否定できない。

誅殺を実行した弘中隆兼は、房栄と年来の交友があったとされ、晴賢の命令に当初は難色を示したとも伝えられている 1 。このことは、房栄の誅殺が晴賢の独断に近い形で行われ、家臣団内部にも動揺や疑問を生じさせた可能性を示唆しており、事件の悲劇性を一層深めている。

3.3. 毛利元就の謀略説

江良房栄の誅殺に関しては、毛利元就の巧妙な謀略によるものであったとする説が広く知られている。元就は、房栄を有能で手強い敵将と認識しており 13 、その排除を画策したとされる。具体的には、元就が房栄の筆跡を真似て偽の書状を作成し、房栄が毛利方に内通し、見返りとして周防一国を得る約束を交わしたという内容の密書を、意図的に陶方に漏らしたというものである 1 。元々猜疑心の強い性格であった陶晴賢は、この偽情報に惑わされ、房栄の誅殺を決断したとされている 11 。

このような謀略は、元就が得意とした戦術の一つであり、彼の「謀神」と称される所以でもある。元就の謀略が成功した背景には、単に偽書が精巧であったというだけでなく、当時の陶氏家中における緊張感や、晴賢の性格的弱点を巧みに突いた点があげられる。房栄が実際に毛利氏との和平を唱えていたとすれば、その言動が偽の内通情報を補強する材料となり、晴賢の疑念を増幅させた可能性も考えられる。元就は、物理的な証拠を作り出すだけでなく、晴賢が信じやすい状況、あるいは信じたくなるような物語を構築したと言えるだろう。

歴史研究家の宮本義己氏は、元就の狙いは単に房栄という有能な敵将を排除することに留まらず、晴賢の家中の結束に楔を打ち込む効果も狙っていたと指摘している( 1 所引)。敵の指導者に自らの手で有力な部下を殺害させることは、敵内部に不信感や動揺を生み出し、組織の弱体化を招く。これは、一人の将を戦場で討ち取る以上の戦略的価値を持つと言える。

3.4. 内通説の再検討:江良神六の存在

江良房栄の内通説、特に毛利氏への内応の見返りとして提示された300貫の給地では満足せず、さらなる加増を要求したために元就親子にその強欲さを警戒され、結果的に晴賢に密告されたという従来の説に対して、近年新たな解釈が提示されている。この説の根拠となっていたのは、弘治3年(1557年)から弘治4年(1558年)頃に毛利隆元(元就の嫡男)が家臣に宛てたとされる書状であった 1 。

しかし、この書状を詳細に分析すると、加増を要求した「江良」という人物と、かつてやり取りがあった「房栄」という人物が、それぞれ別に記載されていることが指摘されている 1 。そして、赤川元保が取次を行った江良氏の人物は、房栄の同族で厳島の戦いの際に助命された江良神六(じんろく)であることから、隆元の書状に見える加増要求を行った「江良」とは、房栄本人ではなく江良神六を指しているのではないか、という見方である 1 。この解釈に従えば、房栄が毛利氏に内通し、強欲な加増要求を行ったという従来の説は、同族の別人である江良神六の行動と混同された結果である可能性が浮上する。

この江良神六説は、房栄の内通疑惑の具体的な内容、特に「強欲さ」という点について再考を迫るものである。元就が房栄を陥れるために偽の内通書状を作成したという謀略説と、この江良神六による加増要求の話は、必ずしも同一の出来事を指すものではないかもしれない。例えば、元就は房栄に対して大規模な謀反(周防一国を得るなど)の濡れ衣を着せるための偽書工作を行い、それとは別に、あるいはそれを利用して、江良神六の加増要求といった「事実」をリークすることで、陶晴賢の江良一族に対する不信感を決定的なものにした、という多層的な謀略の可能性も考えられる。

歴史の真相はしばしば複雑であり、断片的な史料から全体像を再構築する作業は困難を伴う。江良神六の存在は、房栄誅殺の背景にあったとされる内通疑惑について、より慎重かつ多角的な検討が必要であることを示している。

以下に、江良房栄の内通説に関する比較検討を表にまとめる。

|

論点 |

従来の説(房栄に帰される説) |

江良神六説(または代替解釈) |

根拠史料・考察 |

|

内通の主体 |

江良房栄 |

毛利元就による偽書工作の対象としての江良房栄 / 具体的な加増要求の主体としての江良神六 |

毛利元就による偽書工作の伝承 / 毛利隆元書状の解釈 1 |

|

加増要求 |

房栄が毛利氏に内応の見返りとして要求 |

神六が毛利氏への内応に関連して要求した可能性 |

毛利隆元書状において「江良」と「房栄」が別記されている点 1 |

|

毛利元就の意図 |

房栄の能力を恐れ、晴賢に誅殺させることで排除 |

房栄排除は主目的。晴賢の猜疑心を利用し、偽情報や神六の件をリークした可能性 |

敵将の排除と敵勢力内の不和誘発 1 |

|

誅殺の直接的引き金 |

毛利氏への内通と加増要求が晴賢に露見 |

元就が流した偽の内通情報(偽書など)を晴賢が信じた |

晴賢の猜疑心の強さ 15 / 元就の謀略の巧妙さ 11 |

この表は、江良房栄の誅殺に至る内通疑惑の複雑な側面を整理し、読者の理解を助けることを意図している。従来の通説と、史料の再解釈に基づく新説を比較することで、歴史研究の進展と、単一の物語に収斂しない歴史の多面性を示している。

第四部:『陰徳太平記』における房栄像

4.1. 江良丹後守信俊としての描写

江戸時代中期、享保2年(1717年)に成立した軍記物『陰徳太平記』では、江良房栄は「江良丹後守信俊(えら たんごのかみ のぶとし)」という名で登場し、智仁勇を兼ね備えた武将として描かれている 1 。『陰徳太平記』のような軍記物は、歴史的事実に基づきつつも、物語としての面白さや教訓を盛り込むために、登場人物の性格や行動に脚色が加えられることが一般的である。

房栄が智・仁・勇の三徳を兼ね備えた理想的な武将として描かれている点は、彼の悲劇的な最期をより際立たせ、読者の同情を誘う効果を狙ったものかもしれない。また、このような人物描写は、後世の人々が房栄に対して抱いていたイメージ、あるいはそうあってほしいと願った理想像を反映している可能性もある。いずれにせよ、『陰徳太平記』における房栄像は、彼の人物評価に一定の影響を与えてきたと考えられる。

4.2. 壮絶な最期

『陰徳太平記』は、房栄の最期を非常に劇的に描いている。陶晴賢の誅殺命令を受けた弘中隆兼は、房栄との年来の友情から苦悩しつつも、主命には逆らえず、房栄にその旨を伝えたとされる。房栄はこれを受け入れ、隆兼の嫡男・彦三郎との一騎討ちに応じた。しかし、彦三郎が窮地に陥ると見た弘中方の兵たちが加勢し、多勢に無勢の戦いとなった。房栄は庭の隅で奮戦し、数人を手負いにするも、全身に傷を負い、最後は小門の柱に寄りかかって立ったまま絶命したと記されており、その壮絶な死に様は武蔵坊弁慶のそれに擬えられたという 1 。

このような描写は、武士道の理想とされた勇猛な最期を強調するものであり、物語としての劇的効果を高めている。房栄が抵抗し、奮戦したことは事実であったかもしれないが、一騎討ちの申し出や弁慶さながらの往生といった細部は、軍記物特有の文学的脚色である可能性が高い。これらの描写は、房栄を悲劇の英雄として読者の記憶に刻み込む役割を果たしたと言えるだろう。

4.3. 『陰徳太平記』の史料的価値

『陰徳太平記』は、戦国時代の西国における動乱を詳細に記述しており、多くの逸話や人物像を今日に伝えている。しかし、その成立は事件から1世紀半以上も後の江戸時代であり、内容には創作や脚色、特定の勢力への偏りなどが含まれていることが指摘されている 16 。そのため、歴史学においては、一次史料としての信頼性は限定的であり、その記述を利用する際には慎重な吟味が必要とされる。

江良房栄に関する記述も、その例外ではない。『陰徳太平記』が伝える房栄の人物像や最期の様子は、あくまで後世に形成された物語として捉えるべきであり、必ずしも史実を正確に反映しているとは限らない。しかし、一方で、このような軍記物がどのように歴史上の出来事や人物を語り継ぎ、人々の歴史認識に影響を与えてきたのかという観点からは、文化史的な価値を持つ史料と言うことができる。房栄の悲劇的なイメージ形成に、『陰徳太平記』が果たした役割は小さくないであろう。

第五部:兄・江良賢宣の動向

5.1. 陶氏家臣から毛利氏家臣へ

江良房栄の兄である江良賢宣もまた、当初は陶氏の家臣として活動していた。賢宣は周防国都濃郡の撒骨山砦(さっこつさんとりで)を本拠の一つとしていたとされる 3 。厳島の戦いで陶晴賢が敗死し、毛利元就が周防・長門二国への侵攻(防長経略)を開始すると、賢宣は須々万沼城(すすまぬまじょう)の守備に加わり、毛利軍に抵抗した 18 。しかし、毛利軍の攻勢の前に、弘治3年(1557年)3月、賢宣らは降伏し、毛利氏に仕えることとなった 18 。

厳島の戦い後の防長経略は、大内・陶氏の旧領における毛利氏の支配権を確立する上で決定的な軍事行動であった。この過程で、多くの旧大内・陶氏家臣が毛利氏に降伏し、その麾下に組み込まれていった。賢宣の降伏と毛利氏への仕官も、こうした戦国時代の武士たちが直面した現実的な選択の一つであった。主家が滅亡、あるいは勢力を失った際に、新たな支配者に仕えることで家名を存続させ、武士としての道を継続することは、決して珍しいことではなかった。賢宣の決断は、弟房栄が非業の最期を遂げた後、江良家が新たな時代を生き抜くための道筋であったと言えるかもしれない。

5.2. 毛利氏統治下での後半生

毛利氏に降った江良賢宣は、毛利隆元、そしてその子・輝元に仕え、弾正忠の官途名も確認されている 3 。賢宣は永禄12年(1569年)11月に没したと記録されており 3 、その墓は本拠地であった撒骨山砦の麓や、山口県周南市大字金峰菅蔵に伝えられている 3 。

毛利氏は、旧大内・陶氏家臣のうち、降伏した者たちを積極的に登用し、自らの支配体制の強化に役立てた。賢宣もその一人として、新たな主君のもとで後半生を送ったのである。弟・房栄が主君の猜疑心と敵の謀略によって命を落としたのに対し、兄・賢宣は、弟を死に追いやった勢力に結果として仕えることになりながらも、天寿を全うした。この兄弟の対照的な運命は、戦国という時代の過酷さと、武士たちが置かれた複雑な状況を象徴しているようにも見える。房栄の悲劇的な死が、賢宣のその後の処世術、特に毛利氏への降伏という決断に何らかの影響を与えた可能性も否定できない。生き残るためには、時には過去の恩讐を超えた選択も必要とされた時代であった。

第六部:結論 – 江良房栄の歴史的評価

6.1. 能力と功績の再確認

江良房栄は、陶晴賢の重臣として、軍事指揮官および行政官として高い能力を発揮した武将であった。安芸・備後方面での度重なる軍事行動の指揮 1 、厳島における商業振興政策の実施 1 、そして戦略的要衝である旗返城の城番としての任 1 など、その活動は多岐にわたる。これらの功績は、彼が陶晴賢から深い信頼を得ていたことを示しており、その有能さは敵将であった毛利元就にも認められていたほどであった 13 。房栄は、陶氏の勢力維持にとって欠くことのできない重要な人材であったと言える。

6.2. 粛清の影響

天文24年(1555年)の厳島の戦いを目前にした房栄の粛清は、陶晴賢にとって戦術的にも戦略的にも大きな打撃となった。安芸方面の地理や毛利氏の戦力を熟知した経験豊富な指揮官を失ったことは、陶軍の戦力低下に直結したと考えられる 11 。さらに、この粛清が家臣団に与えた動揺や不信感は、組織の結束力を弱め、来るべき決戦における意思決定や作戦遂行に悪影響を及ぼした可能性も否定できない。厳島の戦いにおける陶氏の敗北は、毛利元就の卓越した戦略によるところが大きいが、房栄の不在がその敗因の一端を担ったと評価することは、決して過大評価ではないだろう。房栄の死は、陶氏の運命を左右する一つの転換点であったと言えるかもしれない。

6.3. 内通説の謎と人物像

江良房栄の内通説については、毛利元就の巧妙な謀略であったとする説が有力である一方、近年では毛利隆元書状の再解釈から、房栄の同族である江良神六の行動との混同が指摘されるなど 1 、その真相は依然として謎に包まれている部分も多い。しかし、いずれの説を採るにしても、房栄が主君・陶晴賢の猜疑心と、敵将・毛利元就の謀略の犠牲となった悲劇的な武将であったという評価は揺るがないであろう。

『陰徳太平記』に描かれるような智仁勇を兼ね備えた理想的な武将像は、文学的な脚色を多く含むとしても、彼の有能さと悲運の最期に対する後世の人々の同情や敬意を反映しているのかもしれない。史料から窺える房栄の姿は、忠実かつ有能でありながら、時代の大きな奔流の中で翻弄された一人の武将の姿である。

6.4. 歴史における「もしも」

歴史に「もしも」は禁物とは言われるが、江良房栄の生涯を振り返る時、もし彼が粛清されずに厳島の戦いに臨んでいたら、という想像を禁じ得ない。彼の軍事的才能と安芸方面での経験が、実際の戦局にどのような影響を与え得たのか。もちろん、それによって毛利元就の戦略が覆されたと断言することはできないが、少なくとも陶軍がより組織的かつ効果的な戦闘を展開できた可能性は考えられる。

江良房栄の生涯と死は、戦国時代という激動の時代において、一個人の運命がいかに大きな歴史的事件と深く結びつき、また、権力者の猜疑心や謀略によって左右されるかを如実に示している。彼の存在は、厳島の戦いという西国史における一大転換点において、無視できない影響を与えた一人の武将として、今後も研究され語り継がれていくべきであろう。房栄の死によって生じた陶氏の戦力的な空白と内部の動揺は、智略に長けた毛利元就にとって、まさに好機となったのである。

引用文献

- 江良房栄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E8%89%AF%E6%88%BF%E6%A0%84

- 歴史の目的をめぐって 江良房栄 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-04-era-fusahide.html

- 江良賢宣とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%B1%9F%E8%89%AF%E8%B3%A2%E5%AE%A3

- 陶晴賢は何をした人?「謀反を起こして大内家を乗っ取るも疑心暗鬼で自滅した」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/harukata-sue

- 備後 旗返山城[縄張図あり]-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/bingo/hatagaeshiyama-jyo/

- 周防 江良丹後守房栄屋敷 - 城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/suo/era-fusahide-yashiki/

- 弘中隆兼とは? わかりやすく解説 - 戦国武将 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%BC%98%E4%B8%AD%E9%9A%86%E5%85%BC

- 弘中隆兼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%98%E4%B8%AD%E9%9A%86%E5%85%BC

- 弘中氏 大内氏重臣の一族・子孫は毛利家に仕え今も続く - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/hironaka-family/

- 厳島の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%B3%E5%B3%B6%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 厳島の戦い古戦場:広島県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/itsukushima/

- 陶晴賢-歴史上の実力者/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/44320/

- 日本のマキャベリアン~毛利元就 – Guidoor Media | ガイドアメディア https://www.guidoor.jp/media/mori-motonari-japanese-mcaberian/

- 毛利元就の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/8100/

- 陶晴賢 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B6%E6%99%B4%E8%B3%A2

- 無敵の兵法を求めて https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/2002362/files/jouhunu_5_215.pdf

- 01 - 山口県文書館 http://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/user_data/upload/File/archivesexhibition/AW14%20jouhoutokiroku/000all%281%29.pdf

- 江良賢宣 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E8%89%AF%E8%B3%A2%E5%AE%A3

- 防長経略とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%98%B2%E9%95%B7%E7%B5%8C%E7%95%A5