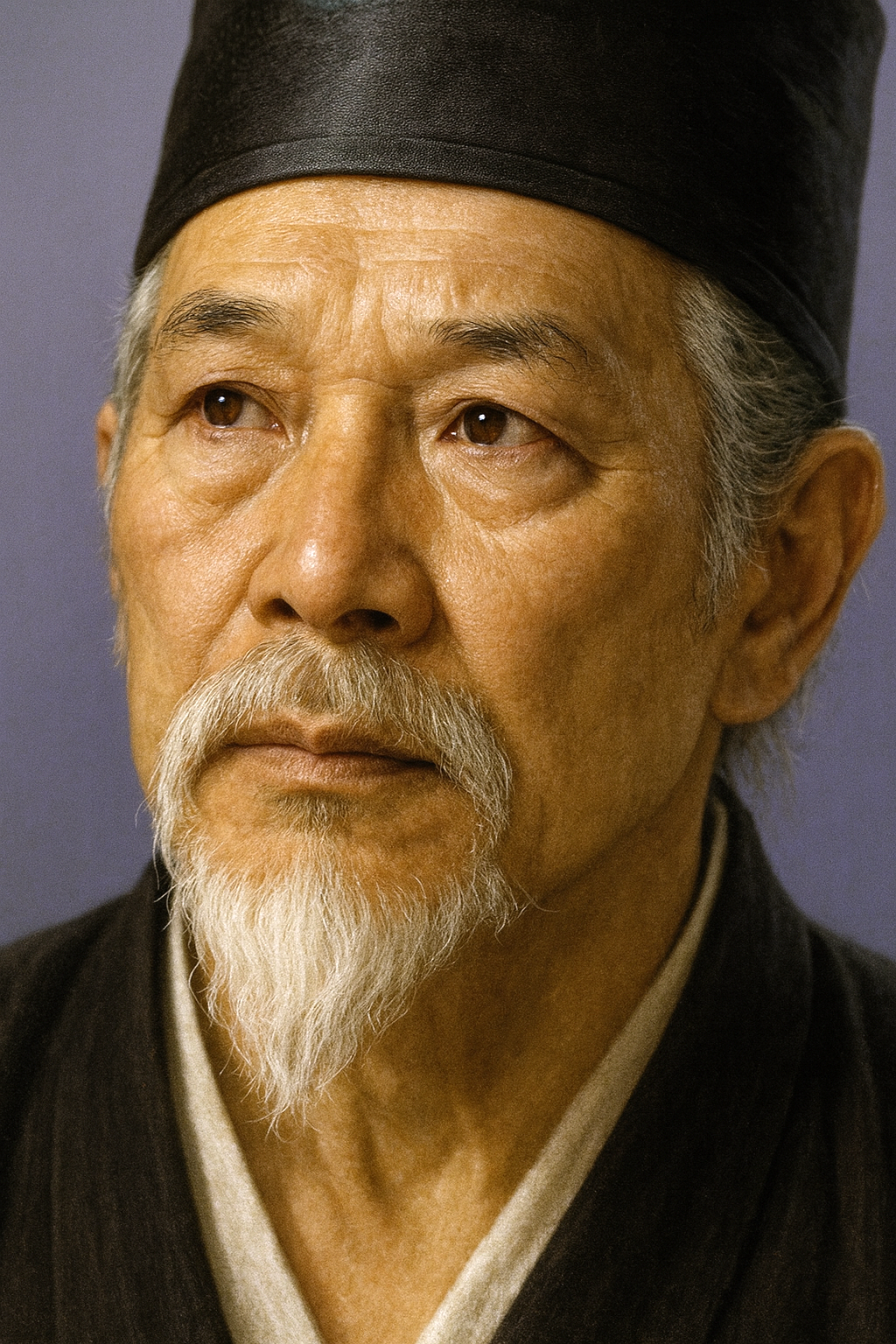

浦上則宗

浦上則宗は赤松氏を再興に導いた忠臣。応仁の乱で権勢を確立し、主君政則を追放する下剋上を敢行。晩年は一族の内紛に直面するも、その死後、浦上村宗が赤松氏を滅ぼし戦国大名浦上氏の礎を築いた。

浦上則宗の生涯と時代:赤松家再興の功臣から下剋上の先駆者へ

専門家ペルソナ

私は、日本の室町時代から戦国時代にかけての政治史・武家社会構造を専門とする歴史研究者です。新聞社や学術雑誌への寄稿も手掛けており、一次史料の読解と、人物の行動原理を多角的に分析することを得意としています。今回の報告では、単なる事実の編纂に留まらず、浦上則宗という人物が時代の転換点において果たした役割とその歴史的意義を、深く洞察していきます。

序章:乱世の仕掛人、浦上則宗

室町時代中期から戦国時代の黎明期にかけて、一人の武将が歴史の表舞台で目覚ましい活躍を見せました。その名は浦上則宗(うらがみ のりむね)。彼の名は、一般的に「嘉吉の乱で滅亡した主家・赤松氏を再興に導いた忠臣」として記憶されています 1 。しかし、その生涯を深く掘り下げると、主君を播磨から追放し、その権勢は主家を凌駕するに至ったという、全く異なる側面も浮かび上がってきます 1 。忠臣か、それとも下剋上を体現する梟雄か。この単純な二元論では到底捉えきれない複雑な人物像こそ、浦上則宗という武将の本質と言えるでしょう。

則宗が生きた永享元年(1429年)から文亀二年(1502年)までの74年間は、足利将軍の権威が失墜し、守護大名体制が内部から崩壊を始め、各地で実力者が台頭する「下剋上」前夜の時代でした 2 。彼は、まさにその時代の転換点を象徴する存在です。主家を再興させるという「忠」を行動原理としながら、結果として主家の権力を無力化し、自らがその支配者として君臨する。この矛盾に満ちた行動の中に、旧来の秩序が崩壊し、新たな価値観が生まれる時代のダイナミズムが凝縮されています。

本報告書は、この浦上則宗という稀代の「仕掛人」の生涯を、あらゆる角度から徹底的に調査・分析し、その多面的な実像を明らかにすることを目的とします。彼の行動原理、権力構築の過程、そして彼が次代に残した遺産を解明することを通じて、室町時代から戦国時代への移行期という、日本史上最も劇的な時代の深層に迫ります。

第一章:没落と雌伏 ― 嘉吉の乱と浦上氏

浦上則宗の生涯を理解する上で、その青年期に経験した主家・赤松氏の滅亡という衝撃的な事件、すなわち「嘉吉の乱」を避けて通ることはできません。彼のキャリアの原点は、一族の没落という悲劇にありました。

則宗以前の浦上氏

浦上氏は、則宗の代に突如として歴史に登場した一族ではありません。則宗の祖父にあたる浦上性貞(しょうてい)は、赤松義則の老臣として活躍し、幕府の役職である侍所所司代(さむらいどころしょしだい)を務めるなど、赤松家中で重きをなす有力な被官でした 4 。所司代は、京の治安維持や幕政に深く関与する重要な役職であり、この事実は、浦上氏が単なる播磨の在地領主ではなく、中央政界にも通じた「中央志向」の一族であったことを示唆しています。実際に性貞は、正長元年(1428年)に発生した「正長の土一揆」の際には、軍勢を率いて鎮圧にあたっています 4 。則宗が後に京で発揮する卓越した政治手腕は、こうした一族が築き上げてきた基盤と無関係ではなかったと考えられます。

嘉吉の乱と一族の悲劇

嘉吉元年(1441年)、浦上氏の運命は暗転します。当時の室町幕府6代将軍・足利義教は、有力守護大名の家督相続に強引に介入し、些細なことで厳罰に処すなど、その独裁的な政治は「万人恐怖」と評されていました 6 。この将軍の圧政に対し、播磨・備前・美作の三国守護であった赤松満祐は、自邸に義教を招き、これを謀殺するという前代未聞の挙に出ます。これが「嘉吉の乱」です。

将軍殺害という大罪を犯した赤松氏は、山名宗全を主力とする幕府の追討軍に攻められ、滅亡の道をたどります。この時、則宗の父とされる浦上宗安も、主君・満祐と運命を共にし、討死したと伝えられています 1 。当時13歳であった則宗は、父を失い、主家も滅亡するという絶望的な状況下で、一族の拠点であった備前の三石城(みついしじょう)から落ち延び、長い雌伏の時を過ごすことになります 1 。

この約17年間に及ぶ潜伏期間が、彼の強靭な忍耐力と、再起への執念を育んだことは想像に難くありません。則宗の生涯を貫く「赤松家再興」への執念は、単なる主家への抽象的な忠誠心だけでは説明がつきません。嘉吉の乱における父の死と一族の没落という、極めて個人的な悲劇が、彼の行動の強力な原動力となっていたと推察されます。彼の戦いは、主家の復興であると同時に、失われた自らの一族の名誉と地位を回復するための、私的な復讐戦という側面を色濃く帯びていたのです。

第二章:主家再興への道程 ― 赤松政則の擁立

約17年もの雌伏の時を経て、浦上則宗と赤松旧臣たちに、千載一遇の好機が訪れます。それは、赤松家が奇跡的な復活を遂げるきっかけとなった「長禄の変」でした。

神璽奪還と赤松家再興

嘉吉の乱から遡ること2年前の永享11年(1439年)、後南朝(南朝の末裔)を名乗る勢力が宮中に乱入し、三種の神器の一つである神璽(しんじ)を奪い去る「禁闕の変(きんけつのへん)」が起きていました 7 。幕府にとって、神璽が後南朝勢力の手にあることは、その権威を揺るがしかねない重大な問題でした。

この状況に目を付けたのが、赤松家の遺臣たちです。長禄元年(1457年)、上月満吉や小寺藤兵衛らを中心とする赤松旧臣たちは、後南朝勢力の拠点であった大和国吉野に潜入し、後南朝の皇胤である自天王・忠義王兄弟を討ち取り、神璽を奪還することに成功します 7 。この「天下第一の忠賞」と称される功績の見返りとして、幕府はついに赤松家の再興を許可しました 7 。

こうして、赤松満祐の弟の孫にあたる次郎法師丸、後の赤松政則(あかまつ まさのり)が、わずか3歳で赤松家の家督を継ぎ、まずは加賀半国の守護に任じられる形で、赤松家は再興を果たしたのです 9 。

後見人としての実権掌握

この神璽奪還作戦そのものに、浦上則宗が直接関与したことを示す明確な記録は見当たりません。作戦の実行部隊の中心は、あくまで上月氏や小寺氏といった他の遺臣たちでした 10 。しかし、赤松家の再興が許されるや否や、則宗は歴史の表舞台に躍り出ます。彼は、まだ幼児であった新当主・赤松政則の側近として急速に台頭し、その養育と補佐を一手に引き受けることになりました 1 。

この赤松家再興のプロセスは、二つの段階で理解することができます。第一段階は、上月氏らによる「神璽奪還」という、命を賭した 武功 です。そして第二段階が、則宗が主導した「幼主の後見と旧領回復」という、極めて困難な 政治・軍事の実務 でした。則宗は、他の遺臣が立てた功績を巧みに利用し、再興後の赤松家における実権を掌握することに成功したのです。

則宗と政則の関係は、当初から単なる主従関係ではありませんでした。それは「養育者と被養育者」という、極めて強い個人的な結びつきから始まっています 14 。この特殊な関係性こそが、則宗が他の宿老を抑えて絶対的な発言力を持つための基盤となりました。幼い政則にとって、則宗は頼れる家臣であると同時に、師であり、父親代わりのような存在だったのです。この関係性が、後に両者の間に繰り広げられる複雑な愛憎劇の伏線となっていきます。則宗の真価は、派手な一番槍ではなく、地道で困難な国家再建の舵取りにあったと言えるでしょう。

第三章:応仁・文明の乱と権勢の確立

赤松家の再興は果たされたものの、その所領は加賀半国のみ。かつての領国であった播磨・備前・美作の三国は、宿敵・山名氏の支配下にありました。この状況を覆す絶好の機会となったのが、応仁元年(1467年)に勃発し、日本全土を11年間にわたる戦乱に巻き込んだ応仁・文明の乱でした。

旧領回復戦争と中央政界への飛躍

応仁の乱が勃発すると、政則と則宗は迷わず東軍の総帥・細川勝元に味方します 2 。これは、赤松旧領を支配する西軍の総帥・山名宗全と真っ向から敵対することを意味しました。則宗は、成長した主君・政則を補佐し、山名氏との間で熾烈な旧領回復戦争を繰り広げます。赤松軍は播磨へ侵攻し、遂に山名氏の勢力を駆逐して、播磨・備前・美作の三国を奪還することに成功しました 2 。これにより、赤松氏は嘉吉の乱以前の広大な勢力圏を取り戻し、完全復活を遂げたのです。

この乱における功績は、則宗の地位を飛躍的に高めました。文明元年(1469年)頃、主君・政則が幕府の軍事・警察権を司る侍所所司(頭人)に任じられると、則宗はその次官である 侍所所司代 に就任します 1 。これは、赤松家の代表として京の治安維持や幕政に深く関与する立場であり、彼の権威と影響力を決定的なものとしました。

京における権力基盤の確立

乱が終結に近づくと、政則は回復した領国の経営に専念するため播磨へ下向します。一方、則宗は政則から「京の仕置き」を任され、京都に留まり続けました 17 。この役割分担は、則宗の権力をさらに強固なものにする上で、決定的な意味を持ちました。

則宗は、主君が領国にいる一方で、自身は中央政界で幕府とのパイプ役を独占したのです。これにより、彼は**「領国(備前)の守護代」 と 「中央(京都)の幕府官僚」 という二つの顔を持つに至りました。さらに文明13年(1481年)、政則が山城守護に任じられると、則宗も 山城守護代**を兼務するという、異例の出世を遂げます 1 。守護の被官でありながら、将軍のお膝元である山城国の行政実務を担うという立場は、将軍・足利義政やその子・義尚からの厚い信任の証であり 1 、彼の権力が主君から半ば独立した存在になりつつあることを示していました。

この物理的な距離と役割の分離は、則宗の権力構造に重大な変化をもたらしました。彼の権力は、単なる軍事力や経済力だけでなく、**「情報」と「中央とのコネクション」**という無形の資産に支えられるようになります。京に常駐する則宗は、幕府の意向や全国の情勢をいち早く察知し、それを自らの政治判断に利用することができました。一方、領国にいる政則は、重要な情報を則宗経由で得ざるを得ない状況に陥りやすく、両者の間には情報の非対称性が生まれていたと推察されます。この構造こそが、後の福岡合戦における政則の判断ミスと、それに対する則宗の冷徹な「見限り」へと繋がる、重要な伏線となっていたのです。

第四章:主君との相克 ― 下剋上の萌芽

応仁の乱を経て、赤松家を再興に導き、自らも侍所所司代として中央政界に確固たる地位を築いた浦上則宗。しかし、その権勢が強まれば強まるほど、かつて養育した後見人と、成長して自立を目指す主君・赤松政則との間に、見えざる亀裂が深まっていきました。そして文明15年(1483年)、その亀裂はついに決定的な破綻を迎えます。

福岡合戦と政則の失策

文明15年(1483年)12月、宿敵・山名政豊が再び播磨に侵攻し、赤松氏の守護所である福岡城に迫りました 1 。この報を受けた政則は、山名軍を迎撃するために出陣しますが、真弓峠の戦いでまさかの大敗を喫し、居城の姫路へ逃亡するという失態を演じます 1 。この敗戦は、赤松家中の国人領主たちを大きく動揺させ、政則の求心力を著しく低下させました。

則宗のクーデターと主君追放

京でこの報に接した則宗は、政則の指導力に完全に見切りをつけます。彼はすぐさま播磨へ急行すると、政則から離反した国人たちを瞬く間にまとめ上げ、主君である政則を播磨から和泉国堺へと追放してしまいました 1 。そして、赤松氏の庶流である有馬氏から慶寿丸(後の有馬澄則)という若者を新たな当主として擁立し、幕府にその承認を求めるという、前代未聞のクーデターを敢行したのです 1 。

この則宗の行動は、典型的な下剋上に見えますが、その内実はより複雑です。彼は自らが守護になろうとしたわけではなく、あくまで「赤松一族」の中から別の当主を立てようとしました 19 。これは、戦国初期における下剋上が、まだ主家そのものを乗っ取る「簒奪」ではなく、主家の権威という器は維持しつつ、その中身を自分に都合の良い人物に入れ替える「当主の差し替え」という形態を取っていたことを示す好例です。政則の失策は、則宗にとって好機であると同時に、赤松家全体の崩壊、ひいては自らの権力基盤の喪失に繋がりかねない危機でもありました。則宗が政則を追放したのは、単なる野心からだけでなく、「このままでは赤松家が滅びる」という危機感に駆られた、彼なりの合理的な判断だった可能性も否定できません。

クーデターの失敗と複雑な和解

しかし、則宗の計画は頓挫します。政則を支持する別所則治といった重臣たちが、前将軍・足利義政に働きかけた結果、幕府は当主交代を承認しませんでした 17 。後ろ盾を失った則宗を中心とする反政則派は、山名氏との戦いにも苦戦を強いられ、遂には播磨を山名氏に奪われてしまうという最悪の結果を招きます 5 。

この窮状を打開するため、もはや内紛を続けている場合ではないと判断した両者は、足利義政の仲介により、和解の道を選びます 1 。そして、再び協力して山名氏との戦いを開始し、文明17年(1485年)の合戦では則宗が息子たちを失うという痛手を負いながらも 17 、長享2年(1488年)までに遂に播磨を再奪還することに成功しました 17 。

この一連の騒動を通じて、赤松家における主従関係は完全な変質を遂げました。一度は主君を追放した則宗が、再び家中の実権を握る形で復帰したことで、主従の序列は名目上のものとなります。政則と則宗は、もはや一枚岩の主従ではなく、互いの力を認め合った上での、常に緊張をはらんだ提携関係へと移行したのです。守護代という立場の限界と、主君という存在が持つ「権威」の根強さに直面しながらも、則宗は自らの力を赤松家中に改めて見せつけることに成功したのでした。

第五章:権勢の頂点と晩年の統治

主君・政則との深刻な対立と和解を経て、浦上則宗の権勢は、もはや誰にも揺るがすことのできないものとなっていました。そして、明応5年(1496年)に政則がこの世を去ると、則宗は名実ともに赤松領国の最高権力者として、その治世の頂点を迎えます。

絶対的後見人としての君臨

政則の死後、則宗は政則の養子(娘婿)であった幼い赤松義村を新たな当主として擁立し、その後見人となりました 1 。これにより、彼の権勢は「主家を凌ぐ」 2 と評されるほどの絶対的なものとなり、播磨・備前・美作の三国にまたがる広大な赤松領国の実質的な支配者として君臨します 21 。

その権力基盤の象徴が、備前国東端、播磨との国境に位置する要害・ 三石城 でした 3 。標高291メートルの天王山に築かれたこの連郭式山城は、堅固な石垣や堀切、複数の曲輪を備え、山陽道を押さえる交通・軍事の要衝でした 24 。則宗は、この城を拠点に領国を支配し、文亀二年(1502年)にその生涯を閉じています 3 。

権力の専横と新たな内紛

しかし、絶対的な権力は、しばしば内部からの反発を招きます。権力を完全に掌握した則宗は、美作守護代であった中村則久を強引に辞めさせ、一族の浦上基景にその職を引き継がせようとするなど、露骨な縁故主義(専横)を見せ始めました 17 。こうした則宗の独裁的な振る舞いは、赤松家中の者だけでなく、浦上一族内部にも深刻な不満の火種を燻らせていました。

そして明応8年(1499年)、遂にその不満が爆発します。浦上氏の庶流で中山城主であった浦上村国が、「則宗打倒」を掲げて兵を挙げたのです 17 。ここに、浦上氏の「本家」と「庶流」による、血で血を洗う内紛が勃発しました。この権力闘争は、かつて則宗が主家・赤松氏に対して行った「下剋上」の構図が、今度は浦上氏の内部でミニチュア版として再現されたものと言えます。則宗が「本家」として君臨すると、それに反発する「庶流」の村国が現れる。この権力分化の連鎖は、室町後期の武家社会における権力闘争の典型的な姿でした。

宇喜多能家の台頭と時代の皮肉

則宗は直ちに兵を出し、播磨と備前の国境付近で村国軍と激突しますが、この野戦でまさかの惨敗を喫し、白旗城に追い詰められるという絶体絶命の窮地に陥ります 17 。この危機的状況から則宗を救い出したのが、彼の家臣であった**宇喜多能家(うきた よしいえ)**の目覚ましい働きでした 17 。

この事実は、極めて示唆に富んでいます。なぜなら、この宇喜多能家こそ、後に戦国大名として浦上氏を滅ぼし、備前・美作を手中に収める宇喜多直家の祖父にあたる人物だからです 5 。則宗の権勢が頂点に達したその瞬間に、自らの一族を脅かす存在(村国)が現れ、同時に、将来的に自らの血統を滅ぼすことになる勢力(宇喜多氏)に助けられるという、何とも皮肉な状況が生まれていたのです。

戦いは結局、痛み分けという形で終息しますが、この内紛は則宗の死後も20年以上にわたって続く浦上本家と庶流の対立の始まりとなりました 17 。則宗の晩年は、彼自身が作り出した「下剋上」の波が、いずれ自らの足元をも洗い流すことを予感させる、時代の大きな転換点を象徴する出来事だったと言えるでしょう。

第六章:死と遺産 ― 次代への混沌とした継承

文亀二年(1502年)6月11日、浦上則宗は74年の波乱に満ちた生涯を、居城・三石城で終えました 3 。彼が一代で築き上げた巨大な権力と広大な支配基盤は、しかし、その死と共に深刻な後継者問題に直面し、混沌とした継承劇の末に、彼の意図とは異なる血統の手に渡っていくことになります。

後継者問題と謎の家督継承

則宗には則景、則国という実子がいましたが、いずれも父に先立ち、山名氏との戦いなどで早世していました 5 。後継者となるべき直系の男子を失った則宗は、一族の安富元家から**祐宗(すけむね)**を養子に迎え、これを後継者と定めていました 17 。

則宗の死後、この祐宗が家督を継いだことは、近年の研究で確実視されています。実際に、則宗の死の直後から、『赤松家風条々禄』といった史料の中に、祐宗が浦上家の当主として赤松家中の人間に命令を下した文書が複数残存しているのです 28 。

村宗の台頭と権力の移行

しかし、祐宗の支配はごく短期間で終わったとみられています。歴史の表舞台に、浦上家の新たな当主として登場したのは、**浦上村宗(うらがみ むらむね)**という人物でした 21 。

村宗は、則宗の甥・宗助の子、すなわち則宗から見れば大甥にあたります 5 。彼の家系は、嘉吉の乱で没落した浦上氏の「本筋」とみなされる血統であり、父・宗助が備前守護代として築いた在地勢力を背景に持っていました 29 。則宗が養子・祐宗に継がせようとした権力は、結果的にこの村宗によって掌握されることになったのです。

この家督争いは、**「個人の功績に基づく一代の権力(則宗から祐宗へ)」 と、 「血統の正統性と在地勢力に根差した権力(宗助から村宗へ)」**の対立であったと解釈できます。則宗一代の絶大なカリスマと中央での権威をもってしても、武家社会における「血筋」の論理と、備前という在地に深く根を張ったライバルの力を、完全に覆すことはできなかったのです。これは、個人の能力に過度に依存した権力の脆弱性を示しています。

則宗の遺産と戦国時代の到来

浦上則宗は、最終的に自らの血統に権力を継がせることには失敗しました。しかし、彼が残した遺産は、後継者である村宗にとって計り知れない価値を持つものでした。村宗は、則宗が築き上げた赤松家中の絶対的な権力と、播磨・備前・美作にまたがる広域な支配基盤を、ほぼそのまま継承したのです。

そして村宗は、則宗が生涯越えることのなかった最後の一線を、遂に越えます。永正18年(1521年)、村宗は主君・赤松義村を謀殺 11 。これにより、守護代・浦上氏は主家の呪縛から完全に解き放たれ、名実ともに戦国大名へと変貌を遂げたのでした。

浦上則宗の歴史的役割は、自らが戦国大名になることではありませんでした。彼の真の役割は、**「戦国大名が生まれるための土壌を完璧に耕した人物」**と定義できます。彼は、①主家(赤松氏)の権威を内部から形骸化させ、②守護代の権力を極限まで高め、③広域な領国支配のシステムを構築しました。則宗が用意したこの舞台の上で、後継者である村宗が「下剋上」という劇の最終幕を演じたのです。則宗は、意図せずして、自らが生涯仕えたはずの室町的秩序を解体し、新たな戦国時代の扉を開けるための、偉大なる「仕掛人」となったのでした。

終章:浦上則宗の歴史的意義

浦上則宗の生涯を振り返る時、我々は「忠臣」と「梟雄」という二つの貌が、一人の人物の中に矛盾なく同居する姿を目の当たりにします。主家・赤松氏の滅亡という悲劇から立ち上がり、その再興に生涯を捧げた「忠臣」としての側面。一方で、その主君を追放し、権力を凌駕し、ついには主家の実権を完全に掌握した「下剋上」の体現者としての側面。この矛盾こそが、旧来の価値観が崩壊し、新たな秩序が模索されていた時代の武将の、リアルな姿であったと言えるでしょう。

彼の生涯は、守護の権力を代行する単なる「代官」であった守護代が、主家の権力を内部から蚕食し、自らが領国を支配する「地域権力」へと変貌していく、室町時代から戦国時代への移行期を象徴するプロセスそのものでした。彼は、中央(京)と地方(領国)にまたがる権力基盤を築き、幕府とのコネクションと在地での軍事力を巧みに使い分けることで、主君を凌駕する力を手に入れました。

浦上則宗は、戦国大名・浦上氏の直接の創業者(初代)ではありません。その栄誉は、主君・赤松義村を殺害した浦上村宗に帰せられるべきです。しかし、則宗がそのための全ての基盤を一代で築き上げた「偉大なる創業者」であったことは、疑いようのない事実です。則宗なくして、戦国大名・浦上氏の誕生はあり得ませんでした。

彼は、室町という古い時代の秩序の中で、そのルールを利用し、逸脱し、そして破壊することで、自らの権力を最大化しました。その結果、彼が作り出した新たな権力構造は、彼自身の死後、より過激な形で次代へと受け継がれ、戦国乱世の扉を大きく開くことになります。浦上則宗の生涯は、室町幕府体制の崩壊と戦国時代の到来を告げる、日本史における重要な画期として、永く記憶されるべきです。

補遺:浦上則宗関連詳細年表

|

和暦 |

西暦 |

則宗の年齢 |

浦上則宗・浦上氏の動向 |

主家・赤松氏の動向 |

中央(幕府・日本史)の動向 |

|

永享元年 |

1429年 |

1歳 |

浦上則宗、誕生 3 。 |

|

6代将軍・足利義教の治世。 |

|

嘉吉元年 |

1441年 |

13歳 |

父・宗安が討死し、三石城から落ち延びる 1 。 |

赤松満祐が将軍・義教を暗殺(嘉吉の乱)。幕府軍に討たれ赤松氏宗家は滅亡 6 。 |

嘉吉の乱。 |

|

長禄元年 |

1457年 |

29歳 |

|

赤松遺臣が後南朝から神璽を奪還(長禄の変) 7 。 |

長禄の変。 |

|

長禄2年 |

1458年 |

30歳 |

幼主・政則の側近として台頭 1 。 |

神璽奪還の功により、赤松政則が家督を継ぎ、加賀半国守護として赤松家再興 12 。 |

|

|

応仁元年 |

1467年 |

39歳 |

政則を補佐し、東軍に属して旧領回復戦争を開始 2 。 |

東軍に属し、山名氏から旧領(播磨・備前・美作)を奪還 2 。 |

応仁の乱、勃発(~文明9年)。 |

|

文明元年頃 |

1469年頃 |

41歳 |

侍所所司代に就任 1 。 |

政則、侍所所司に任じられる 11 。 |

|

|

文明13年 |

1481年 |

53歳 |

山城守護代を兼務 1 。 |

政則、山城守護に任じられる 17 。 |

|

|

文明15年 |

1483年 |

55歳 |

政則の敗戦を受け、クーデターを画策 1 。 |

福岡合戦・真弓峠の戦いで山名軍に大敗 1 。 |

|

|

文明16年 |

1484年 |

56歳 |

主君・政則を播磨から追放し、有馬慶寿丸を擁立しようとするが失敗 1 。 |

則宗に追放され堺へ逃れる。後に則宗と和解 1 。 |

|

|

長享2年 |

1488年 |

60歳 |

甥の宗助が福岡城に入り、播磨を完全に回復 17 。 |

則宗らと共に播磨を再奪還 17 。 |

|

|

明応5年 |

1496年 |

68歳 |

幼主・義村の後見人となり、赤松領国の実権を完全に掌握 1 。 |

政則、死去。養子の義村が家督を継ぐ 1 。 |

明応の政変(1493年)後の混乱期。 |

|

明応8年 |

1499年 |

71歳 |

庶流の浦上村国に叛かれ、内紛が勃発。宇喜多能家の活躍で窮地を脱す 17 。 |

|

|

|

文亀2年 |

1502年 |

74歳 |

6月11日、備前国三石城にて死去 3 。養子の祐宗が家督を継ぐが、後に村宗が掌握。 |

|

|

引用文献

- 浦上則宗 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/UragamiNorimune.html

- 浦上則宗(うらがみのりむね)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E5%89%87%E5%AE%97-1058391

- 浦上氏と関係地名 https://miwa1929.mond.jp/index.php?%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E6%B0%8F%E3%81%A8%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%9C%B0%E5%90%8D

- 浦上前史 - 落穂ひろい http://ochibo.my.coocan.jp/rekishi/urakami/ura_zenshi.htm

- 武家家伝_浦上氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/uragami.html

- 嘉吉の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%98%89%E5%90%89%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 長禄の変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E7%A6%84%E3%81%AE%E5%A4%89

- 赤松氏の復活 禁闕の変で奪われた神璽を長禄の変で奪回 【渡邊大門著「嘉吉の乱」を秦野裕介先生が解説】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=CeXkp6dEBOE

- 赤松家の再興、戦国時代へ - 武楽衆 甲冑制作・レンタル https://murakushu.net/blog/2020/12/24/akamatsu3/

- 上月文書の世界 - 徳島県立図書館 https://library.bunmori.tokushima.jp/digital/webkiyou/59/213-218.pdf

- e-Bizen Museum <戦国武将浦上氏ゆかりの城> - 備前市 https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/33/558.html

- 赤松政則 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E6%9D%BE%E6%94%BF%E5%89%87

- 上月・赤松・細川 - 徳島県立図書館 https://library.bunmori.tokushima.jp/digital/densi/desiryou/ken/mon_siryouten/s26.pdf

- 赤松氏中興の英主・赤松政則っていったい何者?猿楽に連歌、はたまた刀鍛冶の顔も!? https://www.youtube.com/watch?v=u1rlT7zdPzE&pp=0gcJCdgAo7VqN5tD

- 応仁の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%9C%E4%BB%81%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 赤松氏本家(惣領家)の流れ https://www.nishiharima.jp/yamajiro/pdf/akamatu_flow.pdf

- 浦上則宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E5%89%87%E5%AE%97

- 馬場則家 http://ochibo.my.coocan.jp/rekishi/akamatu/bugyo/baba.htm

- 宇喜多氏・陶氏「下剋上」の軌跡 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/22953

- 下克上の時代 - 岡山県ホームページ https://www.pref.okayama.jp/site/kodai/622716.html

- e-Bizen Museum <戦国武将浦上氏ゆかりの城> - 備前市 https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/33/551.html

- 赤松氏の家臣団構成 - 落穂ひろい http://ochibo.my.coocan.jp/rekishi/akamatu/aka_kashinkosei.htm

- 備前國 三石城 - FC2 https://oshiromeguri.web.fc2.com/bizen-kuni/mitsuishi/mitsuishi.html

- e-Bizen Museum <戦国武将浦上氏ゆかりの城> - 備前市 https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/33/555.html

- 三石城(岡山県備前市三石) - 西国の山城 http://saigokunoyamajiro.blogspot.com/2011/04/blog-post.html

- 三石城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.bizenmitsuishi.htm

- 三石城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%9F%B3%E5%9F%8E

- 浦上則宗はどんな人? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E5%89%87%E5%AE%97

- 浦上村宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E6%9D%91%E5%AE%97

- 浦上宗助とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E5%AE%97%E5%8A%A9

- 武家家伝_赤松氏 - 播磨屋 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/akamatu.html