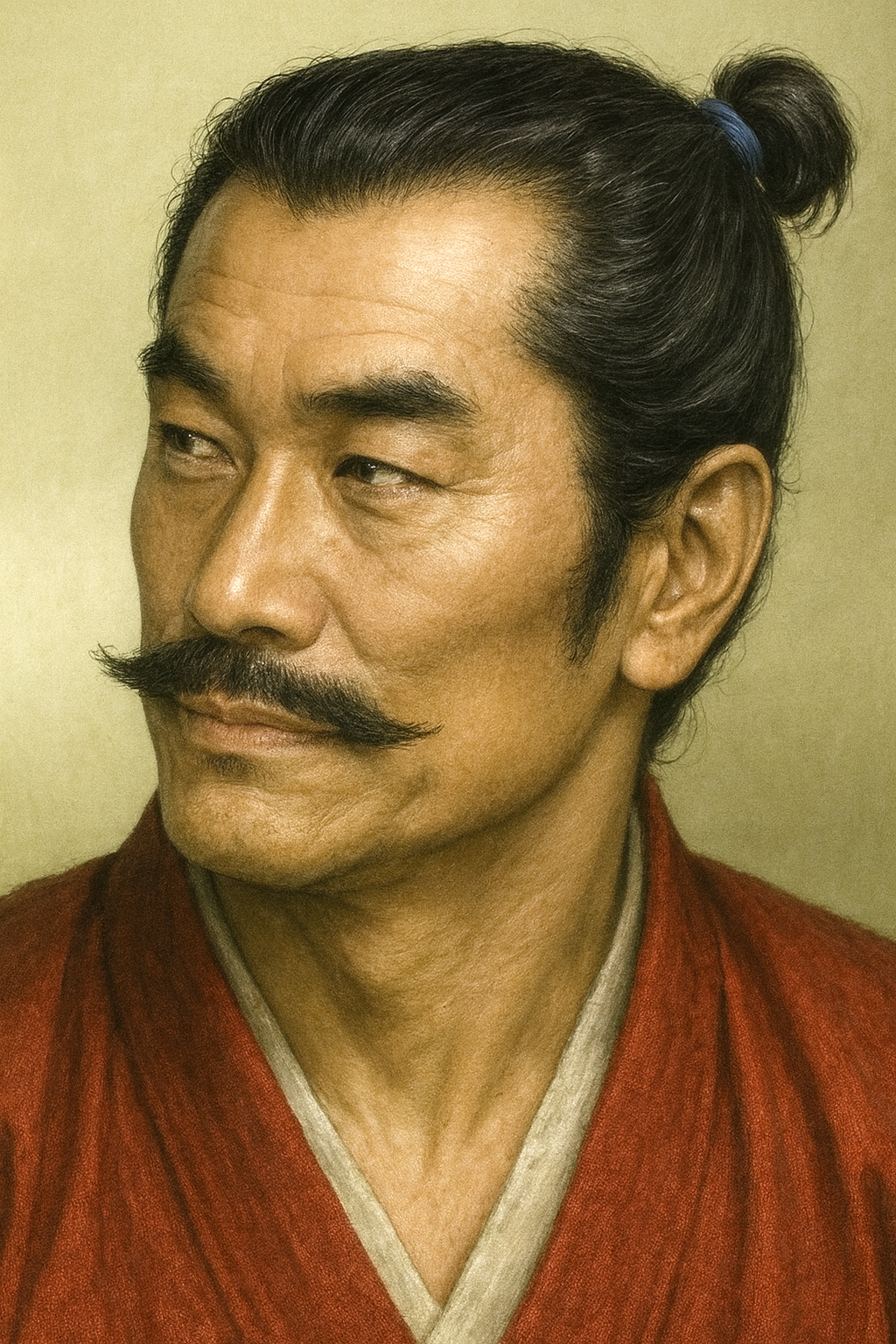

浦上村宗

浦上村宗は、主君赤松義村を討ち播磨・備前・美作を支配した下剋上の梟雄。大物崩れで義村の子晴政に討たれ、浦上氏衰退のきっかけに。

下剋上の体現者、浦上村宗 ― 播磨・備前・美作に覇を唱えた梟雄の実像

序章:下剋上の時代と浦上村宗

A. 戦国乱世の幕開けと赤松宗家の凋落

室町幕府の権威が応仁・文明の乱(1467-1477)を経て地に堕ち、日本各地で実力者が旧来の権威を凌駕する「下剋上」の風潮が蔓延した時代、それが戦国時代である。守護大名はその権力基盤を揺るがされ、守護代や有力国人といった、本来は家臣であるはずの者たちが、武力と策略をもって領国支配の実権を奪い取っていった。この激動の時代にあって、播磨・備前・美作の三国に君臨した名門守護・赤松氏もまた、その例外ではなかった。

赤松氏は嘉吉元年(1441年)の嘉吉の乱において、第6代将軍・足利義教を暗殺した咎で一度は幕府に滅ぼされるという壊滅的な打撃を受けた 1 。その後、一族の執念と家臣団の奮闘により奇跡的な再興を遂げるも、その権力の内実は、かつてのような盤石なものではなかった。再興の過程で功績を挙げた守護代や国人たちが領国内で大きな影響力を保持し、守護の権威は次第に形骸化していく。赤松宗家は、いわば内側からその支配体制を蝕まれていたのである 3 。

B. 浦上村宗という存在の歴史的意義

このような時代の転換期に、赤松家の宿老として、そしてやがては主家を滅ぼす梟雄として歴史の表舞台に登場するのが、浦上村宗である。村宗の生涯は、単に主君を裏切った逆臣という一面的な評価に留まらない。それは、守護代という立場から主家の権力を蚕食し、やがては武力でこれを打倒して領国の実質的な支配者となり、さらには畿内の中央政局にまで介入して天下に覇を唱えようとした、戦国初期における下剋上大名の典型的な軌跡そのものであった。

しかし、彼の物語はそこで終わらない。彼が完成させた下剋上は、皮肉にも彼自身の命を奪う刃となって返ってくる。そして、彼が一代で築き上げた権力は、彼の死後、息子たちの内紛と、かつては自らの家臣であった宇喜多直家による新たな下剋上によって、脆くも崩れ去るのである 3 。浦上則宗が赤松氏の権力を凌駕し、その子である村宗が主君・赤松義村を滅ぼし、その村宗が義村の子・晴政の復讐によって討たれ、さらに村宗の子・宗景が家臣の宇喜多直家に滅ぼされる。この「下剋上の連鎖」こそ、浦上村宗という人物と彼が生きた時代を理解するための鍵であり、本報告書が深く掘り下げていく中心的な主題である。

第一章:浦上氏の出自と権力の礎

A. 浦上氏の起源と赤松家中での地位

浦上氏の出自は、平安時代の文人貴族であった紀長谷雄に遡ると伝えられている 8 。播磨国揖西郡浦上荘(現在の兵庫県たつの市周辺)を本貫地とする一豪族であったが、南北朝時代に赤松則村(円心)が播磨で台頭すると、その麾下に属し、家臣団の中核を成す存在となった 3 。また、京都・大徳寺の開山として知られる宗峰妙超(大燈国師)も浦上氏の出身であり、古くから赤松氏と密接な関係を築いていたことがうかがえる 3 。室町時代を通じて、浦上氏は備前守護代を歴任するなど、赤松家の領国経営において不可欠な役割を担っていた。

B. 祖父・浦上則宗の偉業と「負の遺産」

浦上村宗の権力基盤を理解する上で、祖父・則宗の存在は決定的に重要である。嘉吉の乱で赤松宗家が滅亡した後、則宗は赤松家の遺児・政則を擁立し、赤松家再興の先頭に立った 2 。応仁の乱では東軍に属して奮戦し、旧領であった播磨・備前・美作三国の守護職を政則に回復させるという絶大な功績を挙げたのである 1 。

則宗の権勢は赤松領内にとどまらなかった。彼は幕府の侍所所司代や山城守護代といった要職を兼務し、中央政界においても重きをなした 2 。その権威と実力は、主君である赤松政則を凌駕するほどであり、当時の人々は「(斯波家における)朝倉孝景、(京極家における)多賀高忠、(土岐家における)斎藤妙椿と並ぶ、主家を凌ぐ家臣」として則宗の名を挙げている 10 。この「主家を凌ぐ守護代」という権力構造は、則宗の代に確立され、そのまま村宗へと継承されることになった。それは村宗にとって、赤松家中で絶大な影響力を行使できる強大な権力の源泉であったと同時に、必然的に主君からの警戒と反発を招くことになる「負の遺産」でもあった。

C. 村宗の家督継承と正統性

則宗には則景という嫡男がいたが、文明17年(1485年)の山名氏との戦いで若くして戦死した 5 。そのため則宗は、甥にあたる浦上宗助を養嗣子として迎えた 2 。しかし、その宗助もまた則宗に先立って病没したため、文亀2年(1502年)に則宗がこの世を去ると、宗助の子である村宗が浦上惣領家の家督を継承することとなった 5 。

村宗の家督継承には、血統と地盤の両面から強い正統性があった。彼の家系は、嘉吉の乱の際に信濃へ逃亡したとされる浦上氏本流の則永の末裔とみなされており、「本筋」の血統であると認識されていた 12 。加えて、父・宗助は備前守護代として領国に確固たる地盤を築いていた。村宗自身も、家督継承にあたり、主君である赤松義村から「村」の一字を賜り、「村宗」と名乗っている 12 。これは当初、両者の間に形式的な主従関係が正常に機能していたことを示している。しかし、則宗から受け継いだ強大すぎる権力は、やがて主君との間に埋めがたい溝を生み出すことになる。

第二章:主家との確執 ― 赤松義村との対立

A. 権力奪還を目指す主君・赤松義村

浦上氏の力によって守護の座に就いた赤松義村であったが、成長するにつれて、則宗以来続く浦上氏の専横を深く憂慮し、これを抑制して守護大名としての権力を自らの手に取り戻そうと画策し始める 12 。守護家の権威回復と親政の確立は、義村にとって喫緊の課題であった。

永正14年(1517年)、政務に参加できる年齢に達した義村は、赤松家の統治体制に改革を断行する。彼は、浦上村宗と小寺則職という二大宿老に加え、自らの側近である櫛橋則高、志水清実、衣笠朝親の3名を新たに政務に参加させるという新体制を布いた 12 。この措置の狙いは明らかであり、宿老の権力を相対的に低下させ、守護自身の発言力を強化することにあった。これは、村宗の既得権益に対する明確な挑戦であった。

ここで、浦上村宗の生涯における主要な出来事を年表形式で整理する。彼の行動の背景には、常に赤松家内部の権力闘争と、畿内の政治情勢が複雑に絡み合っていたことがわかる。

|

西暦(和暦) |

出来事 |

浦上村宗の動向 |

関連人物 |

典拠 |

|

不明(明応年間か) |

生誕 |

浦上宗助の子として生まれる。 |

浦上宗助 |

13 |

|

1502年(文亀2年) |

祖父・則宗の死去 |

父・宗助も既に亡く、浦上惣領家の家督を継承する。 |

浦上則宗 |

5 |

|

1517年(永正14年) |

赤松義村による新体制構築 |

権力抑制を狙う義村に反発。宿老の小寺則職とも対立する。 |

赤松義村、小寺則職 |

12 |

|

1518年(永正15年) |

三石城へ退去 |

義村との対立が激化し、置塩城下を去り本拠の三石城に籠る。 |

赤松義村 |

5 |

|

1519年(永正16年) |

三石城の戦い |

義村による三石城攻撃を、宇喜多能家らの活躍で撃退する。 |

赤松義村、宇喜多能家 |

4 |

|

1520年(永正17年) |

義村を強制隠居させる |

義村に家督を嫡男・才松丸へ譲らせ、自らは後見人となる。 |

赤松義村、赤松晴政 |

3 |

|

1521年(大永元年) |

赤松義村を殺害 |

再起を図る義村を播磨室津に幽閉し、暗殺。下剋上を完成させる。 |

赤松義村 |

3 |

|

1530年(享禄3年) |

畿内へ進出 |

細川高国と結び、管領復帰を支援するため摂津へ侵攻する。 |

細川高国 |

18 |

|

1531年(享禄4年) |

大物崩れ |

赤松晴政の裏切りに遭い、摂津天王寺・大物で討死する。 |

赤松晴政、細川高国 |

3 |

|

1531年以降 |

浦上氏の分裂と衰退 |

村宗の死後、子の政宗と宗景が対立し、家臣の宇喜多直家が台頭。 |

浦上政宗、浦上宗景 |

21 |

|

1577年(天正5年) |

浦上氏の滅亡 |

次男・宗景が宇喜多直家によって追放され、浦上氏は滅亡する。 |

浦上宗景、宇喜多直家 |

3 |

B. 赤松家中の権力闘争と村宗の孤立

義村の巧みな政治工作は、村宗を窮地に陥れた。村宗は義村の新体制に反発したが、時を同じくして、もう一人の宿老であった小寺則職との関係も悪化してしまう 12 。これにより、村宗は赤松家中で政治的に孤立無援の状態となった。この状況を好機と見た則職や義村の側近たちは、村宗に関する讒言を義村に吹き込み、これを重く見た義村は、ついに村宗に出仕差し止めを命じるという厳しい処分を下した 12 。この一連の出来事は、単なる個人的な確執ではなく、守護の権威を回復しようとする義村と、守護代として築き上げた既得権益を守ろうとする村宗との、避けられない構造的な権力闘争であった。

C. 三石城籠城 ― 武力による抵抗

政治的な手段で権力の中枢から排除された村宗は、もはや武力に訴える以外に道はないと判断する。永正15年(1518年)、彼は守護・赤松氏の本拠である置塩城下を離れ、自らの本拠地である備前国の要害・三石城(現在の岡山県備前市)に籠城し、主家に対して公然と反旗を翻した 4 。

これに対し、義村は自ら大軍を率いて備前へ出陣。永正16年(1519年)から翌年にかけて、三度にわたって三石城を包囲攻撃した 17 。しかし、村宗はこれをことごとく撃退する。この勝利の背景には、三石城が天然の要害であったことに加え、二つの重要な要因があった。一つは、家臣である宇喜多能家(後の梟雄・宇喜多直家の祖父)の智勇に優れた活躍である 4 。そしてもう一つは、備前西部に勢力を持つ有力国人・松田元陸と密かに連携し、後詰めの援軍を得るという村宗の巧みな外交戦略であった 4 。義村の攻撃を完全に跳ね返したことで、村宗は軍事的な優位性を不動のものとし、主家との力関係を逆転させることに成功したのである。

第三章:主君殺害 ― 播磨・備前・美作三国の掌握

A. 傀儡の擁立と権力構造の逆転

三石城での防衛成功により、軍事的な主導権を握った浦上村宗は、次なる政治的攻勢に出る。彼は単に武力で主君を排除するのではなく、より巧妙な手段で権力を掌握しようとした。永正17年(1520年)、村宗は赤松義村に圧力をかけ、強制的に隠居させると、その嫡男でまだ幼い才松丸(後の赤松晴政)に家督を継承させたのである 3 。

そして村宗自身は、この幼い新当主の後見人という地位に就いた 4 。これにより、彼は「赤松家を守護する忠臣」という大義名分を掲げながら、合法的に赤松家の全権を掌握することに成功した。これは、あからさまな謀反ではなく、権威の衣をまとって実権を奪うという、計算され尽くした政治的策略であった。主君を傀儡として擁立し、自らはその後見人として領国を支配するこの手法は、戦国時代における権力奪取の常套手段となっていくが、村宗はその先駆けの一人であった。

B. 下剋上の完成 ― 主君・義村の暗殺

権力の座から追われた義村であったが、彼は決して再起を諦めてはいなかった。大永元年(1521年)、義村は当時、次期将軍として擁立されていた足利亀王丸(後の第12代将軍・足利義晴)を奉じ、復権を目指して再び兵を挙げようと試みた 4 。この動きは、村宗が築き上げた新体制にとって看過できない脅威であった。

村宗は、義村の最後の抵抗を断ち切るべく、非情な決断を下す。彼は義村を捕縛すると、播磨の港町・室津(現在の兵庫県たつの市)に幽閉した。そして同年9月、ついに義村を暗殺するに至る 3 。守護代が、かつての主君をその手にかけるというこの事件は、下剋上という時代の風潮を最も象徴する出来事の一つとして、歴史に刻まれることとなった。これにより、浦上村宗による主家乗っ取りは、名実ともに完成したのである。

C. 三国の支配者としての村宗

主君・義村の死によって、播磨・備前・美作三国における赤松氏の守護大名としての支配は事実上終焉を迎えた。代わって、浦上村宗がこれら三国の実質的な支配者として君臨することになる 3 。彼は守護代の身分でありながら、戦国大名としての道を歩み始めた。

しかし、彼の支配は決して盤石なものではなかった。播磨国内、特に東播磨には、義村に味方していた小寺氏や別所氏といった有力な国人領主が根強く残っており、彼らは村宗の支配に公然と反抗した 16 。村宗は彼ら反村宗派との絶え間ない抗争に明け暮れることになる。享禄3年(1530年)には、小寺政隆(則職の父)が籠る御着城を攻撃し、これを陥落させて政隆を自害に追い込むなど、村宗は領国支配を安定させるため、常に武力を行使し続けなければならなかった 25 。彼の権力は、絶えざる戦いの上に成り立つ、不安定なものであった。

第四章:天下への介入と最期の戦い ― 大物崩れ

A. 中央政局への野心 ― 細川高国との連携

播磨・備前・美作三国を実力で支配下に置いた浦上村宗の野心は、自らの領国に留まらなかった。彼はその権力をより強固なものとし、さらなる飛躍を遂げるため、混沌とする畿内の中央政局へ積極的に介入していく。その足がかりとして彼が選んだのが、当時、管領の座を巡って細川晴元や三好元長と争い、桂川原の戦いで敗れて近江へ逃亡していた前管領・細川高国であった 3 。

両者の利害は完全に一致していた。高国にとっては、流浪の身から返り咲くために村宗の強力な軍事力が必要であり、一方の村宗にとっては、自らの領国支配を正当化し、畿内での影響力を拡大するために高国が持つ「管領」という幕府の権威が必要であった 16 。こうして、没落した権力者と地方の成り上がり者という、戦国時代ならではの同盟が結ばれたのである。

B. 破竹の進撃と摂津での攻防

享禄3年(1530年)、浦上村宗は細川高国を奉じ、満を持して播磨から摂津へと大軍を進めた。その進撃はまさに破竹の勢いであった。東播磨で抵抗を続けていた別所氏を破って三木城から追い落とし、高国を裏切って晴元方についていた柳本賢治に対しては刺客を送って暗殺するなど、敵対勢力を次々と排除していく 16 。

享禄4年(1531年)に入ると、村宗軍は摂津の伊丹城や池田城といった要衝を攻略し、一時は京都を奪還するほどの勢いを示した 20 。これに対し、敵対する細川晴元・三好元長軍は摂津の中島(現在の大阪市淀川区周辺)や天王寺に陣を構え、両軍は一大決戦に向けて対峙する。野田・福島(現在の大阪市福島区)など、摂津の各地で激しい前哨戦が繰り広げられ、戦線は膠着状態に陥った 28 。

C. 大物崩れ ― 復讐の刃と壮絶な最期

享禄4年6月4日(西暦1531年7月17日)、ついに決戦の火蓋が切られた。戦場は天王寺から大物(現在の兵庫県尼崎市大物町)にかけての広範囲に及んだ 20 。戦いが膠着状態にあったその時、誰もが予期せぬ事態が発生する。高国・村宗軍の後方に布陣していた赤松晴政(この頃は政祐とも名乗る)の軍勢が、突如として味方であるはずの村宗軍に襲いかかったのである 4 。

晴政にとって、村宗は父・義村を無惨に殺害した不倶戴天の仇であった。彼は、父の仇を討つこの機会を虎視眈々と狙い続け、密かに敵方の細川晴元と内通していたのである 18 。赤松軍の突然の裏切りは、高国・村宗軍に致命的な混乱をもたらした。これに呼応して、正面の三好元長軍も一斉に総攻撃を開始。前後から挟み撃ちにされた高国・村宗軍は抵抗する術もなく総崩れとなり、文字通り壊滅的な敗北を喫した 18 。この戦いは、高国・村宗連合軍が一日にして「崩れた」ことから、「大物崩れ」または「天王寺崩れ」と呼ばれる。

この地獄のような乱戦の最中、浦上村宗は奮戦虚しく討死を遂げた 3 。その骸は戦場に無残に晒されたと伝わる 5 。彼が最も信頼した宿老の島村貴則をはじめ、松田元陸ら多くの重臣たちもまた、この地で命を落とした 27 。自らが完成させた下剋上は、10年の時を経て、殺害した主君の子による復讐という、あまりにも皮肉な形で自らの命を奪う結果となった。それは、下剋上という手段が持つ因果応報の理を、まざまざと見せつける最期であった。

終章:村宗の死と浦上氏の黄昏

A. 兄弟の対立 ― 浦上家の分裂

大物崩れにおける浦上村宗の死は、浦上氏の権勢に終止符を打つ始まりであった。家督は長男の浦上政宗が継承したが、大黒柱を失った浦上氏の勢力は急速に衰退していく 32 。そこへ、中国地方の覇者たらんとする出雲の尼子氏が、備前・美作へと侵攻を開始する。

この尼子氏への対応を巡って、浦上氏は致命的な内紛に見舞われる。当主の政宗は尼子氏と同盟を結んで勢力の維持を図ろうとしたのに対し、次男の浦上宗景は尼子氏の侵攻に断固として抵抗する道を選び、西の毛利元就と手を結んだ 21 。親尼子派の兄・政宗と、反尼子・親毛利派の弟・宗景。この兄弟の対立は、浦上家臣団や備前の国人衆をも二分する内乱へと発展し、浦上氏の国力を著しく消耗させた。村宗が一代で築いた権力基盤は、その息子たちの手によって内側から崩壊していったのである 34 。

B. 新たなる下剋上 ― 宇喜多直家の台頭

浦上兄弟の内紛という混乱に乗じて、一人の男が急速にその頭角を現す。弟・宗景の家臣であった宇喜多直家である 3 。直家の祖父・能家は、村宗の忠実な家臣として浦上氏の発展に尽くした武将であった 16 。しかし、孫の直家は祖父とは全く異なる道を歩む。彼は、戦国時代を代表する謀略家として知られ、主家である浦上氏を巧みに利用し、やがては取って代わる野望を抱いていた 36 。

直家は、宗景のために明禅寺合戦などで戦功を重ねて信頼を得る一方で、暗殺や調略を駆使して備前国内の敵対勢力を次々と排除し、着実に自らの地盤を固めていった 39 。やがてその力は主君・宗景を凌駕するようになり、天正2年(1574年)には公然と宗景に反旗を翻す 41 。そして天正5年(1577年)、直家はついに宗景の居城・天神山城を攻略し、主君を播磨へと追放した 3 。浦上村宗が赤松氏に対して行った下剋上は、奇しくも約半世紀後、自らの息子がその家臣によって滅ぼされるという形で繰り返されたのである。

C. 浦上村宗の歴史的評価と遺産

浦上村宗は、守護代という家臣の身分から、実力で主君を討ち、播磨・備前・美作という広大な領国を支配する戦国大名へと成り上がった、まさに下剋上という時代を象徴する人物であった。彼の野心、戦略、そして行動力は、守護大名という中世的な権力体制が崩壊し、実力主義に基づく戦国大名が誕生する時代の大きな転換点を、我々に明確に示している。

しかし、彼が用いた下剋上という非情な手段は、巡り巡って彼自身に跳ね返り、その命を奪った。彼が築き上げた権力は、彼の死後の内紛と、彼が確立した下剋上という政治文化を学んだ家臣によって、わずか二代、50年足らずで瓦解した。浦上村宗の生涯は、戦国乱世の非情さと、実力のみが支配する世界における権力の無常さを、後世に雄弁に物語っている。彼がかつて拠点とし、そして天下への夢半ばで散ったその故地、備前市木谷には、今も彼の墓と伝わる五輪塔が静かに佇んでいる 43 。

引用文献

- 「赤松政則の群像」浦上氏の台頭と播磨奪回。 川村一彦 - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202411080007/

- 浦上則宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E5%89%87%E5%AE%97

- 浦上村宗(うらがみむらむね)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E6%9D%91%E5%AE%97-1058394

- 下克上の時代 - 岡山県ホームページ https://www.pref.okayama.jp/site/kodai/622716.html

- 武家家伝_浦上氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/uragami.html

- (トピックス)戦国大名・浦上村宗、下剋上の証を示す古文書、220年ぶり現存確認! https://sans-culotte.seesaa.net/article/264517060.html

- 宇喜多直家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%96%9C%E5%A4%9A%E7%9B%B4%E5%AE%B6

- 浦上氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E6%B0%8F

- 浦上前史 - 落穂ひろい http://ochibo.my.coocan.jp/rekishi/urakami/ura_zenshi.htm

- 三謀将 宇喜多直家 プロローグ「宇喜多能家という男~赤松・浦上争乱記~」 - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=k7zHy80u2bs&pp=ygUKI-Wuh-WWnOWkmg%3D%3D

- 浦上則景 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E5%89%87%E6%99%AF

- 浦上村宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E6%9D%91%E5%AE%97

- 「浦上氏一族の群像」浦上村宗。 川村一彦 - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202405190011/

- 赤松義村 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E6%9D%BE%E7%BE%A9%E6%9D%91

- 赤松義村 http://ochibo.my.coocan.jp/rekishi/akamatu/yoshimura.htm

- 完全下克上を望んだ浦上村宗、あと一歩のところで足元をすくわれ自滅 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=vyZ0R0WDy5s

- e-Bizen Museum <戦国武将浦上氏ゆかりの城> - 備前市 https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/33/558.html

- 大物崩れ ―細川高国、最期の戦い―【室町時代ゆっくり解説#18】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=rJHS5FElUtU&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD

- 武家家伝_赤松氏 - 播磨屋 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/akamatu.html

- 大物崩れ - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%89%A9%E5%B4%A9%E3%82%8C

- 浦上宗景- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E5%AE%97%E6%99%AF

- 浦上政宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E6%94%BF%E5%AE%97

- e-Bizen Museum <戦国武将浦上氏ゆかりの城> - 備前市 https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/33/551.html

- 別所氏の離反と毛利方による上月城包囲 - k-holyの史跡巡り・歴史学習メモ https://amago.hatenablog.com/?page=1394982998

- 【兵庫県】御着城の歴史 播磨国守護・赤松氏の一族、小寺氏の居城! - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/986

- 武家家伝_小寺氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kodera_k.html

- 大物崩れ - apedia https://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/apedia/index.php?key=%E5%A4%A7%E7%89%A9%E5%B4%A9%E3%82%8C

- 戦国時代の忘れられた戦い:「大物崩れ」の全貌に迫る|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/n370b482e48ae

- 福島城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.nodahukushima.htm

- 大物崩れ/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11089/

- 紀 要 - 岡山県立記録資料館 https://archives.pref.okayama.jp/pdf/kanko_kiyo10.pdf

- KI37 浦上行景 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/KI37.html

- 浦上宗景について - Jikihara.com http://jikihara.com/roots/urakami/munekage.html

- 「宇喜多直家」稀代の梟雄と評される武将は実はかなりの苦労人!? - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/516

- 宇喜多能家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%96%9C%E5%A4%9A%E8%83%BD%E5%AE%B6

- 宇喜多直家伝説-恐るべき策略家、梟雄(きょうゆう)ではない- | ITプラン・ツーリズム・センター | 岡山の体験型・着地型・産業観光に特化した旅行会社 https://tourism.itplan-global.com/%E5%AE%87%E5%96%9C%E5%A4%9A%E7%9B%B4%E5%AE%B6%E4%BC%9D%E8%AA%AC/

- 宇喜多直家(うきた なおいえ) 拙者の履歴書 Vol.43 ~謀略と外交の果てに - note https://note.com/digitaljokers/n/nb36565c729fd

- 宇喜多直家 暗殺・裏切り何でもありの鬼畜の所業 /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/17905/

- 宇喜多直家最大の合戦~明禅寺合戦を訪ねる~ | 岡山市 https://www.city.okayama.jp/0000067159.html

- 【家紋】謀将?梟雄?中国地方の傑物「宇喜多直家」と宇喜多氏の家紋について | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/863

- 亀山家文書3 浦上宗景書状 - 倉敷市 https://www.city.kurashiki.okayama.jp/culture/art/1002869/1002961/1002962/1002969.html

- 宇喜多直家・浦上宗景、梟雄たちの戦い/ 備中兵乱・天神山城の戦い - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=5W1THCGWu90

- 浦上村宗の墓 https://www.kibi-guide.jp/bizen/bizen2.htm