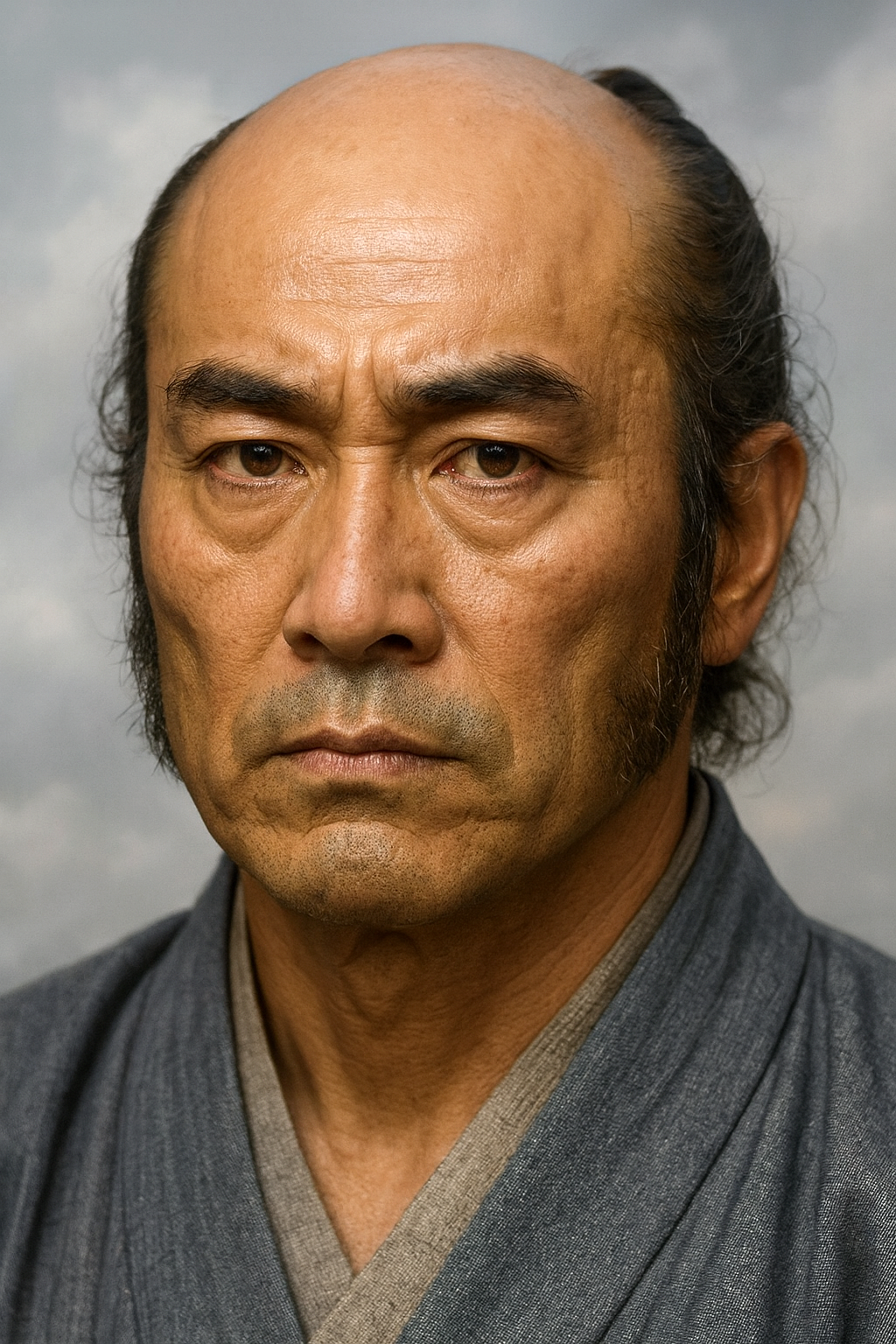

渋谷与右衛門

渋谷与右衛門は毛利氏の御用商人。兵站を担い、軍需物資調達や海上輸送で貢献。異例の知行を得るも、武士と商人の狭間で活躍した。

戦国期瀬戸内海の覇権と経済:御用商人・渋谷与右衛門の生涯

序章:戦国大名と商人―渋谷与右衛門という存在

本報告書は、戦国時代の商人・渋谷与右衛門(しぶや よえもん)の生涯を、現存する史料、特に広島県立文書館が所蔵する『渋谷家文書』を基軸に徹底的に解明することを目的とする。彼の活動は、単なる一商人の商取引の記録に留まらない。それは、中国地方の覇者たる毛利氏の勢力拡大戦略、瀬戸内海の地政学的重要性、そして戦国期における社会階層の流動性を映し出す鏡であり、その歴史的意義を多角的に分析する価値を持つ。

戦国時代、全国各地に割拠した大名にとって、軍事力の維持・強化は最優先課題であった。しかし、その軍事力を実効あらしめるためには、それを支える兵站、すなわち経済力の確保が不可欠であった 1 。この時代、大名の経済活動を支えるために特定の商人が登用される例が数多く見られる。彼らは「御用商人」と呼ばれ、単なる物資調達者にとどまらず、兵站管理、輸送、情報収集、さらには大名の財政代理人としての役割まで担った。織田信長と結びついた堺の今井宗久が、武器・弾薬の供給や矢銭(軍資金)の調達を通じて信長の天下統一事業を財政面から支えたのは、その典型例である 2 。

本報告書の主題である渋谷与右衛門もまた、この「御用商人」の系譜に連なる人物である。彼は備後国尾道を拠点とする船持ち商人であり、戦国大名毛利氏の御用商人として、その勢力伸長に深く関与した 4 。彼の活動は、武器・兵糧の調達と輸送に始まり、自らの船団を率いて戦場へ軍勢を運ぶという、極めて軍事と密着したものであった 4 。その功績により、彼は商人としては異例の知行地を与えられる一方で、在地領主との激しい対立に直面し、主君である毛利氏からはその功績を認められつつも武士とは一線を画されるという、独特な身分的処遇を受けた。

本報告書では、こうした渋谷与右衛門の特異な生涯を丹念に追うことで、戦国大名と商人の共生関係の実態、そして武力と経済力が複雑に絡み合いながら歴史を動かしていった戦国という時代の本質に迫るものである。

【表1】渋谷与右衛門 関連年表

|

年代 |

渋谷与右衛門の動向 |

毛利氏の動向 |

日本の主要な出来事 |

|

天正年間 (1573-1592) |

屋号「大西屋」として、毛利の御用商人となる 6 。 |

織田信長との抗争が激化。石山合戦で本願寺を支援。 |

- |

|

天正10年 (1582) |

『渋谷家文書』に彼の活動が記録され始める 4 。 |

備中高松城の戦い。 |

本能寺の変、織田信長死去。山崎の戦い。 |

|

天正13年 (1585) |

功績により備後国岩成庄に約18石の給地を得る 4 。 |

四国攻めに参陣し、伊予を平定。 |

豊臣秀吉、関白に就任。 |

|

天正16年 (1588) |

- |

毛利輝元、上洛し豊臣秀吉に臣従。 |

刀狩令。 |

|

天正19年 (1591) |

朝鮮出兵準備のため「七端帆の船」提供の見返りに200石の給地を得る 4 。 |

輝元、広島城の築城を開始。 |

千利休、切腹。 |

|

文禄元年 (1592) |

朝鮮出兵(文禄の役)において毛利軍の兵站(物資調達・輸送)を全面的に担う 6 。 |

輝元、主力軍を率いて朝鮮へ渡海。 |

文禄の役、開始。 |

|

文禄4年 (1595) |

- |

輝元、五大老の一人となる。尾道を直轄領化し、代官を置く 4 。 |

秀次事件。 |

|

慶長の役 (1597-1598) |

毛利軍の海上輸送に携わる 8 。 |

慶長の役に出陣。 |

慶長の役、開始。豊臣秀吉、死去。 |

|

慶長5年 (1600) |

関ヶ原の戦いで西軍総大将となった毛利氏の後方支援を行う 6 。 |

輝元、西軍総大将として大坂城に入る。 |

関ヶ原の戦い。 |

|

慶長6年 (1601) |

- |

毛利氏、防長二カ国に減封され、萩へ移る。 |

- |

|

江戸時代初期 |

尾道にて月行司筆頭などを務め、町政に関与。次第に「しふや」と名乗るようになる 6 。 |

萩藩主として藩政を確立。 |

江戸幕府開府 (1603)。 |

第一章:ある商人の出自と瀬戸内の舞台

渋谷氏の起源:相模国から安芸国吉田へ、そして毛利氏への仕官

渋谷与右衛門を輩出した渋谷氏の来歴は、その後の彼の活動を理解する上で重要な背景を提供する。伝承によれば、渋谷一族のルーツは遠く関東の相模国(現在の神奈川県)に遡る 10 。そこから、彦右衛門と名乗る人物の代に、中国地方の安芸国高田郡吉田、すなわち毛利氏の本拠地へと移り住み、主君として毛利氏に仕えるようになったと伝えられている 10 。その後、一族は吉田から瀬戸内海の要港・尾道へと拠点を移し、船持ち商人として、また毛利氏の御用商人として、その繁栄の礎を築いていくことになる。

ただし、この出自に関する記述は後世の伝承や家伝に基づくものであり、史料的な裏付けには限界がある点に留意が必要である。『渋谷家文書』として現存する古文書群の多くは、渋谷家が最も隆盛を誇った戦国時代末期から江戸時代初期にかけてのものであり、それ以前の、特に相模国から安芸国吉田へ移るまでの具体的な経緯や系譜を実証的にたどることは困難である 10 。

しかし、この「外部から来た存在」という出自の持つ象徴的な意味は大きい。渋谷氏は尾道の土着の商人ではなく、毛利氏という主君との結びつきによって尾道に根を下ろした新興の勢力であった。このことは、彼が地縁や血縁といった在地社会の旧来のしがらみに比較的縛られず、地域全体の利害よりも主君である毛利氏への忠誠と利益を優先する行動を取りやすかった可能性を示唆している。後述するように、彼が在地領主である木梨氏と激しく対立し、それでも毛利氏への「馳走」を続けた背景には、この出自が大きく影響していたと考えられる。新興の大名権力である毛利氏が、同じく新参者である渋谷氏を重用したのは、既存の利権構造を乗り越えて港町・尾道を直接掌握するための、極めて合理的な戦略的選択であったと言えよう。

活動の拠点・備後尾道:中継貿易港としての地理的・経済的重要性

渋谷与右衛門がその活動の拠点とした備後国尾道は、中世を通じて瀬戸内海航路における屈指の要港であった。平安時代末期には後白河院領大田庄の倉敷地(年貢米などを保管・積出する港)として公認されて以来、尾道はその地理的優位性を背景に、中継貿易港として発展を遂げた 11 。瀬戸内海航路は、西国の九州や山陰地方と、政治・経済の中心地である畿内とを結ぶ大動脈であり、尾道はその物流、情報、そして金融が集積する一大結節点として機能していたのである 9 。

室町時代に入ると、備後国守護であった山名氏が、当時幕府の重要政策であった日明貿易(勘合貿易)の拠点港として尾道を積極的に活用したことで、その重要性はさらに高まった 11 。全国各地、遠くは九州や東北地方からも船が寄港し、港は多くの物資と人々で賑わいを見せた 12 。

戦国時代後期、中国地方に覇を唱えた毛利氏にとって、この経済的・軍事的に極めて重要な港湾都市を自らの支配下に置くことは、その勢力圏を維持・拡大する上で死活問題であった 9 。毛利氏の支配下に入った後も、尾道は石見銀山と畿内を結ぶ重要なルートの一部となり、また山陰地方への玄関口としての役割も担い、その戦略的価値は増す一方であった 9 。渋谷与右衛門は、まさにこの時代の転換点において、尾道という瀬戸内海のヘゲモニーを左右する舞台で、主役の一人として躍り出たのである。

当時の尾道の支配構造:在地領主・木梨氏の権勢と商人たちの自治

渋谷与右衛門が台頭した天正年間、尾道の支配構造は一筋縄ではいかない複雑な様相を呈していた。毛利氏がその影響力を強めていたとはいえ、文禄4年(1595年)に代官を置いて直轄領化する以前、この地には古くからの在地領主が存在した。備後国の国人領主である木梨(きなし)氏がそれであり、史料には彼らが「尾道町の領主」として、町に強い権勢を振るっていたことが記録されている 4 。

木梨氏の支配力は相当なもので、例えば、尾道の鋳物師たちが浄土寺のために梵鐘を鋳造しても、木梨氏の意向に沿わなければそれを寺に吊るすことすら許されなかったという逸話が残っている 4 。これは、木梨氏が町のインフラ整備や宗教儀礼といった領域にまで、その支配権を及ぼしていたことを示す好例である。天正16年(1588年)に毛利輝元が上洛の途上で尾道に立ち寄った際も、輝元一行を饗応したのは木梨元恒であり、この時点でも彼が「尾道町の領主」であったことが確認できる 4 。

一方で、尾道は堺や博多と同様に、有力な商人たちによる自治的な共同体としての性格も色濃く持っていた 9 。毛利氏も当初は、家臣を直接送り込んで統治するのではなく、笠岡屋や泉屋といった尾道の豪商たちと個別に私的な主従関係を結ぶことで、町を間接的に支配する手法をとっていた 9 。

このように、当時の尾道は、木梨氏による伝統的な在地支配と、商人たちの自治、そして毛利氏による新興の広域支配という、三つの権力が並存・競合する「権力の移行期」にあった。この不安定で流動的な状況こそが、渋谷与右衛門のような新興商人が、より大きな権力である毛利氏と直接結びつき、旧来の秩序に挑戦して成り上がるための絶好の機会を提供した。彼の活動は、結果としてこの権力移行を加速させる触媒の役割を果たし、彼の物語は、単なる一商人の成功譚ではなく、戦国時代の権力構造の変動そのものを体現するものとなったのである。

第二章:毛利氏の「馳走人」―御用商人としての活動実態

「馳走」にみる奉仕の具体像:単なる物資調達に留まらない多岐な役割

渋谷与右衛門と毛利氏との関係を解き明かす上で、最も重要なキーワードが『渋谷家文書』に頻出する「馳走(ちそう)」という言葉である 4 。現代において「馳走」は、食事のもてなしを意味する言葉として使われるが、戦国期の史料におけるこの言葉は、はるかに重い意味を持っていた。渋谷の場合、それは単なる饗応や物品の献上ではなく、主君である毛利氏の軍事行動を兵站面から全面的に支援する、あらゆる奉仕活動の総称であった。彼の「馳走」は、毛利氏から「連々の馳走」「数年の馳走」と賞賛されるほど長期間にわたり、かつ多岐にわたるものであった 4 。

その内容は、大きく分けて、①武器・弾薬・兵糧といった軍需物資の調達と輸送、②自らの船団を用いた軍勢の海上輸送、という二本の柱から成り立っていた。これらは、戦国大名の軍事力を根幹から支える活動であり、渋谷が単なる商人ではなく、毛利氏の戦争遂行能力に不可欠な、戦略的パートナーであったことを示している。彼は、金銭や物資を提供するだけでなく、自ら「海の男」として戦場に赴き、兵站という名の戦いを指揮する「馳走人」だったのである 4 。

兵站の要:武器・弾薬、兵糧米の調達と輸送

渋谷与右衛門の「馳走」の中でも、中核をなしたのは軍需物資、特に戦争の勝敗を直接左右する武器・弾薬の調達であった。彼の商人としての卓越した能力は、この分野で遺憾なく発揮された。

火薬(合薬)の大規模買付

『渋谷家文書』には、毛利氏の奉行人が渋谷に対し、鉄砲に使用する「合薬(あわせぐすり)」(調合済みの黒色火薬)を大量に購入するよう依頼した書状が残されている 13 。その内容は、1斤(約600g)あたり銀2匁4分から5分という価格で、1,000斤から2,000斤(約600kgから1.2トン)もの量を調達せよ、というものであった。これは、当時の軍事行動の規模を考えても、極めて大規模な取引である。

この取引が可能であった背景には、毛利氏が世界有数の銀山であった石見銀山を掌握し、そこから産出される豊富な銀を軍事費として投入できた経済力がある 13 。しかし、銀を持っているだけでは、それを戦略物資である火薬に変えることはできない。当時の火薬の主原料である硝石は、国内での生産技術が確立されつつあったものの、多くを明や南蛮からの輸入に頼っており、その調達ルートは限られていた 14 。渋谷は、毛利氏の潤沢な「銀」を、戦争の帰趨を決する「火薬」へと転換させる、極めて重要なサプライチェーンの結節点に位置していたのである。彼がこの取引を一手に引き受けていた事実は、単なる廻船業者ではなく、軍需物資の流通や製造にも通じた、テクノクラート的な専門知識を持つ商人であったことを強く示唆している。

文禄・慶長の役における後方支援の全貌

渋谷の兵站担当者としての能力が最大限に発揮されたのが、豊臣秀吉による天下統一事業の総仕上げともいえる、文禄・慶長の役(朝鮮出兵)であった。五大老の一人として大軍の派遣を命じられた毛利輝元にとって、十数万の軍勢を玄界灘の対岸へ送り込み、その活動を維持するための後方支援体制の構築は、至上命題であった。この国家的事業において、渋谷氏は毛利軍の兵站を全面的に担うという重責を果たしたのである 6 。

『渋谷家文書』には、この時期に彼が調達・輸送した物資の具体的な品目が数多く記録されている。前述の「合薬」やそれを収める「鉄砲箱」、日本刀の材料となる「鍛鉄」といった直接的な武器・武具関連品はもちろんのこと、「兵糧米」や「酒樽」、「味噌づけ」といった食料品や嗜好品に至るまで、そのリストは多岐にわたる 6 。これは、彼が前線の兵士たちの戦闘能力だけでなく、士気や生活の維持にまで配慮した、包括的なロジスティクスを管理していたことを物語っている。この大規模な兵站活動の経験は、その後の関ヶ原の戦いにおいても活かされ、西軍総大将となった毛利氏のために、同様の後方支援を最後まで続けたのであった 6 。

海運の担い手:軍勢輸送と「七端帆の船」の提供

渋谷与右衛門は、物資を運ぶだけでなく、自らが所有・運営する船団を用いて、兵士そのものを戦場へ輸送するという、より直接的な軍事協力も行っていた 4 。これは、彼が単に商品を右から左へ動かす商人ではなく、海運業、すなわち輸送能力そのものを商品とする「船持ち商人」であったことを明確に示している。

その能力を象徴するのが、天正19年(1591年)末のエピソードである。朝鮮出兵を目前に控えた毛利氏は、渋谷に対し、「七端帆(ななたんほ)の船」一艘を役船(軍役に従事する船)として提供するよう求めた。そして、この軍役奉公の見返りとして、彼に200石という破格の給地を与えたのである 4 。

「七端帆」という名称が示す船の正確な規模を特定することは難しいが、「端」が帆の枚数や規模を示す単位であったことを考えれば、これが当時の一般的な船に比べて相当に大型の軍船、あるいは輸送船であったことは間違いない 16 。このような大型船を自前で所有し、大名の要請に応じて即座に提供できる渋谷の経済力と、彼が率いた海運業者としての組織力は、群を抜いていたと言える。毛利氏が、この一艘の船の提供に対して200石もの土地を与えたという事実は、来るべき大戦において、制海権と海上輸送能力がいかに重要視されていたか、そして渋谷がそのキーマンとして期待されていたかを如実に物語っている。

【表2】渋谷家文書に見る主要調達物資一覧

|

品目 |

数量/価格 |

依頼主/文書 |

時期/用途 |

備考 (史料ID) |

|

合薬(調合火薬) |

1,000~2,000斤 |

毛利氏奉行人 |

朝鮮出兵準備期 |

1斤あたり銀2匁4~5分。石見銀を原資とする大規模調達。 13 |

|

七端帆の船 |

1艘 |

毛利輝元 |

天正19年 (1591) / 朝鮮出兵用 |

この役船提供の見返りとして200石の知行を得る。 4 |

|

兵糧米 |

数量不明 |

毛利氏・小早川氏 |

文禄・慶長の役 |

軍の生命線である食料の調達・輸送を担う。 6 |

|

鉄砲箱 |

数量不明 |

毛利氏・小早川氏 |

文禄・慶長の役 |

武器の保管・輸送に不可欠な関連物資。 6 |

|

鍛鉄 |

数量不明 |

毛利氏・小早川氏 |

文禄・慶長の役 |

日本刀などの武器製造の原材料。 6 |

|

酒樽、味噌づけ |

数量不明 |

毛利氏・小早川氏 |

文禄・慶長の役 |

兵士の士気維持に関わる嗜好品・保存食まで含む包括的支援。 6 |

|

楯板、石火矢 |

数量不明 |

毛利氏 |

不明/軍用 |

防具や火砲など、多様な軍需品に対応。 18 |

第三章:権力の狭間で―在地領主・海賊衆との関係

在地領主・木梨氏との確執:毛利氏への忠誠が引き起こした対立と、その顛末

渋谷与右衛門の毛利氏に対する忠勤は、彼に富と名声をもたらす一方で、深刻な軋轢を生んだ。その最たるものが、尾道の在地領主であった木梨元恒との激しい対立である 4 。渋谷が毛利氏の権威を背景に、尾港を拠点として大規模な兵站活動を展開することは、木梨氏が伝統的に有してきた「尾道町の領主」としての権益と支配権を公然と侵害する行為に他ならなかった。新興の広域権力(毛利)に仕える者と、旧来の在地権力を代表する者との衝突は、必然であった。

この対立は、渋谷が木梨氏の手によって尾道の町から追放されかねないという、極めて深刻な事態にまで発展した 4 。商人にとって活動の拠点を失うことは、死活問題である。この絶体絶命の危機を救ったのが、主君である毛利輝元その人であった。輝元は、この事態を知るや、「彼が当方の『馳走』のものであるから」という明確な理由を挙げ、木梨氏に対して内々に働きかけ、渋谷の追放を断固として阻止したのである 4 。

この一連の出来事は、単なる商人と在地領主の個人的な揉め事として片付けることはできない。それは、実質的には毛利氏という広域権力と、木梨氏という在地権力との「代理戦争」の様相を呈していた。渋谷は毛利氏の力を背景に、尾道における旧来の秩序に挑戦し、木梨氏は自らの伝統的な支配権を防衛しようとした。この争いにおいて、毛利輝元が最終的に渋谷を庇護し、木梨氏の意向を退けたという事実は、極めて象徴的である。それは、この港町における実効支配者が、もはや木梨氏ではなく毛利氏であることを内外に宣言するに等しい行為であった。輝元にとって、木梨氏の機嫌を損ねるリスクよりも、渋谷という兵站の要を失うことの戦略的損失の方が、はるかに大きかったのである。この介入は、毛利氏が尾道における支配権を確立し、自らの経済基盤を直接コントロールしようとする強い意志の表れであり、渋谷の存在そのものが、文禄4年(1595年)の毛利氏による尾道直轄領化への地ならしとなったと言えるだろう。

瀬戸内海の支配者・村上水軍との関係性

渋谷与右衛門の活動を語る上で、もう一つ欠かせないのが、当時瀬戸内海に覇を唱えた村上水軍との関係である。史料には、彼が「三島村上水軍とも親密な関係を持った」と簡潔に記されている 5 。この「親密な関係」とは、具体的にどのようなものであったのか。当時の瀬戸内海の海上交通システムを理解することで、その実像が浮かび上がってくる。

村上水軍は、能島・来島・因島の三家を中心に、芸予諸島の複雑な潮流と海路を熟知した、日本史上最大とも言われる海上勢力であった 19 。彼らは、海の難所や他の海賊衆から航行する船の安全を保障する見返りとして、「帆別銭(ほべちせん)」や警固料と称される通行料を徴収するビジネスモデルを確立していた 20 。彼らに通行料を支払った船には、安全を保障する「過所(かしょ)」と呼ばれる通行許可証や旗が与えられ、時には水軍の者が水先案内人兼警護役として乗り込むこともあった 27 。

毛利氏の御用を帯び、巨大な船団を率いて瀬戸内海を頻繁に往来した船持ち商人である渋谷にとって、この海上秩序の支配者である村上水軍との良好な関係構築は、事業を遂行する上での絶対条件であった。彼の「親密な関係」とは、情緒的な友好関係というよりは、むしろ村上水軍のシステムを尊重し、警固料を支払うことで航海の安全を確保する、極めて現実的な業務上のパートナーシップであったと考えるのが妥当である。渋谷は、村上水軍にとって、安定的に多額の警固料を支払う、いわば「上客」の一人であった可能性が高い。

このように、戦国期の瀬戸内海では、毛利氏(政治的・軍事的な庇護者)、村上水軍(海上交通秩序の維持者)、そして渋谷与右衛門(物流・商業の実践者)という三者が、それぞれ独立しつつも相互に依存し合う、一種の「経済エコシステム(生態系)」を形成していた。毛利氏は、時に村上水軍を味方につけ(厳島の戦いなど)、時に独立勢力として認めつつ、彼らが安定させる海域の安全を自らの兵站線の安定として享受した 19 。渋谷は、その安定した海域で毛利氏の物資を運び、村上水軍には警固料を支払う。この三者の利害が循環する構造の中で、渋谷与右衛門は自らの役割を的確に果たし、その地位を築き上げていったのである。

第四章:武士か、商人か―戦国社会における身分と報酬

「与右衛門尉」という官途名:商人が得た社会的地位とその意味

渋谷与右衛門の特異な地位を象徴するものの一つが、彼の呼称である。彼は単に「渋谷与右衛門」と呼ばれるだけでなく、史料においてしばしば「渋谷与右衛門尉(しぶやよえもんのじょう)」と、官途名を付けて記されている 4 。

「尉(じょう)」は、衛門府や兵衛府の三等官の称であり、武士が名乗ることの多い官途であった 28 。これを一介の商人に過ぎないはずの渋谷が公称していたという事実は、彼の社会的地位が、単なる町人や他の商人と明確に一線を画すものであったことを示している。これは、主君である毛利氏が彼の功績を認め、特別に与えた権威の表れであったと考えられる。この官途名は、彼が毛利氏の代理人として他の商人や在地勢力と交渉を行う際に、その発言に重みを持たせ、取引を円滑に進めるための有効な道具としても機能したであろう。彼は、経済力だけでなく、武士に準ずる社会的ステータスをも手にした商人だったのである。

異例の報酬:商人でありながら受けた知行(給地)とその規模

渋谷与右衛門の処遇における最大の特異点は、その報酬の形態にある。彼は、その「馳走」の対価として、金銭や商業上の特権だけでなく、武士の俸禄の基本である「知行地(ちぎょうち)」、すなわち土地を与えられていた。これは、商人に対する報酬としては極めて異例のことであった。

史料によれば、彼は毛利氏から複数回にわたり給地を得ている。まず天正13年(1585年)には、その功績に対して備後国岩成庄内の田畑(分米18石6斗相当)を与えられている 4 。さらに天正19年(1591年)末には、前述の通り、朝鮮出兵のための「七端帆の船」一艘を提供するという軍役奉公の見返りとして、200石の知行地を与えられた 4 。

200石という知行高は、大名の重臣クラスには及ばないものの、独立した一部隊を率いる侍大将クラスに匹敵する規模であり、一人の武士の俸禄としては決して少なくない。これを商人である渋谷が獲得したという事実は、彼の毛利氏に対する貢献が、単なる商取引による利益の提供ではなく、まさに武士が行う「奉公」そのものに準ずる、極めて価値の高いものとして評価されていたことを何よりも雄弁に物語っている。

毛利輝元からの書状にみる身分的処遇の分析:武士とは一線を画された扱い

破格の知行を与えられ、官途名まで持つ渋谷与右衛門であったが、その一方で、彼は主君である毛利輝元から、武士としての完全な処遇を受けていたわけではなかった。その微妙な身分的差異は、『渋谷家文書』に残る書状の形式に明確に表れている。

渋谷は、その多大な功績にもかかわらず、毛利輝元本人から発給される「直書(じきしょ)」、すなわち主君が家臣個人に宛てて出す最も格式の高い正式な書状を、一通も手にすることができなかった 4 。彼が受け取ったのは、輝元からの「捻文(ねんぶん)」と呼ばれる、やや略式で私的な性格の強い書状(8通が現存)や、奉行人連署の奉書などであった 10 。これは、輝元が渋谷を重要な人物と認め、丁重に扱っていた一方で、文書様式の格式においては、譜代の武士とは明確に一線を画し、一段低い取り扱いをしていたことを意味する 4 。

この一見矛盾した処遇は、戦国大名毛利氏の統治に見られる「プラグマティズム(実用主義)」と、中世以来の根強い「身分制意識」とが混在した、ハイブリッドな関係性を浮き彫りにしている。毛利氏の思考を分析すると、次のような論理が浮かび上がる。まず、渋谷の持つ兵站管理能力と海運力は、毛利氏の軍事力を維持・向上させる上で必要不可欠であった。そのため、彼の機能を最大限に活用し、その忠誠を確保するために、知行地という実利の提供は惜しまなかった。これは合理的な実用主義の側面である。しかし同時に、武家社会の根幹をなす身分秩序そのものを崩すことには慎重であった。書状の形式という「格式」や「名分」においては、彼を譜代の武士と同列に扱うことを避け、一線を画すことで、既存の秩序を維持しようとした。これが身分制意識の側面である。

結論として、渋谷与右衛門は「特別な商人」ではあったが、最後まで「武士」として完全には遇されなかった。この武士と商人の境界線上に存在する曖昧な身分こそが、旧来の価値観が崩れ、能力主義が台頭しつつも、なお身分秩序が根強く残っていた戦国という時代のダイナミズムを、最も象徴的に示しているのである。

第五章:同時代の商人たちとの比較分析

渋谷与右衛門という人物の歴史的特異性をより明確にするためには、同時代に活躍した他の地域の「御用商人」たちと比較分析することが有効である。彼らと比べることで、共通する時代の要請と、渋谷ならではの個性とが浮き彫りになる。

畿内の豪商:堺の今井宗久と織田信長

戦国時代の御用商人として最も名高い人物の一人が、自治都市・堺の会合衆であり、茶人でもあった今井宗久である。彼は、武野紹鴎の娘婿として茶の湯の世界で重きをなし、その文化的影響力を背景に、天下統一を目指す織田信長に接近した 2 。宗久は、信長が上洛した際に名物茶器を献上して歓心を買い、信長が堺に課した矢銭(軍資金)2万貫という莫大な要求に対しては、抵抗する他の堺衆を説得して回るなど、信長の代弁者として奔走した 3 。その功績により、彼は信長の蔵元(財政管理人)となり、また武器・火薬の製造販売にも深く関与して、信長の軍事行動を兵站面から強力に支えた。特定の戦国大名と結びつき、その軍事・経済活動を支えたという点で、渋谷との共通点は非常に大きい。

九州の豪商:博多の神屋宗湛・嶋井宗室と豊臣秀吉

西国に目を転じれば、国際貿易港・博多において「博多三傑」と称された豪商たちがいた。中でも神屋宗湛や嶋井宗室は、豊臣秀吉の時代に活躍した代表的な人物である 29 。彼らは、秀吉の九州平定やその後の太閤町割り(博多の都市再建計画)に全面的に協力し、町の運営を担うことで、秀吉政権下での商業的特権を確保した 32 。特に朝鮮出兵の際には、その拠点となった名護屋城や博多において、物資の調達や管理を一手に引き受け、政権の兵站を支えた。この点も渋谷の活動と軌を一にする。また、神屋宗湛は毛利輝元とも交流があり、朝鮮出兵中に負傷した際には輝元から見舞金を受け取ったという記録も残っている 34 。彼らは千利休とも親交が深く、茶人として秀吉の文化政策にも深く関与した点で、その活動は経済の領域を超えていた。

渋谷与右衛門の位置づけ:中央の政商との共通点と相違点

今井宗久や神屋宗湛といった中央政権と結びついた「政商」たちと比較することで、渋谷与右衛門の立ち位置がより鮮明になる。

共通点 として、①特定の戦国大名と深く結びつき、その軍事・経済活動を支える「御用商人」であったこと、②武器・兵糧といった戦略物資の調達という、極めて重要な役割を担ったこと、③その功績によって、商人としては破格の社会的地位や経済的利益を得たこと、が挙げられる。これらは、戦国という時代が商人の専門的な能力を高く評価し、積極的に登用したことを示している。

一方で、 相違点 もまた明確である。第一に、 活動の地理的範囲 が異なる。宗久や宗湛が織田・豊臣という中央政権と直結し、全国的なスケールで活動したのに対し、渋谷の活動はあくまで毛利氏の勢力圏である西国が中心であった。第二に、 報酬の形態 に顕著な違いが見られる。宗久や宗湛が代官職や商業上の特権といった形で報酬を得たのに対し、渋谷が「知行地」という武士的な価値観に基づく報酬を主として得た点は、極めてユニークである。これは、彼の活動がいかに直接的な「軍事奉公」と見なされていたかを示唆している。第三に、 文化的役割 の有無である。宗久や宗湛が当代一流の茶人として文化的な影響力も行使したのに対し、現存する史料の上では、渋谷の活動はあくまで軍事・経済の領域に特化しており、文化的な側面は見られない。

これらの比較から、渋谷与右衛門は、戦国期に現れた新しいタイプの商人像の一つの「地域的発現」でありながら、その中でも特に「武」に近い領域で、極めて実務的に主君に貢献した、個性的な存在であったと評価することができる。

【表3】戦国期主要御用商人の比較

|

項目 |

渋谷与右衛門 |

今井宗久 |

神屋宗湛 |

|

主君 |

毛利輝元 |

織田信長 |

豊臣秀吉 |

|

拠点 |

備後 尾道 |

和泉 堺 |

筑前 博多 |

|

主要活動 |

軍需物資(火薬・鉄等)の調達、兵糧輸送、軍勢の海上輸送 |

武器・火薬製造販売、矢銭調達、名物茶器献上、代官業務 |

朝鮮出兵の兵站管理、太閤町割りへの協力、日朝貿易 |

|

報酬形態 |

知行(土地) 、金銭 |

代官職、商業特権、金融支配 |

町の運営権、商業特権 |

|

政治への関与 |

毛利氏の兵站戦略の実行 |

信長の財政政策の実行、外交の仲介 |

秀吉の都市政策(博多復興)への参画 |

|

文化的役割 |

史料上は確認されない |

茶人(武野紹鴎門下)、茶会開催 |

茶人(千利休門下)、茶会開催 |

|

リスク要因 |

主君(毛利氏)の没落による共倒れ |

主君(信長)の急死、政権交代 |

主君(豊臣氏)の没落、政権交代 |

第六章:時代の終焉と渋谷家のその後

関ヶ原の戦いと毛利氏の減封:西軍の兵站を支えた活動

豊臣秀吉の死後、天下の情勢は徳川家康を中心とする東軍と、石田三成ら反家康派の西軍へと二分され、慶長5年(1600年)、関ヶ原で激突する。この天下分け目の決戦において、毛利輝元は西軍の総大将として大坂城に入った。この国家的な大戦においても、渋谷氏が輝元率いる毛利軍の後方支援を担い、その兵站を支え続けたことは想像に難くない 6 。彼の生涯は、まさに毛利氏の栄光と浮沈と常に共にあった。

しかし、関ヶ原の戦いは西軍の惨敗に終わり、毛利氏は戦後、徳川家康によって安芸・備後など広大な領国を没収され、周防・長門の二カ国(約37万石)に押し込められるという大減封の処分を受けた 35 。これは、渋谷家にとって、最大の庇護者であり、その富と権力の源泉であった毛利氏という巨大なパトロンを失うことを意味した。この毛利氏の没落は、渋谷家の運命にも決定的な影を落とすことになる。

江戸時代における渋谷家(大西屋):初期豪商としての活動継続と町政への関与

主君・毛利氏が尾道を去った後も、渋谷家はすぐさま歴史の舞台から姿を消したわけではなかった。彼らが戦国時代を通じて蓄積した財産と、尾道の町における影響力は依然として大きく、江戸時代初期には、尾道の町政を担う「月行司(つきぎょうじ)」の筆頭や「組頭(くみがしら)」といった有力な役職を務めていたことが確認されている 6 。これは、新たな領主となった福島氏、次いで浅野氏の治下においても、彼らが町の有力者として一定の地位を保っていたことを示している。

この時期、渋谷家には一つの変化が訪れる。武士としての身分や官途を失ったことを反映してか、彼らは家の名を漢字の「渋谷」ではなく、平仮名の「しふや」と記すようになる 10 。後世に知られる「大西屋」という屋号を名乗るようになるのは、さらに時代が下った江戸時代中頃以降のことである 10 。また、『渋谷家文書』の近世文書によれば、広島藩の時代になっても、領主の年貢米の販売を委託されるなど、商人としての活動を継続していたことがうかがえる 10 。

その後の衰退と歴史的記録:善勝寺に残る墓所

しかし、毛利氏という巨大な軍事・政治権力との直接的な結びつきを失った影響は、長い目で見れば避けがたいものであった。江戸時代に入り、幕藩体制が安定すると、戦国時代のような大規模な軍需は消滅し、商業の構造も変化していく。かつて尾道の繁栄を築いた渋谷氏(大西屋)、小川氏(笠岡屋)、葛西氏(泉屋)といった「初期豪商」たちは、新たな時代の波の中で、徐々にその勢いを失っていったとされている 36 。

戦国の世を駆け抜け、毛利氏の覇業を支えた一人の商人の栄華は、時代の移り変わりとともに静かに幕を閉じた。現在、その生涯を偲ぶことができる物理的な痕跡として、尾道市内の古刹・善勝寺に、渋谷氏のものと伝えられる墓所がひっそりと残されている 38 。

終章:渋谷与右衛門が歴史に遺したもの

一御用商人の生涯からみる毛利氏の統治戦略と瀬戸内海経済の実像

渋谷与右衛門の生涯を追うことは、単に一商人の立身出世物語をなぞるだけではない。彼の活動は、中国地方の覇者・毛利氏が、単なる武力だけでなく、経済と物流をいかに巧みに利用してその広大な勢力圏を維持・運営していたかを具体的に示す、貴重な証言である。毛利氏は、渋谷のような特定の分野で卓越した専門技能を持つ人材を、出自や身分にとらわれることなく登用し、知行地という破格の報酬でその忠誠を繋ぎとめた。これにより、彼らは効率的で強固な兵站システムを構築し、織田信長や豊臣秀吉といった中央の巨大権力とも渡り合うことができた。渋谷の存在は、毛利氏の合理的かつ柔軟な統治戦略の成功例そのものであった。

また、彼の活動は、瀬戸内海という「道」が持つ経済的・軍事的な重要性を再認識させる。尾道を拠点とし、村上水軍が支配する海域を航行し、毛利氏の軍需品を運んだ彼の姿は、政治権力、海上勢力、そして商業資本が相互に依存し、時には緊張しながらも一つの巨大な経済圏を形成していた戦国期瀬戸内海の実像を、鮮やかに描き出している。

武力と経済力が交錯した戦国時代を体現する人物としての再評価

渋谷与右衛門は、歴史の教科書に名を連ねるような有名な武将や大名ではない。しかし、彼は、それら「表舞台の役者」たちを兵站という裏方から支え、時にはその戦略そのものに影響を与えるほどの重要な役割を果たした、戦国時代という時代の本質を体現する人物である。

彼の物語は、戦国時代の戦争が、単なる兵士たちの戦闘行為の連続ではなく、経済力、物流網、情報、そして技術力が複雑に絡み合った「総力戦」であったことを我々に教えてくれる。一介の商人から身を起こし、大名の戦略的パートナーにまで駆け上がった彼の生涯は、旧来の身分秩序が揺らぎ、個人の能力が正当に評価され始めた戦国時代の社会のダイナミズムと、歴史を動かす力が決して武力だけではなかったという事実を、今に雄弁に物語っているのである。

引用文献

- 「財閥」のルーツは戦国時代の”御用商人”にあった!彼らはどのように財をなしていったのか? https://mag.japaaan.com/archives/239791

- 今井宗久 - 遠州流茶道 https://www.enshuryu.com/tag/%E4%BB%8A%E4%BA%95%E5%AE%97%E4%B9%85/

- 織田信長の権力掌握とともに飛び交った茶器と金銭 茶道マネーの ... https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26117?page=3&layout=b

- 戦国大名毛利氏の尾道町支配と渋谷氏 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki_file/monjokan/kiyo/kiyo_04matsui2.pdf

- 『信長の野望嵐世記』武将総覧 - 火間虫入道 http://hima.que.ne.jp/nobu/bushou/ransedata.cgi?keys17=%94%F5%91O%94%F5%92%86&print=20&tid=&did=&p=1

- 尾道商業会議所記念館 第 24 回企画展示解説 https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/uploaded/life/59724_154110_misc.pdf

- 10 戦国の海に生きた人々ー杉原・村上・渋谷氏 [PDFファイル - 尾道市 https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/uploaded/attachment/47866.pdf

- 尾道の歴史|尾道 | 広島県尾道市(しまなみ)の観光情報 https://www.ononavi.jp/fan/history/

- 尾道 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BE%E9%81%93

- 備後国 御調 郡 尾道町 渋谷 家文書 目録 - 広島県 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki_file/monjokan/mokuroku/199103shibuya.pdf

- 尾道商業会議所記念館 企画展「自治都市 尾道」 https://www.tabisanpo.com/MENU/sannichi2006/20060825b.htm

- 尾道の歴史と遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/37/37096/71323_1_%E5%B0%BE%E9%81%93%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%A8%E9%81%BA%E8%B7%A1.pdf

- 毛利元就が結ぶ石見銀山と嚴島神社 - 島根県 https://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/bunkazai/ginzan/video.data/R2sekaiisannkouza_siryou.pdf

- 大地は火薬工場だった https://bishogai.com/msand/powder/bunka3.html

- 日本の鉄砲伝来 https://keiho.repo.nii.ac.jp/record/1701/files/asia_13_06.pdf

- 飛船小早(対馬) ひせん こはや - 戦国日本の津々浦々 ライト版 https://kuregure.hatenablog.com/entry/2023/01/29/214427

- 島津氏の貿易構想 https://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/documents/6757_20220514183528-1.pdf

- 朝鮮役における水軍編成について https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/8169/files/jouflh_20th_267.pdf

- 織田信長をも悩ませた瀬戸内海の覇者・村上水軍のその後とは? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/12188

- 「村上武吉」 毛利水軍の一翼を担った、村上水軍当主の生涯とは | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1187

- (様式2) ストーリー 瀬戸内海航路を掌握した「村上海賊」 1586 年 - 今治市 https://www.city.imabari.ehime.jp/museum/suigun/event/2016/607-3.pdf

- 村上水軍の秘密基地・芸予諸島とは? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/11586

- 村上海賊が瀬戸内海で活躍し海上交通の安全を保障していた - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/22587/

- 警固衆(けいごしゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%AD%A6%E5%9B%BA%E8%A1%86-1308692

- (3)伊予水軍の活躍 - データベース『えひめの記憶』|生涯学習情報提供システム http://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:1/1/view/27

- にっぽん風土記 -瀬戸内海- | 花まるグループ コラム https://www.hanamarugroup.jp/column/2012/302/

- 解説シート - 山口県文書館 http://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/user_data/upload/File/umi%20half(1-15).pdf

- 戦国武将の名前が多くてややこしい理由 - らいそく https://raisoku.com/2494

- 嶋井宗室 千利休との親交があった博多豪商 - 博多の魅力 https://hakatanomiryoku.com/mame/%E5%B6%8B%E4%BA%95%E5%AE%97%E5%AE%A4

- 【博多の戦国時代はこうだった】博多三大商人といわれた島井宗室、神屋宗湛 - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=KcoWG2Kg0-I

- 博多港の歴史 - 福岡市 https://www.city.fukuoka.lg.jp/kowan/somu/hakata-port/port-history.html

- 福岡の駅名が「博多」である背景には、秀吉と豪商がいた - | 日興フロッギー https://froggy.smbcnikko.co.jp/50331/

- 戦国時代の博多はどんな土地?古代には大宰府が置かれたのに何故、日本の首都にならなかったの? - ほのぼの日本史 https://hono.jp/sengoku/prefectures-of-japan/hakata/

- 神屋宗湛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%B1%8B%E5%AE%97%E6%B9%9B

- 木梨元次 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%A2%A8%E5%85%83%E6%AC%A1

- 尾道あ・ら・かると ~北前船と商人の町 - 尾道市 https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/uploaded/attachment/2347.pdf

- 尾道市土堂一丁目8番8号 TEL0848(20)0400 開館時間 10時〜18時 木曜・年末年始休館 https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/uploaded/attachment/2339.pdf

- I 港町の発展と北前船 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/37/37095/71324_1_%E5%B0%BE%E9%81%93%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%A8%E9%81%BA%E8%B7%A1.pdf