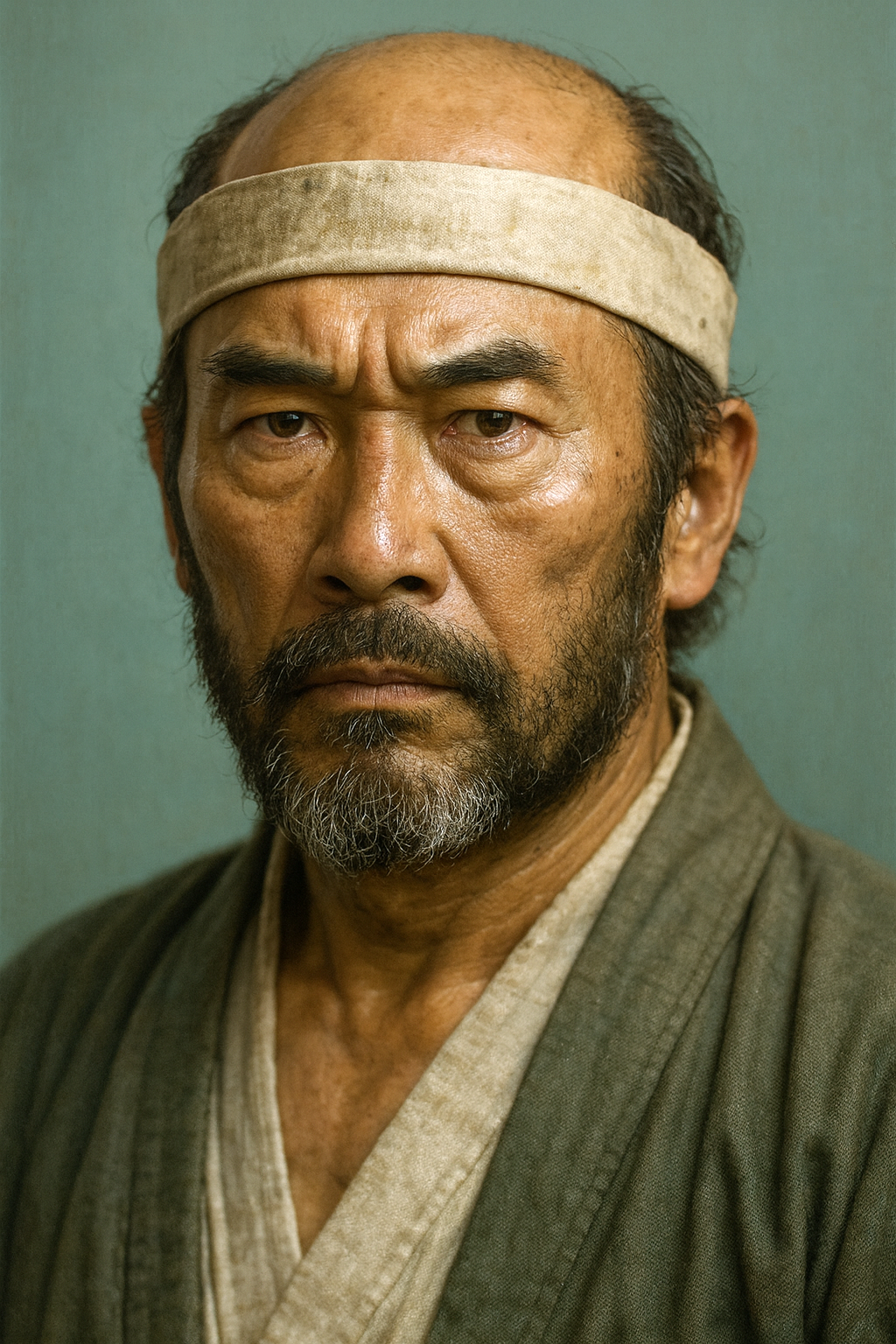

熊木続兼

能登の国人領主・熊木続兼は、畠山氏の重臣温井総貞派に属し、弘治の内乱で戦死。本拠地熊木城は上杉軍に落とされ、一族は歴史から姿を消した。

戦国期能登の国人領主、熊木続兼に関する総合的考察

序章:能登の国人、熊木続兼 ― 歴史の断片から浮かび上がる実像

日本の戦国時代史において、熊木続兼(くまき つぐかね)の名は、織田信長や上杉謙信といった著名な武将たちの輝かしい功績の影に隠れ、歴史の表舞台に登場することは稀である。しかし、能登国(現在の石川県能登半島)の一国人領主であった彼の生涯を丹念に追跡することは、守護大名・畠山氏の支配が揺らぎ、やがて中央の巨大権力によって飲み込まれていく戦国期日本の地方社会の動態を、克明に映し出す鏡となる。ユーザーによって提示された「1475年から1552年前後の人物」「国人衆の頭領」という情報は、この人物像を探る上での重要な出発点である。

熊木続兼に関する直接的な史料は極めて限定的であり、その生涯の全貌を明らかにすることは容易ではない 1 。特に彼の最期については、史料間で示唆される時期に齟齬が見られる 1 。本報告書は、こうした歴史の断片を体系的に統合・分析し、熊木続兼という一人の武将の実像に迫ることを目的とする。そのために、以下の三つのアプローチを複合的に用いる。第一に、彼の権力基盤であった本拠地「熊来荘(くまきのしょう)」の地理的・経済的特性を分析し、その行動原理の源泉を探る。第二に、彼が仕えた主家・能登畠山氏の特異な政治力学と、その中での国人衆の立場を解明する。第三に、彼がその身を投じ、そして命を落とす原因となった能登畠山家中の内乱の全体像を再構築し、その中で彼が果たした役割と運命を特定する。これらの分析を通じて、一国人領主の視点から戦国時代の能登、ひいては当時の日本の地方社会が直面した現実を立体的に描き出すことを試みる。

第一章:熊木氏の出自と本拠地 ― 熊来荘の地頭として

熊木続兼という人物の行動原理を理解するためには、まず彼の一族が拠って立った権力の源泉、すなわちその所領の特性を深く掘り下げる必要がある。熊木氏の力は、能登半島中央部に位置した「熊来荘」という荘園の地理的、経済的、そして歴史的重要性と不可分に結びついていた。

1.1. 古代・中世の熊来荘:万葉の時代から続く交通と経済の要衝

熊木氏の本拠地であった熊来荘は、現在の石川県七尾市中島町一帯に広がっていた荘園である 5 。その歴史は古く、平安時代には「熊来郷」としてその名が見え、さらに遡れば万葉の時代にまでその痕跡を辿ることができる 6 。

万葉集巻十六に収められた能登国の歌には、「はしたての 熊木のやらに 新羅斧(しらぎおの) 落し入れ わし」という一節がある 8 。この「熊木のやら」(遠浅の海)は熊来荘のことであり、「新羅斧」という言葉は、この地が古代より朝鮮半島との交流を持つ、鉄器文化の重要な玄関口であった可能性を強く示唆している 6 。地理的にも、熊来荘は七尾湾の内海と外浦(日本海)を結ぶ水陸交通の結節点に位置しており、中世には熊木川沿いに市場が形成されるなど、経済的な要衝として繁栄していた 5 。この地の利が、後に熊木氏の権力基盤を形成する上で決定的な役割を果たした。

1.2. 熊木氏の台頭と熊木城:在地領主から畠山氏家臣へ

熊木氏は、この歴史ある熊来荘の荘官、すなわち地頭(じとう)を務めた一族であった 5 。彼らは能登の土着の在地領主、いわゆる国人衆であり、15世紀初頭に畠山氏が能登守護として入国した後、その家臣団に組み込まれていった勢力の一つである 10 。

熊木氏の拠点(本城)は、熊来荘の中心部、熊木川右岸の丘陵に築かれた山城「熊木城」であった 12 。別名を貝田城とも呼ばれるこの城は、現在も郭(くるわ)、空堀、土塁といった中世城郭の遺構を良好な状態で残している 12 。

ここで注目すべきは、熊木城の築城に関する伝承である。一説によれば、この城は鎌倉時代初期、能登の有力国人である長(ちょう)氏の祖、長谷部信連が最初に築いた本城であったとされる 14 。その後、南北朝時代に熊木氏が城主となり、戦国期には能登畠山氏の居城・七尾城を守る重要な支城の一つと位置づけられた 14 。この城主の変遷は、能登における国人勢力間の力関係の移り変わりを物語る。特に、同じ地域の有力国人である長氏と熊木氏の間に、城の支配権を巡る古くからの関係性があったことは、後の両者の政治的立場を考える上で重要な伏線となる。戦国期、長氏は反温井派の中核を担い、熊木続兼は温井派の重鎮として活動することになるが、その対立の根源には、こうした地域的な利害関係が深く横たわっていた可能性が考えられる。

1.3. 熊来荘の経済基盤:水運、製塩、農耕が支えた国人の力

熊木氏が国人領主として一定の軍事力を保持し得た背景には、熊来荘の豊かな経済基盤があった。荘園内では、熊木川流域の平野部で稲作が行われる一方、七尾湾に面した浦々では、古代からの伝統を持つ揚浜式の製塩が盛んに行われていた 5 。

また、七尾湾で獲れる海鼠(なまこ)や海雲(もずく)といった海産物も重要な産品であった 9 。これらの塩や海産物は、熊来荘が持つ水運の利を活かし、七尾湾から日本海交易の主要ルートに乗せられ、京都をはじめとする各地の大消費地へ運ばれたと推測される 18 。ユーザーが指摘する「軍馬や鉄砲を売買する者もいた」という情報は、こうした活発な交易活動の延長線上に位置づけることができる。港湾を支配し、日本海の水運に関与する熊木氏が、当時最新の軍需物資であった鉄砲などを扱う商人たちと接触し、取引を行う機会は十分に考えられる。この経済力が、熊木氏が畠山家臣団の中で無視できない影響力を持つための物理的な基盤となっていたのである。

1.4. 地域の信仰と熊木氏:惣荘鎮守・久麻加夫都阿良加志比古神社との関わり

熊木氏は、単なる武力による支配者ではなく、地域の信仰と文化を束ねる領主としての側面も持っていた。熊来荘全体の鎮守、すなわち惣荘鎮守(そうしょうちんじゅ)は、日本で最も長い名前を持つ神社の一つとして知られる久麻加夫都阿良加志比古(くまかぶとあらかしひこ)神社であった 5 。通称を「お熊甲(おくまかぶと)」というこの神社の祭礼には、かつて熊来荘を構成した村々が参加しており、荘園時代からの信仰の結びつきが現代にまで受け継がれている 9 。

地頭であった熊木氏は、この惣荘鎮守の祭祀を支える重要な後援者であった。さらに、一族の氏寺として臨済宗の定林寺を建立しており、これは熊木氏が地域の精神的な支柱としての役割も担っていたことを示している 5 。こうした地域社会との深い結びつきこそが、熊木氏が国人領主として長きにわたり存続し得た力の源泉であったと言えよう。

第二章:戦国能登の支配者、畠山氏と家臣団

熊木続兼の生涯を正確に位置づけるためには、彼が仕えた主家、能登畠山氏の特異な政治構造と、その中で彼のような国人衆が置かれていた状況を理解することが不可欠である。畠山氏の権威が揺らぐ中で、家臣団内部の権力闘争が激化し、それが続兼の運命を大きく左右することになる。

2.1. 守護大名・能登畠山氏の統治体制と特質

能登畠山氏は、室町幕府の管領を輩出した名門・畠山氏の分家であり、足利一門という高い家格を誇った 22 。応永15年(1408年)、畠山満慶が兄の満家から能登一国を与えられて初代となり、以後、滅亡に至るまで約170年間にわたり能登国を支配した 24 。

その治世の最盛期は、7代当主・畠山義総(よしふさ)の時代であった。義総は積極的に中央の文化を取り入れ、公家や連歌師など多くの文化人を都から七尾に招聘した 18 。その結果、居城である七尾城の城下は「小京都」と称されるほどの文化的繁栄を極め、能登畠山氏の権威は頂点に達した 27 。

しかし、天文14年(1545年)に名君・義総が死去すると、事態は一変する。跡を継いだ8代当主・義続(よしつぐ)の時代になると、守護代や有力国人衆からなる重臣たちの力が急速に増大し、当主の権力は次第に形骸化していく 10 。能登畠山氏の統治は、当主の独裁から、有力家臣による合議制へと移行し、やがてそれは深刻な内紛の時代へと突入していくのである。

2.2. 国人衆としての熊木氏:譜代家臣との違いと役割

能登畠山氏の家臣団は、その出自によって大きく二つの系統に分類することができる。一つは、畠山氏が能登に入国する以前から仕えていた遊佐氏や神保氏といった「譜代」の家臣である 10 。もう一つは、熊木氏、温井(ぬくい)氏、長(ちょう)氏のように、もともと能登国内に勢力基盤を持っていた在地領主、すなわち「国人衆」(外様)である 10 。

熊木続兼が属する国人衆は、譜代家臣とは異なり、自らの所領と軍事力を独自に保持していた。彼らは、守護大名である畠山氏にとっては領国統治に不可欠な協力者であったが、同時に、その独立性の高さから潜在的な脅威ともなり得る存在であった。ユーザー情報にある「一軍を率いて戦うなど強い影響力を持った」という記述は、まさにこの国人領主としての熊木氏の性格を的確に捉えている。彼らの行動は、主君への忠誠心のみならず、自らの領地と一族の利益を守るという、より現実的な動機によって強く規定されていた。

2.3. 権力の中枢「畠山七人衆」の成立と、遊佐・温井両派の対立構造

畠山義総の死後、家臣団の権力は際限なく増大し、ついに当主の権威を凌駕する事態に至る。天文20年(1551年)、重臣たちは一種のクーデターを決行し、当主・畠山義続を強制的に隠居させ、その子である幼い義綱(よしつな)を新たな当主に擁立した 10 。この時、国政の実権を完全に掌握するため、7人の有力重臣によって組織されたのが「畠山七人衆」と呼ばれる政治合議体である 10 。

この七人衆を主導したのは、守護代を世襲する譜代の名門・遊佐氏の当主である遊佐続光(ゆさ つぐみつ)と、国人衆から実力で筆頭家老の地位にのし上がった温井総貞(ぬくい ふささだ)の二人であった 10 。しかし、この二大巨頭は間もなく能登の覇権を巡って激しく対立し、家臣団を二分する深刻な派閥抗争を繰り広げることになる 10 。この対立は、天文19年(1550年)の「能登天文の内乱」(大槻一宮合戦)に始まり、その後も形を変えながら続き、能登の国力を著しく疲弊させていった 32 。熊木続兼は、この抗争の渦中に身を置くこととなる。

2.4. 熊木続兼と主君・畠山義続:偏諱(「続」の字)授与に見る主従関係の分析

熊木続兼の名前にある「続」の字は、彼が仕えた8代当主・畠山義続から与えられた偏諱(へんき)であると断定できる 1 。偏諱とは、主君が家臣に対して自らの名の一字を与える儀礼であり、これを受けることは主君への忠誠を誓い、家臣団の一員として正式に認められたことを意味する。

事実、当時の能登畠山家の主要な家臣たち、例えば長続連(ちょう つぐつら)、遊佐続光、温井続宗(ぬくい つぐむね)なども、こぞって義続から「続」の字を拝領している 1 。このことは、熊木続兼が単なる辺境の在地勢力ではなく、畠山氏の家臣団序列の中に明確に位置づけられていたことを示す動かぬ証拠である。

しかし、この主従関係は単純なものではなかった。前述の通り、熊木氏は独自の経済的・軍事的な基盤を持つ国人領主でもあった。彼の立場は、畠山氏の家臣という側面と、熊来荘の領主という側面の二重性の上に成り立っていた。遊佐・温井両派の対立が激化する中で、彼がどちらの派閥に与するかという選択は、主君への抽象的な忠誠心以上に、「どちらの派閥につけば、自らの一族と所領の安泰と発展を確保できるか」という、国人領主としての極めて現実的な戦略的判断に基づいていたと考えられる。熊木続兼が最終的に温井総貞の配下として行動したのは、当時勢力を拡大していた温井氏が国人衆の利益をより多く代弁すると見なした、彼の生存戦略の結果であった可能性が高い。彼の行動を「忠臣」や「反逆者」といった単純な二元論で評価することは、戦国時代の国人領主の実態を見誤ることになるだろう。

第三章:激動の時代 ― 熊木続兼の生涯と最期

本報告書の中核として、熊木続兼個人の動向を、史料に基づき時系列で追跡し、その生涯、特に最期を巡る謎に迫る。彼の人生は、能登畠山氏を襲った絶え間ない内紛の嵐と分かちがたく結びついていた。

3.1. 生涯の推定:生没年と活動時期の再検討

熊木続兼の生没年に関して、ユーザー提示の情報(1475年~1552年前後)は、史料との照合によって再検討する必要がある。

まず没年について、複数の史料が、彼の最期を「温井総貞に同調し討死」したと記録している 1 。能登の歴史において、温井総貞が殺害され、それに呼応した温井一派の大規模な反乱、すなわち「弘治の内乱」が勃発したのは、弘治元年(1555年)のことである 3 。したがって、熊木続兼が温井総貞の死に殉じて戦死したのであれば、その没年は1552年ではなく、

1555年以降の内乱の過程 であったと考えるのが最も合理的である。この約3年間のズレは、単なる誤差ではなく、彼の死が特定の歴史的事件、すなわち弘治の内乱と直接的に結びついていることを示す重要な修正点となる。

次に生年(1475年)について、これが正しければ、弘治の内乱が始まった1555年の時点で、続兼は80歳という高齢になる。一軍を率いて戦う将としては現実的ではない年齢であり、この生年には疑問符が付く。同名の別人、あるいは父祖の記録が混同されている可能性も否定できないが、確証はない。本報告書では、彼の活動が最も活発であった天文年間から弘治年間に焦点を当てる。

3.2. 温井派としての立場と活動

史料を分析すると、熊木続兼が能登畠山家中の二大派閥のうち、温井総貞の派閥に属していたことは確実視される。『温故集』などの後代の編纂物においても、彼は温井総貞の被官(家臣)として記録されている 2 。

天文22年(1553年)、温井総貞が政敵である遊佐続光を能登から追放し、権力の頂点に立った 10 。この時期、熊木続兼も温井派の有力武将として、その権勢を支える重要な役割を担っていたと推測される。

一方で、一部の資料には「天文20年(1551年)から天文23年(1554年)にかけて、本庄氏と温井氏の争いにおいて、本庄氏側の人物として活動した」という不可解な記述が存在する 2 。この「本庄氏」が越後の本庄氏を指すのであれば 35 、温井派の重鎮であるはずの続兼が、この時期に温井氏と敵対する勢力に味方したとは考えにくい。これは、史料の誤記や、同時代の別の合戦との混同である可能性が極めて高いと判断される。現時点では、この記録の真偽を確定することは困難であり、未解明な点として注記するに留める。彼の基本的な政治的立場は、一貫して温井派にあったと考えるのが妥当である。

3.3. 弘治の内乱と熊木続兼の最期:「温井総貞に同調し討死」の深層分析

熊木続兼の運命を決定づけたのは、弘治元年(1555年)に勃発した「弘治の内乱」であった。

内乱の発端:温井総貞の謀殺

当時、能登の実権は完全に筆頭家老の温井総貞の手にあり、当主であった畠山義綱は傀儡に過ぎなかった 24。自らの権力を回復することを目論んだ義綱は、父・義続と謀り、弘治元年、七尾城下の重臣・飯川光誠の邸宅で開かれる連歌会を装って総貞を呼び出し、その場で謀殺するという挙に出た 4。

温井方の挙兵と内乱の拡大

この暴挙に対し、温井一族は即座に反旗を翻した。総貞の子・温井続宗や弟・続基らを中心に、血縁関係にあった三宅氏もこれに加わった 3。彼らは、畠山一族の中から畠山晴俊を新たな当主として擁立し、さらに国外の勢力である加賀一向一揆に支援を要請した 3。これにより、家中の権力闘争は能登全土を巻き込む大規模な内乱へと発展した。

熊木続兼の死

この絶体絶命の状況において、熊木続兼は主筋である温井氏に殉じる道を選んだ。『畠山義続』に関する史料には、義続から偏諱を与えられた家臣の一覧の中に、「熊木続兼 - 温井総貞に同調し討死」と明確に記されている 1。これは、続兼が総貞の横死を知るや、その弔い合戦として蜂起した温井方の軍勢に中核として参加し、当主・義綱方の軍勢との戦いの中で命を落としたことを示している。

内乱は永禄3年(1560年)頃まで、約5年間にわたって続いた。緒戦において温井・三宅連合軍は口能登(能登半島南部)一帯を占領するほどの勢いを見せたが、義綱方は七尾城に籠城し、越後の長尾景虎(後の上杉謙信)からの兵糧支援なども得て、粘り強く抵抗した 33 。戦局の転換点となったのは、永禄元年(1558年)春に行われた勝山城(現在の七尾市)の戦いであった。この戦いで義綱方が大勝し、温井方が擁立した大将・畠山晴俊をはじめ、温井続宗、三宅総広といった反乱軍の主力が討死し、組織的抵抗力は壊滅した 3 。熊木続兼も、この1555年から1558年にかけての内乱初期の激しい戦闘のいずれかの局面で、温井一族と共に戦い、討死を遂げた可能性が最も高い。

|

内乱/政変名 |

年代 |

主要対立軸 |

結果 |

熊木続兼の立場(推定) |

|

能登天文の内乱 |

1550年 |

遊佐続光派 vs. 温井総貞派 |

温井派の勝利 |

温井総貞派に属する |

|

弘治の内乱 |

1555年-1560年 |

畠山義綱(当主) vs. 温井・三宅派 |

義綱方の勝利(温井派の没落) |

温井派の中核として挙兵し戦死 |

|

永禄九年の政変 |

1566年 |

長・遊佐派 vs. 畠山義綱(当主) |

長・遊佐派の勝利(義綱追放) |

―(既に死去) |

第四章:熊木氏と能登国人衆のその後

熊木続兼が弘治の内乱で命を落としたことは、彼個人の悲劇に留まらず、熊木一族そのものの没落を決定づける出来事であった。彼が命を賭して守ろうとした一族の所領と地位は、その後のより大きな時代のうねりの中で、跡形もなく消え去っていくことになる。

4.1. 上杉謙信の能登侵攻と七尾城の落城(1576-1577年)

弘治の内乱を乗り切った畠山義綱であったが、その強権的な政治手法は重臣たちの反発を招き、家中は安定しなかった。永禄9年(1566年)、今度は長続連や、かつて義綱に味方した遊佐続光らが結託し、主君である義綱・義続父子を能登から追放するというクーデター(永禄九年の政変)が勃発する 10 。

この絶え間ない内紛は、能登国外の巨大権力に介入の口実を与えた。天下布武を目指す織田信長と激しく対立していた越後の上杉謙信が、能登の平定に乗り出したのである 24 。

天正4年(1576年)、謙信は2万ともいわれる大軍を率いて能登に侵攻し、天下の堅城と謳われた七尾城を包囲した 41 。この時、熊木続兼の本拠地であった熊木城も上杉軍の攻撃を受け、陥落したと記録されている 14 。翌天正5年(1577年)、長きにわたる籠城戦の末、城内において親上杉派であった遊佐続光らが内応し、徹底抗戦を主張していた長続連とその一族を謀殺した 43 。これにより七尾城は内部から崩壊し、戦国大名・能登畠山氏は事実上の滅亡を迎えた。

4.2. 織田・前田体制下の能登:国人衆の処遇

天正6年(1578年)に上杉謙信が急死すると、能登の政治情勢は再び流動化する。織田信長はすかさず能登を勢力下に収め、重臣・柴田勝家の与力として前田利家を能登に送り込んだ。

能登の新たな支配者となった利家は、国人衆に対して峻別をもって臨んだ。すなわち、上杉方についた国人衆の所領は容赦なく没収し、織田方に味方した者には所領を安堵するという、いわゆる「仕置」を断行したのである 46 。

この過程で、国人衆の運命は大きく分かれた。七尾城で非業の死を遂げた長続連の子・長連龍は、父の仇を討つべく織田方として奮戦し、その功績によって旧領を回復した。彼は後に加賀藩の家老となり、3万石を超える大身として近世大名家臣団の頂点に立つことになる 47 。一方で、かつて能登を牛耳った温井氏や三宅氏の残党は、一度は織田方に降伏したものの、後に利家と対立し、荒山合戦などで討ち死にして歴史から姿を消した 28 。

4.3. 歴史の記録から消えた熊木氏:一族の行方に関する考察

熊木続兼が弘治の内乱で戦死し、本拠・熊木城も上杉軍によって蹂躙された後、熊木一族の動向を伝える確かな史料はほとんど見当たらなくなる。天正年間に「熊木兵部」なる人物が熊木城主であったという伝承が残るものの 16 、その出自や具体的な活動は一切不明である。

この沈黙から、一族のその後についていくつかの可能性が考えられる。第一に、弘治の内乱とそれに続く上杉侵攻という二度の大きな打撃によって、一族の主力が完全に壊滅し、領主としての力を喪失した可能性。第二に、武士の身分を捨てて帰農したか、あるいは他国へ離散した可能性である。

後の加賀藩の家臣団の名簿にも、熊木氏の名を見出すことはできない 50 。この事実は、彼らが武士として前田家に仕え、家名を存続させることができなかったことを強く示唆している。近代の文書に熊木姓の銀行家などが見られるが 52 、戦国期の熊木氏との直接的な血縁関係を証明するものはなく、一族は戦国末期の動乱の中で領主としての歴史に幕を下ろしたと結論づけるのが妥当であろう。

熊木続兼の死は、単なる一個人の死ではなかった。それは、中世以来の在地に根差した「国人領主」という存在が、より中央集権的で強力な「近世大名」の支配体制に飲み込まれ、解体されていく歴史の大きな転換点を象徴する出来事であった。熊木続兼は、主家内の派閥抗争という「内」の論理に殉じた。しかし、彼が生き延びていたとしても、その後に能登を襲った上杉対織田という「外」の論理の奔流を乗り越えられたかは定かではない。彼の死と一族の消滅は、戦国時代が終わり、新たな支配秩序が生まれる際の、必然的な淘汰の過程であったと言えるのかもしれない。

|

国人衆 |

畠山氏滅亡後の動向 |

|

長氏 |

親織田派として前田利家に協力。加賀藩の筆頭家老(3万3千石)として存続。 |

|

遊佐氏 |

親上杉派として内応するも、上杉謙信死後は織田方に接近。一族の一部は徳川旗本となる。 |

|

温井氏 |

親上杉派。前田利家と敵対し、荒山合戦などで敗北し滅亡。 |

|

三宅氏 |

温井氏と行動を共にし、前田利家と敵対して滅亡。 |

|

熊木氏 |

弘治の内乱で当主・続兼が戦死。上杉侵攻で本拠地が落城後、歴史的記録から途絶。 |

|

飯川氏 |

畠山義綱の側近。義綱追放後、越後に亡命。その後の動向は不明。 |

結論:熊木続兼が能登の歴史に残した意味

本報告書の分析を通じて、戦国時代の武将・熊木続兼の生涯は、断片的な史料の背後から、より具体的で多層的な姿を現した。彼は、古代から続く能登の経済的要衝・熊来荘を基盤とする有力な国人領主であり、能登畠山氏8代当主・畠山義続に仕え、その家中で権勢を誇った温井総貞派の中核を担った武将であった。しかし、主家の権力回復を図る当主・畠山義綱による温井総貞謀殺をきっかけに勃発した「弘治の内乱」(1555年〜)において、主筋である温井方に与して挙兵し、その戦いの中で命を落とした。これが、史料から再構築される熊木続兼の最も確度の高い生涯の軌跡である。

熊木続兼の生涯は、戦国時代の守護大名体制が内部から崩壊していくプロセスを体現している。主君の権威が失墜し、遊佐・温井といった有力家臣が国政を壟断する中で、彼のような国人領主は、自らの一族と所領を守るためにいずれかの派閥に与し、命がけの権力闘争にその身を投じざるを得なかった。彼の死、そしてその後に続く熊木一族の歴史からの退場は、戦国乱世の非情さと、中世的な自立性を持った国人領主の時代の終焉を物語る、一つの象徴的な事例と言える。彼らは、自らが生きる世界の内部抗争には勝利できなかったが、たとえ勝利していたとしても、その後に訪れる織田・豊臣・徳川といった中央集権権力による新たな秩序の前では、同じ運命を辿った可能性が高い。

最後に、本報告書でも解明には至らなかった課題も残されている。熊木氏と長氏の初期の関係性の実態や、一部史料に見られる「本庄氏との争い」の真相など、依然として謎に包まれた部分も多い。これらの点は、今後の更なる史料の発見と、より深い地域史研究によって明らかにされることが期待される。熊木続兼という一人の国人の生涯は、今後も戦国能登史を解き明かすための貴重な鍵であり続けるだろう。

引用文献

- 畠山義続 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E7%B6%9A

- 能登畠山家武将総覧1 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/souran/souran1.html

- 弘治の内乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%98%E6%B2%BB%E3%81%AE%E5%86%85%E4%B9%B1

- 畠山義綱とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E7%B6%B1

- 熊来荘 - 能登の里山里海デジタルアーカイブ http://noto-satoyamasatoumi.jp/detail.php?tp_no=166

- 石川県の新羅神社(2) - 三井寺 http://www.shiga-miidera.or.jp/serialization/shinra/116.htm

- 熊木村 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E6%9C%A8%E6%9D%91

- 熊来のやら - 万葉集を携えて - FC2 http://achikochitazusaete.web.fc2.com/manyoukochi/isikawa/kumaki.html

- 熊来荘 https://geo.d51498.com/CollegeLife-Labo/6989/KumakiManor.htm

- 能登畠山氏の歴史 | 七尾城のガイド - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/54/memo/3474.html

- 石川県のご先祖調べ https://www.kakeisi.com/survey/survey_isikawa.html

- 熊木城跡(くまきじようあと)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%86%8A%E6%9C%A8%E5%9F%8E%E8%B7%A1-3054537

- 熊木城(城跡) | MEQQE(めっけ) https://meqqe.jp/spots/10153200

- 熊木城 /城跡巡り備忘録 石川県 http://466-bun.com/f6/i-f3426kumaki.html

- 熊木城の見所と写真・全国の城好き達による評価(石川県七尾市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1654/

- 熊木城 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/noto_castle/kumaki_jyo.html

- 熊木城跡 http://www1.cnh.ne.jp/minton2/Gallery-8-11.html

- 能登の国力 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/special/kokuryoku.html

- 久麻加夫都阿良加志比古神社|スポット - ほっと石川旅ねっと https://www.hot-ishikawa.jp/spot/detail_5257.html

- 久麻加夫都阿良加志比古神社(読み)くまかぶとあらかしひこじんじや - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B9%85%E9%BA%BB%E5%8A%A0%E5%A4%AB%E9%83%BD%E9%98%BF%E8%89%AF%E5%8A%A0%E5%BF%97%E6%AF%94%E5%8F%A4%E7%A5%9E%E7%A4%BE-1305585

- 久麻加夫都阿良加志比古神社 - 玄松子の記憶 https://genbu.net/data/noto/kuma_title.htm

- 能登畠山氏と吉岡一文字の名刀/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/15207/

- 畠山氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 武家家伝_能登畠山氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/h_noto_k.html

- 畠山氏 | 人物詳細 | ふるさとコレクション | SHOSHO - 石川県立図書館 https://www.library.pref.ishikawa.lg.jp/shosho/furucolle/list/prsn09908

- 第1話 能登畠山氏の成り立ち - 畠山七人衆(タカヒロ) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054880993701/episodes/1177354054880993713

- 国指定史跡 七尾城跡 https://www.city.nanao.lg.jp/sportsbunka/documents/nanaojouato-sansaku-guide.pdf

- 武家家伝_温井氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/nukui_k.html

- 家臣組織 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/special/vassals_system.html

- 畠山七人衆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E4%B8%83%E4%BA%BA%E8%A1%86

- 畠山七人衆とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E4%B8%83%E4%BA%BA%E8%A1%86

- 能登天文の内乱 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E8%83%BD%E7%99%BB%E5%A4%A9%E6%96%87%E3%81%AE%E5%86%85%E4%B9%B1

- 弘治の内乱 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/wars/1555_kojiwars.html

- 温井総貞 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/person/nukui_husasada.html

- 本庄長房 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%BA%84%E9%95%B7%E6%88%BF

- 本庄繁長の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%BA%84%E7%B9%81%E9%95%B7%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 本庄繁長(ほんじょう しげなが) 拙者の履歴書 Vol.205~乱世に生きた謀将の執念 - note https://note.com/digitaljokers/n/n1afdc0772666

- 畠山七人衆と弘治の乱 https://geo.d51498.com/CollegeLife-Labo/6989/Hatakeyama7storongmen.htm

- 永禄九年の政変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E7%A6%84%E4%B9%9D%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%94%BF%E5%A4%89

- 北陸を制し勢いに乗る上杉謙信、逃げる織田軍は川に飛び込み溺死…謙信最強伝説を生んだ「手取川の戦い」 上杉謙信が天下の堅城「七尾城」を落としたのは死の前年だった (4ページ目) - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/83195?page=4

- 能登・七尾城 ~"軍神"上杉謙信をうならせた難攻不落の堅城 | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/8240

- 手取川の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E5%8F%96%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 七尾城攻め1576〜77年<その4>~父祖以来の念願だった七尾城を手に入れた謙信 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/9107

- 【石川県】七尾城の歴史 あの上杉謙信も手を焼いた北陸随一の堅城 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1854

- 年表で見る上杉謙信公の生涯 | 謙信公祭 | 【公式】上越観光Navi - 歴史と自然に出会うまち https://joetsukankonavi.jp/kenshinkousai/chronology/

- 長連龍と前田家 https://www2.lib.kanazawa.ishikawa.jp/kinsei/tyoutsuratatsutomaedake.pdf

- 『一族皆殺しから蘇った男』信長も制御できなかった“復讐の鬼” 長連龍とは - Yahoo! JAPAN https://article.yahoo.co.jp/detail/a31360c87406e2a199a921945a14e0317d9f0f57

- 長連龍 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%80%A3%E9%BE%8D

- (能登畠山家家臣)長氏一族 https://geo.d51498.com/CollegeLife-Labo/6989/TheChous.htm

- 次男利政(前田土佐守家家祖)、4男利常(3代加賀藩主)などの子がいる。 - 金沢文化振興財団 https://www.kanazawa-museum.jp/maedatosa/about/page_2.html

- 篠原長重 (前田家臣) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AF%A0%E5%8E%9F%E9%95%B7%E9%87%8D_(%E5%89%8D%E7%94%B0%E5%AE%B6%E8%87%A3)

- 第3章 室木家の概要 - 第1節 能登天領と鹿島郡外村 - 七尾市 https://www.city.nanao.lg.jp/sportsbunka/kurashi/bunka/bunka/documents/muroki19-41_s.pdf