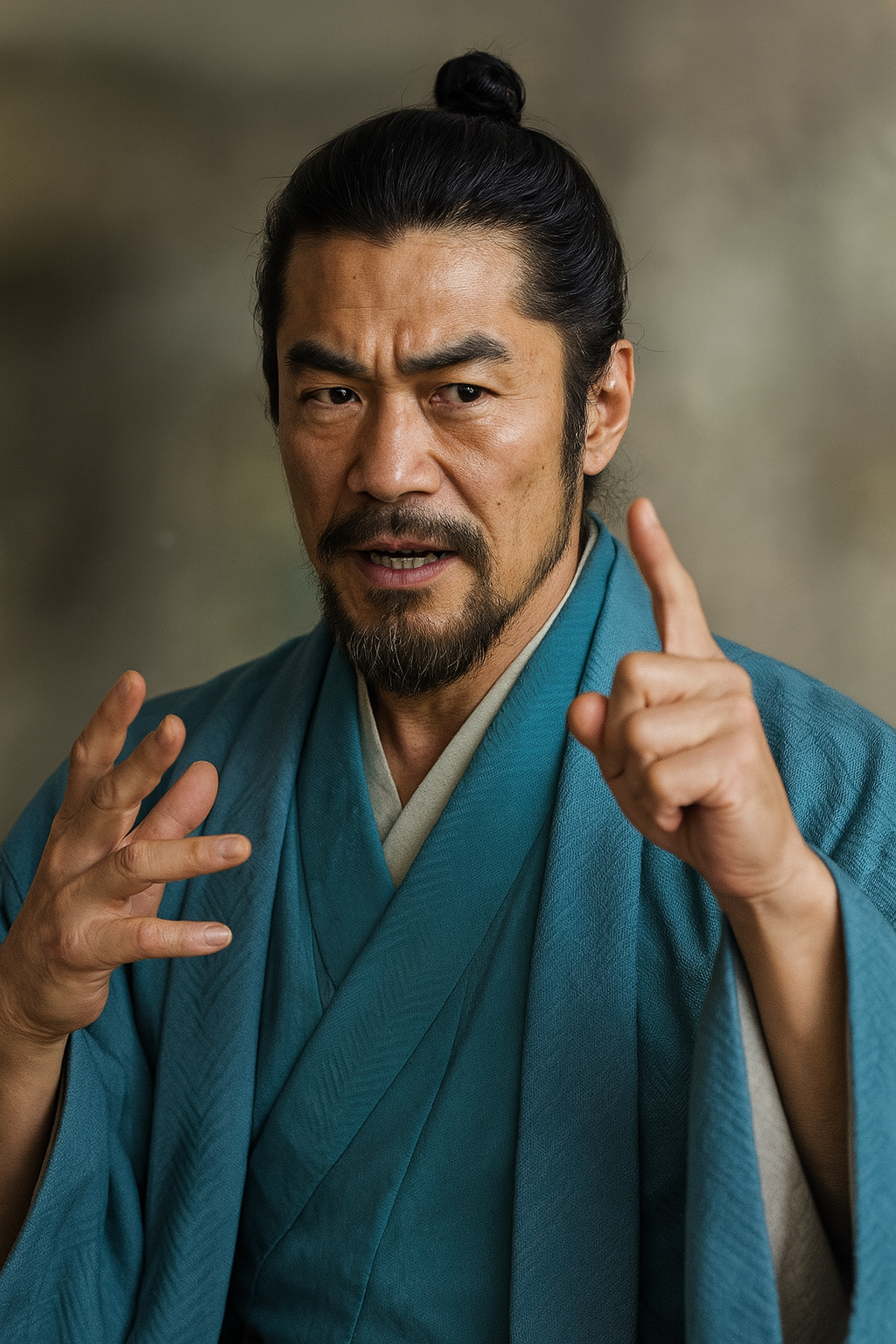

真壁宗幹

真壁宗幹は常陸の国人領主。当主の座を子に譲りつつ実権を握り、関東の内乱で足利晴氏を擁立。河越夜戦で敗北後隠居。文化人でもあり、真壁氏の生存戦略を築いた。

常陸国人領主・真壁家幹(宗幹)の実像 ―激動の戦国時代を生き抜いた武将の生涯―

序章:真壁宗幹(家幹)とは何者か

はじめに ― 宗幹と家幹、二つの名を持つ武将

日本の戦国時代、関東地方の常陸国(現在の茨城県)に、その名を刻んだ一人の国人領主がいた。真壁宗幹(まかべ むねもと)、あるいは真壁家幹(まかべ いえもと)として知られる人物である。彼は、明応5年(1496年)に生まれ、永禄8年(1565年、一説に1563年)にその生涯を閉じた、真壁城(茨城県桜川市)の城主であった 1 。

彼の名には一つの特徴がある。真壁氏の系図など後世の記録では「宗幹」として伝わる一方、彼が生きた時代の一次史料においては「家幹」という名で確認されるのである 1 。この二つの名の併存は、歴史像を構築する上で重要な視点を提供する。後世に編纂された系図が必ずしも同時代の事実を正確に反映していない可能性を示唆すると同時に、人物の実像に迫るためには一次史料の検証がいかに重要であるかを物語っている。本報告書では、史料的確実性を尊重し、基本的には同時代史料に見られる「家幹」を主たる名として用い、広く知られた「宗幹」の名も適宜併記する方針をとる。

「鬼真壁」の父祖 ― 著名な子孫の影に隠れた実像の探求

真壁家幹の名は、戦国史に詳しい者であっても、すぐにはその具体的な事績を思い起こせないかもしれない。その理由は、彼の息子や孫があまりにも著名であるからだ。家幹の子である真壁久幹(ひさもと)、そして孫の氏幹(うじもと)は、その並外れた武勇から「鬼真壁(おにまかべ)」や「夜叉真壁(やしゃまかべ)」と恐れられ、後世の軍記物などで華々しく描かれている 4 。特に孫の氏幹は、長さ二メートルを超える樫の木棒を振り回して敵をなぎ倒したという逸話で知られ、「鬼真壁」のイメージを決定づけた 4 。

このように武勇で名を馳せた子孫の輝かしいイメージの影で、その父祖である家幹の生涯は、これまで十分に光が当てられてきたとは言い難い。しかし、子や孫の活躍は、父が築き上げた確固たる基盤なくしてはあり得なかったはずである。本報告書は、この「鬼真壁」の礎を築いた真壁家幹という人物の生涯を、政治的動向、文化的側面、そして彼が生きた時代の関東の激動という三つの側面から徹底的に掘り下げ、その実像を明らかにすることを目的とする。

本報告書の構成と目的

本報告書は、以下の構成で真壁家幹の生涯を多角的に分析する。

- 第一章 では、真壁氏の出自と、家幹が登場する以前の常陸国の歴史的背景を概観する。

- 第二章 では、家幹の家督継承と、彼が深く関与した「関東享禄の内乱」における政治的・軍事的動向を詳述する。

- 第三章 では、関東の勢力図を塗り替えた「河越夜戦」への参陣と、その敗北が真壁氏にもたらした影響を考察する。

- 第四章 では、武将としての一面だけでなく、連歌に通じ、神仏への崇敬が篤かった文化人としての横顔に迫る。

- 第五章 では、国人領主としての統治と、彼の晩年から子・久幹への継承、そして「鬼真壁」の時代へと繋がる流れを追う。

- 終章 では、これらの分析を総合し、真壁家幹の歴史的評価を試みる。

これにより、一人の地方領主の生涯を通じて、戦国時代の関東における国人層の生存戦略、権力闘争の実態、そして武と文のあり方を浮き彫りにすることを目指す。

【表1:真壁家幹(宗幹) 関連年表】

|

西暦 |

和暦 |

真壁家幹(宗幹)の動向 |

関東地方および関連する主要な出来事 |

|

1496年 |

明応5年 |

5月5日、真壁治幹の子として誕生 1 。 |

|

|

1506年頃 |

永正3年頃 |

|

永正の乱が勃発。古河公方足利政氏と子・高基が対立。 |

|

1514年頃 |

永正11年頃 |

父・治幹が高基方に転じる。この転換に家幹が関与し、家督継承の契機となった可能性が指摘される 3 。 |

真壁氏、小田氏と共に足利高基方に転身。 |

|

1520年代 |

大永年間 |

家督を継承。古河公方家の内紛(関東享禄の内乱)に関与。当初、足利基頼を擁立するも失敗 3 。 |

関東享禄の内乱。古河公方家内で高基・晴氏父子と小弓公方義明が対立。 |

|

1530年代初頭 |

享禄年間 |

小田政治と連携し、足利晴氏を古河公方に擁立することに成功 3 。 |

足利晴氏が古河公方となる。 |

|

1538年 |

天文7年 |

|

第一次国府台合戦。北条氏綱が小弓公方足利義明を滅ぼす。 |

|

1545年 |

天文14年 |

足利晴氏方として、小田政治と共に河越城包囲軍に参加 1 。 |

北条氏康方の河越城が、足利晴氏・上杉憲政・上杉朝定の連合軍に包囲される。 |

|

1546年 |

天文15年 |

河越夜戦で連合軍が北条氏康に大敗。真壁氏は苦境に陥る 1 。 |

河越夜戦。北条氏康が奇襲により大勝。古河公方・関東管領の権威が失墜。 |

|

1550年代 |

天文末期-弘治年間 |

隠居・出家。筑波山麓に「樗蒲軒」を構え、道俊と号す 1 。家督を子・久幹に譲る。 |

|

|

1563年 |

永禄6年 |

8月6日、死去(永禄8年説もあり) 1 。 |

|

|

1569年 |

永禄12年 |

|

(死後)子・久幹が手這坂の戦いで小田氏治を破り、真壁氏の勢力を拡大 3 。 |

第一章:真壁氏の出自と戦国前夜の常陸国

桓武平氏大掾氏の流れ ― 真壁氏の黎明

真壁氏の歴史は、平安時代中期にまで遡る。彼らは、桓武天皇を祖とする桓武平氏の中でも、平将門の叔父・平国香に連なる名門、常陸大掾氏の分流である 3 。常陸大掾氏は、常陸国の国府において在庁官人として大きな力を持ち、長きにわたり同国の支配に深く関与した一族であった。

真壁氏の直接の祖とされるのは、大掾氏の一族である多気直幹(たけ なおもと)の四男、長幹(ながもと)である 3 。伝承によれば、長幹は承安2年(1172年)、常陸国真壁郡に入部し、この地に真壁城を築いて「真壁」を名乗ったとされる 3 。この時から、真壁氏は約430年間にわたりこの地を本拠地として、常陸国に確固たる勢力基盤を築いていくことになる 11 。この由緒ある出自は、単なる家系の誇りであるだけでなく、戦国時代に至るまで、真壁氏が地域社会において特別な地位を占めるための正統性の根拠であり続けた。

国人領主としての成長と所領経営

鎌倉時代に入ると、真壁氏は源頼朝に臣従し、御家人としての地位を得る。そして、本拠地である真壁荘の地頭に任じられた 10 。しかし、その支配は盤石なものではなかった。真壁荘は平家没官領(平家が没収された領地)から幕府直轄の関東御領に組み入れられ、さらにその北半分は鹿島神宮に寄進された。現地の支配を担う預所には幕府の役人である三善康清が任じられるなど、地頭である真壁氏の権限には大きな制約が加えられていたのである 10 。

14世紀の南北朝の動乱期、真壁氏はさらに複雑な状況に置かれる。当初は南朝方として活動したが、後に北朝方に転じ、室町幕府を開いた足利尊氏から真壁郡内の九つの郷の地頭職を安堵された 3 。しかし、一族内には南朝方に留まる者もおり、骨肉の争いを余儀なくされるなど、動乱は真壁氏に大きな犠牲を強いた 10 。

室町時代に入ると、真壁氏は関東を統治する鎌倉公方と、中央の室町幕府との対立に巻き込まれていく。応永23年(1416年)の上杉禅秀の乱では鎌倉公方・足利持氏方として戦ったが、その後、幕府との連携を強めたために持氏の討伐を受けることになる 3 。応永30年(1423年)、当主の真壁秀幹は幕府の支援を受けて持氏に反旗を翻すが、持氏自らが率いる大軍の攻撃を受け、真壁城は陥落。一族は滅亡こそ免れたものの、所領の多くを失うという壊滅的な打撃を受けた 3 。この敗戦後、一族は内紛状態に陥るが、中興の祖と称される真壁朝幹(とももと)らの尽力によって辛うじて再興を果たした 3 。

このように、真壁家幹が歴史の表舞台に登場する以前の真壁氏は、決して平穏な歴史を歩んできたわけではなかった。彼らの歴史は、名門としての誇りを持ちながらも、中央の権力闘争の波に常に翻弄され、時には存亡の危機に瀕しながらも、その都度巧みに立ち回り、あるいは多大な犠牲を払いながら生き抜いてきた、まさに地方国人領主の苦闘の歴史そのものであった。桓武平氏という輝かしい血脈は、彼らに地域での指導者たる正統性を与える一方で、関東全体の複雑な権力闘争から逃れることを許さない「宿命」でもあった。家幹の生涯は、この400年にわたる一族の生存戦略の延長線上に位置づけられるのである。

第二章:家督継承と関東享禄の内乱

父・治幹の時代と家督継承の背景

真壁家幹の父は、真壁治幹(はるもと)という人物である 8 。治幹が当主であった16世紀初頭、関東地方は「永正の乱」と呼ばれる大きな内乱の渦中にあった。これは、古河公方・足利政氏とその嫡男・高基が、公方の地位を巡って親子で争った戦いである。この内乱において、治幹率いる真壁氏は当初、父である政氏を支持していた 3 。

しかし、永正11年(1514年)頃、治幹は長年の同盟者であった小田氏の当主・小田政治を誘い、息子の高基方に寝返るという大きな政治的決断を下す 8 。この方針転換の背景には、当時まだ若年であった家幹の強い意向が働いていた可能性が研究者によって指摘されている。すなわち、旧来の路線を維持しようとする父・治幹に対し、将来を見据えた家幹が新興勢力である高基方への転換を主導し、それが事実上の世代交代、つまり家幹への家督継承に繋がったのではないか、という見方である 3 。もしこの見方が正しければ、家幹は早くから鋭い政治感覚を持ち、一族の将来を左右する重要な局面でリーダーシップを発揮していたことになる。

関東享禄の内乱と足利晴氏の擁立

父から家督を継いだ家幹が直面したのは、永正の乱から続く古河公方家のさらなる内紛、いわゆる「関東享禄の内乱」であった。この内乱は、古河公方・足利高基とその子・晴氏、そして高基の弟で下総小弓城(千葉市)を拠点に「小弓公方」を称した足利義明との間で繰り広げられた。

家幹の政治的キャリアは、この複雑な権力闘争の中で、極めて主体的かつ機敏な動きを見せることから始まる。彼は当初、高基のもう一人の弟である基頼を擁立し、主君である高基や、かつて共に寝返った小田政治と対立するという行動に出た 3 。これは、単に強大な勢力に従うのではなく、自らの手で有利な政治状況を作り出そうとする、国人領主としての強い自立志向の表れであった。しかし、この試みは基頼が小弓公方・義明のもとへ奔ったことで失敗に終わる。

ここで家幹は、驚くべき戦略転換を見せる。一度は対立した小田政治と再び手を結び、今度は高基の嫡男である足利晴氏を新たな古河公方として擁立する側に回ったのである。この動きは功を奏し、晴氏は父・高基に代わって古河公方の地位に就くことに成功した 3 。この一連の動きは、家幹が単なる一地方の武将ではなく、関東全体の政治情勢を的確に読み解き、時には敵とも味方ともなりうる柔軟な外交戦略を展開できる、優れた政治家であったことを示している。彼は、自らの働きかけで主君を擁立する「キングメーカー」の役割を地域レベルで果たし、常陸国における真壁氏の政治的地位を飛躍的に高めたのである。

【表2:真壁家幹(宗幹) 主要人物関係図】

|

人物名 |

関係性 |

概要 |

|

真壁治幹 |

父 |

家幹の父。永正の乱で当初は足利政氏方だったが、後に高基方に転じる 8 。 |

|

真壁家幹(宗幹) |

本人 |

本報告書の主題。関東享禄の内乱で足利晴氏を擁立し、真壁氏の地位を高める 3 。 |

|

真壁久幹 |

子 |

家幹の子。「鬼真壁」「夜叉真壁」の異名を持つ猛将 5 。 |

|

真壁氏幹 |

孫 |

家幹の孫。久幹の子。父同様「鬼真壁」と称され、佐竹氏の家臣として活躍 4 。 |

|

足利晴氏 |

主君 |

古河公方。家幹と小田政治によって擁立される 3 。河越夜戦で北条氏に敗北。 |

|

小田政治 |

同盟者/敵対者 |

常陸の有力国人。家幹と共に晴氏を擁立するが、時には対立関係にもなった 3 。 |

|

北条氏康 |

敵対者 |

相模の戦国大名。河越夜戦で足利晴氏・上杉氏連合軍を破り、関東の覇権を握る 17 。 |

|

佐竹義昭 |

(子の代の)主君 |

常陸の戦国大名。家幹の子・久幹が同盟を結び、後に対北条氏の尖兵となる 3 。 |

|

梶原政景 |

(孫の)義理の兄弟 |

太田資正の子。家幹の孫娘(氏幹の妹)を娶り、氏幹と共に佐竹氏の対北条戦線で活躍 15 。 |

第三章:河越夜戦の衝撃と真壁氏の苦境

後北条氏の台頭と関東の勢力図の変化

真壁家幹が足利晴氏を擁立し、関東の政治舞台で確固たる地位を築いた頃、南からは新たな脅威が迫っていた。伊豆・相模を平定した伊勢宗瑞(北条早雲)に始まる後北条氏である。三代目当主・北条氏康の時代、後北条氏は武蔵国へと勢力を急拡大させ、古河公方家や、その執事である関東管領上杉氏といった関東の伝統的権威と真っ向から対立するようになっていた 17 。

この対立は、天文14年(1545年)、ついに決定的な局面を迎える。古河公方・足利晴氏は、山内上杉家の当主・上杉憲政、扇谷上杉家の当主・上杉朝定と大連合を結成。関東各地の国人領主を動員し、総勢八万ともいわれる大軍で、北条方の重要拠点である河越城(埼玉県川越市)を包囲したのである。

足利晴氏方としての参陣と敗北

この一大決戦において、真壁家幹は自らが擁立した主君、足利晴氏を支えるため、長年の盟友である小田政治と共に連合軍の一翼を担った 1 。これは、家幹のこれまでの政治的キャリアの集大成ともいえる行動であり、古河公方の権威を再確立し、新興勢力である後北条氏の伸長を食い止めるための、関東の旧来勢力にとっての正念場であった。

しかし、戦況は誰もが予想しなかった形で終結する。天文15年(1546年)4月、半年以上にわたる包囲戦で油断していた連合軍に対し、北条氏康はわずか八千の兵を率いて夜陰に乗じた奇襲を敢行した。これが日本三大奇襲の一つに数えられる「河越夜戦」である。この一戦で連合軍は総崩れとなり、扇谷上杉朝定は討死、足利晴氏や上杉憲政は命からがら敗走するという、壊滅的な敗北を喫した 17 。

この歴史的な大敗は、真壁家幹と真壁氏にとっても、まさに青天の霹靂であった。勝利を信じて参陣した主君が大敗し、一族は政治的に極めて困難な状況、史料が「苦境」と記すほどの窮地に立たされたのである 1 。

敗戦後の生き残り戦略

河越夜戦の敗北がもたらした影響は、単なる一合戦の勝敗に留まらなかった。それは、関東における室町時代以来の政治秩序、すなわち古河公方と関東管領が君臨する体制そのものの崩壊を意味していた 17 。家幹がその生涯をかけて支え、擁立してきた古河公方の権威は地に堕ち、代わって後北条氏が関東の覇者としての地位を確立した。

最大の庇護者を失い、勝利者である北条氏の威光が関東全域に及ぶ中で、真壁氏は新たな生き残り戦略を模索せざるを得なくなった。この河越での手痛い敗北は、真壁氏にとって、一つの時代の終わりと、新たな時代の始まりを告げる分水嶺となったのである。この経験は、家幹自身のその後の人生、特に隠居という決断に大きな影響を与えたと考えられる。

さらに重要なのは、この敗北が世代交代を促し、一族の戦略を根本から転換させる契機となった点である。家幹は、古河公方という伝統的権威に依拠する旧体制の代表者であった。その体制が崩壊した以上、新たな時代を生き抜くためには、異なる資質と戦略を持つ指導者が必要となる。家幹が河越夜戦からほどなくして隠居し、武勇に優れた子・久幹に家督を譲ったのは、単なる年齢的な問題だけではなかったであろう。それは、旧体制の失敗の責任を一身に負い、自らが表舞台から去ることで、息子・久幹に新たな同盟関係、すなわち後に常陸国で北条氏に対抗する最大の勢力となる佐竹氏との連携を、何のしがらみもなく構築させるための、深謀遠慮に基づく決断であった可能性が高い。河越での敗北は、家幹個人の政治キャリアの終焉を意味したが、彼の最後の政治的決断は、真壁一族を新たな時代に適応させ、存続へと導くための布石となったのである。

第四章:文化人としての横顔

戦国武将というと、一般的には武勇や謀略に長けた人物像が思い浮かぶが、真壁家幹の実像はそれだけでは捉えきれない。彼は、激動の時代を生き抜くための政治力や軍事力だけでなく、深い教養と文化的素養を兼ね備えた「文化人領主」としての一面を持っていた。

鹿島神宮への篤い崇敬

家幹が、他の大掾氏一族と同様に、常陸国一宮である鹿島神宮を深く崇敬し、その保護に熱心であったことは、同時代の史料からも明らかである 1 。これは、単なる個人的な信仰心に留まるものではなかった。鹿島神宮は、常陸平氏にとって祖先以来の特別な守護神であり、その祭礼に関与することは、自らが由緒ある名族の正統な後継者であることを内外に示す、極めて重要な政治的行為であった。

真壁氏を含む常陸平氏の有力一族は、鹿島神宮の最も重要な祭礼の一つにおいて、七年に一度、輪番で祭祀を執り行う「御神役(ごじんやく)」という大役を担っていた。この役目は、一族の権威と団結を誇示する晴れの舞台であると同時に、多大な経済的負担を伴うものでもあった 21 。この伝統は家幹の時代にも受け継がれており、孫の氏幹が「御神役は前後三年、相勤め候」と記した書状が残されていることから、16世紀に至るまで真壁氏がこの重要な役割を果たし続けていたことがわかる 21 。家幹の鹿島神宮への崇敬は、一族の伝統を守り、領内における自らの権威を神聖なものとして補強するための、巧みな統治術の一環であったと言える。

連歌への造詣と当代一流の文化人との交流

家幹の文化人としての一面を最も象徴するのが、連歌への深い造詣である。連歌は、和歌の上の句と下の句を複数の人間が詠み繋いでいく文芸であり、室町時代から戦国時代にかけて、武士や公家、僧侶の間で大流行した。連歌を嗜むには、和歌や物語といった古典に対する深い教養が不可欠であり、連歌の席は、身分の高い人々が集う洗練された社交場でもあった。

家幹は、この連歌に優れた才能を発揮しただけでなく、当代随一の連歌師として名高い宗牧(そうぼく)と親交を結んでいた 1 。宗牧は、公家や有力大名とも交流を持ち、全国を旅して連歌の指導にあたった、当時の文化界のスーパースターともいえる存在である 22 。家幹がこのような一流の文化人と交流があったという事実は、彼が単なる地方の武将ではなく、中央の文化動向にも通じた教養人であったことを示している。

この文芸への関心は、子の久幹にも受け継がれている。父である家幹(出家後の法名は道俊)と久幹(道無)が、連歌師・猪苗代兼如と交流があったことを示す追善の連歌が伝わっており、真壁家が親子二代にわたって文芸を愛好する家風であったことがうかがえる 15 。

戦国時代という殺伐とした時代において、こうした文化的活動は、単なる慰みや趣味ではなかった。それは、一種の「ソフトパワー」として機能した。宗牧のような著名な連歌師を自らの居城に招くことは、真壁氏の文化的威信を高め、周辺の領主たちとの交流の機会を生み出す。連歌の席は、公式な外交交渉とは異なる、非公式な情報交換や人間関係構築の場となったであろう。特に、河越夜戦という軍事的な大敗を喫した後、家幹がこうした文化的権威を維持し、活用しようとしたことは想像に難くない。武力だけが全てではない時代において、文化と教養は、領主としての地位を固め、外交を有利に進めるための、もう一つの重要な武器だったのである。

第五章:国人領主の統治と晩年

周辺勢力との複雑な関係

真壁家幹の生涯は、周辺の有力な国人領主や戦国大名との絶え間ない関係性の構築と再編の連続であった。常陸国とその周辺は、特定の圧倒的な覇者が存在しない「力の真空地帯」に近く、各勢力は合従連衡を繰り返しながら自らの勢力圏の維持・拡大を図っていた。

特に、隣接する小田氏との関係は、家幹の統治を象徴するものであった。関東享禄の内乱では、小田政治と手を携えて足利晴氏を擁立する盟友であったが 3 、時には公方家の内紛の中で互いに攻撃しあう敵対者ともなった 16 。この関係は子の久幹の代にさらに複雑化する。久幹は当初、小田氏に従属していたが、天文17年(1548年)に離反 3 。最終的には常陸北部の雄・佐竹氏と結び、小田氏を攻撃する急先鋒へと立場を転換させていく 3 。

また、下総国の結城氏とも、時には同盟を結び、共に小田氏と戦うなど、その関係は常に流動的であった 25 。これらの動きからうかがえるのは、真壁氏が一貫して「自家の存続と利益の最大化」を最優先の行動原理としていたことである。彼らは、特定の勢力に盲従するのではなく、常に周辺の力関係を冷静に見極め、ある時は同盟し、ある時は敵対するという、極めて現実的で巧みな外交戦略を展開していた。家幹の時代に培われたこの柔軟な立ち回りは、真壁氏が戦国の乱世を生き抜くための生命線であった 9 。

隠居と「樗蒲軒道俊」としての余生

河越夜戦での敗北から数年後、天文年間の末期から弘治年間(1550年代前半)にかけて、家幹は歴史の表舞台から静かに身を引く 1 。彼は家督を子・久幹に譲り、出家して「道俊(どうしゅん)」と号した。そして、風光明媚な筑波山の麓に「樗蒲軒(ちょほけん)」と名付けた邸宅を構え、余生を送ったと伝えられる 1 。

「樗蒲(ちょほ)」とは、サイコロを用いた博打の一種を指す言葉であり、転じて俗世の喧騒や栄枯盛衰を連想させる。自らの隠居所にこの名を冠した家幹の心境は、いかなるものであっただろうか。古河公方の権力闘争に身を投じ、その浮沈と共に歩んだ自らの半生を、サイコロの目に翻弄されるような儚いものと達観していたのかもしれない。この「樗蒲軒」という号は、彼の文化人としての一面と、戦国武将としての人生の無常観を象徴しているかのようである。

子・久幹への継承 ― 「鬼真壁」の時代への序曲

家幹の隠居は、真壁氏の歴史における大きな転換点であった。家督を継いだ子・久幹は、父が守り抜いた基盤の上に、新たな時代の覇者を目指して猛然と活動を開始する。久幹は、父の代にはまだ限定的な関係であった佐竹氏との同盟を本格化させ、その軍事力を背景に周辺への攻勢を強めていった 3 。

特に小田氏との戦いでは、永禄12年(1569年)の手這坂の戦いで小田氏治の軍に壊滅的な打撃を与え、その本拠地である小田城を攻略 3 。この戦いでは、当時まだ珍しかった鉄砲を効果的に用いるなど、優れた軍略家としての一面も見せている 3 。その戦場での凄まじい活躍ぶりから、久幹は「鬼道無(おにどうむ)」や「夜叉真壁」と恐れられる存在となり、真壁氏の武名を関東一円に轟かせた 5 。

この家幹から久幹への継承は、単なる親から子への代替わりではない。それは、古河公方という旧来の権威に依拠し、政治交渉と文化的権威によって一族の地位を保った父の「守りの時代」から、剥き出しの武力と実利的な同盟によって領土拡大を目指す子の「攻めの時代」への、明確な戦略的転換であった。家幹は、自らが旧時代の人間であることを自覚し、新たな時代に求められる資質を持つ息子に全てを託すという、最後の、そして最も重要な政治的決断を下した。彼の隠居は、一族の存続と発展のために、自らが築いた時代の幕を自らの手で引くという、熟練した政治家としての見事な引き際だったのである。

終章:真壁家幹(宗幹)の歴史的評価

激動期を乗り切った「守成の武将」として

真壁家幹(宗幹)の生涯を振り返るとき、彼の功績は、華々しい軍功や領土拡大といった点に見出されるものではないかもしれない。彼の真価は、室町時代以来の関東の政治秩序が崩壊し、新たな戦国の秩序が形成されるという、歴史上稀に見る激動の過渡期において、一族を滅亡の危機から守り抜き、次代へと確実につないだ「守成の武将」としての手腕にある。

彼は、古河公方家の内紛という複雑怪奇な政治闘争を巧みな外交手腕で乗り切り、自らの望む人物を公方の座に就けることで、一族の政治的地位を最大限に高めた。そして、河越夜戦という軍事的大敗北によってその政治基盤が根底から覆されるという最大の危機に直面した際には、自らが退くという決断をもって、一族に新たな活路を開いた。派手さはないが、その堅実で粘り強い政治力こそ、家幹を評価する上で最も重要な点である。

文化的パトロンとしての側面

また、家幹は武辺一辺倒の戦国武将像とは一線を画す、豊かな文化的素養を持った領主であった。彼が連歌を嗜み、当代一流の連歌師・宗牧と交流を持ち、また祖先伝来の鹿島神宮への崇敬を篤くしたことは、単なる個人的な趣味や信仰に留まらない。それらは、領主としての権威を高め、外交を円滑に進め、さらには自らのアイデンティティを確認するための、高度な統治術であり、生存戦略であった。彼の存在は、戦国時代の国人領主が、武力だけでなく文化や教養をも駆使して乱世を生き抜いていたという、多様な武将像を我々に示してくれる貴重な事例である。

真壁氏四百年の歴史における家幹の位置づけ

平安末期から続く真壁氏四百数十年の歴史の中で、家幹は極めて重要な位置を占める人物と言える。彼は、鎌倉・室町時代以来の古河公方という旧来の権威に依拠した最後の世代であり、実力主義が支配する新たな戦国大名間の抗争時代への「橋渡し役」を担った。

彼が守り抜いた政治的・経済的基盤があったからこそ、子・久幹や孫・氏幹といった「鬼真壁」が、その武勇を存分に発揮する舞台が整えられたのである。もし家幹が関東享禄の内乱で判断を誤っていたら、あるいは河越夜戦の敗北後に適切な手を打てずにいたら、真壁氏の歴史はそこで途絶えていた可能性さえある。その意味で、家幹は決して地味な存在ではなく、一族の命運を繋いだ、歴史の転換期における不可欠なキーパーソンであったと結論付けられる。

彼の生涯は、戦国時代という巨大な変革期において、一人の地方領主が、いかにして巨大勢力の狭間で自立を保ち、政治・軍事・文化のあらゆる力を駆使して一族の存続を図ったかを示す、見事なケーススタディなのである。

引用文献

- 真壁家幹 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E5%A3%81%E5%AE%B6%E5%B9%B9

- 真壁宗幹(まかべむねもと)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%9C%9F%E5%A3%81%E5%AE%97%E5%B9%B9-1793274

- H204 真壁長幹 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/H204.html

- 真壁氏幹-最強の剣豪・剣士/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/73542/

- 国指定史跡 真壁城跡 http://www.kankou-sakuragawa.jp/jgcms/admin27405/data/doc_dummy/1524792574_doc_11_0.pdf

- 真壁氏の歴史 | 桜川市公式ホームページ https://www.city.sakuragawa.lg.jp/temporary/page006693.html

- 真壁氏幹- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%9C%9F%E5%A3%81%E6%B0%8F%E5%B9%B9

- 真壁治幹とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E7%9C%9F%E5%A3%81%E6%B2%BB%E5%B9%B9

- 武家家伝_真壁氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/makabe_k.html

- 真壁氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E5%A3%81%E6%B0%8F

- 真壁郡を430年守った真壁氏とは?権力者の抗争に翻弄されながらも命脈を守り続けた https://articles.mapple.net/bk/6784/

- 真壁城 - 埋もれた古城 表紙 http://umoretakojo.jp/Shiro/Kantou/Ibaraki/Makabe/index.htm

- 国指定史跡 真壁城跡 | 桜川市公式ホームページ https://www.city.sakuragawa.lg.jp/education/bunkazai/page006692.html

- 真壁庄(まかべのしよう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%9C%9F%E5%A3%81%E5%BA%84-3033232

- 真壁久幹 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E5%A3%81%E4%B9%85%E5%B9%B9

- 小田政治 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E6%94%BF%E6%B2%BB

- 河越城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E8%B6%8A%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 北条氏康は何をした人?「河越夜戦のビッグマッチに勝利して関東の覇者になった」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/ujiyasu-hojo

- 真壁氏幹 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E5%A3%81%E6%B0%8F%E5%B9%B9

- 日本三大奇襲・河越夜戦~北条氏康、生涯最大の危機を乗り切る | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/3799

- 1 鹿島神宮の祭礼と常陸平氏 https://www.rekishikan.museum.ibk.ed.jp/06_jiten/rekisi/documents/kasimajinnguunosaireitohitachiheisi.pdf

- 谷宗牧(たに そうぼく)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%B0%B7%E5%AE%97%E7%89%A7-1090432

- 宗牧(そうぼく)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%97%E7%89%A7-18476

- 痛快娯楽時代劇 小田氏治 - 第一話 河越夜戦前夜 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n3835ha/1/

- 連載 結城家物語 -四百年の歴史-(令和4年5月号~) | 結城市公式ホームページ https://www.city.yuki.lg.jp/kosodate-kyouiku/shougaigakushuu/column/page008200.html