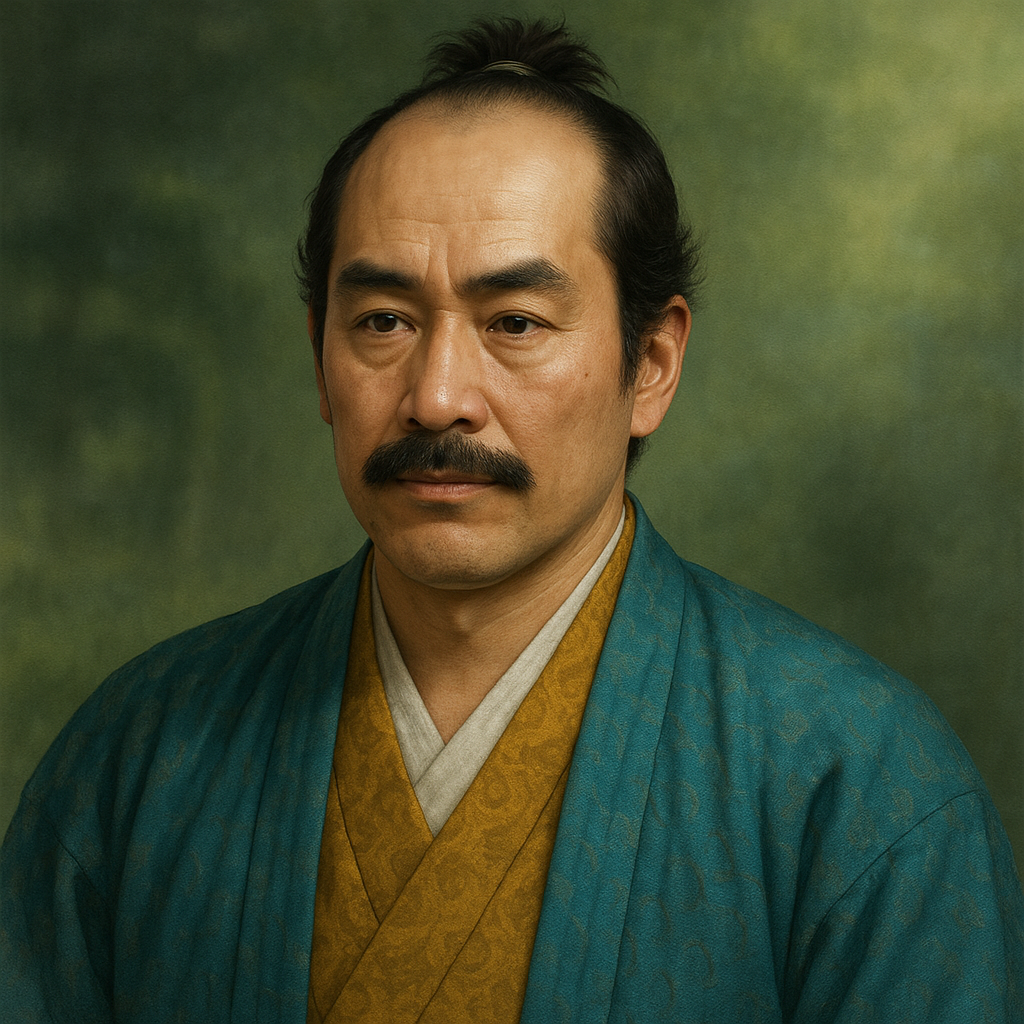

秋月文種

秋月文種は筑前の戦国武将。大内氏に従属後、毛利氏と連携し大友氏に抵抗。古処山城で嫡男と共に自刃し、秋月氏は一時滅亡。子・種実が再興。

戦国期筑前の動乱を駆け抜けた武将 秋月文種の実像

1. はじめに

秋月文種とその時代背景の概説

本報告書で取り上げる秋月文種(あきづき ふみたね、別名:種方 たねかた、文衆 ふみもろ 1 )は、16世紀中頃の筑前国(現在の福岡県の一部)を拠点とした戦国武将である。文種の生きた時代は、日本列島が群雄割拠の様相を呈した戦国時代の真っ只中であり、特に九州北部は、中国地方に強大な勢力を誇った大内氏、豊後国(現在の大分県)を本拠とする大友氏、そして新たに中国地方からその影響力を伸長させようとしていた毛利氏といった大勢力の狭間に位置していた。このような状況下で、秋月文種をはじめとする筑前や豊前の国人領主たちは、自らの家門と領地の存続を賭けて、離合集散を繰り返す複雑な政治情勢の中に身を置かざるを得なかった。秋月文種の生涯は、まさにこの激動の時代を象徴するものであったと言えよう。

文種の活動が活発であった16世紀中頃は、長らく北九州に覇を唱えてきた大内氏の権勢にかげりが見え始め、それに代わって大友氏が北九州における影響力を急速に強めていた時期にあたる。さらに、中国地方では毛利元就がその勢力を確固たるものとし、大内氏の旧領を巡って九州への進出を窺う状況にあった 2 。このような大勢力のパワーバランスが大きく変動する過渡期において、秋月文種のような国人領主は、常に周囲の情勢を注視し、いずれの勢力に与するべきか、あるいは独自の道を模索するべきかという、極めて困難な選択を迫られ続けていたのである。文種が大内氏から大友氏へ、そして毛利氏へと連携の対象を模索した軌跡は、この流動的な状況下で必死に生き残りを図ろうとした戦略的判断の結果と解釈できる。

本報告書の目的と構成

本報告書は、現存する史料やこれまでの研究成果に基づき、秋月文種の生涯、主要な事績、そして彼を取り巻く歴史的背景を、可能な限り詳細かつ多角的に明らかにすることを目的とする。特に、大友氏や毛利氏といった当時の主要勢力との関係性の変遷、そして彼が悲劇的な最期を遂げるに至った経緯について、重点的に考察を行う。

報告書の構成としては、まず秋月文種の出自と、彼が属した秋月氏の概要について触れる。次に、戦国乱世における文種の具体的な動向を、大内氏支配下の時代から、大友氏への一時的な従属、そして毛利氏との連携へと至る過程を追って詳述する。続いて、文種の運命を決定づけることになった古処山城(こしょさんじょう)の攻防と、その壮絶な最期について明らかにする。さらに、限られた史料の中から、文種の人物像や領国統治に関する考察を試みる。そして、文種の死後、その子孫、特に次男・種実(たねざね)によって秋月氏がどのように再興され、その後の歴史を辿ったのかを概観する。最後に、これらの分析を踏まえ、歴史における秋月文種の意義について総括する。

秋月文種 関連略年表

秋月文種の生涯と彼が生きた時代を理解するための一助として、関連する主要な出来事を以下に略年表として示す。

|

西暦(和暦) |

秋月文種の動向 |

国内(特に九州)の主要動向 |

関連史料 |

|

1512年(永正9年) |

秋月文種、秋月種時の嫡男として誕生 |

|

4 |

|

1531年(享禄4年) |

父・種時の死去に伴い家督を相続し、秋月氏第15代当主となる。大内義隆に従属。 |

大内氏、北九州で強大な勢力を保持。 |

4 |

|

1551年(天文20年) |

|

大内義隆、家臣・陶晴賢の謀反により自刃(大寧寺の変)。大内氏の勢力に大きな動揺が生じる。 |

3 |

|

1555年(弘治元年) |

|

毛利元就、厳島の戦いで陶晴賢を破る。 |

2 |

|

1557年(弘治3年) |

毛利元就の調略に応じ、大友義鎮(宗麟)から離反。大友軍の侵攻を受け、古処山城にて嫡男・晴種と共に自刃。これにより秋月氏は一時的に滅亡。 |

大友義鎮(宗麟)、北九州への影響力を強化。毛利元就、防長経略を完了し、大内氏の旧領をほぼ掌握。九州への進出を本格化。 |

1 |

|

1559年(永禄2年) |

(文種の次男・秋月種実、毛利氏の支援を得て古処山城を奪還し、秋月氏を再興) |

大友義鎮、幕府より筑前守護に任じられる。 |

2 |

2. 秋月文種の出自と秋月氏

秋月氏の起源と筑前国における基盤

秋月文種が属した秋月氏は、その本姓を大蔵(おおくら)氏と称する武家である。氏の起源に関する伝承によれば、中国後漢の霊帝の玄孫にあたる高貴王(こうきおう、阿知使主 あちのおみ とも)が日本に帰化したことに始まるとされる 9 。平安時代中期、その末裔とされる大蔵春実(おおくらのはるざね)が、瀬戸内海で大規模な反乱を起こした藤原純友(ふじわらのすみとも)の討伐に功績を挙げ、その恩賞として筑前国御笠郡原田(現在の福岡県筑紫野市原田)の地を与えられ、当初は原田氏を名乗ったと伝えられている 9 。

鎌倉時代に入り、建仁3年(1203年)頃、原田氏の一族である原田種雄(はらだ たねお)が、筑前国夜須郡秋月荘(現在の福岡県朝倉市秋月)を与えられ、地名にちなんで秋月氏を称するようになった。種雄は古処山に城(古処山城)を築き、ここを本拠地とした 9 。以後、秋月氏は約400年にわたり、筑前国朝倉郡を中心とする地域に勢力を保持し続ける国人領主として存続した。秋月氏の歴代当主は、「種」の字を通字(とおりじ、家系代々の名に用いられる特定の漢字)として用いることが特徴である 17 。

秋月氏の出自が渡来系の祖先を持つという伝承は、当時の九州における他の有力な武家、例えば源平の動乱期に活躍した武士団を祖とする氏族や、中央から下向した貴族の末裔を称する氏族とは異なる背景を持つことを示唆している。このような独自の出自意識は、秋月氏が在地勢力としてのアイデンティティを形成し、他の国人領主との関係性の中で自らを位置づける上で、何らかの役割を果たした可能性がある。また、鎌倉時代から戦国時代に至る長期間にわたり、同一地域を拠点として支配を継続したという事実は、秋月氏がその地域社会に深く根を下ろし、強固な支配基盤を築いていたことを物語っている 12 。

秋月文種を中心とした主要関連人物とその関係図

秋月文種の生涯と彼が関わった歴史的事件を理解するためには、彼を取り巻く主要な人物との関係性を把握することが不可欠である。以下に、文種を中心とした血縁者および当時の主要な関連武将との関係を簡潔にまとめる。

|

人物名 |

続柄・関係性 |

所属勢力 |

備考 |

|

秋月種時 |

文種の父(秋月氏14代当主) |

秋月氏 |

4 |

|

秋月文種 |

本報告書の主題(秋月氏15代当主) |

秋月氏 |

別名:種方、文衆 1 |

|

秋月晴種 |

文種の嫡男 |

秋月氏 |

文種と共に古処山城で自刃 4 |

|

秋月種実 |

文種の次男(後の秋月氏16代当主) |

秋月氏 |

幼名:黒帽子。毛利氏の庇護を受け、後に秋月氏を再興 2 |

|

大友義鎮(宗麟) |

豊後国の戦国大名 |

大友氏 |

文種と敵対し、秋月氏を攻撃 1 |

|

戸次鑑連(立花道雪) |

大友氏家臣 |

大友氏 |

大友軍の将として古処山城攻撃に参加 1 |

|

毛利元就 |

安芸国(現在の広島県西部)の戦国大名 |

毛利氏 |

文種と連携し、大友氏に対抗 2 |

|

原田義種 |

筑前国の国人、文種の妻の父または兄弟か? |

原田氏 |

文種の妻は原田義種の妹とされる 4 |

この関係図からも見て取れるように、秋月文種の行動は、父祖から受け継いだ家督の維持、息子たちへの将来の託付という血縁的側面と、大友氏や毛利氏といった外部の強大な勢力との間で繰り広げられる従属、敵対、連携といった複雑な政治的関係性の中で展開された。これらの人間関係と勢力図の理解は、後の章で詳述する文種の具体的な動向や戦略的判断を読み解く上で重要な前提となる。

文種の生年、父、家督相続までの経緯

秋月文種は、永正9年(1512年)、秋月氏の第14代当主であった秋月種時(あきづき たねとき)の嫡男として、筑前国秋月の地で生を受けたとされる 4 。なお、文種の父に関しては、一部の系図資料で「秋月種朝(たねとも)」の子として「種方(たねかた、文種の別名)を15代当主として記載するものも存在するが 13 、本報告書では、生年や家督相続の具体的な経緯がより詳細に記されている史料 4 に基づき、文種の父を「秋月種時」として扱う。

享禄4年(1531年)、父である種時が死去したことに伴い、文種は家督を相続し、秋月氏の第15代当主となった 4 。当時、秋月氏が本拠を置いていた筑前国を含む北九州一帯は、周防国(現在の山口県東部)を拠点とし、中国地方から九州北部にまで強大な影響力を有していた大内義隆(おおうち よしたか)の勢力下にあり、秋月氏もまた、大内氏に従属する国人領主の一つであった 4 。文種は、中務大輔(なかつかさのたいふ)や長門守(ながとのかみ)といった官位を称したと伝えられている 4 。また、前述の通り、「種方」や「文衆」といった別名も持っていた 1 。

文種が家督を相続した1530年代初頭は、大内氏の勢力が依然として強固であり、その支配体制が北九州の隅々にまで及んでいた時期であった。このような状況下において、筑前の一国人に過ぎない秋月氏が、地域全体の覇権を握る大内氏に従属するのは、勢力バランスから見てごく自然な選択であったと言える。しかし、この主従関係は、後の時代における大内氏内部の動揺、すなわち天文20年(1551年)に起こる陶晴賢(すえ はるかた)の謀反による大内義隆の横死(大寧寺の変)や、それに続く毛利氏の急速な台頭といった歴史の大きな転換点において、秋月文種の立場を極めて複雑かつ困難なものとしていく伏線となるのであった。主家の弱体化は、従属する国人領主にとって、自立の好機となる可能性を秘める一方で、新たな庇護者を求める必要性や、より厳しい勢力争いに巻き込まれる危険性をもたらすものであった。

3. 戦国乱世における秋月文種の動向

大内氏支配下での活動

秋月文種が家督を相続して以降、しばらくの間は、北九州に強大な勢力を有していた大内義隆の支配下で活動を展開した。この時期の文種の具体的な活動内容を詳細に伝える史料は乏しいものの、一説には、大内氏とその競合相手であった豊後の大友氏との間で和睦交渉が行われた際に、文種がその仲介役を務めたことがあり、その有能さを大内氏中枢から評価されていた可能性が示唆されている 21 。この逸話の信憑性については更なる検証を要するものの、もし事実であれば、秋月氏が単に武力に頼るだけでなく、一定の政治的・外交的な手腕も持ち合わせていたことをうかがわせる。

当時の国人領主にとって、主家である大勢力の内部で一定の評価を得ることは、自らの家門の安泰と勢力維持に不可欠であった。文種が外交交渉のような重要な任務に関与していたとすれば、それは秋月氏が大内氏の家臣団の中で一定の信頼を得ていた証左となり得る。しかしながら、この情報は主に二次的な情報源に見られるものであり、確実な一次史料による裏付けが待たれるところである。

大友氏への従属と北九州の情勢変化

天文20年(1551年)、大内氏の当主であった大内義隆が、重臣の陶晴賢による謀反(大寧寺の変)によって非業の死を遂げるという衝撃的な事件が発生した 3 。この内乱は、長らく西国に君臨してきた大内氏の勢力に深刻な打撃を与え、特に九州における影響力は急速に低下することとなった。

この大内氏の混乱と弱体化を好機と捉えたのが、豊後国を本拠地とし、かねてより北九州への進出を窺っていた大友義鎮(おおとも よししげ、後の宗麟 そうりん)であった。義鎮は、父・義鑑(よしあき)の代からの積極的な領土拡大政策を継承し、大内氏の権威が揺らいだ北九州に対して、その勢力拡大を本格化させた。このような状況の変化の中で、秋月文種もまた、これまで主家として仰いできた大内氏の急速な衰退を目の当たりにし、自家の存続のためには新たな対応を迫られることとなった。結果として、文種は一時的にではあるが、北九州で急速に台頭してきた大友氏に従属する道を選んだと考えられている 9 。

大内氏という巨大な後ろ盾を失った文種にとって、強大な軍事力を背景に北九州への影響力を強める大友氏への従属は、いわば生き残りのための現実的な選択肢であったと言えよう。しかし、これは秋月氏にとって必ずしも安定した状況をもたらすものではなく、あくまでその時々の力関係に基づいた一時的な服従であった可能性が高い。国人領主の常として、心からの忠誠というよりは、自家の保全を最優先に考えた上での戦略的な判断であったと推察される。この大友氏との関係が、後の文種の運命を大きく左右することになるのである。

毛利氏の台頭と文種の戦略的判断

大内氏内部の混乱が続く中、中国地方においては新たな覇者が誕生しつつあった。安芸国(現在の広島県西部)の国人領主であった毛利元就(もうり もとなり)は、天文24年(弘治元年、1555年)の厳島の戦いにおいて、大内氏の実権を握っていた陶晴賢を破り、その勢力を飛躍的に伸長させた。さらに元就は、弘治3年(1557年)には陶晴賢に擁立されていた大内義長(おおうち よしなが、大友宗麟の異母弟)を長門国(現在の山口県西部)で自刃に追い込み、いわゆる防長経略(周防・長門両国の平定)を完了させた。これにより、毛利元就は大内氏の旧領の大部分をその手中に収め、その強大な勢力は九州にも及ぶことになったのである 2 。

この中国地方における劇的な勢力図の変化は、北九州の国人領主たちにも大きな影響を与えた。大友氏の支配力が強まる一方で、新たに毛利氏という強大な勢力が九州に触手を伸ばしてきたのである。このような新たな状況に対し、秋月文種は重大な戦略的判断を下す。すなわち、毛利元就からの調略に応じ、それまで従属していた大友氏から離反し、毛利氏と連携して対抗する道を選んだのである 1 。

史料によれば、秋月文種は毛利氏と大友氏の間で交わされたとされる密約(毛利氏が周防・長門を、大友氏が豊前・筑前をそれぞれ支配するという内容)を背景として、毛利氏の防長経略と連動する形で軍事行動を起こした形跡が見られる。具体的には、豊前国仲津郡(現在の福岡県行橋市周辺)に進出し、大内義長方であった馬ヶ岳城(まがたけじょう)を攻撃し、その城主を降伏させたと記録されている 22 。これは、文種が単に毛利氏の誘いに乗ったという受動的な立場ではなく、自ら積極的に毛利氏の九州戦略に呼応し、大友氏に対抗しようとしていたことを示唆している。

文種の大友氏からの離反と毛利氏との連携という決断は、極めて危険性の高い賭けであったと言わざるを得ない。当時、大友氏は依然として九州において強大な勢力を保持しており、その報復攻撃は必至であった。にもかかわらず文種がこの道を選んだ背景には、毛利氏の急速な台頭に将来性を見出したこと、あるいは強圧的とも言える大友氏の支配強化に対する反発心があったことなどが考えられる。いずれにせよ、この戦略的判断が、結果的に秋月氏の存亡を揺るがす事態、すなわち一時的な滅亡を招く直接的な原因となるのである。

大友氏からの離反と毛利氏との連携の実態

秋月文種は、中国地方で急速に勢力を拡大した毛利氏と連携することで、強大化する大友氏の支配から脱却し、秋月氏の自立と勢力回復を目指したと考えられる。その具体的な動きとして、弘治3年(1557年)6月の日付を持つ書状の存在が確認されている。この書状は、秋月文種と、同じく筑前国の有力国人であった筑紫惟門(つくし これかど)との連署で、肥後国(現在の熊本県)の相良氏に宛てられたものである 23 。この書状の内容自体は不明な点が多いものの、大友氏への対抗を念頭に置いた、周辺の国人領主との連携工作の一環であった可能性が指摘されている。

また、他の史料においても、毛利氏に内応した筑前国の国人領主として、秋月文種、筑紫惟門、そして原田隆種(はらだ たかたね)らの名が挙げられている 24 。これらの国人領主たちは、それぞれが筑前国内に一定の勢力基盤を持ち、大友氏の支配強化に対して何らかの不満や警戒心を抱いていたものと推察される。

『犀川町誌』に引用されている記述によれば、秋月文種が挙兵に至った直接的なきっかけの一つとして、前年に大友氏によって行われた検地(検使の入部)に対する反発があった可能性が示唆されている。そして、その背後には「秋月を支援する毛利元就の影」があったと指摘されている 6 。これは、大友氏による領国支配の強化策が、在地国人の既得権益を脅かし、彼らの反発を招いたことを示している。そして、そのような不満を抱える国人領主たちに対し、毛利氏が巧みに調略を仕掛け、反大友連合の形成を促したという構図が浮かび上がってくる。

これらのことから、秋月文種の行動は単独のものではなく、毛利氏の広範な対大友戦略の一翼を担うものであり、同時に筑前国内の他の反大友勢力とも連携した組織的な動きであったことがうかがえる。文種は、大友氏の支配下からの脱却という共通の目的のもとに、毛利氏という外部勢力と結びつき、周辺の国人領主たちと共同戦線を張ろうとしたのである。しかし、この試みは、強大な大友氏の力を前に、極めて困難な戦いを強いられることを意味していた。

4. 古処山城の攻防と文種の最期

大友宗麟による秋月領侵攻と古処山城での籠城戦

秋月文種が大友氏から離反し、毛利氏と結んだという報は、豊後の大友義鎮(宗麟)を激怒させた。宗麟は、自らの九州における覇権確立にとって看過できない反逆行為とみなし、迅速かつ大規模な軍事行動をもってこれに応じた。弘治3年(1557年)7月、大友軍の主力を率いる戸次鑑連(べっき あきつら、後の立花道雪 りゅうさい)、臼杵鑑速(うすき あきはや)、志賀親度(しが ちかのり)といった歴戦の勇将たちを大将とする、総勢2万とも称される大軍が秋月領へと侵攻を開始した 1 。

この大友軍の侵攻に先立つ同年6月5日付の「大友家加判衆連署書状」と題された古文書が存在する 25 。この書状は、大友氏の奉行衆が、秋月文種を討伐するにあたり、同じく筑前国の有力国人である宗像氏貞(むなかた うじさだ)の協力(馳走)を賞賛し、間もなく秋月氏の居館(おそらくは麓の杉本城)を攻撃する計画であることを伝えている。この史料は、大友方が秋月氏攻撃に向けて周到な準備を進め、周辺の国人領主の協力体制も構築しつつあったことを示す具体的な証左であり、秋月文種がいかに追い詰められた状況にあったかを物語っている。

圧倒的な兵力で迫る大友軍に対し、秋月文種は平時の居館であった秋月氏宅所(杉本城)を放棄し、嫡男の秋月晴種(はるたね)が守る本城・古処山城に籠城して、徹底抗戦の構えを見せた 4 。古処山城は、標高859.5メートル 16 の険しい山容を巧みに利用して築かれた堅固な山城であり、容易な攻略は望めない天然の要害であった 16 。

大友軍の2万という兵力は、当時の筑前の一国人に過ぎない秋月氏が動員し得る兵力をはるかに凌駕しており、戦いの帰趨は当初からある程度予測できた可能性が高い。それでもなお文種が籠城戦という困難な道を選んだ背景には、秋月武士としての意地と誇り、そして万に一つの可能性として、連携していた毛利氏からの援軍に対するわずかな期待があったのかもしれない。あるいは、険峻な古処山城の防御力に賭け、大友軍に一矢報いんとする覚悟であったとも考えられる。

弘治3年(1557年)の落城と文種父子の自刃

大友宗麟が派遣した2万の大軍による猛攻の前に、天然の要害とされた古処山城も、ついに持ちこたえることができなかった。弘治3年(1557年)7月、数に勝る大友軍の前に城は陥落し、秋月文種とその一族の運命は決した。

文種が自刃した正確な日付については、史料によって若干の異同が見られる。7月7日とする説 1 と、7月12日とする説 4 があり、現時点では断定が難しい。しかしながら、 6 の記録では「七月七日の総攻撃で古処山城は落城、中務文種は自害した」と具体的な戦闘の経緯と共に記されており、また 6 も同様に「七月七日の総攻撃で古処山城は落城、中務文種は自害した」と述べている。これらの記述は、7月7日が落城の日であった可能性を強く示唆している。

城の運命が尽きたことを悟った秋月文種は、嫡男である秋月晴種(当時19歳)と共に、城中において自刃して果てた 1 。 6 によれば、大友方の田原親宏(たわら ちかひろ)が率いる豊後勢が、筑前国嘉麻郡(かまぐん)の千手(せんじゅ)、馬見(うまみ、現在の嘉穂町)方面を攻略した後、さらに秋月文種が立て籠もる古処山城を嘉麻郡側から攻撃し、7月7日の総攻撃によって落城させ、文種を自刃に追い込んだとされている。

親子揃っての自刃という壮絶な最期は、戦国武将としての潔さを示す行為であると同時に、秋月氏の当主家系が断絶の危機に瀕したことを意味するものであった。落城の日付に多少の揺れはあるものの、弘治3年7月に秋月文種が大友軍との戦いに敗れて古処山城で命を落としたという事実は、複数の史料で一致しており、歴史的な事実として確度が高いと言える。

秋月氏の一時的滅亡と、その後の地域勢力図への影響

秋月文種とその嫡男・晴種の自刃により、鎌倉時代以来、筑前の地で勢力を保ってきた秋月氏は、当主とその世継ぎを同時に失うという壊滅的な打撃を受け、一時的に滅亡状態に陥った。その所領のほとんどは大友氏によって接収され、わずかに残った所領も、家臣の深江(ふかえ)氏らが辛うじて死守する状況であったと伝えられている 4 。

しかし、秋月氏の血脈が完全に途絶えたわけではなかった。文種の次男であり、当時まだ10歳前後であった黒帽子(くろぼうし、後の秋月種実)は、弟たちと共に忠実な家臣たちに守られ、落城寸前の古処山城を脱出することに成功した。そして、父・文種が連携を図っていた毛利氏を頼り、周防国山口(現在の山口県山口市)へと落ち延びたのである 2 。

この秋月氏の敗北と本拠地の喪失は、大友氏にとっては筑前国における影響力を一層強固なものとし、北九州支配戦略における大きな前進を意味した 3 。秋月氏という有力な反抗勢力を排除したことで、大友氏は筑前東部における支配体制の安定化を図ることが可能となった。

一方で、幼い秋月種実が毛利氏のもとに身を寄せたという事実は、将来の秋月氏再興の可能性を残すことになった。毛利氏の立場から見れば、大友氏との対立が深まる中で、秋月氏の遺児を庇護することは、将来的に彼を反大友勢力として利用し、九州における自らの影響力拡大のための重要な布石となり得た。したがって、秋月文種の敗北は、短期的には大友氏の勝利であったと言えるが、長期的には新たな対立の火種を残し、九州北部の勢力図に複雑な影響を与え続ける結果となったのである。文種の死は、単なる一国人の敗北に留まらず、その後の九州戦国史の展開において、重要な転換点の一つとして位置づけられる。

5. 秋月文種の人物像と統治に関する考察

史料から垣間見える人物像(直接的史料の少なさを踏まえつつ)

秋月文種本人の性格や思想、あるいは具体的な言動を直接的に伝える一次史料は、残念ながら極めて乏しいのが現状である 12 。 12 の記述には「しかし彼の領国行政についての記録は何も遺されていません」と明確に記されており、人物像を具体的に描き出す上での大きな制約となっている。

そのような中で、いくつかの間接的な情報や行動から、その人物像の一端を推し量ることは可能である。例えば、 21 で紹介されている、大内氏と大友氏との和睦交渉において仲介役を務め、その有能さを買われたという逸話は、もし事実であれば、文種が単なる武辺者ではなく、外交的な才覚も持ち合わせていた可能性を示唆する。ただし、この逸話は二次的な情報源に基づくものであり、その信憑性については慎重な検討が必要である。また、前述の弘治3年(1557年)に筑紫惟門と連署で相良氏に宛てた書状の存在 23 は、彼が外交活動を実際に行っていたことを示す間接的な証拠となり得る。

より確実なのは、彼の具体的な行動から推測される人物像である。大友氏という強大な勢力からの離反を決断し、中国地方の新興勢力である毛利氏と連携を結んだという戦略的な判断。そして、圧倒的な兵力差にもかかわらず、本拠地である古処山城に籠城し、最後まで徹底抗戦を試み、ついには嫡男と共に自刃を遂げたという最期。これらの行動からは、困難な状況下においても大胆な決断を下すことのできる意志の強さ、そして一族の誇りと武将としての名誉を重んじる人物であったことがうかがえる。

直接的な史料が少ない中で人物像を推測するには、彼が置かれた状況と、その中で彼が取った行動、そしてその結果から総合的に判断するほかない。大勢力の狭間で自家の存続を図るための外交努力( 21 の逸話や 23 の書状がその一端を示すとすれば)、そして最終的に選んだ抵抗と自刃という道は、単なる無謀さとして片付けられるべきではなく、当時の武士としての価値観や、秋月氏当主としての重い責任感の表れとして解釈することも可能であろう。

領国経営に関する記録の現状と推察

秋月文種の具体的な領国経営、すなわち彼がどのように所領を治め、民政を行い、経済基盤を維持・発展させようとしたのかについての記録は、前述の通りほとんど現存していない 12 。これは、戦国時代の地方領主に関する史料が散逸しやすいという一般的な傾向に加え、秋月氏が文種の代で一時的に滅亡し、本拠地を失ったという事情も影響している可能性がある。

秋月氏全体の領国経営に目を向けると、渡来系の技術集団(例えば製鉄や機織りなどの技術を持つ人々)を領内に積極的に取り込み、その技術力を活用することで勢力を増していったのではないか、という興味深い指摘がある 30 。これが事実であれば、秋月氏は先進技術の導入によって経済的・軍事的な基盤を強化していたと考えられる。しかし、この指摘が具体的に文種の時代にどの程度当てはまるのか、また、文種自身がそのような政策を推進したのかどうかについては、現時点では明らかではない。

文種の息子であり、後に秋月氏を再興してその最盛期を築いた秋月種実の時代になると、いくつかの統治に関する記録が見られる。例えば、キリスト教の布教を許可し、キリシタンを保護したこと 12 、肥前の龍造寺氏と薩摩の島津氏との間で対立が生じた際に和議の仲介を務めたこと 12 、領内の検地を実施して年貢の徴収システムを整備したこと 19 、家臣団の再編や法度の整備を行ったこと 31 などである。これらの政策は、文種の死後に実施されたものであり、直接的に文種の統治と結びつけることはできない。しかし、秋月氏が代々行ってきた統治のあり方や、領国経営に関する基本的な考え方の一端を示唆している可能性はある。

文種個人の領国経営に関する直接的な史料が存在しない以上、具体的な政策やその成果について論じることは極めて困難である。しかしながら、秋月氏が鎌倉時代から戦国時代に至るまで、約400年という長期間にわたり筑前の地で一定の勢力を維持し続けてきたという事実を考慮すれば、その背景には何らかの安定した領国経営の基盤が存在したと推測するのが自然であろう。文種の時代においても、そうした伝統的な基盤を維持し、あるいは強化するための努力がなされていたと考えることはできるが、それはあくまで状況証拠からの推論に留まる。

歴史的評価について

秋月文種という武将に関する直接的な歴史的評価を記した史料は、管見の限りでは極めて少ない。彼の評価は、主に秋月氏が彼一代で一時的に滅亡に至ったという結果と、その後の息子・秋月種実による劇的な再興という文脈の中で、間接的に語られることが多い。

文種が、強大な大友氏に対して反旗を鮮明にし、中国地方から勢力を伸ばしてきた毛利氏と結んだという戦略的判断は、結果として秋月氏の滅亡を招いたため、成功したとは言い難い。しかし、この選択は、当時の複雑極まる九州北部の国際情勢の中で、一国人領主が自家の存続と勢力拡大を目指して行った苦渋の決断であり、その行動自体は当時の多くの国人領主が直面したであろう困難と選択のありようを示す一例として捉えることができる。

文種の歴史的評価は、彼の行動が招いた直接的な結果、すなわち敗北と死という側面から見れば厳しいものとならざるを得ない。しかし、彼の抵抗と死が、結果として息子である種実の不屈の精神を育み、後の秋月氏再興の強力な原動力の一つとなったという側面も無視できない。その意味では、文種の存在と彼の悲劇的な最期は、秋月氏の歴史において重要な転換点であったと言えるだろう。彼の生涯は、戦国という時代の厳しさ、そして大勢力の狭間で翻弄される中小国人の苦悩を象徴しているとも言える。

6. 秋月文種の子孫と秋月氏の再興

次男・秋月種実の毛利氏庇護下での雌伏

弘治3年(1557年)、父・秋月文種と兄・晴種が古処山城で自刃し、秋月氏が一時的な滅亡の淵に立たされた際、文種の次男であった黒帽子(くろぼうし)、後の秋月種実(あきづき たねざね、天文14年(1545年)生まれ 17 )は、まだ13歳という若年であった。種実は、弟たち(後の高橋種冬 たかはし たねふゆ、長野種信 ながの たねのぶ ら)と共に、忠義心の篤い家臣たちに守られながら、落城寸前の古処山城を辛くも脱出した。そして、父・文種が生前に連携を図っていた中国地方の雄、毛利元就を頼り、周防国山口(現在の山口県山口市)へと落ち延びたのである 2 。

毛利氏の庇護下に入った種実は、そこで成長の時期を過ごすこととなる。父と兄を殺され、故郷を追われたという過酷な経験は、若き種実の心に、父祖の仇である大友氏への深い復讐心と、秋月家再興への強い執念を刻み込んだ。彼は毛利氏のもとで雌伏し、武略を磨きながら、いつか必ずや秋月の名を再び筑前の地に轟かせる日を夢見て、虎視眈々と機会を窺っていたのである 21 。

毛利氏が幼い種実を庇護した背景には、単なる同情や憐憫の情だけではなく、極めて戦略的な計算があったと考えられる。当時、毛利氏は大友氏と九州における覇権を巡って激しく対立しており、将来的に秋月種実を反大友勢力の旗頭として利用し、筑前国における大友氏の勢力を切り崩すための重要な駒として活用しようという深謀遠慮があったと推察される。種実にとって、この亡命期間は精神的にも物質的にも苦難の連続であったに違いないが、同時に、毛利氏という当代屈指の戦略家のもとで、戦国の世を生き抜くための政治的・軍事的見識を深める貴重な機会ともなったであろう。

種実による秋月氏再興と勢力拡大

雌伏の時を経て、秋月種実が再起の機会を得たのは、父・文種の死からわずか2年後の永禄2年(1559年)のことであった。秋月氏の旧臣であった深江美濃守(ふかえ みののかみ)らが、毛利氏からの支援を取り付け、筑前で蜂起した。彼らは種実を新たな当主として古処山城に迎え入れ、城を占拠していた大友軍を破り、秋月氏の旧領の大部分を回復することに成功したのである 2 。

その後、永禄10年(1567年)、大友氏の重臣であり筑前宝満城(ほうまんじょう)主であった高橋鑑種(たかはし あきたね)が、主君である大友宗麟に対して反旗を翻すという事件が起こった。この好機を逃さず、秋月種実も高橋鑑種に呼応して挙兵した 2 。この反乱に対し、大友宗麟は再び大軍を派遣して秋月討伐を試みたが、種実は現在の朝倉市柿原付近で行われた休松の戦い(やすみまつのかっせん)において、得意の夜襲を敢行し、油断していた大友軍本陣を急襲してこれを大破するという輝かしい戦果を挙げた 2 。この勝利は、若き種実の武名を九州に轟かせるとともに、秋月氏の本格的な勢力拡大の大きな足がかりとなった。

休松の戦い以降、秋月種実は、当時九州で勢力を二分しつつあった肥前の龍造寺隆信(りゅうぞうじ たかのぶ)や薩摩の島津義久(しまづ よしひさ)といった有力大名とも巧みに連携しつつ、宿敵である大友氏の領土を切り崩していった。その結果、秋月氏は筑前国を中心に、筑後国(現在の福岡県南部)や豊前国の一部にまで勢力を拡大し、最盛期には36万石にも及ぶ広大な領地を有する戦国大名へと成長を遂げたのである 9 。これは、父・文種の代には想像もできなかったほどの飛躍であり、秋月氏の歴史における黄金時代を現出したと言える。

秋月種実による秋月氏の再興と目覚ましい勢力拡大は、彼自身の卓越した軍事的才能と不屈の精神力に加え、毛利氏からの継続的な支援、そして高橋鑑種の反乱といった外部の好条件が複合的に作用した結果であった。特に、父・文種が毛利氏と結んだことが、結果的に種実の代における毛利氏の支援を引き出すことに繋がり、その再興を可能にしたという側面は重要である。文種の悲劇的な敗北からわずか10数年の間に、その息子がこれほどの勢力回復を成し遂げたことは、戦国時代のダイナミズムを象徴する出来事として特筆に値する。

その後の秋月氏の変遷(概略)

秋月種実の活躍によって、かつての勢力をはるかに凌駕するまでに成長した秋月氏であったが、その栄華も長くは続かなかった。天正15年(1587年)、天下統一を目指す豊臣秀吉が、九州の平定に乗り出したのである(九州平定)。この時、秋月種実は九州南部の雄である島津氏に与して豊臣軍に抵抗する道を選んだが、圧倒的な物量と兵力を誇る豊臣の大軍の前には衆寡敵せず、敗北を喫した。種実は、嫡男・種長(たねなが)と共に秀吉に降伏し、家宝として名高い茶入「楢柴肩衝(ならしばかたつき)」を献上することで、かろうじて家名の存続を許された。しかし、本拠地であった筑前秋月の所領は没収され、日向国高鍋(現在の宮崎県高鍋町)へ3万石で移封されることとなった 8 。

父・文種の死から始まった秋月氏の激動の運命は、種実の代で一度は九州北部に大勢力を築き上げるまでに至ったものの、豊臣秀吉という中央集権化を進める巨大な権力の前に、再び本拠地を失うという結果に終わった。しかし、完全に滅亡することなく、近世大名として家名を保ち続けることができたのは、種実の巧みな外交手腕と、時代の大きな変化に対応していく現実的な判断力によるものであったと言えるだろう。

その後、秋月氏は高鍋藩主として江戸時代を通じて存続し、明治維新を迎えた後には、華族令によって子爵に列せられた 9 。文種の時代の苦難と、それを乗り越えようとした種実の努力が、形を変えながらも秋月氏の存続に繋がったと考えることもできるかもしれない。

7. おわりに:歴史における秋月文種の意義

秋月文種の生涯が持つ歴史的意味合い

秋月文種の生涯は、戦国時代の九州北部という、大国の思惑が複雑に絡み合う辺境の地にあって、自らの家名と領地の存続のために苦闘した一国人領主の典型的な姿と、その過酷な運命を色濃く体現している。中国地方から勢力を伸ばす大内氏、そして毛利氏、九州内部で覇権を争う大友氏といった巨大な勢力の狭間で翻弄されながらも、文種は外交と武力を駆使して自立を模索し、勢力拡大を目指した。しかし、その試みは最終的に強大な力の前に屈し、悲劇的な最期を迎えることとなった。

彼の選択、特に大友氏からの離反と毛利氏との連携という決断は、当時の地域情勢における重要な転換点の一つであり、その後の九州北部の勢力図に少なからぬ影響を与えたと言える。文種の行動は、彼個人の成功譚としてではなく、戦国という激動の時代に生きた一人の武将が、いかにして自らの家と領地を守ろうとし、そして時代の大きな波に飲み込まれていったかを示す、一つの貴重なケーススタディとして歴史の中に位置づけられる。彼の直面したジレンマや下した決断は、同時代に生きた他の多くの国人領主たちが共有していたであろう苦悩と選択のありようを反映しているのである。

後世への影響と評価(史料的制約を考慮しつつ)

秋月文種自身に関する直接的な史料や、彼個人に対する同時代および後世からの具体的な評価は、前述の通り極めて限られている。しかし、彼の死が、その遺志を継いだ息子・秋月種実のその後の行動に極めて大きな影響を与え、結果として秋月氏の再興と一時的ながらも目覚ましい隆盛に繋がったことは否定できない事実である。その意味において、秋月文種の存在は、秋月氏の長い歴史の中で、一つの重要な画期をなすものと言えるだろう。

彼の敗北と死は、戦国時代の武将の栄枯盛衰の激しさ、そして大勢力間の熾烈な争いに巻き込まれる中小国人の悲哀を、まざまざと物語るものとして、後世に記憶されるべきである。文種が命を賭して守ろうとした古処山城とその周辺地域には、今もなお秋月氏に関連する数々の史跡が残り 8 、文種父子が籠城し、壮絶な自刃を遂げたとされるその場所は、数百年の時を超えて、戦国という時代の記憶を現代に伝えている。史料には「弘治三年(1557)七月十二日、秋月文種、古処山城に自刃する」 27 、「筑前古処山城で討死した秋月文種の次男」 33 といった記述が見られ、彼の最期の地としての古処山城の重要性がうかがえる。

秋月文種の評価は、彼自身の直接的な功績よりも、むしろ彼の死が引き金となって起こった一連の出来事、すなわち息子・種実の不屈の奮起と、それによってもたらされた秋月氏の運命の劇的な転換を通じてなされることが多い。史料的な制約から、彼の詳細な人物像や具体的な統治の実態を明らかにすることは困難であるが、彼の存在なくして、その後の秋月氏の歴史、特に種実による再興と活躍を語ることはできない。秋月文種の物語は、歴史が必ずしも成功者や勝者によってのみ紡がれるのではなく、敗者の視点や、時代の波に抗しきれなかった人々の生き様からも、多くの教訓と深い洞察が得られることを示唆している。

引用文献

- 秋月種方(あきづき たねかた)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E7%A8%AE%E6%96%B9-1049100

- 秋月種実とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E7%A8%AE%E5%AE%9F

- 大友義鎮 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E7%BE%A9%E9%8E%AE

- 秋月文種 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E6%96%87%E7%A8%AE

- 秋月晴種とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E6%99%B4%E7%A8%AE

- 【秋月文種の自害】 - ADEAC https://adeac.jp/yukuhashi-city/text-list/d100010/ht2031602060

- 大友氏 義鑑(-1550)義鎮(宗麟)(1550-1578)義統(1578-) - samRai web! https://samraiweb.ciao.jp/war_jp16c/list/ootomo.htm

- 伝統的建造物群保存地区 @ samRai Web! http://samraiweb.ciao.jp/tradjapan/w17.htm

- 秋月氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E6%B0%8F

- 秋月氏(あきづきうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E6%B0%8F-24575

- 高鍋城 https://www.town.takanabe.lg.jp/material/files/group/17/2_takanabejo.pdf

- ふるさと人物誌25 戦国時代を翔けた 「秋月 種実」(あきづき たね ... https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1297062967917/index.html

- 秋月の歴史 http://www.snk.or.jp/cda/tanbou/amagi/amagihp/akituki/4nenpyou/nenpyou/4nenpyou.htm

- 戦国大名 秋月氏の時代 - 朝倉市 https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1370502701571/files/akizuki_sengoku02.pdf

- 秋月 - 朝倉市.LOVE https://asakura.love/akizuki/

- 古処山城の見所と写真・全国の城好き達による評価(福岡県朝倉市 ... https://kojodan.jp/castle/446/

- 秋月種実(あきづきたねざね)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E7%A8%AE%E5%AE%9F-24576

- 秋月種実 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E7%A8%AE%E5%AE%9F

- 秋月種実(あきづき たねざね) 拙者の履歴書 Vol.128~乱世を ... https://note.com/digitaljokers/n/nd2ed7bea754e

- 秋月氏 - 姓氏家系メモ https://dynasty.miraheze.org/wiki/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E6%B0%8F

- 秋月種実 『大友なんて大っ嫌い!』復讐に燃えた武将、いったいどこで間違った? - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=wDzNaeaVPkE

- 晴英の同意を取り付け、杉重矩・内藤興盛・毛利元就の支持を得て、 義隆義尊父子を滅ぼした。 http://miyako-museum.jp/digest/pdf/toyotsu/4-4-1-1.pdf

- 菊池一族解艘新章 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/43/43624/106148_1_%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E4%B8%80%E6%97%8F%E8%A7%A3%E8%BB%86%E6%96%B0%E7%AB%A0.pdf

- 毛利氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E6%B0%8F

- 宗像関連古文書・史料|世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブ https://www.munakata-archives.asia/frmSearchArchiveDetail.aspx?langid=&id=1148

- 古処山城 - 城びと https://shirobito.jp/castle/2653

- 古代中世編年史料 http://www.tt.rim.or.jp/~kuwano/senju/page002.html

- 九州・筑前国に勢力を誇った秋月氏の本城・古処山城【福岡県朝倉 ... https://www.rekishijin.com/27386

- 戦国時代を翔けた反骨武将 秋月種実 | マンガ 九州の偉人・文化ものがたり - 梓書院 https://kyusyu-manga.azusashoin.com/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%82%92%E7%BF%94%E3%81%91%E3%81%9F%E5%8F%8D%E9%AA%A8%E6%AD%A6%E5%B0%86%E3%80%80%E7%A7%8B%E6%9C%88%E7%A8%AE%E5%AE%9F/

- 秋月家から見た九州の歴史 - シニアネット久留米 http://snk.or.jp/cda/akiduki.pdf

- 秋月種長(あきづき たねなが) 拙者の履歴書 Vol.129~乱世を渡る知略の舵~|デジタル城下町 https://note.com/digitaljokers/n/nd9b9e726c336

- 【観光マップ】秋月城下町 | 朝倉市 https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1301026266585/index.html

- 日向の国中世の館<日向の武将> - CMP-LAB http://www.cmp-lab.or.jp/~mario/bushoh.html