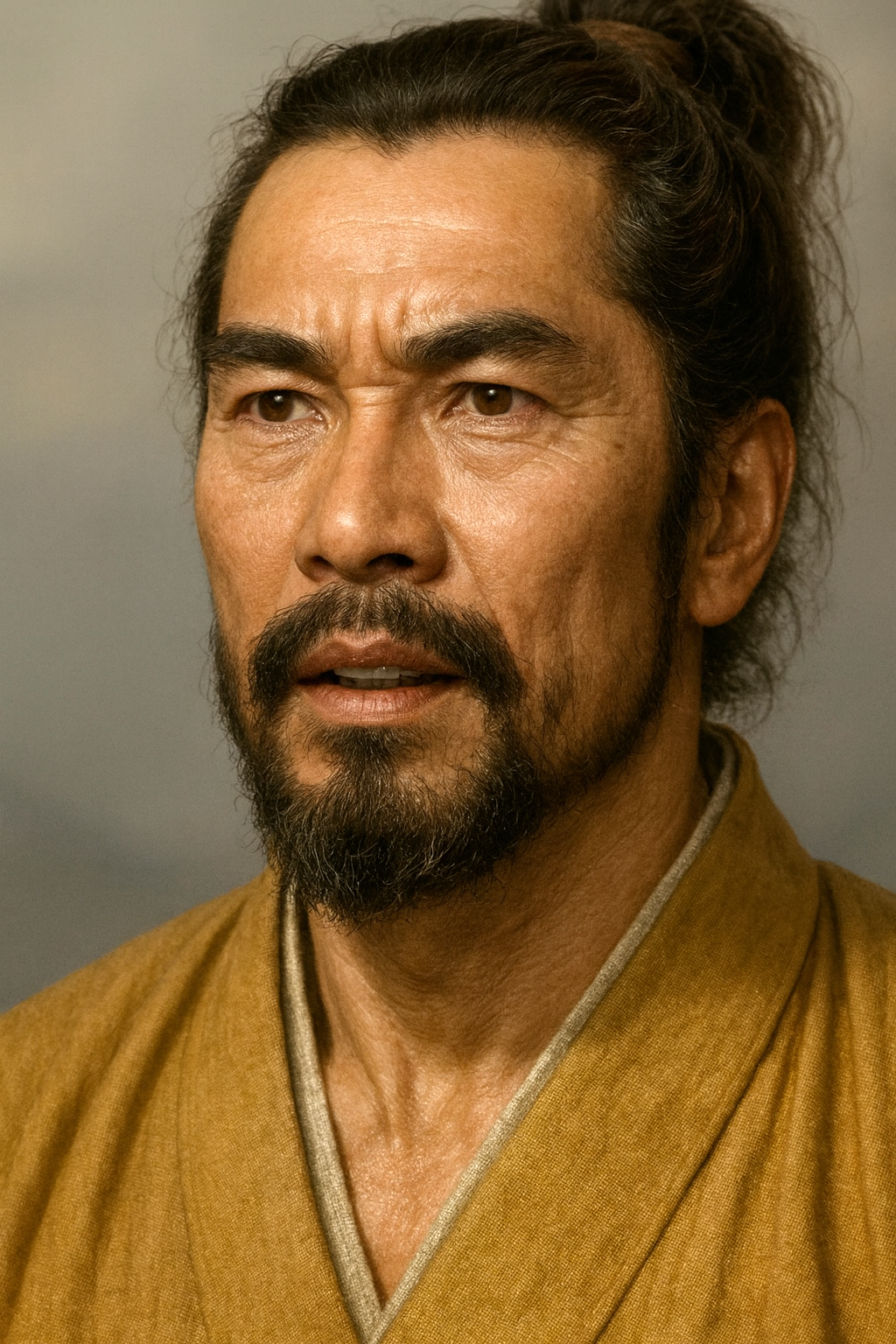

秋月種時

秋月種時は筑前国の戦国武将。大友氏から離反し大内氏に接近、敗北するも和睦で秋月氏の地位を確立。その戦略は子孫の発展に繋がり、再評価されるべき国人領主である。

戦国初期の筑前国人領主・秋月種時の生涯と歴史的評価

序章:戦国初期の筑前と秋月氏 ― 報告書の視座

本報告書の目的は、日本の戦国時代史において、必ずしも中心的な人物とは見なされてこなかった筑前国の国人領主、秋月氏第十四代当主・秋月種時(あきづき たねとき)の生涯を、現存する史料に基づき徹底的に掘り下げ、その歴史的意義を再評価することにある。彼の名は、しばしば大友氏に属しながら大内氏に寝返り、敗北した武将として簡潔に語られることが多い 1 。しかし、その行動の背景には、戦国時代初期の北九州における極めて複雑で流動的な政治情勢が存在した。

本報告では、種時の動向を、西国に覇を唱える守護大名、周防の大内氏と豊後の大友氏という二大勢力の狭間で、一族の存亡を賭けて自立を模索した筑前国人領主の典型的な生存戦略として捉え直す。彼の生涯は、単なる地方領主の盛衰の物語にとどまらない。それは、守護大名による領国一元化の圧力が高まる中で、在地領主たちが如何にして自らのアイデンティティと権益を保持しようと苦闘したかを示す、貴重な事例である。

秋月種時自身に関する直接的な史料は限定的である。そのため、本報告では、彼の息子である十五代当主・文種(ふみたね)や、秋月氏の最盛期を築いた孫の十六代当主・種実(たねざね)の時代の動向から逆照射する分析手法も用いる。これにより、種時の一見すると失敗に終わったかのような政治的決断が、結果として次世代以降の秋月氏の発展にどのような影響を与え、いかなる歴史的遺産を残したのかを立体的に解明することを目指す。

第一部:秋月種時が生きた時代 ― 筑前国人領主の生存戦略

秋月種時の個別の行動を理解するためには、まず彼が置かれていた政治的、地理的、そして社会的な環境を把握することが不可欠である。この第一部では、彼の決断の前提となる戦国時代初期の筑前国の状況を詳述する。

秋月氏の出自と筑前における基盤

秋月氏は、単なる一地方の武士ではなく、その出自と本拠地に確固たる誇りと戦略的価値を持っていた。

大蔵氏の末裔としての誇り

秋月氏の本姓は、後漢の霊帝の末裔を称する渡来氏族・大蔵氏に遡るとされる 2。平安時代、藤原純友の乱の鎮圧に功績を挙げた大蔵春実が筑前国に所領を得て土着し、その子孫が原田氏、高橋氏、江上氏、そして秋月氏などに分かれたと伝えられている 2。この「大蔵党」とも呼ばれる一族としての連帯意識は、彼らのアイデンティティの根幹を成していた 3。この名族意識は、単に家柄を誇るだけでなく、周辺の国人衆との連携や、上位の守護大名と交渉する際に、一種の政治的資本として機能したと考えられる。

本拠地・古処山城の戦略的重要性

秋月氏が約400年にわたり本拠とした古処山城(こしょさんじょう)は、筑前国朝倉の地に聳える標高859.5メートルに及ぶ天然の要害であった 5。建仁3年(1203年)、祖とされる原田種雄がこの地に城を築き、秋月を名乗ったのが始まりとされる 7。この城は、山麓に平時の居館である杉本城を構え、戦時には堅固な山城に籠るという、中世山城の典型的な姿を有していた 10。特に、長期の籠城戦を可能にする湧水「水舟」の存在は、城の防衛能力を著しく高める重要な要素であった 11。この難攻不落の城の存在が、秋月氏が戦国の動乱を生き抜く上での物理的な支柱となっていた。

経済基盤

秋月氏の経済的基盤は、古くは筥崎宮の荘園であった「秋月庄」に由来する 13。戦国時代の国人領主にとって、領内の土地と人民を直接支配し、安定した年貢収入を確保することは、軍事力を維持し、政治的独立性を保つための死活問題であった 14。古処山城という軍事拠点と、それを支える朝倉地方の経済基盤が、秋月氏の力の源泉であった。

北九州の覇権争い ― 大内・大友・少弐の三大勢力

種時が生きた16世紀前半の北九州は、三つの有力大名が覇権を争う、緊張に満ちた舞台であった。

- 西国随一の大名・大内氏: 周防国(現在の山口県)を本拠とし、長門、石見、安芸、豊前、筑前の守護職を兼ね、日明貿易の利権を掌握して西日本に絶大な影響力を誇っていた 16 。種時の時代、筑前国は名目上、大内氏の支配下にあり、秋月氏はその被官(家臣)たる国人という位置づけであった。

- 豊後からの挑戦者・大友氏: 豊後国(現在の大分県)を拠点とする鎌倉時代以来の名門守護であり、13代当主・大友義鑑の時代には筑後、肥後へと勢力を拡大し、さらに大内氏が保持する筑前への野心を露わにしていた 16 。

- 没落する権威・少弐氏: かつて大宰少弐として北九州に権威を誇った名門であったが、長年にわたる大内氏との抗争に敗れ続け、その勢力は著しく衰退していた。しかし、大友氏と結ぶなどして再起の機会をうかがい、地域の不安定要因であり続けた 20 。

秋月種時をはじめとする筑前の国人領主たちは、これら三大勢力のパワーバランスの狭間で、常に困難な選択を迫られる立場にあった。筑前国は、西の大内氏と東の大友氏がその勢力圏を接する最前線であり、両者の対立が激化すれば、国人たちの領地は即座に戦場と化した 22 。

このような状況下で、特定の一勢力に盲従することは、その勢力が衰退した際に共倒れとなる危険をはらんでいた。一方で、完全に中立を保つには、国人領主の力はあまりに脆弱であった。したがって、彼らの外交政策は、現代的な視点から「忠誠」や「裏切り」といった道徳的基準で単純に評価できるものではない。それは、一族の存亡を賭けた、極めて現実的かつ政治的な判断の連続であり、自家の安全保障と権益を最大化するための必死の綱渡りであった。秋月種時の生涯における重要な決断もまた、この厳しい国際環境という文脈の中で解釈されなければならない。

第二部:秋月家十四代当主・秋月種時の生涯

秋月種時の具体的な生涯は、彼が生きた時代の大きなうねりと密接に連動している。以下の年表は、彼の動向と周辺情勢を対比させたものである。

表1:秋月種時 関連年表

|

西暦(和暦) |

秋月種時の動向 |

関連する国内外の主要な出来事 |

|

|

1490年頃(延徳2年頃) |

秋月種時、誕生(推定) 1 |

|

|

|

1509年(永正6年) |

蜷城美奈宜神社を再建 。神輿や旗も奉納 1 |

大内義興、将軍・足利義稙を奉じて在京中。 |

|

|

1524年(大永4年) |

大友軍に古処山城を囲まれるとの記録あり 27 |

大内・大友間の緊張が高まる。 |

|

|

1528年(享禄元年) |

|

大内義興が死去。子・義隆が家督を継承 28 。 |

|

|

1530年(享禄3年) |

大友氏からの離反と大内氏への接近が顕在化(この頃か)。 |

大友氏と少弐氏が田手畷で激突(田手畷の戦い) 29 。 |

|

|

1531年(享禄4年) |

大友義鑑の攻撃を受け敗北、大内氏の仲介で和睦 1 。少弐・筑紫氏の軍と戦い勝利 3 。 |

死去(享年42) 1 。 |

|

|

(死後) |

嫡男・ 文種 が家督を継承 30 。 |

|

家督相続前の活動 ― 蜷城美奈宜神社の再建

秋月種時の名が史料に明確に現れる最初の大きな事績は、永正6年(1509年)、家督を継ぐ前に行った蜷城美奈宜神社(ひなしろみなぎじんじゃ、現・福岡県朝倉市林田)の社殿再建である 1 。この神社は、神功皇后が創建したと伝えられ、延喜式にも記載される地域随一の格式を誇る古社であった 24 。

この社殿再建は、単なる一個人の信仰心の表れとして片づけることはできない。むしろ、次期領主としての政治的意図を含んだ戦略的事業と見るべきである。第一に、地域の精神的支柱である古社を再興することで、自らをその地の正統な保護者として領民に印象づける効果があった。第二に、社殿と共に神輿や祭礼の道具を奉納し 25 、地域の共同体を結びつける「蜷城おくんち」といった祭礼を支援することは、領民の求心力を秋月氏へと集約させる有効な手段であった 25 。第三に、大規模な造営事業を成し遂げること自体が、秋月氏の経済力と動員力を内外に誇示する示威行動でもあった。この事績は、種時が若くして、領主として領地を統治するための多角的な視点と実行力を備えていたことを示唆している。

外交戦略の転換 ― 大友氏からの離反と大内氏への接近

種時が当主として直面した最大の課題は、強大化する隣国・大友氏との関係であった。当初、秋月氏は大友氏に従属する立場にあったと見られる 1 。しかし、大友氏二十代当主・大友義鑑は、豊後・筑後・肥後の守護職を背景に、筑前への影響力拡大を国策として強力に推進していた 16 。これは、秋月氏のような筑前の在地国人領主にとって、自家の所領と支配権が脅かされる直接的な脅威であった。

この状況を打開するため、種時は大きな賭けに出る。大友義鑑からの自立を目論み、当時、筑前・豊前の守護職を持ち、管領代として中央政界にも影響力を行使していた西国随一の実力者、大内義興に接近したのである 1 。この行動は、しばしば「寝返り」と評されるが、その本質は戦略的な同盟関係の再編であった。現状維持、すなわち大友氏への従属を続ければ、いずれその支配下に完全に組み込まれ、領主としての独立性を失うと判断したのである。そこで、名目上の主君である筑前守護・大内氏の権威を盾に、大友氏の過度な干渉を牽制しようとした。これは、リスクを伴うものの、一族の長期的な存続を見据えた、極めて合理的かつ能動的な外交政策と評価できる。

大友義鑑の侵攻と和睦

種時の離反という「背反行為」に対し、大友義鑑は即座に軍事行動で応えた 1 。大友軍は秋月領に侵攻し、種時は本拠・古処山城に籠って防戦したと伝えられるが、最終的に大友軍の力の前に敗北を喫した 1 。

しかし、この敗北後の展開が、種時の外交戦略の巧みさを物語っている。種時は降伏したが、その和睦の仲介役を務めたのは、彼が事前に接近していた大内義興であった 1 。この事実は極めて重要である。もし秋月氏が大友氏の単なる被官であれば、反乱を起こした家臣として、所領の没収や一族の処断といった厳しい処分が下された可能性が高い。だが、大内氏が仲介に入ったことで、秋月氏は「大内氏と関係の深い国人領主」として扱われ、一方的な処分を免れた。

戦国時代の和睦において、仲介者の存在は敗者の地位を保全する上で決定的な役割を果たした。この和睦により、秋月氏は家名の存続と所領の一定の安堵を勝ち取ったと考えられる。つまり、種時は軍事的には敗北したものの、外交的には「秋月氏を大友氏の直接支配から切り離し、大内氏の影響圏に組み込む」という当初の戦略目標を、形を変えながらも達成したのである。この戦いは、秋月氏の政治的立ち位置を明確に大内方へとシフトさせる転機となった。

晩年と死

和睦後も、種時は領主としての活動を続けていた。享禄4年(1531年)、筑後方面から侵攻してきた少弐・筑紫氏の連合軍を筑前で迎え撃ち、これに大勝したという記録が残っている 3 。これは、大友氏との戦いで打撃を受けた後も、秋月氏が軍事的能力を維持し、領地の防衛を担い続けていたことを示している。

しかし、同年、種時は志半ばにしてこの世を去る。享年42であった 1 。その死は、大友氏との対立を乗り越え、大内氏との関係を基軸とした新たな安定を模索し始めた秋月氏にとって、計り知れない損失であった。

第三部:秋月種時の歴史的遺産

秋月種時の生涯は、享年42という若さで幕を閉じた。しかし、彼の決断と行動は、死後も秋月氏の歴史に深く、そして決定的な影響を与え続けた。彼の遺産は、息子・文種、そして孫・種実の時代に受け継がれ、秋月氏のその後の運命を大きく左右することになる。

表2:秋月氏系図(種時周辺)

|

(十三代) |

(十四代) |

(十五代) |

(十六代) |

|

(不明) |

秋月種時 |

秋月文種 |

|

|

|

┃ |

┃ |

|

|

|

|

┣ (嫡男) 晴種 (父と共に自刃) 31 |

|

|

|

|

┗ (次男) 秋月種実 (秋月氏最盛期を築く) 36 |

|

子・文種への継承と外交方針の継続

種時の死後、家督は嫡男の秋月文種(別名:種方)が継承した 30 。文種は、父・種時が敷いた親大内路線を忠実に継承し、さらに発展させた。彼は主君である大内義隆に深く従属し、大内氏と大友氏の間の和睦交渉で功績を挙げるなど、大内体制下で重用された 30 。その信頼は厚く、天文10年(1541年)には大内義隆の推挙によって室町幕府の幕臣(幕府番衆)の一人に任じられるという栄誉を得ている 30 。これは、種時が選択した外交方針が、次代において着実に実を結び、秋月氏の政治的地位を筑前の一国人から中央にも通じる存在へと引き上げたことを明確に示している。

孫・種実の時代への布石

しかし、その大内氏も永遠ではなかった。天文20年(1551年)、家臣の陶晴賢の謀反によって大内義隆が自害(大寧寺の変)すると、北九州の勢力図は再び激変する 31 。大内氏が滅亡し、中国地方で毛利元就が台頭すると、文種は父・種時がかつてそうしたように、新たな強者に接近する。彼は毛利氏の調略に応じ、一時的に属していた大友氏に反旗を翻した 30 。

この決断は、弘治3年(1557年)、大友宗麟(義鎮)が派遣した戸次鑑連(立花道雪)率いる2万の大軍の侵攻を招く結果となった 31 。文種は古処山城で徹底抗戦したが、衆寡敵せず、嫡男の晴種と共に自刃。これにより、秋月氏は一時的に滅亡の淵に立たされた 30 。

だが、この時、文種の次男、すなわち種時の孫にあたる黒法師丸(後の秋月種実)は、家臣に守られて城を脱出し、父が誼を通じた周防の毛利元就のもとへと落ち延びた 31 。この毛利氏との繋がりこそ、種時、文種と二代にわたって築き上げられた外交的遺産の最たるものであった。

毛利氏の庇護下で成長した種実は、永禄2年(1559年)に元就の支援を得て故郷に帰還し、大友方から見事に古処山城を奪還する 4 。その後、種実は祖父や父の経験を教訓とし、大友、毛利、龍造寺、島津といった列強の間を巧みに立ち回り、最盛期には筑前、豊前、筑後北部にまたがる36万石を領する大名へと飛躍を遂げた 5 。この秋月氏史上最大の栄光は、種時と文種が苦難の中で築き、維持した外交的パイプラインなくしてはあり得なかった。

総括:国人領主・秋月種時の再評価

秋月種時の生涯は、大友氏に敗北し、42歳で早世した一国人領主の物語として、一見すると不遇なものに映るかもしれない。しかし、より長期的かつ戦略的な視座から歴史を俯瞰すれば、その評価は大きく変わる。

彼の行動は、秋月氏が単に大友氏の支配下にある一被官から、北九州の国際政治というより大きな枠組みの中で、自らの意思で外交を展開する独立した政治主体へと脱皮するための、重要な転換点であった。彼が選択した「親大内」という外交路線は、短期的には軍事的敗北を招いた。しかし、その結果として確立された大内氏との関係は、次代の文種に幕府との繋がりという新たな政治的資産をもたらした。そして、その繋がりが毛利氏との関係に引き継がれ、最終的に孫・種実が再起し、飛躍するための決定的な布石となったのである。

したがって、秋月種時は、戦国時代初期という激動の時代において、目先の勝敗に一喜一憂することなく、一族の百年先を見据えた生存戦略を敢行した、先見性に富む国人領主として再評価されるべきである。彼の苦闘と戦略的決断がなければ、孫・種実が築いた秋月氏の栄光の時代は、決して訪れることはなかったであろう。彼の生涯は、敗北の中に次代の勝利の種を蒔いた、戦国国人領主のしたたかな知恵と戦略の好例として、記憶されるべきである。

引用文献

- 秋月種時 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E7%A8%AE%E6%99%82

- 秋月氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E6%B0%8F

- 秋月家から見た九州の歴史 - シニアネット久留米 http://snk.or.jp/cda/akiduki.pdf

- 休松の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%91%E6%9D%BE%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- ふるさと人物誌25 戦国時代を翔けた 「秋月 種実」(あきづき たねざね) | 朝倉市 https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1297062967917/index.html

- 【古処山城跡】アクセス・営業時間・料金情報 - じゃらんnet https://www.jalan.net/kankou/spt_40209af2170018623/

- 筑後:古処山城址 - 九州の観光情報サイト:Kyusyu.sky.net https://kyusyu-sky-net.com/castle/castle_1_fukuoka/post_2013/

- 古処山城の見所と写真・全国の城好き達による評価(福岡県朝倉市) https://kojodan.jp/castle/446/

- 古処山 - 朝倉市 https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1297666156335/index.html

- 古処山城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%87%A6%E5%B1%B1%E5%9F%8E

- 九州・筑前国に勢力を誇った秋月氏の本城・古処山城【福岡県朝倉市】 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/27386

- 古処山 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%87%A6%E5%B1%B1

- 秋月藩成立400年記念ー秋月を知るー - 朝倉市 https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1682664685009/index.html

- 守護大名 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/shugodaimyou/

- 「横領」ってなに? 室町から戦国期における荘園横領と戦国大名の台頭 - 戦国リサーチノート https://research-note.kojodan.jp/entry/2025/05/08/195704

- 大友義鑑(おおともよしあき) - 戦国時代人物名鑑 - Merkmark Timelines https://www.merkmark.com/sengoku/meikan/05_o/otomo_yoshiaki.html

- 大友義鑑(おおともよしあき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E7%BE%A9%E9%91%91-17574

- 大友氏四百年の時代区分と動き https://otomotaiga.com/pdf/otomo_zidai.pdf

- No.557 戦国時代の博多展9 “筑前表錯乱” 1550年代の動乱 | 福岡市博物館 https://museum.city.fukuoka.jp/archives/leaflet/557/index02.html

- 少弐氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%BC%90%E6%B0%8F

- 少弐氏と肥前 - 肥前と豊前の守護についたようである。しかし、貞経の子満貞以降は、本国とする筑前への大内氏の進攻が激し くなり - 佐賀市 https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/usefiles/downloads/s34633_20130124012838.pdf

- 勢場ヶ原の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%A2%E5%A0%B4%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- No.216 戦国時代の博多展5-大内氏と大友氏- | アーカイブズ | 福岡市博物館 https://museum.city.fukuoka.jp/archives/leaflet/216/index.html

- 由緒 - 美奈宜神社 https://minagijinjya.com/minagi/

- 蜷城おくんち - 朝倉市 https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1347342192766/index.html

- 美奈宜神社[林田] - あさくら神社回廊 https://www.asakura-jinjakairou.com/area/minaghi-jinja_hayashida/index.php

- 秋月の歴史 http://www.snk.or.jp/cda/tanbou/amagi/amagihp/akituki/4nenpyou/nenpyou/4nenpyou.htm

- 【勢場ケ原(せいばがはら)合戦】 - ADEAC https://adeac.jp/miyako-hf-mus/text-list/d200040/ht041010

- 大友義鑑(おおとも よしあき) 拙者の履歴書 Vol.333~九州に覇を唱えし館の主 - note https://note.com/digitaljokers/n/n1f2b031024e5

- 秋月文種 Akizuki Fumitane - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/akizuki-fumitane

- 秋月文種 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E6%96%87%E7%A8%AE

- 美奈宜神社(林田) - 朝倉市 https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1337328442019/index.html

- あさくら観光協会【公式】 | 美奈宜神社(林田) - 秋月・原鶴温泉などの観光情報 https://amagiasakura.net/sightseeing_post/minagijinjya_hayashida/

- 蜷城(ひなしろ)くんち|美奈宜神社の秋の大祭/朝倉 - たびらい https://www.tabirai.net/sightseeing/column/0006945.aspx

- 秋月文種(あきづきふみたね)『信長の野望・創造PK』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzouPK_data_d.cgi?equal1=7C03

- 秋月種実 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E7%A8%AE%E5%AE%9F

- 秋月文種(あきづき・ふみたね) ?~1557 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/AkidzukiFumitane.html

- 【秋月文種の自害】 - ADEAC https://adeac.jp/yukuhashi-city/text-list/d100010/ht2031602060

- 戦国大名 秋月氏の時代 - 朝倉市 https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1370502701571/files/akizuki_sengoku02.pdf

- 武家家伝_秋月氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/akizuki.html

- 多々良川の合戦 http://www.oct-net.ne.jp/moriichi/battle16.html