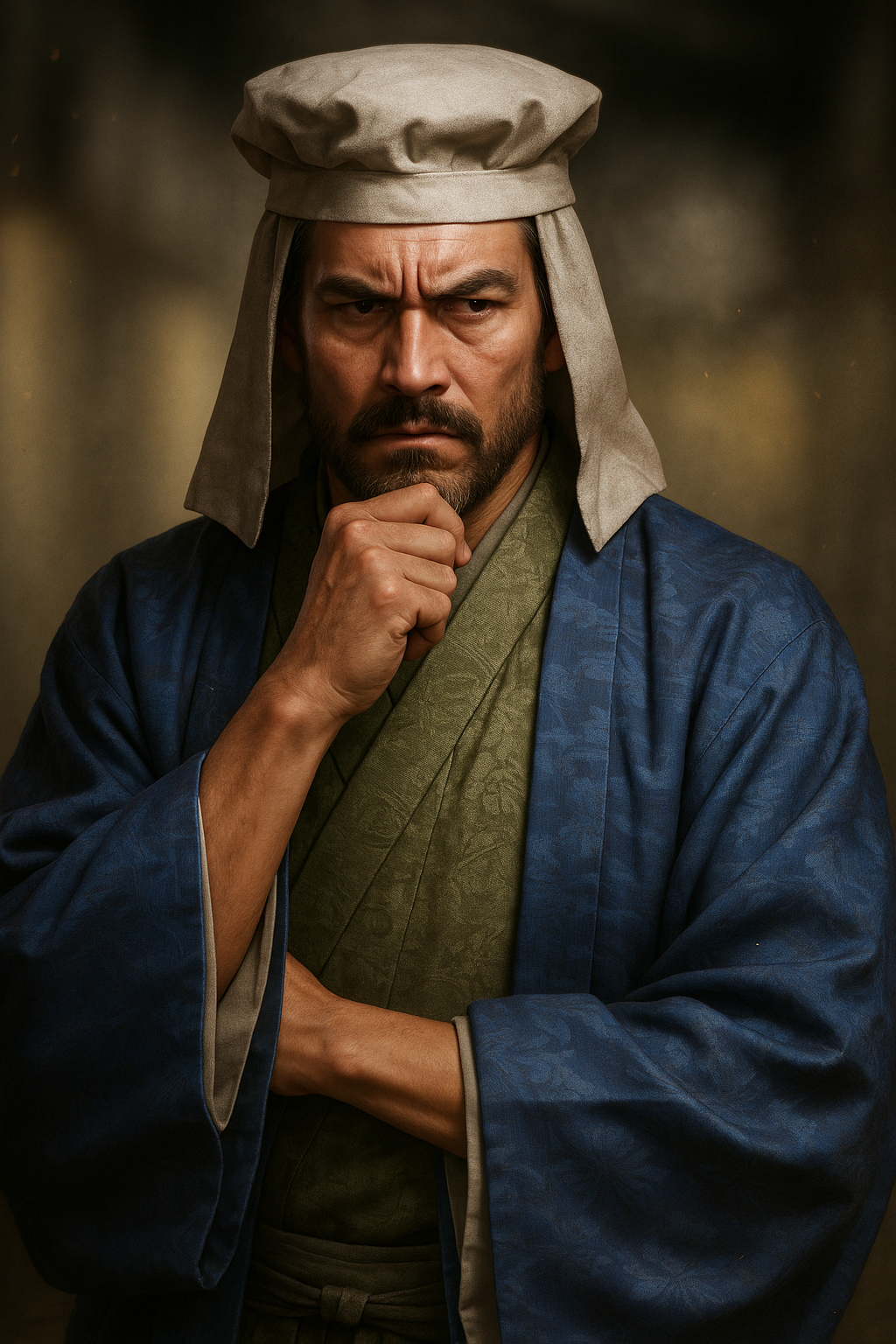

穴山信君

穴山信君(梅雪)は武田重臣。勝頼との確執から織田・徳川に内通し武田家滅亡を招く。甲斐国を安堵され武田名跡を継ぐも、本能寺の変後、帰国途中に横死。評価は裏切り者か現実主義者で分かれる。

穴山信君(梅雪)の実像:武田家親族衆の栄光と苦悩、そしてその最期

はじめに

穴山信君、出家後の号を梅雪と称したこの武将は、戦国時代の甲斐武田氏において、御一門衆という極めて枢要な地位を占めながらも、主家滅亡という激動の渦中で織田・徳川方へと帰順するという、戦国乱世の複雑な人間模様と武将の生き様を色濃く体現する人物である。彼の生涯は、武田信玄・勝頼の二代にわたって忠誠を尽くした重臣としての側面と、時代の変転を冷静に見据え、一族の存続を賭けて現実的な判断を下した戦略家としての側面を併せ持っている。信君は、武田信玄の甥であり、かつ信玄の娘を正室に迎えるという、武田宗家と二重の血縁で結ばれた特別な存在であった 1 。武田二十四将の一人にも数えられ、その前半生は武田家の中核として輝かしいものであった 1 。

本報告書は、現存する諸史料を丹念に比較検討し、穴山信君の出自と武田家における地位、主君であった武田信玄及び勝頼との関係、武田家離反に至る動機と経緯、そして本能寺の変という歴史的転換点における彼の行動と悲劇的な最期に至るまでの軌跡を詳細に追う。さらに、彼の人物像、領地経営の手腕、そして後世における歴史的評価について多角的に考察し、単に「裏切り者」という一面的なレッテルでは捉えきれない、穴山信君の実像を明らかにすることを目的とする。

信君の生涯を俯瞰すると、戦国武将が常に直面したであろう「主君への忠義」と「自らの一族・家名の存続」という、時に二律背反する命題の間での苦悩が見て取れる。武田宗家と極めて近い血縁関係にあり、特に信玄からは厚遇された信君が 1 、なぜ主家を見限るに至ったのか。その背景には、勝頼の代における武田家の変質、そして信君自身の立場や将来に対する深い憂慮があったと考えられる。彼の離反は、単なる個人的な野心や保身と断じることはできず、一族の長として家名をいかにして後世に伝えるかという、戦国武将に課せられた重い責任感から発した行動であった可能性も否定できない。この視座を持つことで、彼の行動原理に対するより深い理解が得られるであろう。

以下に、穴山信君の生涯における主要な出来事を略年譜として示す。

表1:穴山信君(梅雪)略年譜

|

年代(西暦) |

和暦 |

主要な出来事 |

典拠 |

|

1541年 |

天文10年 |

穴山信友の嫡男として誕生。幼名、勝千代。 |

2 |

|

1558年 |

永禄元年 |

父・信友の出家に伴い家督を相続。 |

5 |

|

1561年 |

永禄4年 |

第四次川中島の戦いに参陣。武田軍本陣を守る。 |

1 |

|

1568年 |

永禄11年 |

武田軍の駿河侵攻に際し、今川氏家臣の調略や徳川氏との同盟交渉に貢献。 |

1 |

|

1573年 |

元亀4年 |

武田信玄病没。武田勝頼が家督を継承。 |

1 |

|

1575年 |

天正3年 |

長篠の戦いに参陣。戦後、戦死した山県昌景の後任として駿河江尻城主となる。 |

1 |

|

1581年頃(天正8年頃) |

天正8年頃 |

出家し梅雪斎不白と号す。 |

5 |

|

1582年2月 |

天正10年2月 |

織田信長の甲州征伐開始。徳川家康を通じて織田方に内通し、武田家から離反。 |

1 |

|

1582年3月 |

天正10年3月 |

武田勝頼自害、武田家滅亡。信君は甲斐国を安堵され、武田家の名跡を継承。 |

1 |

|

1582年6月21日 |

天正10年6月2日 |

本能寺の変後、帰国途上の山城国宇治田原にて土民に襲撃され死去。享年42。 |

3 |

第一章:出自と武田家における地位

1.1 生い立ちと家系:穴山氏の背景、武田宗家との血縁関係

穴山信君は、天文10年(1541年)、甲斐武田氏の有力な一門である穴山信友の嫡男として誕生した 2 。幼名は勝千代、後に彦六郎、左金吾などと称した 2 。穴山氏は、甲斐源氏武田氏の支流であり、甲斐国南部の河内地方(現在の山梨県南巨摩郡及び西八代郡一帯)に勢力基盤を持つ国人領主であった 4 。その居城は下山館(後に下山城と称される)であり、独自の家臣団を擁していた 4 。

信君の家系が武田家中で特異な地位を占めるに至った背景には、武田宗家との極めて密接な血縁関係がある。信君の父・信友は武田信虎(信玄の父)の娘である南松院(信玄の姉)を正室に迎えており、さらに信君自身も武田信玄の次女・見性院を妻とした 1 。これにより、信君は信玄の甥であると同時に婿という、二重の姻戚関係で宗家と固く結ばれていたのである。この深い血縁は、穴山氏に対し「武田」姓を名乗ることを許されるという破格の待遇をもたらし 3 、武田一門の中でも特に格式の高い家柄としての地位を確立した。

表2:穴山信君と武田宗家との関係(概略)

Mermaidによ家系図

(注:上記は主要な関係を示す簡略図)

この関係図からも明らかなように、信君は武田宗家の中核に位置する人物であり、その発言力や影響力は単なる家臣の域を超えていたと考えられる。

1.2 武田信玄の時代:信玄からの信頼と役割(外交、軍事)

武田信玄の治世において、信君はその血縁関係に加え、自身の持つ能力によって信玄から厚い信頼を得ていた。武田二十四将の一人に数えられることからも 1 、彼が武田家の中枢で重要な役割を担っていたことが窺える。

特に信君がその手腕を発揮したのは外交面であった。古くから駿河国の今川氏と繋がりを持っていた穴山氏は、その地理的条件や情報網を活かし、武田氏の対今川戦略において重要な役割を果たした 1 。信君は今川氏に対する情報収集や交渉を担当し、永禄11年(1568年)の武田軍による駿河侵攻の際には、今川氏家臣の調略や、新たに同盟関係を結ぶことになった徳川氏との取次役を務めるなど、外交エキスパートとしての能力を遺憾なく発揮した 1 。

軍事面においても、信君は主要な合戦に参加している。永禄4年(1561年)の第四次川中島の戦いでは、武田軍の本陣を守るという重責を担った 1 。また、信玄に対して鉄砲の重要性を説き、鉄砲隊の組織化を進言したという逸話も伝えられているが 11 、この点については他の史料との整合性も含め、慎重な検討が必要である。

信君の武田家における「御一門衆筆頭」とも評されるべき立場は、単に血縁が近いという理由だけでなく、こうした外交や軍事における具体的な実績と能力に裏打ちされていたと言えよう。特に、穴山氏が独自の財力(後述する金山経営など)を背景に、今川氏と単独で交易を行うなど、武田一門の中でもやや特殊な、半ば独立した領主としての性格を有していたことは 4 、信玄が彼を外交のキーマンとして重用した大きな理由の一つと考えられる。外部との折衝において、このような独自の立場とそこから得られる情報網、交渉力は大きな武器となったであろう。

1.3 領地経営:河内領と下山館、金山経営への関与

穴山信君は、本拠地である甲斐国河内領(現在の山梨県身延町下山周辺)の領主であった 2 。河内領は甲斐国南部に位置し、富士川が南北に貫流する。この地域は、駿河国へと通じる駿州往還(河内路)が通り、交通の要衝であると同時に、木材をはじめとする天然資源にも恵まれていた 9 。信君の居館は下山館(下山城)であり、ここを拠点として独自の領国経営を展開した 4 。

特筆すべきは、穴山氏が金山経営に深く関与していたことである。河内領北部の早川流域には、黒桂金山、保金山、湯之奥金山といった金山が存在し、信君及び父・信友の時代には代官を通じて活発な金の採掘が行われていた 4 。この金山から得られる莫大な財力は、穴山氏の経済的基盤を強化し、武田家中における独自の地位を支える重要な要素となったと考えられる 4 。

また、信君は豊富な森林資源の管理と活用にも注力していた。用材の規格や品質に関する専門的な知識も有しており、寺社普請や城郭建設に必要な木材の調達を効率的に行っていた記録が残されている 12 。さらに、寺社への土地寄進を通じて未開地を開拓し、領地の拡大と安定化を図るなど、領主としての多岐にわたる統治能力を示している 14 。

河内領の地理的特性、すなわち駿河との国境に近く、他国との接触が容易である点、そして金山や木材といった独自の経済基盤を有していた点は、穴山氏にある程度の自立性を与えた。これは、武田宗家の意向とは別に独自の判断を下す余地を生み出し、後の武田家離反という重大な決断を下す際の心理的、物理的な基盤の一つとなった可能性が考えられる。武田勝頼との関係が悪化した際、この自立性が、武田家を見限ってでも穴山家を存続させようという大胆な決断を後押しした要因の一つになったのではないだろうか。

第二章:武田勝頼の時代と関係の変化

2.1 勝頼政権下での活動:駿河江尻城代としての統治

武田信玄が元亀4年(1573年)に病没し、その四男である武田勝頼が家督を継承すると、穴山信君は引き続き武田家の重臣として仕えた 1 。しかし、信玄時代とは異なり、勝頼と信君の関係は次第に複雑な様相を呈していくことになる 15 。

勝頼政権下における信君の重要な役割の一つに、駿河江尻城(現在の静岡県静岡市清水区)の城代としての統治がある。天正3年(1575年)の長篠の戦いで勇将・山県昌景が討死すると、信君はその広大な江尻領と城代の地位を引き継ぎ、対徳川・対北条の最前線である駿河・遠江方面の軍事を統括する任にあたった 1 。江尻城は武田氏にとって駿河支配の拠点であり、その城代に任命されたことは、依然として信君が武田家中で重要な位置を占めていたことを示している。信君は江尻城において独自の領国支配を形成し 4 、城の鎮護のために稲荷神社を造営するなど、単なる軍事指揮官としてだけでなく、領主としての積極的な姿勢も見せている 17 。この神社造営の際に「一村一郷に鎮守あり、一家に氏神あり、(どうして)一城に鎮護の神のなかろうか」と述べたと伝えられており 17 、彼の領地経営に対する構想意欲が窺える。

2.2 主要な合戦への参陣:川中島の戦い、三方ヶ原の戦い、長篠の戦いにおける動向

信君は、信玄時代から引き続き、武田家の主要な合戦にその名を連ねている。

信玄麾下では、永禄4年(1561年)の第四次川中島の戦いで武田本陣の守衛を担当した記録があり 1 、信玄の信頼の厚さを示している。元亀3年(1572年)の三方ヶ原の戦いにも参陣し、本陣守衛などの役割を担ったとされる 7 。この戦いに関しては、武田軍の勝利を見届けた後、勝頼よりも先に戦場を離れたという説と、敗走する徳川軍を追撃する勝頼の退路を確保するために先に陣を払ったという、相反する伝承が残っている 18 。

勝頼の代における最も重要な合戦である天正3年(1575年)の長篠の戦いでは、信君の動向は特に注目される。開戦前、織田・徳川連合軍との決戦の是非を巡る軍議において、信君をはじめとする多くの宿老たちは、敵の大軍を前にしての決戦は無謀であるとして撤退を進言した 10 。しかし、若き総帥である勝頼はこれらの意見を退け、決戦に踏み切った 10 。この戦いで武田軍は右翼に配置された信君の部隊は、積極的な戦闘を行わず、目立った戦功を挙げなかった、あるいは早々に戦線を離脱したとも伝えられている 10 。この行動は、後に勝頼や他の家臣たちとの間に深刻な不和を生む一因となったと指摘されている 16 。一方で、この消極的な行動は、勝頼の戦略に対する深い不信感の表れであり、既に武田家の将来に対して悲観的な見通しを持っていたことの現れであった可能性も否定できない。無益な戦いで自軍の兵力を温存しようとした、穴山家にとっては合理的な判断だったとも解釈しうる。

2.3 勝頼との確執:不和の原因と経緯

穴山信君と武田勝頼との関係は、長篠の戦いを大きな転換点として、次第に悪化の一途を辿ったと考えられている 10 。その原因は複合的であるが、主なものとして以下の点が挙げられる。

第一に、勝頼が父信玄以来の宿老たちの意見を軽んじ、独断専行の傾向を強めたことである 10 。長篠での敗戦は、まさにこの傾向が招いた結果とも言え、信君ら宿老層の勝頼に対する不信感を増幅させた。

第二に、外交方針における信君の役割の低下である。信玄時代には外交の専門家として重用された信君であったが、勝頼は、信君が担当していた室町幕府最後の将軍・足利義昭との外交交渉の任を、自らの従弟である武田信豊に移管した 1 。信君には陸奥方面の諸大名との交渉といった、相対的に重要度の低い任務しか与えられなくなり、これは信君の自尊心を傷つけ、勝頼への不満を募らせる大きな要因となったと考えられる。

第三に、そしてこれが決定的であったとされるのが、婚姻問題である。武田信玄は生前、勝頼の娘を信君の嫡男である勝千代に嫁がせるという遺言を残していた 1 。これは、武田宗家と穴山家との結びつきをさらに強化し、将来にわたる両家の安泰を図るための政略結婚であった。しかし、天正9年(1581年)、勝頼はこの信玄の遺言を反故にし、自身の娘を武田信豊に嫁がせてしまったのである 1 。この措置は、信君個人に対する侮辱であると同時に、穴山家の将来的な家中での地位に対する重大な脅威と受け止められた。信君はこの一件に激怒し、勝頼への不満は修復不可能なレベルに達したとされる 1 。

これらの出来事は、単なる個人的な感情のもつれというよりも、武田家内部における権力構造の変化と、信君の政治的影響力の相対的な低下を明確に示している。勝頼が自身の側近やより従順な人物を重用し、信玄以来の重臣である信君のような存在を意図的に遠ざけようとした動きと解釈できる。信君にとって、これは自身の政治生命と穴山家の将来が脅かされる危機的状況であり、武田家内部での地位回復が困難と判断した結果、外部勢力との連携、すなわち主家からの離反を現実的な選択肢として模索する直接的な動機となったと考えられる。

第三章:武田家離反と織田・徳川への帰順

3.1 離反の動機:主家への不信、徳川家康からの調略、穴山家存続の意図

武田勝頼との確執が深まる中、穴山信君が主家からの離反を決意するに至った動機は、複数の要因が複雑に絡み合っていたと考えられる。

最大の要因は、前章で詳述した通り、勝頼の器量や指導力に対する深刻な不信感であった 1 。長篠の戦いにおける意見の対立と敗北、外交権の縮小、そして決定打となった婚姻問題は、信君にとって武田家の将来、ひいては穴山家の将来に対する強い危機感を抱かせるものであった 1 。

このような状況下で、かねてより信君と接触を持っていた徳川家康からの調略が本格化した 10 。家康は、武田家の内情を的確に把握し、信君の抱える不満や不安に巧みにつけ込み、織田・徳川方への帰順を促したとされる 1 。家康は信君に対し、離反に成功した暁には、甲斐一国の本領安堵と武田家の名跡継承という破格の条件を提示したと伝えられている 1 。これは、没落しつつある武田家に見切りをつけ、新たな活路を見出そうとしていた信君にとって、極めて魅力的な提案であったに違いない。

そして、最も根源的な動機として挙げられるのが、穴山家そのものの存続と発展への強い意志である。武田家の衰亡が誰の目にも明らかになりつつある中で、信君は一族の長として、自らの家名と領地、そして領民を守り抜くことを最優先課題として捉えていたと考えられる 7 。この観点からすれば、彼の離反は単なる裏切り行為ではなく、戦国乱世を生き抜くための冷徹な現実主義に基づいた戦略的判断であったと評価することも可能である。歴史研究者の秋山敬氏は、信君の離反の動機を、武田家の再興ではなく、穴山氏自体の発展を意図したものであったと指摘している 19 。この指摘は、信君の行動原理を理解する上で重要な示唆を与える。

3.2 甲州征伐における役割と武田家滅亡

天正10年(1582年)2月、織田信長は満を持して甲州征伐を開始した。これに呼応する形で、穴山信君は徳川家康を通じて織田方に内通し、正式に武田家から離反した 1 。この時、信君は甲府に人質として留め置かれていた正室の見性院(信玄の娘)と嫡男の勝千代を巧みに奪還しており 1 、その計画性と周到さが窺える。妻子を奪還するという行為は、武田家との縁を完全に断ち切り、もはや後戻りする意思がないことを内外に示す、極めて強い決意の表れであった。これは新たな主君となる織田・徳川方に対し、自らの覚悟と忠誠を明確に示すための象徴的な行動であったとも言える。

信君の離反は、武田家にとって致命的な打撃となった。彼は織田信忠(信長の嫡男)率いる織田軍を甲斐国内へ先導し、武田方の防衛線を次々と突破させる手助けをした 1 。これにより、武田勝頼は急速に追い詰められ、同年3月11日、天目山にて嫡男信勝や正室と共に自害し、ここに名門甲斐武田氏は滅亡した 1 。信君の裏切りが、武田家中に与えた心理的影響は計り知れず、武田氏のあっけない滅亡の一因をなしたと評されている 20 。

3.3 滅亡後の処遇:甲斐国安堵と武田家名跡継承

武田家滅亡後、穴山信君は織田信長から、事前の約束通り甲斐国の本領を安堵された 1 。これは、彼の離反が織田方にとって大きな戦果をもたらしたことの証左である。

さらに信君は、織田氏の公認を得る形で、武田家の家督を継承することを宣言した 1 。これにより、彼は穴山梅雪、あるいは穴山信君という名に加え、「武田信君(あるいは武田梅雪)」とも名乗るようになった 1 。信玄の甥であり婿でもあるという血縁的背景を持つ信君にとって、武田の名跡を継承することは、単に領地を獲得する以上の意味、すなわち武田の正統な後継者としての自負心を満たすものであったのかもしれない。この行動は、彼が武田家そのものを見限った一方で、武田という名家やその血筋に対しては依然として強い価値と執着を見出していたことを示唆している。彼の離反は、個人的な感情や利害のみならず、戦国時代特有の「家」の存続という至上命題と、武田一門としてのプライド、あるいは武田の血統への自負が複雑に絡み合った結果であったと言えるだろう。

第四章:本能寺の変と最期

4.1 本能寺の変勃発時の動向:徳川家康との堺滞在

武田家を滅ぼし、甲斐国主としての地位と武田家の名跡を手に入れた穴山信君の栄光は、しかし、長くは続かなかった。天正10年(1582年)5月、信君は武田家惣領としての立場から、盟友となった徳川家康と共に安土城の織田信長に謁見し、戦勝の祝賀と今後の忠誠を誓った 1 。信長は両名を厚く歓待し、その後、信君は家康に随行して和泉国堺(現在の大阪府堺市)を遊覧していた 5 。

まさにその最中、同年6月2日早朝、京都の本能寺において、明智光秀が謀反を起こし、織田信長を急襲するという未曾有の大事件、本能寺の変が勃発した 23 。天下人信長の突然の死は、畿内を中心に日本全土を震撼させ、新たな動乱の時代の幕開けを告げるものであった。堺に滞在していた信君と家康のもとにも、この衝撃的な報は間もなく届けられた。

4.2 帰国途上の悲劇:宇治田原における横死

主君信長の横死という報に接し、信君と家康は急遽、それぞれの本国への帰還を図ることになる。この時、信君は家康とは別行動をとったとされる 3 。家康は伊賀越えという危険なルートを選択し、辛くも三河へ生還するが、信君の運命はより過酷なものであった。

甲斐への帰路を急いだ信君一行は、山城国宇治田原(現在の京都府綴喜郡宇治田原町)付近を通過中、本能寺の変後の混乱に乗じて蜂起した落ち武者狩りの土民(一揆勢)に襲撃された 11 。奮戦も虚しく、信君はこの地で非業の死を遂げた。享年42歳であった 3 。武田家を見限り、織田信長という新たな、そして当時最強の権力者に付くことで自らの地位と領地を確保した信君であったが、その信長が突如として斃れたことにより、彼自身の後ろ盾もまた一瞬にして消滅したのである。信長という絶対的な権力者の死は、畿内及びその周辺地域を無政府状態に近い混乱に陥れ、このような状況下では、身分の高い武将であっても容易に命を落とす危険性が常に存在した。信君の最期は、戦国武将がいかに強大な後ろ盾を失った際に脆弱であるか、そして中央の政変が地方に及ぼす混乱の大きさを如実に物語っている。

家康と別行動を取った理由については諸説存在する。『三河物語』などによれば、信君が本能寺の変の報を受けて家康の動向を疑ったため、あるいは家康一行に同行することで巻き添えになることを避けるためであったと記されている 16 。一方で、堺の妙国寺に伝わる『治要録』には、家康と信君は互いの安全を期して二手に分かれ、それぞれ異なるルートで帰国を目指したとあり 25 、必ずしも不和や猜疑心だけが理由ではなかった可能性も示唆される。いずれにせよ、この判断が信君の運命を暗転させたことは否定できない。

4.3 死因に関する諸説の検討

穴山信君の直接の死因は、宇治田原における土民の襲撃によるものであるというのが通説である 5 。しかし、その襲撃の背景や具体的な状況については、いくつかの説が伝えられている。

一つは、信君一行の服装や装備が立派であったため、略奪目的の土民に狙われたという説である 20 。また、信君の従者が道案内人を殺害したことに対する報復として襲撃されたという説もある 24 。さらに、明智光秀が家康討伐を命じた一揆勢が、誤って信君を家康と誤認して討ち取った、あるいは家康一行と見なして襲撃したという説も存在する 24 。

イエズス会宣教師ルイス・フロイスの記録によれば、家康は多くの従者を伴い、賄賂として用いるための黄金も十分に所持していたため無事に帰国できたのに対し、信君は家康に比べて兵の数が少なく、堺を出発するのも遅れたため、略奪に遭い、財物を全て奪われた上に兵も殺害され、自身も一度は逃れたものの、結局は殺害されたとされている 20 。

『家忠日記』には「腹切候」との記述も見られることから、追い詰められた信君が自害した可能性も示唆されるが、これは伝聞情報であり、その真偽を確定することは難しい 20 。その他、大和路を経由して長谷路で殺害されたとする異説や、遺骸は奈良県桜井市の光専寺に葬られたという説も存在するが 20 、宇治田原での横死説が比較的多くの史料で支持されている。

一部には、信君が痔を悪化させており、馬に乗ることが困難であったため落ち武者狩りの難を逃れられなかったという俗説も存在するが 11 、これは逸話の域を出ず、史実としての信憑性は低いと考えられる。

信君の最期は、情報が錯綜し、誰もが疑心暗鬼に陥る混乱した状況下での判断の難しさ、そして戦国時代における人間関係の流動性と不確かさを象徴している。もし信君が家康と行動を共にしていれば助かったかもしれないという『三河物語』の評は 20 、彼の悲劇的な結末を一層際立たせている。

第五章:人物像と歴史的評価

5.1 人物像:外交手腕、文化的素養、現実主義者としての一面

穴山信君(梅雪)の人物像を多角的に捉えると、いくつかの際立った特徴が浮かび上がってくる。

まず、 卓越した外交手腕 である。武田信玄の時代から、彼は外交の専門家として高く評価され、対今川氏政策や、後の対徳川氏交渉において重要な役割を果たした 1 。その交渉力と情報収集能力は、武田家の勢力拡大に大きく貢献したと言える。

次に、 優れた領地経営能力 である。本拠地である甲斐国河内領や、後に統治を任された駿河江尻領の経営に見られるように、単なる武将としてだけでなく、領主としての確かな才覚も有していた 4 。金山経営による財政基盤の確立 4 、豊富な木材資源の計画的な活用 12 、さらには寺社への寄進を通じた領内の人心掌握と開発促進など 14 、その手腕は多岐にわたる。

文化的素養 については、和歌や茶道に精通していたという直接的かつ具体的な史料は限定的である。しかし、「風雅を解し」た人物であったという評価が存在し 8 、また、江尻城に稲荷神社を造営した際の「一村一郷に鎮守あり、一家に氏神あり、(どうして)一城に鎮護の神のなかろうか」という言葉には 17 、単なる武辺一辺倒ではない、一定の教養と宗教的観念、そして領民への配慮が窺える。

そして、彼の生涯を貫く最も顕著な特徴は、 冷徹なまでの現実主義者 としての一面であろう。武田家の衰退という厳しい現実を冷静に見極め、主家との長年の関係よりも自らの一族と家名の存続を優先し、織田・徳川方へ帰順するという大胆な決断を下したことは、その象徴である 4 。この行動は、情よりも実利を重んじる、戦国武将特有のリアリズムの現れと言える。

また、信玄に対し鉄砲の重要性を説き、鉄砲隊の組織化を推進したという逸話が事実であれば 11 、新兵器の有効性を見抜く先進的な思考と、軍事技術への深い理解も持ち合わせていたことになるが、この点に関してはさらなる史料的裏付けが望まれる。

5.2 歴史的評価:「裏切り者」か、それとも時代の先見者か

穴山信君の歴史的評価は、その劇的な生涯、特に武田家離反という行動を巡って、大きく二分される傾向にある。

一方では、紛れもなく**「裏切り者」**としての評価が根強い。長年にわたり仕え、血縁的にも極めて近しい関係にあった主君・武田勝頼を見限り、敵対していた織田・徳川方に寝返ったという事実は、伝統的な忠義の観点からは非難の対象とならざるを得ない 4 。特に、彼の離反が武田家滅亡を早める決定的な要因の一つとなったことから、旧武田家臣や武田氏に同情的な立場からは、厳しい目が向けられるのは当然と言えよう。

しかし他方では、彼の行動を、滅亡しゆく武田家と運命を共にするのではなく、自らの家名と領民を守るための、戦国乱世における 現実的な選択であったとする見方 も有力である 7 。戦国時代においては、主家の没落に際して、家臣が自家の生き残りを図るために新たな主君を求めることは決して珍しいことではなかった 28 。矢田俊文氏は、信君や小山田信茂の離反を、主家滅亡という状況下で、それぞれが独立した領主としての立場から下した決断であると分析している 19 。また、秋山敬氏は、信君の離反の動機を、武田家の再興ではなく、穴山氏自体の発展を意図したものであったと指摘しており 19 、これも信君の行動を理解する上で重要な視点である。

一部には、信君の離反は武田家の血筋を残し、将来的な再興を図るための苦渋の決断であったという説も存在するが 7 、これは結果的に武田の名跡を継いだ彼の行動を後世に正当化しようとする解釈である可能性も否定できない。むしろ、穴山氏の自立と発展を最優先に考えたという見方 29 の方が、当時の彼の置かれた状況や具体的な行動とより整合性が取れるかもしれない。

これらの評価の分岐は、彼が生きた戦国時代の価値観(主君への忠義、一族の存続という至上命題)と、後世の視点(結果論、近代的道徳観)との間に存在するギャップ、そして限られた史料に基づく解釈の多様性に起因すると言えるだろう。

5.3 後世への影響:子孫と家系の行方、史跡

穴山信君の死後、彼が築こうとした新たな「武田家」の運命もまた、戦国乱世の非情さを示すものであった。

信君の嫡男であった 穴山勝千代 は、父の死後、武田信治と名を改め、徳川家康の庇護下に入り、武田家の家督を継いだとされる 5 。天正壬午の乱においては、家康に従って旧武田領の安定化に貢献した。しかし、天正15年(1587年)、信治は若くして病死してしまう 5 。これにより、信君の直系としての穴山(武田)宗家は断絶し、信君が命がけで目指した「穴山家(あるいは武田家としての穴山家)の存続と発展」という目標は、皮肉にも彼自身の死後わずか5年で頓挫したのである。この結末は、戦国武将がどれほど知略を巡らせ、大胆な行動をとったとしても、個人の死や後継者の運命といった不確定要素によって、その計画が容易に覆されうるという、戦国時代の厳しさと諸行無常を色濃く反映している。

穴山宗家断絶後、武田家の名跡は徳川家康の五男・松平信吉(後の武田信吉)が継承したとされている 5 。一方で、信君には彦八郎、彦九郎といった弟がおり、その末裔が山梨県の身延周辺で帰農し、家系を伝えたという伝承も残されている 30 。

穴山信君ゆかりの 史跡 も各地に残されている。最も有名なのは、彼の最期の地とされる京都府京田辺市飯岡の共同墓地にある五輪塔の墓である 3 。本能寺の変後、宇治田原で横死した信君を、飯岡の村人が哀れんで手厚く葬ったと伝えられている 24 。また、彼の本拠地であった山梨県には、穴山氏代々の菩提寺である満福寺(南巨摩郡南部町) 31 や、居館であった下山館跡(身延町、現在は本国寺境内) 13 、そして駿河支配の拠点であった江尻城跡(静岡市清水区) 17 などが存在し、往時の信君の勢力を偲ばせている。

文学・映像作品における描かれ方 も多様である。近年のNHK大河ドラマ『どうする家康』(2023年放送)では、俳優の田辺誠一氏が穴山梅雪(信君)を演じ、武田信玄から深く信頼された外交の専門家として、また、武田勝頼との確執に苦悩する重臣として描かれた 1 。歴史小説やその他の創作物においても、彼の武田家離反の動機や人間性について、様々な解釈に基づいた人物像が提示され続けている 33 。

おわりに

穴山信君(梅雪)の生涯は、甲斐武田氏という名門の御一門衆として生まれながらも、主家の急激な衰退という戦国乱世の厳しい現実に直面し、自らの一族と領地の存続を賭けて大きな決断を下した武将の苦悩と選択の物語である。彼の人生は、武田信玄への深い敬愛と忠誠、続く武田勝頼への募る不信、そして新たな活路を求めた徳川家康との連携という、目まぐるしく変化する人間関係と政治状況の中で展開された。

彼の武田家からの離反という行動は、単に「忠義」か「裏切り」かという単純な二元論では評価しきれない、複雑な背景と動機を内包している。それは、戦国武将が置かれた過酷な状況下での生存戦略の一つの典型として捉えることができよう。主家が没落の危機に瀕した時、家臣はいかなる道を選ぶべきか。信君の選択は、その問いに対する一つの答えであり、その結果は彼自身の悲劇的な最期と、彼が守ろうとした家の短期的な存続と最終的な直系の断絶という、皮肉な結末を迎えた。

現代の視点から見れば、信君の行動は、巨大組織の変革期における個人の決断、あるいは危機的状況下におけるリーダーシップの一つのケーススタディーとして分析することも可能であろう。彼の選択が、結果として彼自身と彼の家系、そして周囲に何をもたらしたのかを考察することは、現代を生きる我々にとっても多くの示唆を与える。

信君の物語は、戦国時代における「個人の野心」と「時代の大きな潮流」、そして予測不可能な「偶然性」が、歴史の展開にいかに深く関与するかを克明に示している。彼は、穴山家の当主として、また武田の血を引く者として、自家の勢力拡大や武田家内での影響力向上といった野心を持っていたと考えられる。その野心は、武田家の衰退、織田信長の台頭、徳川家康の調略といった「時代の潮流」と複雑に絡み合いながら、彼の具体的な行動へと繋がった。しかし、彼の周到な計画も、本能寺の変という予期せぬ「偶然性」によって大きく狂わされ、最終的には自身の死と直系の断絶という結果に至った。これは、個人の能力や計画がいかに優れていても、それを超える大きな歴史の力や偶然の出来事によって、その運命が大きく左右されることを示している。

最終的に、穴山信君は自らの目標を完全に達成することなく非業の死を遂げたが、その名は戦国史に深く刻まれ、後世にわたり様々な議論と解釈の対象として語り継がれている。彼の生涯は、成功と挫折、栄光と悲劇が常に隣り合わせであった戦国武将の典型的な姿を、私たちに鮮烈に印象づけるのである。

引用文献

- 穴山梅雪 どうする家康/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/97502/

- 穴山信君(あなやまのぶきみ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A9%B4%E5%B1%B1%E4%BF%A1%E5%90%9B-26381

- 穴山梅雪 穴山信君 京都通百科事典 https://www.kyototuu.jp/History/HumanAnayamaBaisetsu.html

- 城郭図鑑/穴山玄蕃頭信君屋敷 http://jyokakuzukan.la.coocan.jp/015yamanashi/099anayama/anayama.html

- 穴山信君- 维基百科,自由的百科全书 - Wikipedia https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E7%A9%B4%E5%B1%B1%E4%BF%A1%E5%90%9B

- 穴山信君- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%A9%B4%E5%B1%B1%E4%BF%A1%E5%90%9B

- 穴山玄蕃頭信君 - 川中島の戦い・主要人物 https://kawanakajima.nagano.jp/character/anayama-nobukimi/

- 穴山信君とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%A9%B4%E5%B1%B1%E4%BF%A1%E5%90%9B

- 穴山氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%B4%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 家康が武田重臣「穴山梅雪」寝返らせた緻密な策略 相手の立場を考慮し https://toyokeizai.net/articles/-/683126?display=b

- 【漫画】痔で死んだ…!穴山信君の生涯【日本史マンガ動画】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=WTXTmrDBReQ

- 第三編 第三章 第六節 - 身延町 https://www.town.minobu.lg.jp/chosei/choushi/T03_C03_S06_4.htm

- 本国寺(下山城) - DTI http://www.zephyr.dti.ne.jp/bushi/siseki/shimoyamajo.htm

- minobu.repo.nii.ac.jp https://minobu.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=863&file_id=22&file_no=1

- 信玄の後継者・武田勝頼が辿った生涯|長篠の戦いで敗れ、武田氏を滅亡させた若き猛将【日本史人物伝】 | サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト - Part 2 https://serai.jp/hobby/1124110/2

- 穴山梅雪は何をした人?「裏切り者と呼ばれ武田家を残すも伊賀越えできなかった」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/baisetsu-anayama

- 駿河 江尻城(小芝城) 当時は一大拠点の城郭だったようで | 久太郎 ... http://kyubay46.blog.fc2.com/blog-entry-363.html

- 登場人物インデックス - 新城市商工会 http://www.shinshiro.or.jp/battle/jinbutu-index.htm

- 穴山信君 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%B4%E5%B1%B1%E4%BF%A1%E5%90%9B

- 茶屋四郎次郎、穴山梅雪、長谷川秀一、本多忠勝 ~「伊賀越え」で ... https://rekishikaido.php.co.jp/detail/10527

- 戦国大名武田氏における暴力の規制について (9・完) https://opac.ryukoku.ac.jp/iwjs0005opc/bdyview.do?bodyid=TD32162819&elmid=Body&fname=hou_54_04_008.pdf

- 歴史の目的をめぐって 江尻城(駿河国) https://rekimoku.xsrv.jp/3-zyoukaku-04-ejirijo-suruga.html

- 本能寺の変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E8%83%BD%E5%AF%BA%E3%81%AE%E5%A4%89

- 穴山梅雪の墓のスポット情報 | 京都市北区 | JAFナビ https://drive.jafnavi.jp/spots/261126X01043/

- 【神君伊賀越え】家康は何かを隠している?謎だらけの伊賀越えの ... https://sengokubanashi.net/history/shinkun-igagoe/

- 穴山梅雪の本当の死因 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=pkbrozg44VI

- 光専寺・穴山梅雪の墓 (桜井市) 家康に続いて西へ 堺から大和を抜けたか https://www.naraliving.com/magazine/details446.html

- 武田軍外交戦略の要・穴山梅雪(信君)が辿った生涯|武田一門として活躍するも、家康へ臣従した武将【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1122859

- 穴山信君は主家と袂を分かって信長・家康にくみし、駿河と河内領約10万石の地を領有することになった。「武田家親族衆として穴山氏の活動」の項で述べたように https://www.town.minobu.lg.jp/chosei/choushi/T03_C03_S06_7.htm

- 穴山氏の墓所と、穴山氏のその後 - 日本実業出版社 https://www.njg.co.jp/column/column-38655/

- 貸切タクシーで巡る『ぶらり武田の歴史探訪』 - 【山梨県の観光バス会社】ご旅行や各種送迎、瑞牆山・金峰山・明野ひまわり畑へのアクセスにご利用ください。 http://cus4.kyohoku.jp/taxi/tourism/takedahistorytaxi/

- 身延町地域資料 みのぶみち ≫ 街道のようす https://www3.town.minobu.lg.jp/lib/shiryou/michi/route04.html

- 信玄生誕五百年、本格時代劇映画『信虎』第二弾 テレビスポットCMを打ちたい! https://camp-fire.jp/projects/406025/view

- 信玄を継ぐ者 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n6536hb/