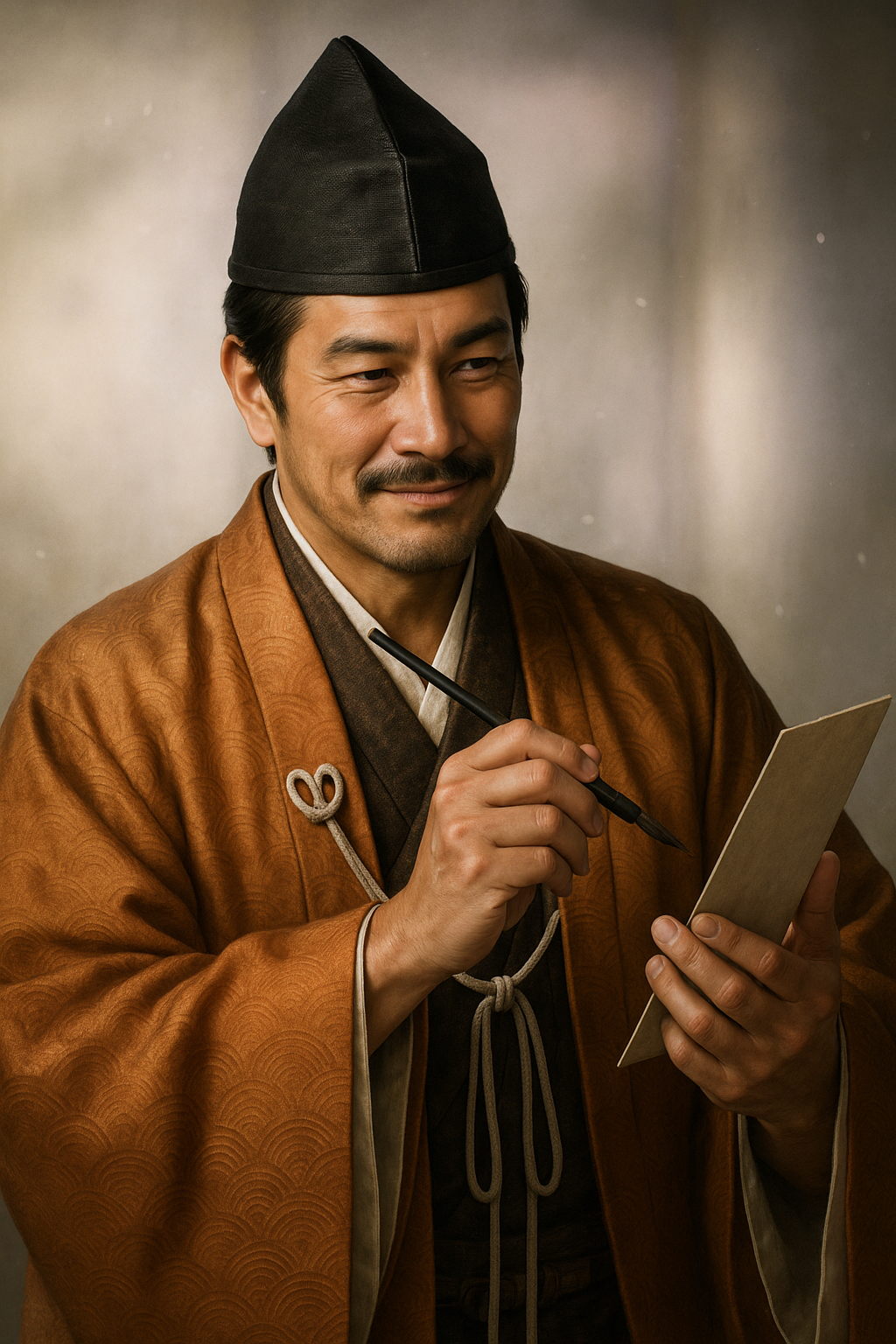

細川藤孝

細川藤孝(幽斎)は室町幕府の奉公衆から織田・豊臣・徳川に仕え、武将・政治家として活躍。和歌の大家として古今伝授を継承し、文化の断絶を防いだ文武両道の巨星。

細川藤孝(幽斎):戦国乱世を駆け抜けた文武両道の巨星

1. 序論

細川藤孝の多面性と歴史的重要性

戦国時代から江戸時代初期にかけての激動の時代を生きた細川藤孝(ふじたか、1534-1610)は、武将、政治家、そして当代随一の文化人「幽斎(ゆうさい)」として、日本史上に他に類を見ない多面的な足跡を遺した人物である 1 。彼の生涯は、室町幕府の終焉、織田信長、豊臣秀吉による天下統一事業、そして徳川幕府の確立という、日本史における大きな転換期と深く結びついている 1 。藤孝は、武将としての功績もさることながら、特に和歌の大家であり、古今伝授(こきんでんじゅ)の唯一の継承者としての文化的な貢献が、彼の歴史的評価を特異なものにしている 6 。

藤孝の生涯を俯瞰すると、彼が単に時流に乗って生き残った武将というだけではないことが明らかになる。彼の存在は、戦国武将の生存戦略において、武力や政治的手腕のみならず、文化的な素養や人脈、すなわち「文化資本」がいかに重要な役割を果たし得たかを示す象徴的な事例と言えるだろう。足利義輝から織田信長、豊臣秀吉、そして徳川家康に至るまで、目まぐるしく変わる政権中枢において、藤孝は常にその地位を保ち、時には重用され続けた 2 。裏切りや下剋上が日常茶飯事であったこの時代に、なぜ彼は粛清されることなく生き延び、影響力を持ち続けることができたのか。その鍵の一つは、彼が持つ卓越した文化的素養、とりわけ古今伝授の継承者という、他者には代替不可能な立場にあったと考えられる。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いの前哨戦である田辺城籠城戦において、藤孝の命が古今伝授の断絶を恐れた朝廷の勅命によって救われたという事実は、彼の文化資本が文字通り彼の生命を救った顕著な例である 3 。また、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった天下人たちが、それぞれ異なる政治的背景や個人的な資質から、藤孝のような高度な教養を持つ人物を必要としたことも見逃せない 8 。戦国時代は武力闘争の時代として一面的に捉えられがちだが、藤孝の事例は、文化が政治的・社会的な影響力を持ち、個人の運命、さらには一族の存続にまで深く関与したことを示している。彼の存在は、戦国時代の権力構造や価値観の多様性を理解する上で、極めて重要な示唆を与えてくれる。

本報告の構成

本報告では、細川藤孝の生涯を、その時代背景とともに概観し、次に武将としての側面、文化人「細川幽斎」としての側面をそれぞれ詳細に検討する。さらに、彼の人物像や主要な人間関係、特に明智光秀との関係性の変化に焦点を当てる。最後に、藤孝が後世の日本史および日本文化に遺した歴史的意義と遺産について考察する。

2. 細川藤孝の生涯と時代背景

出自と初期の活動:足利将軍家への奉仕

細川藤孝は、天文3年(1534年)4月12日、室町幕府の奉公衆であった三淵晴員(みつぶちはるかず)の次男として、京都東山で生まれたとされる(異説あり) 1 。幼名は万吉、熊千代と伝えられる 9 。後に、父晴員と共に12代将軍足利義晴の近臣であった細川氏の養子となる。養父については、和泉上半国守護であった細川元常(もとつね、三淵晴員の兄)とする説 5 や、幕府の有力者であった細川晴広(はるひろ)とする説 1 などがある。『寛政重修諸家譜』では元常を養父とするが、近江佐々木氏一門出身で将軍近臣の細川高久(たかひさ)や淡路守護家の細川晴広の名も養父候補として挙げられており、その詳細は必ずしも明確ではない 5 。いずれにしても、この養子縁組により、藤孝は名門細川氏の一員としての地位を得ることになった。

天文15年(1546年)、13代将軍足利義藤(よしふじ、後の義輝(よしてる))の偏諱(へんき、主君の名前の一字を与えられること)を受け、与一郎藤孝(よいちろうふじたか)を名乗るようになった 9 。幕臣として義輝に仕え、若くしてその才覚を現した。一説には義輝と共に育ったともいわれ、両者の関係は近かったとされる 1 。天文21年(1552年)には従五位下兵部大輔に叙任されている 9 。

しかし、永禄8年(1565年)5月19日、将軍義輝が二条御所において三好三人衆らに襲撃され殺害されるという永禄の変が発生する 9 。藤孝はこの変報を聞きつけ御所に駆けつけたが、既に事は終わった後であったという 9 。彼はその場に居合わせなかったことを悔やんだが、義輝の弟で奈良興福寺一乗院にいた覚慶(かくけい、後の足利義昭(よしあき))を救出し、次期将軍として擁立するために奔走を開始する 9 。この時、藤孝は兄の三淵藤英(ふじひで)や明智光秀らと協力し、覚慶を近江の和田惟政(わだこれまさ)や六角義賢(ろっかくよしかた)、若狭の武田義統(たけだよしずみ)、越前の朝倉義景(あさくらよしかげ)らのもとへ移し、幕府再興を目指した 9 。この時期の藤孝は極めて困窮しており、灯籠の油にさえ事欠き、社殿から油を頂戴することもあったと伝えられている 9 。

義昭の側近として、藤孝は副状(そえじょう、上位者からの命令を補足・伝達する文書)の発給などを通じて、九州の大名から山城国の在地領主に至るまで、広範囲の勢力との交渉や情報伝達を担い、幕府内での活動範囲を拡大していった 1 。彼の発給文書は永禄8年(1565年)を境に規模が拡大し、幕府構成員との連署も増加している 1 。これは、永禄の変で義輝を失い、義昭に従ったことによる変化と考えられる 1 。

織田信長政権下での台頭と長岡姓下賜

足利義昭を擁立する過程で、藤孝は明智光秀を通じて尾張国の織田信長に助力を求めることになる 9 。永禄11年(1568年)9月、信長が義昭を奉じて京都に入ると、藤孝もこれに従った 9 。義昭が征夷大将軍に任じられた後、藤孝は岩成友通(いわなりともみち)から奪還した山城国勝竜寺城(しょうりゅうじじょう)を与えられ、その城主となった 1 。

当初、藤孝は義昭の忠実な家臣として活動したが、次第に義昭と信長の関係は悪化していく。両者の対立が表面化すると、元亀4年(1573年)3月、藤孝は軍勢を率いて上洛した信長を出迎え、恭順の姿勢を示した 9 。信長の手紙からは、義昭が信長に逆心を抱いていることを藤孝が密かに信長に伝えていたことがうかがえる 9 。この行動は、藤孝が時代の流れを冷静に見極め、自身の将来を信長に託すという大きな決断であった。

義昭が信長によって京都から追放された後の同年10月10日、藤孝は信長から桂川の西の一職支配権(広範囲の支配権)を認められたのを機に、名字を「細川」から「長岡(ながおか)」に改めた 1 。この改姓は、藤孝自身の判断によるものであった可能性が高く、旧主君である足利義昭との関係を清算し、新たな主君である織田信長への完全な帰属と、長岡地域(現在の長岡京市周辺)の支配者としての立場を内外に明確に示すための戦略的行動であったと考えられる 1 。戦国時代において、姓や名は個人のアイデンティティだけでなく、政治的立場や忠誠の対象を示す重要な指標であった。藤孝の改姓は、彼が激動の時代を生き抜くために行った巧みな自己演出の一環であり、時代の変化への高い適応能力を示している。

信長の家臣となった藤孝は、山城淀城の戦いで岩成友通を破るなど武功を挙げ、以後、高屋城の戦い、越前一向一揆征伐、石山合戦、紀州征伐など、畿内各地を転戦した 9 。また、山陰方面軍総大将であった明智光秀の与力としても活躍し(黒井城の戦い)、天正5年(1577年)には信長に反旗を翻した松永久秀が籠る大和信貴山城を光秀と共に陥落させている(信貴山城の戦い) 9 。信長からの信頼は厚く、その武勇や政治的手腕だけでなく、教養の深さから朝廷との交渉役としても重用された 8 。

本能寺の変と藤孝の決断:幽斎玄旨への道

天正10年(1582年)6月2日、織田信長が京都本能寺で家臣の明智光秀に討たれるという衝撃的な事件(本能寺の変)が勃発する。この時、藤孝は光秀にとって年来の盟友であり、かつ藤孝の嫡男・忠興(ただおき)の正室・玉(ガラシャ)は光秀の娘という、極めて親密な関係にあった 9 。光秀は、信長を討った後、藤孝・忠興父子の協力を最も頼りにし、摂津一国を与えるといった破格の条件を提示して再三にわたり味方になるよう要請した 14 。

しかし、藤孝・忠興父子の決断は早かった。彼らは光秀の誘いを拒絶。藤孝は信長の死を悼んで剃髪し、法名を「幽斎玄旨(ゆうさいげんし)」と号し、家督を忠興に譲って丹後田辺城(現在の舞鶴城)に隠居した 3 。同時に、光秀の娘婿である明智秀満(ひでみつ)に明智家との交渉を絶つ旨の書状を送り、信長の三男・織田信孝や、中国攻めから急遽引き返してきた羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)にも「光秀に組しない」という立場を明確に伝えた 15 。また、忠興の妻であり光秀の娘である玉(ガラシャ)を丹後国の味土野(みどの)に幽閉した 3 。

この藤孝の「剃髪・隠居」という対応は、単なる日和見主義や裏切りとして片付けられるものではない。それは、直接的な武力行使を伴う明確な態度表明(光秀に味方する、あるいは積極的に敵対する)を避けることで、光秀方・秀吉方双方からの非難をかわし、結果的に細川家の存続を確実にするための高度な政治的判断であった。剃髪は信長への弔意を示す大義名分となり、光秀への加担を拒否する正当性を与えた。家督を忠興に譲ることで、自身は政治の表舞台から一時的に退き、状況を見極める時間を得るとともに、万が一の際の責任を回避する意図も含まれていたと考えられる。この決断は、情報収集と冷静な分析に基づいた、細川家の生き残りを最優先とするリアリズムの表れであり、戦国武将が直面する複雑な人間関係と政治的岐路において、いかにして家を保つかという命題に対する一つの解答を示している。武力だけでなく、情報、タイミング、そして「大義名分」を巧みに利用する藤孝の知略が際立っている。

結果として、有力な親族大名である藤孝・忠興父子の離反は、光秀にとって大きな打撃となり、その後の山崎の合戦での敗死に繋がった 6 。羽柴秀吉は、藤孝・忠興父子が光秀に与しなかったことを高く評価した 6 。

豊臣政権下での活動と九州平定

本能寺の変後、天下統一への道を歩み始めた羽柴秀吉の下で、幽斎(藤孝)は文化人として、また時には武将としても重用された 2 。天正13年(1585年)の紀州征伐、天正15年(1587年)の九州平定にも武将として参加している 9 。特に九州平定後、天正15年(1587年)に発生した梅北一揆の際には、上使(じょうし、幕府や朝廷からの使者)として薩摩国に赴き、島津氏の蔵入地(直轄領)の改革(薩摩御仕置)を行うなど、政治的な手腕も発揮した 5 。この功績により、文禄4年(1595年)には大隅国に3000石を加増されている(後に越前国府中に移封) 5 。

関ヶ原の戦いと田辺城籠城:古今伝授の危機と救済

慶長5年(1600年)、豊臣秀吉の死後、徳川家康と石田三成の対立が先鋭化し、関ヶ原の戦いが勃発する。この時、細川家の当主である忠興は、家康が主導する会津の上杉景勝討伐軍に主力兵を率いて参加していたため、丹後国は手薄な状態であった 3 。幽斎は、三男の細川幸隆(ゆきたか)と共に、わずか500に満たない手勢で丹後田辺城(舞鶴城)に籠城し、小野木重勝(おのぎしげかつ)や前田茂勝(まえだしげかつ)らが率いる1万5千人もの西軍の大軍に包囲された 3 。

圧倒的な兵力差にもかかわらず、幽斎が指揮する籠城勢の抵抗は激しく、また攻囲軍の中には幽斎の歌道の弟子も多く含まれていたため戦闘意欲に乏しく、戦線は膠着状態となった 9 。この籠城戦において、幽斎の文化人としての側面が決定的な役割を果たす。当時、幽斎は三条西実枝(さんじょうにしさねき)から相伝された古今伝授の唯一の継承者であった 6 。もし幽斎が戦死すれば、歌道の秘伝である古今伝授が永久に断絶してしまうことを朝廷(特に幽斎の弟子の一人であった八条宮智仁親王(はちじょうのみやとしひとしんのう)とその兄である後陽成天皇)は深く憂慮した 3 。

智仁親王は再三にわたり講和を働きかけたが、幽斎はこれを謝絶し籠城を続けた 9 。しかし、ついに後陽成天皇の勅命により、三条西実条(さねえだ)、中院通勝(なかのいんみちかつ)、烏丸光広(からすまるみつひろ)らが勅使として田辺城に派遣され、関ヶ原の本戦のわずか2日前の9月12日、講和が成立した 9 。これにより、幽斎の命と、彼が一身に体現していた古今伝授という文化遺産は救われたのである 3 。この約2ヶ月に及ぶ籠城戦は、西軍の兵力約1万5千を関ヶ原の本戦から引き離す結果となり、間接的に東軍の勝利に貢献したとも評価されている 3 。

徳川政権下での晩年と逝去

関ヶ原の戦いで東軍が勝利すると、嫡男・忠興はその戦功により豊前国小倉藩39万9千石の大封を得た 9 。一方、幽斎はその後、京都の吉田などで悠々自適の晩年を送ったといわれる 3 。彼は70歳を超えてもなお歌人・連歌師としての活動を続け、門弟や公家衆に古今伝授を施し、文化面での後進育成に力を注いだ 7 。

慶長15年(1610年)8月20日未の下刻(午後3時前)、幽斎は京都三条車屋町の自邸にて、77年の波乱に満ちた生涯を閉じた 3 。

表1: 細川藤孝 略年表

|

年(西暦/和暦) |

年齢 |

主要な出来事 |

関連人物 |

|

1534年 (天文3年) |

1歳 |

4月12日、三淵晴員の次男として京都東山にて誕生(万吉、熊千代) 5 。後に細川晴広(または元常)の養子となる 1 。 |

三淵晴員、細川晴広/元常 |

|

1546年 (天文15年) |

13歳 |

13代将軍足利義藤(義輝)の偏諱を受け、与一郎藤孝を名乗る 9 。 |

足利義輝 |

|

1552年 (天文21年) |

19歳 |

従五位下・兵部大輔に叙任 9 。 |

|

|

1565年 (永禄8年) |

32歳 |

5月19日、永禄の変で足利義輝横死。足利義昭(覚慶)擁立に奔走開始 9 。 |

足利義輝、足利義昭、明智光秀 |

|

1568年 (永禄11年) |

35歳 |

9月、織田信長、義昭を奉じて上洛。藤孝も従う。山城国勝竜寺城主となる 9 。 |

織田信長、足利義昭 |

|

1573年 (元亀4年/天正元年) |

40歳 |

3月、信長に恭順。7月、義昭追放。10月、桂川以西の支配権を得て長岡藤孝と改姓 1 。 |

織田信長、足利義昭 |

|

1577年 (天正5年) |

44歳 |

信貴山城の戦いに参加、松永久秀を討つ 9 。 |

明智光秀、松永久秀 |

|

1578年 (天正6年) |

45歳 |

嫡男・忠興と明智光秀の娘・玉(ガラシャ)が結婚 9 。 |

細川忠興、明智光秀、玉(ガラシャ) |

|

1580年 (天正8年) |

47歳 |

丹後南半国を与えられ、宮津城主となる 9 。 |

織田信長 |

|

1582年 (天正10年) |

49歳 |

6月、本能寺の変。光秀の誘いを断り剃髪、「幽斎玄旨」と号す。家督を忠興に譲り田辺城に隠居 6 。 |

明智光秀、細川忠興 |

|

1585年 (天正13年) |

52歳 |

豊臣秀吉の紀州征伐に参加 9 。 |

豊臣秀吉 |

|

1587年 (天正15年) |

54歳 |

九州平定に参加。梅北一揆後、薩摩御仕置を行う 9 。著作『九州道之記』 5 。 |

豊臣秀吉、島津義久 |

|

1595年 (文禄4年) |

62歳 |

大隅国に3000石加増(後に越前府中に移封) 5 。 |

豊臣秀吉 |

|

1600年 (慶長5年) |

67歳 |

関ヶ原の戦い。田辺城に籠城し、勅命により開城。古今伝授の命脈を保つ 3 。 |

後陽成天皇、八条宮智仁親王 |

|

1610年 (慶長15年) |

77歳 |

8月20日、京都三条車屋町の自邸にて死去 3 。 |

|

3. 武将としての細川藤孝

細川藤孝は、文化人としての名声が高い一方で、戦国武将としても確かな足跡を残している。彼の武将としての側面は、個人の武勇、戦略家・戦術家としての能力、そして領国経営の手腕という多角的な視点から評価される必要がある。

主要な戦歴と軍事的評価

藤孝の戦歴は、足利義昭の擁立運動に始まり、織田信長、豊臣秀吉の配下として数々の重要な戦いにその名を連ねる。永禄12年(1569年)の本圀寺の変では、三好三人衆による義昭の居所の急襲に対し、三好義継や和田惟政らと共に駆けつけこれを撃退した 9 。信長配下としては、元亀4年(1573年)の第二次淀古城の戦いで池田勝正、三淵藤英と共に岩成友通を滅ぼす功を挙げ 9 、その後も高屋城の戦い、越前一向一揆征伐、石山合戦、紀州征伐などに従軍した 9 。天正5年(1577年)には、明智光秀と共に松永久秀の籠る大和信貴山城を陥落させている(信貴山城の戦い) 9 。

特に注目されるのは、丹後平定戦と田辺城籠城戦である。天正8年(1580年)、藤孝は丹後国に進攻するが、当初は守護一色氏の反撃に遭い失敗。後に明智光秀の加勢を得て丹後南部を平定し、宮津城を居城とした 9 。慶長5年(1600年)の田辺城籠城戦では、わずか500の手勢で1万5千と号する西軍の大軍を相手に約2ヶ月間持ちこたえ、最終的には朝廷の勅命によって開城するという、類稀な展開を見せた 3 。この戦いは、彼の武将としての粘り強さと、文化人としての名声がいかに彼の運命を左右したかを示す象徴的な出来事である。

藤孝は個人的な武芸にも秀でており、剣術を塚原卜伝(つかはらぼくでん)に、弓術を波々伯部貞弘(ははかべさだひろ)に学び、弓馬故実(きゅうばこじつ)を武田信豊から相伝されるなど、当代一流の武芸者でもあった 5 。膂力にも優れ、京都の路上で暴れる牛の角を掴んで引き倒したという逸話も残る 5 。

一方で、藤孝の武将としての評価には幅が見られる。ある資料では「武将(管理職)としての評価は高くなかった」 6 と記されているのに対し、別の資料では「知勇兼備の武将として有名」 3 、「一世に聞えた名将」 2 と称賛されている。この評価の差異は、彼のキャリアパスと時代の要求の変化を反映している可能性がある。藤孝は、初期には一武将として前線で活躍したが、信長政権下で丹後を与えられて以降は、領国経営や中央政権との交渉、そして文化活動にその活動の比重が移っていった。そのため、大規模な軍団を率いて野戦を指揮するタイプの「管理職としての武将」、すなわち戦略家・戦術家としての側面は、他の専門的な武将に比べて目立たなかったか、あるいはその能力を発揮する機会が限定的だったのかもしれない。彼の「武」は、個人的な技量や小規模な部隊指揮、城の守備といった局面では優れた能力を発揮したが、彼の真価はむしろ、卓越した政治的判断力や文化を通じた影響力にあったと言えるだろう。戦国時代における「武将」の定義は一様ではなく、藤孝のような多才な人物は、その時々の状況や政権の要求に応じて異なる側面を評価された。彼の事例は、武将の評価が単なる戦闘能力だけでなく、統治能力、交渉力、さらには文化的素養といった複合的な要素によって形成されることを示している。

丹後国経営:宮津城主としての施政

天正8年(1580年)、織田信長の命により丹後南半国(加佐郡・与謝郡)を与えられた藤孝は、宮津城を居城として丹後国の経営に着手した 9 。

宮津城の築城と城下町の整備は、藤孝の丹後経営における中心的な事業であった。この築城には、当時織田家中で築城の名手としても知られた明智光秀が深く関与したとされる 17 。信長から藤孝に宛てた書状にも「光秀とよく相談して丈夫に造るように」との指示が見られる 18 。宮津城は日本海に面した海城であり、当時信長が進めていた中国地方の毛利氏攻略における水軍拠点としての戦略的意義も持っていたと考えられている 18 。近世に多く見られる水城の先駆けとも評価されるこの城の選地と縄張りには、光秀の経験と戦略が大きく反映された可能性が高い。

領国経営においては、検地の実施や寺社領の安堵も行われた。天正9年(1581年)には、天橋立の智恩寺(ちおんじ)の寺領について指出検地(さしだしけんち、自己申告による検地)を行い、寺領を安堵している 17 。また、天正11年(1583年)には智恩寺に対して三か条の禁制を出し、寺内での樹木伐採や橋立裏での銃声発砲を禁じるなど、地域の秩序維持にも努めた 20 。

具体的な経済政策については、商人や職人を招致し、一部税を免除するなどの商業政策を実施したとされ 17 、漁業や林業といった在地産業の奨励にも取り組んだと伝えられる 17 。税制に関しては、新たな年貢制度を確立したとされるが 17 、その詳細な内容や年貢率については史料が乏しい。家臣団統制については、「家臣団を組織し、明確な賞罰の制度を確立した」との記述が見られる 17 。

藤孝の丹後経営は、軍事拠点としての整備と同時に、中央政権(織田政権)との連携を強く意識したものであった。信長の家臣として丹後を与えられた以上、その経営は信長の天下統一事業と不可分であり、同時に一国の大名としての地位を固めるためには、領内の安定と経済基盤の確立が不可欠であった。この丹後での統治経験は、後の細川家による豊前小倉藩、そして大大名となる肥後熊本藩の経営における統治能力の基礎を築いたと言えるだろう。

4. 文化人 細川幽斎

細川藤孝が歴史上特異な存在感を放つ最大の理由は、武将としての側面と並び立つ、あるいはそれ以上に際立つ文化人「細川幽斎」としての顔である。和歌、古典学、茶道、能楽など、多岐にわたる分野で当代一流の教養と技能を身につけ、特に古今伝授の継承者として日本文化史に不滅の足跡を刻んだ。

和歌の大家:古今伝授の継承と展開

幽斎は、当代随一の歌人として広くその名を知られていた 1 。彼の和歌における最大の功績は、中世以来の歌学の秘伝である「古今伝授」を継承し、それを後世に伝えたことにある。

三条西実枝からの相伝と公家・武家への伝授

幽斎は、二条派の歌道伝承者であった公卿・三条西実枝(さねき/さねずみ、実澄とも)から、天正2年(1574年)頃に勝竜寺城の天守で古今伝授を受けた 9 。この伝授は、実枝の子である三条西公国(きんくに)がまだ若年であったため、幽斎が一時的に預かるという形であったとされる 23 。その後、幽斎は約束通り公国に返し伝授を行い 23 、さらに公国の死後はその縁者である中院通勝(なかのいんみちかつ)や、後陽成天皇の弟宮である八条宮智仁親王(としひとしんのう)らにも古今伝授を授け、近世歌学の礎を築いた 7 。

古今伝授とは、『古今和歌集』の本文解釈を中心に、歌作の技法、関連する古典の知識、故実(古来の儀式や慣習)、さらには陰陽道や神道に関わる秘説までをも含む、口伝や切紙(きりがみ)、抄物(しょうもの、注釈書)によって師から弟子へと秘かに伝えられる総合的な学問体系であった 24 。

「三木三鳥」などの秘説

古今伝授の中核をなす秘説の一つに「三木三鳥(さんぼくさんちょう)」がある。これは特定の木や鳥を指し、それらが詠まれた和歌の解釈や象徴的意味に関する秘伝である。流派により内容は多少異なるが、一般的に「三木」とは「おがたまの木」「めどに削り花」「かはなぐさ」、「三鳥」とは「よぶこどり」「ももちどり」「いなおほせどり」を指すとされる 25 。これらの多くは、『古今和歌集』の中でも登場頻度が低い、あるいは文字遊び(物名)として詠み込まれた特殊な語であり、その選定自体が秘伝の権威性と神秘性を高める役割を果たしていたと考えられる 26 。例えば、「をがたまの木」は紀友則の歌に隠された物名として解釈され、「めどに削り花」は造花を指すとされる 26 。これらの秘説は、和歌の表面的な美しさだけでなく、その背後にある深い知識や伝統を理解するための鍵とされた。

幽斎による古今伝授の継承と普及活動は、戦乱による文化の断絶を防ぎ、近世へと続く和歌文化の命脈を保つ上で決定的な役割を果たした。これは単なる個人的な趣味や教養の域を超え、文化史的使命感に裏打ちされた行動であったと言える。田辺城籠城の際に、幽斎自身の死よりも古今伝授の断絶が朝廷に憂慮されたという事実は、彼が文化の担い手としていかに重要視されていたかを示すものである 3 。また、彼が積極的に弟子を取り、多くの著作を残したことも、この伝統を次代に伝えようとする強い意志の表れである 5 。ある資料には、晩年の幽斎が「文化の継承という新たな使命に邁進した」と記されている 7 。彼の文化活動は、単なる個人的な研鑽ではなく、公的な文化インフラの維持・再構築という側面を持っていた。特に、天皇や皇族への伝授は、和歌文化の権威を再確認し、その存続を確実にする上で極めて重要であった。幽斎の存在なくして、古今伝授を中心とする中世歌学の伝統が近世に円滑に受け継がれたかは疑問であり、日本の文学史・文化史における彼の貢献は計り知れない。

和歌の代表作と歌風

幽斎の和歌は、二条派の伝統を引き継ぐ温雅な詠風が特徴とされる 27 。具体的な作品としては、豊臣秀吉の吉野花見に随行した際の歌や、秀吉からの歌に対する返歌などが知られている 24 。また、京都の嵐山に似ているとして桜を植えさせたとされる地で詠んだ「豊国の嵐の山の麓川 岩越す波は桜なりけり」という歌も伝えられている 3 。これらの歌は、彼の教養の深さと、時々の情景や人間関係を巧みに詠み込む才能を示している。

著作活動:『詠歌大概抄』『衆妙集』『伊勢物語闕疑抄』『九州道之記』等

幽斎は、和歌に関する論書、古典の注釈書、紀行文など、数多くの著作を残した。これらは彼の学識の深さと広がりを示すとともに、後世の日本文学研究にとって貴重な資料となっている。

表2: 細川藤孝(幽斎)の主要著作一覧

|

著作名 |

ジャンル |

成立年代(推定含む) |

内容概略・特記事項 |

主な典拠 |

|

『古今和歌集聞書』(『伝心抄』とも) |

注釈書 |

安土桃山時代 (16世紀) |

『古今和歌集』の注釈。古今伝授の内容を含む。 |

5 |

|

『詠歌大概抄』(『詠歌大概聞書』とも) |

歌論書 |

安土桃山時代~江戸初期 |

和歌の作法や心得に関する論。講義録の可能性も。 |

5 |

|

『衆妙集』 |

私家集 |

安土桃山時代~江戸初期 |

幽斎自身の和歌を収めた歌集。 |

5 |

|

『伊勢物語闕疑抄』 |

注釈書 |

文禄5年(1596年)頃~慶長年間 |

『伊勢物語』の注釈書。八条宮智仁親王への講釈が基。古活字本として出版された可能性。 |

5 |

|

『九州道之記』 |

紀行文 |

天正15年(1587年) |

九州平定に従軍した際の道中の記録。 |

5 |

|

『東国陣道之記』 |

紀行文 |

不明 |

東国への従軍記録か。 |

5 |

|

『古今若衆序』 |

序文 |

不明 |

若者向けの古今集入門か。 |

5 |

|

『百人一首抄』 |

注釈書 |

不明 |

『百人一首』の注釈。 |

5 |

これらの著作は、幽斎の文学的才能と学問的探求心の深さを物語っており、彼が単なる和歌の詠み手ではなく、古典研究者、歌学の理論家としても卓越していたことを示している。

古典籍の収集・保存と永青文庫への継承

幽斎は、和歌や物語などの古典籍を積極的に収集し、また自ら書写することによって、その保存と伝承に努めた 28 。戦国時代の混乱は多くの貴重な文化財を散逸させ、あるいは焼失させた。そのような状況下で、幽斎は古典の価値を深く理解する文化人として、これらの知的遺産を保護し、後世に伝えるという使命感を持っていたと考えられる。

彼が収集・書写した古典籍は、後に細川家代々のコレクションの中核となり、その多くは現在、永青文庫(えいせいぶんこ)に収蔵されている 33 。永青文庫には、幽斎自筆とされる書状や和歌、彼が書写した『古今和歌集』や『古今和歌六帖』などが現存しており 2 、これらは幽斎の学問的活動や文化的関心を具体的に示す一級の史料である。彼の活動は、個人の学問的探求と同時に、文化財の保護・救済という側面も持っていた。特に、彼自身が古今伝授の継承者であったことから、和歌関連の古典籍に対する関心は極めて深かったと推測される。幽斎の古典籍収集・保存活動は、近世大名家による文化財保護の先駆けとも言えるものであり、細川家が代々文化を重んじる家風を築き、永青文庫という形で今日まで多くの貴重な資料を伝えているのは、初代幽斎のこの姿勢に負うところが大きい。これは、個人の文化的パトロネージが、国家レベルの文化保存に匹敵する貢献を成し得ることを示している。

茶道、能楽、武芸、その他諸芸への造詣

幽斎の文化人としての才能は和歌や古典学に留まらなかった。彼は、茶の湯にも深く通じ、千利休(せんのりきゅう)ら当代一流の茶人とも交流があった 2 。能楽にも堪能で、自ら鼓を打ち、仕舞(しまい、能の一部を面装束をつけずに舞うこと)も得意としたと伝えられる 2 。

武芸においても、前述の通り剣術を塚原卜伝に、弓術を波々伯部貞弘に学び、武田信豊からは弓馬故実の相伝を受けるなど、一流の腕前であった 5 。さらに、蹴鞠(けまり)、料理(包丁捌き)、囲碁、猿楽(能楽の前身)など、およそ当時の武士の教養とされた諸芸百般に通じていた 2 。

これらの多岐にわたる芸道への通暁は、幽斎の知的好奇心の旺盛さを示すと同時に、当時の武将の理想像である「文武両道」を高いレベルで体現するものであった 2 。戦国武将の「教養」が単なる個人的な嗜みではなく、社会的地位の維持、広範な人脈形成、さらには政治的影響力の発揮に不可欠な要素であったことを、幽斎の生き方は雄弁に物語っている。彼が秀吉や家康といった天下人に文化人として寵遇された背景には 2 、こうした広範な教養があった。茶の湯を通じて利休らと、和歌を通じて公家や他の武将と交流したことは 5 、情報収集や影響力行使の貴重な機会を提供したはずである。戦国時代において、武力一辺倒では生き残りが困難な場合もあり、特に中央政界で活動するには、高度な文化リテラシーが求められた。幽斎の多芸は、乱世を生き抜くための洗練された処世術の一部でもあったと言えるだろう。

5. 人物像と人間関係

細川藤孝(幽斎)の人物像は、彼が生きた戦国という時代の複雑さを反映し、多面的である。同時代および後世からの評価は一様ではなく、彼の行動や選択は様々な角度から解釈されてきた。また、明智光秀との関係は、彼の生涯における重要な人間関係の一つであり、その変化は藤孝の人物像を理解する上で欠かせない。

同時代及び後世からの評価:知将、文化の守護者、あるいは時勢の達人

藤孝は、多くの史料や逸話の中で、「才能の人」 6 、「文武両道」 2 、「知勇兼備の武将」 3 として肯定的に評価されている。彼の冷静な判断力、先見性、鋭い観察力、そして時にはユーモアのセンスも持ち合わせていたことが伝えられている 2 。

一方で、足利義昭、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康と、生涯で何度も主君を変えたことから、「世渡り上手」「恩知らず」といった批判的な評価も存在した 10 。しかし、こうした評価に対しては、それは単なる卑怯さや日和見主義ではなく、彼の冷静で合理的な判断の結果であり、また、信長、秀吉、家康といった時の天下人たちから常に必要とされる人材であったからだ、という反論もなされている 2 。藤孝自身が「時代の流れを見極め、新たな主君に仕えることが、この国の平和への近道」と判断していたという記述もある 7 。

特に、田辺城籠城戦において、彼の命が「武将の命より、文化の継承を重んじる」という朝廷の認識を引き出し、勅命によって救われたという事実は、彼が単なる武将ではなく、文化の守護者としていかに特別な存在であったかを物語っている 7 。室町幕府の存続期から江戸時代初期に至るまで、激動する政権の中枢と深く関わりながら生き抜いた藤孝は、「他に類を見ない」 1 と評される稀有な人物であった。

藤孝に対する「変節漢」という評価と「時代の先を読む慧眼の士」という評価が併存する背景には、戦国時代の価値観の複雑性と、後世の歴史観の投影があると考えられる。主君への絶対的な「忠節」を至上とする後世の儒教的価値観や、特定の英雄に感情移入する視点からは、彼の主君の変遷は「変節」と映るかもしれない。しかし、家名の存続と自身の理想(例えば文化の保護)の実現を最優先とする戦国武将のリアリズムから見れば、彼の行動は合理的かつ戦略的であったと解釈できる。彼の行動が一貫して細川家の存続と発展、そして文化の保護という目的に沿っていたと見ることも可能である。藤孝の評価の変遷は、歴史上の人物が時代や視点によってどのように解釈され、語り継がれていくかという歴史叙述そのものの問題を提起している。彼の多面的な行動は、単純な善悪二元論では捉えきれない戦国時代の複雑な人間像を体現していると言えるだろう。

明智光秀との関係:盟友から訣別へ

細川藤孝の人間関係の中で、特に注目されるのが明智光秀との関係である。両者は、足利義昭の擁立運動において協力して以来の盟友であり 9 、信長配下としても丹後・丹波平定戦などで共に戦った(この時は光秀が藤孝の上司であった) 15 。さらに、藤孝の嫡男・忠興と光秀の娘・玉(ガラシャ)が婚姻したことにより、両家は姻戚関係にもあった 9 。

しかし、天正10年(1582年)の本能寺の変は、この親密な関係に決定的な亀裂を生じさせた。信長を討った光秀は、藤孝・忠興父子の協力を強く期待し、摂津一国を与えるなどの破格の条件を提示して味方に引き入れようとした 14 。だが、藤孝父子はこれを拒絶。この決断は、光秀にとって大きな誤算であり、その後の敗北に繋がる一因となった 6 。

藤孝が、個人的には恩義や親密な関係があったはずの光秀を見限った背景には、彼の非情ともいえる現実主義的な判断があった。彼は、光秀の謀反が天下の支持を得られず、短期間で失敗すると冷静に分析し、光秀に加担することは細川家の滅亡に繋がると判断したと考えられる。ある史料は「聡明な藤孝には、光秀では天下が握れないことをよく知っていたのである」と指摘している 8 。この決断は、個人的な情よりも、家と自身の存続、そしてより大きな政治的安定(あるいは時流を見極め勝者へ加担すること)を優先する、戦国武将特有のプラグマティズムを示している。このエピソードは、戦国時代の人間関係の厳しさと、政治的決断の非情さを象徴している。藤孝の選択は、結果として細川家を救い、その後の繁栄に繋がったが、そこには個人的な絆を断ち切るという痛みが伴ったはずであり、乱世を生き抜くリーダーの孤独と責任の重さを示唆している。

なお、光秀と藤孝の身分関係については、奈良興福寺多聞院主・英俊の日記『多聞院日記』に「光秀は細川藤孝の中間(ちゅうげん、下級武士)だったのを信長から引き立てられた」という記述があるが、これについては明確な根拠に基づくものではないだろうという指摘もある 14 。

九曜紋の逸話と細川家の家紋

細川家の家紋である九曜紋(くようもん)の由来についても興味深い逸話が残されている。ある日、藤孝が九曜紋を付けた衣装で登城した際、織田信長から「変わった紋様をつけておるな」と声をかけられた。すると藤孝は黙って信長の脇差の鍔(つば)を指さした。その鍔には九曜紋が彫られていたのである。信長は藤孝の鋭い観察力とユーモアに感心し、以後、藤孝は九曜紋を正式に家紋として用いるようになったという 6 。ただし、この九曜紋は、後に細川家に思いもかけない禍根を残すことになるとも記されており 6 、その詳細はここでは触れられていないが、興味深い伏線となっている。

6. 結論:細川藤孝の歴史的意義と遺産

細川藤孝(幽斎)は、戦国時代から江戸時代初期という日本史の大きな転換期において、武将として、政治家として、そして当代随一の文化人として、他に類を見ない多大な影響を後世に遺した。彼の生涯と業績は、近世大名細川家の礎を築いたという点、そして日本文化の継承と発展に大きく貢献したという点の双方から、高く評価されるべきである。

近世大名細川家の礎

藤孝の卓越した政治感覚と、時代の変化を的確に読み取る先見性、そして巧みな処世術は、嫡男・忠興の代に豊前小倉藩39万9千石、さらにはその子・忠利の代に肥後熊本藩54万石という大大名への道を拓き、江戸時代を通じて続く細川家の繁栄の確固たる基礎を築いた 2 。彼が足利将軍家、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という目まぐるしく変わる天下人に仕えながらも、常にその信頼を得て生き残ったことは、単なる幸運ではなく、彼の非凡な能力の証左である。その結果、細川家は近世大名として確固たる地位を築き、現代に至るまでその家名を伝えている(元内閣総理大臣の細川護煕氏はその末裔である) 6 。

日本文化への貢献と後世への影響

藤孝の歴史的意義は、武将や大名の祖としての側面以上に、日本文化への貢献において際立っている。特に、和歌の秘伝である古今伝授を三条西実枝から受け継ぎ、戦乱の世にあってその断絶を防ぎ、八条宮智仁親王や中院通勝らに伝授することで、中世から近世へと続く歌学の命脈を保った功績は計り知れない 5 。田辺城籠城戦において、彼の文化的な価値が武力による攻防を超越し、朝廷の勅命によって命が救われたという逸話は、彼の文化史における重要性を象徴している。

また、幽斎自身が著した『詠歌大概抄』『衆妙集』『伊勢物語闕疑抄』『九州道之記』などの著作や、彼が収集・書写した多くの古典籍は、永青文庫などに収蔵され、後世の日本文学研究や文化理解にとってかけがえのない貴重な資料となっている 5 。彼の学芸に対する深い造詣と情熱は、単に個人的な研鑽に留まらず、戦乱で失われかねなかった知的遺産を組織的に保護し、次代へ継承するというアーカイブ的な役割をも果たした。細川家が代々文化を重んじる家風を築き、永青文庫という形で今日まで多くの貴重な資料を伝えているのは、初代幽斎のこの姿勢に負うところが大きい。

細川藤孝の生涯は、戦国時代から江戸時代初期への移行期における「武」と「文」の価値観の変容と融合を体現している。彼は、武勇に優れながらも、和歌や茶道、能楽といった高度な教養を身につけ、それを政治的・社会的な影響力に転化させた。戦国乱世が終息に向かい、新たな統治体制が模索される中で、武力だけでなく教養や文化的権威が為政者に求められるようになった。藤孝の生き方は、この時代の変化を先取りし、新たな武士の理想像、すなわち文武両道を高い次元で実践する姿を提示したと言える。彼の存在と活動は、後の武家社会における文治主義の思想的基盤の一部を形成し、大名の文化的パトロネージにも影響を与えた可能性が考えられる。藤孝の遺したものは、細川家の繁栄に留まらず、日本の文化史そのものに深く刻まれている。彼の生涯は、日本史における権力と文化の複雑かつ豊かな関係性を考察する上で、今後も多くの示唆を与え続けるであろう。

引用文献

- 細川藤孝の動向について https://tais.repo.nii.ac.jp/record/719/files/%E8%AB%96%E9%9B%8640%20%E8%B0%B7%E6%A9%8B%20%E3%83%AA%E3%83%9B%E3%82%9A%E3%82%B7%E3%82%99%E3%83%88%E3%83%AA.pdf

- 戦国随一の『チート系』武将・細川幽斎公|黒田きのと - note https://note.com/kuroda_roman/n/n097afe6e1f99

- 第3話 時の天皇が命を救った知勇兼備の武将・細川幽斎とは - 小倉城ものがたり https://kokuracastle-story.com/2019/12/story3-hosokawayusai/

- echo-lab.ddo.jp http://echo-lab.ddo.jp/libraries/%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E5%A4%A7%E5%AD%A6/%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%AB%96%E9%9B%86/%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%AB%96%E9%9B%8640%E5%8F%B7/%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%AB%96%E9%9B%8640%E5%8F%B7%20002%E8%B0%B7%E6%A9%8B%E5%95%93%E5%A4%AA%E3%80%8C%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E8%97%A4%E5%AD%9D%E3%81%AE%E5%8B%95%E5%90%91%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%80%E2%80%95%E8%B6%B3%E5%88%A9%E3%83%BB%E7%B9%94%E7%94%B0%E9%80%A3%E5%90%88%E6%94%BF%E6%A8%A9%E6%9C%9F%E3%82%92%E4%B8%AD%E5%BF%83%E3%81%AB%E2%80%95%E3%80%8D.pdf

- 細川藤孝- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E8%97%A4%E5%AD%9D

- 麒麟がくる』で登場、細川藤孝の素顔 常に勝ち馬に乗り続けてきた「遊泳術の天才 - ウチコミ! https://uchicomi.com/uchicomi-times/category/lifestyle/main/13489/

- 細川幽斎(ほそかわ ゆうさい/細川藤孝) 拙者の履歴書 Vol.68~文武両道で乱世を渡る - note https://note.com/digitaljokers/n/n4acd6fcd8b62

- 処世術に優れた武将 - M-NETWORK http://www.m-network.com/sengoku/sen-04.html

- 細川藤孝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E8%97%A4%E5%AD%9D

- 戦国大名・細川幽斎は関ヶ原の戦いの功労者?生涯や評価・本能寺の変のときの行動も解説 https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/61747/

- 本能寺の変で縁戚の光秀に目もくれず秀吉に評価された…常に勝者側についた"時流読みの天才"の名前 信長から感謝の手紙をもらい、姓・家紋を変えてまで取り入る徹底ぶり - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/86456?page=1

- 冷静な判断で戦国を生き抜いた細川藤孝の処世術|Biz Clip(ビズ ... https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-037.html

- 室町幕府滅亡約1年前の織田信長書状を発見 細川藤孝にすがる信長「あなただけが頼りです」 | 熊本大学 https://www.kumamoto-u.ac.jp/whatsnew/zinbun/20240906

- 細川藤孝~「文武両道」の男は、かくして戦国乱世を生き抜いた ... https://rekishikaido.php.co.jp/detail/7862?p=1

- 本能寺の変の明智光秀と細川藤孝 玉の三戸野への幽閉と小侍徒の ... https://note.com/shigetaka_takada/n/nd89c6b34105f

- 細川忠興 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E5%BF%A0%E8%88%88

- 丹後宮津城(宮津市) - 丹後の地名 https://tangonotimei.com/doc/miyazujyo.html

- 細川藤孝と明智光秀が築城!幻の海城「宮津城」の知られざる歴史 ... https://miyazu-city.note.jp/n/nd945477e5131

- www.bunka.go.jp https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/bunkazai_hozon/pdf/94143001_16.pdf

- www.kyoto-be.ne.jp https://www.kyoto-be.ne.jp/tango-m/cms/wp-content/uploads/2023/08/%E3%80%8E%E4%B8%B9%E5%BE%8C%E9%83%B7%E5%9C%9F%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A%E3%80%8F%E7%AC%AC12%E5%8F%B7%EF%BC%88%E4%BD%8E%E7%94%BB%E8%B3%AA%E7%89%88%EF%BC%89.pdf

- https://www.kyoto-be.ne.jp/tango-m/cms/wp-content/uploads/2023/08/%E3%80%8E%E4%B8%B9%E5%BE%8C%E9%83%B7%E5%9C%9F%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8D%E3%80%8F%E7%AC%AC12%E5%8F%B7%EF%BC%88%E4%BD%8E%E7%94%BB%E8%B3%AA%E7%89%88%EF%BC%89.pdf

- 一九世紀丹後宮津藩の藩政と漁場利用関係 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/239560/1/shirin_082_6_912.pdf

- 中院通勝と細川幽斎-永遠の『源氏物語』- - 百瀬ちどりの楓宸百景 https://chidori-jyuku.jimdoweb.com/%E6%A5%93%E5%AE%B8%E7%99%BE%E6%99%AF-%E5%8F%B2%E8%B7%A1-%E5%AF%BA%E7%A4%BE/%E4%B8%89%E6%80%9D%E4%B8%80%E8%A8%80-%E5%8B%9D%E9%BE%8D%E5%AF%BA%E5%9F%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%81%97%E4%BD%99%E8%A9%B1%E7%9B%AE%E6%AC%A1/28-%E4%B8%AD%E9%99%A2%E9%80%9A%E5%8B%9D%E3%81%A8%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E5%B9%BD%E6%96%8E-%E6%B0%B8%E9%81%A0%E3%81%AE-%E6%BA%90%E6%B0%8F%E7%89%A9%E8%AA%9E/

- 細川幽斎 千人万首 - asahi-net.or.jp https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/yusai.html

- 古今伝授とは - 古今伝授の里 フィールドミュージアム http://www.kokindenju.com/kokindenju.html

- 「古今伝授」と秘伝ブランディング - 令和和歌所 https://wakadokoro.com/learn/%E3%80%8C%E5%8F%A4%E4%BB%8A%E4%BC%9D%E6%8E%88%E3%80%8D%E3%81%A8%E7%A7%98%E4%BC%9D%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/

- 挙白集 | 書物で見る日本古典文学史 - 国文学研究資料館 https://www.nijl.ac.jp/etenji/bungakushi/contents/detail/detail04-01_004.html

- 展示・催し物 展示 平成館(日本の考古・特別展 ... - 東京国立博物館 https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=87

- 細川幽斎 戦塵の中の学芸 | 書籍検索 http://shop.kasamashoin.jp/bd/isbn/9784305705273/

- 【講 義】 国文学研究資料館和古書目録 データベースの作成 https://www.nijl.ac.jp/pages/event/seminar/images/H27-kotenseki09.pdf

- 伊勢物語闕疑抄 | 日本古典籍データセット https://codh.rois.ac.jp/pmjt/book/200025266/

- 伊勢物語闕疑抄 - 奈良女子大学 https://www.nara-wu.ac.jp/aic/gdb/nwugdb/ise/html/k031/

- eisei.kumamoto-u.ac.jp https://eisei.kumamoto-u.ac.jp/docs/1%E5%8F%B7_compressed.pdf

- 永青文庫 https://www.eiseibunko.com/

- 【文理融合】「AIと歴史学」〜古文書の「くずし字」を高精度で読み、江戸時代の価値観に迫る 稲葉継陽さん | Science Portal https://scienceportal.jst.go.jp/explore/interview/20250409_e01/

- 永青文庫の古文書 - 株式会社 吉川弘文館 歴史学を中心とする、人文図書の出版 https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b506673.html

- 永青文庫 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E9%9D%92%E6%96%87%E5%BA%AB

- 細川幽斎書状 - 早稲田大学 https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko12/bunko12_00100_0004/index.html

- 豊臣秀吉 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E8%87%A3%E7%A7%80%E5%90%89

- 細川幽斎 - 美味求真 https://www.bimikyushin.com/chapter_1/01_ref/yuusai.html

- 肥後細川家の歴代当主たちを紹介するよ https://allkumamoto.com/history/higo_hosokawa