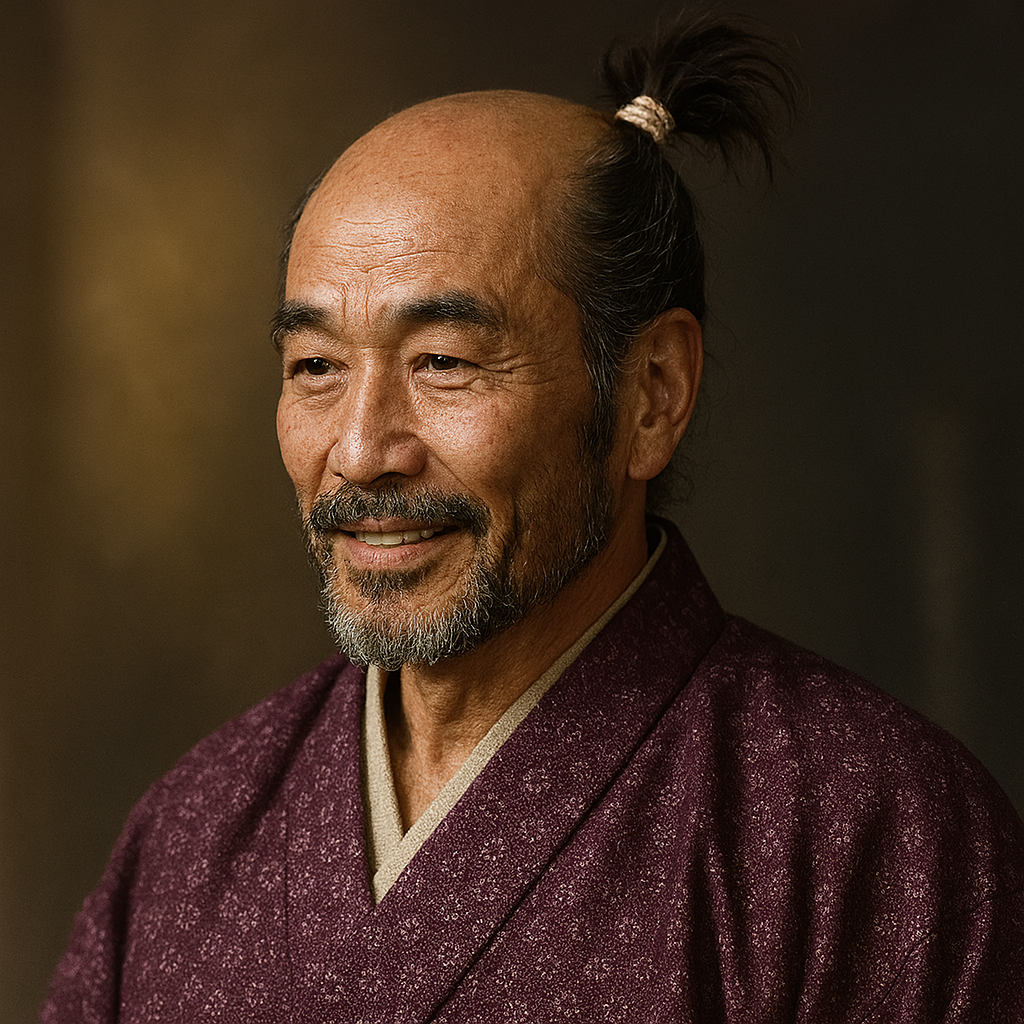

結城政勝

結城政勝は北関東の武将。父の結城・小山連合を継承し、後北条氏と同盟。海老島合戦で勝利し勢力を拡大。家臣統制に苦慮し『結城氏新法度』を制定。

戦国期北関東の覇権と統治―結城政勝の生涯と『結城氏新法度』の深層分析

【表1:結城政勝 関連年譜】

|

西暦(和暦) |

結城政勝の動向 |

北関東の情勢 |

中央の情勢 |

|

|

1504年(永正元年) |

結城政朝の子として誕生 1 。 |

古河公方足利政氏と子・高基が対立(永正の乱)。 |

室町幕府の権威が失墜し、戦国時代が本格化。 |

|

|

1527年(大永7年) |

父・政朝の隠居に伴い家督を相続 3 。 |

後北条氏が関東での勢力を拡大し始める。 |

|

|

|

1530年頃 |

父・政朝が弟・高朝を小山氏の当主とする 2 。 |

古河公方の内紛は高基方が優勢となる 2 。 |

|

|

|

1539年(天文8年) |

那須氏の内紛に介入。佐竹・小田・宇都宮氏と戦う 3 。 |

|

|

|

|

1547年(天文16年) |

父・政朝が死去。宇都宮尚綱の侵攻を撃退 2 。 |

|

|

|

|

1548年(天文17年) |

嫡男・明朝が夭折。有髪のまま出家し「大雲藤長」と号す 2 。弟・高朝の三男・晴朝を養子に迎えることを決意 3 。 |

|

|

|

|

1555年(弘治元年) |

伊勢神宮参詣の帰路、小田原で北条氏康と会見。同盟関係を結ぶ 2 。 |

古河公方足利晴氏が北条氏康に敗北(河越夜戦後)。公方の権威が失墜。 |

|

|

|

1556年(弘治2年) |

海老島合戦 。北条氏の援軍を得て小田氏治を破り、小田城を攻略 3 。 |

『結城氏新法度』を制定 3 。 |

小田氏治、北条氏と和睦し、結城氏から小田城を奪還 9 。 |

|

|

1559年(永禄2年) |

8月1日、死去。享年56 1 。養子・晴朝が家督を継ぐ。直後に小田氏治が侵攻するも撃退 9 。 |

|

|

|

|

1560年(永禄3年) |

|

長尾景虎(上杉謙信)が関東に出兵。関東の勢力図が激変する。 |

桶狭間の戦い。織田信長が台頭。 |

|

|

1590年(天正18年) |

|

豊臣秀吉が小田原征伐を行い、後北条氏が滅亡。 |

秀吉による天下統一が完成。 |

|

|

1614年(慶長19年) |

養子・晴朝が死去 12 。 |

|

大坂冬の陣。 |

序論:乱世の北関東と結城氏の位相

戦国時代の関東地方は、中央の政治的権威であった室町幕府の衰退と軌を一にして、深刻な権力の真空状態に陥っていた。かつて関東を統べる存在であった鎌倉公方の後裔、古河公方足利氏は、一族の内紛(永正の乱)と、山内・扇谷両上杉氏の長年にわたる抗争によってその権威を著しく失墜させていた 2 。この混沌とした状況下で、相模の伊勢宗瑞(北条早雲)に始まる後北条氏が急速に台頭し、新たな覇権勢力として関東の国衆たちに大きな影響を及ぼし始めていた 14 。

このような激動の時代にあって、下総国を本拠とする結城氏は、単なる一国衆とは一線を画す存在であった。その祖は源頼朝の挙兵に従い、鎌倉幕府の有力御家人として重きをなした結城朝光に遡る 16 。南北朝時代以降は、その高い家格から「関東八屋形」の一つに数えられ、北関東において伝統的な名門としての地位を保持し続けてきたのである 13 。

本稿で詳述する結城政勝(ゆうき まさかつ)の治世を理解する上で、彼の父であり、「結城中興の祖」と評される第15代当主・結城政朝(まさとも)の功績を看過することはできない 18 。政朝は、家中にあって専横を極めていた重臣・多賀谷氏らを抑え、当主としての権力を再確立した 4 。さらに、彼の最も重要な戦略的布石は、自らの次男・高朝(たかとも)を下野国の名門・小山氏の家督継承者として送り込んだことであった 2 。これは単なる領土拡大政策に留まらず、下総の結城氏と下野の小山氏という二大名門を兄弟の家として固く結びつけ、北関東に「結城ブロック」とも言うべき強力な同盟関係を構築する、極めて高度な地政学的戦略であった 5 。

結城政勝の生涯は、まさにこの父・政朝が築き上げた政治的・軍事的遺産をいかに継承し、後北条氏の台頭という新たな国際環境の中でそれを維持・発展させていくかという課題に取り組んだ軌跡であった。彼の治世は、父の敷いた路線を継承しつつも、独自の判断で新たな活路を見出そうとした、一人の戦国領主の苦闘の物語なのである。

第一部:結城政勝の生涯と武将としての活動

第一章:家督相続と権力基盤の確立

生誕と家督相続の経緯

結城政勝は、永正元年(1504年)、結城政朝とその正室である宇都宮正綱の娘・尊姫との間に生まれた 1 。大永7年(1527年)、父・政朝の隠居に伴い、24歳で結城家第16代当主の座を継いだ 3 。しかし、家督相続後も父・政朝は隠居の身ながら強大な影響力を保持し、天文16年(1547年)に69歳(または71歳)で死去するまでの約20年間、実質的な二頭政治が敷かれていた可能性が高い 2 。政勝の治世初期における対外的な軍事行動の多くは、老練な父・政朝の主導によるものであったと見られている 3 。

なお、家督相続期の結城氏当主として「政直」という人物の活動が文書上確認されており、『結城市史』などはこれを政勝の初名と推定している 2 。一方で、政勝の通称が「六郎」であるのに対し、結城氏の嫡流が名乗るべき通称は「七郎」であったことから、家督継承の過程に何らかの複雑な事情があった可能性も指摘されており、権力移行が一筋縄ではいかなかったことを示唆している 2 。

弟・小山高朝との強固な連携

政勝の権力基盤の中核を成したのは、父・政朝が築いた弟・小山高朝との連合体制であった。『結城家之記』には、政朝が死に際し、政勝と高朝の兄弟を呼び寄せ、「自分が死ねば、その混乱を好機と見た宇都宮や小田が必ず攻めてくるであろう。その時は兄弟で力を合わせ、敵の首を討ち取り、我が墓前に供えよ。それが何よりの供養である」と遺言したという逸話が残されている 5 。この言葉に象徴されるように、結城・小山両家は一心同体となり、周辺の宇都宮氏、小田氏、佐竹氏といった共通の敵に対峙した 11 。天文16年(1547年)に父・政朝の死の直後、宇都宮尚綱が小山高朝の居城・祇園城を包囲した際には、政勝は直ちに援軍を送りこれを撃退している 3 。この強固な同盟関係こそが、政勝の治世を通じて勢力を維持・拡大するための最大の原動力となったのである。

嫡男・明朝の夭折と後継者問題

武将として順調にキャリアを重ねていた政勝を、個人的な悲劇が襲う。天文17年(1548年)3月、嫡男であった明朝(あきとも)が、おそらくは痘瘡により夭折してしまったのである 2 。『乗国寺文書』によれば、この時、政勝は世を儚み、有髪(髪を剃らないまま)での出家を望んだと記されている 2 。この悲劇は、政勝の後半生に深い影を落とすとともに、結城家に後継者不在という深刻な政治的危機をもたらした 6 。さらに追い打ちをかけるように、娘の小藤姫も嫁ぎ先の水谷正村のもとで子を産んだ直後に亡くなるという不幸が続いた 3 。

養子・晴朝の擁立と戦略的帰結

この絶体絶命の危機に対し、政勝は極めて合理的な決断を下す。後継者として、実弟である小山高朝の三男・晴朝(はるとも)を養子として迎えることを決めたのである 3 。晴朝は政勝にとって甥にあたり、血縁的にも近く、また古河公方・足利晴氏から一字を拝領するなど、申し分のない人物であった 22 。

この養子縁組は、単に後継者問題を解決したに留まらない、より大きな戦略的意味を持っていた。嫡男・明朝の死という個人的な悲劇が、結果として結城・小山連合という一族の「国家戦略」を永続させるための最良の策へと転化されたのである。この決断に至る思考の過程は、次のように再構成できる。第一に、後継者不在は家の断絶に直結する最大の危機である。第二に、外部から養子を迎えることは、家中の混乱を招くリスクがある。第三に、最も信頼でき、かつ血縁的にも近い弟・高朝の子を後継者とすることは、このリスクを最小化し、同時に両家の同盟関係をこれまで以上に強固なものにする。これにより、結城と小山の関係は、政勝と高朝の代の「兄弟の家」から、次代の晴朝の代には「親子の家」とも言うべき、より不可分な結合へと昇華された 5 。政勝の決断は、個人的な不幸という逆境を、一族の政治的結束を盤石にする好機へと転換させる、卓越した政治判断であったと評価できよう。

第二章:北関東の覇権を巡る抗争

外交方針の転換:親公方から親北条へ

政勝の治世前半における外交の基軸は、父・政朝の代から続く古河公方との協調関係であった。結城氏は古河公方・足利高基やその子・晴氏と姻戚関係を結び、その権威を背景に関東での地位を保っていた 2 。しかし、天文15年(1546年)の河越夜戦における後北条氏の大勝以降、古河公方の権威は決定的に失墜し、関東のパワーバランスは大きく変動する。

この新たな情勢に対応すべく、政勝は大胆な外交方針の転換に踏み切る。弘治元年(1555年)、伊勢神宮への参詣を終えたその帰路、小田原城に立ち寄り、当代随一の実力者であった北条氏康と直接会見したのである 2 。この会見を機に、結城氏は従来の親公方・反北条路線を放棄し、親北条へと大きく舵を切った。これは、没落しつつある旧権威に見切りをつけ、新たな覇者である北条氏との連携によって自家の生き残りを図るという、現実主義的な戦略的決断であった。

海老島合戦(1556年)の詳説

この外交方針の転換がもたらした直接的な軍事行動が、弘治2年(1556年)の海老島合戦である。

- 背景 : 結城氏が親北条陣営に加わったことで、長年の宿敵であり、反北条派の中核であった常陸の小田氏治との対立は先鋭化した。政勝は前年の氏康との会見で、小田氏攻撃への協力を取り付けていた 3 。

- 戦況 : 同年4月、政勝は北条氏康からの援軍(太田康資、遠山氏、富永氏ら江戸衆)を迎え、弟の小山高朝、そして同盟者である下館の水谷正村、山川の山川氏重、下妻の多賀谷政広らも軍勢を率いて結城城に結集した 20 。連合軍の兵力は三千騎に達したと伝えられる。一方の小田氏治は、同盟関係にあったはずの佐竹氏や宇都宮氏からの支援を得ることができず、孤立無援の状態でこの大軍を迎え撃つことになった 7 。連合軍はまず小田方の拠点・海老島城(現在の茨城県筑西市)を包囲、城将・平塚長春らを討ち取って攻略した 20 。勢いに乗る連合軍はさらに進撃し、小田氏の本拠地である小田城をも陥落させ、氏治を家臣・菅谷氏の居城である土浦城へと敗走させた 7 。

- 結果と影響 : この海老島合戦の勝利により、結城氏は多くの小田領を獲得し、その版図を史上最大のものとした 7 。しかし、この栄光は長くは続かなかった。同年8月、北条の援軍が引き上げると、小田氏治はすぐさま反撃に転じ、小田城を奪還してしまう 3 。この事実は、政勝の上げた大戦果が、後北条氏という巨大な軍事力に大きく依存した、いわば「借り物の勝利」であったことを示している。当時の北関東の国衆が、単独では獲得した領土を安定的に維持することすら困難であり、その勢力圏がいかに流動的で脆いものであったかを象徴する出来事であった。政勝の武将としての力量を評価する上でも、この外部要因への依存という現実は見過ごせない。

周辺勢力との断続的抗争

政勝の治世は、小田氏との戦いのみならず、常に多方面からの軍事的圧力に晒されていた。特に常陸の佐竹義昭は、時には小田氏と結んで結城氏を攻め 9 、時には結城氏に接近して小田氏を牽制するなど、複雑な外交を展開し、北関東の情勢を不安定化させる要因となっていた。また、下野の宇都宮尚綱・俊綱とも、父の代から続く緊張関係にあり、断続的な抗争を繰り返した 3 。政勝は、これらの脅威に対し、弟・高朝との連携を軸に巧みに対処し、結城氏の勢力を維持し続けたのである。

政勝死後の情勢と遺産

永禄2年(1559年)8月1日、政勝は病のため56年の生涯を閉じた 1 。彼の死の報は、好機到来と見た小田氏治を直ちに結城城攻撃へと駆り立てた 9 。しかし、新たに家督を継いだ養子・晴朝は、後見役である父の小山高朝や、水谷治持、真壁氏幹ら重臣たちの支援を得て、この侵攻を見事に撃退した 11 。これは、政勝が生涯をかけて構築した結城・小山連合という同盟体制と、家臣団の結束が、彼の死という最大の危機においても十全に機能したことを証明している。彼の最大の遺産は、領土の拡大以上に、次代が激動の時代を乗り越えるための強固な政治的・軍事的基盤そのものであったと言えよう。

第二部:『結城氏新法度』の制定と統治者としての貌

第三章:『結城氏新法度』の構造と内容分析

制定の背景と目的

弘治2年(1556年)11月25日、結城政勝は自身の治世における最大の功績とも言える分国法、『結城氏新法度』(『結城家法度』とも)を制定した 8 。この法度の制定時期は、海老島合戦で小田氏を破り、結城氏の版図が最大となった直後である。対外的な勢力拡大が一つの頂点に達したこの時期に、政勝は国内の統治体制の整備へと目を向けた。また、この頃の政勝は病気がちであったことが書状などからうかがえ 3 、自らの健康不安から、家の将来を案じ、統治の規範を成文法として確立しようとした動機も推察される。

法度の前文には、その制定目的が赤裸々に記されている。それは、一族や家臣たちの間で頻発する訴訟や争論を鎮め、家中の統制を強化することであった 27 。政勝は、家臣たちが私的な縁故や面子にこだわり、理不尽な訴訟を起こしたり、些細なことで徒党を組んで争ったりする状況を憂慮し、これを法によって禁じるために制定したと明言している 28 。

法度の構成と特徴的な条文

『結城氏新法度』は、前文、本文104ヶ条、追加2ヶ条、そして家臣連署の請文から構成される 27 。全107ヶ条(現存する写本では106条とも)という条文数は、伊達氏の『塵芥集』(170条)に次ぐ規模を誇り、戦国家法の中でも質量ともに代表的なものと位置づけられている 8 。その内容は、刑事・民事の訴訟手続き、軍事、商取引、人身規定など多岐にわたるが、特に際立っているのは、家臣統制に関する生々しい条文である。

- 喧嘩口論の厳禁 : 法度には、喧嘩口論に関する罰則が繰り返し、かつ詳細に定められている。徒党を組んでの争いを厳しく禁じ、加担した者は一族郎党に至るまで処罰の対象とする一方、誰にも頼らず一人で応戦した場合は本人のみの処罰に留めるなど、私的な党派争いの根絶を目指す強い意志がうかがえる 3 。前文に「死ぬ気などないくせに、刀を突き立てたりしてことを荒立てる」とあるように 28 、家臣団内部での血気にはやった私闘が絶えなかった実態が透けて見える。

- 当主への不敬の戒め : 近代的な法典ではおよそ考えられないような、当主個人の感情が吐露された条文も存在する。例えば第78条には、「他人から頼まれたからといって、酒に酔って私の目の前に現れて、いいかげんなことを申してはならない。よく酔いをさまして素面のときに参上し、何事も言上するように」といった趣旨の記述が見られる 31 。このような条文をわざわざ法度に入れなければならないほど、当主としての政勝の権威が家臣団に必ずしも浸透していなかった現実を物語っている。

- 訴訟に関する苦悩 : 前文で政勝は、親類縁者から不当な訴訟の口利きを頼まれ、辟易していた心情を吐露している。「鷺を烏だと言い張る」ような無理を通そうとする縁者たちの圧力に苦慮したことが、公正な裁判を実現するための法制定の大きな動機であったことがわかる 29 。

- 適用範囲の限定性 : この法度の適用範囲は、結城氏の直轄領である結城領が中心であり、同盟関係にあった山川氏や水谷氏、多賀谷氏といった有力国衆の支配領域には及ばなかった 8 。また、規制の直接的な対象も結城氏の家臣団であり、領民の大多数を占める百姓は条文に一度も登場しない 8 。これは、法度の性格が領国全体を統治する「国家法」ではなく、あくまで当主の直属家臣団を統制するための「家中法」であったことを明確に示している。

これらの条文を総合的に分析すると、『結城氏新法度』は、整然とした体系を持つ「法律」というよりも、制定者である結城政勝の「個人的な嘆き、愚痴、そして家臣への恫喝を綴った書状」に近い、極めて人間的な性格を持つ文書であったことが浮かび上がってくる 31 。条文の背後には、自立性が高く、なかなか思い通りに動かない家臣団に手を焼いていた一人の領主の苦悩が色濃く反映されている。この法度は、戦国時代の法制度を理解するための第一級の史料であると同時に、結城政勝という人間の内面に迫るための貴重な記録でもあるのである。

第四章:法度から読み解く結城氏の権力構造と課題

先進性と脆弱性の二面性

100ヶ条を超える詳細な条文を持つ『結城氏新法度』は、一見すると、結城氏の統治が先進的であった証左のように映る。しかし、その内容を深く読み解くと、むしろ正反対の姿、すなわち、当主の権力が脆弱であり、家臣団を完全には掌握しきれていなかったという実態が浮かび上がってくる。近年の歴史学研究では、分国法を制定した大名は、必ずしも強力な支配者だったわけではなく、むしろ内部に深刻な問題を抱えていたからこそ、成文法という「最後の手段」に頼らざるを得なかった、という解釈が有力になっている 32 。

この視点に立つと、『結城氏新法度』の存在そのものが、結城政勝の権力基盤の弱さを示していると言える。もし彼が、後の織田信長や豊臣秀吉のような絶対的なカリスマと権力を持っていたならば、家臣に「酒に酔って来るな」などと法で書き記す必要はなかったであろう。法典化とは、支配の先進性の証ではなく、支配の困難さの表れだったのである。

結城政勝の二つの顔:武将と領主の相克

ここに、結城政勝という人物を評価する上での核心的な矛盾が存在する。一方では、彼は後北条氏との同盟という大胆な外交を展開し、海老島合戦で宿敵を破り、結城氏の版図を史上最大にまで広げた、疑いなく有能な武将であった 7 。しかし、もう一方では、自立的な家臣たちの統制に生涯苦慮し、彼らの問題行動を嘆く法度を制定せざるを得なかった、苦悩する領主でもあった 31 。

この「領土を最大化した強い武将」という側面と、「家臣の統制に悩み法にすがった弱い領主」という、一見して矛盾する二つの顔は、対立するものではなく、表裏一体のものとして理解されねばならない。これこそが、戦国期北関東における国衆クラスの領主が置かれた現実そのものであった。すなわち、対外的には合従連衡を駆使して勢力を拡大しつつも、その内部では、鎌倉時代以来の伝統を持つ自立性の高い在地領主(家臣)たちの存在に常に脅かされるという、極めて不安定な権力構造の上にかろうじて君臨していたのである。

したがって、結城政勝を「強い」か「弱い」かという二元論で評価することは、歴史の実像を見誤らせる。彼の生涯は、外圧と内憂という二正面作戦を絶えず強いられ続けた、戦国期国衆の典型的な苦闘の軌跡を示している。彼の制定した『結城氏新法度』は、その勝利の記念碑であると同時に、その苦悩の記念碑でもあったのだ。

第三部:文化人・信仰者としての結城政勝

第五章:個人的側面と文化的活動

戦場での勇猛さや政治家としての苦悩の裏で、結城政勝は深く内省的な文化人としての一面も持っていた。彼の後半生における活動は、戦国武将のステレオタイプなイメージからはかけ離れた、繊細な精神性を示している。

出家と号「大雲藤長」

政勝の精神世界に大きな転機をもたらしたのは、天文17年(1548年)の嫡男・明朝の死であった 3 。この深い悲しみをきっかけに、彼は武将としての務めを続けながらも、有髪(髪を剃らず俗人の姿のまま)で出家し、「大雲藤長(だいうんとうちょう)」と号した 2 。これは、俗世との関わりを完全に断つのではなく、公的な責任と私的な信仰心を両立させようとした、彼の精神的な葛藤の表れとも解釈できる。彼の信仰は、禅宗の一つである臨済宗であったとみられている 34 。

文化的・芸術的活動

政勝の文化人としての一面を最もよく示しているのが、彼自身の手による芸術作品の存在である。

- 自画像の制作 : 彼は自ら筆をとり、自身の肖像画を描いている。福井県の安穏寺に現存する肖像画には、「自讃自筆自畫自影有髪老僧左衛門督政勝(花押)」との賛が記されており、彼が自らの姿を客観的に見つめ、記録しようとした内省的な姿勢を伝えている 3 。

- 仏像・木像の彫刻 : 政勝は絵画だけでなく、自身の木像や仏像を彫るなど、立体的な造形活動にも携わっていた 3 。茨城県結城市の観音町にある御影堂は、もともと政勝の仁徳を慕った町民たちが、彼の遺髪を植えたとされる木像を祀ったことに始まるとされる。一度火災で焼失したが、明治時代に再建され、現在も彼の遺徳を偲ぶ場となっている 35 。

これらの芸術活動は、単なる趣味や気晴らしの域を超えた、より深い意味を持っていたと考えられる。嫡男の死という耐え難い個人的悲劇、そして『結城氏新法度』の条文からも明らかな、統制の効かない家臣団との絶え間ない政治的ストレス。こうした公私にわたる深刻な苦悩と向き合う中で、信仰に帰依し、仏像や自画像と向き合う時間は、彼にとって精神的な支柱であり、自己を救済するための不可欠な手段であった可能性が高い。政勝が残した作品群は、戦乱の世に生きた一人の人間の、内面的な探求と葛藤の記録として、極めて貴重な史料と言える。

また、彼自身の性格については、「流行している物見遊山や宴会なども好まない」と自らを評した記述が残っており 24 、派手さを嫌い、実直で思索を好む人物であったことがうかがえる。

結論:結城政勝の総合評価

結城政勝は、戦国時代の北関東という限定された舞台において、類稀な功績と深刻な苦悩を同時に体現した、極めて多面的な武将であった。彼の歴史的評価は、単一の尺度では測りきれない複雑さに満ちている。

第一に、武将・戦略家としての彼は、間違いなく有能であった。父・政朝が築いた結城・小山連合という強固な基盤を継承し、それを最大限に活用した。さらに、古河公方の権威が失墜するや、時勢を読んで後北条氏との同盟に踏み切るという大胆な外交転換を成功させ、海老島合戦の勝利によって結城氏の勢力を史上最大のものへと導いた 7 。これは、彼の戦略的思考と実行力の高さを明確に示している。

第二に、統治者としての彼は、生涯を通じて権力基盤の脆弱性に苦慮した。彼の治世の記念碑とも言える『結城氏新法度』は、一見すると先進的な法治の試みであるが、その内実は、自立性の高い家臣団を掌握しきれない当主の苦悩と苛立ちの表明であった 31 。法に頼らなければ秩序を維持できないという現実は、彼が理想とする君主像と、統治の困難な現実との間で絶えず葛藤していたことを物語っている。

この武将としての「功」と、統治者としての「苦」の二面性こそが、結城政勝という人物の本質であり、また彼が生きた時代の国衆の現実そのものであった。彼は、織田信長や徳川家康のような中央の天下人とは異なり、絶対的な権力者ではあり得なかった。大勢力の狭間で巧みに立ち回り、家の生き残りを図りつつ、常に内部の矛盾と対峙し続ける、地方の権力者の典型例なのである。彼の生涯は、戦国時代における多様な権力の実態と、そこに生きた武将たちのリアルな姿を理解する上で、非常に示唆に富む事例と言える。

そして、彼の最大の功績は、その死後の結城氏の運命に見て取れる。彼が円滑に進めた養子・晴朝への家督継承と、固く守り抜いた結城・小山連合は、その後の上杉謙信の関東出兵や後北条氏のさらなる圧力といった、より激しい時代の荒波を乗り越えるための確固たる礎となった。晴朝の代に徳川家康の次男・秀康を養子に迎えることで、結城家は名門として近世大名への道を切り拓くことになるが 7 、その土台を準備し、家を存続へと導いた人物として、結城政勝は歴史にその名を刻んでいるのである。

引用文献

- 結城政勝(ゆうき まさかつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%94%BF%E5%8B%9D-1118861

- 足利高基、宇都宮忠綱、結城政朝は義理の兄弟となり - 下野戦国争乱記 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/yuukitousyu.htm

- 結城政勝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%94%BF%E5%8B%9D

- 結城政朝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%94%BF%E6%9C%9D

- 小山家 当主列伝 - 下野戦国争乱記 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/oyamatousyu.htm

- 清水地域の文化財 結城晴朝館跡 - 福井市 https://www.city.fukui.lg.jp/kankou/kankou/jouhou/introduce_shimizu-yuhki.html

- 連載 結城家物語 -四百年の歴史-(令和4年5月号~) | 結城市公式ホームページ https://www.city.yuki.lg.jp/kosodate-kyouiku/shougaigakushuu/column/page008200.html

- 結城家法度(ユウキケハット)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E5%AE%B6%E6%B3%95%E5%BA%A6-144643

- <小田氏治の戦歴> 1555年 佐竹義昭と共に結城政勝を攻める。 1556年 結城政勝& https://s3aa561a737347a0d.jimcontent.com/download/version/1726929838/module/13940292688/name/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E6%B0%8F%E6%B2%BB%E3%81%AE%E6%88%A6%E6%AD%B4.pdf

- 小田氏治 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E6%B0%8F%E6%B2%BB

- 武家家伝_結城氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/yuki.html

- 結城朝光 - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/yuki.html

- シリーズ・中世関東武士の研究 第 8巻 下総結城氏 - 戎光祥出版 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/125/

- 芳春院殿 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B3%E6%98%A5%E9%99%A2%E6%AE%BF

- www.iwata-shoin.co.jp http://www.iwata-shoin.co.jp/shohyo/sho376.htm

- 結城家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30591/

- 総論Ⅱ 下総結城氏研究の軌跡と課題 https://www.ebisukosyo.co.jp/docs/pdf/%E8%A9%A6%E3%81%97%E8%AA%AD%E3%81%BF/%E4%B8%8B%E7%B7%8F%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%B0%8F.pdf

- 結城氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%B0%8F

- 小山氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 結城城の歴史 - 埋もれた古城 表紙 http://umoretakojo.jp/Shiro/Kantou/Ibaraki/Yuuki/Rekishi.htm

- 結城晴朝Yuki Harutomo - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/kanto/yuki-harutomo

- 結城晴朝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%99%B4%E6%9C%9D

- 「戦国最弱」と愛される常陸の不死鳥・小田氏治 | SYNCHRONOUS シンクロナス https://www.synchronous.jp/articles/-/81

- 大名なのに繊細?髪を残したまま出家した結城正勝が切なすぎる! - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/56586/

- 栃木県とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%A0%83%E6%9C%A8%E7%9C%8C

- 小田氏治―戦国最弱の愛されキャラ - よみタイ https://yomitai.jp/series/sengokusurvivor/02-odaujiharu/

- 結城氏新法度とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%B0%8F%E6%96%B0%E6%B3%95%E5%BA%A6-3132616

- 自由気ままな家臣たちに悩んでます。 戦国大名の気苦労がにじみ出ている分国法「結城氏新法度」 https://mag.japaaan.com/archives/137820

- 戦国大名の 「法度」 と分国法 : 中国の法典と比 較して - CORE https://core.ac.uk/download/pdf/223195683.pdf

- 感情のトリセツ - 茨城県立竹園高等学校 https://www.takezono-h.ibk.ed.jp/wysiwyg/file/download/1/7877

- 分国法とは何だ?戦国時代の法律?これを知れば人間味溢れる戦国大名の「生の声」が聞こえる! - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/47197/

- 『戦国大名と分国法』|感想・レビュー・試し読み - 読書メーター https://bookmeter.com/books/12991526

- みんなのレビュー:戦国大名と分国法/清水克行著 岩波新書 - honto https://honto.jp/ebook/pd-review_0629419202.html

- 結城市中心部における社会集団の変容 http://www.geoenv.tsukuba.ac.jp/~chicho/nenpo/18/02.pdf

- 市指定文化財 彫刻(詳細) | 結城市公式ホームページ https://www.city.yuki.lg.jp/kosodate-kyouiku/shougaigakushuu/bunkazai/bunkazai/shishitei/page003198.html