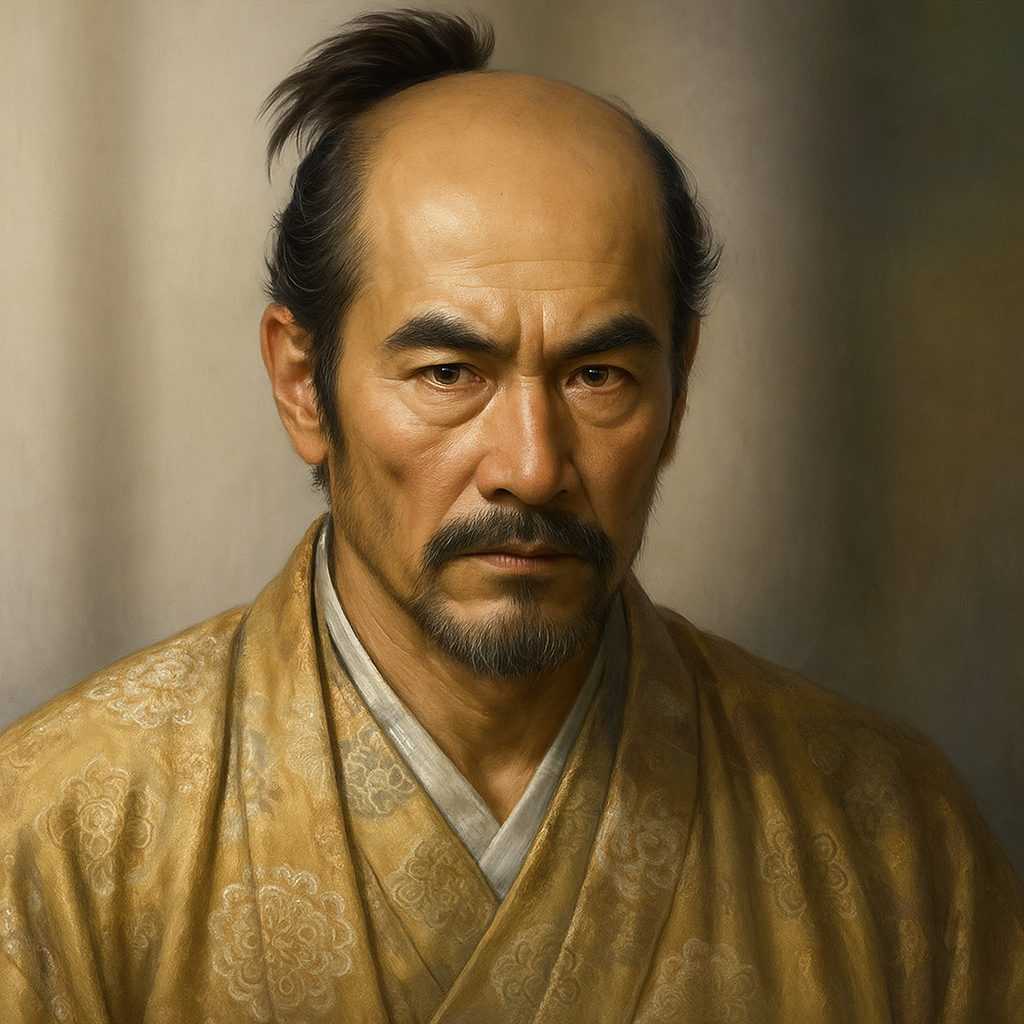

織田信包

織田信包は信長の弟。伊勢攻略、秀吉への臣従、関ヶ原を生き抜き、豊臣秀頼後見役。丹波柏原藩主として善政を敷き、領民に慕われた。

織田信包 ― 激動の時代を生き抜いた「実直」なる名門の血脈

序章:天下人の弟として ― 織田信包の歴史的座標

戦国時代の終焉から江戸時代の黎明期にかけて、日本の歴史は織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という三人の巨星の動向を中心に展開した。この激動の時代、権力の中枢に身を置きながら、多くの兄弟が非業の死を遂げる中で、72歳という当時としては稀な天寿を全うした一人の武将がいた。織田信長の弟、織田信包(おだ のぶかね)である。

信包の生涯は、兄・信長のような天下統一の野望や、秀吉のような劇的な立身出世とは無縁であった。しかし、彼の足跡を丹念に追うと、そこには単なる武功や血縁に頼るだけではない、戦国乱世を生き抜くための洗練された知恵が見えてくる。それは、領民に慕われた卓越した「統治能力」と、時代の潮流を的確に読み解き、自らの立場を確保し続けた巧みな「処世術」であった 1 。

信長の弟として生まれ、伊勢の方面軍司令官として兄の天下布武を支え、本能寺の変後は秀吉に仕え、一度は改易の憂き目に遭いながらも大名として復活。関ヶ原の戦いでは西軍に属しながらも所領を安堵され、最後は豊臣秀頼の後見役として大坂城でその生涯を閉じる 3 。彼の人生は、権力闘争の渦中で自らは天下を望まず、しかし着実に家名を保ち、領地に善政を敷いた「もう一つの勝者」の姿を我々に示している。本報告書は、この織田信包という人物の生涯を多角的に検証し、その歴史的意義を明らかにすることを目的とする。

第一章:織田弾正忠家の血脈 ― 誕生と一門における地位

織田信包の生涯を理解する上で、まず彼の出自と織田一門における初期の立場を明らかにすることは不可欠である。彼のアイデンティティと後の行動原理は、この原点に深く根差している。

生年と生母を巡る謎

信包の生年は、天文12年(1543年)とする説が一般的であるが 3 、天文17年(1548年)とする史料も存在し、正確な生年は確定していない 5 。彼の生涯においてより重要なのは、その生母が誰であったかという点である。多くの史料や研究は、彼が兄・信長や妹・お市の方と同じく、父・信秀の正室である土田御前の所生であった可能性を強く示唆している 1 。

この「同母弟」という事実は、単なる血縁関係を超えた政治的な価値を持っていた。裏切りが常であった戦国時代において、信長が最も信頼を置けたはずの基盤は、同腹の兄弟姉妹との結束であった。事実、信包は信長存命時、一門衆の中で非常に高い地位と信頼を得ており、これは他の多くの異母兄弟たちが粛清されたり、冷遇されたりしたのとは対照的である 5 。また、後に浅井家滅亡の際にお市とその娘たちを保護したとされる逸話も 4 、彼が信長やお市と極めて近しい関係にあったことを物語っている。この「同母弟」という出自こそ、信包のキャリアの出発点における最大の政治的資本であったと考えられる。

兄弟間の序列と内紛の観察者

通説では信秀の四男とされているが 5 、実際には信長より年長の庶兄・信広や、若くして亡くなった信時、秀孝といった兄たちが存在するため、正確な出生順は六男以降であった可能性も指摘されている 6 。この複雑な兄弟関係の中で、信包は父・信秀の死後に勃発した織田家中の深刻な内紛を目の当たりにすることになる。

天文20年(1551年)に信秀が亡くなると、家督を継いだ信長と、その弟・信勝(信行)との間で激しい権力闘争が始まった 1 。当時まだ若かった信包は、この争いに直接関与することはなかったが、家中の緊張と骨肉の争いの顛末を間近で観察する立場にあった 1 。兄が実の弟を謀殺するという冷徹な決断によって家中を統一していく過程は、若き信包に権力闘争の非情さと、そこで生き残るための処世術の重要性を深く刻み込んだに違いない。この原体験は、後の本能寺の変や関ヶ原の戦いといった人生の岐路において、彼が下す慎重かつ現実的な判断の礎となったのである。

父・信秀からの薫陶

信包の人物形成において、父・信秀からの影響も無視できない。後年、信包が城主として善政を敷く原点となった教えが、幼少期に父から授けられたと伝わる。「城は命。されど城が強固なればよいというものではない。その地の民と共にあってこそ城は生きるのぞ」という信秀の言葉は、信包の統治哲学の根幹を成した 1 。この教えは、彼が単なる武人ではなく、優れた治世者としての道を歩む上での指針となったのである。

第二章:兄・信長の天下布武 ― 信頼される一門衆としての役割

織田信長の勢力が飛躍的に拡大していく中で、信包は単なる血縁者としてではなく、信長の天下布武戦略において重要な役割を担う、信頼された一門衆として活躍した。彼の働きは、軍事と統治の両面に及んでいる。

第一節:伊勢攻略の楔 ― 長野工藤氏への養子入り

信包が歴史の表舞台に本格的に登場するのは、永禄11年(1568年)、信長による伊勢攻略が開始された時期である。信長は武力による制圧だけでなく、婚姻や養子縁組といった政略を巧みに用いて敵対勢力を切り崩す戦略を得意とした。その一環として、信包は信長の命令により、北伊勢の名門国人である長野工藤氏の養子となった 9 。

この養子縁組は、当時、北畠氏の影響下にあった長野工藤氏の内部で、織田方への帰順を望む勢力を後押しするものであった 9 。信包は養子として伊勢上野城主となり、織田家の勢力を伊勢内部に深く浸透させるための「楔」としての役割を果たした 10 。後に伊勢支配が安定すると、この養子縁組は信長の命令によって解消され、信包は織田家に復帰するが 5 、この一連の動きは、彼が信長の戦略を忠実に実行する駒として、極めて重要な機能を担っていたことを示している。

第二節:織田軍団の中核として

織田家に復帰した信包は、伊勢安濃津城(津城)の城主に任じられ、北伊勢一帯の統治を恒常的に担うことになった 3 。これは、柴田勝家が北陸、明智光秀が近畿といった形で方面別の統治を任された信長の「方面軍」構想の中で、信包が伊勢方面の司令官というべき重責を担っていたことを意味する。彼の役割は、軍事的な平定に留まらず、占領地の安定化という高度な政治・経営能力を要求されるものであり、信長が彼の治世者としての能力を高く評価していた証左と言える 1 。

信包はその後、信長に従って各地を転戦する。天正元年(1573年)の浅井氏討伐、天正3年(1575年)の越前一向一揆鎮圧、天正5年(1577年)の雑賀攻め(紀州征伐)など、織田軍の主要な合戦に一軍を率いて参陣し、着実に武功を重ねた 3 。天正9年(1581年)に京都で行われた大規模な軍事パレードである「京都御馬揃え」においては、嫡男・信忠(80騎)、次男・信雄(30騎)に次いで、信包が10騎を率いて参加しており、織田一門における彼の序列が実質的に3番手であったことが窺える 5 。

第三節:一門の重鎮 ― 補佐役と緩衝材

信長の信頼は厚く、信包は信長の嫡男であり家督を継いだ信忠の補佐役にも任じられている 5 。これは、次世代への円滑な権力移譲を見据えた信長の構想の中で、信包が後見役として重要な役割を期待されていたことを示している。

さらに、信包は織田家という新興勢力と、旧来の権威や勢力との間を取り持つ「緩衝材」としての機能も果たした。長男・信重の正室に、元尾張守護であった名門・斯波義銀の娘を迎えたことは、その象徴である 5 。信長の急進的な改革は各地で摩擦を生んだが、信包の実直で温厚な人柄 1 は、こうした旧勢力との融和を図る上で有効に機能したと考えられる。彼は、信長の「破壊」を補完する「融和」の側面を担うことで、織田政権の安定に貢献していたのである。

第三章:本能寺の変と時代の転換点 ― 激流を渡る処世術

天正10年(1582年)6月2日、本能寺の変によって信長と嫡男・信忠が横死するという未曾有の事態は、織田政権を根底から揺るがし、信包の運命をも大きく変えることになった。この歴史の転換点において、彼が下した決断は、その卓越した政治的嗅覚と現実主義的な処世術を如実に示している。

本能寺の変後の動向と清洲会議

変報に接した際の信包の具体的な動向を記した詳細な史料は少ない。しかし、彼が明智光秀に呼応したり、混乱に乗じて安土城を占拠したりすることはなく 14 、自領である伊勢で兵を固め、情勢を冷静に静観していたと推測される。

信長の死後、織田家の後継者問題と遺領の再配分を決定するために、清洲城で重臣たちによる会議が開かれた(清洲会議)。信包もこの会議に出席はしたものの、議論を主導したのは光秀を討った羽柴秀吉と、筆頭家老の柴田勝家であり、信包に主だった発言権はなかった 1 。しかし、彼はこの会議の力学を冷静に見極めていた。感情や旧来の家臣序列に囚われることなく、山崎の戦いで明智光秀を討伐するという最大の功績を挙げた秀吉こそが、次代の覇者であると判断し、いち早くその陣営に加わることを決断したのである 17 。

秀吉への臣従と旧同僚との対立

信包のこの決断は、彼のアイデンティティの大きな転換を意味した。それまで「信長の弟」「織田一門の重鎮」であった彼は、信長という絶対的な中心を失ったことで、「織田家」という巨大な共同体の安泰よりも、「津十五万石の領主・織田信包」としての自らの家と領地の存続を最優先する道を選んだのである。

その結果、彼は清洲会議後に秀吉と対立した旧同僚たちと刃を交えることになった。信長の三男であり甥にあたる織田信孝や、筆頭家老であった柴田勝家、そして伊勢で勢力を競った滝川一益らがその相手であった 4 。特に、天正11年(1583年)に伊勢を舞台に行われた滝川一益との松ヶ島城の戦いでは、秀吉方として参戦し、武功を挙げている 19 。これは、信包が旧来の織田家の枠組みから、秀吉を頂点とする新たな権力構造へと完全に移行したことを示す象徴的な出来事であった。柴田勝家や織田信孝が「織田家の正統な後継」という名分にこだわって滅び去ったのとは対照的に、信包は「実」を取り、激流を乗り切ることに成功した。これは裏切りではなく、戦国武将としての極めて合理的な生存戦略の帰結であった。

第四章:豊臣政権下での栄光と蹉跌

羽柴秀吉が豊臣秀吉として天下人の地位を確立すると、信包はその政権下で一門に準ずる厚遇を受け、伊勢津城15万石を領する大名となった 5 。しかし、その道程は平坦ではなく、一度は全てを失うほどの蹉跌を経験しながらも、再び政権の中枢に復帰するという稀有な経歴を辿ることになる。

第一節:小田原征伐と改易 ― 致命的な政治的失策

信包のキャリアにおける最大の危機は、天正18年(1590年)の小田原征伐の際に訪れた。天下統一の総仕上げとなるこの戦いで、豊臣軍が勝利し北条氏が降伏した後、信包は敗軍の将である北条氏政・氏直親子の助命を秀吉に嘆願したのである 4 。この行為は、秀吉の逆鱗に触れた。秀吉の政権は、個人的な情けや旧来の武士の価値観よりも、天下人の絶対的な意思を優先する中央集権的な体制であった。その総仕上げの場において敵将に温情を見せることは、秀吉の権威に対する挑戦と見なされても仕方のない、致命的な政治的失策であった。

この助命嘆願が直接的な原因となり、信包は文禄3年(1594年)9月、改易処分を受けた 5 。表向きの理由は「検地によって石高が増加したにもかかわらず、それに伴う軍役などの務めを疎かにしたため」とされているが 5 、背景に小田原での一件があったことは想像に難くない。この出来事は、戦国時代から織豊時代へと移行する中での価値観の大きな転換と、それに乗り切れなかった信包の旧来の武士としての矜持が衝突した事件であったと言える。

第二節:「老犬斎」としての蟄居と御伽衆としての復帰

伊勢15万石の所領を没収され、全てを失った信包は、剃髪して「老犬斎(ろうけんさい)」と号し、京都の慈雲院に隠棲した 2 。しかし、彼の武将としての人生はここで終わらなかった。程なくして秀吉から赦免され、近江国内に2万石を与えられて、秀吉の側近である「御伽衆(おとぎしゅう)」の一員として政権に復帰したのである 2 。

この復帰の背景には、秀吉の巧みな人事戦略があった。秀吉は、一度は激怒して改易した信包を、なぜ再び用いたのか。重要なのは、彼が軍事指揮官としてではなく、御伽衆として復帰した点である。御伽衆は単なる話し相手ではなく、高い教養や有職故実に関する知識が求められる役職であった。出自の低い秀吉にとって、信長の実弟である信包が持つ「織田家の正統性」という権威や、名門ならではの「文化的素養」は、自らの政権を飾り、権威づける上で非常に価値のあるものであった 1 。信包は、武力や政治力とは異なる、自らの「文化的価値」によって、再び存在意義を証明したのである。

第三節:丹波柏原への移封 ― 初代藩主として

御伽衆として秀吉の信頼を回復した信包は、慶長3年(1598年)6月、丹波国氷上郡柏原(現在の兵庫県丹波市)に3万6000石を与えられ、大名として完全に復活を遂げた 2 。これにより、彼は丹波柏原藩の初代藩主となり、その家系は幕末まで続くことになる。一度は全てを失いながらも、七十二年の生涯の晩年にして新たな領地を得て藩祖となったことは、彼の波乱に満ちた人生と、それを乗り越えた非凡な処世術を象徴している。

第五章:関ヶ原の戦い ― 岐路に立つ織田一門

慶長3年(1598年)に豊臣秀吉が死去すると、日本は再び動乱の時代へと突入する。豊臣家の恩顧と、台頭する徳川家康という二つの奔流の狭間で、全国の大名が選択を迫られた。信包もまた、この関ヶ原の戦いという歴史の岐路において、重大な決断を下すことになる。

西軍への所属と丹後田辺城攻撃

秀吉の死後、豊臣政権内部では徳川家康と石田三成の対立が先鋭化していった。慶長5年(1600年)に関ヶ原の戦いが勃発すると、信包は西軍に与した 2 。これは、秀吉によって大名に復帰させてもらった恩義や、大坂城にあって豊臣秀頼の後見役を務めていた立場からすれば 2 、ごく自然な選択であった。

信包の具体的な軍事行動としては、西軍の一翼として、細川藤孝(幽斎)が籠城する丹後田辺城の包囲軍に加わったことが知られている 2 。しかし、この田辺城攻めは、当代随一の文化人であった幽斎の身を案じた後陽成天皇の勅命によって、本格的な戦闘に至る前に和睦が成立した 9 。そのため、信包が東軍と激しく戦火を交えることはなかった。

戦後の異例の処遇

関ヶ原の本戦は、小早川秀秋らの裏切りによって、わずか一日で東軍の圧勝に終わった。戦後、西軍に与した多くの大名が改易(領地没収)や減封(領地削減)という厳しい処分を受ける中、信包は徳川家康から一切の罪を問われることなく、丹波柏原3万6000石の所領を安堵されるという、異例中の異例と言える処遇を受けた 2 。

この背景には、いくつかの要因が複合的に絡み合っていた。

第一に、最も重要な要因は、徳川家との深い姻戚関係である。信包の娘の一人は、徳川家康の甥であり養子でもあった有力大名・松平忠明の正室となっていた 5。この強力なパイプは、信包にとって最大の保険であった。

第二に、田辺城攻めが本格的な戦闘に至らず、家康に積極的に敵対したという印象が薄かったことも幸いした 9。

第三に、家康の政治的計算も働いていた。旧主である織田家の血を引く信長の実弟を寛大に扱うことで、豊臣恩顧の大名たちに「徳川は情け深い」という姿勢を示し、彼らを懐柔する狙いがあった。

最後に、徳川との繋がりを持つ信包を大坂城の豊臣方との間に生かしておくことは、豊臣家内部の穏健派と強硬派を分断する上での布石ともなり得た。

これらの要因が重なり、信包は西軍に属しながらも、その地位を完全に保つことができた。これは、彼の先見の明と巧みな人脈構築が、最大の危機において見事に結実した瞬間であった。

第六章:豊臣家の黄昏 ― 大坂城での最期

関ヶ原の戦いを乗り切った信包は、その後、大坂城にあって姪孫(てっそん)にあたる豊臣秀頼の補佐役、傅役(もりやく)として、豊臣家の宿老というべき立場を占めた 2 。織田家の最長老として、また徳川家とも繋がりを持つ重鎮として、淀殿や秀頼から深く信頼されていたと考えられる。しかし、彼の最期は、滅びゆく豊臣家の末期的な状況を象徴する、謎に満ちたものであった。

大坂冬の陣直前の急死と毒殺説

慶長19年(1614年)、方広寺鐘銘事件をきっかけに徳川家と豊臣家の関係は決定的に悪化し、大坂冬の陣が目前に迫っていた。まさにその最中、7月17日、信包は大坂城内での軍議中に突如吐血し、急死した 4 。享年72。

このあまりにも時宜を得すぎた死に対して、当時から毒殺の噂が流れた。そして、その犯人として名指しされたのが、豊臣家の家老であり、徳川との和平交渉を主導していた片桐且元であった 2 。

この毒殺説が事実か否かを証明することは、現代の我々には不可能である。しかし、この「噂が流れた」という事実そのものが、当時の大坂城内の状況を物語る重要な歴史的史料となる。なぜ、且元が疑われたのか。信包は、娘婿である松平忠明を通じて徳川家とのパイプを持つ、大坂城内でも数少ない穏健派の重鎮であった。彼と且元は、徳川との和平路線という点では、むしろ協力関係にあった可能性が高い。そうであるならば、且元に信包を毒殺する動機はない。

この噂は、むしろ和平交渉に失敗し、城内の主戦派から裏切り者扱いされて大坂城を追放された且元の評判を、さらに貶めるために流されたプロパガンダであった可能性が極めて高い。信包の突然の死は、豊臣家内部の穏健派と主戦派の対立がもはや修復不可能なレベルに達していたことを示している。そして、徳川との最後の交渉の糸となり得た重鎮・信包の死によって、大坂城内の穏健派は最後の重しを失い、豊臣家は破滅的な戦争へと突き進んでいったのである。

第七章:織田信包の人物像と家族

織田信包の生涯を貫く行動原理と、彼が激動の時代を生き抜くことを可能にした要因を理解するためには、その人物像と、彼が築き上げた人間関係のネットワークを深く分析する必要がある。

第一節:人物像の考察 ― 「実直」と「現実主義」の共存

信包の人物像は、二つの異なる側面を併せ持っていた。一つは、兄・信長からも「実直な男だ」と評されたという、誠実で温厚な人柄である 1 。その統治の根底には、父・信秀から受け継いだ「民と共に生きる」という理念があり、伊勢や丹波での善政は、その実践であった 1 。小田原征伐の際に北条親子の助命を嘆願した行動も、この実直さや、武士としての情けの発露と見ることができる。

しかし、その一方で、彼は極めて冷静かつ冷徹な現実主義者でもあった。本能寺の変後、いち早く秀吉の将来性を見抜いて臣従し、関ヶ原の戦いでは西軍に属しながらも徳川家とのパイプを最大限に活用して生き残りを図った。この「実直さ」と「現実主義」という、一見矛盾する二つの性質の共存こそが、信包の本質であり、彼が数多の危機を乗り越え、天寿を全うできた最大の要因であったと言えるだろう。

第二節:築かれた姻戚関係 ― 生存のためのネットワーク

信包の生存戦略の核心は、巧みな姻戚関係の構築にあった。彼は血縁、婚姻を通じて、時代の主要な権力と多重的な繋がりを持つ、極めて強固なセーフティネットを築き上げていた。

|

関係 |

対象 |

婚姻相手 / 関係性 |

政治的意義 |

|

血縁 |

織田信長・お市の方 |

実兄・実妹(同母説有力) |

織田政権下での高い地位と信頼の基盤 4 。 |

|

正室 |

長野藤定の娘 |

- |

北伊勢の名門・長野氏との結びつきによる伊勢統治の安定化 5 。 |

|

長男の婚姻 |

斯波義銀の娘 |

織田信重の正室 |

旧尾張守護という伝統的権威との接続による、織田家の正統性補強 5 。 |

|

娘の婚姻 |

豊臣秀吉 |

娘・姫路殿が側室となる |

豊臣政権下における地位の確保と、一門に準ずる待遇の獲得 23 。 |

|

娘の婚姻 |

松平忠明 |

娘が正室となる |

徳川家康の甥・養子との姻戚関係。次代の覇者・徳川家への強力なパイプ 5 。 |

この人間関係のネットワークは、単なる家族の繋がりではない。信包が豊臣・徳川という対立する二大権力の中間に、いかに戦略的な立ち位置を築いていたかを明確に示している。秀吉に娘を差し出すことで豊臣政権での地位を固め、同時に別の娘を家康の縁者に嫁がせることで、来るべき徳川の世にも保険をかける。この「両属」とも言える巧みな布石こそ、彼が関ヶ原の戦いで西軍に属しながらも所領を安堵された最大の理由であり、その先見の明と高度な政治手腕を如実に物語っている。

終章:後世への遺産 ― 柏原の名君として

武将としての波乱の生涯を終えようとしていた信包が、統治者として後世に何を残したのか。その答えは、彼の最後の領地となった丹波柏原にある。ここでの治績は、彼が理想とした「民と共に生きる」という統治者像の集大成であり、彼の歴史的評価を決定づけるものであった。

丹波柏原藩における善政

慶長3年(1598年)に丹波柏原藩主となった信包は、関ヶ原の戦いや大坂での秀頼後見役など、藩の外での活動も多かったため、実際の藩政は腹心の家老であった佐治一成(お江の最初の夫としても知られる)に任せることが多かったと伝わる 2 。しかし、彼が領国経営に無関心であったわけではない。特に、毎年洪水の被害に苦しんでいた氷上郡沼村の民のために、私財を投じて佐治川に堤防を築くなど、治水事業に力を注いだ記録が残っている 2 。さらに、税の負担を軽くするなど、領民の生活安定に心を砕いたという 25 。

「織田上野介大明神」としての神格化

信包の善政は、領民の心に深く刻まれた。彼の死後、その遺徳を偲んだ沼村の領民たちは、彼を「織田上野介(うえのすけ)大明神」として八柱神社の境内に祀ったのである 25 。為政者が領民によって神として祀られることは、領主として受け得る最高の名誉であり、彼の統治が真に民のためのものであったことを何よりも雄弁に物語っている。

現代に続く遺産

信包の遺産は、現代にも確かに受け継がれている。兵庫県丹波市柏原町には、彼の功績を称えて2014年に建立された石像が柏原藩陣屋跡の向かいに佇み 25 、その菩提寺である成徳寺には、平成になってから子孫らの手によって位牌と墓が建立された 25 。そして、毎年10月には「柏原藩織田まつり」が開催され、武者行列が町を練り歩くなど、信包は今なお地域に深く根付いた存在として、人々に親しまれている 25 。

織田信包は、兄・信長のような歴史を創造する英雄ではなかったかもしれない。しかし、彼は信長の弟という出自に安住することなく、時代の激しい変化に巧みに対応し続けた稀有な人物であった。武将としての武功、政権中枢での栄光と蹉跌、そして何よりも領民に慕われた名君としての足跡は、戦国乱世を生き抜くための知恵と、人間としての「実直さ」が両立し得たことを示している。彼は自らの手で天下を掴むことはなかったが、織田の血脈を徳川の世に繋ぎ、領地に安寧の礎を築くことで、歴史に確かな足跡を残した。彼の生涯は、華々しい英雄譚の陰で、しかし着実に時代を築いた、もう一人の「成功者」の物語として再評価されるべきである。

引用文献

- 織田信包(おだ のぶかね) 拙者の履歴書 Vol.357~信長の影に生きた名代官 - note https://note.com/digitaljokers/n/nde488585c002

- 信長の信頼厚かった弟・信包とは 秀頼後見もエピソード少なく 初代柏原藩主の足跡(上) - 丹波新聞 https://tanba.jp/2019/05/%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%81%AE%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E5%8E%9A%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%BC%9F%E3%83%BB%E4%BF%A1%E5%8C%85%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%80%E7%A7%80%E9%A0%BC%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%82%E3%82%A8/

- 織田信包(おだ・のぶかね)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E5%8C%85-1063457

- 織田家臣団30人毎日紹介 〜織田信包編〜 - 名古屋おもてなし武将隊ブログ https://busho-tai-blog.jp/wordpress/?p=16920

- 織田信包 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E5%8C%85

- 織田信包- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E5%8C%85

- 織田信包(おだ・のぶかね) 1543~1614 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/OdaNobukane.html

- 信長公の兄弟2 織田喜蔵秀俊(訂正、追記) - 戦国徒然(麒麟屋絢丸) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054890230802/episodes/1177354054922786499

- 織田信包:兄・信長を支えた織田一門の重鎮 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=vp-YLsYvZyE

- 織田信包 /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/oda-nobukane/

- 1568年 – 69年 信長が上洛、今川家が滅亡 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1568/

- 豊臣政権における東海道伊勢路の形成 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/293512/1/hes_33_155.pdf

- 柏 原 藩 歴 代 藩 主 https://www.city.tamba.lg.jp/material/files/group/50/4354.pdf

- 信長以後の安土城 - 近江の城めぐり - 出張!お城EXPO in 滋賀・びわ湖 https://shiroexpo-shiga.jp/column/no37/

- 安土城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%9C%9F%E5%9F%8E

- 清洲会議 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B4%B2%E4%BC%9A%E8%AD%B0

- 映画「清須会議」 - フジテレビ https://www.fujitv.co.jp/b_hp/kiyosukaigi/index.html

- おだ - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 - FC2 https://haiyaku.web.fc2.com/oda.html

- 織田信包に仕えるとは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E5%8C%85%E3%81%AB%E4%BB%95%E3%81%88%E3%82%8B

- 1600年 関ヶ原の戦い | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1600-3/

- 関ヶ原の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 松平忠明 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B9%B3%E5%BF%A0%E6%98%8E

- 織田信長の家系図から見える興味深いロマン - 家樹 https://ka-ju.co.jp/column/oda_nobunaga

- 姫路殿 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%AB%E8%B7%AF%E6%AE%BF

- 織田信包ゆかりの地、随所に 村民が遺徳しのびお宮も 初代柏原藩主 ... https://tanba.jp/2019/05/%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E5%8C%85%E3%82%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%AE%E5%9C%B0%E3%80%81%E9%9A%8F%E6%89%80%E3%81%AB%E3%80%80%E6%9D%91%E6%B0%91%E3%81%8C%E9%81%BA%E5%BE%B3%E3%81%97%E3%81%AE%E3%81%B3/

- 織田信包石像 クチコミ・アクセス・営業時間|丹波(兵庫) - フォートラベル https://4travel.jp/dm_shisetsu/11631612