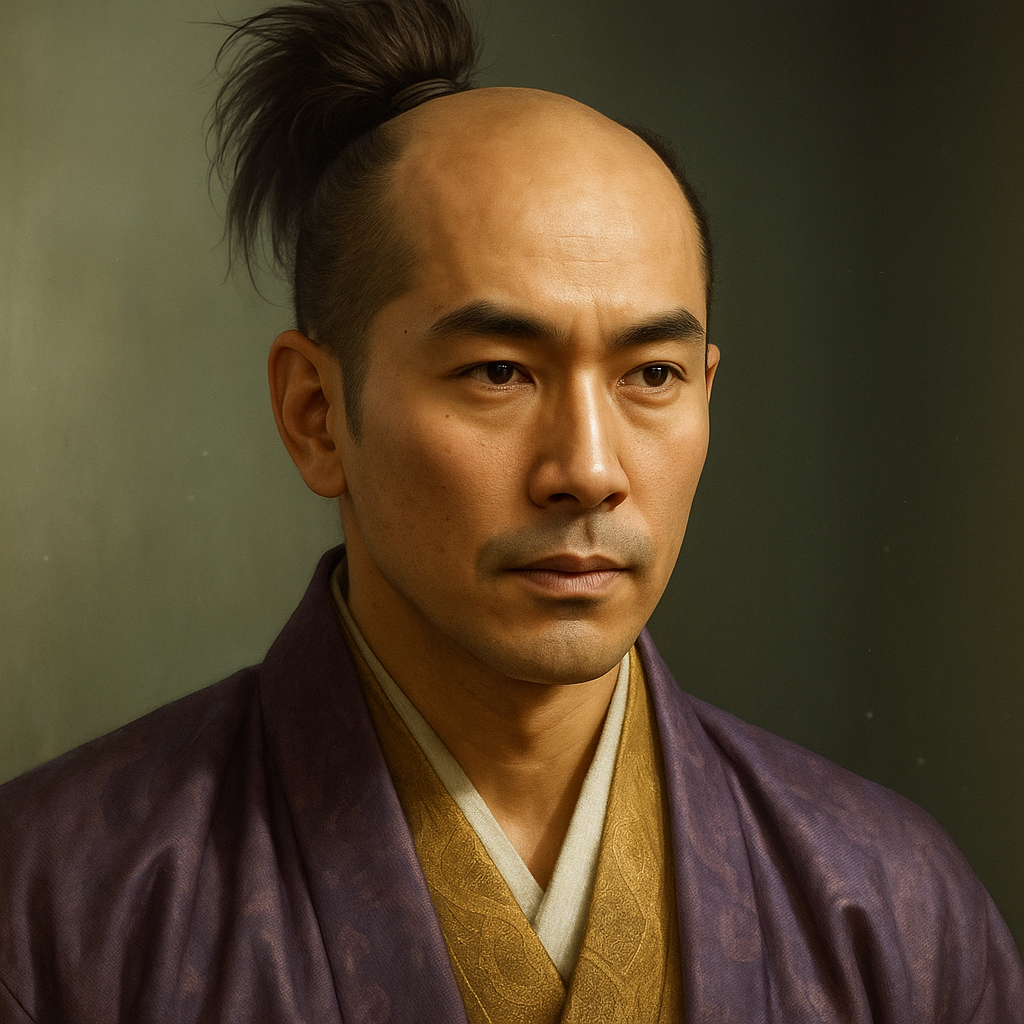

織田頼長

織田有楽斎の嫡男。慶長年間「かぶき者」として名を馳せる。大坂冬の陣で大失態を演じ武人としての評価を失うも、茶道有楽流を継承し文化人として生涯を終えた。

織田頼長 ― 「かぶき者」と「数寄者」の狭間で生きた武将の実像

序章:矛盾を抱えた織田一族の肖像

織田頼長(おだ よりなが)は、日本の歴史が大きな転換点を迎えた天正10年(1582年)、織田信長が本能寺の変に倒れたその年に生を受けた武将である 1 。彼の生涯は、伯父・信長の威光と、父・織田長益(有楽斎)の築いた名跡という栄光を背負いながらも、その実像は一筋縄ではいかない矛盾に満ちている。

後世の記録に「かぶき手の第一」と称されるほどの奇行で知られ、当代随一の「かぶき者」として名を馳せたかと思えば 1 、豊臣家の一員として臨んだ大坂の陣では、一万の軍勢を率いる指揮官でありながら戦場で醜態を晒し、武人としての評価を完全に失墜させた 1 。しかしその一方で、父が創始した茶道有楽流を継承する「数寄者」として、文化史にその名を留めている 3 。

嫡男としての期待、常軌を逸した振る舞い、戦場での致命的な失敗、そして文化の継承者としての静かな晩年。これら一見すると相容れない要素が、織田頼長という一人の人物の中に混在している。本報告書は、これらの矛盾した側面を個別に分析し、それらを統合することで、頼長という人物の実像を多角的に解き明かす。さらに、彼の生涯を通じて、戦国という武の時代が終焉を迎え、新たな価値観が模索された時代の武士の生き様、そして父子の複雑な関係性を浮き彫りにすることを目的とする。

【表1:織田頼長 関連年表】

|

西暦(和暦) |

頼長の年齢 |

出来事(頼長・織田家関連) |

時代背景 |

|

1582年(天正10) |

0歳 |

織田長益(有楽斎)の次男(嫡男)として誕生 1 。 |

本能寺の変、山崎の戦い |

|

1600年(慶長5) |

19歳 |

(父・長益は東軍として関ヶ原の戦いに参戦) 5 。 |

関ヶ原の戦い |

|

1606年(慶長11) |

25歳 |

京都で不行跡に及び、父・長益に勘当される 2 。 |

|

|

1614年(慶長19) |

33歳 |

大坂冬の陣に豊臣方として籠城。9月に片桐且元暗殺を計画 1 。12月、玉造口の戦いで指揮を放棄し、大失態を犯す 1 。 |

大坂冬の陣 |

|

1615年(元和元) |

34歳 |

4月、夏の陣直前に父と共に大坂城を退去 2 。 |

大坂夏の陣、豊臣家滅亡 |

|

1615年以降 |

34歳〜 |

京都に隠遁し「道八」と号す。茶道有楽流を継承 1 。 |

元和偃武 |

|

1620年(元和6) |

39歳 |

9月20日、京都にて死去。東山の長寿院に葬られる 1 。 |

|

|

1622年(元和8) |

(没後) |

父・織田有楽斎が死去 5 。 |

|

第一章:織田有楽斎の子として ― 生い立ちと「かぶき者」の時代

1.1. 名門織田家の嫡男 ― その血筋と立場

織田頼長は、天正10年(1582年)、織田信長の弟である織田長益(有楽斎)の次男として生を受けた 1 。兄に織田長孝がいたが、頼長の母は長益の正室であった雲仙院殿(尾張の重臣・平手政秀の娘)であったため、頼長が事実上の嫡男と見なされていた 1 。武家の家督相続において、正室の子であるか否かは極めて重要な意味を持ち、頼長は織田宗家に次ぐ家格を持つ有楽斎家の正統な後継者として、周囲から大きな期待を寄せられる立場にあった。その地位は、後に従四位下・侍従という高い官位に叙せられたことからも窺い知ることができる 1 。

しかし、この「正統な後継者」という立場こそが、後の彼の人生の軌跡、特に父・有楽斎との複雑な関係性を決定づける根源となった可能性がある。父である有楽斎は、信長の弟という血筋を持ちながら、本能寺の変や小牧・長久手の戦いなどで見せた巧みな処世術により、時に「逃げた男」と揶揄されつつも、茶人や交渉役として激動の時代を生き抜いた人物であった 2 。彼は、自らの後継者である頼長に対し、自身が体得したような、あるいはそれ以上の「巧みな生き方」を求めたであろうことは想像に難くない。

ところが、頼長はその期待に応えることなく、常識を逸脱した破天荒な「かぶき者」としての道を歩むことになる。これは、偉大な伯父・信長や、複雑な評価を持つ父・有楽斎に対する屈折した憧憬の念、あるいは嫡男としての重圧から逃れるための反発であったのかもしれない。この父の期待と子の現実との間に生じた著しい乖離が、後の父子間の深刻な確執、そして頼長の人生の大きなうねりへと繋がっていったと考えられる。

1.2. 「かぶき手の第一」― 慶長年間の異端児

頼長の人物像を語る上で欠かせないのが、「かぶき者」としての一面である。後世の編纂物である『当代記』には「かぶき手の第一」と評され、その奇抜なファッションや常識外れの振る舞いは広く知られていた 1 。慶長11年(1606年)には、京都において大名家の女房衆を茶店に連れ込み、大酒を飲ませるという不行跡を働き、これが父・有楽斎の逆鱗に触れ、勘当されるに至っている 2 。

ただし、彼の「かぶき」は単なる一個人の奇行としてのみ捉えるべきではない。それは、関ヶ原の戦いが終わり、大坂の陣に至るまでの束の間の平和が訪れた「慶長の時代」特有の社会風潮を色濃く反映したものであった 9 。戦乱が終息に向かう中で、武士たちはかつてのように戦場で手柄を立て、その存在意義を示す機会を失いつつあった。頼長のような、織田一族という高貴な血筋に生まれながらも、活躍の場を見出せずにいた若者にとって、有り余るエネルギーは旧来の価値観への反発や、常識を逸脱した形での自己表現へと向かった。

彼の行動は、織田信長の血を引く者としての矜持と、徳川の治世下で役割を見出せない現実との間の葛藤が生み出した、歪んだ自己顕示欲の表れと解釈できる。したがって、頼長のかぶき者としての振る舞いは、武士の価値観が大きな変容を迫られた時代の過渡期に生きた若者の、アイデンティティの危機を象徴する事例として捉えることが可能である。彼の奇行は、一個人の逸脱であると同時に、時代が生んだ必然の現象でもあったのだ。

第二章:大坂の陣 ― 栄光と失墜の戦場

2.1. 豊臣家臣としての暗躍

徳川家と豊臣家の対立が避けられない状況となる中、織田頼長は豊臣家内で活発な動きを見せる。彼は単なる客将に留まらず、大坂城の主戦派における中心人物の一人として暗躍した。慶長19年(1614年)9月、頼長は大野治長らと共謀し、徳川方との融和を図る穏健派の重臣・片桐且元の暗殺を計画した 1 。この計画は事前に且元に察知されたため未遂に終わったが、頼長の強硬な姿勢を明確に示している。

さらに、京都所司代の板倉勝重が掴んだ情報によれば、万が一、豊臣秀頼が且元と共に大坂城を退去する事態になった場合、頼長らは伯父の織田信雄を城に迎え入れ、総大将として幕府軍と徹底抗戦する算段を立てていたという 1 。これらの動きは、頼長が父・有楽斎の慎重な姿勢とは対照的に、徳川との対決を辞さない強硬論者であったことを物語っている。

しかし、これらの開戦前の活発な動きは、彼の政治的な野心を示す一方で、実戦経験の欠如という弱点を覆い隠すための虚勢であった可能性も否定できない。頼長は、密室での談合や暗殺計画といった「政争」の舞台では積極的に関与しているが、それは彼の出自や地位が許す行動範囲であった。彼には大規模な合戦を指揮した経験がなく 1 、その強硬な態度は、自らの武人としての価値を、実際の戦闘ではなく、戦前の政治工作において証明しようとする試みだったのかもしれない。この時点で、彼に与えられた役割と、彼自身が持つ能力との間には、既に致命的な乖離が生じていたのである。

2.2. 冬の陣・玉造口での大失態

大坂冬の陣が勃発すると、頼長は父・有楽斎と共に大坂城の二の丸玉造口方面の守備を任された。寄せ集めの雑兵を含め、総勢1万人もの大部隊の指揮を委ねられたが、これは実質的に彼の初陣であった 1 。その重責は、彼の能力をはるかに超えるものであった。

同年12月、頼長が率いる部隊内で発生した喧嘩騒ぎをきっかけに、対峙していた徳川方の藤堂高虎隊が攻撃を開始し、谷町口の戦いの火蓋が切られた 1 。しかし、この危機的状況において、総大将であるはずの頼長は「戦を恐れ病気と称して一切の指揮をせず」、事実上、指揮を放棄した 1 。後には、実際には遊女を城内に引き入れ、酒宴に耽っていたという不名誉な噂まで立てられている 1 。指揮官を失った織田隊は窮地に陥り、この危機を救ったのは、異変を察知して駆けつけた長宗我部盛親の部隊であった 1 。

この一件は、頼長の武人としての評価を決定的に失墜させた。大将としての責任感の欠如と危機管理能力の無さは弁解の余地がなく、豊臣方からの信頼を完全に失う原因となった 1 。この失態をめぐっては、父・有楽斎や敵将の藤堂高虎と示し合わせた上での謀略だったのではないかという悪評まで流された 1 。しかし、この内通説には疑問が残る。頼長は開戦前には主戦派として行動しており、また父・有楽斎からは勘当された身で、親子仲は決して良好ではなかった 1 。意図的な裏切りと考えるには、動機と行動に一貫性が見られない。むしろ、初陣で能力を超えた大軍の指揮を任された重圧、予期せぬ部隊内の騒動と敵の攻撃という複合的な危機に直面し、精神的に破綻して現実逃避に走ったと考える方が、彼の経歴と心理状態からして自然であろう。彼の失態は、寄せ集めの浪人衆で構成され、指揮系統が未熟であった豊臣軍の構造的な問題を象徴する悲劇であり、頼長個人の器量不足と組織の脆弱性が交差した結果と見るべきである 11 。

2.3. 大坂城からの退去

冬の陣での大失態により、頼長は城内での信望を完全に失った。そして慶長20年(元和元年、1615年)4月、大坂夏の陣が始まる直前、父・有楽斎と共に徳川家康の許可を得て、大坂城を退去した 2 。この退去は、冬の陣の和議交渉において豊臣方の代表として徳川方と折衝し、人質を出すなど、徳川との間に独自のパイプを持っていた父・有楽斎の判断によるものであった 11 。有楽斎は豊臣家の行く末を見限り、武士としては落伍者となった息子の身柄を保全する道を選んだのである。この大坂城からの退去をもって、織田頼長の武人としての経歴は完全に幕を閉じた。

第三章:隠遁と茶の湯 ― 武人から文化人への道

3.1. 京都での隠遁生活

大坂の陣の後、頼長は政治の表舞台から完全に姿を消し、京都で隠遁生活を送った。彼は「道八(どうや)」あるいは「雲正寺(うんしょうじ)」と号し、ひたすら茶の湯の世界に専念することになる 1 。この時期、父・有楽斎は自らの所領を整理し、四男の織田長政と五男の織田尚長にはそれぞれ1万石の領地を分与して大名に取り立てた 1 。しかし、嫡男であるはずの頼長に所領が与えられることはなかった 1 。

この処遇は、武士としての頼長に対する父の最終的な評価を冷徹に物語っている。一方で、これは有楽斎による極めて戦略的な遺産相続であったと解釈することもできる。彼は自らの遺産を、徳川の世を生き抜くための「武家としての家(土地・大名格)」と、自身の精神的支柱であり文化的なアイデンティティの核である「文化人としての家(茶道流派)」とに明確に分離したのである。

武家としての存続は、徳川の治世下で堅実に家名を保つことが期待された長政(大和芝村藩祖)と尚長(大和柳本藩祖)に託された 5 。そして、千利休から受け継いだ文化的な遺産である茶道「有楽流」は、武人としては落伍者であったが、文化的素養を持ち、何よりも正統な血を引く嫡男・頼長に継承させることを選んだ 3 。この「土地」と「文化」の分離相続は、有楽斎の頼長に対する複雑な感情(武士としては失望したが、血筋と文化の継承者としては見捨てなかった)の表れであると同時に、武断の時代から文治の時代へと移行する中で、「家」のあり方を模索した現実主義者としての彼の慧眼を示すものであった。頼長の人生は、この二元的な相続の受け手となることで、新たな意味を与えられたのである。

【表2:織田有楽斎の子と遺産の相続】

|

子 |

生母 |

相続内容 |

後の動向 |

典拠 |

|

長男:長孝 |

側室 |

(関ヶ原の戦功で得た所領を継ぐも早世) |

子・長則が味舌藩を継いだ説もある |

5 |

|

次男:頼長 |

正室・雲仙院殿 |

茶道有楽流 (所領分与なし) |

京都で隠遁後、39歳で死去。子は長好のみで直系は断絶。 |

1 |

|

四男:長政 |

不詳 |

大和戒重藩(芝村藩)1万石 |

大名家として明治まで存続。有楽流宗家となる。 |

5 |

|

五男:尚長 |

不詳 |

大和柳本藩1万石 |

大名家として明治まで存続。 |

5 |

3.2. 有楽流の継承者として

武人としての道を絶たれた頼長が、その後半生で見出した安息の地は茶の湯の世界であった。彼は「道八」として、父・有楽斎が創始した茶道有楽流の二代目家元となり、その茶風を後世に伝えるという重要な役割を担うことになった 3 。彼の文化人としての活動は、現存する作品からも窺い知ることができる。例えば、京都文化博物館が所蔵する「波に卯図」は頼長の筆によるものと伝えられており、その画才を示している 16 。また、京都の正伝永源院には、仁阿弥道八の作と伝えられる「正傳院」の字が入った黒楽茶碗が伝来しており、これは頼長の号「道八」と隠棲した寺院の名を刻んだものとして、彼の茶人としての側面を物語っている 8 。これらの遺品は、頼長が単に流派を継いだだけでなく、自らも美意識を持った文化人として活動していたことを示唆している。

3.3. 血脈と流派の行方

しかし、頼長の文化人としての穏やかな生活は長くは続かなかった。元和6年(1620年)9月20日、父・有楽斎に先立ち、39歳という若さでその波乱の生涯を閉じた 1 。亡骸は京都東山の長寿院に葬られた 1 。

父・有楽斎は、頼長の死後、その唯一の子である長好(ながよし)を嫡孫とみなし、自らの隠居料であった1万石の知行を相続させようと図った。しかし、この相続は江戸幕府によって認められず、有楽斎の死後、その所領は没収されてしまった 1 。これにより、頼長の血筋が経済的基盤を持つことは叶わなかった。その後、長好も子をなさぬまま慶安4年(1651年)に没し、頼長の直系血脈は完全に途絶えることとなる 14 。

頼長自身の早世と、その子の代での血脈の断絶は、彼の不遇な生涯を象徴しているかのようである。しかし、彼が中継ぎ役として流派を確かに継承したことで、有楽流そのものは断絶を免れた。頼長の系統が絶えた後、有楽流は織田信長の孫にあたる旗本・織田貞置によって継承され、その法統は守られていく 3 。武人としては失敗に終わった頼長であったが、文化の継承者としてその役割を果たしたことで、父の遺産は形を変えて現代にまで続く礎が築かれたのである。

終章:織田頼長の再評価

4.1. 父子関係の総括

織田頼長と父・有楽斎の関係は、嫡男でありながら勘当され、武家の基盤である所領を与えられなかった一方で、父の精神的支柱であった茶道は継承されたという、極めて複雑な様相を呈している。この一見矛盾した関係性は、有楽斎の現実主義的な家名存続戦略と、頼長個人に向けられた期待、失望、そして愛情が絡み合った結果として再評価されるべきである。有楽斎は、徳川の世で生き抜くための「武家」と、自らのアイデンティティである「文化」を分離し、それぞれに最も適した息子を後継者とした。頼長はその特異な相続の当事者となることで、戦国武将とは異なる形で歴史に名を刻むことになった。

4.2. 「かぶき者」と「数寄者」の二面性

頼長の生涯は、戦国時代的な武断主義の価値観(「かぶき者」としての過剰な自己顕示)の挫折と、近世江戸時代的な文治主義の価値観(「数寄者」としての文化継承)への転身を、その一身で体現している。彼は、時代の大きな転換点に翻弄され、その価値観の変化の中で自らの生きる道を見出そうともがいた人物として捉え直すことができる。彼の前半生の破天荒な振る舞いは旧時代への反発であり、後半生の静かな隠遁は新時代への適応の形であった。この二面性こそが、織田頼長という人物の最も興味深い本質である。

4.3. 短い生涯が残したもの

武人としての織田頼長は、実績皆無に等しく、大坂の陣での大失態という負の逸話に彩られている 2 。しかし、彼の存在が歴史に残した影響は決して小さくない。大坂の陣における彼の失敗は、豊臣方が敗北に至った要因、特に指揮系統の混乱と人材の脆弱性を具体的に示す事例として、歴史研究の上で重要な意味を持つ。また、彼の「かぶき」は、関ヶ原以降の不安定な世情が生んだ慶長年間の社会風俗を研究する上で、象徴的な存在として参照される。

そして何よりも、彼がいなければ茶道有楽流の継承はより困難なものとなっていたであろう。彼は成功者ではなかったかもしれない。しかし、その失敗と転身の軌跡は、戦国乱世の終焉という激動の時代を生きた一人の武将の苦悩と適応の物語として、後世に多くの示唆を与え続けている。

引用文献

- 織田頼長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%94%E7%94%B0%E9%A0%BC%E9%95%B7

- 【漫画】織田頼長の生涯~戦国一のやらかし武将~【日本史マンガ動画】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=O6JTg3UHq7o

- 有楽流(ウラクリュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9C%89%E6%A5%BD%E6%B5%81-441788

- 有楽流 うらくりゅう - 表千家 https://www.omotesenke.jp/cgi-bin/result.cgi?id=120

- 織田長益 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%94%E7%94%B0%E9%95%B7%E7%9B%8A

- 織田頼長(おだ よりなが)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B9%94%E7%94%B0%E9%A0%BC%E9%95%B7-1063529

- 織田有楽斎―逃げ足自慢の茶道オタク | 天野純希 「戦国サバイバー」 | よみタイ https://yomitai.jp/series/sengokusurvivor/01-sadootaku/

- 信長の弟、織田有楽斎とは?秀吉・家康にも仕えた武将・茶人の生涯 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/214789/

- かぶき者―織田頼長と猪熊教利― | 古田織部美術館 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E3%81%8B%E3%81%B6%E3%81%8D%E8%80%85%E2%80%95%E7%B9%94%E7%94%B0%E9%A0%BC%E9%95%B7%E3%81%A8%E7%8C%AA%E7%86%8A%E6%95%99%E5%88%A9%E2%80%95-%E5%8F%A4%E7%94%B0%E7%B9%94%E9%83%A8%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8/dp/4801600972

- 宮帯出版社/商品詳細 天下一のかぶき者 織田左門 柏木輝久 著 http://www.miyaobi.com/publishing/products/detail.php?product_id=1058

- 大坂の陣 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9D%82%E3%81%AE%E9%99%A3

- 阿茶局(雲光院) /ホームメイト - 戦国時代の姫・女武将たち - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46502/

- 織田尚長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%94%E7%94%B0%E5%B0%9A%E9%95%B7

- 有楽流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A5%BD%E6%B5%81

- 尾州有楽流 歴代 http://www.bisyuuraku.com/rekidai.html

- 四百年遠忌記念特別展 大名茶人 織田有楽斎 - 京都文化博物館 https://www.bunpaku.or.jp/exhi_special_post/odaurakusai/

- 有楽流の歴史 - グーペ https://r.goope.jp/urakuryu/photo/album/1