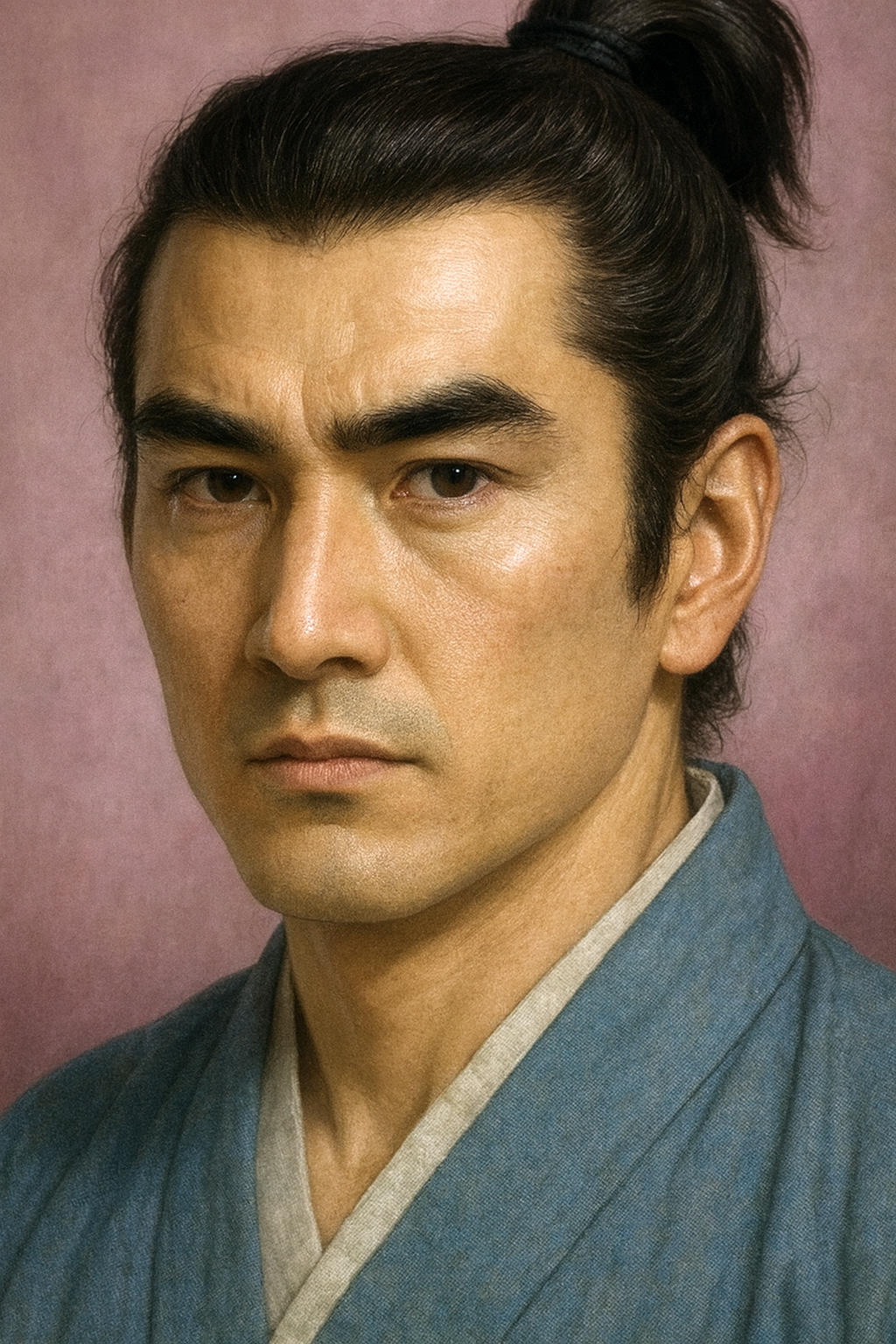

草深時信

草深時信(甚四郎)は加賀藩の剣豪。深甚流を創始し、藩校で教えられた実在の武芸者。天狗隠しや塚原卜伝との対決など、超人的な伝説も残る。

加賀の剣聖 草深時信(甚四郎) ― その史実と伝説の深層

序章:草深時信とは誰か ― 名称の謎と人物の特定

日本の武芸史の広大な領域において、その名は時に伝説の霧に包まれ、時に地方の記録にのみ静かに刻まれている。加賀国(現在の石川県)出身の剣豪、「草深時信(くさぶか ときのぶ)」もまた、そのような人物の一人である。ユーザーが提示した「天狗かくしに遭い兵法の奥義を会得した」「草履を濡らさず川面を渡った」という奇談は、この人物が非凡な存在として語り継がれてきたことを示唆している。

本報告書は、この草深時信という人物について、現存する史料と伝承を徹底的に調査・分析し、その実像と伝説の形成過程を多角的に解明することを目的とする。

まず、調査の出発点として、その「名」に関する問題を整理する必要がある。ユーザーが知る「時信」という名は、特定の資料、例えばゲームのデータなどで見られるものである 1 。一方で、石川県川北町に残る史跡や関連伝承において、この人物は一貫して「草深甚四郎(くさぶか じんしろう)」という通称で呼ばれている 2 。武士の命名慣習に従えば、「甚四郎」は日常的に用いられる通称であり、「時信」は主君や親など限られた者しか呼ぶことのできない実名、すなわち諱(いみな)であったと考えるのが最も合理的である。この二つの名は、同一人物の異なる側面を示している可能性が高い。

本報告書では、史料や伝承で広く確認できる「草深甚四郎」を主たる呼称として用い、その諱が「時信」であった可能性を念頭に置きながら、その生涯と遺産を深く掘り下げていく。なお、調査の過程で、大相撲の元大関・若羽黒の本名である草深朋明氏 5 や、静岡県の教育界で活躍した同姓の人物 6 など、複数の同姓異人の情報が確認されたが、これらは本報告書の対象とする剣豪とは別人であることを冒頭で明確にしておく。

第一部:剣豪・草深甚四郎の実像 ― 史料から読み解く生涯

伝説のベールを一枚ずつ剥がし、史料の断片を繋ぎ合わせることで、草深甚四郎という一人の武芸者の輪郭を浮かび上がらせる。この第一部では、彼の出自、活動した時代背景、そして彼の名を後世に最も確かな形で残した剣術流派「深甚流」の創始と伝授に焦点を当てる。

第一章:出自と時代背景 ― 加賀藩における武芸者の位置

草深甚四郎の物語は、加賀国石川郡草深村、現在の石川県能美郡川北町にその端を発する 7 。伝承によれば、彼の家系は藤原氏を祖とし、さらに遡れば南北朝時代の動乱を駆け抜けた新田義貞配下の勇将、畑時能(はた ときよし)の末裔であるとされている 2 。畑時能は、軍記物語『太平記』において、超人的な武勇を持つ伝奇的な人物として描かれており、甚四郎の出自をこのような著名な武将に結びつけることは、彼の創始する流派に歴史的な深みと権威を与えるための「系譜的権威付け」であったと解釈できる 8 。これは、多くの武芸流派がその正統性を主張するために用いた常套的な手法であり、甚四郎もその例に漏れなかったことを示している。

甚四郎が剣の道を究め、一派を興した江戸時代初期から中期にかけての加賀藩は、特筆すべき文化的隆盛期にあった。特に、彼の活動時期と重なる第四代藩主・前田綱紀(在職:1645年 - 1723年)の治世は、80年近くに及ぶ長期政権であり、武断政治から文治政治への転換が明確に進められた時代であった 9 。綱紀は自身が優れた文化人であり、木下順庵や室鳩巣といった当代一流の学者を招聘して百科事典『桑華学苑』を編纂させ、藩士たちにも学問を大いに奨励した 9 。この藩の気風は、武芸の世界にも大きな影響を与えた。単なる殺傷の技術としての「武術」から、心身を鍛錬し人格を陶冶する「武道」へと、その価値観が深化していく土壌がここにあった。

このような時代背景の中、草深甚四郎が自らの流派を創始し、それがやがて加賀藩の公式な武術学校である「経武館(けいぶかん)」で教授されるに至ったという事実は、彼の活動が単なる一個人の武勇伝に留まらず、時代の要請と深く結びついていたことを物語っている 3 。藩が武芸を教育・文化政策の一環として捉え、優れた流派を積極的に取り入れようとしていたからこそ、甚四郎のような地方の剣客がその才能を開花させ、公的な地位を確立する道が開かれたのである。彼の成功は、個人の卓越した技量のみならず、この加賀藩の文化的土壌という「地の利」に支えられていたと言えよう。

第二章:深甚流の創始と伝授 ― 最も確かな歴史的足跡

草深甚四郎の生涯を語る上で、数多の伝説の中で最も確かな歴史的座標を示すのが、彼が創始した剣術流派「深甚流(しんじんりゅう)」の存在である。伝承によれば、甚四郎は13歳で故郷を出て武者修行の旅に赴き、16年後の29歳の時に帰郷して深甚流を編み出したとされる 2 。彼は墓所からほど近い土室(つちむろ)地区に居を構え、多くの子弟を育成したという 4 。

これらの伝承の信憑性を飛躍的に高める、決定的な史料が存在する。それは、延宝元年(1673年)に記された伝書に関する記録である。この記録によれば、加賀藩士の萩原重蔵という人物が、水野忠左衛門なる人物から、草深甚四郎が創始した「真甚流(しんじんりゅう)」の伝授を受けている 10 。この史料は、具体的な年号(1673年)、流派名(真甚流)、創始者名(草深甚四郎)、そして伝授者と被伝授者の氏名が明記されており、甚四郎と彼の流派が17世紀後半の加賀藩に実在したことを疑いようのない形で証明している。

ここで見られる「深甚流」と「真甚流」という表記の揺れは、当時、同音の異なる漢字を当てることが珍しくなかったことを考えれば、両者が同一の流派を指している可能性が極めて高い。あるいは、流派が発展する過程で、より高尚な意味を持つ「真」の字が用いられるようになったとも考えられ、この表記の違い自体が流派の歴史的変遷を物語る貴重な痕跡と言える。

この1673年の記録は、甚四郎研究における「ロゼッタストーン」とも言うべき重要性を持つ。これにより、彼の活動時期を前田綱紀の治世に明確に特定でき、彼の流派が加賀藩の藩校「経武館」で正式に教授されたという伝承に、強固な歴史的裏付けを与える 3 。経武館では、深甚流の他にも、田宮流(多宮流)や長尾流躰術など、様々な武術流派が教えられており、深甚流もまた、藩が公認した複数の武術の一つとして、その地位を確立していたことがわかる 11 。草深甚四郎は、単なる伝説上の剣豪ではなく、藩の武術教育の一翼を担った、実在の武芸家だったのである。

表1:草深甚四郎および深甚流関連年表

|

年代 |

出来事 |

典拠・備考 |

|

南北朝時代 (14世紀) |

祖先とされる武将・畑時能が『太平記』などで活躍。 |

7 |

|

戦国時代~江戸初期 (16-17世紀) |

草深甚四郎が活動したとされる時代。 |

2 |

|

延宝元年 (1673年) |

水野忠左衛門から萩原重蔵へ、草深甚四郎創始の「真甚流」が伝授される(現存する最古の記録)。 |

10 |

|

寛政5年 (1793年) |

経武館師範・木村惣太夫良中が、草深甚四郎碑を建立。 |

13 |

|

昭和11年 (1936年) |

草深甚四郎慰霊祭と奉納剣道大会が開始される。 |

3 |

|

昭和初期 |

失伝していた深甚流の型(五本)が伝書を基に復元される。 |

7 |

第二部:伝説の形成 ― 剣聖を巡る伝承と奇談の分析

一人の歴史上の人物が、後世の人々によって「剣聖」へと昇華される過程には、その武勇を讃え、神格化するための様々な物語が付与されていく。草深甚四郎もまた、その生涯が数々の伝説によって彩られている。この第二部では、甚四郎をめぐる代表的な伝承を分析し、その背後にある文化的・社会的意味を読み解く。

第一章:天狗隠しの伝説 ― 武芸者と超常的存在

甚四郎の伝説の中でも特に有名なのが、「天狗にかくされ剣術を習った」というものである 2 。この「天狗伝説」は、日本の武芸の歴史において、決して珍しいものではない。最も著名な例は、源義経が鞍馬山で天狗から兵法を授かったという物語であり、他にも柳生宗矩が天狗と立ち合ったという逸話が残るなど、多くの流派の開祖や達人が天狗との関わりを語られている 16 。

天狗は、古来より山に棲み、人知を超えた神通力や武術、兵法の知識を持つと信じられてきた超自然的な存在である。流派の創始者が会得した奥義が、常人には到底到達不可能なものであることを説明する際、その根源を人間ではなく、天狗のような超常的存在に求めることは、流派の教えに神秘性と絶対的な権威を与えるための、極めて効果的な物語装置であった。江戸時代の合理主義的な知識人たちは、こうした伝説を「人目を忍んで密かに師から学んだことの比喩」や「高慢な精神状態の形容」と解釈しようと試みたが 16 、それは逆に、こうした伝説がいかに広く流布し、人々の心に影響を与えていたかを物語っている。

したがって、草深甚四郎の天狗伝説は、彼個人に固有の奇跡譚というよりも、日本の武芸流派の創始者伝説に共通して見られる一種の「様式」と捉えるべきである。この伝説は、彼の剣技が「人知を超えている」と周囲から見なされるほど卓越していたことの何よりの証左であり、同時に、彼が創始した深甚流が、単なる人間の技ではなく、より高次の存在から授けられた神聖な起源を持つものであることを象徴的に示す物語なのである。

第二章:剣聖・塚原卜伝との対決 ― 権威への挑戦と承認

草深甚四郎の名声を一躍高めたのが、戦国時代を代表する剣聖・塚原卜伝(つかはら ぼくでん)との対決譚である 2 。塚原卜伝は、生涯において真剣での試合19度、戦場への出陣37度を経験し、一度も不覚を取ることなく212人の敵を討ち取ったと伝えられる、まさに「最強」の象徴であった 18 。その絶対的な権威を持つ卜伝に、加賀の一剣士である甚四郎が挑み、「互角に戦い引き分けた」という逸話は、甚四郎の評価を、地方の無名剣士から、全国に名を轟かす剣豪と並び立つレベルにまで一気に引き上げる効果を持っていた。

この逸話には、さらに興味深いバリエーションが存在する。それは、「太刀では敗れたが、槍では勝った」という、より具体的な内容の伝承である 7 。この物語構造は、極めて洗練された巧妙さを持っている。まず、「太刀では敗れた」とすることで、剣聖・卜伝の絶対的な権威を傷つけることなく、敬意を払っている。その上で、「槍では勝った」と続けることで、甚四郎が単なる卜伝の模倣者ではなく、槍術という独自の専門分野において卜伝をも凌駕する、対等な実力を持つ武芸者であることを鮮やかに描き出している。

これは、後発の武芸者が先行する偉大な権威を利用し、自らの地位を確立するための巧みな物語戦略、「権威の借用」の一例と言える。この逸話は、甚四郎の武名を高めるだけでなく、彼が創始した深甚流が、単なる剣術に留まらず、槍術なども含む総合的な武術であった可能性をも示唆しており、その多才ぶりを後世に伝える重要な役割を果たしているのである。

第三章:超人的奇談の分析 ― 聖人化への道

ユーザーが初期情報として把握していた「草履を濡らさず川面を渡った」という奇談は、甚四郎の人物像を理解する上で非常に示唆に富んでいる。この種の奇跡譚は、特定の史料で確認することは困難であるが、その物語が持つ象徴的な意味は大きい。

水面を歩く、あるいは水上を濡れずに渡るという奇跡は、洋の東西を問わず、対象となる人物が物理法則を超越した聖なる存在であることを示す、普遍的なモチーフである。これは、その人物が持つ力が、単なる技術や腕力の次元を超え、精神的にも極めて高い境地に達していることを象徴している。

武芸の世界において、達人はしばしば「名人」や「達人」と称されるが、その中でも特に傑出した人物は「剣聖」と呼ばれる。この「聖」の称号は、単に技術が優れているだけでなく、その人物が人格的、精神的にも人々から崇敬される存在であることを意味する。草深甚四郎に「川面を渡る」という奇跡譚が付与されたことは、彼が後世の人々によって、単なる一介の腕利き剣豪から、地域で崇拝されるべき「剣聖」へと神格化されていったプロセスを象徴している。

この奇談の史実性を追求することにはあまり意味がない。むしろ重要なのは、なぜ加賀の人々が、自分たちの郷土が生んだ英雄に、そのような超人的な物語を求め、語り継いできたのかという点である。それは、彼の武勇と精神が、人々の信仰の対象となるに足るものであったことの証左に他ならない。この奇談は、甚四郎が歴史上の人物から、地域の信仰を集める文化英雄へと変容していく、その最終段階を示すものと位置づけられるだろう。

第三部:後世への影響と遺産 ― 深甚流の継承と草深甚四郎の顕彰

一人の剣豪が遺したものは、剣技の型や伝書だけではない。その名と精神は、時代を超えて地域社会に受け継がれ、新たな意味を持ちながら生き続ける。この第三部では、甚四郎の死後、彼の流派「深甚流」が辿った運命と、彼を顕彰するために行われた後世の人々の営みを追うことで、その遺産が現代にどのように息づいているかを明らかにする。

第一章:深甚流の流転と復元 ― 失伝と再生の物語

加賀藩の藩校・経武館で幕末まで教えられていた深甚流は、明治維新という時代の大きな変革の波の中で、その公式な伝承の場を失った 7 。廃藩置県による武士階級の解体は、藩に庇護されていた多くの武術流派を存続の危機に追いやり、深甚流もまた、一度は歴史の表舞台から姿を消し、「失伝」したとされている。

しかし、草深甚四郎の遺した武術の系譜は、完全に途絶えたわけではなかった。昭和の初め、近代化の中で失われゆく日本の伝統文化を見直し、保存しようという気運が高まる中で、この深甚流にも再生の光が当てられる。残されていた伝書を基に、有志の手によって五本の型が復元されたのである 7 。

この「復元」という行為は、単に古い技術を再現するという以上の、深い現代的意義を持っている。それは、近代化の奔流の中で、自分たちの地域が育んだ独自の歴史的・文化的アイデンティティを再確認し、それを未来へと継承しようとする、地域の人々の強い意志の表れである。一度は失われたという事実、そして、それでもなお情熱を傾けて復元されたという事実は、草深甚四郎と彼が創始した深甚流が、時代を超えて人々を惹きつける文化的な価値を保持し続けていることを雄弁に物語っている。この失伝と再生の物語は、甚四郎の遺産が単なる過去の遺物ではなく、現代に生きる人々によって能動的に守り継がれるべき、生きた文化であることを示している。

第二章:草深甚四郎碑の建立と意義 ― 記憶の記念碑

現在の石川県川北町土室に、草深甚四郎の墓と並んで、彼の功績を讃える石碑が建っている 15 。この「草深甚四郎碑」は、川北町の指定文化財ともなっており、彼の存在を現代に伝える最も象徴的な記念物である 2 。この碑がいつ、誰によって建てられたのかを解明することは、甚四郎が後世においてどのように位置づけられていたかを知る上で極めて重要である。

碑は、寛政5年(1793年)に建立された 13 。甚四郎が活動した延宝年間(1673-1681年)からおよそ120年後のことである。注目すべきは、その建立者である。碑を建てたのは、木村惣太夫良中(きむら そうだゆう よしなか)という人物で、彼は当時、加賀藩の藩校「経武館」で剣術を教授する師範であった 14 。

この事実は、単に一人の武術家が先人を偲んで碑を建てた、という私的な行為に留まらない、公的な意味合いを帯びている。かつて甚四郎の深甚流が教えられていたのと同じ、藩の公式な武術教育機関である経武館。その後代の師範が、門人たちと共に、流派の創始者である「流祖」を祀るために碑を建立したのである 14 。この行為は、深甚流の正統性と権威を藩の歴史の中に再確認し、公式に刻み込む儀式的な意味合いを持っていた。木村惣太夫によるこの顕彰活動によって、草深甚四郎という人物と彼の流派の価値は、加賀藩の武術史の中に、揺るぎないものとして不動の位置を占めることになったのである。

第三章:現代における顕彰 ― 生き続ける剣聖

草深甚四郎の遺産は、石碑や復元された型だけに留まらない。彼の名は、今なお地域社会の精神的な支柱として生き続けている。その最も顕著な例が、昭和11年(1936年)に始まり、現在まで続く「草深甚四郎慰霊祭」と「奉納剣道大会」である 2 。

毎年秋になると、甚四郎の墓碑の前で慰霊祭が執り行われ、その遺徳を偲ぶ。そして、それに続いて開催される奉納剣道大会には、石川県内から多くの剣士が集い、日頃の鍛錬の成果を競い合う 21 。この大会は、今や県内でも有数の伝統と規模を誇る剣道大会へと発展している 21 。

この一連の行事は、草深甚四郎が単なる過去の歴史上の人物ではなく、地域の剣道コミュニティにとっての守護聖人のような存在、すなわち地域の文化的象徴となっていることを明確に示している。慰霊祭と奉納剣道大会は、甚四郎の記憶を風化させることなく、彼の武勇と武道精神を次世代へと語り継いでいくための、生きた社会的装置として機能しているのである。剣を学ぶ少年少女たちは、この大会に参加することを通じて、自分たちの郷土が生んだ偉大な剣聖の物語に触れ、その精神を受け継いでいく。

こうして草深甚四郎は、江戸時代の歴史の中に生きた一人の剣豪から、地域の誇りであり、武道を志す者たちの目標となる精神的支柱という、新たな役割を担うに至っている。彼の物語は、今も川北の地で、毎年新たな世代へと語り継がれているのだ。

結論:歴史と伝説の狭間で ― 草深甚四郎の総合的評価

本報告書で詳述してきた通り、草深時信、すなわち草深甚四郎は、史実と伝説が幾重にも織りなす、極めて重層的な人物像を持つ。彼の物語を総合的に評価するためには、歴史の核と伝説の層を慎重に見極める必要がある。

まず、歴史上の人物としての草深甚四郎は、「17世紀後半の加賀藩において、自らの流派『深甚流(真甚流)』を創始し、藩校・経武館で教授されるほどの評価を得た、実在の剣術家」と結論づけられる。延宝元年(1673年)の伝授記録は、彼の存在を伝説の霧の中から現実の歴史へと引き出す、動かぬ証拠である 10 。

しかし、彼の物語はそこで終わらない。この史実という核の周りには、後世の人々によって様々な伝説の層が付け加えられていった。

第一に、「系譜の権威付け」として、南北朝時代の勇将・畑時能の末裔という由緒ある出自が語られた 7。

第二に、「超人的能力の象徴」として、天狗から奥義を授かったという、流派の神秘性を高める物語が付与された 2。

第三に、「他者からの権威借用」として、当代最強の剣聖・塚原卜伝と互角に渡り合ったという逸話が生まれ、彼の名声を全国区のレベルへと引き上げた 7。

興味深いことに、日夏繁高が著した日本初の武芸者列伝である『本朝武芸小伝』(1716年)や、その他の主要な武芸者名鑑には、草深甚四郎の名は見当たらない 22 。これは、彼の活躍の舞台が主として加賀藩内であり、その名声もまた地域的なものであったことを示唆している。彼は、伊藤一刀斎や柳生宗厳のような、幕府中枢や全国的な廻国修行を通じて名を馳せた「全国区のスター剣豪」とは異なり、「加賀藩という特定の地域社会が生んだ偉大な武芸者」と位置づけるのが最も妥当であろう。

彼の死後も、その記憶は地域社会によって大切に育まれた。寛政5年(1793年)の経武館師範による石碑建立は、藩の公式な武術史の中に彼の名を刻む行為であった 14 。そして、昭和11年(1936年)に始まった慰霊祭と奉納剣道大会は、彼を地域の文化的英雄、そして武道を志す者たちの精神的支柱として現代に蘇らせた 3 。

結論として、草深甚四郎の探求は、単に一人の剣豪の生涯を追う作業に留まらない。それは、史実、伝説、そして地域社会の記憶が相互に作用し、いかにして一人の「英雄」を創造し、維持し、継承していくかという、文化英雄の形成プロセスそのものを解明する、絶好の事例と言えるのである。彼の物語は、歴史と伝説の狭間に確かな足跡を残した、加賀が誇るべき剣聖の物語に他ならない。

引用文献

- 『信長の野望蒼天録』武将総覧 - 火間虫入道 http://hima.que.ne.jp/souten/data/soutendata.cgi?equal1=B807

- 草深甚四郎碑(川北町指定文化財) | 町の紹介 | 川北町役場 https://www.town.kawakita.ishikawa.jp/kanko1/entry-185.html

- 草深甚四郎碑|スポット|【公式】石川県の観光/旅行サイト「ほっと石川旅ねっと」 https://www.hot-ishikawa.jp/spot/detail_5236.html

- 剣豪・草深甚四郎の墓: つとつとのブログ https://tsutotsuto.seesaa.net/article/201209article_64.html

- 若羽黒朋明 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%A5%E7%BE%BD%E9%BB%92%E6%9C%8B%E6%98%8E

- 沼 津 市 明 治 史 料 館 通 信 https://city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/shisetsu/meiji/kankobutsu/tsushin/doc/123.pdf

- 深甚流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%B1%E7%94%9A%E6%B5%81

- 太平記における畑時能 https://www.konan-wu.ac.jp/~nichibun/kokubun/25/kami1978.pdf

- 前田綱紀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%94%B0%E7%B6%B1%E7%B4%80

- 無拍子流和儀①:「伝承系統」|金沢古武術研究会 - note https://note.com/lively_acacia579/n/n7e26b5f75069

- 正伝長尾流体術部について http://www2.kanazawa-it.ac.jp/nagao/html/explanation.html

- 田宮流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E5%AE%AE%E6%B5%81

- 草深甚四郎の碑 - たびノート - 楽天市場 https://kanko.travel.rakuten.co.jp/ishikawa/spot/S17001198.html

- 草深甚四郎碑 - アソビュー! https://www.asoview.com/spot/17324aj2200135204/

- 深甚流 - Wikipedia https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%B1%E7%94%9A%E6%B5%81

- 義経の天狗伝説の展開|木部二郎 - note https://note.com/kibejiro/n/n9eeeab7a855e

- 柳生宗矩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%B3%E7%94%9F%E5%AE%97%E7%9F%A9

- 討取った敵なんと200人超!剣聖とも剣豪とも称される戦国時代 最強の剣士・塚原卜伝の生涯 https://mag.japaaan.com/archives/237063

- 塚原卜伝 - Budo World https://budo-world.taiiku.tsukuba.ac.jp/2017/03/29/%E5%A1%9A%E5%8E%9F%E5%8D%9C%E4%BC%9D/

- 深甚流とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%B7%B1%E7%94%9A%E6%B5%81

- 町にのこる史跡 - 川北町役場 http://www.town.kawakita.ishikawa.jp/youran/about/map/historic_site.html

- 本朝武芸小伝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E6%9C%9D%E6%AD%A6%E8%8A%B8%E5%B0%8F%E4%BC%9D

- 剣術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%A3%E8%A1%93