菊池能運

菊池能運は12歳で家督を継ぎ、大叔父為光の謀反で隈府城を追われるも、忠臣と相良氏の支援で帰還。高瀬の戦いで為光を破るが、戦傷がもとで23歳で夭折。菊池氏の事実上の終焉となった。

菊池能運 ― 斜陽の名門に殉じた最後の正統当主、その生涯と時代

序章:斜陽の名門、菊池氏の最後の輝き

日本の歴史において、数多の武家が興亡を繰り返す中、肥後国(現在の熊本県)に約450年もの長きにわたり君臨した菊池一族は、ひときわ強い光彩を放つ存在である 1 。そのルーツは平安時代にまで遡り、大宰府の官人であった藤原則隆が肥後国菊池郡に入ったことに始まるとされる 1 。一族は鎌倉時代の蒙古襲来において「蒙古襲来絵詞」にその勇猛な姿が描かれるなど武名を馳せ、特に南北朝の動乱期には、懐良親王を奉じて九州における南朝勢力の中核として戦い、その名を全国に轟かせた 1 。

しかし、室町時代に入り、中央の権威が揺らぎ始めると、菊池氏の栄光にも次第に影が差し始める。本報告書で詳述する菊池能運(きくち よしかず、1482-1504)は、この斜陽の名門の歴史において、正統な血筋を受け継ぐ最後の当主として生を受けた人物である 5 。

能運の生涯は、わずか23年という短いものであったが、その中には戦国という時代の激動が凝縮されている。12歳という若さで家督を相続し、一族や重臣の裏切りによって本拠地である隈府城を追われるという苦難を経験する 5 。しかし、彼は不屈の精神で亡命先から再起を図り、宿敵を打ち破って奇跡的な帰還を果たす。その武勇と将器は、一族再興の希望を抱かせるに十分なものであった。だが、運命はあまりにも非情であった。帰還を果たしたその戦いで受けた傷がもとで、志半ばにして夭折してしまうのである 6 。

彼の死は、単に一人の若き武将の死に留まらなかった。それは、平安時代から肥後国に根を張り、日本の歴史に深くその名を刻んだ菊池一族の、事実上の終焉を意味するものであった。本報告書は、菊池能運という悲劇の当主の生涯を軸に、室町幕府の権威が失墜し、応仁の乱を経て本格的な下克上の時代へと突入していく中で、九州という辺境の地で大友氏や相良氏といった周辺勢力との複雑な力学に翻弄されながら、名門・菊池氏がいかにしてその歴史の幕を閉じるに至ったのか、その過程を徹底的に解明することを目的とする。

表1:菊池能運の生涯年表

|

西暦 |

和暦 |

年齢 |

主要な出来事 |

出典 |

|

1482年 |

文明14年 |

0歳 |

菊池重朝の嫡男として誕生。幼名は宮菊丸。 |

7 |

|

1493年 |

明応2年 |

12歳 |

父・重朝の死去に伴い、家督を相続し第22代当主となる。初名は「武運(たけゆき)」。 |

7 |

|

1499年 |

明応8年 |

18歳 |

球磨の相良為続と豊福で戦い、これを破る。 |

8 |

|

1501年 |

文亀元年 |

20歳 |

大叔父・宇土為光が謀叛を起こし、隈府城を奪われる。玉祥寺原の戦いで為光に大敗し、島原の有馬氏を頼り亡命する。 |

7 |

|

(亡命中) |

- |

- |

「武運」の名が「不運」に通じるとして「能運(よしかず)」に改名。 |

6 |

|

1503年 |

文亀3年 |

22歳 |

家臣の城重峰、隈部運治が挙兵。相良長毎、有馬氏の支援を得て高瀬に上陸。高瀬の戦いで宇土為光を破り、隈府城に帰還を果たす。この戦いで致命的な戦傷を負う。 |

7 |

|

1504年 |

永正元年 |

23歳 |

2月15日、高瀬の戦いで受けた戦傷が悪化し、死去。菊池氏の正統は事実上、断絶する。 |

5 |

第一章:衰退の序曲 ― 能運の祖父・父の時代

菊池能運の悲劇的な生涯は、彼個人の代に突如として始まったものではない。その根源は、彼の祖父・為邦、そして父・重朝の時代にまで遡ることができる。かつて九州に覇を唱えた名門は、能運が生まれる以前から、外部からの圧力と内部からの崩壊という二重の危機に苛まれ、その権威と実力を著しく失墜させていた。能運が相続したのは、輝かしい家名だけではなく、一族が抱える構造的な脆弱性という「負の遺産」そのものであった。

祖父・菊池為邦(1430-1488)の治世と衰退の萌芽

能運の祖父にあたる第20代当主・菊池為邦の時代は、菊池氏の衰退が決定的なものとなった画期であった 10 。為邦は父・持朝から肥後・筑後の守護職を継承したが、その治世は苦難の連続であった。

最大の打撃は、隣国・豊後の大友氏との対立であった。寛正3年(1462年)、室町幕府は菊池氏が保持していた筑後守護職の半分を大友親繁に与えるという裁定を下す 10 。これに不満を抱いた菊池氏と筑後の国人衆が抵抗した結果、寛正6年(1465年)には大友軍の本格的な侵攻を招くこととなった。為邦は弟の為安を救援に送るも、高良山での決戦に大敗し、為安は討死 10 。この敗北により、幕府は為邦から筑後守護職を完全に剥奪し、大友氏に与えてしまった 10 。この軍事的・政治的な大敗北は、菊池氏の権威を著しく傷つけ、その後の衰退を決定づける外的要因となった。

外部での敗北は、内部の結束をも揺るがした。文正元年(1466年)、為邦の次男である武邦が、父に反旗を翻し豊福城(現在の熊本市南区)に立てこもるという骨肉の争いが勃発する 10 。為邦は嫡男である重朝(能運の父)に討伐を命じ、内乱は鎮圧されたものの、一族の結束に深刻な亀裂が生じたことは明らかであった 10 。

相次ぐ軍事的失敗と一族の内紛に心身ともに疲弊したのか、為邦は同年、わずか37歳という若さで家督を重朝に譲り、早々に隠居してしまう 10 。隠居後の為邦は、朝鮮との交易に活路を見出そうとしたり 10 、禅宗に深く帰依し、中国の禅書『碧巌録』の研究に没頭するなど、文化的な活動に専念した 14 。これは単なる文人趣味というよりも、失われた軍事的権威を文化的権威で補おうとする、苦肉の策であった可能性が高い。しかし、武力が全てを決定する戦国の世において、文化的な名声が領国を維持する実質的な力とはなり得なかった。

父・菊池重朝(1449-1493)の治世と文化の爛熟

父・為邦から家督を継いだ第21代当主・菊池重朝は、父の路線をさらに推し進め、菊池の地に爛熟した文化を開花させた 15 。彼は薩南学派の祖として知られる禅僧・桂庵玄樹を肥後に招聘し、隈府に孔子堂を建立して儒学(特に主従の道を重んじる朱子学)を奨励した 15 。

重朝自身も連歌に優れた才能を発揮し、文明13年(1481年)には、20か所の会場で一日のうちに一万句を詠むという壮大な連歌会「菊池万句」を主催した 15 。この時、重朝が詠んだ発句「月や知る十代(とがえり)の松の千々の秋」は後世まで語り継がれ、彼は「月松の君」と称されるほどの文人武将として知られた 15 。

しかし、その華やかな文化的成果の裏で、菊池氏の政治的・軍事的な衰退は深刻化していた。1467年から始まった応仁の乱では、重朝は表向き東軍に与したが、その混乱に乗じて失地回復(筑後への再進出)を試みるも、これも失敗に終わっている 15 。中央の権威が地に落ち、地方の武士たちが自らの力で領地を切り拓く下克上の風潮は、肥後国にも確実に押し寄せていた 19 。

領国経営もまた不安定であった。弟・武邦の反乱の後始末に加え、阿蘇氏の内紛への介入、そして南に隣接する球磨の相良氏との緊張関係は常に燻っていた 8 。重朝は晩年、この相良氏との関係を改善すべく、嫡男・武運(後の能運)と相良為続の孫娘との婚約を取り決める 22 。これは、南の脅威を和らげ、北の大友氏に対抗するための重要な布石であった。しかし、この政略結婚が実現する直前の明応2年(1493年)、重朝は45歳で急逝。彼の死と共に、この重要な同盟の約束もまた、反故にされてしまうのである 22 。

結果として、能運が12歳で家督を継いだ時、菊池氏は「名門」という過去の栄光とは裏腹に、(a) 北には強大な大友氏の圧力を受け、(b) 南の相良氏との関係も極めて不安定で、(c) 家臣団や一族内にさえ不満分子を抱えるという、極めて脆弱な状態にあった。能運の生涯は、この継承された「負の遺産」との絶望的な戦いであったと言えるだろう。

第二章:若き当主の苦難 ― 内憂外患の始まり

父・重朝の急逝により、わずか12歳で名門・菊池氏の当主となった能運を待ち受けていたのは、あまりにも過酷な運命であった。祖父の代から続く一族の衰退は、若き当主の登場を好機と見た内外の勢力によって一気に加速される。家臣や一族の裏切り、そして大叔父による謀叛という内憂は、菊池氏の権力基盤がいかに脆弱であったかを白日の下に晒し、能運を流浪の身へと追いやった。

表2:菊池能運を巡る主要人物関係図

|

人物名 |

立場・関係 |

能運との関係の変遷 |

備考 |

出典 |

|

菊池能運 |

菊池氏第22代当主 |

- |

本報告書の主人公。23歳で夭折。 |

7 |

|

宇土為光 |

大叔父(祖父・為邦の弟) |

【敵対】 守護職を狙い謀叛。能運を隈府から追放。 |

7 |

|

|

有馬氏 |

肥前島原の領主 |

【支援者】 亡命中の能運を庇護し、帰還時に援軍を送る。 |

7 |

|

|

城重峰 |

菊池家臣 |

【忠臣】 能運の復帰を目指し、隈部運治と共に挙兵。 |

9 |

|

|

隈部運治 |

菊池家臣 |

【忠臣】 城重峰と共に、能運不在の肥後で反攻の狼煙を上げる。 |

9 |

|

|

相良長毎 |

球磨の領主 |

【敵対 → 同盟】 当初は敵対し八代を奪うが、為光と対立し能運と同盟。 |

24 |

|

|

名和顕忠 |

八代城主 |

【敵対 → 降伏・臣従】 為光に味方するが、敗北後能運に降伏。宇土城主となる。 |

24 |

|

|

大友氏 |

豊後守護 |

【潜在的脅威 → 簒奪者】 菊池氏の混乱に乗じ、最終的に阿蘇惟長を使い家督を乗っ取る。 |

10 |

|

|

阿蘇惟長 |

阿蘇大宮司 |

【簒奪者】 大友氏の後援を得て「菊池武経」と名乗り、能運死後の菊池家を乗っ取る。 |

31 |

|

十二歳での家督相続と不吉な前兆 (1493年)

明応2年(1493年)、父・重朝の死により、幼名・宮菊丸は元服して「武運(たけゆき)」と名乗り、菊池氏第22代当主の座に就いた 7 。しかし、この若き当主の船出は、いきなり嵐に見舞われる。父が心血を注いで結んだ相良氏との婚約は、重朝の死を待っていたかのように、相良氏と結託した重臣・隈部氏の反乱によって反故にされてしまったのである 7 。家中の重臣までもが外部勢力と容易に結びつく現実は、守護・菊池氏の権威が既に地に落ちていたことを示していた。

このような不穏な状況の中、自らの名である「武運」が「不運」に通じることを忌み嫌い、運命を好転させたいという切実な願いを込めて、名を「能運(よしかず)」へと改めたと伝えられている 6 。この改名のエピソードは、彼が家督を継いだ時点から、いかに不安定で不吉な状況に置かれていたかを象徴している。

大叔父・宇土為光の謀叛 (1501年)

能運にとって最大の脅威は、身内から現れた。能運の大叔父(祖父・為邦の弟)にあたり、宇土城主となっていた宇土為光である 9 。為光は以前から肥後守護職を狙う野心を隠さず、かつて能運の父・重朝にも反乱を起こして敗れた経緯があった 9 。彼は、能運が若年であり、家臣団の掌握もままならないことを見て取り、これを千載一遇の好機と捉えた。

文亀元年(1501年)、為光はついに叛旗を翻す。能運が本拠地である隈府城を留守にした隙を突き、城を急襲してこれを陥落させたのである 7 。報せを受けた能運は、急ぎ肥後・筑後の兵を集めて隈府城の奪還を図る。両軍は菊池氏の菩提寺でもある玉祥寺の近辺、玉祥寺原で激突した。しかし、周到に準備を進めていた為光に対し、能運方は苦戦を強いられる。この「玉祥寺原の戦い」で、能運軍は数百人の戦死者を出す大敗北を喫し、一族の重鎮であった菊池重安(能運の父・重朝の従弟)も討死してしまった 7 。

島原有馬氏への亡命

玉祥寺原での敗戦により、能運は肥後国内での足場を完全に失った。彼はわずかな供回りと共に、かろうじて玉名(現在の玉名市)まで逃れると、そこから海路で対岸の肥前国・島原半島へと渡り、同地を支配する有馬氏を頼って亡命した 6 。

この選択は、単なる当てのない逃避行ではなかった。有馬氏は島原半島という海上交通の要衝を拠点とし、独自の海軍力を有する有力な戦国領主であった。肥後へ反攻するためには、海を越えて兵を輸送する能力が不可欠であり、有馬氏の協力は絶対条件であった。能運が有馬氏を頼った背景には、こうした地理的・戦略的な計算があったと考えられる。

しかし、これにより肥後守護職は完全に謀叛人・宇土為光の手に落ち、菊池氏の正統な当主である能運は、故郷を追われた流浪の身となったのである 23 。為光の謀叛は、単なる一個人の野心というだけでなく、為邦・重朝の代から進行していた家臣団の離反と自立化という下克上の大きな流れに乗ったものであった。守護の権威が有名無実化する中で、家臣たちはより強い主君を求めるか、あるいは自らがその座に取って代わろうとする。為光は、その時代の潮流を巧みに利用し、一時的ではあるが、その野望を成就させたのであった。

第三章:不運を乗り越えて ― 奇跡的な勢力回復

故郷を追われ、島原の地で雌伏の時を過ごした能運であったが、彼は決して再起を諦めていなかった。忠臣たちの決起と、敵の失策によって生まれた思わぬ好機を逃さず、巧みな外交戦略によって強力な同盟者を獲得する。そして、二十歳そこそこの若さでありながら、見事な将器を発揮して宿敵を打ち破り、奇跡的ともいえる本拠地奪還を成し遂げた。この一連の過程は、能運が単なる悲劇の貴公子ではなく、優れた資質を持った武将であったことを雄弁に物語っている。

反撃の狼煙と忠臣の決起 (1503年)

能運が島原で再起の機会を窺っている間、肥後本国では彼に忠誠を誓う者たちが行動を起こしていた。文亀3年(1503年)、家臣の城重峰(じょう しげみね)と隈部運治(くまべ ゆきはる)が、能運の菊池復帰を掲げて決然と挙兵したのである 9 。主君不在の中でのこの決起は、能運の反攻作戦にとって極めて重要な起点となった。この忠臣たちの動きに呼応するように、能運もまた亡命先である島原の有馬氏から援軍を取り付け、故郷への帰還準備を本格化させた 9 。

敵の敵は味方 ― 相良氏との同盟成立

能運の帰還を決定づけた最大の要因は、意外な勢力との同盟であった。南に隣接する球磨の領主・相良長毎である。相良氏は、能運の父・重朝の代から菊池氏と対立と和解を繰り返してきた宿敵ともいえる存在であった。事実、能運が為光に敗れて亡命した際には、その混乱に乗じて八代(古麓城)を占領している 24 。

しかし、ここで肥後守護となった宇土為光が、致命的な外交的失策を犯す。彼は、相良氏の八代領有を認めなかったのである 24 。為光はかつて相良氏と共闘したこともあったが、自らが肥後の覇者となった今、相良氏が八代という要衝を領有することは、自らの権力基盤に対する脅威になると判断したのだろう 24 。

この為光の決定は、相良長毎を激怒させた。長毎にとって、菊池氏の内紛は自領拡大の好機であり、その野心を阻む為光は新たな敵となった。彼は、忠誠や名分といった旧来の価値観よりも実利を優先する、戦国領主らしい極めて現実的な判断を下す。すなわち、共通の敵・為光を打倒するため、亡命中の能運と手を結ぶことを決意したのである。

両者の間で同盟が結ばれ、能運は勝利の暁に相良氏の「八代・豊福の領有を正式に認める」ことを約束した 25 。相良氏は、当時経済的に困窮していた能運に資金援助まで行い、両者の関係は急速に深まっていった 25 。この「敵の敵は味方」という戦国時代特有のリアリズムが、能運に奇跡的な逆転の機会をもたらしたのである。

高瀬の戦いと宇土為光の滅亡 (1503年)

有馬氏の水軍力、相良氏の兵力と経済力、そして本国の忠臣たちの蜂起という万全の体制を整えた能運は、ついに反攻作戦を開始する。能運率いる連合軍は、玉名郡高瀬(現在の玉名市高瀬)に上陸 9 。これを迎え撃つべく、宇土為光も自ら兵を率いて出陣し、両軍は「高瀬の戦い」と呼ばれる決戦に臨んだ。

激戦の末、勝利の女神は能運に微笑んだ 7 。為光軍は総崩れとなり、為光自身は命からがら居城である宇土城へと敗走する。しかし、能運軍の追撃は迅速かつ執拗であった。連合軍はすぐさま宇土城を包囲し、為光に息つく暇も与えなかった 9 。城を支えきれないと悟った為光は、城を脱出して逃亡を図るが、最終的には筑後国で捕縛され殺害されたとも、あるいは山中で追い詰められ自刃したとも伝えられている 7 。守護職を求め、反逆に明け暮れたその生涯は、ここに幕を閉じた。

肥後守護職の奪還と戦後処理

宿敵・為光を討ち取った能運は、ついに本拠地・隈府城への凱旋を果たし、肥後守護の座を奪還した 7 。しかし、彼の真価が問われたのはむしろここからであった。

まず、為光に味方していた八代城主・名和顕忠の処遇が問題となった。為光の死後、名和顕忠は能運と相良長毎の連合軍によって八代城を攻められ、孤立無援の状況に陥る 24 。顕忠は必死の防戦を試みるが、衆寡敵せず、最終的には能運の周旋(仲介)を受け入れて降伏し、城を明け渡した 28 。

ここからの能運の戦後処理は、実に巧みであった。第一に、彼は同盟の約束を違えることなく、明け渡された八代を相良長毎に与えた 33 。これにより、最大の功労者である相良氏との信義を守り、南方の安全を確保した。第二に、降伏した名和顕忠を処断するのではなく、主を失って空城となっていた宇土城の城主として移封したのである 27 。これは、潜在的な敵対勢力であった名和氏を、自らの本拠地・隈府からも近い宇土に置くことで監視下に収めると同時に、その武力を自らの勢力として活用しようとする、一石二鳥の妙手であった。

亡命先からこれだけの勢力をまとめ上げ、決戦に勝利し、複雑な利害が絡み合う戦後処理を見事に成し遂げた能運の姿は、彼が単なるお飾りの当主ではなく、優れた政治的・軍事的センスを兼ね備えた、稀有な武将であったことを証明している。もし彼がこの後、十分な時間を与えられていたならば、菊池氏の、そして肥後の歴史は大きく変わっていたに違いない。だが、高瀬の戦いで彼が負った傷は、彼の体に深く、そして静かに死の影を落としていたのである 6 。

第四章:束の間の栄光と早すぎる死

奇跡的な帰還を果たし、一族再興への道を力強く歩み始めたかに見えた能運。しかし、彼に残された時間はあまりにも短かった。彼の権力基盤は、その卓越した個人的資質と、利害関係で結ばれた脆い同盟の上に成り立っていた。その中心である能運自身の死は、菊池氏という名門を支えていた最後の柱を抜き去るに等しく、その崩壊は一気に、そして決定的なものとなった。

戦傷の悪化と夭折 (1504年)

隈府城に帰還した能運は、為光派残党の討伐を進めるなど、領国の安定化に着手していた 7 。しかし、彼の体は高瀬の戦いで受けた戦傷によって、確実に蝕まれていた 7 。帰還の喜びも束の間、傷は悪化の一途をたどり、ついに回復の見込みはなくなった。

永正元年(1504年)2月15日、隈府城への帰還からわずか数ヶ月後、菊池能運は23歳というあまりにも若い生涯を閉じた 5 。平安時代から連綿と続いてきた菊池氏の正統な血筋は、この能運の死をもって事実上、途絶えることとなった 6 。彼の奮闘は、滅びゆく一族が放った最後の、そして最も眩い輝きであった。

後継者問題と家臣団の離反

能運には実子がいなかった。彼は死を悟ると、遺言によって養子に迎えていた菊池政隆(きくち まさたか)に家督を譲ることを命じた 7 。政隆は、かつて玉祥寺原の戦いで能運を守って討死した忠臣・菊池重安の遺児であった 7 。この人選には、自らのために命を捧げた忠臣の家系に報いたいという、能運の義理堅い人柄が窺える。

しかし、この政隆は当時わずか14歳 31 。能運というカリスマ的な指導者を失った上に、幼い当主をいただくことになった菊池家臣団は、急速に統制を失っていく。彼らの忠誠は「菊池家」という組織に対してではなく、あくまで「能運個人」の武勇と将器に向けられていたのであろう。その能運が世を去った今、家臣たち(城氏、赤星氏、隈部氏といった重臣たち)は、幼い政隆を主君と見なさず、自らの生き残りをかけて新たな権力者になびくことを画策し始めた 23 。

大友氏の介入と菊池氏の終焉

この菊池氏内部の混乱を、長年にわたって肥後への進出を狙っていた北の隣国、豊後の大友氏が見逃すはずはなかった 29 。菊池家の家臣団は、大友氏と密かに結託。大友氏の後援を受ける阿蘇神社の神官・阿蘇惟長(あそ これなが)を、新たな菊池氏当主として迎え入れるという計画を立てた 31 。

永正2年(1505年)、菊池家の重臣22名は、政隆を廃して惟長を新当主として迎える旨を記した起請文を提出 31 。もはや家中に味方のいない政隆は、なすすべもなかった。同年、阿蘇惟長は「菊池武経(きくち たけつね)」と名乗り、大友氏の威光を背景に、無抵抗のまま隈府城に入城した 31 。ここに、菊池氏の家督は完全に簒奪されたのである。

主家に見捨てられた政隆は、かつての同盟者であった相良氏を頼って八代へと落ち延びた 31 。こうして、約450年にわたって肥後国に君臨した名門・菊池氏による統治は、その歴史に事実上の終止符を打った 1 。

能運の死は、菊池氏滅亡の直接的な引き金であったことは間違いない。しかし、その結末は、祖父・為邦の代に大友氏に敗れて以来の、長きにわたる因縁の帰結でもあった。弱体化した地方勢力が、より強大な隣国に飲み込まれていくという戦国時代の冷徹な法則が、ここにも働いていたのである。能運の不屈の奮闘は、この抗いがたい歴史の大きな流れに抗う、最後の英雄的な試みであったと評価することができよう。

終章:菊池能運の歴史的評価と後世への影響

菊池能運の生涯は、没落しつつある名門の運命を一身に背負い、時代の濁流に抗いながらも、最後には力尽きた悲劇の物語として語られる。彼は、一族の衰退という抗いがたい宿命の中で、一時はそれを覆すかのような鮮烈な輝きを放った。彼の統治能力や将器は、亡命先からの奇跡的な帰還と、その後の巧みな戦後処理に明らかであり、もし彼が長命であったなら、その後の肥後の勢力図は大きく塗り替えられていた可能性が高い。しかし、彼の物語は、一個人の卓越した能力だけでは、時代の大きなうねりを変えることがいかに困難であるかという、戦国時代の非情な現実を我々に突きつける。

能運の死によって菊池氏の正統は途絶え、肥後における支配は終焉を迎えた。しかし、菊池一族の血脈そのものが完全に絶えたわけではなかった。能運の弟(一説には子)とされる菊池重房が、一族の没落後、日向国の山深い米良(めら、現在の宮崎県西米良村)の地へ逃れたという伝承が残されている 2 。彼はその地で菊池姓を隠し「米良」を名乗り、その子孫は米良氏として戦国時代を生き抜いた 2 。江戸時代には、米良氏は5000石格の交代寄合という特殊な家格を与えられて存続し、明治維新後、南朝の忠臣であった菊池氏の末裔であることが認められ、再び菊池姓に復することを許され、男爵家として華族に列したのである 2 。

さらに、菊池氏の血脈は意外な形で歴史の表舞台に再登場する。幕末維新の三傑の一人、西郷隆盛もまた、菊池一族の庶流の子孫であるとされている 40 。西郷自身もそのことを強く意識しており、奄美大島に流された際には「菊池源吾」と名乗ったという逸話は有名である。

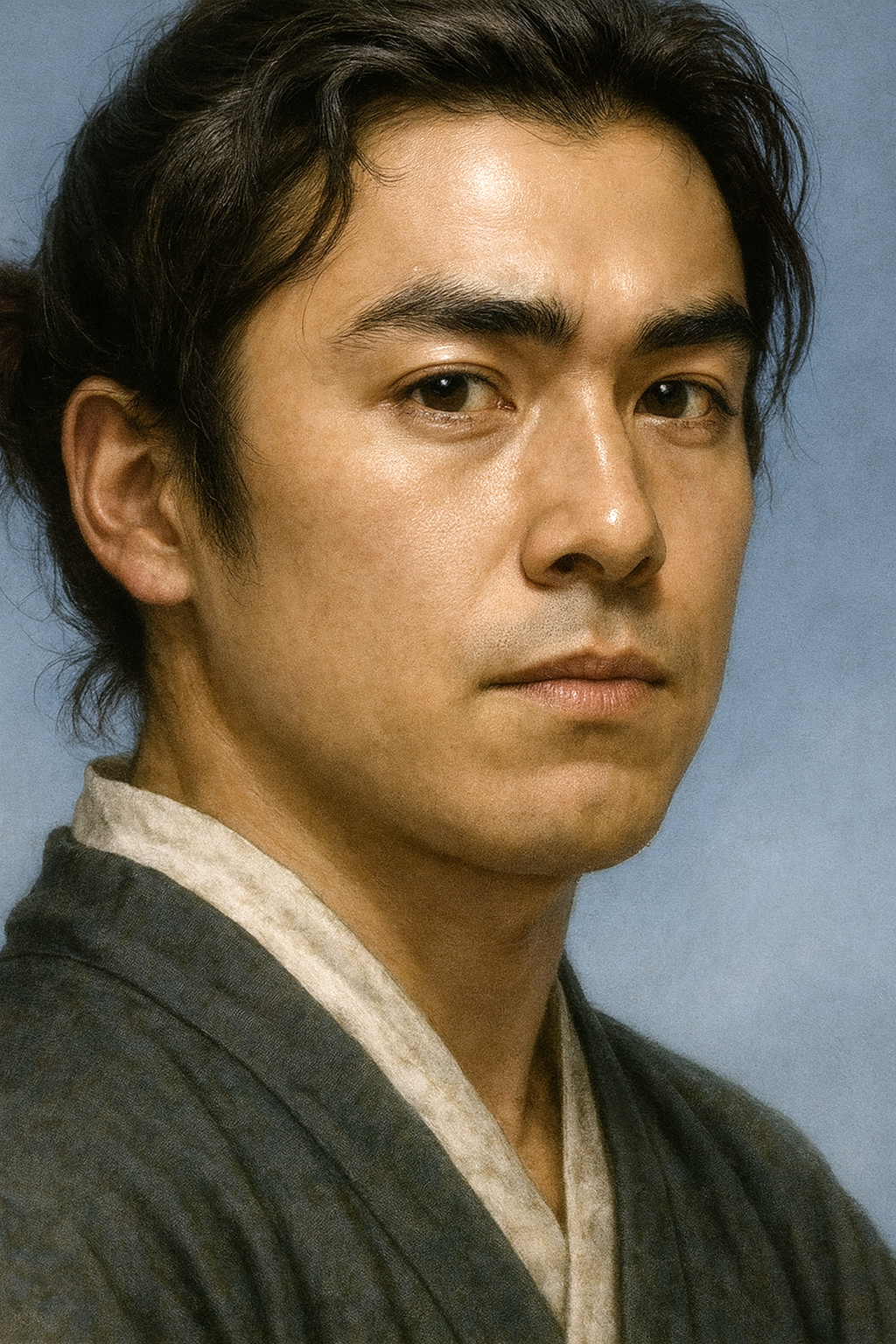

能運個人に目を向ければ、彼が後世の人々から「菊池氏正統最後の当主」として強く記憶されていたことは、その死から100年後の慶長8年(1603年)に、彼の百回忌を期して肖像画(国の重要文化財「絹本著色伝菊池能運像」)が描かれていることからも明らかである 5 。これは、彼の悲劇的な生涯と、滅びゆく一族のために最後まで戦い抜いたその姿が、後世の人々の心を打ち、語り継がれてきた証左に他ならない。菊池能運は、名門の栄光とその没落の物語を一身に体現する象徴的な存在として、日本の歴史にその名を深く刻み込んでいる。

引用文献

- 肥後・菊池一族(菊池氏)について - オールクマモト https://allkumamoto.com/history/kikuchi-clan

- 武家家伝_菊池氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kikuti_k.html

- 日本の中世を通じて九州で重要な政治的役割を果たした有力な武士集団 https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/common/001781387.pdf

- 菊池氏(きくちうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E6%B0%8F-50184

- 絹本著色伝菊池能運像 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/127094

- 二十二代 菊池能運(1482年〜1504年) https://www.city.kikuchi.lg.jp/ichizoku/article/view/2110/3148.html

- 菊池能運 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E8%83%BD%E9%81%8B

- 菊池能運(きくち・よしゆき) 1482?~1504 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/KikuchiYoshiyuki.html

- 08一族の内紛~結束のほころび~|菊池一族公式ウェブサイト - 菊池市 https://www.city.kikuchi.lg.jp/ichizoku/article/view/2108/9291.html

- 菊池為邦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E7%82%BA%E9%82%A6

- 二十代 菊池為邦(1430年〜1488年) https://www.city.kikuchi.lg.jp/ichizoku/article/view/2110/3146.html

- 06菊池一族の文教1~為邦 - 菊池市 https://www.city.kikuchi.lg.jp/ichizoku/article/view/2108/9289.html

- 菊池為邦(きくち ためくに)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E7%82%BA%E9%82%A6-1068867

- 菊池為邦・重朝の墓 https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/common/001781377.pdf

- 菊池重朝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E9%87%8D%E6%9C%9D

- 07菊池の文教2~重朝~|菊池一族公式ウェブサイト - 菊池市 https://www.city.kikuchi.lg.jp/ichizoku/article/view/2108/9290.html

- 【菊池重朝】(目録) - ADEAC https://adeac.jp/kikuchi-city/catalog/b00037

- 年表|菊池一族公式ウェブサイト https://www.city.kikuchi.lg.jp/ichizoku/article/list/2110.html

- 戦国時代の幕開けを告げ、中世社会を崩壊に至らしめた応仁・文明の乱は、近江国を含め全国に大きな影響を与えた。全国各地に起きた守護大名の反乱に加えて、室町幕府のたび重なる失敗や腐敗 http://www.edu-konan.jp/ishibeminami-el/kyoudorekishi/302010100.html

- まるっとわかる応仁の乱 後編 ~結局、応仁の乱とは何だったのか?~ - Kyoto Love. Kyoto 伝えたい京都 https://kyotolove.kyoto/I0000457/

- 応仁の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%9C%E4%BB%81%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 相良為続 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E8%89%AF%E7%82%BA%E7%B6%9A

- 肥後国(ヒゴノクニ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%82%A5%E5%BE%8C%E5%9B%BD-119527

- 福岡以外の城-256豊福城 - 筑紫のしろのき http://shironoki.com/200fukuokaigai-no-shiro/256toyofuku/toyofuku0.htm

- F041 相良定頼 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/F041.html

- 相良長毎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E8%89%AF%E9%95%B7%E6%AF%8E

- 「菊池能運・宇土為光について」(下) | こじょちゃんの戯言 http://zx2hsgw.blog.fc2.com/blog-entry-2541.html

- 武家家伝_名和氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/nawa_k.html

- プロローグ 菊池川の風景 - 熊本県ホームページ https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/66123.pdf

- 菊池一族解艘新章 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/43/43624/106148_1_%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E4%B8%80%E6%97%8F%E8%A7%A3%E8%BB%86%E6%96%B0%E7%AB%A0.pdf

- 菊池武経 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E6%AD%A6%E7%B5%8C

- 福岡以外の城-229古麓城 - 筑紫のしろのき http://shironoki.com/200fukuokaigai-no-shiro/229furufumoto/furufumoto0.htm

- 福岡以外の城-隈府城 http://shironoki.com/200fukuokaigai-no-shiro/215kikuchi01/kikuchi001.htm

- 名和氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E5%92%8C%E6%B0%8F

- 【鳥取県】【熊本県】伯耆の忠臣名和氏の郷/西伯郡 建武十五社名和神社 https://rekimaron.net/%E3%80%90%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C%E3%80%91%E3%80%90%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C%E3%80%91%E4%BC%AF%E8%80%86%E3%81%AE%E5%BF%A0%E8%87%A3%E5%90%8D%E5%92%8C%E6%B0%8F%E3%81%AE%E9%83%B7%EF%BC%8F%E8%A5%BF/

- Kikuchi Heritage - 菊池観光協会 https://kikuchikanko.ne.jp/download/kikuchi_isan.pdf

- 九州南朝の征西府が置かれた都 菊池一族の本拠地 菊池市歴史さんぽ③ 【菊池武光公墓所他】 https://note.com/dessertrose03/n/n3d84c5e3f282

- 09他氏の介入|菊池一族公式ウェブサイト https://www.city.kikuchi.lg.jp/ichizoku/article/view/2108/9292.html

- 10さらば菊池一族~一族の終焉 - 菊池市 https://www.city.kikuchi.lg.jp/ichizoku/article/view/2108/9293.html

- 菊池氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E6%B0%8F

- 米良氏 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E7%B1%B3%E8%89%AF%E6%B0%8F

- 第318回『西米良の歴史・文化「山まつり」』2014/11/9放送 - ぶらり宮崎さるき隊 miten https://www.miten.jp/content/html/addon_saruki/20141109/top.html

- 「武王の門」に描かれた菊池一族を訪ねて | 一般社団法人 熊本県中小企業家同友会 https://doyu-kumamoto.gr.jp/special/teigen/2230/