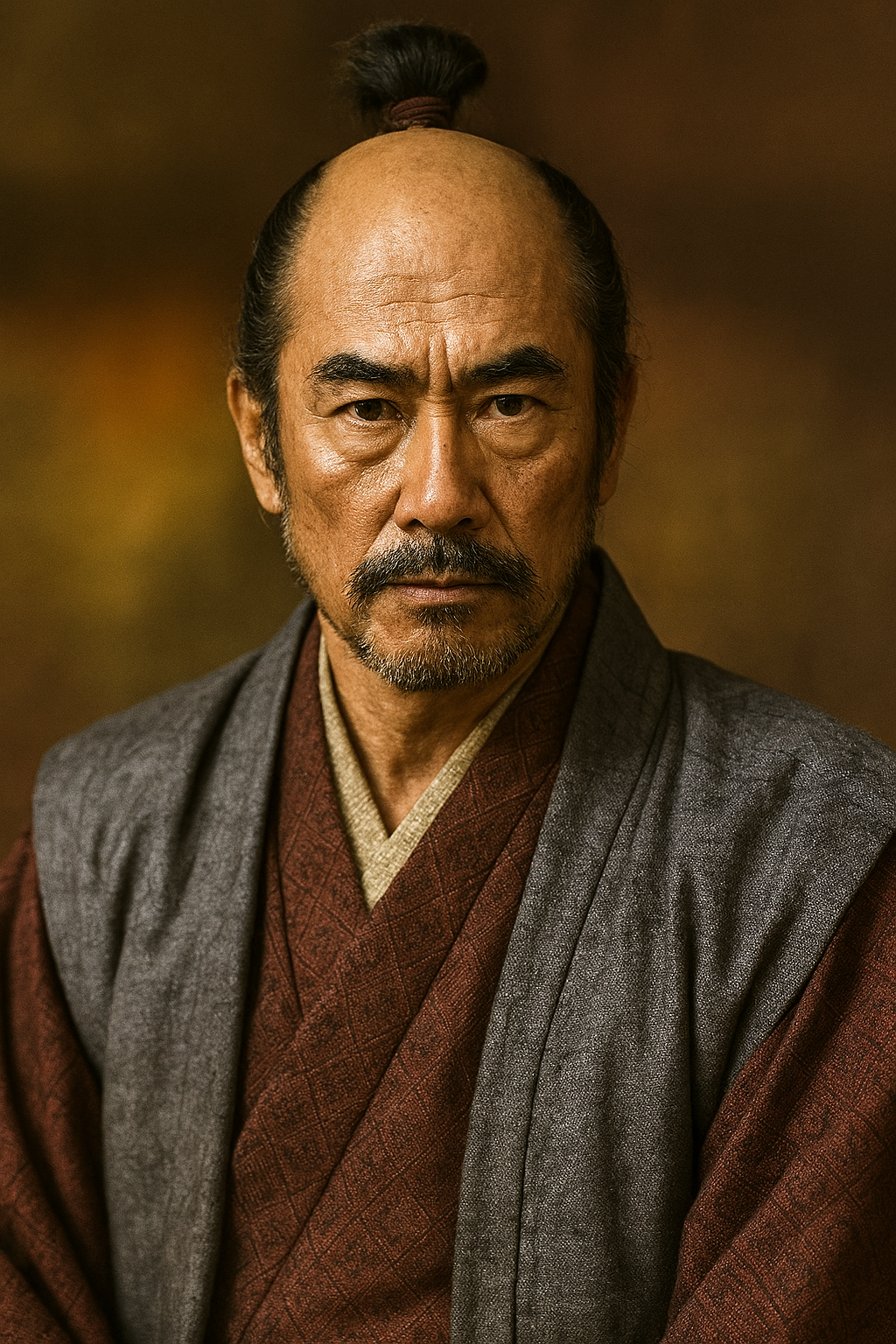

薬丸兼将

肝付氏の重臣、薬丸兼将は「鶴の羹」逸話で知られる。主君追放や島津氏への服属交渉を主導し、家存続のため非情な決断を下した冷徹なリアリスト。

肝付氏の忠臣、薬丸兼将 ― その実像と戦国武将の生存戦略

序章:謎多き肝付家の重臣、薬丸兼将

戦国時代の南九州、薩摩・大隅・日向の三国では、有力大名たちが熾烈な覇権争いを繰り広げていた。その渦中、大隅国に勢力を張った肝付氏に、薬丸兼将(やくまる かねまさ)という一人の重臣がいた。諱は兼政、号は湖雲または孤雲と伝わる 1 。彼の名は、主家である肝付氏と薩摩の島津氏との長きにわたる抗争の引き金となったとされる「鶴の羹(つるのあつもの)」の一件によって、後世に記憶されている 2 。

この逸話は、兼将を主家の名誉のために憤激する、忠義に厚いが短慮な武将として描き出す。しかし、彼の生涯を追うと、その人物像は逸話の影に隠れ、断片的な記録の中にしか見出すことができない。肝付家の重臣として、主君の覇業を支え、時には主君を追放するという非情な決断を下し、最後は新たな主君の命によってかつての盟友と刃を交え、その生涯を閉じた。

本報告書は、これらの散逸した記録を丹念に繋ぎ合わせ、史料を批判的に検討することで、「鶴の羹」の逸話の真相、主君追放劇の背景、そして謎に包まれた最期を解明する。これにより、単なる逸話中の人物としてではなく、激動の時代を生き抜こうとした一人の武将の実像と、彼が生きた時代の力学、そして彼が遺したものが如何に子孫へと受け継がれていったのかを、多角的に明らかにすることを目的とする。

第一部:兼将の時代 ― 南九州の動乱と肝付氏

薬丸兼将という個人の生涯を理解するためには、まず彼が活動したマクロな歴史的背景、すなわち主家・肝付氏の立場と、宿敵となる島津氏との関係性の変遷を把握することが不可欠である。

第一章:薬丸氏の出自と肝付家臣団

薬丸氏は、その出自を辿ると、大隅国の有力国人であった肝付氏の庶流を称する一族であった 4 。肝付氏は平安時代の貴族・伴善男の後裔を称し、大隅国高山(現在の鹿児島県肝付町)を本拠として勢力を拡大した名族である 5 。一族の多くが通字として「兼」の字を用いることからも、薬丸氏と肝付一族との強い血縁的・主従的な繋がりが示唆される 5 。

しかし、兼将個人の直接の出自となると、記録は錯綜し、不明な点が多い。ある史料では、兼将の父を「兼郷」とする説が提示されているが、これを裏付ける確たる史料には乏しい 7 。戦国期の地方武士団において、系譜が後世の編纂物の中で整理される過程で、こうした情報の錯綜が生じることは珍しくなく、薬丸氏もその例外ではなかった。

確かなことは、兼将が肝付氏の第16代当主・肝付兼続(きもつき かねつぐ)の時代から、重臣としてその名を連ねていたことである 1 。兼続は、島津氏と巧みな婚姻外交を展開しつつ、日向国の伊東氏と連携することで、肝付氏の最大版図を築き上げた智将であった 5 。薬丸兼将は、この兼続の覇業を軍事・外交の両面から支える、まさに中核的な家臣の一人だったのである。

第二章:島津氏との蜜月、そして決裂へ

兼将が仕えた肝付兼続の時代、肝付氏と島津氏の関係は、協力と対立の間で激しく揺れ動いた。当初、両者の関係は極めて良好であった。兼続は島津氏の英主・島津忠良の娘である御南の方を正室に迎え、さらに自身の妹を忠良の子・島津貴久に嫁がせるという、二重の姻戚関係を構築していた 8 。この同盟は、島津氏が薩摩国内の統一戦争を進める上で、背後を固めるという戦略的意義を持ち、一方で肝付氏にとっても大隅半島における勢力拡大の好機となる、相互に利益のある関係であった 2 。

しかし、この蜜月は長くは続かなかった。島津氏が薩摩・大隅の統一を本格化させ、肝付氏が大隅半島から日向南部へと勢力を伸ばす中で、両者の領土的野心は必然的に衝突する。その緊張が臨界点に達したのが、永禄4年(1561年)であった。この年、肝付兼続は島津方の要衝・廻城(めぐりじょう)を攻撃し、ここに両氏は約13年間にわたる全面的な抗争状態へと突入した 10 。

この決裂の背景には、単一の事件では説明できない、より構造的な要因が存在した。島津氏が目指す「三州統一」という壮大な目標と、肝付氏が追求する「大隅半島における覇権確立」は、本質的に両立し得ないものであった。両者の同盟は、互いの利害が一致する間だけ維持される一時的な安定に過ぎず、それぞれの勢力が拡大するにつれて、地政学的な衝突は避けられない運命にあったのである。後述する「鶴の羹」事件は、この避けられぬ決裂を象徴する出来事として語られるが、それは根本原因というよりも、むしろ開戦の口実、あるいは対立を物語化する装置として機能したと見るべきであろう。この決裂こそが、薬丸兼将のその後の運命を大きく左右する、時代の転換点となったのである。

第二部:薬丸兼将の生涯

主家が島津氏との全面戦争に突入する中で、薬丸兼将は歴史の表舞台で重要な役割を演じることになる。彼の具体的な行動と、その背景にある動機を、史料に基づき詳細に分析する。

第三章:「鶴の羹」事件の真相

島津・肝付両氏の決裂を象徴する逸話として、あまりにも有名なのが「鶴の羹」事件である。

永禄4年(1561年)、主君・肝付兼続の名代として島津氏との宴席に臨んだ薬丸兼将は、島津家重臣・伊集院忠朗から、肝付家の家紋である「対い鶴」を揶揄するかのように、執拗に鶴の羹を勧められた。これを主家への侮辱と受け取った兼将は激怒し、席を蹴って退去。この一件が、両家の全面戦争の直接的な原因になった、というのが逸話の骨子である 1 。

この劇的な逸話は、『貴久公御譜』や『島津国史』といった、主に島津側が編纂した史料に数多く見られる 2 。しかし、その歴史的信憑性には大きな疑問符が付く。第一に、前述の通り、この事件が起きたとされる永禄4年の時点では、肝付氏はすでに島津方の廻城を攻撃しており、両者の抗争は始まっていた 1 。原因と結果が逆転している可能性が高いのである。

では、なぜこのような逸話が生まれ、語り継がれたのか。それは、この物語が持つ政治的機能に注目することで理解できる。複雑な地政学的対立や領土的野心という、生々しい開戦理由を、「家臣同士の些細な諍い」という個人的な物語に矮小化・単純化する効果がある。特に、薩摩藩が自らの歴史を編纂する過程において、この逸話は極めて都合の良いものであった。同盟を破棄し、姻戚関係にある肝付氏を攻撃するという自らの行動を正当化するために、「原因は肝付側の家臣(薬丸兼将)の短慮な激高にあった」という物語を構築し、対立の責任を相手方に転嫁する意図があったと考えられる。したがって、「鶴の羹」事件は史実そのものというより、戦国大名のプロパガンダとして創作・利用された、きわめて政治的な物語であったと結論付けられる。

第四章:主家の激震 ― 肝付兼亮の追放劇

島津氏との抗争が続く中、肝付氏に大きな不幸が襲いかかる。永禄9年(1566年)に当主・兼続が、元亀2年(1571年)にはその後を継いだ嫡男・良兼が相次いで死去。若年の肝付兼亮(かねすけ)が家督を継ぐと、かつて島津氏を圧倒した肝付氏の勢力は、指導者の相次ぐ死によって急速に弱体化していった 1 。

この主家の危機的状況において、天正元年(1573年)、家中を揺るがす大事件が起こる。当主・兼亮が、実母であり、島津忠良の娘である御南の方と深刻な対立関係に陥ったのである 1 。その原因は、兼亮が宿敵・伊東氏と再び結んで島津氏への反抗を企てたことや、兼亮自身の妻との不和にあったとされる 12 。

この家中対立において、薬丸兼将は極めて重要な決断を下す。彼は他の重臣たちと謀り、島津家の血を引く御南の方を支持し、自らの主君である兼亮を追放することに協力したのである 1 。この行動は、一見すれば主君への裏切りであり、不忠の極みと映る。しかし、その背景には、滅亡の危機に瀕した肝付氏を存続させるための、冷徹なリアリズムがあった。軍事的に圧倒的優位に立つ島津氏に対し、反抗的な兼亮を当主の座に据え続けることは、一族の完全な滅亡を意味しかねない。一方で、島津の血を引く御南を立て、彼女を通じて和平交渉を行うことは、一族の命脈を保つための唯一の道であった。

これは「主君個人」への忠誠よりも、「家」そのものの存続を絶対的な価値として優先する、戦国武将の非情なまでの合理主義の表れであった。兼将のこの苦渋に満ちた政治的決断の結果、翌天正2年(1574年)、肝付氏は島津氏に正式に服属。その際、兼将は肝付氏の使者として和平交渉の大役を務めている 1 。彼の行動がなければ、肝付の名跡はここで途絶えていた可能性も否定できない。

第五章:謎に包まれた最期

島津氏への服属後、肝付氏はその「忠誠の証」を立てることを要求される。それは、かつての同盟相手であった日向の伊東氏と戦うことであった。

天正4年(1576年)、薬丸兼将は主家の命に従い、日向国飫肥南郷における伊東氏との戦いに出陣する。そして、この戦いで彼は壮絶な最期を遂げたとされる 1 。しかし、彼の死を巡っては、不可解な逸話が残されている。『明赫記』や『日向纂記』といった後代の軍記物によれば、この戦いの裏で、肝付氏は伊東氏に密使を送っていたという 14 。その内容は、「島津への忠誠を示すため、戦うふりをするだけの偽りの合戦(八百長)に協力してほしい」というものであった。しかし、伊東氏側がこの申し出を真に受けず、あるいはこれを好機と見て本気で攻撃を仕掛けたため、油断していた肝付方は大敗を喫し、将の一人であった兼将も命を落とした、と記されているのである 14 。

この「偽りの戦い」の逸話の真偽を、現存する史料のみで確定することは困難である。しかし、このような話が生まれること自体が、島津氏に服属した肝付氏の苦しく、そして屈辱的な立場を雄弁に物語っている。新しい主君である島津氏の監視の目に晒され、その命令には逆らえない。一方で、昨日までの盟友と本心では戦いたくないという葛藤。薬丸兼将の死は、このような巨大勢力の論理に翻弄される地方豪族の板挟みの悲劇を象徴している。彼は自らの意志ではなく、新たな主家の命令によって、かつての仲間と戦うという不条理な状況の中で命を落とした。それは、独立大名の重臣から、巨大勢力下の一個の駒へと転落した、彼の境遇を悲劇的に示す最期であった。

第三部:兼将の死後 ― 受け継がれる武の系譜

薬丸兼将個人の生涯は悲劇的な結末を迎えたが、「薬丸」という家名と、その武名は彼の死後も生き続けた。兼将が政治的決断によって守り抜いた一族は、新たな時代に適応し、そのアイデンティティを再構築していくことになる。

第六章:錯綜する系譜と子孫たち

兼将の死後、薬丸家の系譜は複雑な様相を呈する。

一般に、兼将の子は兼持(かねもち)であったとされる 1 。しかし、鹿児島県大崎町の郷土史料には、天文23年(1554年)頃に竜相城を守り、島津方との「戦ヶ島の戦い」において、大野出羽守と一騎打ちの末に22歳の若さで討死した「薬丸弾正兼持」という人物の記録が残されている 7 。兼将が天正4年(1576年)に没していることから、この天文年間に戦死した兼持を彼の子とするには時代的な齟齬が生じる。これは、同名異人であったのか、あるいは後世の伝承の中で人物や時代が混同された結果なのか、断定は極めて困難である。

一方で、より確かな記録として後世に名を残したのが、兼将の孫と伝えられる薬丸兼成(やくまる かねしげ)、通称・壱岐守である 4 。彼は、主家・肝付氏が島津氏に服属した際に、そのまま島津家臣となった 4 。野太刀の達人としてその武名は家中に鳴り響き、島津氏の九州統一戦、文禄・慶長の役、庄内の乱、そして関ヶ原の戦いにおける敵中突破まで、島津家の主要な合戦のほとんどに参加し、数々の武功を挙げた歴戦の猛将であった 4 。

この薬丸兼成の経歴の中で特筆すべきは、後の示現流開祖・東郷重位(当時は瀬戸口藤兵衛)との関係である。高城合戦が初陣であった若き日の東郷重位は、当時すでに剛勇で知られた兼成を介添え役として見事な手柄を立てたという 4 。この時の縁が、後の時代に大きな意味を持つことになる。兼成の孫にあたる薬丸兼陳(かねのぶ)は、この縁を頼って東郷重位の門下に入り、示現流を学んだのである 4 。薬丸家は、この示現流の奥義と、一族に古くから伝わる野太刀の技を融合・発展させ、やがて薩摩藩を代表する剣術流派の一つ、「薬丸自顕流」を確立するに至る 16 。

以下の表は、本報告書で言及した薬丸兼将を巡る複雑な人物関係を整理したものである。

|

分類 |

人物名 |

薬丸兼将との関係 |

備考 |

|

薬丸一族 |

薬丸兼郷 |

父(異説あり) |

7 |

|

|

薬丸兼将(湖雲) |

(本人) |

肝付家重臣。号は湖雲または孤雲 1 。 |

|

|

薬丸兼持(弾正) |

子(記録に錯綜あり) |

天文年間に討死した説あり 7 。兼将の子とする記録と時代が合わない。 |

|

|

薬丸兼成(壱岐守) |

孫(通説) |

島津家臣。野太刀の達人。東郷重位の介添役 4 。 |

|

|

薬丸兼利 |

曾孫 |

兼成の子 4 。 |

|

|

薬丸兼陳 |

玄孫 |

示現流を学び、薬丸家の剣術の基礎を築く 4 。 |

|

主家(肝付氏) |

肝付兼続 |

主君 |

肝付氏最盛期の当主。島津氏と婚姻同盟を結ぶも後に決裂 8 。 |

|

|

御南の方 |

主君の正室 |

島津忠良の娘。後に息子・兼亮と対立し、兼将らの協力で追放 1 。 |

|

|

肝付良兼 |

主君 |

兼続の嫡男。早世 6 。 |

|

|

肝付兼亮 |

主君 |

兼続の子、良兼の弟。兼将らにより追放される 1 。 |

|

関連人物(島津氏他) |

島津忠良(日新斎) |

肝付兼続の舅 |

御南の方の父 9 。 |

|

|

島津貴久 |

肝付兼続の義弟 |

兼続の妹を娶る 9 。 |

|

|

伊集院忠朗 |

島津家重臣 |

「鶴の羹」事件の相手役とされる人物 2 。 |

|

|

東郷重位 |

示現流開祖 |

初陣の際に薬丸兼成が介添え役を務める 4 。 |

この系譜と関係性の変遷は、薬丸一族の生存戦略そのものを映し出している。薬丸兼将の生涯が、主家の浮沈に運命を左右される「政治」の季節であったのに対し、孫・兼成以降の薬丸家は、純粋な「武」の専門家集団として、新たな主君・島津家中で確固たる地位を築き上げた。主家・肝付氏の実質的な滅亡という存亡の危機を、かつての敵であった島津家中で剣の腕一本で乗り越え、家のアイデンティティを再構築したのである。これは、戦国から近世へと移行する激動の時代の中で、多くの武士が経験したであろう、家の存続を賭けた見事な適応と変容の物語と言える。そして、その道筋をつけたのは、他ならぬ薬丸兼将の苦渋に満ちた政治的決断であった。

結論:薬丸兼将の歴史的再評価

薬丸兼将は、「鶴の羹」の逸話によって後世に名を残したが、その人物像は、逸話が持つ物語性によって大きく歪められてきた。本報告書の分析を通じて明らかになったのは、彼が短慮で感情的な武将などではなく、むしろ主家の存亡という極限状況において、非情ともいえる政治的判断を下すことができる、冷徹なリアリストであったという姿である。

彼の生涯は、戦国大名の巨大な勢力争いの狭間で翻弄された、地方豪族の家臣の典型的な姿を映し出している。主君・肝付兼亮の追放という決断は、主君個人への忠誠という中世的な価値観と、家そのものを存続させるという近世的な組織論理との間で揺れ動く、過渡期の武士の苦悩を体現している。そして、その最期は、新たな主君への忠誠の証として、かつての盟友と戦わねばならないという、服属大名の家臣が置かれた悲劇的な立場を象徴するものであった。

薬丸兼将自身が、剣術の流派を興したわけではない。しかし、彼が主家の存続という一点のために下した数々の決断が、結果として「薬丸」という家名と血脈を未来へと繋いだ。そしてその血脈から、後に日本剣術史にその名を深く刻む「薬丸自顕流」が生まれることになる。その意味において、薬丸兼将は、自らの武功によってではなく、一族の存続という究極の責務を全うすることによって、後世に計り知れない遺産を残した人物として、再評価されるべきであろう。彼の生涯は、戦国という時代の非情さと、その中で生きる武士のしたたかな生存戦略を、我々に鮮烈に示している。

引用文献

- 薬丸兼将 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E4%B8%B8%E5%85%BC%E5%B0%86

- 戦国時代の南九州、激動の16世紀(8)廻城の戦い、飫肥の役、真幸 ... https://rekishikomugae.net/entry/2022/02/12/200513

- 1561 迴城合戰: WTFM 風林火山教科文組織 https://wtfm.exblog.jp/3940709/

- 薬丸兼成 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E4%B8%B8%E5%85%BC%E6%88%90

- 肝付一族についてまとめてみた、南九州に伴氏が根付き、そして枝葉を広げた - ムカシノコト https://rekishikomugae.net/entry/2022/10/04/202457

- 大隅平定、肝付兼亮が降る/戦国時代の九州戦線、島津四兄弟の進撃(2) - ムカシノコト https://rekishikomugae.net/entry/2022/05/28/231620

- 歴史を歩く ⑳ - 大崎町 https://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp/kh_bunkakouminkan/documents/25.pdf

- 肝付兼続 (きもつき かねつぐ) | げむおた街道をゆく https://ameblo.jp/tetu522/entry-12004966319.html

- 肝付兼続 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%9D%E4%BB%98%E5%85%BC%E7%B6%9A

- www.weblio.jp https://www.weblio.jp/content/%E8%82%9D%E4%BB%98%E6%B0%8F%E3%81%A8%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%B0%8F%E3%81%AE%E4%BA%89%E3%81%84#:~:text=%E8%82%9D%E4%BB%98%E6%B0%8F%E3%81%AF%E3%80%81%E5%8D%97%E5%8C%97%E6%9C%9D%E3%81%AE,%E3%82%92%E5%A4%A7%E9%9A%85%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E3%80%82

- 肝付氏と島津氏の争いとは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%82%9D%E4%BB%98%E6%B0%8F%E3%81%A8%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%B0%8F%E3%81%AE%E4%BA%89%E3%81%84

- 島津忠良娘(肝付兼続妻・御南) - 戦国島津の女達 http://shimadzuwomen.sengoku-jidai.com/shi/shimadzu-ominami.htm

- 【肝付兼亮】ビジョンの違いによって母や兄嫁によって追放される - 戦国SWOT https://sengoku-swot.jp/swot-kimotsukikaneaki/

- 三州統一へ、伊東義祐の豊後落ち/戦国時代の九州戦線、島津四 ... https://rekishikomugae.net/entry/2022/07/03/114451

- 神領遺跡群神領遺跡群じ - 大崎町 https://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp/kh_bunkakouminkan/kyoiku-bunka/bunka/bunkazai/documents/zinnryouiseki.pdf

- 野太刀自顕流の歴史 https://nodachi.jimdofree.com/%E6%AD%B4-%E5%8F%B2/

- 薬丸兼慶とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E8%96%AC%E4%B8%B8%E5%85%BC%E6%85%B6