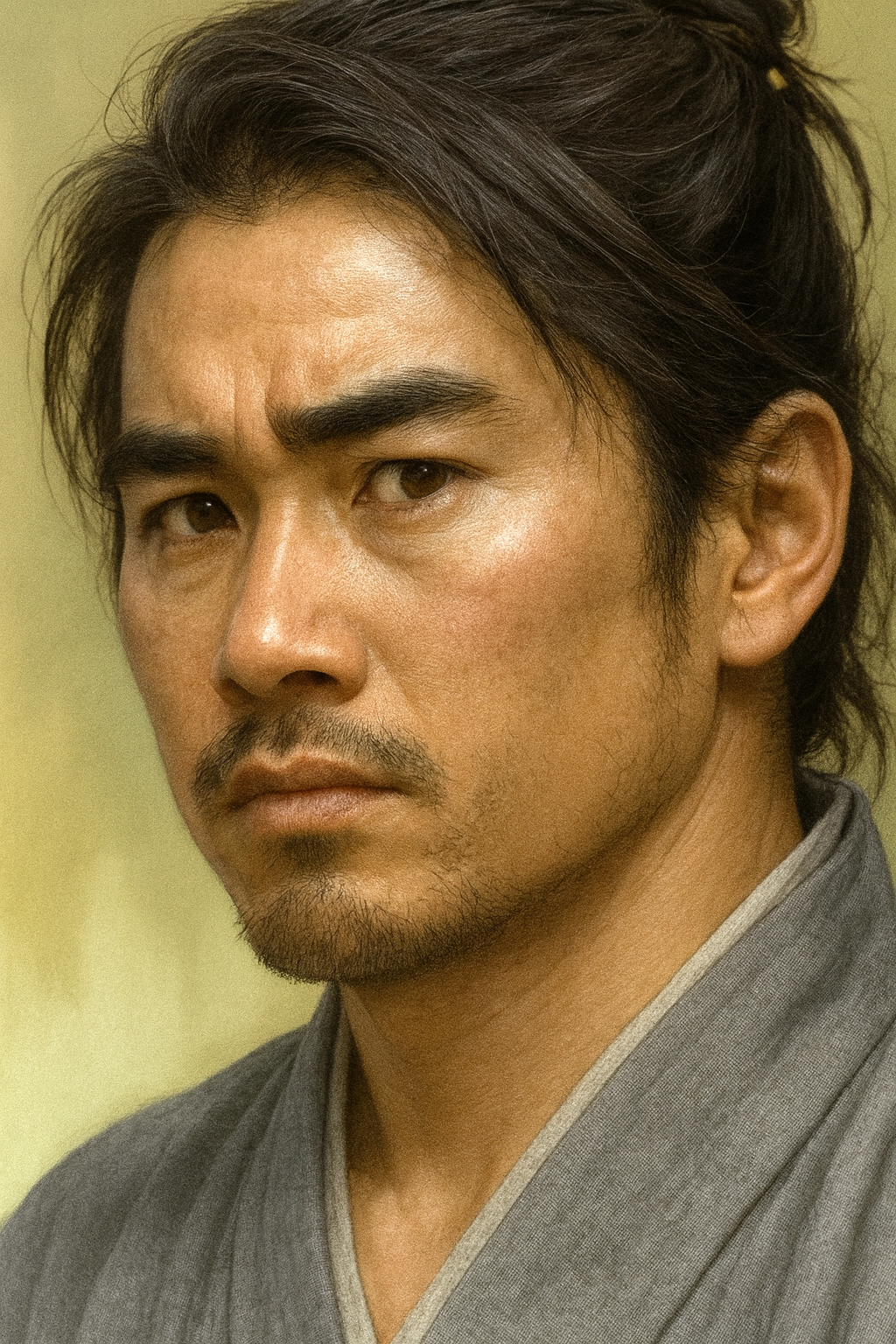

薬師寺長忠

薬師寺長忠は摂津守護代。永正元年、兄・元一の反乱を鎮圧し摂津を掌握。永正4年、主君・細川政元を暗殺し澄之を擁立するが、澄元・高国連合軍に敗れ、遊初軒の戦いで討ち死にした。

薬師寺長忠 ― 京兆家の権力闘争に賭け、散った摂津守護代の生涯

序章:永正の錯乱と薬師寺長忠という男

戦国時代の幕開けを告げる画期的な政変として知られる「永正の錯乱」 1 。その渦中、室町幕府の権力構造を根底から揺るがした一人の武将がいた。その名は薬師寺長忠(やくしじ ながただ)。彼は、細川京兆家という当代随一の権門に仕える重臣でありながら、その生涯は忠誠と裏切りという、相反する行動によって彩られている。永正元年(1504年)、実の兄が起こした反乱を残酷に鎮圧し、主君への忠節を示したかと思えば、そのわずか三年後には、当の主君を自らの手で暗殺するという前代未聞の下剋上を敢行した。

長忠のこの劇的な行動は、単なる一個人の野心や気まぐれとして片付けられるものではない。彼の生きた時代は、応仁の乱以降、室町幕府の権威が地に墜ち、守護大名家の内部では深刻な権力闘争が絶え間なく繰り広げられていた。将軍さえもが家臣によって追放される「明応の政変」を経て、力こそが正義となる風潮は、もはや覆い隠せない時代の潮流となっていた。

本報告書は、薬師寺長忠という人物の生涯を徹底的に追跡し、その行動原理を多角的に分析することを目的とする。彼が属した摂津の名門・薬師寺氏の立場、主家・細川京兆家を揺るがした後継者問題、そして彼を破滅へと導いた権力闘争の力学を丹念に解き明かすことで、下剋上が常態化していく時代の構造的矛盾と、その激動の時代を生き抜こうとした一人の武将の冷徹な論理を浮き彫りにする。彼の栄光と挫折の物語は、戦国という時代の本質を我々に雄弁に語りかけるであろう。

第一章:摂津の名門・薬師寺氏の立場と権力構造

薬師寺長忠の行動原理を深く理解するためには、まず彼が置かれていた政治的・社会的な環境、すなわち彼が属した薬師寺一族の地位と、彼を取り巻く複雑な権力構造を把握することが不可欠である。

第一節:細川京兆家の被官としての薬師寺氏

薬師寺氏は、藤原秀郷の流れを汲む小山氏の庶流を称する武家であり、室町時代には管領家・細川京兆家の被官として重用された 4 。特に、細川氏が守護を務める摂津国において、その守護代職を世襲する名門としての地位を確立していた 4 。これは、畿内における細川氏の支配体制を現場で支える、極めて重要な役割であったことを意味する。

近年の研究によれば、長忠の時代の摂津守護代職は単一ではなく、分割統治されていた可能性が指摘されている。兄の薬師寺元一(与一)が摂津上郡(かみぐん)の守護代として芥川城などを拠点とし、弟である長忠(与次)は、父・薬師寺長盛の地位を継承する形で摂津下郡(しもぐん)(豊島郡、川辺郡南部など)の守護代を務めていたと考えられている 4 。この事実は、兄弟が単なる主従関係ではなく、それぞれが独立した権力基盤と利害を持つ、ある種の競合関係にあった可能性を示唆しており、後の兄弟間の悲劇的な対立を理解する上で極めて重要な伏線となる。

第二節:運命を狂わせた主君と三人の養子

長忠の運命を根底から揺るがしたのは、主君である細川政元の特異な個性と、それによって引き起こされた後継者問題であった。政元は「半将軍」と称されるほどの絶大な権力を握る一方、修験道に深く傾倒し、天狗の扮装をするなどの奇行でも知られていた 2 。修験道の修行のために生涯不犯を貫き、妻帯しなかったため、彼には実子が存在しなかった 2 。この管領家の後継者不在という事態が、細川家、ひいては畿内全域を巻き込む巨大な権力闘争の火種となったのである。

政元はこの問題を解決するため、出自も立場も全く異なる三人の養子を迎えるという、極めて異例の策を取った 2 。

- 細川澄之(すみゆき): 最初の養子で、父は関白・九条政基。公家の中でも最高位の摂関家の出身という、武家社会においては異例の血筋であった。血縁のないこの養子縁組は、家臣団に大きな困惑と反発を生んだ 6 。

- 細川澄元(すみもと): 細川一門の中でも有力な分家である阿波守護家、細川義春の子。血縁的な正統性を持つが、その背後には三好氏をはじめとする強力な阿波の勢力が控えていた 6 。

- 細川高国(たかくに): 京兆家の分家である野州家の出身。三人の養子の中では、宗家である京兆家に最も血縁が近いとされた 6 。

この三人の養子の存在は、必然的に細川家の家臣団を分裂させた。それぞれの養子を支持する派閥が形成され、誰が次期当主の座に就くのかを巡って、水面下で熾烈な権力闘争が繰り広げられた 2 。薬師寺長忠もまた、この巨大な政争の渦に否応なく巻き込まれていくことになる。

長忠の行動を理解する上で重要なのは、彼が単なる兄・元一の補佐役ではなく、「摂津下郡守護代」という独立した権力基盤を持つプレイヤーであったという点である。この視点に立つとき、彼の行動は一族内の主導権争いと、畿内における自らの権益を守るための冷徹な政治判断という側面を色濃く帯びてくる。

【表1:薬師寺長忠をめぐる主要人物関係図】

以降の章で展開される複雑な人間関係の理解を助けるため、主要な登場人物の関係性を以下にまとめる。

|

人物名 |

立場・役職 |

薬師寺長忠との関係 |

主要な動向・役割 |

典拠 |

|

薬師寺長忠 |

摂津守護代(当初は下郡、後に全域) |

本報告書の主人公 |

兄の反乱を鎮圧後、主君・政元を暗殺。 |

13 |

|

薬師寺元一 |

摂津守護代(上郡) |

実兄 |

主君・政元に反乱を起こし、長忠に討たれる。 |

5 |

|

薬師寺国長 |

元一の遺児(幼名:万徳丸) |

甥 |

父の仇として、叔父・長忠を攻撃する。 |

14 |

|

細川政元 |

室町幕府管領、細川京兆家当主 |

主君 |

長忠らの手により暗殺される。 |

2 |

|

細川澄之 |

政元の養子(九条家出身) |

長忠が擁立した主君 |

長忠と共に敗死。 |

6 |

|

細川澄元 |

政元の養子(阿波細川家出身) |

政敵 |

長忠・澄之派と対立。 |

6 |

|

細川高国 |

政元の養子(野州家出身) |

政敵 |

当初澄元を支持し、長忠・澄之派を討伐。 |

6 |

|

香西元長 |

山城守護代 |

共謀者 |

長忠と共に政元暗殺を主導。 |

13 |

|

三好之長 |

澄元の家宰 |

政敵 |

阿波勢を率い、長忠・澄之派と敵対。 |

2 |

第二章:兄弟相克 ― 薬師寺元一の乱(永正元年)

薬師寺長忠が歴史の表舞台にその名を刻む最初の出来事は、永正元年(1504年)に勃発した、実兄・薬師寺元一との骨肉の争いであった。この事件は、長忠の冷徹な性格と政治的野心を白日の下に晒すとともに、彼のその後の運命を大きく左右する転換点となった。

第一節:兄・元一の挙兵

事件の直接的な引き金は、主君・細川政元と摂津上郡守護代であった兄・元一との間の関係悪化にあった。永正元年閏3月、政元は突如として元一を摂津守護代から解任しようと図った 2 。この人事は、時の将軍・足利義澄が自ら介入して取り止めさせたことで、元一は辛うじてその地位を保ったものの、両者の間に修復不可能な亀裂が生じたことは明らかであった 5 。

この屈辱的な仕打ちに対し、元一は武力による反抗を決意する。同年9月4日、元一は「政元を廃して、その養子である細川澄元を新たな主君として擁立する」という大義名分を掲げ、山城国の要衝である淀藤岡城(淀古城)に立てこもり、反乱の狼煙を上げた 5 。この挙兵には、同じく政元との関係が悪化していた赤沢朝経らも同調した 5 。

第二節:非情の選択 ― 兄を討つ弟

兄・元一の反乱という一大事に際し、弟の長忠は驚くべき選択をする。彼は兄に与せず、主君・政元方として、反乱鎮圧軍の中核を担ったのである 13 。『実隆公記』などの同時代の記録には、「薬師寺与次(長忠)、舎兄(元一)を伐つ手として下向す」と記されており、長忠が積極的に兄の討伐に向かったことがわかる 15 。彼は討伐軍を率いて淀城を包囲し、攻城戦の指揮を執った 15 。

長忠のこの行動は、単なる主君への忠誠心だけでは説明がつかない。むしろ、これは摂津における薬師寺一族内の主導権を完全に掌握し、自らの権力基盤を盤石にするための、極めて計算された政治的行動であったと解釈するのが妥当である。兄・元一が擁立しようとした細川澄元は、阿波細川家の出身であり、その背後には三好之長ら阿波の国人勢力が存在した。畿内に強固な地盤を持つ長忠にとって、この「外部勢力」の台頭は、自らの権益を将来的に脅かす重大な脅威であった。兄の反乱は、この脅威の芽を摘み取り、同時に一族内のライバルを排除して摂津一国の支配権を握る、またとない好機だったのである。

しかし、当時の倫理観から見れば、この長忠の行動は非情なものと映った。軍記物『足利季世記』には、この一件を知った人々が「父・為義を討って忠賞を得た源義朝のようだ」と、長忠を指弾し、嘲笑したと記されている 25 。これは、彼の行動が、たとえ主君への忠義という形をとっていても、肉親を裏切る行為として世間から冷ややかに見られていたことを示している。

第三節:反乱の結末と長忠の飛躍

元一が期待した阿波からの援軍は遅れ、淀城は孤立した 15 。長忠率いる政元方の猛攻の前に、城は9月19日に陥落 20 。元一は捕縛され、京都へ送られた後、翌20日に自刃を命じられた 5 。享年28であった 5 。

元一が死に際に詠んだとされる辞世の句は、彼の主君・政元への痛烈な皮肉として今日に伝わっている。

「地獄には よき我主(わかしゅ)のあるやとて 今日おもひたつ 旅衣かな」 5

この歌の「我主(わがしゅ)」は、男色を意味する「若衆(わかしゅ)」との掛詞になっており、男色家であった政元に対し、「地獄にも良い若衆がいるそうだから、お前も早くこちらへ来るのが楽しみだろう」と揶揄し、呪うものであった 5。

兄の悲劇的な死とは対照的に、長忠はこの功績によって絶大な恩賞を得た。彼は兄が支配していた摂津上郡の権益も手に入れ、名実ともに摂津一国の守護代職を掌握したのである 13 。一族内の競争相手を自らの手で排除し、権力の頂点へと駆け上がった長忠。しかし、この非情な選択が、わずか数年後に彼自身の身を滅ぼす因果の種を蒔くことになるとは、この時の彼には知る由もなかった。

第三章:下剋上の頂点 ― 主君・細川政元暗殺(永正四年)

兄を討って摂津一国の支配者となった薬師寺長忠は、その三年後、日本の歴史を震撼させる大事件を引き起こす。それは、自らの主君であり、幕府管領として天下に号令していた細川政元の暗殺であった。この事件は、長忠の生涯における頂点であると同時に、彼の破滅への序曲でもあった。

第一節:政変前夜 ― 畿内vs阿波の対立激化

薬師寺元一の乱における長忠の行動は、一見すると「忠」と「逆」で矛盾しているように見える。しかし、「畿内における旧来勢力(内衆)の権益を守り、阿波勢力の台頭を阻止する」という一貫した目的で見ると、その行動原理は驚くほど合理的である。元一の乱では、兄が阿波系の澄元を擁立しようとしたため、長忠はこれを阻止すべく主君・政元に味方した。

しかし、乱後の政局は長忠の思惑とは異なる方向に進展する。永正3年(1506年)、他ならぬ細川政元自身が、養子・細川澄元とその家宰である三好之長を重用し始めたのである 2 。澄元は摂津守護に任じられ、之長は阿波の軍事力を背景に京兆家内で急速に発言力を増大させた 6 。

この事態は、長忠や山城守護代の香西元長といった、畿内に古くから権益を持つ重臣(内衆)たちに深刻な危機感を抱かせた 2 。彼らにとって、三好氏ら阿波勢力の伸長は、自らの所領や政治的地位を脅かす直接的な脅威であった 2 。かつて兄を討ってまで防ごうとした脅威が、今度は主君・政元その人の手によって現実のものとなろうとしていた。畿内派と阿波派の対立は、もはや調停不可能なレベルにまで激化していた 2 。

第二節:クーデター計画

脅威の源泉が「兄」から「主君」へと変わったと認識した長忠は、次なる手を打つ。彼は、同じく三好之長の台頭を憎悪していた盟友、香西元長と固く結託し、政権そのものを転覆させるという大胆な計画を企てた 13 。彼らは、もはや政元では阿波勢力を抑えられないと判断し、主君を物理的に排除するという、下剋上の道を選択したのである。

彼らが新たな主君として擁立したのは、かつて後継者候補でありながら、その出自(九条家)を理由に家臣団の反発を買い、事実上廃嫡されていた細川澄之であった 13 。澄之は高貴な血筋を持つ一方で、澄元のような強力な軍事的地盤を持たない。長忠らにとって、澄之は自分たちの意のままに操りやすい、まさに理想的な傀儡であった。長忠と香西元長は、澄之付きの被官として遇されており、彼を家督に据えることで、細川京兆家の実権を完全に掌握しようと画策したのである 13 。

第三節:永正四年六月二十三日

永正4年(1507年)6月23日、計画は実行に移された。その日、主君・政元は、修験道の修行の一環として、自邸の湯殿で月待ちの行水(沐浴)を行っていた 2 。この無防備な瞬間を、長忠らは見逃さなかった。香西元長が手配した刺客・竹田孫七らが湯殿に乱入し、政元を襲撃、暗殺した 2 。当代随一の権力者であった「半将軍」細川政元の最期は、実にあっけないものであった。享年42(一説に41) 2 。

この主君殺しは、単なる暗殺では終わらなかった。それは、周到に準備されたクーデターの始まりであった。暗殺の翌24日、長忠と元長の軍勢は電光石火の速さで行動を開始し、細川澄元と三好之長の屋敷を襲撃した 6 。不意を突かれた澄元と之長は、わずかな手勢とともに京都を脱出し、近江国へと逃亡するしかなかった 13 。

こうして反対勢力を一掃した長忠らは、7月8日には将軍・足利義澄から、自分たちが擁立した澄之の細川京兆家家督相続を正式に認めさせることに成功する 13 。薬師寺長忠の野望は、この瞬間、頂点に達した。しかし、この成功は、彼の破滅へのカウントダウンの始まりでもあった。この事件は、細川京兆家という巨大な権力機構の内部における統治システムの完全な崩壊を象徴しており、応仁の乱以降くすぶっていた下剋上の風潮を決定的なものとした。長忠は、自らの手で、実力主義が支配する新たな戦乱の時代の扉をこじ開けたのである。

第四章:四十日の天下 ― 遊初軒の戦いと最期

主君・細川政元を暗殺し、細川澄之を傀儡として擁立した薬師寺長忠の政権は、しかし、あまりにも脆い基盤の上に成り立っていた。彼の栄華は、わずか四十日余りで終わりを告げる。血で血を洗う権力闘争の果てに、彼を待っていたのは壮絶な最期であった。

第一節:反撃の狼煙

長忠らのクーデターは、細川一門の猛烈な反発を招いた。近江へ逃れた細川澄元と三好之長は、すぐさま反撃の準備を開始する。そして、この反乱鎮圧の旗頭として名乗りを上げたのが、もう一人の養子、細川高国であった 12 。高国もまた、三好ら阿波勢力の台頭を警戒してはいたが、それ以上に、主君殺しという大逆を犯した澄之、長忠、香西元長らを討つことを優先したのである。高国が立つと、細川政賢をはじめとする一門の多くがこれに同調し、強力な反クーデター連合軍が瞬く間に形成された 10 。

この反澄之連合に、長忠にとって最も痛恨の一撃となる人物が加わった。それは、かつて長忠に父・元一を殺された甥、薬師寺国長(幼名:万徳丸)であった 14 。父の仇である叔父・長忠が主君殺しの逆賊となった今、国長にとってこれは復讐を果たすためのまたとない大義名分となった。彼は迷わず高国方につき、叔父への復讐の刃を研いだのである 36 。長忠の過去の非情な選択が、今、ブーメランのように彼自身に返ってきたのだ。

第二節:拠点の陥落

反撃は迅速かつ熾烈であった。永正4年(1507年)7月28日、薬師寺国長は軍勢を率いて、叔父・長忠の権力の源泉であった摂津国の拠点、茨木城を急襲し、これを陥落させた 3 。畿内における重要な足場を失ったことで、長忠は軍事的に一気に追い詰められる。

さらに翌29日には、クーデターの盟友であった香西元長の拠点、山城国の嵐山城も高国軍によって攻め落とされた 3 。主要な拠点を次々と失った澄之・長忠派は、京都市中での決戦を余儀なくされる。

第三節:遊初軒の決戦と最期

追い詰められた細川澄之、薬師寺長忠、香西元長らは、京の上京区にあった「遊初軒」という屋敷に立てこもり、最後の抵抗を試みた 13 。この遊初軒は、かつて明応の政変の際に細川政元が後の将軍・足利義澄を保護した場所でもあり、彼らにとっては皮肉な運命の舞台となった 41 。

永正4年8月1日、細川高国、そして近江から帰還した三好之長らが率いる大軍が遊初軒に殺到した 6 。京の市街地を舞台に、壮絶な戦闘が繰り広げられた。しかし、兵力で圧倒的に劣る澄之方に勝ち目はなかった。

『遊初軒の戦い』として知られるこの戦闘で、澄之方の武将たちは次々と討ち死にを遂げた。香西元長は、与力に具足を預けていたため、鎧も着けずに奮戦し、壮絶な最期を遂げたと伝えられる 40 。そして、このクーデターの主役であった薬師寺長忠も、乱戦の中でついに力尽き、討ち死にした 13 。彼の与力であった能勢源二郎や被官の益富弥六ら、多くの家臣たちも主君と運命を共にした 40 。

すべての望みが絶たれたこと悟った主君・細川澄之は、もはやこれまでと覚悟を決め、家臣の波々伯部宗寅の介錯によって自害した 38 。その際に詠んだ辞世の句が、彼の無念を今に伝えている。

「梓弓 はりて心は 強けれど 引手すくなき 身とぞなりぬる」 40

(弓を強く張るように、心は強く持っていたが、味方となって引いてくれる者が少なく、このような身の上になってしまった)

享年わずか19 38 。薬師寺長忠が自らの野望を託した若き主君もまた、彼と共に歴史の闇へと消えていった。長忠の栄華は、まさに四十日の天下であった。彼の最期は、戦国時代における「血縁」という絆がいかに脆く、それが「復讐」や「新たな主従関係」という形でダイナミックに再編されていく様を象徴している。兄を裏切った長忠は、その兄の子である甥によって破滅へと導かれた。彼自身が体現した下剋上の論理が、皮肉にも彼自身の命を奪う結果となったのである。

終章:薬師寺長忠が歴史に残した爪痕

薬師寺長忠の生涯は、主君への忠誠と裏切り、一族内の相克、そして権力への飽くなき渇望が複雑に絡み合った、まさに戦国という時代の縮図であった。実の兄を討って得た権力を足掛かりに、更なる飛躍を求めて主君殺しという最大の禁忌を犯したが、その野望はわずか四十日余りで儚く潰えた。

長忠の行動が歴史に与えた影響は計り知れない。負の側面を見れば、彼の起こしたクーデターは、主家である細川京兆家を決定的に分裂させ、「両細川の乱」と呼ばれる約20年にも及ぶ泥沼の内乱の直接的な引き金となった 2 。この戦乱は畿内を荒廃させ、ただでさえ揺らいでいた室町幕府の権威を完全に失墜させる一因となった。その意味で、彼は時代の混乱を加速させた張本人として、厳しい評価を免れない。

しかし、彼を単なる私利私欲にまみれた裏切り者と断じるのは、あまりに一面的であろう。彼の行動の根底には、三好之長らに代表される阿波勢力の台頭という新たな脅威に対し、旧来の畿内勢力が自らの権益と存亡をかけて行った、必死の抵抗であったという側面も見逃せない 2 。彼の選択は、個人の倫理観を超え、自らが属する集団の利害を背負った上での、冷徹な政治的決断であったとも解釈できる。

薬師寺長忠は、成功した下剋上者ではなかった。彼の野望は、父の仇を討つという甥の執念と、細川一門の結束の前に脆くも崩れ去った。しかし、彼が引き起こした政変は、間違いなく時代の大きな転換点となった。管領という幕府最高の権力者ですら、家臣によって命を奪われうるという事実を天下に示し、もはや旧来の権威や秩序が何の意味も持たないことを白日の下に晒したのである。

彼の野心と挫折は、安定した秩序が崩壊し、誰もが己の実力のみを頼りに生き抜くしかない戦国という時代の到来を、何よりも雄弁に物語っている。薬師寺長忠は、自らの命と引き換えに、新たな時代の扉を暴力的にこじ開けた、悲劇的な先駆者であったと言えるだろう。

引用文献

- 永正の錯乱 - 文芸・小説、同人誌・個人出版 川村一彦(歴史研究会) - ブックウォーカー https://bookwalker.jp/de49465391-9edf-4bb2-98e3-ca21d8ccd742/

- 「永正の錯乱(1507年)」細川政元の3人の養子による家督相続争い - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/74

- 永正の錯乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E9%8C%AF%E4%B9%B1

- 薬師寺氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E5%B8%AB%E5%AF%BA%E6%B0%8F

- 薬師寺元一 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E5%B8%AB%E5%AF%BA%E5%85%83%E4%B8%80

- 閑話 永正の錯乱 - 【改訂版】正義公記〜名門貴族に生まれたけれど、戦国大名目指します〜(持是院少納言) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/16816452219435992138/episodes/16816927859159598000

- 【徹底解説】細川政元とは何者か?戦国時代への扉を開いた「オカルト武将」の奇行と実像 https://sengokubanashi.net/person/hosokawamasamoto/

- 細川澄之 変人の養子となったばかりに……若くして散った摂関家の若君 - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/flower-palace/hosokawa-sumiyuki/

- 細川政元(2/2)戦国時代の口火を切った男 - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/human/653/2/

- 細川氏 http://www.lit.kobe-u.ac.jp/~area-c/tomatu/hosokawase.html

- 戦国時代の権力者:細川高国の栄枯盛衰を辿るストーリー|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/n1356af072567

- 細川高国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E9%AB%98%E5%9B%BD

- 薬師寺長忠 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/YakushijiNagatada.html

- 薬師寺長忠 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E5%B8%AB%E5%AF%BA%E9%95%B7%E5%BF%A0

- 永正元年「薬師寺元一の乱」の経緯とその背景(二)薬師寺元一の挙兵と細川政元の後継者問題について - k-holyの史跡巡り・歴史学習メモ https://amago.hatenablog.com/entry/2023/06/15/025929

- 薬師寺国長 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/YakushijiKuninaga.html

- 薬師寺国長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E5%B8%AB%E5%AF%BA%E5%9B%BD%E9%95%B7

- 香西元長 | 戦国時代人物名鑑 - Merkmark Timelines https://www.merkmark.com/sengoku/meikan/15ko/kozai_motonaga.html

- 香西元長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E8%A5%BF%E5%85%83%E9%95%B7

- 永正元年「薬師寺元一の乱」の経緯とその背景(一)関連する出来事の一覧 https://amago.hatenablog.com/entry/2023/06/10/045007

- 薬師寺元一の辞世 戦国百人一首⑭|明石 白(歴史ライター) - note https://note.com/akashihaku/n/ndcada8357480

- 淀古城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%80%E5%8F%A4%E5%9F%8E

- 細川政元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%94%BF%E5%85%83

- 薬師寺長忠 | 戦国時代人物名鑑 - Merkmark Timelines https://www.merkmark.com/sengoku/meikan/71ya/yakushiji_nagatada.html

- 管領家の庭園日誌・四 政元暗殺と細川家争乱の始まり - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/flower-palace/hatakeyama-family-04/

- 薬師寺元一 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/YakushijiMotokazu.html

- 薬師寺元一(やくしじ もとかず)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%96%AC%E5%B8%AB%E5%AF%BA%E5%85%83%E4%B8%80-1116256

- 事例からみる戦国初期の男色事情 ~ 細川政元から雄長老まで - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1754

- 戦国!室町時代・国巡り(6)摂津編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/n1c474ff520c7

- 細川京兆家の分裂と大和国人一揆の終焉~大和武士の興亡(9) - 大和徒然草子 https://www.yamatotsurezure.com/entry/yamatobushi09

- 細川政元の後継を巡って~永正の錯乱と百々橋の戦い - 今日は何の日?徒然日記 https://indoor-mama.cocolog-nifty.com/turedure/2018/08/81-4734.html

- 戦国時代の忠誠と裏切り:薬師寺長忠の物語を紐解く|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/n2a0780cc650c

- 戦国史上の衝撃的暗殺事件:一人の刺客が歴史を変えた永正の錯乱|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/n9a08f82eada1

- 三好氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E6%B0%8F

- 三好氏 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E6%B0%8F

- 橘氏系人物事典 - 生々流転 橘屋宗兵衛 https://seiseiruten.jimdofree.com/%E6%A9%98%E6%B0%8F%E9%96%A2%E4%BF%82%E7%B3%BB%E5%9B%B3/%E6%A9%98%E6%B0%8F%E7%B3%BB%E4%BA%BA%E7%89%A9%E4%BA%8B%E5%85%B8/

- 史料にみる茨木城 https://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files/group/109/kimura2022.pdf

- 細川澄之 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/HosokawaSumiyuki.html

- 知られざる室町時代の権力闘争 - 嵐山城と細川澄之の物語|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/nd5bcc84c5f3e

- 遊初軒の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8A%E5%88%9D%E8%BB%92%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 明応の政変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%94%BF%E5%A4%89

- 永正の錯乱とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E9%8C%AF%E4%B9%B1