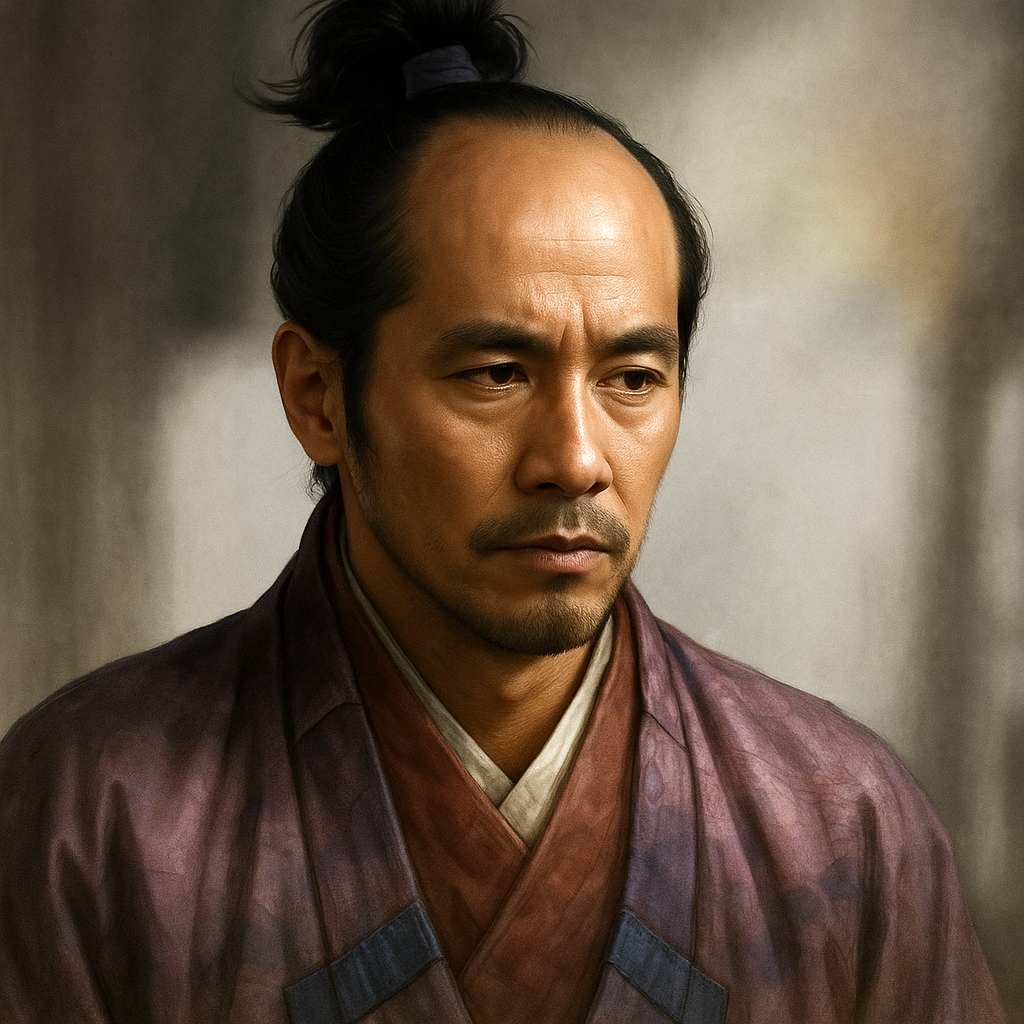

蠣崎守広

松前藩家老蠣崎守広は、藩主の子氏広饗応中の火災責任を負い、炎の中に身を投じて壮絶な最期を遂げた。その死は武士の責任感と忠誠を体現し、守広系蠣崎家の栄光と悲劇の連鎖の始まりとなった。

蠣崎守広の生涯と松前藩におけるその役割 ― 忠義と滅私の武士道に関する総合的考察

序章:炎に消えた家老 ― 蠣崎守広、その劇的なる生涯の序幕

松前藩の家老、蠣崎守広の名は、多くの場合、一つの鮮烈な逸話と共に語られる。すなわち、寛永12年(1635年)、藩主の子・氏広を自邸で饗応している最中に不慮の火災が発生し、その責任を一身に負って燃え盛る炎の中に身を投じ、壮絶な最期を遂げたというものである 1 。この自己犠牲の物語は、武士の「けじめ」を象徴する出来事として、後世に強い印象を残した。

しかし、この劇的な死は、彼の72年にわたる生涯の終幕に過ぎない。彼の死が持つ真の意味と、松前藩初期の歴史における彼の役割を深く理解するためには、この逸話の背景にある複雑な歴史的文脈を解き明かす必要がある。蠣崎守広とは一体何者であったのか。彼は単なる悲劇の人物だったのか、それとも北の辺境に誕生した松前藩という新たな政治体制の確立に不可欠な役割を担った、戦略的な家臣だったのか。

本報告書は、松前藩の根本史料である『新羅之記録』、『福山秘府』、『松前年々記』などをはじめとする諸記録を丹念に読み解き、この問いに答えることを目的とする 3 。守広の出自と彼が生きた時代背景、藩内における分家の創設とその政治的意義、家老としての職責、そして彼の死が子孫と藩に与えた影響を多角的に分析することで、一人の武将の生涯を超え、松前藩草創期の権力構造と武士道精神の実相に迫るものである。

第一章:北天の黎明 ― 蠣崎家の血脈と蝦夷地の動乱

蠣崎守広の生涯を理解する上で、彼が生まれた蠣崎氏の歴史的背景、とりわけ父・季広の時代と兄・慶広の台頭期を把握することは不可欠である。彼の存在は、蠣崎氏が蝦夷地の一豪族から近世大名へと脱皮する、まさにその激動の時代の中に位置づけられる。

第一節:父・蠣崎季広の時代と戦略的血縁政策

守広の父である蠣崎氏4代当主・蠣崎季広(1507-1595)は、戦国時代の蝦夷地において、一族の勢力を飛躍的に拡大させた傑物であった 7 。彼は、長年にわたって対立していたアイヌ民族との間に和睦を結び、「夷狄の商舶往還の法度」を定めることで交易のルールを確立し、蠣崎氏による交易利潤の独占体制の基礎を築いた 8 。これにより、和人社会の安定と蠣崎氏の経済的基盤が強化されたのである。

特筆すべきは、季広が十二男十四女という、当時の武将としても極めて多くの子宝に恵まれたことである 8 。この多数の子女は、単なる家族という枠を超え、季広の勢力圏を盤石にするための極めて重要な「政治的資産」として機能した。娘たちは、南条氏や下国氏といった譜代の有力家臣や、当時まだ主家格であった出羽の安東氏へと嫁がされ、血縁による強固な同盟関係を構築した 7 。一方で、息子たちにはそれぞれ分家を興させ、蠣崎宗家を支える藩屏としての役割を担わせたのである 11 。守広の分家創設もまた、この父・季広に始まる壮大な一族生存戦略の一環として捉えることができる。これは、戦国大名が本州で繰り広げた婚姻政策や分家政策を、北の辺境である蝦夷地で実践した具体例として、非常に興味深い事例である。

第二節:守広の誕生と兄・慶広の台頭

蠣崎守広は、永禄7年(1564年)、父・季広の十一男として生を受けた 1 。彼が生まれた時期は、蠣崎家にとって大きな転換期であった。長兄・舜広(1561年没)と次兄・明石元広(1562年没)が相次いで急死するという事態を経て、三男の慶広(1548-1616)が後継者としての地位を固めつつあった 12 。この兄たちの死には毒殺の疑惑も囁かれており、家督を巡る内部の緊張が高まっていたことがうかがえる 14 。

こうした中、家督を継いだ慶広は、父・季広の内政重視路線とは一線を画し、中央政権との関係構築に活路を見出す。天正18年(1590年)、豊臣秀吉の小田原征伐と奥州仕置という天下統一の動きを好機と捉え、上洛して秀吉に謁見し、所領安堵の朱印状を得た 12 。これにより、長年従属してきた安東氏の支配から名実ともに独立を果たしたのである 15 。秀吉の死後は速やかに徳川家康に接近し、慶長4年(1599年)には家康の許しを得て、姓を「蠣崎」から「松前」へと改めた 16 。さらに慶長9年(1604年)には、家康からアイヌ交易の独占権を公認する黒印状を拝領し、ここに松前藩は近世大名としての地位を確立したのである 15 。

兄・慶広がこのように中央政権との外交に奔走し、蝦夷地の支配者としての公的な承認を取り付ける一方で、その留守を守り、国内の統治基盤を固める信頼篤い腹心の存在が不可欠であった。守広は、兄・慶広が築き上げた新しい「松前藩」という体制を、その内部から支えるためにまさにうってつけの人物であり、彼の生涯は、藩祖となった兄の野望と表裏一体の関係にあったと言えるだろう。

第二章:藩屏の礎 ― 守広系蠣崎家の創設と家老としての職責

松前藩の成立期において、守広は単に藩主の弟というだけでなく、藩の権力構造に深く組み込まれた重要な役割を担っていた。彼が創設した分家と、家老としての彼の活動は、初期松前藩の統治体制を理解する上で欠かせない要素である。

第一節:「守広系蠣崎家」の創設とその意義

兄・松前慶広は、弟である守広に別家を立てることを許し、ここに「守広系蠣崎家」が誕生した 1 。これは、松前藩の家臣団の中で特別な地位を持つ一門の創設を意味した。松前藩では、藩主である宗家のみが「松前」を名乗り、その権威を保持する一方、藩主の兄弟など近親者は旧姓である「蠣崎」を名乗り続けることで、宗家を支える特別な分家として位置づけられた 11 。

この蠣崎一門の中でも、守広を祖とする「守広系」は、季広の五男・正広を祖とする「正広系」と並び、代々家老職を輩出する二大勢力として藩政の中枢を担うこととなる 2 。この分家創設には、二重の政治的意図が見て取れる。第一に、宗家に対して絶対的な忠誠を誓う強力な支持基盤を血縁者によって構築すること。第二に、他の譜代家臣団を牽制し、藩主を中心とした権力バランスを巧みに維持することである。守広系と正広系は、この松前藩独自の同族支配体制を支える両輪として、その後の藩の歴史に大きな影響を与えていくことになる。

第二節:家老としての活動

守広は、兄・慶広の治世から家老として藩政に参画し、慶広の死後(1616年)は、その跡を継いだ甥の松前公広(第二代藩主、在位1617-1641)を補佐した 1 。守広の具体的な政治的功績を記した詳細な記録は乏しいものの、彼が家老として重きをなした寛永年間(1624-1644)は、松前藩にとって極めて重要な時期であった。

この間、松前藩は幕府から初めての巡見使(寛永10年/1633年)を迎え入れ、幕藩体制下での統治の実態を検分された 19 。また、幕府の命により領内の地図を作成し(寛永12年/1635年)、キリシタン禁制を徹底するために大規模な摘発と処刑(寛永16年/1639年)を行うなど、藩としての体制整備が急ピッチで進められた 16 。家老であった守広は、これらの重要政策の立案・遂行に深く関与していたことは想像に難くない。

さらに、守広と藩主家との密接な関係を示すのが、彼の娘・藤子が藩主・公広の継室として嫁いでいる事実である 2 。これは、守広個人への信頼の厚さを示すと同時に、守広系蠣崎家が藩政においていかに重要な地位を占めていたかを物語る証左と言えよう。

第三章:寛永十二年の業火 ― 責任と滅私の武士道

蠣崎守広の生涯は、寛永12年(1635年)の悲劇的な出来事によって幕を閉じる。この事件は、彼の忠誠心と武士としての責任感の在り方を、最も劇的な形で後世に伝えることとなった。

第一節:事件の再構成

諸記録を総合すると、事件の経緯は以下のように再構成できる。

- 日時: 寛永12年(1635年)2月6日 1

- 場所: 家老・蠣崎守広の自邸(松前城下)

- 経緯: 守広は、時の藩主・松前公広の子息であり、次期藩主と目されていた氏広(後の第三代藩主)を自邸に招き、饗応の席を設けていた 1 。その饗応の最中、原因は定かではないが屋敷から火の手が上がった。

- 結末: 主君の世継ぎを危険に晒したという、家老としてこれ以上ない失態に対し、守広はその責任を取る形で、自ら燃え盛る炎の中に身を投じて命を絶った。享年72であった 1 。

この事件が起きた寛永12年前後は、松前藩にとって災厄が続いた時期でもあった。藩の公式記録である『福山秘府』や『松前年々記』には、同年正月に大地震や火災があったことが記されており、天変地異が頻発する不安定な世情であったことが窺える 5 。守広邸の火災も、こうした社会不安の中で起きた悲劇の一つであった。

第二節:死の持つ意味 ― 武士としての「けじめ」

守広の死は、単なる引責自殺として片付けることはできない。それは、武家社会における「責任」の観念を体現した、極めて象徴的かつ儀式的な行為であったと解釈できる。主君の嫡男の身に危険が及んだという事態は、その警護と歓待の責任者であった家老にとって、万死に値する大失態である。

武士が責任を取る方法としては切腹(詰腹)が一般的であったが、守広はそれを選ばなかった 23 。彼は、失態の原因そのものである「火」によって自らの身を滅するという方法を選んだ。これは、自身の過ちを完全に浄化し、一点の曇りもない忠誠心と潔白を主家と後世に示すための、最も強烈な意思表示であったと考えられる。この壮絶な死に様は、単に責任を取るだけでなく、自らの家名を守り、子孫に「絶対的な忠義の家」という無形の遺産を残すための、究極の滅私奉公であった。彼の死は、守広系蠣崎家のその後の権勢の源泉となり、同時に悲劇の宿命を決定づけることにもなったのである。

第四章:遺された血脈 ― 守広系の栄光と相克

蠣崎守広の死は、一つの家系の終わりではなく、新たな権力構造の始まりであった。彼の滅私の精神は、子孫に栄光をもたらす一方で、逃れられない宿命という重い十字架を背負わせることにもなった。

第一節:婚姻政策による権力基盤の強化

守広の死後、家督は子の友広(1598-1658)が継承した 1 。守広の壮絶な死は、松前宗家に「守広の家は命を懸けて主家を守る」という強烈な印象を刻みつけた。その結果、宗家は守広系を最も信頼できる一門とみなし、婚姻を通じて積極的に関係を深めていく。

前述の通り、守広の娘・藤子は第二代藩主・公広の継室となっていたが、さらに友広の娘・是(これ)が第三代藩主・氏広の正室として迎えられた 11 。これにより、守広系は二代にわたって藩主の外戚という極めて強力な政治的地位を築き上げたのである。守広の死は、結果として彼の子孫にとって最大の政治的資本となり、藩内における権力基盤を盤石なものにした。

表1:蠣崎季広一族と守広系蠣崎家の関係系譜図

|

世代 |

主要人物 |

続柄・役職 |

婚姻関係 |

|

1 |

蠣崎季広 |

蠣崎氏4代当主 |

- |

|

2 |

松前慶広 |

季広の三男、松前藩初代藩主 |

- |

|

2 |

蠣崎正広 |

季広の五男、正広系蠣崎家祖 |

- |

|

2 |

蠣崎守広 |

季広の十一男、守広系蠣崎家祖 |

- |

|

3 |

松前公広 |

慶広の孫、松前藩2代藩主 |

守広の娘・藤子を継室に迎える |

|

3 |

蠣崎友広 |

守広の子、守広系2代当主 |

- |

|

4 |

松前氏広 |

公広の子、松前藩3代藩主 |

友広の娘・是を正室に迎える |

第二節:二大派閥の相克と悲劇の連鎖

守広系の台頭は、必然的に、家老職を分け合うもう一方の雄「正広系」との間に深刻な権力闘争を引き起こした 11 。特に、公広の子・氏広、さらにその子・高広と、幼少の藩主が相次いで家督を継ぐ不安定な時期には、藩政の実権はこれら二つの蠣崎家重臣に握られ、両派の対立は先鋭化していった 11 。

この権力闘争の渦中で、守広系に悲劇が連鎖する。寛文9年(1669年)にシャクシャインの戦いが勃発するなど、藩が内外の危機に直面する中、藩政を主導していた守広の孫・広隆(三代当主、家老)が延宝2年(1674年)に32歳の若さで急死する 25 。さらにその跡を継いだ弟の広明(四代当主、家老)も、延宝9年(1681年)に江戸で33歳で突然死を遂げた 19 。これらの死は、いずれも藩政の混乱や幕府からの追及といった事態に対し、宗家に累が及ぶのを恐れての自殺であったと強く示唆されている 27 。

初代・守広の「責任を取って死ぬ」という行動規範は、皮肉にも彼の子孫にとっての「宿命」となった。守広系は藩内で絶大な権力を持つがゆえに、藩に危機が訪れるたびに矢面に立たされ、最終的な責任を一身に負わされる立場にあった。守広の滅私の精神は、子孫にとっては栄光の源泉であると同時に、逃れることのできない重い十字架となったのである。

第三節:墓所の伝承

松前藩の歴史の中で、栄光と悲劇を体現した守広系蠣崎家の墓所は、現在の北海道松前町にある壽養寺跡に存在すると伝えられている 11 。これは、松前藩における守広系の確固たる地位を物語るものであり、その歴史を今に伝える貴重な史跡である。

終章:歴史の記録に刻まれた男

蠣崎守広の生涯は、自邸の炎の中に消えるという劇的な最期によって、人々の記憶に強く刻み込まれている。しかし、彼を単なる悲劇の家老としてのみ捉えることは、その歴史的役割を見誤ることになる。

守広は、父・季広が築いた血縁ネットワークと、兄・慶広が切り開いた近世大名への道を背景に、創成期の松前藩を内部から支えるという極めて重要な役割を担った人物であった。彼が創設した「守広系蠣崎家」は、藩主を支える強力な藩屏となると同時に、藩内の権力闘争の源泉ともなった。彼の人生は、北の辺境という特殊な環境下で、一個の武士が、そして一つの「家」が、いかにして生き残り、その地位を確立していったかを示す生々しい記録である。

彼の死は、主君の世継ぎを危険に晒したことへの責任を取るという、武士道における忠誠と滅私の精神の究極的な発露であった。しかし、そのあまりに壮絶な死は、子孫に「責任を取るためには死をも厭わぬ」という重い宿命を課し、悲劇の連鎖を生むことにもなった。守広の生涯は、草創期の藩がいかにしてその支配体制を固め、またその過程でどのような内部的矛盾を抱えていったかを示す、貴重な歴史の証言と言えるだろう。

炎の中に消えた守広の姿は、単なる滅びの美学としてではなく、一個の武士が家と主君のために全てを捧げた、北の国の厳しくも壮絶な歴史の一幕として、記憶されるべきである。

巻末資料:蠣崎守広 関連年表

|

西暦(和暦) |

蠣崎守広と守広系の動向 |

松前藩・日本の主な出来事 |

|

1564年(永禄7年) |

蠣崎守広、蠣崎季広の十一男として誕生 1 。 |

|

|

1582年(天正10年) |

|

兄・慶広が家督を相続 15 。 |

|

1590年(天正18年) |

|

慶広、豊臣秀吉に謁見し、安東氏から独立 12 。 |

|

1599年(慶長4年) |

|

慶広、姓を「松前」に改める 16 。 |

|

1604年(慶長9年) |

|

徳川家康より黒印状を受け、松前藩が成立 17 。 |

|

1616年(元和2年) |

兄・慶広の死後、家老として甥の公広を補佐する 1 。 |

初代藩主・松前慶広死去 15 。 |

|

1617年(元和3年) |

|

松前公広、2代藩主に就任 21 。 |

|

1635年(寛永12年) |

2月6日、自邸の火災の責任を取り、焼死(享年72) 1 。子・友広が跡を継ぐ 1 。 |

幕府が参勤交代を制度化 29 。 |

|

1641年(寛永18年) |

|

2代藩主・公広死去。守広の外孫にあたる氏広が3代藩主に就任 16 。 |

|

1658年(明暦4年) |

子・友広死去。孫・広隆が跡を継ぐ 25 。 |

|

|

1669年(寛文9年) |

|

シャクシャインの戦い勃発 29 。 |

|

1674年(延宝2年) |

孫・広隆(家老)、32歳で急死(自殺説あり) 25 。 |

|

|

1681年(延宝9年) |

曾孫・広明(家老)、33歳で江戸にて急死(自殺説あり) 19 。 |

|

引用文献

- 蠣崎守広とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E5%AE%88%E5%BA%83

- 蠣崎守広 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E5%AE%88%E5%BA%83

- 史料群概要 - 国文学研究資料館 https://archives.nijl.ac.jp/siryo/ac1971204.html

- 松前 - 【札幌市中央図書館】詳細検索 https://adeac.jp/sapporo-lib/detailed-search?mode=text&word=%E6%9D%BE%E5%89%8D

- 『福山秘府』「神体円空作」が秘する意味 https://shiryoushitsu.jugem.jp/?eid=377

- 現在 90 箇所の遺跡が確認されている。中でも遺跡 - 北海道上ノ国町 https://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/files/00001600/00001681/20180404124257.pdf

- 蠣崎季広とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E5%AD%A3%E5%BA%83

- 蠣崎氏を蝦夷地内和人居住区内の代表的地位 を獲得するまでに至っている。秋田安藤氏の同族として松前大館に派遣された下国定季は - 福島町 https://www.town.fukushima.hokkaido.jp/kyouiku/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%94%BA%E3%81%AE%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1/%E7%9B%AE%E6%AC%A1/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%B7%A8%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AF%80/

- 歴史の目的をめぐって 蠣崎季広 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-06-kakizaki-suehiro.html

- 蠣崎季広 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E5%AD%A3%E5%BA%83

- 一 緒 に 遊 ん だ よ 一 緒 に 遊 ん だ よ 一 緒 に 遊 ん だ よ 保 育 体 験 活 動 保 育 体 - 松前町 https://www.town.matsumae.hokkaido.jp/koho/pdf/131_09263602.pdf

- 蠣崎慶広とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E6%85%B6%E5%BA%83

- 小稿では、いよいよ豊臣・徳川政権と向き合わなくてはならなくなる、 天正十八年以降の夷島での蠣崎氏による地域大名権力の形成について考 https://hirosaki.repo.nii.ac.jp/record/1518/files/HirodaiKokushi_135_1.pdf

- 【書籍化】三日月が新たくなるまで俺の土地!~マイナー武将「新田政盛」に転生したので野望MAXで生きていきます~ - 南条家の憂鬱 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n9638gx/28/

- 松前慶広(まつまえよしひろ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%BE%E5%89%8D%E6%85%B6%E5%BA%83-1111208

- 北海道 - 北斗市 https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/bunkazai/data/nen1-2.html

- 蠣崎氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E6%B0%8F

- 第22話「コシャマインの戦(たたかい)」はいつ起きたか? - 間違いだらけの日本史(鮪) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054893744529/episodes/16818093080160463815

- 第4章 松前藩の成立 http://www2.town.yakumo.hokkaido.jp/history_k/k04/index.html

- 北海道(蝦夷地)の主要大名 http://gioan-awk.com/daimyou-01hokkaido.htm

- 松前公広 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%89%8D%E5%85%AC%E5%BA%83

- 詳細検索 - 地震史料集テキストデータベース https://materials.utkozisin.org/search/detail?pref=%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93

- 切腹の流儀 : 武士としての潔さなのか、名誉を守る様式美なのか | nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g02268/

- 切腹の起源と思想/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/25605/

- 蠣崎広隆とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E5%BA%83%E9%9A%86

- 蠣崎広隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E5%BA%83%E9%9A%86

- 蠣崎広明 - Wikipedia https://wikipedia.cfbx.jp/wiki/index.php?title=%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E5%BA%83%E6%98%8E&mobileaction=toggle_view_desktop

- 蠣崎広明 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E5%BA%83%E6%98%8E

- 日本史/江戸時代の年表 - ホームメイト https://www.meihaku.jp/japanese-history-category/period-edo-chronological/

- シャクシャインの戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84