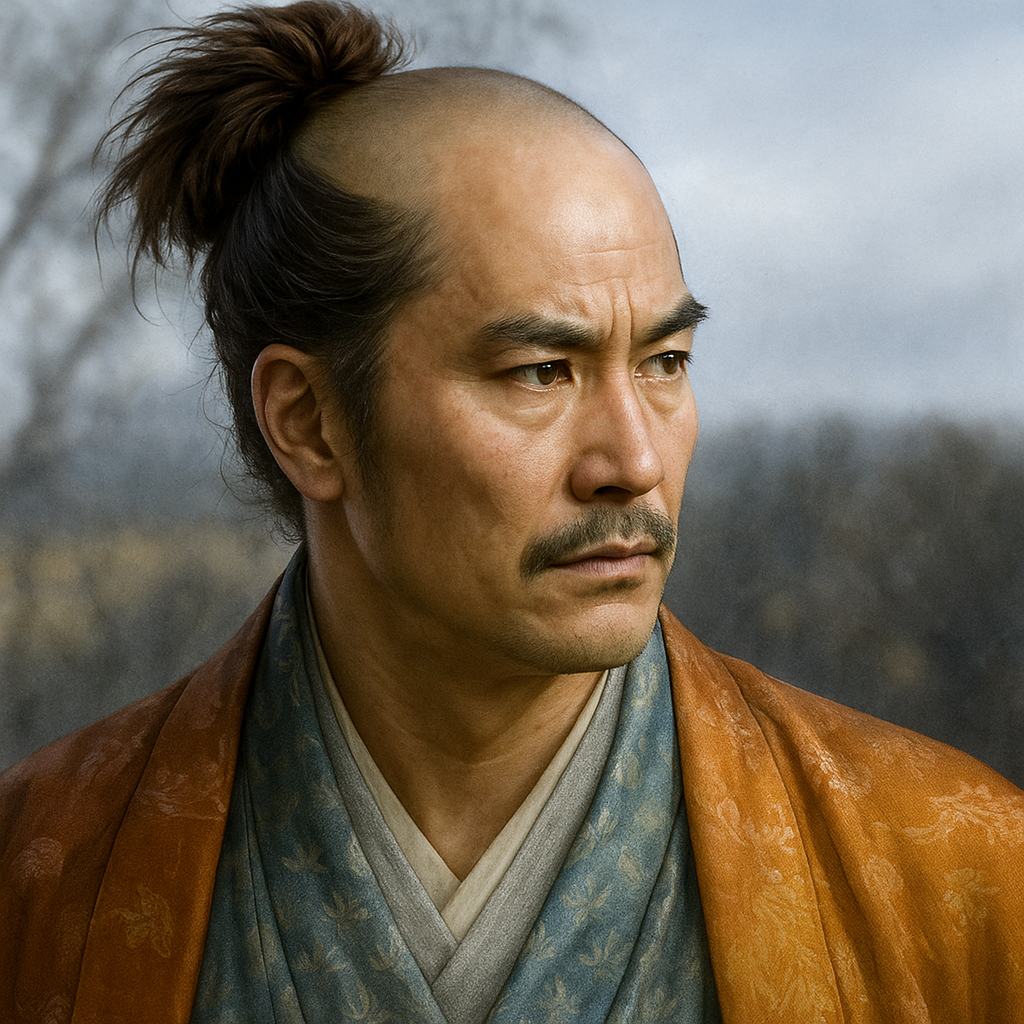

西郷純堯

肥前伊佐早の領主西郷純堯は、熱心な仏教徒としてキリシタン大名大村純忠と対立。後藤・松浦氏と反大村連合を結び執拗に攻撃するも、龍造寺隆信に屈服し隠居。フロイスに「詭計の第一人者」と評された謀将。

肥前の謀将 西郷純堯 ―信仰と権謀の生涯―

序章:肥前の「謀将」西郷純堯 ― 序論と史料に関する注記

1. 戦国期肥前における西郷純堯の位置づけ

戦国時代の肥前国(現在の長崎県および佐賀県)は、九州北部の覇権を争う豊後の大友氏、そして肥前から台頭した龍造寺氏という二大勢力の狭間に位置していた 1 。さらに、島原半島に勢力を張る有馬氏、平戸の松浦氏といった有力大名に加え、大村氏、後藤氏、そして西郷氏のような国人領主たちが複雑に離合集散を繰り返す、まさに群雄割拠の地であった。この権力の坩堝の中で、ひときわ異彩を放つ武将がいる。肥前国伊佐早(現在の長崎県諫早市)の高城城主、西郷純堯(さいごう すみたか)その人である 3 。

彼は、主家である有馬氏、その有馬氏から養子を迎えキリシタン大名となった大村純忠、そして北から圧力を強める龍造寺隆信という三つの勢力の間で、自らの家門と領地を守るために、時に巧み、時に狡猾な立ち回りを見せた 3 。その生涯は、信仰と権謀、忠誠と裏切りが複雑に絡み合い、戦国という時代の本質を色濃く映し出している。

2. イエズス会士フロイスによる人物評

西郷純堯の名が歴史に刻まれる上で、決定的な影響を与えたのが、イエズス会宣教師ルイス・フロイスの記録である。フロイスは、その大著『日本史』の中で、純堯を「伊佐早殿(o tono de Isahai)」と呼び、次のように酷評した。

「詭計、策略、欺瞞の点では、下の殿たちの第一人者であった」 3

この辛辣な評価は、純堯が熱心な仏教徒であり、日本初のキリシタン大名となった大村純忠の宿敵であったことに起因する。フロイスにとって、キリスト教の拡大を妨げる純堯は、まさに打倒すべき敵であった。この強烈なレッテルは後世にまで影響を及ぼし、西郷純堯の人物像を「謀将」「悪役」として固定化する一因となった。本報告書は、このフロイスによる評価を無批判に受け入れるのではなく、日本側の軍記物や断片的に残る一次史料を駆使し、多角的な視点からその実像に迫ることを目的とする。

3. 本報告書で用いる主要史料とその性格(史料批判)

西郷純堯の実像を明らかにする上で、史料の性格を理解することは不可欠である。本報告書で用いる主要な史料群には、それぞれ異なる背景とバイアスが存在する。

第一に、ルイス・フロイスの『日本史』に代表されるイエズス会史料である。これらは純堯と同時代を生きた人物による貴重な証言であり、彼の具体的な行動や当時の国際情勢を知る上で欠かせない 6 。しかし、これらの記録はキリスト教布教という明確な目的の下に書かれており、布教の妨げとなる人物、特に純堯のような熱心な仏教徒に対しては極めて否定的な筆致で描かれている 8 。宣教師側の視点や感情、そして純堯が彼らにとっていかに大きな脅威であったかを理解する上で重要であるが、記述された「事実」そのものについては、慎重な検証が求められる 10 。

第二に、『北肥戦誌』や『大村記』といった日本側の編纂史料である。これらは江戸時代に成立した軍記物語であり、戦国時代の肥前の動乱を物語として構成している 11 。合戦の様子や武将たちの動向を生き生きと描いているが、物語的な脚色が含まれることは避けられない。また、編纂を命じた大名家、例えば龍造寺氏の後継である鍋島氏や、純堯と敵対した大村氏の立場を正当化する意図が働く可能性も考慮しなければならない 14 。したがって、これらの記述は、同時代に作成された古文書などの一次史料と照合することによって、その信憑性を吟味する必要がある 15 。

第三に、起請文などの一次史料である。天正5年(1577年)に西郷氏一族が龍造寺隆信に提出した起請文などが現存しており、これらは武将間の政治的関係性の変化を直接的に示す最も信頼性の高い史料である 11 。しかし、現存するものは断片的であり、その文書が作成された背景や文脈を理解するためには、前述のイエズス会史料や編纂史料と組み合わせて総合的に分析することが不可欠となる。

本報告書は、これら性格の異なる史料群を批判的に比較検討することで、一方的な人物像に陥ることなく、西郷純堯という複雑な武将の多面的な姿を再構築することを目指す。

第一章:西郷氏の出自と有馬一族との血脈

1. 肥前伊佐早の領主・西郷氏

西郷氏の出自については、肥後の名族・菊池氏の一族であるとする説が伝えられているが 3 、その本貫は肥前国高来郡西郷(現在の雲仙市瑞穂町西郷)であり、地名を姓とした在地領主であったとする見方が有力である 16 。南北朝期以降に伊佐早へ移り、戦国時代には伊佐早荘(現在の諫早市および北高来郡一帯)を支配する国人領主として確固たる地位を築いた 3 。その拠点となったのが、諫早平野を見下ろす要害の地に築かれた高城であった 3 。

西郷氏が支配した伊佐早の地は、東に有明海、西に大村湾、南に橘湾という三つの海に面し、肥前の主要地域である彼杵郡、高来郡、藤津郡が交わる結節点に位置していた 19 。この地理的条件は、交通と物流の要衝として、西郷氏に経済的な利益をもたらすとともに、周辺勢力からの侵攻を常に意識せざるを得ないという地政学的な重要性を与えていた。

2. 主家・有馬氏との複雑な関係 ― 養子縁組による血族化

西郷純堯の祖父にあたる西郷尚善の代、西郷氏の運命を大きく左右する出来事が起こる。尚善には跡を継ぐ男子がおらず、主家である日野江城主・有馬尚鑑の子、すなわち当時の有馬家当主・有馬晴純の実弟を養子として迎えたのである 4 。この人物こそ、西郷純堯の父、西郷純久であった。

この養子縁組により、西郷氏は有馬氏の家臣という立場でありながら、その当主の血筋は有馬氏そのものという、極めて特殊な地位を占めることになった。純堯は、主君である有馬晴純の甥にあたり、晴純の子である有馬義貞とは従兄弟という関係になる。さらに純堯自身も、有馬義貞の娘、あるいは姉を妻として迎えており、フロイスの記録では義貞の「女婿」と記されている 3 。

このような二重、三重の血縁関係は、西郷氏に有馬一門としての強い発言力を与えた。純堯は単なる家臣ではなく、有馬氏領国下において「もっとも身分の高い殿のうちの二人」と見なされるほどの有力者であった 22 。この特異な力関係こそが、後に彼が主君である有馬義貞の意向さえも左右し、半ば独立した勢力として振る舞うことを可能にしたのである 22 。彼の行動を理解する上で、この血縁を背景とした権力構造は、決定的に重要な要素となる。彼の反乱は、単なる家臣による下剋上ではなく、有馬一族という大きな枠組みの中での、深刻な内部対立という側面を色濃く持っていた。

3. 純堯をめぐる姻戚関係の網

西郷純堯を取り巻く人間関係の複雑さは、有馬氏との関係に留まらない。彼の周辺には、後の肥前の歴史を動かすことになる人物たちが、姻戚として名を連ねていた。

第一に、彼の妹(一説には娘)とされる「おえん」は、後に宿敵となる大村純忠の正室であった 3 。この関係は、西郷氏と大村氏の対立が、単なる領主間の争いではなく、近親者同士の骨肉の争いであったことを示している。

第二に、純堯の弟である純賢は、長崎湾の南岸に勢力を持つ有力国人・深堀氏の養子となり、深堀純賢と名乗った 22 。純賢は兄である純堯と常に行動を共にし、大村・長崎領への攻撃において重要な役割を果たした。西郷・深堀兄弟の連携は、大村純忠にとって大きな脅威であった。

これらの複雑な関係性を理解するため、以下に主要人物の関係図を示す。

|

人物名 |

西郷純堯との関係 |

所属・役職 |

備考 |

|

西郷純堯 |

本人 |

伊佐早領主、高城城主 |

熱心な仏教徒 |

|

西郷純久 |

父 |

伊佐早西郷氏当主 |

有馬尚鑑の子、有馬晴純の弟。西郷尚善の養子 22 |

|

有馬義貞 |

舅(または義兄)、従兄弟 |

肥前有馬氏当主、日野江城主 |

キリスト教に傾倒。純堯の妻の父または兄 3 |

|

大村純忠 |

義弟(または従兄弟の夫) |

大村領主、三城城主 |

日本初のキリシタン大名。純堯の妹(おえん)の夫 3 |

|

深堀純賢 |

弟 |

深堀領主 |

純堯の実弟。深堀氏へ養子入り 22 |

|

西郷信尚 |

嫡男 |

西郷氏後継者 |

龍造寺隆信の娘を娶り、龍造寺一門となる 3 |

|

後藤貴明 |

同盟者 |

武雄領主 |

大村純忠に家督を奪われた遺恨を持つ 28 |

|

松浦隆信 |

同盟者 |

平戸領主 |

南蛮貿易の利権を巡り大村純忠と対立 29 |

|

龍造寺隆信 |

主君(後に) |

肥前龍造寺氏当主、佐嘉城主 |

肥前の覇者。「肥前の熊」と恐れられる 1 |

この図が示すように、西郷純堯は肥前の主要な権力者たちと、血縁、婚姻、敵対、同盟という多層的な関係で結ばれていた。彼の生涯は、この複雑な人間関係の網の中で、自らの信念と一族の存続を賭けて繰り広げられた、絶え間ない闘争の記録であったと言える。

第二章:キリシタンの従兄弟・大村純忠との相克

1. 信仰の対立と主家からの離反

西郷純堯の生涯における最大の対立軸は、従兄弟であり義理の兄弟でもある大村純忠との関係であった。この対立の根源には、相容れない二つの信仰があった。純堯が熱心な仏教徒であったのに対し 3 、純忠は永禄6年(1563年)に洗礼を受け、日本初のキリシタン大名となった 15 。純忠の改宗は単なる個人的な信仰に留まらず、領内の神社仏閣を破壊し、領民に改宗を迫るなど、急進的なキリスト教化政策を伴うものであった 7 。

純堯にとって、日本の伝統的な神仏を破壊する純忠の行為は、到底容認できるものではなかった。さらに、彼らの共通の主君である有馬義貞までもがキリスト教に深く傾倒し始めると 32 、純堯の危機感は頂点に達した。彼は、この新たな信仰が伝統的な秩序と自らの領地の安定を脅かすものと捉え、純忠および彼を支持する有馬義貞と袂を分かつことを決意する 3 。

永禄6年(1563年)、純堯は有馬氏に対して明確に反旗を翻す 3 。これに対し、有馬義貞は純堯を討伐すべく伊佐早の埋津まで軍を進めるが、純堯はこれを撃退。この戦いを境に、かつては有馬一門の有力者であった西郷純堯は、反キリスト教・反大村勢力の筆頭として、独自の道を歩み始めることとなる 3 。

2. 反大村連合の形成 ― 後藤・松浦両氏との盟約

孤立した純堯は、自らの立場を強化するため、同じく大村純忠に敵意を抱く勢力との連携を模索する。こうして形成されたのが、武雄の後藤貴明、平戸の松浦隆信との三者同盟であった 3 。この連合は、単一の目的ではなく、宗教的対立、個人的遺恨、経済的利害という、複数の動機が複雑に絡み合って成立した、強力な反大村包囲網であった。

武雄領主・後藤貴明は、もともと大村純前の実子であり、大村氏の家督を継ぐはずの人物であった。しかし、有馬氏の政治的介入により、有馬晴純の子である純忠が養子として大村家に入嗣することになり、貴明は武雄の後藤氏へ養子に出された経緯があった 28 。このため、貴明は自らの正統な地位を奪った純忠に対し、深い遺恨を抱いていた。

一方、平戸領主・松浦隆信の動機は、より経済的な側面に根差していた。当初、松浦氏は南蛮貿易の利益を求めてキリスト教を保護していたが、領内での宣教師による寺社破壊や、家臣が改宗を巡って対立するなどの問題が発生し、次第にキリスト教への態度を硬化させていた 29 。そこへ大村純忠が、ポルトガル船の新たな寄港地として横瀬浦、次いで福田浦を開港すると、平戸が独占してきた南蛮貿易の利益は大きく損なわれることになった 30 。松浦隆信にとって、大村純忠は経済的な宿敵であり、その打倒は喫緊の課題であった。

西郷純堯の宗教的義憤、後藤貴明の個人的遺恨、そして松浦隆信の経済的利害。この三者が一致したことで、大村純忠を標的とする強固な軍事同盟が結ばれたのである。

3. 執拗な軍事侵攻と謀略

反大村連合を結成した西郷純堯は、執拗な攻撃を開始する。その手法は、正攻法の軍事侵攻から、卑劣とも言える謀略まで、多岐にわたった。

三城城攻撃(三城七騎籠り) : 元亀3年(1572年)7月、純堯は後藤・松浦の軍勢と共に、大村純忠の居城である三城城を急襲した 3 。この時、大村方からは内通者が続出し、純忠はわずかな手勢での籠城を余儀なくされた。この戦いは「三城七騎籠り」として知られ、純忠が討死したとの噂が流れるほどの激戦となった 35 。西郷勢は経塚(現在の乾馬場郷)に陣を構え、城下の教会に火を放つなどしたが、最終的には大村方の奮戦と援軍の到着により、撤退に追い込まれた 15 。

長崎への侵攻 : 純堯は、弟の深堀純賢が率いる水軍と連携し、当時大村領であった長崎の港にも度々攻撃を仕掛けた 3 。天正8年(1580年)には、深堀純賢勢が森崎に砦を構えて長崎を攻撃したが、長崎氏の当主・長崎純景の果敢な反撃と大村純忠の援軍によって撃破された。この戦いの後、戦場となった森崎の小山は「勝山」と呼ばれるようになり、これが現在の長崎市勝山町の地名の起源となったと伝えられている 3 。

大村純忠暗殺計画 : 軍事力による制圧が困難と見るや、純堯は謀略へと舵を切る。天正元年(1573年)、彼は大村純忠の実兄である有馬義貞を巻き込み、恐るべき計画を企てた 3 。その計画とは、義貞が湯治のために滞在している小浜(現在の雲仙市小浜町)へ純忠を見舞いと称して呼び出し、その帰路に純堯の居城である高城へ立ち寄らせ、そこで騙し討ちにするというものであった。

しかし、この謀略は土壇場で破綻する。純忠を憐れに思った義貞が、純堯の陰謀を密かに純忠本人に知らせたのである 3 。計画を知った純忠は、高城に立ち寄る際、急病を装って城下を馬で駆け抜け、辛くも虎口を脱した。この一件は、西郷純堯の冷徹な策略家としての一面を如実に示すものであり、フロイスが彼を「詭計、策略、欺瞞の第一人者」と断じる最大の根拠となった。

純堯の一連の行動は、大村純忠を精神的、軍事的に追い詰めていった。度重なる攻撃に疲弊した純忠は、自領である長崎の防衛を強化するため、最終的に長崎港の統治権と司法権をイエズス会に寄進するという前代未聞の決断を下すに至る 29 。純堯の執拗な攻撃が、結果的に長崎の国際都市としての発展を間接的に促したという点は、歴史の皮肉と言えるだろう。

第三章:肥前の「熊」龍造寺隆信への屈服

1. 龍造寺氏の台頭と西郷氏の孤立

西郷純堯が、大村純忠との局地的な争いに心血を注いでいたまさにその時、肥前の勢力図を根底から塗り替える巨大な地殻変動が進行していた。北肥前の佐嘉城を拠点とする龍造寺隆信が、その圧倒的な軍事力を背景に「肥前の熊」と恐れられ、破竹の勢いで領土を拡大していたのである 1 。純堯の戦略的な視野は、目前の宿敵である大村氏に固執するあまり、背後から迫るこの最大の脅威を完全に見誤っていた。

天正5年(1577年)、肥前国内の諸勢力を次々と屈服させた龍造寺隆信は、満を持して大軍を率い、伊佐早領への侵攻を開始した 3 。窮地に陥った純堯は、主家である有馬氏に救援を求めるが、時すでに遅かった。有馬氏の勢力圏にあった神代氏や島原氏といった国人領主たちは、すでに龍造寺の勢威に恐れをなして寝返っており、有馬氏自身も援軍を派遣できる状況にはなかった 3 。かつて反大村連合を組んだ後藤氏や松浦氏も、既に龍造寺氏の軍門に降っており、西郷純堯は完全に四面楚歌の状態に陥ったのである。

2. 天正五年の降伏と隠居

龍造寺軍の猛攻は凄まじく、西郷氏の支城である宇木城などが次々と攻略され、本拠である高城も風前の灯火となった 3 。万事休した純堯であったが、ここで意外な人物が仲介に乗り出す。彼の弟であり、既に龍造寺氏に従属していた深堀純賢であった 5 。

純賢の調停により、西郷氏と龍造寺氏の間で和議が成立し、純堯は降伏した。その条件は、西郷氏にとって屈辱的なものであった。

第一に、純堯の嫡男である純尚(後の信尚)が、龍造寺隆信の娘を娶ること。

第二に、純尚は隆信から偏諱(名前の一字)を賜り、「信尚」と改名すること 3。

これにより、西郷氏は事実上、龍造寺氏の支配下に組み込まれ、その一門として仕えることとなった。

この降伏を以て、西郷純堯の領主としての活動は事実上終わりを告げる。彼は家督を息子の信尚に譲り、自らは高城を去って支城の小野城へ移り、隠居生活に入ったとされる 16 。肥前の政局を揺るがし続けた謀将の、あまりにもあっけない幕切れであった。この降伏は、肥前における有馬氏の権威が完全に失墜し、龍造寺氏の覇権が確立したことを象徴する出来事であり、純堯の生涯は、まさに有馬氏の衰退と龍造寺氏の隆盛という、二つの大きな権力の移行期に翻弄された国人領主の典型例であった。

3. 純堯の最期をめぐる諸説

歴史の表舞台から去った西郷純堯の没年については、記録が乏しく、複数の説が存在し、正確な年月日は不明である 3 。

一つは、 天正5年(1577年)頃死去説 である。龍造寺氏に降伏し隠居した後、ほどなくして亡くなったとする見方で、複数の二次史料がこの説に言及している 3 。天正5年以降、西郷氏の当主として活動の記録が見られるのは息子の信尚のみであり、純堯が歴史の記録から姿を消すことに基づく、最も有力な説の一つである。

もう一つは、 文禄・慶長年間死去説 である。文禄3年(1594年)、慶長元年(1596年)、あるいは慶長2年(1597年)まで生存していたとする説も存在する 39 。この説を裏付ける具体的な一次史料は確認されていないが、隠居後も十数年にわたって余生を送っていた可能性を示唆している。

これらの説のいずれが正しいかを断定することは困難であるが、確かなことは、天正5年の降伏を以て、西郷純堯の政治的生命は完全に絶たれたということである。その後の彼がどのような晩年を送ったのか、歴史は沈黙している。

第四章:人物像の再構築 ―フロイスの記述と史実の間―

1. 「詭計、策略、欺瞞の第一人者」― フロイス評価の史料批判的検討

西郷純堯の人物像を語る上で、ルイス・フロイスによる「詭計、策略、欺瞞の点では、下の殿たちの第一人者であった」という評価は避けて通れない 3 。この酷評は、純堯がキリスト教布教の最大の障壁の一つであったという、宣教師側の視点から生まれたものである。フロイスにとって、キリシタン大名・大村純忠を執拗に攻め、その暗殺まで企てた純堯は、信仰の道を妨げる「悪魔」に等しい存在であったのだろう 6 。

フロイスはさらに、純堯が主君である有馬義貞を「一家臣のように全く掌握していた」と記し、その影響力の強さを強調している 22 。極めつけは、純堯が自らの子を有馬義貞の養子として家督を継がせようとし、代わりに義貞の子(後の有馬晴信)を自分の養子にするという、理不尽極まりない養子の交換を行ったと非難している点である 22 。

これらの記述は、純堯が目的のためには手段を選ばない権謀術数家であったことを示唆している。しかし、これらの情報を鵜呑みにすることはできない。フロイスの記述には、敵対者に対する誇張や悪意が含まれている可能性を常に念頭に置く必要がある。例えば、純堯の行動はキリスト教の視点から見れば「欺瞞」に満ちたものであっても、戦国乱世を生きる国人領主の立場から見れば、自らの家門と領地、そして伝統的な信仰を守るための必死の「戦略」であったと解釈することも可能である。フロイスの記録は、純堯が当時の宣教師たちにどのように認識されていたか、その「評判」を知る上では一級の史料であるが、彼の行動の動機や真意を客観的に評価する際には、批判的な視座が不可欠となる。

2. 熱心な仏教徒としての側面

純堯の行動原理を理解する上で、彼の熱心な仏教信仰は極めて重要な要素である 3 。彼の反キリスト教、反大村という一貫した姿勢は、この信仰心に深く根差していた。大村純忠による神社仏閣の破壊は、純堯にとって自らの信仰世界そのものへの冒涜であり、到底看過できるものではなかった。

その信仰の篤さを示す具体的な伝承も残されている。永禄6年(1563年)、大村純忠を支援する有馬氏と初めて戦火を交えた際、純堯は自軍の武運長久を祈願して愛宕社(現在の諫早市)を創建したと伝えられている 31 。これは、彼が単に政治的理由だけでなく、神仏の加護を信じて戦に臨んでいたことを示唆するエピソードである。

彼の信仰した仏教の具体的な宗派までは特定できないが 6 、彼の寺社に対する政策は、破壊を伴ったキリシタン大名とは対照的に、保護的なものであったと推測される。彼の戦いは、領土や権力のためだけではなく、自らが信じる伝統的な宗教世界を守るための「聖戦」という側面を持っていたのである。

3. 権謀術数と家門の維持 ― 乱世を生きる国人領主としての合理性

主家である有馬氏からの離反、後藤・松浦氏との同盟、そして最終的な龍造寺氏への降伏。西郷純堯の生涯は、時勢に応じて主君や同盟相手を変え続ける、一見すると節操のない裏切りの連続に見えるかもしれない。しかし、これは強大な勢力に囲まれた弱小領主が、激動の時代を生き抜くための、極めて現実的な選択であった。彼の行動は、戦国時代の国人領主が置かれた厳しい状況下での、合理的な生存戦略と評価することができる。

彼は、弟の純賢を長崎の深堀氏へ養子に出し 26 、妹(または娘)を大村純忠に嫁がせるなど 3 、婚姻政策を巧みに利用して周辺勢力との関係を構築し、自らの勢力圏の安定を図った。また、大村純忠が南蛮貿易によって急速に力をつけ、キリスト教という新たなイデオロギーで領内を統一しようとしたことに対し、いち早くその危険性を察知し、先手を打って対抗勢力を組織した。彼の「謀略」は、こうした新たな脅威に対する、防衛的な反応であったと見ることもできる。

西郷純堯の評価は、フロイスが描く「悪人」像と、日本側の伝承に見られる「仏教の篤信者」像という、単純な二元論に陥りがちである。しかし、その実像は、宗教的な情熱と、冷徹な政治的リアリズムを兼ね備えた、極めて現実的な戦国武将であったと考えるべきであろう。彼の行動は、自らの信仰という「理念」と、一族の存続という「現実」の狭間で葛藤し、時にはその両者を巧みに利用して乱世を渡り歩いた、一人の人間の姿を映し出している。彼は「謀将」であったかもしれないが、それは彼が生きた時代の必然であったと言えよう。

終章:伊佐早西郷氏の終焉とその後

1. 嫡男・信尚の時代と豊臣政権への対応の誤算

父・純堯から家督を継いだ西郷信尚の代、西郷氏の運命を決定づける時が訪れる。天正15年(1587年)、天下統一を目前にした豊臣秀吉が、島津氏を討伐するために九州へ大軍を派遣した(九州平定)。九州の諸大名がこぞって秀吉の下に参陣し、その軍門に降る中、西郷信尚はこれに応じなかった 2 。

この行動が、天下人・豊臣秀吉の逆鱗に触れた。秀吉は信尚の所領である伊佐早二万石あまりを没収し、龍造寺隆信の縁者であり、筑後柳川の城主であった龍造寺家晴に与えることを決定した 2 。父・純堯が龍造寺氏の圧力の前に屈したように、息子・信尚は豊臣氏という、さらに巨大な権力の前に、その存亡の危機に立たされたのである。

信尚は、この決定に素直に従わなかった。彼は所領の明け渡しを拒否し、龍造寺家晴が肥後国人一揆の鎮圧で留守にした隙を突いて、一時的に伊佐早城を奪回する挙に出る 16 。しかし、これは秀吉が確立しようとしていた新たな秩序への反逆と見なされ、鎮圧軍が差し向けられた。圧倒的な兵力差の前に信尚は敵わず、ついに城を脱出して島原へ、さらに平戸へと落ち延びていった 16 。これにより、南北朝時代から伊佐早の地を支配してきた西郷氏は、その歴史に幕を閉じたのである。

2. 諫早の地の継承と西郷一族の流転

西郷氏が去った伊佐早の地は、龍造寺家晴が新たな領主となった。家晴の子・直孝の代には、姓を「諫早」と改め、地名も「伊佐早」から「諫早」へと変わった 17 。以後、諫早氏は佐賀藩鍋島家の家老という重臣の身分で、明治維新に至るまでこの地を治め続けた。西郷氏が築いた高城は諫早城と名を変え、諫早氏の居城としてその歴史を刻んでいくこととなる 46 。

一方、所領を失った西郷信尚とその一族のその後については、平戸へ逃れた後、かつての同盟相手であった松浦氏の家臣となったと伝えられている 4 。かつて肥前の一角に覇を唱えた一族としては、寂しい結末であった。

対照的に、純堯の弟である深堀純賢の家系は、巧みに時代の波を乗りこなし、最終的に佐賀藩主鍋島氏の家臣団に組み込まれた。以後、深堀鍋島家は佐賀藩の家老として重きをなし、近世を通じてその家名を保った 27 。兄の家系が没落し、弟の家系が存続するという結果は、戦国乱世の非情さを物語っている。

3. 西郷純堯の歴史的意義 ― 肥前の宗教対立と政治力学を体現した武将

西郷純堯は、戦国時代の肥前において、宗教が政治、軍事に深く、そして不可分に結びついていた時代の動乱を、まさに体現した人物であった。彼の生涯は、キリスト教という新たな価値観の伝来が、日本の地域社会にどれほど大きな衝撃と深刻な亀裂をもたらしたかを、生々しく物語っている。

同時に彼は、大友、龍造寺という巨大な勢力の狭間で、権謀術数の限りを尽くし、同盟、離反、従属を繰り返しながら、必死に家門の存続を図った国人領主の典型でもあった。彼の選択は、最終的に一族を没落へと導いたが、その激しい生き様は、戦国という時代の厳しさと、そこに生きた武将たちの複雑な内面を浮き彫りにする。

イエズス会士フロイスの辛辣な評価によって、後世に「謀将」として名を刻まれた西郷純堯。しかしその実像は、伝統的な仏教信仰を守るという強い信念と、一族を生き残らせるという領主としての現実的な使命との間で苦闘した、一人の戦国武将であった。彼の物語は、勝者によって記される歴史の陰に埋もれた、数多の敗者たちの声なき声の一つとして、今なお我々に多くを語りかけている。

引用文献

- 1560年 – 64年 桶狭間の戦い | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1560/

- 安土桃山時代 - 五八八)には聚楽第に後陽成天皇を迎え、諸大名を集めて、子孫に - いたるまで皇室を尊び - 佐賀市 https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/usefiles/downloads/s34608_20121227125631.pdf

- 西郷純堯 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%83%B7%E7%B4%94%E5%A0%AF

- 西郷氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%A5%BF%E9%83%B7%E6%B0%8F

- 西郷純堯とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%A5%BF%E9%83%B7%E7%B4%94%E5%A0%AF

- キリシタンと仏教徒の関係における「憎しみ」「恨み」という感情について https://wesleyan.repo.nii.ac.jp/record/2000151/files/07_23-1%E7%B7%8F%E5%90%88%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%AD%A6%E9%83%A8%E7%B4%80%E8%A6%81%EF%BC%8F%E4%B8%80%E8%88%AC%E8%AB%96%E6%96%87.pdf

- 対外関係 (貿易・キリシタン史) - 大村市 https://www.city.omura.nagasaki.jp/rekishi/kyoiku/shishi/omurashishi/dai2kan/documents/2-4syou.pdf

- フロイス『日本史』V部80章 : 松田毅一・川崎桃太 翻訳の検証 - cata log.lib.ky - 九州大学 https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/18350/Frois(%E4%BF%AE%E6%AD%A32011.10.17).pdf

- フロイス『日本史』にみる宣教師への悪口 Abuse on the missionary in Historia de Japam http://web.cla.kobe-u.ac.jp/group/Promis/_src/29538/113%EF%BC%8D129%E3%83%BB%E5%8D%97%E9%83%B7.pdf

- フロイス『日本史』の史料的価値 https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/46543/files/TagenBunka_8_9.pdf

- 戦国大名龍造寺氏と国衆の関係について : 起請文の分析を中心に https://omu.repo.nii.ac.jp/record/2000999/files/2024000400.pdf

- 隆 https://saga-u.repo.nii.ac.jp/record/19685/files/noguchi_201002.pdf

- もう一つの「名利」 : 「奉公人」の「立身」 : 『葉隠』の葛藤 - kyushu https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1546850/54_p027.pdf

- 第八章 江戸氏の水戸地方支配 https://www.city.mito.lg.jp/uploaded/attachment/10825.pdf

- 戦国時代 - 大村市 https://www.city.omura.nagasaki.jp/rekishi/kyoiku/shishi/omurashishi/dai2kan/documents/2-3syou.pdf

- 福岡以外の城-250高城(肥前) - 筑紫のしろのき http://shironoki.com/200fukuokaigai-no-shiro/250taka-hizen/taka-hizen0.htm

- 西郷氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%83%B7%E6%B0%8F

- 諫早城 http://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/kyushu/isahaya.j/isahaya.j.html

- 諫早市の歴史(概説:旧石器時代~江戸時代まで) https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/51/1269.html

- 愛野町の位置と扇状地 https://wesleyan.repo.nii.ac.jp/record/620/files/KJ00000188196.pdf

- まずは諫早のまん中を歩く https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/site/travel/6267.html

- 有馬氏の領国支配 https://nagasaki-u.repo.nii.ac.jp/record/6506/files/kyoikuSyK49_A001.pdf

- 西郷純久 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%83%B7%E7%B4%94%E4%B9%85

- 西郷純久とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%A5%BF%E9%83%B7%E7%B4%94%E4%B9%85

- サン・パウロ教会 - 長崎市 https://www.city.nagasaki.lg.jp/nagazine/church/3/index.html

- 深堀純賢 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%B1%E5%A0%80%E7%B4%94%E8%B3%A2

- 深堀純賢とは、次のうち誰の弟にあたるか? https://ameblo.jp/muratazou6/entry-12739976807.html

- 後藤貴明 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E8%97%A4%E8%B2%B4%E6%98%8E

- キリシタン大名・大村純忠/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/97032/

- 生月学講座:生月島キリシタン史 その6-福田浦の海戦と籠手田・一部氏 - 長崎県平戸市生月町博物館「島の館」 https://shimanoyakata.hira-shin.jp/index.php/view/126

- 諫早市美術・歴史館開館10周年 記念誌 - 全国遺跡報告総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/59/59081/139235_1_%E8%AB%AB%E6%97%A9%E5%B8%82%E7%BE%8E%E8%A1%93%E3%83%BB%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E9%A4%A8%E9%96%8B%E9%A4%A810%E5%91%A8%E5%B9%B4%E8%A8%98%E5%BF%B5%E8%AA%8C%EF%BC%86%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%B4%80%E8%A6%81.pdf

- 有馬義貞 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E7%BE%A9%E8%B2%9E

- 【戦国時代の境界大名】松浦氏――海外との窓口ゆえに苦しむも…… - 攻城団 https://kojodan.jp/blog/entry/2021/01/25/180000

- 平戸藩キリシタン嫌疑事件 http://www5.big.or.jp/~n-gakkai/katsudou/reikai/200708_01.html

- 長崎年表〈安土桃山時代(1)〉 - f-makuramoto.com http://www.f-makuramoto.com/01-nenpyo/01.nenpyo/1570-1591.em03.html

- 長 崎 市 歴 史 的 風 致 維 持 向 上 計 画 https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/16134.pdf

- 長崎純景とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%95%B7%E5%B4%8E%E7%B4%94%E6%99%AF

- 福岡以外の城-249日野江城 http://www.shironoki.com/200fukuokaigai-no-shiro/249hinoe/hinoe0.htm

- 波多親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%A2%E5%A4%9A%E8%A6%AA

- 研究紀要 - 諫早市 https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/uploaded/attachment/18712.pdf

- 沖縄、宮崎、鹿児島へ|のんびり行こう ぶらりお寺たび - 日蓮宗ポータルサイト https://www.nichiren.or.jp/oteratabi/vol17/

- 田中智学における超国家主義の思想形成史 http://www.kiss.c.u-tokyo.ac.jp/eng/docs/kss/vol11/vol1101Matsuoka.pdf

- 中世の社寺と信仰 - 大村市 https://www.city.omura.nagasaki.jp/rekishi/kyoiku/shishi/omurashishi/dai2kan/documents/dai2-5syou.pdf

- 西郷信尚 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E9%83%B7%E4%BF%A1%E5%B0%9A

- M u s e u m N e w s / v o l . 34 - 諫早市 https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/uploaded/attachment/16010.pdf

- 諫早城の見所と写真・200人城主の評価(長崎県諫早市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/620/

- 天祐寺~諫早家二代目直孝(なおのり)公夫妻の墓 http://himahima1.cocolog-nifty.com/in/2013/04/post-2cbc.html

- 諫早の名所を回り、唐比へ | 「おらしょ-こころ旅」(長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産) https://oratio.jp/p_burari/isahayanomeisyowomawarikarakohe

- 諫早城(長崎県諫早市)の詳細情報・口コミ | ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/castles/9129

- 深堀散策 (PDFファイル/395KB) - 長崎市 https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/1293.pdf

- 深堀純賢(ふかぼりすみたか)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B7%B1%E5%A0%80%E7%B4%94%E8%B3%A2-1404124