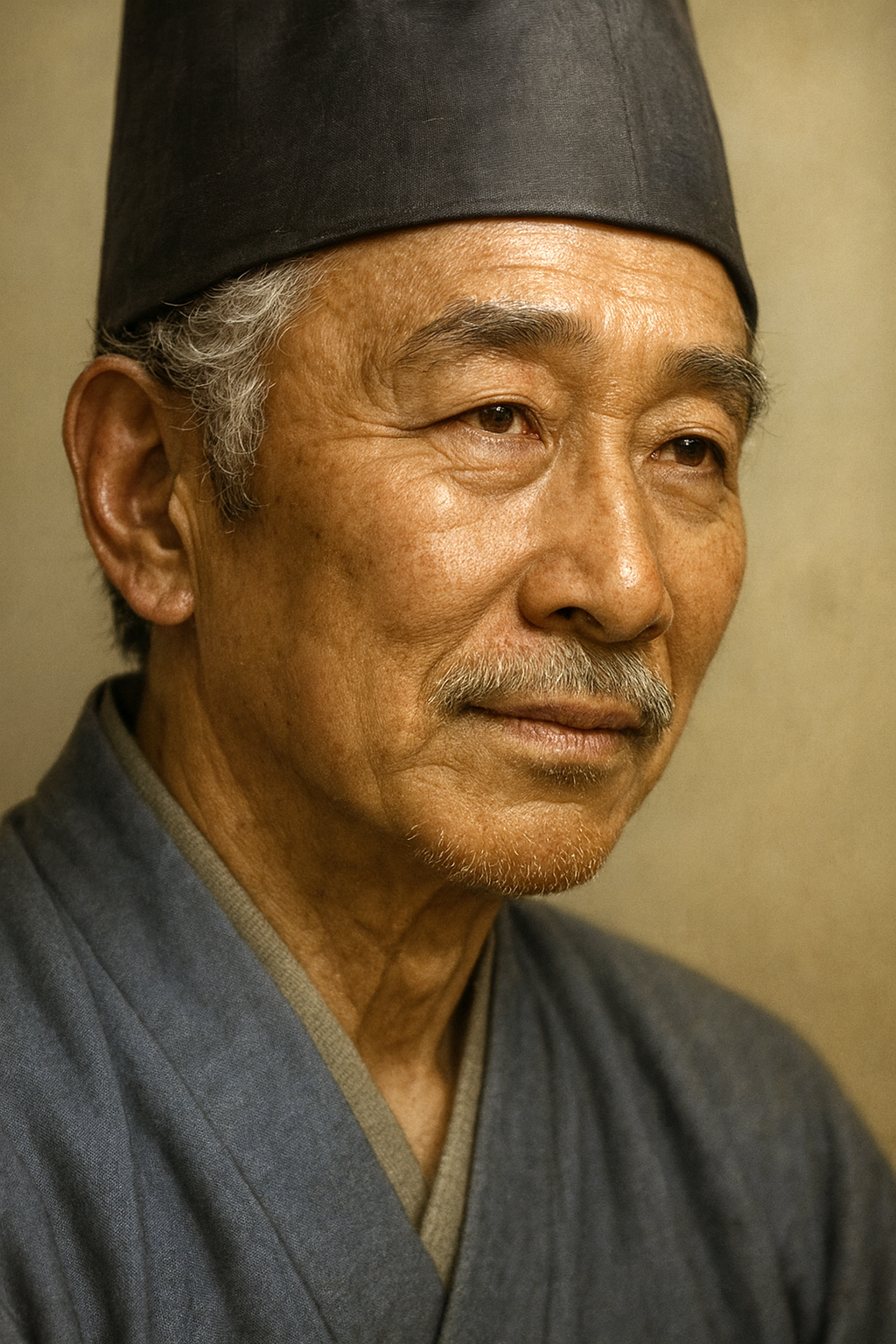

足利成氏

足利成氏は初代古河公方。享徳の乱を主導し、幕府・上杉氏と戦い関東の戦国時代を開いた。古河府を築き、統治と文化で新時代を創出した。

日本の戦国時代における足利成氏の生涯と時代:詳細分析報告書

序論

室町時代中期から戦国時代への激動の転換期において、関東地方の政治秩序を根底から揺るがし、約30年に及ぶ大乱「享徳の乱」を主導した人物、それが初代古河公方・足利成氏(あしかが しげうじ)である 1 。彼の行動は、京都で応仁の乱が勃発するより以前に関東の戦国時代の幕を開き、その後の権力構造を決定づけたという点で、日本史上極めて重要な位置を占める。

従来、足利成氏は、父・足利持氏を死に追いやった室町幕府と関東管領上杉氏への復讐心に燃え、その生涯を戦いに明け暮れた好戦的な「反逆者」というイメージで語られることが多かった 3 。しかし、近年の研究の進展は、そうした一面的な評価に留まらない、より複雑で多面的な成氏像を浮かび上がらせている。彼は単なる武将ではなく、一度は崩壊した鎌倉府の政治的・文化的遺産を継承し、下総国古河の地に「古河府」とも言うべき新たな政治拠点を築き上げた、卓越した統治者としての側面を持っていたのである 3 。

本報告書は、足利成氏の誕生からその死に至るまでの生涯を、関連する史料に基づき徹底的に詳述する。永享の乱と結城合戦という鎌倉公方家の悲劇、享徳の乱の勃発と長期にわたる戦いの実態、そして古河公方としての統治と文化政策、さらには彼の行動が関東の歴史に与えた深遠な影響について、多角的な視点から分析を行う。これにより、成氏を時代の激流の中で旧秩序の回復を目指しながらも、結果として新時代の到来を促した矛盾を抱える悲劇の英雄、そして新時代の創造者として再評価し、その実像に迫ることを目的とする。

表1:足利成氏の生涯と関連する主要な出来事の年表

|

西暦 / 和暦 |

成氏の年齢(推定) |

足利成氏の動向 |

幕府・上杉氏・その他関東の動向 |

|

1438年 / 永享10年 |

0歳 |

誕生(永享6年説もあり) 1 。 |

永享の乱 勃発。父・足利持氏が関東管領・上杉憲実と対立 7 。 |

|

1439年 / 永享11年 |

1歳 |

父・持氏が敗北し自害。鎌倉府が一旦滅亡 6 。 |

幕府軍が勝利。上杉憲実は持氏の助命を嘆願するも、将軍・足利義教は許さず 10 。 |

|

1440年 / 永享12年 |

2歳 |

|

結城合戦 勃発。兄・春王丸、安王丸が結城氏朝に擁立され挙兵 11 。 |

|

1441年 / 嘉吉元年 |

3歳 |

兄・春王丸、安王丸が美濃で処刑される 11 。幼少のため助命される 6 。 |

嘉吉の変 。将軍・足利義教が赤松満祐に暗殺される。中央の混乱が成氏の助命に繋がる 10 。 |

|

1447年 / 文安4年 |

9歳 |

鎌倉公方への就任が決定される(就任は宝徳元年説も) 1 。 |

関東の安定化のため幕府が鎌倉府再興を許可。上杉憲実の子・憲忠が関東管領に就任 10 。 |

|

1449年 / 宝徳元年 |

11歳 |

正式に第5代鎌倉公方に就任。将軍・義成(義政)より偏諱を受け「成氏」と名乗る 1 。 |

|

|

1454年 / 享徳3年 |

16歳 |

12月、関東管領・上杉憲忠を自邸に呼び出し謀殺 17 。 |

享徳の乱 勃発。上杉方は一族を挙げて成氏と対決 20 。 |

|

1455年 / 康正元年 |

17歳 |

上杉方に鎌倉を追われ、下総国古河に移座。「古河公方」と称される 10 。 |

幕府は今川範忠を派遣し鎌倉を占領 22 。 |

|

1457年 / 長禄元年 |

19歳 |

|

幕府、将軍義政の兄・政知を新たな鎌倉公方として派遣(堀越公方) 23 。 |

|

1459年 / 長禄3年 |

21歳 |

|

上杉方が武蔵国五十子に陣を構築。 五十子の戦い が始まる 25 。 |

|

1467年 / 応仁元年 |

29歳 |

|

京都で 応仁の乱 が勃発(~1477年)。幕府は関東への介入能力を喪失 20 。 |

|

1477年 / 文明9年 |

39歳 |

|

長尾景春の乱により五十子陣が陥落。上杉氏内部の対立が激化 25 。 |

|

1482年 / 文明14年 |

44歳 |

幕府との和睦( 都鄙和睦 )が成立。享徳の乱が終結 20 。 |

|

|

1489年 / 長享3年 |

51歳 |

病により隠居し、家督を嫡男・政氏に譲る(諸説あり) 29 。 |

|

|

1497年 / 明応6年 |

59歳 |

9月30日、古河にて死去。享年60または64 1 。 |

|

第一章:動乱の序章 ― 鎌倉公方家の悲劇と成氏の誕生

足利成氏の生涯を貫く行動原理、すなわち室町幕府と上杉氏への徹底した対抗意識は、彼の個人的な資質のみならず、その出自と少年時代の過酷な体験に深く根差している。彼の行動を理解するためには、まず鎌倉公方という地位が内包する構造的矛盾と、彼の家族を襲った二つの大乱の悲劇を解き明かす必要がある。

1. 父・足利持氏と室町幕府の構造的対立

鎌倉公方は、室町幕府初代将軍・足利尊氏が、関東支配の拠点として次男の基氏を鎌倉に置いたことに始まる 15 。その権力は関東10カ国に奥羽両国を加えた広大な地域に及び、将軍家に匹敵する権威を持つ「関東の小幕府」ともいえる存在であった 30 。しかし、その強大な権力を牽制し、幕府との調整役を担う補佐役として、代々上杉氏が世襲する関東管領が置かれた 8 。この「公方」と「管領」の二頭体制は、本質的に対立の火種を内包するものであり、歴代の鎌倉公方は京都の将軍家に対し強い独立志向と対抗心を持つ傾向があった 6 。

成氏の父である第四代鎌倉公方・足利持氏は、その中でも特に野心的な人物であった 6 。彼は将軍・足利義持が後継者を定めずに死去した際、自らが次期将軍となることを強く望んだが、結果的に籤引きによって選ばれた元僧侶の足利義教が第六代将軍に就任する 6 。このことに強い不満を抱いた持氏は、新将軍の就任賀詞の使者を送らず、幕府が定めた元号を使用しないなど、公然と反抗的な態度を取り続けた 9 。この持氏の姿勢と、幕府との協調を重視する関東管領・上杉憲実との溝は次第に深まり、関東の政治情勢は一触即発の危機へと向かっていった。

2. 永享の乱と鎌倉府の崩壊 (1438-1439年)

永享10年(1438年)、持氏と憲実の対立はついに限界に達する。持氏は憲実が幕府と通じていると疑い、憲実討伐の兵を挙げた 8 。これが「永享の乱」の始まりである 7 。しかし、将軍・義教はこれを好機と捉え、憲実の救援を名目に関東諸大名に持氏討伐を命令。幕府軍の圧倒的な軍事力の前に持氏軍は敗北し、鎌倉で追い詰められた 8 。

憲実は主君である持氏の助命を幕府に必死に嘆願したが、義教はこれを一切聞き入れず、翌永享11年(1439年)、持氏は嫡男の義久と共に自害を命じられた 9 。これにより、足利基氏以来約100年にわたって関東に君臨した鎌倉府は、事実上崩壊したのである 30 。この時、成氏はまだ1歳か2歳の幼児であった 9 。

3. 結城合戦と兄たちの死 (1440-1441年)

持氏の死は、関東の反上杉・反幕府勢力を沈黙させることはなかった。永享12年(1440年)、下総の大名・結城氏朝は、持氏の遺児である春王丸と安王丸を擁立し、「打倒上杉、鎌倉府再興」を掲げて挙兵した 11 。これに千葉氏や小田氏など関東の多くの豪族が同調し、その規模は永享の乱を上回る大規模な戦乱「結城合戦」へと発展した 12 。

結城方は約1年間にわたり結城城に籠城し、幕府の大軍を相手に善戦したが、嘉吉元年(1441年)4月、兵糧攻めと火攻めの前に城は陥落した 11 。氏朝ら主だった武将は自害し、捕らえられた春王丸(当時13歳)と安王丸(当時12歳)は京都へ護送される途中、将軍義教の非情な命令により、美濃国垂井の地で斬首された 11 。父と長兄に続き、二人の兄までもが幕府の手によって命を奪われたこの悲劇は、かろうじて生き残った末子・永寿王丸(成氏)の心に、幕府と上杉氏に対する消えることのない怨恨を刻み込んだことは想像に難くない 6 。

4. 嘉吉の変と奇跡的な助命 (1441年)

兄たちの処刑を命じた将軍・足利義教の権勢は絶頂に達していたが、その恐怖政治は多くの人々の恨みを買っていた。そして、結城合戦の終結からわずか2ヶ月後の嘉吉元年6月、義教は播磨守護・赤松満祐が催した祝宴の席で暗殺されるという衝撃的な最期を遂げる 10 。この「嘉吉の変」と呼ばれる事件は、中央政権に巨大な権力の空白を生み出した。

この中央の混乱が、当時まだ6歳前後であった永寿王丸の運命を劇的に変えた。もし義教が生きていれば、持氏の血を根絶やしにするため、彼もまた処刑された可能性は極めて高い。しかし、義教の死によって結城合戦の戦後処理はうやむやとなり、幼少であるという理由も相まって、彼は奇跡的に助命されたのである 6 。彼の生涯は、まさに中央政権の政変という偶然によって救われたのであった。

このように、足利成氏のその後の行動を規定した反幕府・反上杉という強固な意志は、単なる個人的な復讐心から生じたものではない。それは、鎌倉公方という地位が持つ幕府との構造的な対立関係を背景に、父と兄たちが非業の死を遂げるという壮絶な原体験が分かちがたく結びついた、必然的な帰結であった。彼は、鎌倉公方家が抱える構造的対立の最大の犠牲者であると同時に、政変によって命を拾った最大の受益者でもあった。この経験が、父の二の舞は演じない、すなわち「決して負けない」という不退転の決意を彼の胸に宿らせたのである。

第二章:鎌倉府の再興と破綻 ― 享徳の大乱へ

父と兄たちの死、そして自らの奇跡的な生還という激動の幼少期を経て、足利成氏は歴史の表舞台に登場する。一度は崩壊した鎌倉府の再興という形で、彼は父の夢を継ぐことになった。しかし、その新体制は発足当初から深刻な矛盾を抱えており、やがて関東全土を戦火に包む大乱へと突き進んでいくことになる。

1. 第五代鎌倉公方への就任 (1449年)

永享の乱で足利持氏を滅ぼした幕府であったが、関東の統治は困難を極めていた。持氏を討伐した張本人である上杉憲実が、主君を死なせた責任を感じて出家・隠遁してしまい、関東管領の権威だけでは広大な関東をまとめきれずにいたのである 6 。各地で旧持氏方の残党による抵抗が続き、関東の武士たちの間では鎌倉公方の復活を望む声が日増しに高まっていた 6 。

さらに嘉吉の変で将軍・義教が横死し、中央政権が不安定化する中、幕府は関東の安定を優先せざるを得なくなった 6 。関東諸将の強い要望を受け入れる形で、幕府はついに鎌倉府の再興を許可。持氏の唯一生き残った遺児である永寿王丸を、新たな鎌倉公方として迎えることを決定した 10 。これは幕府にとって、かつて討伐した敵の子を立てるという苦渋の選択であった。

宝徳元年(1449年)、11歳(または15歳)となった永寿王丸は鎌倉に入り、元服して第八代将軍・足利義成(後の義政)から「成」の一字を賜り、「足利成氏」と名乗った 1 。こうして、父の死から10年の時を経て、第五代鎌倉公方が誕生したのである。

2. 新体制の矛盾 ― 関東管領・上杉憲忠との関係

再興された鎌倉府は、発足当初から深刻な矛盾を抱えていた。成氏の補佐役である関東管領に就任したのは、上杉憲実の嫡男・上杉憲忠であった 1 。父・持氏を死に追いやった仇敵の息子と、その息子である成氏が主従として手を取り合うという、極めて不安定な人事であった。

鎌倉府の内部は、持氏時代からの旧臣を中心とする「公方派」と、上杉一族とその与党からなる「上杉派」に二分されており、その内情はまさに「呉越同舟」の状態であった 6 。成氏は就任早々、鶴岡八幡宮寺が売却した土地を元の所有者に返還させるなど、代始めの徳政令を発して公方としての権威を示そうと試みたが 1 、両派の根深い対立を解消するには至らなかった。

3. 対立の激化と憲忠暗殺 (1454年)

両派の対立は、宝徳2年(1450年)に上杉方の家宰である長尾景仲らが成氏の御所を襲撃する「江の島合戦」でついに武力衝突へと発展する 32 。成氏はこれを撃退するも、両者の溝は決定的なものとなった。

この対立をさらに煽ったのが、中央政界の動向であった。享徳元年(1542年)、幕府の管領が畠山持国から細川勝元に交代すると、幕府の対関東政策は強硬路線へと転換する。勝元は、「関東管領の取次がない鎌倉公方からの書状は一切受け取らない」と成氏に通告した 1 。これは、将軍家の一族であり関東の支配者たる鎌倉公方を、単なる関東管領の監督下にある一地方官へと格下げするに等しい屈辱的な措置であった。この通告は、成氏のプライドを著しく傷つけ、彼の権威そのものを否定するものであり、幕府と上杉氏への不信感を爆発させる最後の引き金となった 1 。

成氏は、このままでは父と同様に権力を奪われ、滅ぼされると判断した。彼は、自らが関東における最高権威であることを最も過激な形で示すことを決意する。享徳3年(1454年)12月27日、成氏は関東管領・上杉憲忠を病気と偽って自らの御所に呼び出した。主君からの呼び出しを断れず、わずかな供回りのみで訪れた憲忠は、その場で成氏配下の兵によって惨殺された 10 。この周到に計画された暗殺事件は、成氏の不退転の決意を示すものであり、関東の武士たちに「京の幕府か、鎌倉の公方か」という究極の選択を迫るものであった。

この上杉憲忠暗殺をもって、関東全域を約30年間にわたり戦火に巻き込む未曾有の大乱、「享徳の乱」の幕が切って落とされたのである 18 。

第三章:古河公方としての三十年戦争 ― 享徳の乱の展開

上杉憲忠の暗殺は、関東の政治秩序を根底から覆す宣戦布告であった。これ以降、足利成氏は室町幕府から「反逆者」と見なされ、関東は成氏を支持する勢力と、幕府・上杉氏を支持する勢力に二分され、泥沼の戦乱へと突入する。この約30年に及ぶ戦いの中で、成氏は鎌倉を失いながらも、新たな拠点を築き、不屈の闘争を続けた。

1. 鎌倉からの敗走と古河への移座 (1455年)

憲忠暗殺の報を受けた上杉一族は、直ちに兵を結集して成氏に反撃を開始した。幕府もこれを全面的に支持し、成氏討伐軍の派遣を決定する。当初、成氏軍は武蔵国の分倍河原の戦いなどで上杉勢を破り、優勢に戦を進めた 1 。しかし、幕府の命を受けた今川範忠の軍勢が駿河から進撃し、成氏が武蔵国で戦っている隙に手薄となった鎌倉を占領してしまう 10 。

本拠地を失った成氏は、鎌倉への帰還を断念せざるを得なくなった。彼が次なる拠点として選んだのが、下総国の古河であった 21 。この選択は単なる敗走ではなく、極めて戦略的な判断に基づいていた。古河は利根川と渡良瀬川が合流する内陸水運の要衝であり、軍事的に守りやすく攻めやすい地であった 33 。さらに、この地は鎌倉公方家が直接支配する広大な御料所「下河辺荘」の中心地であり、経済的・兵站的な基盤も盤石であった 34 。康正元年(1455年)、古河に入った成氏は、以後「古河公方」と称され、ここから関東全域に号令を発することになる 2 。

2. 二人の公方の並立 ― 堀越公方・足利政知の派遣

成氏を「反逆者」と断じた幕府は、享徳の乱を鎮定し、関東における権威を回復するため、新たな鎌倉公方を派遣することを決定した。長禄元年(1457年)、白羽の矢が立ったのは、時の将軍・足利義政の異母兄で、もとは天龍寺の僧であった足利政知であった 23 。

還俗した政知は、幕府公認の鎌倉公方として関東へ下向する。しかし、彼の前途は多難であった。成氏を支持する小山氏や結城氏といった関東の有力豪族たちの勢力は強大で、政知の行く手を阻んだ 28 。結局、政知は本来の任地である鎌倉に入ることさえできず、伊豆国の堀越に御所を構えて留まることを余儀なくされた 37 。これにより、関東には幕府から半ば独立した古河の成氏と、幕府の権威を背負いながらも伊豆から出られない堀越の政知という、二人の公方が並び立つという前代未聞の異常事態が生まれたのである 2 。

3. 長期戦の様相 ― 五十子の陣と関東の分断

享徳の乱は、関東全域を巻き込みながら長期化の様相を呈していく。やがて、当時の利根川を境界として、東側を古河公方陣営が、西側を関東管領上杉氏と堀越公方の陣営が支配するという、東西の勢力図が固定化されていった 20 。

この長い対峙の象徴となったのが、武蔵国五十子(現在の埼玉県本庄市)に築かれた上杉方の最前線基地「五十子の陣」であった 25 。長禄3年(1459年)から文明9年(1477年)までの約20年間にわたり、この五十子を巡って両軍は断続的に激しい攻防戦を繰り広げた 25 。成氏方は、千葉氏、小山氏、結城氏といった有力国人の活躍により、一時は上杉方の重鎮を討ち取り、伊豆の堀越公方領にまで侵攻するなど、戦局を優位に進める場面もあった 20 。しかし、決定的な勝利には至らず、戦線は膠着状態に陥った。

4. 「都鄙和睦」への道 (1482年)

この泥沼の戦局を動かすきっかけとなったのは、敵である上杉氏の内部崩壊であった。文明8年(1476年)、山内上杉家の家宰職を巡る不満から、重臣の長尾景春が成氏方に寝返って反乱を起こした(長尾景春の乱) 25 。この内紛は上杉方の結束を著しく乱し、その力を大きく削いだ。さらに、この頃京都では応仁の乱(1467-1477年)が終結に向かっており、長期の戦乱で疲弊した幕府には、もはや関東へ大規模な介入を行う余力は残されていなかった 20 。

こうした状況の変化を背景に、和睦の機運が高まる。特に、長尾景春の乱の鎮圧で扇谷上杉家の太田道灌が名声を高めたことに危機感を抱いた山内上杉家の当主・上杉顕定は、成氏との講和を望むようになった 10 。越後守護であった上杉房定らの仲介もあり、幕府と成氏との間で本格的な交渉が開始される 44 。そして文明14年(1482年)11月、ついに両者の間で和睦が成立した。これは「都鄙(とひ)の和睦」と呼ばれる 20 。

この和睦により、成氏は幕府から正式に赦免され、堀越公方が治める伊豆一国を除く関東の支配権を事実上承認された 20 。約30年にわたる戦いの末、成氏は幕府に屈することなく、自らの力で関東における独立した地位を勝ち取ったのである。この結果、室町幕府の権威は関東において相対化され、古河公方という新たな地域権力が確立されることになった。享徳の乱は、従来の「幕府対地方」という縦の対立軸を、関東内部の勢力均衡という横の対立軸へと転換させ、関東の戦国時代を本格的に始動させる決定的な出来事となった。

第四章:「古河府」の統治と文化 ― 新たな関東の都

享徳の乱を通じて、足利成氏は単に戦い続けただけではなかった。彼は鎌倉を追われた後、古河の地に新たな政治・経済・文化の中心地を創造した。近年の研究では、この成氏が築いた統治機構を、かつての鎌倉府になぞらえて「古河府」と呼ぶ 46 。成氏は武力によって独立を維持すると同時に、巧みな統治と文化政策によって、その権力の正統性を確立しようと努めたのである。

1. 統治機構「古河府」の成立

成氏が鎌倉から古河へ移座した際、彼に付き従ったのは武士だけではなかった。鎌倉府を支えていた奉公衆と呼ばれる直臣団や、寺社の高僧、さらには医師や馬具職人、武家故実に通じた専門家など、多くの人々が古河に移り住んだ 46 。これにより、古河は単なる軍事拠点から、政治・経済・文化のあらゆる面で東国の最先進地へと変貌を遂げた 46 。

この「古河府」の組織は、かつての鎌倉府とは異なる特徴を持っていた。評定衆や引付衆といった官僚的な職制の活動は見られなくなり、代わりに公方と奉公衆との個人的で直接的な主従関係が統治の核となった 46 。成氏は、自らが発給する御内書(公的な命令書)によって直接家臣に指示を与え、所領の安堵や宛行(あてがい)を行った 49 。その支配の基盤となったのが、下総国の下河辺荘や下野国の足利荘など、関東各地に広がる広大な公方御料所(直轄領)であった 35 。成氏はこれらの御料所を確実に掌握し、そこからの収入を軍事力と統治の経済的基盤としたのである。

2. 忠臣たちの活躍と公方権力

成氏の権力は、彼を支える有力な家臣団の存在なくしては成り立たなかった。

- 簗田氏 : 中でも筆頭家臣として活躍したのが、関宿城主の簗田(やなだ)氏である。簗田持助とその子・成助は、享徳の乱を通じて一貫して成氏を支え、軍事面での中核を担った 51 。関宿城は古河の西の守りの要であり、利根川水運を掌握する上での最重要拠点であった。簗田氏は、成氏と他の国人領主とを結ぶ奏者(取次役)としても活躍し、外交面でも成氏を支えた 52 。成氏の娘が簗田氏に嫁いでいることからも、両者の緊密な関係がうかがえる 15 。

- 小山氏 : 下野国の名門・小山氏の当主であった小山持政も、成氏の重要な支えとなった。持政は永享の乱では幕府方として戦ったが、享徳の乱では立場を変え、一貫して成氏を支持した 54 。成氏は持政を深く信頼し、「兄弟の契約を結びたい」と書状で伝えるほどであった 56 。成氏が鎌倉を追われた際に古河を拠点とできたのも、隣接する小山氏の強力な支援があったからである 54 。

- 結城氏・千葉氏ほか : かつて持氏の遺児を擁して幕府と戦った結城氏も、享徳の乱では成氏の有力な支持基盤となった 20 。また、千葉氏では、乱の勃発に乗じて分家の馬加康胤が宗家を打倒し、成氏方につくという内紛も起きた 20 。成氏は、こうした関東各地の国人領主たちと巧みに関係を構築し、彼らの力を結集することで、幕府・上杉連合軍との長期戦を戦い抜くことができたのである。

3. 古河の文化興隆

成氏の政治家としての卓越性は、文化政策にも表れている。彼は、武力で獲得した権力をより強固な「権威」へと昇華させるため、当代一流の文化人を積極的に古河へ招聘した。これは単なる個人的な趣味ではなく、対立する幕府や上杉氏に対して文化的な優位性を示し、「古河こそが関東の正統な中心である」と内外に宣言するための高度な政治戦略であった。

- 医聖・田代三喜 : 成氏は、明に渡って当時最新の医学であった李朱医学(後世方医学)を学び、「医聖」と称された田代三喜を侍医として古河に招いた 61 。これにより、古河は東国における医療の先進地となった。

- 連歌師・猪苗代兼載 : 応仁の乱後の京都で活躍した当代随一の連歌師・猪苗代兼載も、晩年は古河に滞在した 61 。彼は成氏の嫡男・政氏に連歌を指導し、師弟関係を結んだとされ、古河の文化レベルを飛躍的に高めた 67 。

- 画僧・賢江祥啓 : 鎌倉建長寺の画僧で、室町後期の関東を代表する画家であった賢江祥啓も、古河公方家と深い関わりを持った。彼が描いたとされる「富嶽図」は、成氏の子・政氏の治世を富士山になぞらえて称揚する内容であり、古河公方の権威を文化的に裏付けるものであった 68 。

このように、成氏は古河を単なる政治・軍事拠点ではなく、鎌倉に代わる新たな「東国の都」として発展させた。武力と文化の両輪によって「古河府」の独立性を確立しようとした彼の試みは、その後の関東の歴史に大きな影響を与え続けることになる。

第五章:晩年と遺産 ― 戦国時代の奔流の中で

約30年にわたる享徳の乱を戦い抜き、「都鄙和睦」によって関東における事実上の独立を勝ち取った足利成氏。しかし、彼の戦いは終わらなかった。和睦後も関東の情勢は安定せず、彼の生涯をかけた夢であった鎌倉への帰還は、ついに果たされることはなかった。彼の死後、自らが築いた古河公方家は内紛と外部勢力の介入によって衰退していくが、その遺産は形を変えて後世に受け継がれていく。

1. 和睦後の動向と最期 (1482-1497年)

都鄙和睦は、成氏と幕府・山内上杉氏との間の公式な戦争状態を終結させたが、関東に平和をもたらしたわけではなかった。和睦の過程で顕在化した山内上杉家と扇谷上杉家の対立は、まもなく「長享の乱」と呼ばれる新たな内紛へと発展する 42 。

成氏は、この両上杉氏の争いにおいても、関東の最有力者として重要な役割を果たした。晩年の明応5年(1496年)には、山内上杉顕定からの要請を受け、扇谷上杉方の拠点である河越城を攻撃している 1 。これは、彼が単なる隠居の身ではなく、死の直前まで関東の政治・軍事情勢に大きな影響力を持ち続けていたことを示している。しかし、この出陣の最中に体調を崩し、翌明応6年(1497年)正月に古河へ引き上げた 1 。そして同年9月30日、波乱に満ちた生涯に幕を下ろした。享年は64歳(または60歳)であったとされる 1 。

『鎌倉公方九代記』によれば、成氏は臨終の床に嫡男の政氏を呼び、「私が死んでも、策を巡らして敵を討ち従え、再び鎌倉に還住して関八州を支配下に収めることこそ、何にも勝る孝行である」と遺言したと伝えられる 1 。この逸話は、生涯をかけて戦い続けた彼の最終目標が、あくまで父祖の地・鎌倉への帰還にあったことを物語っている。

2. 古河公方家のその後と成氏の遺産

成氏の死後、古河公方の家督を継いだのは嫡男の政氏であった。しかし、成氏が危惧した通り、古河公方家は安泰ではなかった。政氏は、自らの嫡男である高基と家督を巡って対立し、「永正の乱」と呼ばれる深刻な内紛を引き起こしてしまう 67 。この内紛は、宇都宮氏や結城氏といった重臣たちをも巻き込み、古河公方家の力を著しく削いでいった。

この隙を突いて関東での影響力を急速に拡大したのが、伊勢宗瑞(北条早雲)に始まる後北条氏であった。後北条氏は、婚姻政策などを通じて巧みに古河公方家に浸透し、やがてその権威を自らの関東支配を正当化するための道具として利用するようになる 35 。かつて関東に覇を唱えた古河公方は、次第にその実権を失い、戦国大名の傀儡と化していったのである。

しかし、成氏が築いた権威は完全には失われなかった。古河公方の血筋は、豊臣秀吉や徳川家康にも重んじられ、江戸時代には「喜連川氏」として特別な家格を与えられて存続した 77 。これは、成氏が命がけで守り抜いた「関東の足利家」というブランドが、後世まで強い影響力を持ち続けていたことの証左に他ならない。

3. 足利成氏の歴史的評価

足利成氏の生涯は、旧来の秩序を回復しようとする保守的な目的が、結果として全く新しい時代、すなわち戦国時代を創出するという、歴史の皮肉を象徴している。彼の最終目標は、遺言にも見られるように、父・持氏時代の鎌倉府の栄光を取り戻し、鎌倉へ帰還するという復古的なものであった 2 。

しかし、その目標を達成するために彼が取った行動――関東管領の暗殺、鎌倉を捨てての古河移座、幕府との30年にわたる戦争、そして独立した統治機構「古河府」の創設――は、結果的に室町幕府の権威を関東から完全に排除し、力ある者が覇を競う「下剋上」の時代の到来を決定づけた 27 。彼は、古い秩序を取り戻そうと戦えば戦うほど、皮肉にもその古い秩序を破壊し、新しい時代の扉を開いてしまったのである。

この「意図と結果の乖離」こそが、足利成氏という人物の歴史的評価を複雑かつ魅力的なものにしている。彼は父の仇を討とうとした復讐者であり、幕府に弓引いた反逆者であった。しかし同時に、一度は断絶した公方家を再興し、新たな拠点・古河に政治と文化の華を咲かせ、強大な敵を相手に一歩も引かずに戦い抜いた、不屈の精神を持つ統治者でもあった 5 。彼の存在なくして、その後の関東の戦国史を語ることはできない。

結論

本報告書は、室町時代から戦国時代への移行期における重要人物、足利成氏の生涯を多角的に分析した。その結果、彼は単なる好戦的な反逆者という従来の評価に収まらない、複雑で多面的な人物像が浮かび上がってきた。

成氏は、父・足利持氏の非業の死と、自らが育った鎌倉公方という地位が持つ構造的矛盾を背景に、室町幕府の権威に屈することなく、関東における独自の政治権力の確立を目指した。その象徴的な行動が、関東管領・上杉憲忠の暗殺であり、それは関東全土を約30年にわたって戦火に巻き込んだ「享徳の乱」の引き金となった。

彼はこの大乱の過程で、伝統的な本拠地である鎌倉を失いながらも、下総国古河に新たな拠点「古河府」を築き上げた。これは単なる軍事拠点ではなく、鎌倉府の政治的・文化的遺産を継承し、簗田氏や小山氏といった有力家臣団に支えられ、田代三喜や猪苗代兼載といった一流の文化人を招聘することで権威を高めた、新たな「東国の都」であった。彼は、武力と文化の両面から、自らの政権の正統性を構築する卓越した政治手腕を発揮したのである。

約30年の戦乱の末、成氏は幕府との和睦(都鄙和睦)を勝ち取り、関東における事実上の支配者としてその地位を公認させた。これは、室町幕府の中央集権体制が、少なくとも関東においては終焉したことを意味する歴史的な出来事であった。

彼の生涯をかけた目標は「鎌倉への帰還」という復古的なものであったが、その不屈の闘争がもたらした結果は、皮肉にも関東における戦国時代の本格的な到来であった。成氏の存在と彼が引き起こした享徳の乱は、その後の関東の政治力学、すなわち上杉氏の内紛や後北条氏の台頭を規定し、日本の戦国史の流れを大きく左右した。

総括すれば、足利成氏は、父の悲劇をバネに、時代の大きなうねりの中で旧秩序の回復を目指しながらも、結果として新たな時代を切り拓いた、不屈の精神と卓越した政治能力を兼ね備えた初代古河公方であったと評価できる。彼の生涯は、中央の権威が揺らいだ際に地方の権力者がいかにして自立し、新たな秩序を模索したかを示す典型例であり、日本の封建社会が崩壊し、戦国時代へと移行していく過程を理解する上で、不可欠な研究対象である。

引用文献

- 足利成氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%88%90%E6%B0%8F

- 足利成氏 あしかが しげうじ - 坂東武士図鑑 https://www.bando-bushi.com/post/ashikaga-shigeuji

- 足利成氏の生涯 - 株式会社 吉川弘文館 歴史学を中心とする、人文図書の出版 https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b608828.html

- 足利成氏の生涯 - ジュンク堂 https://www.maruzenjunkudo.co.jp/products/9784642084192

- 『足利成氏の生涯: 鎌倉府から古河府へ』|感想・レビュー - 読書メーター https://bookmeter.com/books/19962494

- 「足利成氏」鎌倉公方のプライドを貫き通した男 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/438

- 永享の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E4%BA%AB%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 永享の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11085/

- 足利 持氏 (あしかが もちうじ) - 戦国武将パーソナルデータ https://www.kashikiri-onsen.com/kantou/gunma/sarugakyou/sengokushi/data02.html

- 享徳の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11086/

- くじ引き将軍足利義教と、結城合戦、嘉吉の乱ーエピソード高校 ... http://chushingura.biz/p_nihonsi/episodo/051_100/epi085_02.htm

- 結城合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E5%90%88%E6%88%A6

- 【結城合戦】 - ADEAC https://adeac.jp/minato-city/text-list/d110010/ht001710

- 【第四章 足利成氏の生涯】 - ADEAC https://adeac.jp/otawara-city/text-list/d100010/ht060050

- 関宿と簗田氏 〜戦国期に活躍した一族〜 //鎌倉公方・古河公方の主な当主 - 野田市観光協会 https://www.kanko-nodacity.jp/sekiyado-yanada/tosyu-kamakura.html

- 葛飾区史|第2章 葛飾の成り立ち(古代~近世) https://www.city.katsushika.lg.jp/history/history/2-2-3-97.html

- www.touken-world.jp https://www.touken-world.jp/tips/11086/#:~:text=%E4%BA%AB%E5%BE%B3%E3%81%AE%E4%B9%B1%E3%81%AF,%E3%81%A6%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

- 享徳の乱~関東でひと足早く始まった戦国時代! - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/9876/

- 上杉憲忠 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E6%86%B2%E5%BF%A0

- 享徳の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AB%E5%BE%B3%E3%81%AE%E4%B9%B1

- articles.mapple.net https://articles.mapple.net/bk/9876/?pg=2#:~:text=%E7%9B%AE%E6%AC%A1%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B-,%E4%BA%AB%E5%BE%B3%E3%81%AE%E4%B9%B1%E3%81%AF20%E5%B9%B4%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E7%B6%9A%E3%81%84%E3%81%A6,%E3%81%A6%E6%9D%B1%E4%B8%8B%E3%81%95%E3%81%9B%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

- 享徳の乱~足利成氏の反乱と古河公方~ https://www.yoritomo-japan.com/ikusa/kyotoku.htm

- 足利茶々丸 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/retuden/ashikaga_cyacyamaru.html

- 足利政知(アシカガマサトモ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%94%BF%E7%9F%A5-25219

- 五十子の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E5%8D%81%E5%AD%90%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 五十子陣 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E5%8D%81%E5%AD%90%E9%99%A3

- 享徳の乱と長享の乱 | 関東と吾妻の歴史 https://denno2488.com/%E5%90%BE%E5%A6%BB%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2/%E4%BA%AB%E5%BE%B3%E3%81%AE%E4%B9%B1%E3%81%A8%E9%95%B7%E4%BA%AB%E3%81%AE%E4%B9%B1/

- 享徳の乱~古河公方と堀越公方 - 日本の歴史 解説音声つき https://history.kaisetsuvoice.com/Nanboku34_1.html

- 足利成氏- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%88%90%E6%B0%8F

- 足利持氏 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/ashikagamochiuji/

- No.21 足利 持氏 - 厚木市 https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/atsugicitymuseum/2/greatfiguresinhistory/46738.html

- 永享の乱(えいきょうのらん)と言われる戦いで、持氏は自害(じがい)し、鎌倉公方(かまくらくぼう)による関東の支配は終わりました。以後、足利氏(あしかがし)と上杉氏(うえすぎし)の対立は深まっていくのです。 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/youyaku/2shou/2shou_2/2shou_2min.html

- 足利氏と上杉氏の対立。 関東戦国時代の幕開け https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/youyaku/2shou/2shou_2/2shou_2.html

- www.kanko-nodacity.jp https://www.kanko-nodacity.jp/sekiyado-yanada/yanada3.html#:~:text=%E6%88%90%E6%B0%8F%E3%81%8C%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE%E5%9C%B0,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%92%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

- 古河公方 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%85%AC%E6%96%B9

- 足利政知 - 一万人の戦国武将 https://sengoku.hmkikaku.com/busyou/01a/12si/060631112035asikagamasatomo.html

- 伝堀越御所跡 - 伊豆詣 https://izumoude.com/tera/denhorigoegosyoato.html

- 伝堀越御所跡 | 伊豆の国市観光協会 https://izunotabi.com/sightseeing/goshoato/

- 足利政知 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%94%BF%E7%9F%A5

- 享徳の乱~関東でひと足早く始まった戦国時代! (2ページ目) - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/9876/?pg=2

- 関東の大争乱・享徳の乱で関東管領上杉氏方の要衝として機能した「五十子陣」【埼玉県本庄市】 https://www.rekishijin.com/26762

- 長享の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11087/

- 【高校日本史B】「足利義政の時代(応仁の乱)」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-12583/lessons-12707/

- 関東管領上杉氏と - 埼玉県立文書館 https://monjo.spec.ed.jp/wysiwyg/file/download/1/633

- 享徳の乱(きょうとくのらん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BA%AB%E5%BE%B3%E3%81%AE%E4%B9%B1-829482

- 古河府 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%BA%9C

- 古河公方- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%85%AC%E6%96%B9

- 奉公衆(ほうこうしゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A5%89%E5%85%AC%E8%A1%86-131961

- 足利成氏書状 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/386254

- 足利義稙御内書(『朽木家古文書』37 国立公文書館) https://sengokukomonjo.hatenablog.com/entry/2019/06/03/232504

- 後北条氏と簗田氏-古河公方足利義氏の家督相続と関宿移座をめぐって - 千葉の県立博物館 https://www.chiba-muse.or.jp/SEKIYADO/files/1519011537435/simple/2%E5%B3%B6%E7%94%B0%E6%B4%8B%E3%80%80%E5%BE%8C%E5%8C%97%E6%9D%A1%E3%81%A8%E6%A2%81%E7%94%B0%E6%B0%8F.pdf

- 簗田氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B0%97%E7%94%B0%E6%B0%8F

- 関宿と簗田氏 〜戦国期に活躍した一族 - 野田市観光協会 https://www.kanko-nodacity.jp/sekiyado-yanada/tosyu-yanada.html

- 小山持政 - 栃木県人物風土記 http://tennnennkozizinnbutu.seesaa.net/article/a30841480.html

- 小山持政 - 一万人の戦国武将 https://sengoku.hmkikaku.com/busyou/05o/36ya/313517311100oyamamotimasa.html

- 小山持政 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/OyamaMochimasa.html

- 小山持政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E6%8C%81%E6%94%BF

- 18H00714 研究成果報告書 - KAKEN https://kaken.nii.ac.jp/file/KAKENHI-PROJECT-18H00714/18H00714seika.pdf

- 馬加康胤 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/MakuwariYasutane.html

- 馬加城~宗家を滅ぼした馬加康胤の居城 - パソ兄さん https://www.pasonisan.com/rvw_trip/14-09makuwarijou.html

- 市長就任のごあいさつ - 古河市 https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/material/files/group/1/200511.pdf

- 田代三喜 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%BB%A3%E4%B8%89%E5%96%9C

- 田代三喜とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%94%B0%E4%BB%A3%E4%B8%89%E5%96%9C

- 044 田代三喜の生地 - 越生町 https://www.town.ogose.saitama.jp/kamei/shogaigakushu/bunkazai/100point/100pt/44.html

- 日本医事史 抄 | 医療法人 寺内クリニック https://terauchiclinic.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8C%BB%E4%BA%8B%E5%8F%B2%E3%80%80%E6%8A%84

- 古河の街散策:足利成氏の墓・猪苗代兼載の墓・遠くにホフマン窯 https://ameblo.jp/haroharohause/entry-12590577638.html

- 足利政氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%94%BF%E6%B0%8F

- 祥啓 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%A5%E5%95%93

- 富嶽図 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/505300

- 祥啓とは? 意味をやさしく解説 - サードペディア百科事典 https://pedia.3rd-in.co.jp/wiki/%E7%A5%A5%E5%95%93

- 足利成氏 茨城の武将/ホームメイト - 刀剣ワールド東京 https://www.tokyo-touken-world.jp/kanto-warlord/kanto-shigeuji/

- 足利政氏館跡 - 久喜魅力会トップ http://kmiryoku.na.coocan.jp/ashikagatakauji.html

- 永正の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 江戸城の城主の変遷史 - 大江戸歴史散歩を楽しむ会 https://wako226.exblog.jp/15422605/

- 葛飾区史|第2章 葛飾の成り立ち(古代~近世) https://www.city.katsushika.lg.jp/history/history/2-2-3-102.html

- 古河公方とは 5.上杉と北条、二人の関東管領 - 古河史楽会 http://www.koga-shigakukai.com/column/column_kubou/kubou-06.html

- 古河公方- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%85%AC%E6%96%B9

- 足利一族の江戸時代~喜連川氏・宮原氏・平島公方 - 探検!日本の歴史 https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/kitsuregawa

- 古河を作った英雄 足利成氏 ~ときどき見かける「万寿王丸」って誰なんよ?~ | koga note. https://koganote.jp/kogacity_hero_ashikagashigeuji/