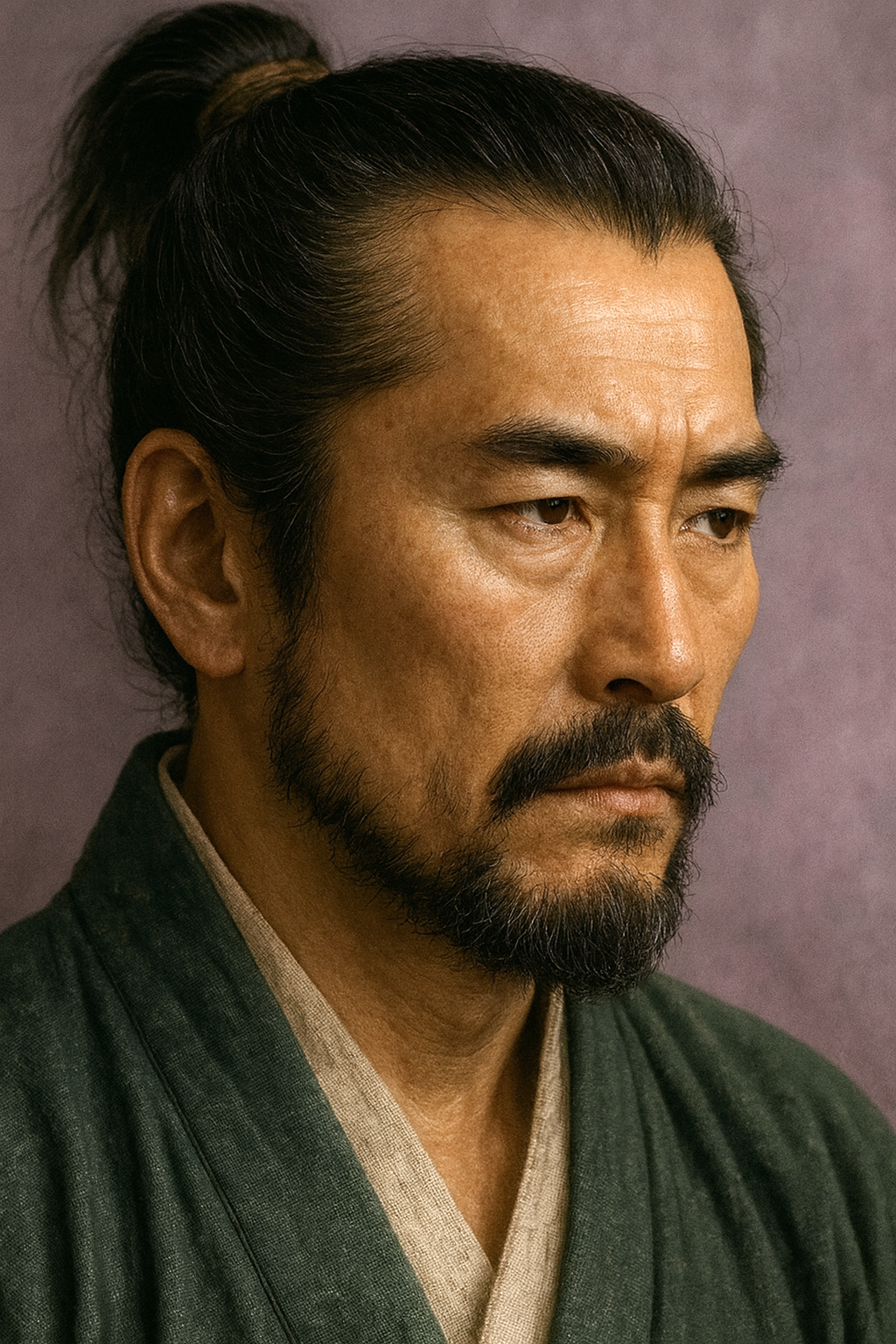

遠山直景

遠山直景は後北条氏の宿老で初代江戸城代。美濃遠山氏出身で、宗瑞・氏綱に仕え、外交・軍事・行政で活躍。後北条氏の礎を築いた実務官僚。

後北条氏の礎を築いた初代江戸城代、遠山直景の実像 —出自、権勢、そして一族の盛衰—

序章:遠山直景とは何者か

戦国時代の関東に覇を唱えた後北条氏。その草創期から発展期にかけて、一人の傑出した武将が当主を支え、領国経営の中枢を担っていました。その名は遠山直景(とおやま なおかげ)。生年は不詳ながら、天文2年(1533年)にその生涯を閉じるまで、後北条氏初代・伊勢宗瑞(北条早雲)と二代・氏綱の二代にわたり、宿老として絶大な信頼を得た人物です 1 。彼の名を不朽のものとしているのは、大永4年(1524年)に北条氏綱が扇谷上杉家から武蔵国江戸城を奪取した後、初代の江戸城代という重責を任された事実です 2 。

しかし、遠山直景という人物を正確に理解する上では、いくつかの錯綜した情報を整理する必要があります。第一に、後北条氏の家臣団には、時代を下った天正年間(1573年-1592年)に活躍した同姓同名の「遠山直景(左衛門大夫)」が存在します 4 。この人物は、本報告書の主題である初代城代・直景の孫の世代にあたる武将であり、両者を明確に区別しなければなりません 5 。第二に、軍記物語である『関東古戦録』には、直景が第二次国府台合戦において太田康資との一騎打ちの末に壮絶な最期を遂げたと描かれています 2 。しかし、これは史実とは異なり、彼の息子である綱景の逸話との混同や、物語を劇的にするための創作である可能性が極めて高いことが研究で指摘されています 6 。

本報告書は、これらの混乱を排し、信頼性の高い史料に基づいて初代江戸城代・遠山直景の実像を徹底的に解明することを目的とします。彼の出自の謎、後北条家への仕官に至る経緯、宿老筆頭として振るった権勢、そして初代江戸城代としての具体的な役割を丹念に追い、一族のその後の栄光と没落までを体系的に描き出します。これにより、後北条氏という新興勢力が、いかにして関東の覇者へと駆け上がっていったのか、その礎を築いた一人の武将の生涯を通して浮き彫りにしていきます。

まず、彼の生涯と後北条氏の動向を把握するため、関連年表を以下に示します。

|

西暦 |

元号 |

遠山直景の動向・関連事項 |

後北条氏および関東の動向 |

|

不詳 |

- |

美濃遠山氏の一族として生まれる。通称は四郎左衛門 2 。 |

- |

|

1487年頃 |

長享元年 |

(推定)室町幕府奉公衆として、伊勢宗瑞(北条早雲)と同僚関係にあった 8 。 |

伊勢宗瑞が駿河へ下向。 |

|

1493年 |

明応2年 |

(推定)明応の政変を機に京都を離れ、宗瑞を頼る 7 。 |

明応の政変。宗瑞が伊豆へ討ち入り(堀越公方滅亡)。 |

|

1506年 |

永正3年 |

史料上の初見。相模国松田郷延命寺に寺領を寄進。「遠山隼人佐直景」と署名 9 。 |

- |

|

1518年 |

永正15年 |

- |

北条氏綱が家督を継承。 |

|

1523年 |

大永3年 |

北条氏綱による箱根権現社修造の際、家臣として唯一棟札に署名・判を残す 2 。 |

- |

|

1524年 |

大永4年 |

1月、江戸城攻略後、初代江戸城代(二の丸担当)に就任。江戸衆寄親を兼ねる 2 。 |

北条氏綱が扇谷上杉家の江戸城を攻略。 |

|

1526年頃 |

大永6年 |

古河公方・足利高基との外交交渉で中心的な役割を担う 2 。 |

北条氏綱が里見義豊を破る(鶴岡八幡宮の戦い)。 |

|

1529年 |

享禄2年 |

武蔵西部における軍事作戦で、後北条軍の総大将を務める 2 。 |

- |

|

1533年 |

天文2年 |

3月13日、死去。戒名は延命寺殿節渓宗忠 2 。家督は嫡男・綱景が継承。 |

- |

第一章:出自と後北条家仕官の経緯

名門・美濃遠山氏の血脈

遠山直景の出自を辿ると、その源流は美濃国の名族・遠山氏に行き着きます。遠山氏は、鎌倉幕府の創設に功績のあった御家人・加藤景廉が、美濃国恵那郡遠山荘の地頭職を与えられたことに始まります 10 。景廉の長男・景朝が遠山姓を名乗り、岩村城を本拠として美濃東部に勢力を広げました 10 。室町時代には将軍家に仕える奉公衆を輩出するなど、土岐氏と並ぶ美濃の名門として知られていました 10 。

直景の家系は、この美濃遠山氏の中でも明知城を拠点とした明知遠山氏の流れを汲むとされ、父は遠山景保、あるいは景成であったと伝わっています 8 。彼が単なる無名の在地武士ではなく、幕府にも名の通った由緒ある家柄の出身であったという事実は、後の彼のキャリアを考える上で極めて重要な背景となります。

室町幕府奉公衆から戦国武将へ

直景、あるいはその一族は、京都にあって室町将軍家に直接仕えるエリート直臣集団「奉公衆」の一員であったと推測されています 2 。一説には、10代将軍・足利義稙の家臣であったとされています 9 。また、初代堀越公方・足利政知が幕府の命で関東の伊豆へ下向する際に随行したとも考えられており、中央政界との深い関わりが窺えます 5 。この「奉公衆」という経歴は、彼が京の政務や儀礼、そして中央の複雑な政治力学に精通していたことを意味し、彼の武将としてのキャリアの原点となりました。

伊勢宗瑞(北条早雲)との出会いと主従関係の成立

直景が歴史の表舞台に登場するきっかけは、戦国時代の梟雄として名高い伊勢宗瑞(後の北条早雲)との出会いでした。宗瑞自身も、かつては将軍の側近である申次衆、すなわち奉公衆の一員であり、直景とは京都で同僚関係にあった可能性が非常に高いと考えられています 8 。

両者の関係が主従へと転換した契機は、明応2年(1493年)に細川政元らが将軍・足利義稙を追放した「明応の政変」にあるとする説が有力です 7 。この政変により主君を失った直景は、政治の中心地であった京都を離れ、旧知の仲であり、既に駿河・伊豆で新たな勢力を築きつつあった宗瑞のもとへ身を寄せたのではないかと推測されています 7 。

彼が宗瑞の家臣として活動していたことが史料で確認できるのは、永正3年(1506年)のことです。この年、彼は「遠山隼人佐直景」として、相模国西郡の松田郷にある延命寺に寺領を寄進する文書に署名しています 2 。この時点で、彼は既に宗瑞配下の有力武将として、所領の安堵を行うほどの地位にあったことがわかります。

この主従関係の成立は、宗瑞の卓越した人材戦略眼を物語っています。一代で伊豆・相模を平定した宗瑞にとって、領国を安定させ、支配を正当化するためには、単なる武勇に優れた戦闘員だけでは不十分でした。彼が必要としていたのは、幕府や古河公方といった関東の伝統的権威と渡り合い、新たな領国統治の仕組みを構築できる、高度な行政能力と政治的正統性を備えた人材でした。

名門の出身で、かつ幕府中枢での実務経験を持つ直景は、まさに宗瑞が求める理想の家臣でした。宗瑞は、直景が持つ「中央での経験」と「名門の血筋」という無形の資産を高く評価し、自らの陣営に引き入れたのです。これは、武力のみならず、政治力と統治能力を重視する後北条氏の家風の原点を示す象徴的な出来事と言えるでしょう。現存する直景の花押(サイン)が、主君である宗瑞のものと酷似しているという事実は 9 、単なる偶然ではなく、宗瑞が直景を腹心として手ずから指導し、自らの統治術の神髄を叩き込んだことの証左と解釈することも可能です。

第二章:後北条家宿老としての台頭

二代目当主・北条氏綱からの絶大な信頼

宗瑞の後を継いだ二代目当主・北条氏綱の時代、直景の地位はさらに盤石なものとなります。宗瑞から与えられたと見られる相模国松田郷を本領として 2 、氏綱政権下で家中の宿老筆頭としての地位を不動のものにしていきました。

その絶大な信頼関係を如実に示す、決定的な史料が存在します。大永3年(1523年)、氏綱が後北条氏の支配領域の鎮守である箱根権現社の社殿を修造した際、その完成を記念して奉納された棟札に、数多いる家臣の中でただ一人、直景だけが署名と判を残しているのです 2 。

この事実は、単に彼が家臣団の筆頭であったという序列を示す以上の、極めて重要な意味を持っています。箱根権現は、伊豆・相模の守護神であり、後北条氏にとってその権威の源泉となる聖地でした。その社殿の再建は、氏綱の威光を内外に示す国家的な大事業です。このような神聖な事業の記録に、主君である氏綱と並んで家臣の名が記されることは異例中の異例でした。これは、氏綱が直景を単なる家臣としてではなく、自らの統治事業における不可欠な「パートナー」として公に認めたという宣言に他なりません。この時点で直景は、氏綱の政策決定に深く関与し、その意思を代行する「共同統治者」に近い立場にあったとさえ考えられます。彼の出自である元幕府奉公衆という格式と、宗瑞・氏綱から受け継いだ卓越した実務能力が、この特異な地位を可能にしたのでしょう。

外交官・軍事指揮官としての万能性

直景の能力は、内政にとどまりませんでした。彼は後北条氏の外交戦略と軍事行動においても中心的な役割を果たしています。

外交面では、氏綱が関東の伝統的権威である古河公方・足利高基との関係構築を図った際、交渉の矢面に立ち、主君に代わって起請文を提出するなど、その手腕を遺憾なく発揮しました 2 。また、対立関係にあった山内上杉氏との和睦交渉にも関与したとされ 5 、彼の持つ京での経験と格式が、関東の旧来の勢力との対話において有効に機能したことを示しています。

軍事面においても、享禄2年(1529年)から翌年にかけて行われた武蔵国西部における軍事作戦では、後北条軍の総大将という大役を務め上げています 2 。外交・内政のみならず、軍の最高指揮官としても活躍できるその万能性こそが、直景が宿老筆頭たる所以でした。

彼の官途名・受領名の変遷も、その地位の上昇を物語っています。当初は通称の「四郎左衛門」を名乗っていましたが、やがて「隼人佐」「加賀守」、そして最終的には「丹波守」を称するようになります 2 。特に「丹波守」は、息子の綱景、孫の政景にも引き継がれ、後北条氏配下の武蔵遠山氏当主を象徴する受領名として定着していきました 6 。

第三章:初代江戸城代としての活動

江戸城攻略と城代就任の背景

大永4年(1524年)1月、北条氏綱は長年の宿敵であった扇谷上杉家の重要拠点、武蔵国江戸城を電撃的に攻略します 2 。この歴史的な勝利の後、氏綱はこの城の城代という極めて重要なポストに、宿老筆頭である遠山直景を任命しました 2 。

当時の江戸城は、単なる一地方の城ではありませんでした。武蔵国への勢力拡大の橋頭堡であると同時に、安房の里見氏や常陸の小田氏といった、房総・常陸方面の敵対勢力に対峙する最前線基地という、極めて重要な戦略的価値を持っていました。この最重要拠点の統治を、譜代の重臣ではなく、元幕臣である直景に委ねたという事実そのものが、氏綱の江戸に対する並々ならぬ戦略的重視と、直景への絶対的な信頼を物語っています。

城代の職務—武蔵方面軍管区総督として

直景に与えられた江戸城代の職務は、単に城の留守番をすることではありませんでした。その権限は城内にとどまらず、江戸を中心とする広大な地域の軍事・行政・外交の全てに及ぶ、いわば「武蔵・下総方面軍管区総督」とでも言うべきものでした。

- 軍事司令官として: 彼は城の最高防衛責任者であると同時に、江戸周辺の国人領主たちを統率する「江戸衆寄親」という役職を兼ねていました 3 。これは、有事の際に江戸周辺の兵を動員し、一個軍団を編成する権限と指揮権を持つことを意味しました。

- 行政官として: 直景は、江戸城周辺から、後の東京都江戸川区・葛飾区にあたる葛西地域に至るまでの広範な領域の領国経営を管轄していました 4 。彼が発行した伝馬手形(物資輸送の許可証)が現存しており 4 、地域の交通・物流ネットワークを管理していたことが確認できます。さらに、太田道灌時代から城内にあった寺社を城下へ移転させるなど、草創期の江戸における都市計画にも深く関与した可能性が指摘されています 14 。

- 外交窓口として: 房総方面の有力大名である千葉氏との外交を補佐し 4 、後の綱景の代には古河公方が関東に滞在する際の御座所を管理するなど 5 、後北条氏の東方における外交の最前線を担う役割も期待されていました。

後世の記録によれば、江戸城には本丸に富永氏、二の丸に遠山氏、三の丸に太田氏(元城主の一族)が配置される「三人城代制」が敷かれていたとされます 6 。しかし、同時代に江戸を訪れた連歌師・宗牧の記述などからは、遠山氏が事実上の筆頭格、すなわち江戸城の代表者として外部から認識されていたことが窺えます 6 。

この体制は、それぞれの家臣の出自と得意分野を活かした、巧みな役割分担であったと考えられます。すなわち、生粋の武断派である富永氏は純粋な軍事防衛を、在地勢力との繋がりの深い太田氏は地域の懐柔と情報収集を、そして元幕臣である直景は、それら全てを統括し、広域的な地域統治と対外交渉を担う「政務担当」の筆頭であったのです。直景の権威が城内だけでなく、江戸を中心とする広大な地域全体に及んでいたからこそ、彼は「江戸城代」の筆頭として認識されたのでしょう。

第四章:人物像、死、そして武蔵遠山家のその後

史料から読み解く人物像と最期

宗瑞・氏綱という二代の当主から寄せられた絶大な信頼、そして外交・軍事・行政の全てを高いレベルでこなす万能性から、遠山直景は極めて有能かつ忠実な実務官僚型の武将であったことが窺えます。派手な武勇伝は伝わっていませんが、地道な統治と的確な判断で主家を支え、後北条氏の関東支配の礎を築きました。また、自らの本領である相模国松田郷に菩提寺となる延命寺を開基しており 15 、信仰心の篤い一面も持っていたようです。

前述の通り、軍記物『関東古戦録』では、直景が太田康資との一騎打ちで討死したとドラマティックに描かれていますが、これは事実ではありません 2 。信頼できる史料によれば、彼は天文2年(1533年)3月13日に死去しており 2 、戦死ではなく、江戸城代の任にあった中での病死か自然死であったと考えられます。この創作逸話は、後世において「江戸城代・遠山氏」がいかに象徴的な存在であったかを示す一方、軍記物語を史料として扱う際の慎重さを我々に教えてくれる好例と言えます。

彼の菩提寺は、自らが開基となった神奈川県足柄上郡松田町の萬松山延命寺(曹洞宗)であり、その戒名は「延命寺殿節渓宗忠」と伝わっています 2 。なお、埼玉県比企郡嵐山町にある遠山寺とその墓所は、直景の孫の世代にあたる遠山光景によって建立されたものであり、初代・直景本人の墓ではありません 17 。

武蔵遠山氏の盛衰

直景が築いた武蔵遠山家の栄光と、その後の運命の変転は、戦国武家社会の厳しさを示す典型例です。その軌跡を歴代当主の活動と共に下表にまとめます。

|

代 |

当主名 |

官途名・受領名 |

主な役職・活動 |

備考 |

|

初代 |

遠山 直景 |

隼人佐、丹波守 |

後北条家宿老、初代江戸城代 |

天文2年(1533年)死去。本報告書の主題。 |

|

2代 |

遠山 綱景 |

隼人佑、甲斐守、丹波守 |

江戸城代、江戸衆寄親 |

永禄7年(1564年)第二次国府台合戦で討死。遠山氏の最盛期を築く。 |

|

3代 |

遠山 政景 |

丹波守、右衛門大夫 |

江戸城代(後に解任) |

綱景の弟。僧籍から還俗して家督を継ぐ。天正8年(1580年)死去。 |

|

4代 |

遠山 直景 |

左衛門大夫 |

江戸衆筆頭、葛西城主 |

政景の子。天正15年(1587年)死去。初代と同名。 |

|

5代 |

遠山 犬千代 |

右衛門大夫 |

下総作倉城在番 |

直景(4代)の子。幼名で家督継承。後北条氏滅亡と共に没落。 |

二代目・綱景の時代(最盛期)

直景の死後、家督と江戸城代の職は嫡男の綱景が継承しました 2。「綱景」の名は、主君・北条氏綱から「綱」の一字を拝領したものであり、その期待の高さが窺えます 6。綱景の時代に遠山氏の権勢は頂点に達します。永禄2年(1559年)に作成された後北条氏の家臣団の知行高リスト『小田原衆所領役帳』によれば、綱景の知行は約2048貫文に達し、これは御一家衆(一門)である北条綱成をも上回る、家臣団の中で第三位という破格の待遇でした 5。外交や古河公方の庇護など、父・直景の役割を継承・発展させ、名実ともに後北条家中を代表する宿老となりました 5。

三代目・政景以降(衰退期)

しかし、永禄7年(1564年)の第二次国府台合戦が、一族の運命を暗転させます。この戦いで、当主の綱景とその後継者であった長男の隼人佐が、父子揃って討死するという悲劇に見舞われました 5。後継者を一度に失った遠山家では、綱景の弟で、相模大山寺で僧となっていた三男が急遽還俗し、政景として家督を継ぐことになります 5。

この当主交代を境に、遠山氏の権勢には陰りが見え始めます。元亀2年(1571年)頃、江戸城代の重職は、北条氏の一門である北条氏秀(玉縄北条氏)に交代となり、遠山氏の影響力は葛西地域などに限定されることになりました 5 。これは、上杉謙信の関東出兵など、情勢が緊迫化する中で、最重要拠点である江戸城の守りを譜代の宿老から、より血縁の近い一門衆で固めるという後北条氏の戦略転換によるもので、政景個人に非があったわけではないと考えられています。

後北条氏滅亡とその後

その後、政景の子・直景(左衛門大夫)、その子・犬千代と家督は継承されますが、往時の勢いを取り戻すことはできませんでした。そして天正18年(1590年)、豊臣秀吉による小田原征伐で後北条氏が滅亡すると、それに殉じるかのように、江戸城代を輩出した武蔵遠山氏の嫡流は歴史の表舞台からその姿を消しました 5。

なお、江戸時代の名奉行として名高い「遠山の金さん」こと遠山景元は、この初代・直景の直系の子孫であると俗に言われます 14 。詳細な系図を検証すると、初代・直景の次男とされる遠山康光の系統 10 や、あるいは他の分家筋が、後北条氏滅亡後に徳川家の旗本として仕官し、その家系から景元が出たと考えるのが妥当です。武蔵遠山氏の嫡流は後北条氏と運命を共にしましたが、その血脈の一部は旗本として江戸時代を生き抜き、後世に意外な形でその名を残したのです 20 。

結論:遠山直景が歴史に残した功績

遠山直景の生涯を振り返るとき、我々は三つの重要な功績を指摘することができます。

第一に、 後北条氏という「国家」の形成における決定的な貢献 です。直景は、伊勢宗瑞、北条氏綱という草創期の二代の当主を支え、武力のみならず、卓越した外交手腕と行政能力によって後北条氏の領国支配体制の確立に尽力しました。彼のような優れた実務能力を持つ宿老の存在なくして、新興勢力であった後北条氏が、これほど短期間に関東の覇者へと飛躍することはより困難であったでしょう。彼はまさに、後北条氏の礎を築いた建築家の一人でした。

第二に、 江戸の歴史における「ミッシングリンク」としての価値 です。江戸の歴史は、しばしば太田道灌による築城(1457年)と、徳川家康による幕府開府(1603年)という二つの巨大な画期によって語られます。しかし、その間に横たわる約80年間の後北条氏統治時代、とりわけその基礎を築いた初代城代・遠山直景の活動は、江戸が単なる一地方拠点から、関東全体の政治・軍事の中心地へと発展していく上で、決して見過ごすことのできない重要な時代です。直景は、道灌と家康という二人の巨人を繋ぐ、歴史の「失われた環(ミッシングリンク)」として再評価されるべき人物です。

第三に、 戦国時代を支えた実務官僚型武将の典型としての意義 です。直景の生涯には、華々しい一騎打ちの伝説や、天下を揺るがすような謀略は記録されていません。しかし、地道な交渉、緻密な行政、そして的確な軍事指揮によって着実に主家の勢力拡大に貢献しました。彼の生涯は、戦国乱世を動かしたのが、物語に描かれる英雄豪傑だけではなかったという厳然たる事実を我々に示しています。彼のような、主君のビジョンを現実に落とし込む優れた実務能力を備えた官僚型武将たちこそが、戦国大名の領国経営を支える屋台骨でした。遠山直景は、その最も成功した典型例の一人として、日本の歴史に確かな足跡を刻んでいるのです。

引用文献

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E7%9B%B4%E6%99%AF#:~:text=%E9%81%A0%E5%B1%B1%20%E7%9B%B4%E6%99%AF%EF%BC%88%E3%81%A8%E3%81%8A%E3%82%84%E3%81%BE,%E5%9F%8E%E4%BB%A3%E3%82%92%E5%8B%99%E3%82%81%E3%81%9F%E3%80%82

- 遠山直景 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E7%9B%B4%E6%99%AF

- 釜利谷の戦国武将・伊丹氏の歴史<その23 続 三河守政富と遠山氏 https://itaminorekishi.com/2024/03/30/%E9%87%9C%E5%88%A9%E8%B0%B7%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%AD%A6%E5%B0%86%E3%83%BB%E4%BC%8A%E4%B8%B9%E6%B0%8F%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%EF%BC%9C%E3%81%9D%E3%81%AE23%E3%80%80%E7%B6%9A%E3%80%80%E4%B8%89/

- 遠山直景 (左衛門大夫) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E7%9B%B4%E6%99%AF_(%E5%B7%A6%E8%A1%9B%E9%96%80%E5%A4%A7%E5%A4%AB)

- 戦国北条氏家臣団・江戸衆筆頭「遠山氏」とは - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/455

- 遠山綱景 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E7%B6%B1%E6%99%AF

- 武家家伝_武蔵遠山氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/ed_toyam.html

- 恵那市岩村町あたりに土着化した加藤遠山氏は http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/hitori/tooyama1.htm

- 武家家伝_武蔵遠山氏ダイジェスト http://www2.harimaya.com/sengoku/html/ed_toyam2.html

- 遠山氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 武家家伝_岩村遠山氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/toyama_k.html

- 「遠山綱景」北条家の筆頭家臣として戦国関東の外交に力を注いだ将 https://sengoku-his.com/351

- 郷土士の歴史探究記事 その19 http://kyoudosi.cocolog-nifty.com/blog/2018/02/post-0260.html

- 江戸城の城主の変遷史 - 大江戸歴史散歩を楽しむ会 https://wako226.exblog.jp/15422605/

- 神社・仏閣等 - 神奈川県ホームページ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2g/cnt/f533448/p1203019.html

- 延命寺 - 松田町公式ホームページ https://town.matsuda.kanagawa.jp/site/kankou-sub/enmeiji.html

- 遠山右衛門大夫藤原光景の墓 - 嵐山町web博物誌 http://www.ranhaku.com/web06/03sangyo_kanko/02ogr02.html

- 遠山寺。比企郡嵐山町遠山にある曹洞宗寺院 - 猫の足あと https://tesshow.jp/saitama/ranzan/temple_toyama_enzan.html

- 遠山寺 - 北武蔵御陣 - エキサイトブログ https://joukan.exblog.jp/17745067/

- 明知遠山氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E7%9F%A5%E9%81%A0%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 郷土士の歴史探究記事 その68 http://kyoudosi.cocolog-nifty.com/blog/2021/10/post-0c6818.html