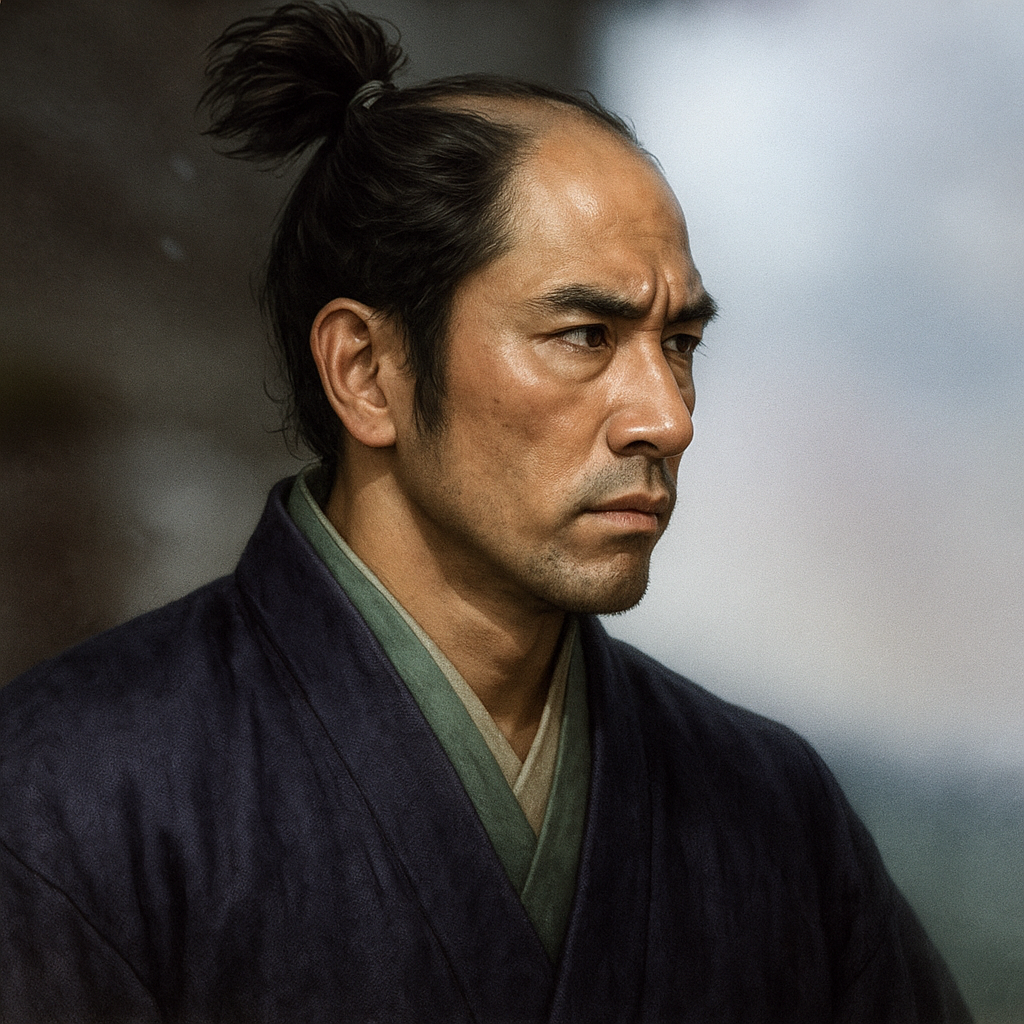

遠藤基信

遠藤基信は伊達輝宗の重臣として内政・外交で活躍。織田信長や徳川家康との関係構築に尽力し、片倉景綱を推挙した。主君輝宗の死に殉じた忠臣であり、連歌や猿楽にも通じた文化人であった。

伊達氏を支えた知将、遠藤基信の実像

1. 序論:伊達家を支えた知将、遠藤基信

遠藤基信(えんどう もとのぶ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した伊達氏の重臣である。特に伊達輝宗の時代にはその側近として内政・外交に辣腕を振るい、筆頭家老的な役割を担った 1 。輝宗の子、政宗の代にも仕えたが、輝宗の死に殉じたことでも知られる。本報告書は、現存する史料や研究に基づき、遠藤基信の出自から伊達家への仕官、輝宗・政宗との関係、具体的な功績、そしてその最期と後世への影響に至るまで、多角的にその実像を明らかにすることを目的とする。

遠藤基信の生涯を辿ると、いくつかの注目すべき点が見受けられる。第一に、彼の出自は陸奥国信夫郡の西光寺住職の子とされ 3 、典型的な武士階級の出身ではない。このような背景を持ちながら実力で伊達家の中枢にまで登り詰めた事実は、戦国時代特有の社会の流動性と実力主義の一端を物語っている。第二に、彼の活躍は単なる武勇や政務能力に留まらず、外交交渉における先見性や、連歌・猿楽といった文化的素養にも及んでおり 5 、戦国大名の家臣に求められた能力の多様性を体現している。これらの要素は、基信という人物を理解する上で重要な視点となるであろう。

2. 出自と伊達家仕官への道

遠藤基信が伊達家の重臣として頭角を現すまでの道のりは、彼の出自と初期の経歴に深く関わっている。

2.1. 生い立ちと家系:金伝坊の子、修験道との関わり

遠藤基信は天文元年(1532年)に生まれ、天正13年(1585年)に54歳で没したと記録されている 3 。その出自は陸奥国信夫郡八丁目(現在の福島市松川町八丁目)の西光寺の住職であった金伝坊(こんでんぼう)の子とされる 3 。幼名は六郎、通称は文七郎といい、後に内匠介(たくみのすけ)、山城守(やましろのかみ)を称した 3 。

父である金伝坊は、伊達郡懸田(現在の福島県伊達市月舘町下手渡)の領主であった懸田俊宗の一族で、米沢(現在の山形県米沢市)を拠点とした伊達家お抱えの山伏、藤原役行者流の修験者であったと伝えられている 4 。基信自身も若い頃は岩坊(がんぼう)と称し、京に上って聖護院門跡(しょうごいんもんぜき)で修験道、山伏としての修行を積んだ経験を持つ 4 。このような修験道との関わりは、単に宗教的な背景に留まらず、広範な情報網や交渉術、さらには呪術的な知識といった、当時の武家社会においても有用なスキルを身につける機会となった可能性が考えられる。実際に、修験者は山岳修行を通じて各地の情報に精通し、また、その呪術的な力は戦勝祈願などにも用いられた。基信が後に外交交渉や情報収集で示した能力の淵源の一つとして、この修験者としての経験が間接的に影響したとしても不思議ではない。

さらに、基信は連歌や猿楽にも通じており、伊達家においてこれらの指南役も務めたとされる 4 。文化的素養は、当時の武将にとって重要な教養であり、外交儀礼や他家との交流においても役立つものであった。

2.2. 才能の発掘:中野宗時による登用と伊達輝宗への推挙

若い頃に諸国を周遊したとされる基信は 8 、その後、伊達氏の重臣であった中野宗時(なかの むねとき)にその才知を見出され、取り立てられた 3 。当初は中野宗時の家臣、いわゆる陪臣(ばいしん)として伊達氏に仕えることとなった 4 。

基信のキャリアにおける大きな転機は、伊達輝宗の代に起こった中野宗時の謀叛事件である。晴宗政権下で権勢を振るった中野宗時は、輝宗の代になるとその権力を疎まれ、謀叛を企てたとされる 2 。この際、基信は宗時の謀叛計画を主君である伊達輝宗に密告した 8 。この行動は、自身の直接の主君を裏切るという大きな賭けであったが、結果として輝宗の信頼を得ることに繋がった。輝宗は、父・晴宗の代からの重臣である宗時の影響力を排除し、自身の権力基盤を強化する意図もあってか、陪臣であった基信の情報を重視し、宗時を追放した。そして、この功績により基信は輝宗に重用され、伊達家中における地位を確立していくことになる。この一件は、基信の政治的嗅覚の鋭さと、時流を見極める能力の高さを示すと同時に、輝宗の家臣団再編への強い意志を反映した出来事であったと言えよう。

3. 伊達輝宗の懐刀としての活躍

中野宗時失脚後、遠藤基信は伊達輝宗の厚い信任を得て、その側近として伊達家の内政・外交において中心的な役割を担うことになる。

3.1. 内政における手腕:領国経営への貢献

遠藤基信は、伊達家の内政を取り仕切るようになり、その卓越した行政手腕を発揮したと評されている 6 。ある資料によれば、「実務の面では、一戦国大名の重臣として戦国期から藩政期に至るまで実戦よりも内政・外交(交渉)を主とし、戦役にあっては兵站という地味な仕事を完璧にこなした」とされ 5 、彼の能力が実務面に長けていたことを示唆している。

具体的な内政への関与としては、伊達領内の鷹場の監督が挙げられる。良質な「伊達の名鷹」の産地が遠藤氏の領内にあったとされ、その管理は遠藤氏の重要な役割であった 9 。鷹は当時の武家社会において重要な贈答品であり、外交においても大きな意味を持っていたため、その生産管理は内政上も外交上も意義深いものであった。

伊達輝宗の時代には、軍役制度の見直し、年貢徴収方法の改革、さらには米沢や黒川といった市場町の保護育成策など、領国経営の安定と発展を目指した内政改革が積極的に行われた 10 。輝宗の筆頭家老的な立場にあった基信が、これらの重要な政策の立案や実行に深く関与したことは想像に難くない。例えば、軍役制度の改革においては、各地域の有力家臣に対する動員数や装備基準の明確化が行われたが、このような制度設計やその円滑な運用には、基信のような実務能力に長けた家臣の補佐が不可欠であったと考えられる。同様に、年貢徴収方法の見直しや市場町の保護といった民政に関わる政策においても、領内の実情把握や具体的な施策の実施において、彼の行政手腕が発揮されたであろう。以下の表は、輝宗期の主要政策と、それに対する基信の関与が推測される役割をまとめたものである。

表1:伊達輝宗期における遠藤基信の関与が推測される主要政策

|

伊達輝宗が行った主要政策 (典拠: ) |

遠藤基信の想定される役割 (典拠に基づく推測: ) |

|

軍役制度改革(動員数・装備基準の明確化) |

政策立案補佐、制度設計、各地域への通達・調整 |

|

年貢徴収方法の見直し(凶作時の減免措置明確化など) |

実態調査、制度案作成、徴収システムの監督 |

|

市場町の保護策(米沢・黒川の市の振興など) |

保護政策の企画、関連法規の整備、商人との折衝 |

|

荒廃田畑の復興・新田開発 |

開発計画の策定支援、資源配分、進捗管理 |

これらの政策は伊達家の国力増強に繋がり、輝宗が家督を継いだ際の約12万石から15万石以上へと石高が増加したとされる背景には 10 、基信のような有能な家臣による内政運営の貢献があったと考えられる。ただし、現存する資料からは、基信が具体的にどの政策にどのように関与したかを示す直接的な記述は見当たらない点も付記しておく 10 。

3.2. 外交戦略の展開:織田信長・徳川家康との交渉

伊達輝宗は、室町幕府の衰退と織田信長の台頭という中央の大きな変化を敏感に察知し、早くから信長との関係構築に乗り出していた。この外交政策において、執政(筆頭家老)であった遠藤基信(史料によっては遠藤元信とも記される 5 )が中心的な役割を担った。

天正元年(1573年)10月、輝宗は初めて織田信長に使者を派遣し、鷹などを献上した 5 。翌天正2年(1574年)2月には、信長からの返書と、伊達氏との外交窓口であった織田家臣・祝弥三郎(いわい やさぶろう)から基信に宛てた書状がもたらされている 5 。さらに天正3年(1575年)10月には、輝宗は再び鷹師に馬や鷹を持たせて信長のもとへ派遣し、この際、基信も書状を通じて黒毛の馬一頭を献上している 5 。これらの活発な外交交渉は、基信が実務を担当し、伊達氏の外交方針を具体的に推進していたことを示している。

信長のみならず、当時東海地方で勢力を拡大しつつあった徳川家康との関係構築にも、基信の先見性がうかがえる。天正7年(1579年)7月、家康から輝宗と基信宛に初めて書状が届けられた 5 。これは、それ以前に家康の鷹師である中川某が伊達領を訪れた際、基信がこれを懇切丁寧に待遇したことに対する返礼であり、今後の友好関係を願うものであった。伊達家の公式記録である『治家記録』は、基信が家康の名声を遠国にまで聞こえていることを鑑み、将来を見据えて中川某を厚遇したことが、後の伊達氏と徳川氏の良好な関係の端緒となったと高く評価している 5 。基信のこのような細やかな配慮と先見性は、地方勢力であった伊達氏が中央の有力者と繋がりを持ち、情報を得ていく上で極めて重要な外交手腕であったと言える。

以下の表は、遠藤基信が関与した主要な外交活動を時系列で整理したものである。

表2:遠藤基信による主要な外交活動年表

|

年代 |

交渉相手 |

具体的な行動・内容 |

関連史料 (主な典拠) |

意義・成果 |

|

天正元年 (1573) 10月 |

織田信長 |

輝宗、初めて信長に使者を派遣、鷹を献上。 |

5 |

中央の覇者信長との公式な接触開始。 |

|

天正2年 (1574) 2月 |

織田信長、祝弥三郎 |

信長の返書、祝弥三郎より基信宛の書状が到着。 |

5 |

信長政権との外交ルート確立。基信が窓口となる。 |

|

天正3年 (1575) 10月 |

織田信長 |

輝宗、鷹師に馬・鷹を持たせ信長へ派遣。基信も書状で黒毛馬一頭を献上。 |

5 |

関係の維持・深化。基信個人の献上も見られる。 |

|

天正3年 (1575) 11月 |

織田信長 |

使者帰国。信長からの返書と虎皮・豹皮等の進物を持参。 |

5 |

信長からの厚遇。外交の成果。 |

|

天正5年 (1577) 5月 |

織田信長 |

鷹を献上。 |

5 |

定期的な交流の継続。 |

|

天正7年 (1579) 7月 |

徳川家康 |

家康より輝宗・基信宛に書状到来。鷹師中川某への厚遇に対する謝意。 |

5 |

家康との関係構築の端緒。基信の先見性が評価される。 |

|

天正11年 (1583) 3月 |

北条氏照 |

氏照より基信に書状到来。 |

5 |

関東の雄、北条氏との外交ルート維持。 |

これらの外交活動は、伊達氏が奥羽の雄としての地位を固め、中央政権の動向に対応していく上で不可欠なものであり、その多くを基信が主導していたことがわかる。

3.3. 文化的素養と影響:連歌・猿楽の指南役として

遠藤基信は、武勇や政務能力に優れていただけでなく、豊かな文化的素養を身につけていた人物であった。史料によれば、彼は連歌や猿楽に長け、伊達家においてこれらの指南役も務めたとされている 4 。NHK大河ドラマ『独眼竜政宗』(1987年放送)においても、基信は連歌の嗜みを持つ風流人として描かれており 1 、その文化的側面が広く認識されていることがわかる。

さらに、茶道、和歌、書といった分野にも通じていたとされ 5 、多才な文化人であったことが窺える。戦国時代において、これらの文化的素養は単なる個人の趣味に留まらず、外交儀礼や他家との交流、さらには家臣団の結束や当主の教育においても重要な役割を果たした。基信が伊達家の「指南役」であったという事実は、彼が単にこれらの文化を嗜むだけでなく、他者に教授できるほどの高い技量と知識を有していたことを示している。

小説『遠藤基信 土蜘蛛退治』では、基信が猿楽の演目「土蜘蛛」を演じ、その迫力で伊達晴宗・輝宗親子や重臣たちを感嘆させ、輝宗からは手ほどきを願われるほどであったと描かれている。また、同小説では基信が猿楽を通じて輝宗を教育し、儒教、武術、兵法などの勉学を徹底させたとされている 4 。これらは創作上の描写ではあるが、基信の文化的素養が主君の教育や精神的支柱となる側面を持っていた可能性を示唆しており、興味深い。彼の文化的活動は、政治的・外交的活動と切り離されたものではなく、むしろ相互に補完し合い、伊達家における彼の影響力を高める一因となっていたと考えられる。

4. 伊達政宗への継承と片倉景綱の推挙

遠藤基信の功績は、伊達輝宗一代の補佐に留まらず、次代の伊達政宗への円滑な権力移譲と、その後の伊達家の安泰を見据えたものであった。

4.1. 若き政宗への奉仕と教育的役割

伊達輝宗は天正13年(1585年)に非業の死を遂げるが、遠藤基信はその後も若き当主となった伊達政宗に仕えた。しかし、その期間は短く、輝宗の後を追って殉死することになる 1 。

輝宗は生前、嫡男・政宗の教育に極めて熱心であり、片倉小十郎景綱を傅役(もりやく)につけ、臨済宗の名僧・虎哉宗乙(こさい そういつ)を学問の師として招くなど、将来を見据えた人材育成に力を注いでいた 12 。輝宗の側近筆頭であった基信が、主君のこの重要な方針である嫡子の教育環境整備に関与しなかったとは考えにくい。小説『遠藤基信 土蜘蛛退治』においては、基信が資福寺の住持として虎哉宗乙を学僧として招き、政宗に儒学を学ばせた人物として描かれている 4 。これが史実であるかについてはさらなる検証が必要であるが、輝宗の意向を汲み、政宗の教育環境全般に対して実務面でサポートしていた可能性は十分に考えられる。

4.2. 片倉景綱の才能を見出し、輝宗へ推挙した慧眼

遠藤基信の数ある功績の中でも、後世に大きな影響を与えたものとして特筆されるのが、若き日の片倉小十郎景綱の非凡な才能を見抜き、伊達輝宗に推挙したことである 13 。基信は景綱を「後来国家の大器たるべし」(将来、国家にとって大いなる器量を発揮するであろう)と高く評価したと伝えられている 13 。

片倉景綱は、後に伊達政宗の右腕として数々の困難な局面で主君を支え、「智の片倉景綱」と称されるほどの活躍を見せる 14 。基信によるこの推挙がなければ、政宗の輝かしい治世も、また伊達家のその後の歴史も大きく異なっていた可能性があり、「今の白石(しろいし、片倉氏の所領)はなかったかもしれない」 13 とまで言われるほどである。この一点からも、基信の人物を見抜く眼の確かさと、その判断が伊達家の将来に与えた影響の大きさが窺える。基信のこの行動は、単に有能な人材を登用したというに留まらず、伊達家の歴史における一つの重要な分岐点を形成したと言っても過言ではない。

5. 粟之巣の変と主君への殉死

遠藤基信の生涯は、主君伊達輝宗の突然の死と、それに続く自身の殉死という悲劇的な結末を迎える。

5.1. 事件の概要と輝宗の最期

天正13年(1585年)10月8日、伊達輝宗は二本松城主・畠山義継(はたけやま よしつぐ)によって拉致されるという衝撃的な事件が発生した。これは「粟之巣の変(あわのすのへん)」として知られている 7 。畠山義継は、先の戦いで伊達政宗に降伏するにあたり、輝宗の調停を受けていた。その謝意を表すために宮森城(現在の福島県二本松市)に滞在していた輝宗を訪れ、面会が終わり出立する輝宗を玄関で見送ろうとした際に、突如として輝宗を捕らえたのである 15 。

輝宗が拉致されたとの報を受け、伊達成実(だて しげざね)や留守政景(るす まさかげ)らが兵を率いて追跡し、二本松領との境目にあたる阿武隈川河畔の高田原(現在の福島県本宮市)で追いついた。この時、輝宗は「わしにかまわず撃て」と叫んだとされ、伊達勢は一斉に鉄砲射撃を行った。この銃撃により、輝宗と畠山義継は共に死亡したと、『成実記』や伊達家の公式記録である『伊達治家記録』は伝えている 15 。輝宗はこの時、享年42であった 16 。

しかし、輝宗の最期については諸説が存在する。『会津旧事雑考』によれば、現場に駆けつけた政宗が覚悟を決めたことを察した義継が輝宗を刺殺したとされ、また『奥羽永慶軍記』は、政宗自身が義継と輝宗を撃ち殺したと記している 16 。これらの記述の差異は、事件の衝撃の大きさと、それぞれの立場からの解釈や伝聞の違いを反映しているものと考えられる。小説『遠藤基信 土蜘蛛退治』では、輝宗の「わしにかまわず、撃つのだ」という命令に従い、基信が鉄砲隊に発砲させたと描かれているが 4 、これは創作上の演出であり、史実として基信がその場で具体的にどのような指示を出したかについての確たる史料は見当たらない。いずれにせよ、主君の非業の死という事態は、長年輝宗に仕えてきた基信にとって、殉死を決意させるに十分な衝撃であったことは間違いない。

5.2. 基信の殉死:その決断と戦国武将の死生観

主君・伊達輝宗の横死という悲劇を受けて、遠藤基信はその忠誠を尽くすべく、殉死の道を選んだ。天正13年(1585年)10月21日(史料により日付には若干の揺れがあり、輝宗の忌日や二七日などとされる 1 )、基信は輝宗の墓前(山形県高畠町の資福寺跡と伝えられる 7 )で自刃し、その生涯を閉じた 1 。享年54であった 7 。

この時、基信だけでなく、内馬場右衛門(うちばば うえもん)や須田伯耆(すだ ほうき)といった他の家臣も輝宗に殉じており 16 、粟之巣の変が伊達家中に与えた衝撃の大きさを物語っている。基信の殉死は、輝宗への篤い忠誠心の表れとして後世に語り継がれ 12 、殉死に際しては、後事を片倉小十郎に託すかのようであったとも言われている 1 。

戦国時代から江戸時代初期にかけて、主君の死に際して家臣が後を追う「殉死」は、忠義の極致を示す行為として美化される側面があった。しかし一方で、有能な家臣を一度に失うことは藩経営にとって大きな損失となるため、江戸幕府によって次第に禁じられていくことになる 18 。基信の殉死は、そのような殉死禁止の風潮が強まる以前の、戦国武将の純粋な忠節の発露と捉えることができる。彼の生涯を通じた輝宗への献身ぶりを鑑みれば、その殉死の最大の動機は、個人的な忠義と主君を失った深い悲しみ、そして武士としての美学にあったと考えられる。また、片倉景綱に後事を託すような動きがあったとすれば、それは自身の死が伊達家の将来に混乱を招かないよう配慮した、最後の奉公であったとも解釈できよう。

6. 遠藤基信の遺産と子孫

遠藤基信の死後も、彼が伊達家にもたらした影響は残り、その家系もまた伊達家臣として続いていく。

6.1. 嫡男・遠藤宗信の生涯:朝鮮出兵、出奔、早世

遠藤基信の家督は、嫡男である遠藤宗信(むねのぶ、通称は文七郎)が継承した 1 。宗信は伊達政宗に仕えたが、その生涯は波乱に富み、短いものであった。

文禄元年(1592年)、豊臣秀吉による朝鮮出兵(文禄の役)に際し、政宗に従って肥前名護屋(現在の佐賀県唐津市)の陣に赴いたが、この地で一時出奔するという事件を起こしている 1 。出奔の理由については複数の記述がある。ある史料では「(朝鮮から)帰国後の報奨が少なかったことに不満を抱いて出奔」したとされ 19 、これが直接的な原因であった可能性が高い。一方で、「朝鮮出兵の直前、豊臣秀吉の勘気を蒙り、勘当出奔」したとする記述もあるが 6 、他の史料と照らし合わせると、秀吉の勘気はそれ以前の出来事である可能性も示唆される 6 。

その後、宗信は帰参を許され、朝鮮へ渡海し奮戦した。しかし、帰国後の文禄2年(1593年)4月、京都において22歳という若さで病没した 6 。偉大な父・基信が殉死という形で主君への絶対的な忠誠を示したのに対し、息子・宗信は報奨への不満から一時的とはいえ主君の下を離れるという行動をとった。この対比は、戦国末期から近世へと移行する時代の中で、武士の忠誠のあり方や主君との関係性が変化しつつあったこと、あるいは宗信個人の気質や境遇が影響した結果なのかもしれない。

6.2. 遠藤家のその後と「遠藤家文書」の価値

遠藤宗信の早世の後、遠藤家は宗信の弟である遠藤玄信(はるのぶ、または もとのぶ)が継いだ 6 。遠藤家はその後も仙台藩の重臣として存続し、代々伊達氏に仕えたとされている 12 。これは、初代基信が築いた功績と信頼がいかに大きなものであったかを物語っている。

近年、この遠藤家に伝来した古文書群である「遠藤家文書」が、宮城県白石市で大量に発見され、歴史的に非常に価値の高い資料として専門家の注目を集めている 13 。これらの文書には、戦国期の書状のほか、遠藤家の歴代当主が収集したと思われる文書も含まれており 22 、遠藤基信個人のみならず、戦国時代から江戸時代初期にかけての伊達家や東北地方の歴史を解明する上で、新たな光を当てるものと大いに期待されている。一族によって大切に守り伝えられてきた記憶が、数百年という時を経て歴史資料として再評価され、我々の歴史理解に新たな知見をもたらすという好例と言えよう。

7. 結論:遠藤基信の歴史的評価

遠藤基信は、伊達輝宗の時代において、その卓越した内政・外交手腕によって伊達家の屋台骨を支え、特に織田信長や徳川家康といった中央政権との繋がりを確立するなど、伊達家の発展に大きく貢献した知将であった 5 。彼の働きなくして、後の政宗時代の伊達家の飛躍はなかったかもしれない。

特筆すべきは、若き片倉景綱の才能を見抜き、輝宗に推挙した慧眼である。景綱は後に政宗の片腕として伊達家を支えることになるが、この人事登用は次代の政宗政権の安定と発展に不可欠な布石となり、その功績は計り知れない 13 。

また、輝宗への絶対的な忠誠心は、粟之巣の変における主君の非業の死に際して、自らの命をもって殉じるという形で全うされた。この行為は、戦国武将の鑑として、また主従関係の一つの理想形として後世に語り継がれるべきものである 1 。

さらに、基信は連歌や猿楽に通じた文化的素養も豊かで 4 、単なる吏僚や武将に留まらない多才な人物であったことが窺える。その多面性が、彼の政治的・外交的手腕をより一層際立たせていたのかもしれない。一部の資料では「伊達の三傑」の一人として称されることもあり 9 、伊達家中における彼の重要性が示唆されている(ただし、この呼称の具体的な構成員や文脈についてはさらなる検討が必要である)。

遠藤基信は、戦国時代という激動の時代にあって、知略、実務能力、先見性、そして何よりも忠誠心をもって主家を支え抜いた、理想的な家臣像の一つと言える。彼の生涯は、個人の才能と努力がいかに組織や歴史に影響を与えうるかを示す事例であり、その生き様や判断は現代においても多くの示唆を与えてくれる。特に、中央の先進的な情報や文化を積極的に取り入れようとした外交姿勢は、地方勢力が生き残るための普遍的な戦略とも言えるだろう。

近年発見された「遠藤家文書」の研究が進むことにより、これまで謎に包まれていた部分も含め、遠藤基信の事績や伊達家の歴史に関する理解がさらに深まることが期待される。彼の評価は、今後も新たな史料の発見と共に更新され続けていくであろう。

引用文献

- 独眼竜政宗の登場人物 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%AC%E7%9C%BC%E7%AB%9C%E6%94%BF%E5%AE%97%E3%81%AE%E7%99%BB%E5%A0%B4%E4%BA%BA%E7%89%A9

- 伊達宗遠(だてむねとお) - samidare http://samidare.jp/naoe/lavo?p=list&o=&ca=&off=15

- 遠藤基信 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/EndouMotonobu.html

- 時代小説「遠藤基信 土蜘蛛退治」 - 松川町観光協会 https://www.matsukawa-kanko.jp/?p=6902

- 史伝 『仙台藩主伊達政宗と 官房長官 茂庭綱元 』 https://hsaeki13.sakura.ne.jp/satou20230104.pdf

- 遠藤基信 - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 - FC2 https://haiyaku.web.fc2.com/endo.html

- 遠藤基信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E8%97%A4%E5%9F%BA%E4%BF%A1

- 東北城館魂 御廟所 https://joukan.sakura.ne.jp/gobyousho/gobyousho.html

- 伊達家の武将たち/戦国観光やまがた情報局 https://sengoku.oki-tama.jp/m/?p=log&l=152831

- 伊達輝宗(だて てるむね) 拙者の履歴書 Vol.37〜奥州を護りし父の ... https://note.com/digitaljokers/n/nc5b0a6a24d72

- 史伝 『仙台藩主伊達政宗と 官房長官 茂庭綱元』 https://hsaeki13.sakura.ne.jp/satou20231201.pdf

- 伊達輝宗: 猛将妄想録 http://mousouroku.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-76e9.html

- 遠 藤基信 - 白石市役所 https://www.city.shiroishi.miyagi.jp/uploaded/attachment/2623.pdf

- 片倉景綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%87%E5%80%89%E6%99%AF%E7%B6%B1

- 粟ノ巣の変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%9F%E3%83%8E%E5%B7%A3%E3%81%AE%E5%A4%89

- 出羽国・慈雲山資福寺跡(山形県高畠町) 伊達輝宗墓所 | 千代と限らじ仙臺の松 ~We are feelin' love together~ https://ameblo.jp/date-kyo0625/entry-12858938204.html

- ⑬大河ドラマ「べらぼう」&再放送の「独眼竜政宗」第十三回|渡瀬水葉 - note https://note.com/mesuguri0940/n/n2a93684da6bc

- 家臣の「殉死」を防ぐために黒田官兵衛が犠牲にしたものとは⁉︎「殿、ワタクシも!」は - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/121871/

- 伊達家関連史料に見る伊達政宗の三重臣らの出奔 https://hsaeki13.sakura.ne.jp/satou2024014.pdf

- 遠藤宗信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E8%97%A4%E5%AE%97%E4%BF%A1

- 遠藤 潔オフィシャルサイト|遠藤潔の活動報告 http://www.kiyoshi-endo.com/information/detail.php?id=72

- 報告書「伊達氏重臣遠藤家文書~戦国編2~」を刊行しました - 白石市役所 https://www.city.shiroishi.miyagi.jp/soshiki/30/9617.html

- 記憶が歴史資料になるとき : 遠藤家文書と歴史資料保全 - CiNii 図書 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB22003706