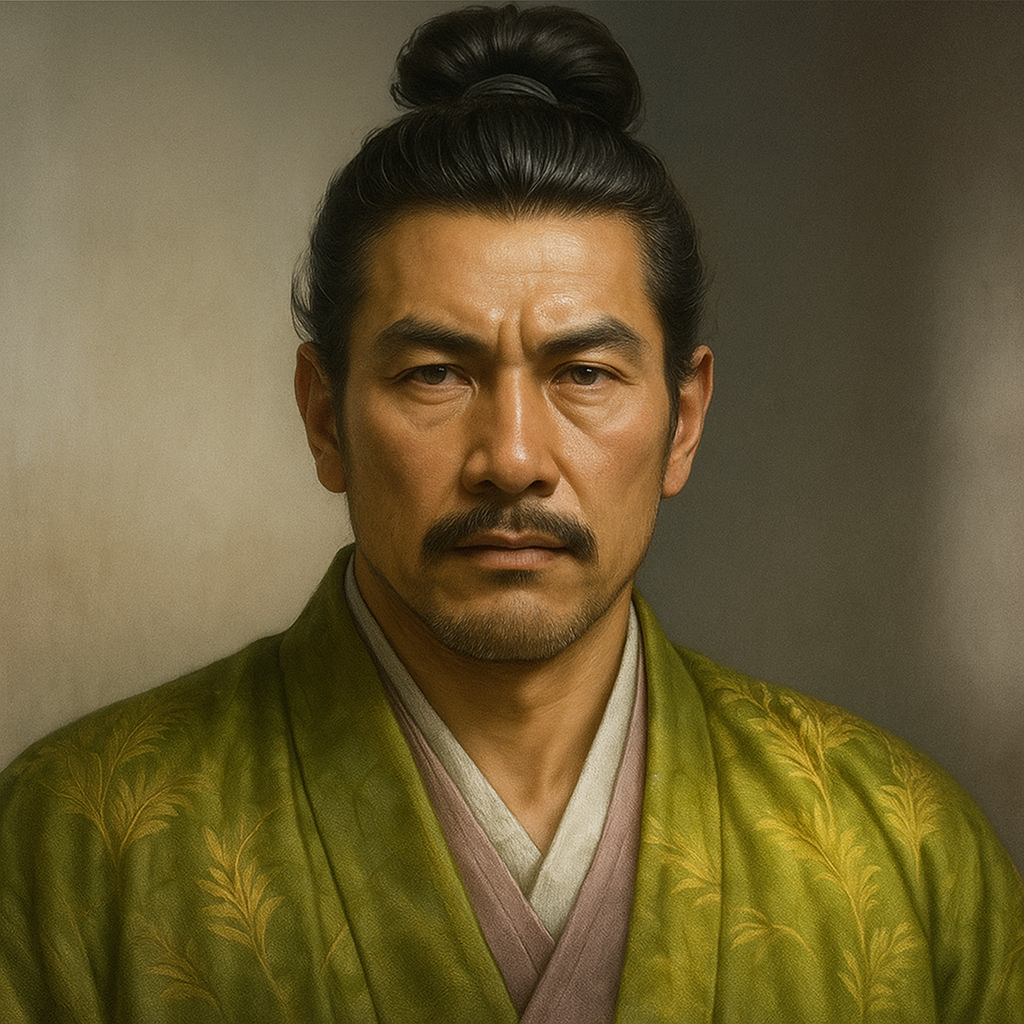

里見忠義

里見忠義は房総里見氏最後の当主。若くして家督を継ぐも、大久保忠隣事件に連座し改易。配流先で没し、八賢士伝説のモデルとなった。

里見忠義の生涯と改易の真相 ― 史実と『南総里見八犬伝』の狭間で

序章:悲劇の大名・里見忠義 ― 史実と伝説の狭間で

本報告書は、安房里見氏十代にして最後の当主、里見忠義の生涯を、史実に基づいて徹底的に解明し、その悲劇性の本質を多角的に分析することを目的とする。彼の名は、曲亭馬琴の長編伝奇小説『南総里見八犬伝』のモデルとして広く知られているが、その華やかな文化的記憶の影には、徳川幕府確立期という時代の激流に翻弄された一人の大名の、過酷な実像が隠されている 1 。

里見忠義の生涯は、単なる一個人の物語ではない。それは、戦国の遺風が色濃く残る江戸時代初期において、徳川幕府がいかにして盤石な支配体制を築き上げていったかを示す、重要な歴史の証言でもある。本報告書では、忠義の出自と若き日の治世、幕府の権力闘争に巻き込まれて改易に至る経緯、配流先での失意の生活と最期、そして彼の死後に生まれた「八賢士」の伝説と子孫たちの行方を、現存する資料を丹念に読み解きながら詳述する。史実としての忠義の悲劇と、物語として昇華された文化的記憶、その二つの側面を交差させることで、これまで断片的に語られることの多かった里見忠義という人物の全体像を、歴史的文脈の中に正確に位置づけることを目指すものである。

第一部:安房里見氏の継承と若き当主の治世

第一章:名門里見氏の血脈と父・義康の時代

里見忠義の生涯を理解するためには、まず彼が背負っていた里見氏という家の歴史的背景を把握する必要がある。里見氏は、清和源氏新田氏の庶流を祖とし、上野国碓氷郡里見郷(現在の群馬県高崎市)を発祥の地とする名門武家である 4 。室町時代の享徳の乱を契機に房総半島へ進出し、戦国時代を通じて小田原の北条氏と激しい抗争を繰り広げながら、安房国を中心に一大勢力を築き上げた 5 。

忠義の父であり、安房館山藩の初代藩主である里見義康は、この激動の時代を巧みに乗り越えた優れた武将であった 5 。天正18年(1590年)の豊臣秀吉による小田原征伐の際、参陣の遅れから上総国を没収され、所領は安房一国に限定されるという苦境に立たされた 7 。しかし、その後は徳川家康の与力大名として巧みな外交手腕を発揮し、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは、家康の主力部隊とは別に、会津の上杉景勝に備えるため下野国宇都宮まで出陣した 7 。この功績が認められ、戦後、常陸国鹿島郡に3万石を加増され、安房国9万石余と合わせて合計12万石余を領する、関東地方における唯一の有力な外様大名としての地位を確立したのである 8 。

義康はまた、本拠地を従来の岡本城から館山城へと移し、本格的な城郭と城下町の建設に着手した 2 。さらに、太閤検地の結果に基づいて家臣団への知行割を実施するなど、中世的な領主から近世的な大名への脱皮を推し進め、里見氏の権力基盤を強固なものとした 9 。このように、忠義が家督を継いだ時点での里見家は、徳川幕府体制下で確固たる地位を築き、将来を嘱望される大名家であった。

第二章:若き藩主・忠義の治世(慶長8年~慶長19年)

文禄3年(1594年)、里見義康の嫡男として、後の忠義である梅鶴丸が誕生した 12 。しかし、父・義康は慶長8年(1603年)に31歳という若さで急逝し、梅鶴丸はわずか10歳で家督を相続することとなった 1 。藩主が幼少であったため、叔父の里見忠重(後の板鼻藩主、慶長18年に改易)や、一門衆の正木時尭、家老の堀江頼忠、板倉昌察といった重臣たちが後見人となり、合議制で藩政を補佐する体制が敷かれた 12 。

幕府との関係構築も順調に進められた。慶長11年(1606年)11月15日、13歳となった梅鶴丸は江戸城にて二代将軍・徳川秀忠の面前で元服の儀を執り行い、秀忠から偏諱(名前の一字)を賜って「忠義」と名乗った 7 。同時に従四位下・安房守に叙任され、後には侍従にも任じられるなど、幕府から正式な大名当主として認められ、徳川政権下での地位を確かなものにした 10 。

若き忠義の名の下、藩政は父・義康の路線を継承し、着実に遂行された。特筆すべきは、その先進的な経済政策である。慶長17年(1612年)10月には、領内における金子(金貨)、木布、新ひた銭、実綿といった主要商品の売買価格を公定する法令を発布しており、これは父の代よりも強力な商業統制政策であった 12 。また同年2月には、領内で捕獲された鯨について、一頭ごとに皮の一部を伊勢神宮へ初穂として献上するよう命じており、当時の安房で盛んであった捕鯨業を藩が管理・把握していたことが確認できる 12 。さらに、慶長18年(1613年)には無住となっていた知恩寺に寺領を寄進するなど、領内の寺社勢力の保護にも意を用いていた 12 。

これらの政策は、10代の忠義が自ら立案したとは考えにくい。むしろ、父・義康の時代から里見家に仕えてきた有能な官僚的家臣団が、その実務能力を継続して発揮していた証左と見るべきである 15 。里見家は単なる武断的な勢力ではなく、海上交通の要衝という地の利を活かした商業や漁業を経済基盤とし、高度な統治能力を持つ組織であった。しかし、皮肉なことに、この統治能力の高さと、それを支える経済力、そして強力な水軍の存在 16 こそが、江戸湾の安全保障を至上命題とする徳川幕府の警戒心を煽る要因となった。忠義個人の資質以上に、里見家という「組織」そのものが、幕府の全国支配体制において潜在的な「排除対象」と見なされる素地を、この時点で既に内包していたのである。

第二部:幕政の奔流と改易の真相

第一章:政略結婚 ― 栄光への道か、破滅への序曲か

慶長16年(1611年)、18歳になった里見忠義は、その後の運命を大きく左右する政略結婚に踏み切る。相手は、時の幕府老中であり、相模国小田原城主であった大久保忠隣の孫娘であった 7 。この婚姻は、単なる大名家同士の縁組ではなかった。忠義の正室となった女性は、忠隣の嫡男・忠常の娘であり、その母親は徳川家康の長女・亀姫の娘、すなわち家康の曾孫にあたる血筋であった 13 。これにより、里見家は幕府の最高権力者の一人である大久保忠隣と姻戚関係を結ぶと同時に、徳川将軍家とも遠縁ながら血縁で繋がることになったのである。

この婚姻の背景には、当時の徳川幕府が内包していた複雑な権力構造があった。駿府城にあって大御所として実権を握り続ける家康と、江戸城で将軍として政務を執る秀忠との間には、いわゆる「二元政治」体制が敷かれていた。そして、それぞれの側近たちの間では、激しい権力闘争が繰り広げられていた。家康の側には本多正信・正純父子が、秀忠の側には筆頭年寄として大久保忠隣が控え、両派閥は事あるごとに対立していた 18 。関東に唯一残った有力外様大名である里見家にとって、秀忠政権の中核を担う大久保忠隣と結びつくことは、自家の安泰を保障するための極めて重要な戦略的選択であった。この婚姻により、里見家は徳川家の権力中枢に深く食い込み、その未来は盤石になったかに見えた。

第二章:大久保長安事件と忠隣の失脚

しかし、里見家が頼みとした大久保忠隣の権勢は、盤石ではなかった。慶長17年(1612年)、キリシタン大名であった有馬晴信が、家康の側近である岡本大八に賄賂を贈って旧領回復を画策したとされる「岡本大八事件」が発覚する。この事件の取り調べをきっかけに、幕府内部の綱紀粛正の動きが活発化していった 19 。

その流れの中で標的となったのが、佐渡金山などを管理し、絶大な財力を背景に権勢を振るっていた幕府代官頭・大久保長安であった。長安は忠隣の与力であり、忠隣の庇護下でその地位を築いた人物であった 20 。慶長18年(1613年)、長安が病死すると、かねてより長安を敵視していた本多正純らは直ちに調査に乗り出し、生前の不正蓄財や幕府転覆の陰謀などを理由に、長安の一族をことごとく断罪した 20 。この「大久保長安事件」の捜査の矛先は、当然のごとく長安の後ろ盾であった大久保忠隣へと向けられた。

そして慶長19年(1614年)正月、ついに忠隣は、幕府の許可なく養女を縁組させたことや、キリシタンの取り締まりが不徹底であったことなどを理由に、突如改易を命じられ、所領である小田原城を没収の上、近江国彦根藩井伊家預かりの身となった 16 。これは、長年の政敵であった本多正信・正純父子による、周到に計画された政略的失脚劇であったと見られている 18 。この幕閣の頂点を揺るがす大事件の余波は、忠隣の孫婿である里見忠義のもとへ、容赦なく押し寄せることになる。

第三章:理不尽なる改易 ― その表と裏

大久保忠隣失脚から約8ヶ月後の慶長19年(1614年)9月9日、悲劇は現実のものとなる。忠義は、重陽の節句の祝賀を幕府に述べるため江戸屋敷に滞在していた。まさに登城しようとしていたその時、将軍秀忠からの使者が訪れ、忠義は安房一国の没収と、替地として伯耆国倉吉3万石への国替えという、耳を疑うような命令を下されたのである 12 。

幕府が公式に挙げた改易の理由は、主に以下の三箇条であったと伝えられている 23 。

第一に、義理の祖父である大久保忠隣が改易された際、忠義が密かに米や足軽を送って援助し、幕府への謀反に加担したこと。

第二に、幕府に無断で居城の館山城を大規模に修補し、堀を深くするなどして要塞化を図り、幕府に対して不穏な動きを見せたこと。

第三に、大名としての分限に不相応な数の浪人を召し抱えており、謀反の疑いがあること。

この突然の決定に対し、家臣の正木時尭らは、駿府にいる大御所・家康に直接赦免を嘆願したが、その訴えは全く聞き入れられなかった 12 。それどころか、命令からわずか7日後には、佐貫藩主の内藤政長らが館山に派遣され、里見氏の抵抗を警戒する厳戒態勢の中、館山城は櫓や門、石垣に至るまで徹底的に破却された 2 。忠義は、二度と故郷の土を踏むことなく、配流の地へと向かうことを余儀なくされた。

これらの改易理由は、客観的に見れば言いがかりに近いものであった。忠隣の謀反自体が、政敵による捏造の可能性が高い以上、それに加担したという第一条は根拠を失う 23 。城の修補や家臣の召し抱えも、当時の大名としては一般的な範囲のものであり、これを理由に12万石の大名を取り潰すのは、明らかに過剰な処分である。

真相は、改易が命じられた時期にこそ隠されている。慶長19年9月という時期は、徳川家が豊臣家との最終決戦である大坂の陣(同年11月開戦)を目前に控えた、極めて緊迫した時期であった 17 。幕府にとって、江戸の喉元である江戸湾の入り口を扼し、強力な水軍を擁する里見氏は、万が一にも大坂の豊臣方に呼応すれば、江戸の兵站線を断ち切られかねない、極めて危険な存在であった 13 。したがって、大久保忠隣の失脚は、この「目の上の瘤」であった里見氏を排除するための、またとない口実として利用されたのである 2 。忠義の改易は、単なる忠隣への「連座」という個人的な不運などではなく、大坂の陣を目前にした徳川幕府による、関東における潜在的脅威の「戦略的粛清」であったと結論付けられる。これは、江戸時代初期における外様大名政策の冷徹さと、その周到な計画性を示す象徴的な事件であった 14 。

第三部:伯耆倉吉での配流生活と最期

第一章:配流の地へ ― 屈辱的な処遇

慶長19年(1614年)9月末、失意の忠義一行は江戸の屋敷を出立し、長い道程を経て同年12月に伯耆国倉吉に到着した 12 。当初は倉吉城下の神坂(現在の倉吉市東町周辺)に屋敷を与えられたが、その処遇は過酷を極めた 4 。

幕府から与えられた知行は、表向きには「3万石」とされていた。しかし、これは全くの名目に過ぎず、実際に現地の代官・山田五郎兵衛から引き渡されたのは、久米郡・河村郡のうち、わずか4千石余りの土地であった 4 。かつて12万石を領した大名家を維持するには到底不可能な石高であり、これは実質的な改易、すなわち大名身分の剥奪に等しい処分であった。多くの家臣を養うことはできず、その多くは離散を余儀なくされたと考えられる。

追い打ちは続いた。元和3年(1617年)、播磨姫路から池田光政が因幡・伯耆両国の新たな領主として入封すると、忠義に残されていたわずかな領地も全て召し上げられてしまう 12 。代わりに与えられたのは、わずか百人扶持、すなわち100人分の俸禄米のみであった。これにより、忠義は領地を持たない、完全に池田家の監視下に置かれた「預かり人」という身分に落とされた。さらに居住地も、倉吉の中心部から郊外の下田中村へ、そして元和5年(1619年)には、より辺境の地である堀村(現在の倉吉市関金町堀)へと移され、その生活は配流された罪人と何ら変わらないものであった 4 。

この一連の処遇は、徳川幕府の巧みかつ冷徹な統治技術を示している。一度に全ての所領を没収すれば、追い詰められた里見家の家臣団が籠城などの武力抵抗に踏み切る可能性があった。しかし幕府は、まず「国替え」という形式で安房から引き離し、次に知行を大幅に削減して家臣団を解体させ、最後に池田氏の入封を機に領地を完全に召し上げるという段階的な手法を用いた。これにより、抵抗の意志と能力を徐々に削ぎ落とし、有力外様大名であった里見家を、大きな騒乱を起こさせることなく無力化することに成功したのである。忠義の悲劇は、武力だけでなく、法や手続きといった「統治技術」を駆使して大名を巧みにコントロールする、確立期の幕府の非情なシステムに飲み込まれた結果であった。

第二章:失意の中の領主としての矜持

名ばかりの領主となり、配流同然の生活を強いられる中でも、里見忠義は名門の当主としての矜持を失わなかった。わずかながらの財力を投じて、領主としての務めを果たそうとした痕跡が残されている。

元和2年(1616年)、まだ4千石の知行があった時期には、倉吉近郊の北条郷にあった山田八幡宮や北野天神の社殿を修造している 12 。さらに、百人扶持に減らされた後の元和6年(1620年)にも、山長大明神の社殿修造を行っており、困窮の中にあっても地域の安寧を願う領主としての姿勢を貫いていたことがわかる 12 。

特に、北栄町北尾の八幡神社を修造した際に奉納された棟札には、安房国での里見家再興を願う文言が記されていたと伝えられている 12 。これは、絶望的な状況下にあっても、いつの日か故郷に戻り、家名を再興するという望みを捨てていなかった忠義の悲痛な心情を物語る、貴重な物証である。

第三章:終焉 ― 悲運の貴公子の最期

しかし、忠義の願いが叶うことはなかった。領地を完全に召し上げられ、辺境の堀村に移されてからは、心労がたたったのか病気がちになったという 21 。そして元和8年(1622年)6月19日、お家再興の夢も空しく、堀村の屋敷にてわずか29歳の若さでその波乱の生涯を閉じた 4 。

公式には病死とされているが、そのあまりに若すぎる死には、絶望のあまり自刃したのではないかという説も根強く伝えられている 17 。いずれにせよ、その死は限りない無念に満ちたものであったに違いない。忠義の遺骸は、まず公儀(幕府の役人)による検死を受けた後、倉吉市和田にある定光寺の河原で荼毘に付された 17 。そして、生前の遺言に従い、その遺骨は倉吉の曹洞宗寺院・大岳院に手厚く葬られた 12 。これにより、鎌倉時代から続いた名門・安房里見氏の嫡流は、歴史の表舞台から完全に姿を消したのである。

第四部:忠義への殉死と「八賢士」伝説

第一章:忠臣たちの追腹

里見忠義の死は、彼に最後まで付き従った家臣たちの運命をも決定づけた。主君の死からちょうど3ヶ月後の元和8年(1622年)9月19日、忠義の近臣であった8人の家臣が、主君の後を追って殉死(追腹)を遂げたのである 4 。この行為は、主君への絶対的な忠誠を最高の美徳とする、当時の武士の価値観を象徴するものであった。

彼らの遺骨もまた、忠義の遺言に従い、主君が眠る大岳院に葬られた。現在も大岳院の墓所には、忠義の墓石を囲むようにして、この8人の忠臣たちの墓碑が並び立っている 4 。また、忠義終焉の地である倉吉市関金町堀には「里見忠義主従之廟」が、そして遠く離れた故郷、館山城跡の麓にも、倉吉から分骨されたと伝わる「八遺臣の墓」が祀られ、その忠義は今日まで語り継がれている 4 。

第二章:「八賢士」の誕生

忠義に殉じた8人の忠臣たちは、後世「八賢士」として知られるようになる。その名の由来は、彼らの戒名にある。忠義の戒名は「雲晴院殿心叟 賢 涼大居士」というが、殉死した8人全員の戒名にも、主君への敬意と彼らの忠義を讃えて、この「賢」の一字が与えられたのである 21 。

この八賢士が単なる伝説上の存在ではないことは、彼らが眠る大岳院の過去帳(故人の記録)によって証明されている。そこには、殉死した家臣たちの俗名(生前の通称)と戒名が明確に記されており、彼らが実在した人物であったことを示す、極めて貴重な一次史料となっている 17 。

【表1】里見忠義と八賢士の墓所・戒名一覧

以下の表は、大岳院の記録に基づき、里見忠義と殉死した八賢士の戒名、及び判明している俗名をまとめたものである。

|

対象者 |

俗名(通称) |

戒名 |

備考 |

|

里見忠義 |

梅鶴丸 |

雲晴院殿前拾遺心叟賢涼大居士 |

安房里見氏最後の当主。大岳院に墓所 12 。 |

|

殉死者 1 |

(不明) |

心晴海賢居士 |

大岳院過去帳による 17 。 |

|

殉死者 2 |

徳治郎 |

心相龍賢居士 |

大岳院過去帳による 17 。 |

|

殉死者 3 |

権八郎 |

心龍盛賢居士 |

大岳院過去帳による 17 。 |

|

殉死者 4 |

権之丞 |

心凉晴賢居士 |

大岳院過去帳による 17 。 |

|

殉死者 5 |

安太郎 |

心盛宗賢居士 |

大岳院過去帳による 17 。 |

|

殉死者 6 |

総太夫 |

心顔梅賢居士 |

大岳院過去帳による 17 。 |

|

殉死者 7 |

堀之丞 |

心月浄賢居士 |

大岳院過去帳による 17 。 |

|

殉死者 8 |

(不明) |

心光智賢居士 |

大岳院過去帳による 17 。 |

注:殉死した家臣の人数については、現地の伝承では6人(六人塚)、位牌では7人とする説もあり、記録によって揺れが見られる 12 。本表は、最も信憑性が高いとされる『大岳院過去帳』の記録 17 に基づいている。

第三章:史実から物語へ ― 『南総里見八犬伝』への昇華

この里見忠義と八賢士の悲劇的な逸話は、約200年の時を経て、江戸時代後期の戯作者・曲亭馬琴の創作意欲を強く刺激した。馬琴はこの史実を着想源として、日本文学史上屈指の長編伝奇小説『南総里見八犬伝』を書き上げたと広く考えられている 2 。馬琴は執筆にあたり、全国の史料や伝承を渉猟したとされ、その過程で遠く離れた伯耆国倉吉に伝わるこの忠臣たちの物語に触れた可能性が極めて高い 12 。

史実と物語を比較すると、その巧みな換骨奪胎の跡が見て取れる。

- 共通点: 物語の舞台となる「里見家」と、その危機を救う「8人の忠臣(犬士)」という物語の核となるモチーフは、明らかに史実に基づいている。史実における主君・忠義への「忠誠」は、物語の中では「仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌」という儒教的な八つの徳目を象徴する霊玉を持つ八犬士という形で、より普遍的な理念へと昇華された 39 。

- 相違点: 一方で、物語の時代設定は戦国時代初期の初代当主・里見義実の代にまで遡り、伏姫と神犬・八房との間に結ばれる因縁という人犬交婚譚や、霊玉の飛散と集結といった奇想天外な伝奇的要素がふんだんに盛り込まれ、史実とは全く異なる壮大なファンタジーとして再構築されている 39 。

『南総里見八犬伝』は出版されるや否や江戸で爆発的な人気を博し、歌舞伎や浮世絵の題材としてもてはやされた。この物語の絶大な影響力により、「里見氏」の歴史的イメージは、史実の悲劇を超えて、『八犬伝』の持つ勇壮なロマンと分かちがたく結びつくことになった。一人の大名の悲運の死と、それに殉じた家臣たちの忠義という史実は、文学作品という媒体を通じて不滅の物語へと昇華され、現代に至るまで、里見氏ゆかりの地である千葉県館山市と鳥取県倉吉市の双方にとって、かけがえのない文化観光資源として生き続けている 3 。

第五部:大名里見氏の断絶と血脈の行方

第一章:「跡継ぎなし」という公式見解の虚実

元和8年(1622年)、里見忠義が29歳で死去したことを受け、徳川幕府は里見家に対して「嗣子(しし)なし」、すなわち跡継ぎがいないことを理由に、大名家としての断絶、すなわち改易を正式に宣告した 4 。これにより、安房館山藩は消滅し、戦国時代から続いた房総の名門・里見氏は、大名としての歴史に幕を閉じた。

しかし、この「跡継ぎなし」という公式見解は、事実とは異なっていた。複数の史料や各地の伝承を突き合わせると、忠義には正室との間に二人の娘が、さらに側室との間にも少なくとも三人の男子がいたことが確実視されている 12 。これは、幕府が里見家の存続を望まず、意図的に「断絶」という結論を導き出したことを示す、極めて有力な状況証拠である。幕府の狙いは、あくまで里見家という「大名家」の取り潰しであり、その血脈の根絶ではなかった。そのため、子供たちの存在は黙認され、彼らはそれぞれ異なる道を歩むことになった。

第二章:遺された子供たちのそれぞれの道

大名家としては断絶させられた里見氏であったが、忠義の血脈は、形を変えて江戸時代を生き抜いていった。その動向は、正室の子と側室の子で大きく異なる。

正室(大久保忠常の娘)の子女

幕府老中・大久保忠隣の孫娘であった正室が生んだ二人の娘は、母方の縁を頼り、いずれも幕府の直臣である旗本の家へと嫁いでいる。

- 長女: 旗本の鳥居成次の養女となった後、同じく旗本の久永飛騨守重章に嫁いだとされる。ただし、一説には重章の妻ではなく母であったとも言われている 12 。

- 次女: 母方の祖父にあたる大久保忠常(故人)の養女という形をとり、旗本・木下延由(縫殿助)の正室となった 12 。

側室の子女とその他の伝承

一方で、側室が生んだ男子たちは、より多様な運命を辿った。

- 里見利輝: 慶長19年(1614年)生まれ。改易後は故郷の安房国で旧家臣の印東氏に密かに育てられたと伝わる。正保元年(1644年)に31歳で没し、墓は現在の千葉県南房総市三芳の延命寺にある。利輝の孫である義旭の代からは、越前国鯖江藩(現在の福井県鯖江市)の藩主・間部氏に家臣として仕え、武士としての家名を後世に伝えた 47 。この鯖江里見家は、江戸時代を通じて里見家ゆかりの地の調査や先祖の墓参を熱心に行い、一族の歴史の記録と顕彰に努めた 47 。

- 山下貞倶: 側室・山下休蔵の娘の子。通称は休三。寛永11年(1634年)に徳川家光に召し出され、150俵取りの下級旗本となった。当初は母方の姓を名乗ったが、後に里見姓に復したとされる 12 。

- 広部義次: 側室・広辺高次の娘の子。通称は忠三郎。母方の縁故を頼って若狭国小浜(現在の福井県小浜市)へ移住し、江戸時代中期に里見姓に復したと伝わっている 12 。

- 土佐里見氏の伝承: これら以外にも、配流先の倉吉で生まれた子がおり、忠義の死後に海路で土佐国(現在の高知県)へ渡ったという伝承が高知県須崎市に残されている。現在も同地の戸波浦という集落には里見姓の家が存在し、その初代とされる人物の墓は、故郷である倉吉の方角を向いて建てられているという 47 。

- 安房の伝承: また、館山市内にも、改易の際に妊娠中であった高井村の安西氏の娘が産んだ「春光」という男子の子孫が、正木村に代々続いたという話が残されている 47 。

【表2】里見忠義の子女とその後

幕府の公式見解である「嗣子なし」を覆す、忠義の子女たちの動向を以下にまとめる。大名家としては断絶したものの、その血脈が旗本、他藩の家臣、あるいは地方の旧家として、多様な形で存続していったことがわかる。

|

母親 |

子女 |

その後の経歴・伝承 |

主な典拠 |

|

正室(大久保忠常の娘) |

長女 |

旗本・鳥居成次の養女となり、旗本・久永重章に嫁ぐ(または重章の母)。 |

12 |

|

正室(大久保忠常の娘) |

次女 |

大久保忠常の養女となり、旗本・木下延由の正室となる。 |

12 |

|

側室 |

里見利輝 |

安房で家臣に養育される。子孫は越前鯖江藩の間部氏に仕官。 |

47 |

|

側室(山下休蔵の娘) |

山下貞倶 |

旗本となり、後に里見姓に復す。 |

12 |

|

側室(広辺高次の娘) |

広部義次 |

若狭国小浜に移住し、後に里見姓に復す。 |

12 |

|

(伝承)側室 |

若宮様(初代) |

倉吉で誕生後、土佐国須崎へ渡り、「土佐里見氏」の祖となる。 |

47 |

|

(伝承)側室(安西氏の娘) |

春光 |

安房で誕生し、同地で子孫が続いたとされる。 |

47 |

終章:歴史に刻まれた悲運の貴公子

里見忠義の生涯は、安房国の名門大名の嫡男として生まれながらも、自らの意志とは無関係な巨大な政治の渦に翻弄され、志半ばでその短い生涯を閉じた、まさに悲運の物語であった。彼の人生は、個人の力では到底抗うことのできない、時代の大きなうねりの非情さを象徴している。

忠義と里見家の改易は、徳川幕府がその盤石な支配体制を築き上げる過程で、潜在的な脅威となりうる有力外様大名を、いかに周到かつ冷徹に排除していったかを示す典型的な事例である。特に、江戸湾という軍事的・経済的な戦略的要衝を支配していたが故の悲劇であり、近世初期の政治史を考察する上で、極めて示唆に富むケーススタディと言える。大久保忠隣の失脚という幕閣の政争は、あくまで口実に過ぎず、その背後には豊臣家との最終決戦を前に、後顧の憂いを断たんとする徳川家康・秀忠の強固な国家戦略があった。

史実としての里見忠義は、若くして非業の死を遂げた悲劇の大名として、その名を歴史に留めた。しかし、彼の物語はそこで終わらなかった。彼の死に殉じた八人の忠臣たちの逸話は、約二世紀の時を経て曲亭馬琴という天才作家の想像力をかき立て、不朽の名作『南総里見八犬伝』として結実した。史実の悲劇は、文学というフィルターを通して、勧善懲悪と忠義のロマン溢れる物語へと昇華され、全く別の形で日本の歴史と文化の中に、永遠の生命を宿すことになったのである。

歴史の中に埋もれた悲運の貴公子としての「史実の忠義」と、物語の世界で不滅の輝きを放つ「伝説の忠義」。この二重の生こそが、里見忠義という人物を考察する上での最大の魅力であり、彼が今日なお多くの人々を惹きつけてやまない理由である。彼の生涯は、歴史の厳しさと、物語の持つ力の双方を、我々に雄弁に語りかけている。

引用文献

- 里見忠義公と家臣のみなさまに里見伝説「新・八犬伝」奉納演奏 https://yume-dondoco.com/douji/8/8.html

- 日本の城 関東地方館山城 https://www.homemate-research-castle.com/useful/10495_castle/list/kanto/tateyama/

- 23.『南総里見八犬伝』と房総里見氏の城跡 - 千葉県 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/sonohoka/kyoudo/kuroshio/shiroato.html

- 安房館山藩主里見忠義主従之廟【鳥取県倉吉市関金町堀】 | 山陰百貨店―日常を観光する― https://ameblo.jp/sanin-department-store/entry-12857177514.html

- 里見氏の歴史 https://satomishi.com/history/

- 里見氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E8%A6%8B%E6%B0%8F

- 里見氏歴代略歴 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/siryouhen/ryakureki/ryakureki.html

- 里見義康(さとみよしやす)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%87%8C%E8%A6%8B%E7%BE%A9%E5%BA%B7-1078913

- 里見義康 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E8%A6%8B%E7%BE%A9%E5%BA%B7

- 里見氏の終焉・倉吉 : 安房文化遺産フォーラム - 館山まるごと博物館 https://awa-ecom.jp/bunka-isan/section/marugoto-020-010-010/

- 館山城 - 埋もれた古城 http://umoretakojo.jp/Shiro/Kantou/Chiba/Tateyama/index.htm

- 里見忠義 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E8%A6%8B%E5%BF%A0%E7%BE%A9

- 江戸幕府の支配と里見氏の改易 - 館山まるごと博物館 https://awa-ecom.jp/bunka-isan/section/awa-070-070/

- 【江戸時代のお家騒動】里見騒動ーー大久保長安事件のとばっちりと見せしめの改易 - 攻城団 https://kojodan.jp/blog/entry/2020/10/08/180057

- さとみ物語・完全版 5章-4 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/kanzenban/kan_5shou/k5shou_4/k5shou_4.html

- 安房里見氏とは | 房総タウン.com https://bosotown.com/archives/44888

- 里見屋敷(鳥取県倉吉市関金町) - 西国の山城 http://saigokunoyamajiro.blogspot.com/2009/10/blog-post_10.html

- さとみ物語・完全版 5章-3 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/kanzenban/kan_5shou/k5shou_3/k5shou_3.html

- 見る 聞く 学ぶ 集う 安房国(あわのくに)再発見 !! 千葉県・南房総・館山まるごと博物館 http://bunka-isan.awa.jp/About/item.htm?iid=221

- 本多正信があえて「権勢」を振るった理由 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/26522/2

- 大岳院 里見忠義の墓 - 悲劇の大名と“八賢士” - 日本伝承大鑑 https://japanmystery.com/tottori/daigakuin.html

- 【里見賢臣列伝】印東房一 - 散文小径 - FC2 http://musuitouzan.blog.fc2.com/blog-entry-117.html

- 名門里見氏の終焉 - 紀行歴史遊学 https://gyokuzan.typepad.jp/blog/2012/11/%E9%87%8C%E8%A6%8B%E5%BF%A0%E7%BE%A9.html

- さとみ物語・完全版 5章-5 - 館山市役所 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/kanzenban/kan_5shou/k5shou_5/k5shou_5.html

- 里見騒動、八犬伝の元になった見せしめ改易騒動 - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=BPB9UQkLhuY&pp=ygUKI-e-pOmmrOWfjg%3D%3D

- 安房 館山城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/a-wa/tateyama-jyo/

- かわりに常陸(ひたち)国鹿島郡(かしまぐん)の隣にある行方郡(なめかたぐん)で9万石を渡すというのです。親しかった大久保家の失態に関係した処置でした。里見氏が安房から去らなければならないということです。もし館山城に立てこもるようならば https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/youyaku/5shou/5shou_5/5shou_5.html

- 徳川幕府の大名改易政策を巡る一考察(一) - CiNii Research https://cir.nii.ac.jp/crid/1390290699747523328

- 参勤交代制の研究(一) : その序説編 https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/7178728/20_p061.pdf

- 駆をなすものとして、今日もなお高い価値を保っている。氏は更に - 名古屋大学学術機関リポジトリ https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/8186/files/jouflh_25_207.pdf

- 博士論文一覧 - 一橋大学大学院社会学研究科 https://www.soc.hit-u.ac.jp/research/archives/doctor/?choice=summary&thesisID=170

- 慶長期における徳川家康の寺院政策 - 京都大学学術情報リポジトリ https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/240269/1/shirin_095_5_750.pdf

- 江戸期天守と大名支配 - 文化学園リポジトリ https://bunka.repo.nii.ac.jp/record/2071/files/001031653_02.pdf

- 九州における幕藩領主支配の特質(二) : 統一権力 の九州支配と対応 - 九州大学 https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/2235334/p001.pdf

- 忠義公がつなぐ縁 - 倉吉市 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/secure/4686/shiho2022-10.pdf

- 8匹いる!「大岳院」のわんこたちがかわいい! | のんきーのはらぺこ日記 ~鳥取県で食べます~ https://hanakurowan.amebaownd.com/posts/2995152/

- 城山公園-解説印刷用 | たてやまフィールドミュージアム - 館山市立博物館 http://history.hanaumikaidou.com/archives/15410

- 南総里見八犬伝ゆかりの地 倉吉 - 倉吉観光情報 https://www.kurayoshi-kankou.jp/satomi/

- 南総里見八犬伝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E7%B7%8F%E9%87%8C%E8%A6%8B%E5%85%AB%E7%8A%AC%E4%BC%9D

- 八犬伝のモデル、里見家主従をしのぶ「倉吉せきがね里見まつり」 勇壮な甲冑行列や子供歌舞伎 https://www.mirai-times.com/2024/09/01/toritopi-115/

- 里見忠義さんの名所を巡る倉吉市の旅 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=l58C8VnBgsQ

- Untitled https://tohoku.repo.nii.ac.jp/record/66623/files/KJ00004370390.pdf

- 江戸時代にすでにグッズ化!『南総里見八犬伝』の少年漫画のようなストーリーと魅力的なキャラクターをチェック - HugKum https://hugkum.sho.jp/496940

- 倉吉観光MICE協会が『倉吉歴史探訪』発行 「倉吉と里見家、八犬伝の由来」徹底解説のガイド本 - 鳥取タイムズみらい https://www.mirai-times.com/2024/08/29/toritopi-114/

- 第37回倉吉せきがね里見まつりが開催されました。 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/8225.htm

- 里見忠義 - 倉吉観光情報 https://www.kurayoshi-kankou.jp/satomitadayoshi/

- 里見家の子孫はいかに。 忠義の子供たち https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/youyaku/6shou/6shou_1/6shou_1.html

- さとみ物語・完全版 6章-1 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/kanzenban/kan_6shou/k6shou_1/k6shou_1.html

- 木下延由 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E4%B8%8B%E5%BB%B6%E7%94%B1

- 安房里見氏の末裔とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%89%E6%88%BF%E9%87%8C%E8%A6%8B%E6%B0%8F%E3%81%AE%E6%9C%AB%E8%A3%94

- 戦国大名 里見氏の居城久留里城 孫たちと訪ねる 500年前の上総の地に思いを寄せる。2014年1月5日 - 里山から里海へ、そして人へ(故郷の田んぼで米づくりに取り組む) http://sciencenet.cocolog-nifty.com/kisarazuizushima/2014/01/post-d9b9.html

- 里見家の子孫はいかに。 忠義の子供たち https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/youyaku/6shou/6shou_1/6shou_1min.html