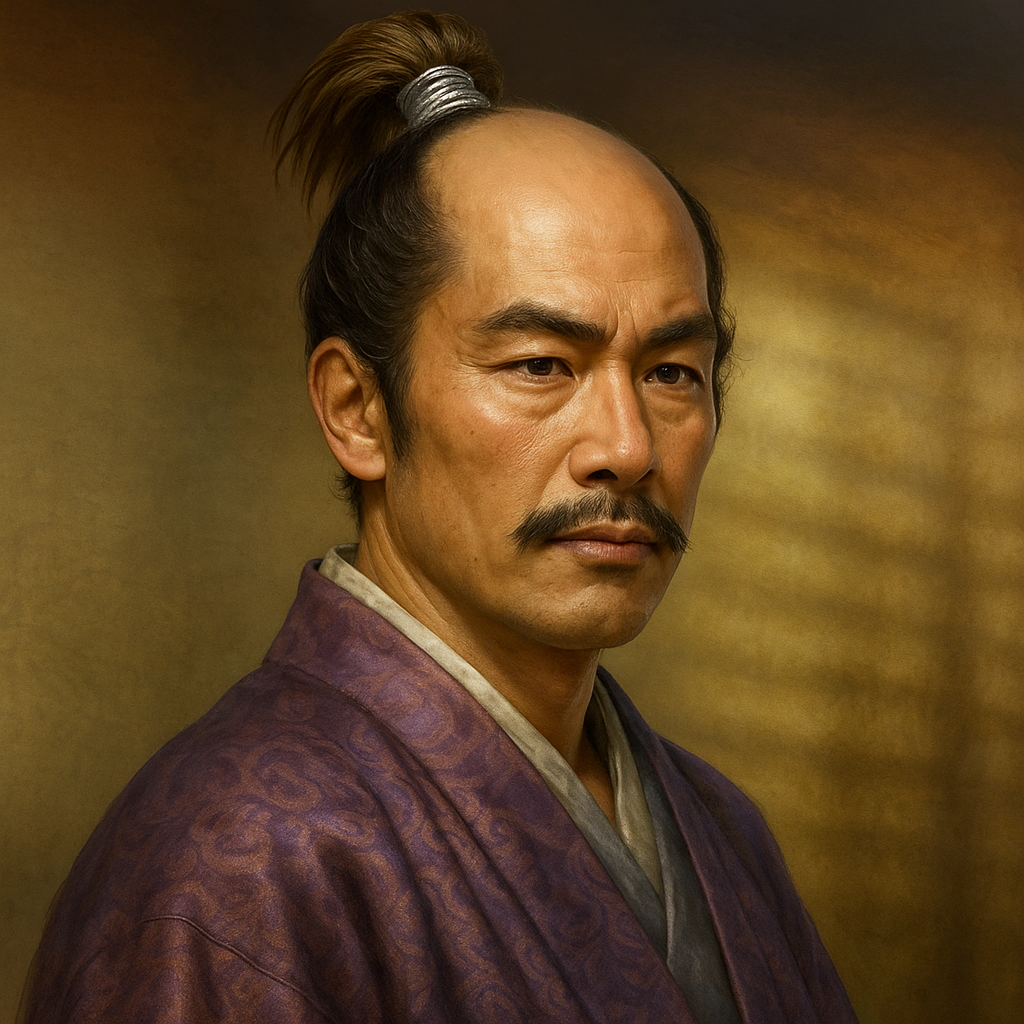

里見義頼

房総里見氏当主。義弘の子か弟かで出自に諸説。天正の内乱を制し、房総を統一。後北条氏との和睦や豊臣秀吉への早期接近など、巧みな外交で里見氏の独立を保った。

房総の覇権と苦悩:戦国大名・里見義頼の生涯と時代

序章:再評価されるべき房総の統一者

戦国時代の房総半島にその名を刻んだ里見義頼(さとみよしより)は、安房里見氏の歴史において極めて重要な画期をなした人物である。彼は、父祖の代から続く宿敵・後北条氏との長年にわたる抗争に一つの区切りをつけ、家督を巡る内乱を鎮定し、分裂していた領国の一元的支配を確立した 1 。しかしながら、その功績とは裏腹に、彼の歴史的評価は長らく正当になされてきたとは言い難い。

江戸時代に成立した『里見代々記』や『里見九代記』といった軍記物語において、義頼はしばしば、正統な後継者である甥(あるいは異母弟)の梅王丸から家督を奪った簒奪者として、否定的な文脈で語られてきた 4 。これらの物語は、武勇に優れた父・義堯や兄・義弘を英雄として描く一方で、内乱を主導した義頼の功績を意図的に、あるいは結果的に過小評価する傾向があった。

しかし近年、史料の再検討と研究の進展、特に滝川恒昭氏や佐藤博信氏らの精力的な研究により、従来の軍記物語が描く人物像に大きな疑義が呈されている 5 。一次史料を丹念に読み解くことで、義頼が単なる権力欲の塊ではなく、激動の時代を生き抜くための冷徹な判断力と、巧みな政治手腕を兼ね備えた、優れた統治者であった実像が浮かび上がってきた。

本報告書は、こうした最新の研究成果を踏まえ、義頼の出自を巡る論争から、権力掌握に至る内乱の真相、宿敵や中央政権を相手取った巧緻な外交戦略、そして竜朱印状に象徴される領国経営の実態に至るまで、あらゆる側面からその生涯を徹底的に検証する。これにより、軍記物語によって覆い隠されてきた房総の統一者の実像を多角的に再構築し、その歴史的意義を明らかにすることを目的とする。

第一部:権力掌握への道程

第一章:出自の謎 ― 義堯の子か、義弘の子か

里見義頼の生涯を理解する上で、最も根源的かつ重要な問題がその出自である。彼が里見義堯の子で義弘の弟であったのか、それとも義弘の子であったのかという問いは、彼の家督相続の正当性を判断する上で決定的な意味を持つ。史料によって記述が異なり、研究者の間でも見解が分かれているこの論争は、義頼という人物を読み解く鍵となる。

1.1 二つの系譜

義頼の出自については、大きく二つの説が存在する。

一つは、**里見義堯の子で、義弘の弟(養子)**とする説である。これは、里見義堯の四男として生まれ、嫡子に恵まれなかった兄・義弘の養子となり、家督を継ぐ立場にあったとする見方である 1 。『デジタル版 日本人名大辞典+Plus』では「里見義尭の子。兄里見義弘の養子となる」と明記されており 1 、一部の系図類もこの立場を支持している 9 。彼が当初「義継(よしつぐ)」と名乗っていた 1 ことも、家督継承を前提とした措置であった可能性を示唆している。この説に立てば、義頼は義弘の死後、正統な後継者である甥の梅王丸から実力で家督を奪った「簒奪者」としての側面が強くなる。

もう一つは、 里見義弘の庶長子 とする説である。これは近年の研究において有力視されている見解で、義弘と側室の間に生まれた長男であったとする 1 。この説をさらに推し進め、義頼の母を、義弘の妻であった青岳尼(小弓公方・足利義明の娘)とする見方も、研究者の滝川恒昭氏らによって提示されている 10 。この場合、義頼は古河公方の血を引く正嫡の異母弟・梅王丸と家督を争ったことになり、その対立は単なる叔父と甥の関係ではなく、兄弟間の、特に庶長子と正嫡というより複雑な権力闘争であったと解釈できる。

1.2 論争の核心と研究史

この出自を巡る論争は、義頼の行動原理と歴史的評価を根底から左右する。弟として甥の家督を奪ったのであれば、それは下剋上の一環であり、その非情さが際立つ。一方で、庶長子として正嫡の弟と争ったのであれば、それは戦国時代に頻発した兄弟間の家督争いという文脈で捉えることができ、義頼の行動の背景にある焦燥や危機感にも光が当てられる。

従来、江戸時代の軍記物語やそれに影響を受けた系図に基づき、「義堯の子・義弘の弟」説が広く受け入れられてきた。しかし、滝川恒昭氏や佐藤博信氏といった研究者たちは、これらの後世の編纂物に疑義を呈し、同時代の文書など一次史料の再検討を通じて、義弘の子とする説を強力に提唱した 5 。彼らの研究は、義頼像を再構築する上で決定的な役割を果たしている。

以下に、この複雑な論点を整理するため、各説の根拠と特徴をまとめる。

|

説の名称 |

根拠とされる主な史料・文献 |

主要な論者・見解 |

説の概要と歴史的含意 |

|

義堯の子・義弘の弟(養子)説 |

『デジタル版 日本人名大辞典+Plus』 1 、一部の系図 9 、軍記物語 |

伝統的通説 |

義堯の子として生まれ、兄・義弘の養子となった。この場合、家督相続は正統な後継者である甥・梅王丸からの「簒奪」という側面が強くなる。 |

|

義弘の庶長子説 |

『朝日日本歴史人物事典』 1 、近年の研究成果 10 |

滝川恒昭、佐藤博信など |

義弘の側室の子として生まれた。この場合、家督争いは異母兄弟間の対立となり、庶子である義頼が、血統的正統性を持つ嫡出の梅王丸に対抗した構図となる。 |

|

(発展形)義弘と青岳尼の子説 |

上記に加え、青岳尼の出自と義弘との関係性からの推論 10 |

滝川恒昭など |

母は小弓公方・足利義明の娘である青岳尼。この説が正しければ、義頼もまた公方の血を引くことになり、梅王丸との対立はさらに複雑な様相を呈する。 |

第二章:天正の内乱 ― 血族との相克と房総統一

里見義弘の死後、房総里見氏の領国は「天正の内乱」と呼ばれる激しい内紛に見舞われた。この内乱は、義頼が自身の甥、あるいは異母弟とされる梅王丸を排除し、さらにそれに反発する重臣・正木憲時を討伐するという二つの段階を経て、最終的に義頼による房総の完全統一という形で終結する。この一連の過程は、義頼の冷徹な決断力と、彼の権力基盤確立への執念を如実に物語っている。

2.1 紛争の火種 ― 分割相続という遺言

長年、嫡子に恵まれなかった里見義弘であったが、晩年に至り、正室(古河公方・足利晴氏の娘)との間に嫡男・梅王丸が誕生した 1 。この梅王丸の誕生が、それまで後継者と目されていた義頼の立場を微妙なものへと変えた。

義弘は自身の死に際し、本拠地である安房国を義頼に、そして上総国を梅王丸に与えるという分割相続を遺言したとされる 1 。しかし、この措置は里見氏の領国を二分するものであり、一元的な支配を目指す戦国大名としては到底受け入れがたいものであった。特に、すでに安房一国の統治を任され、実質的な支配権を確立していた義頼にとって、この分割相続案は自らの権力を削ぐものに他ならず、義弘との関係は次第に険悪化していったという 11 。

2.2 第一幕:義頼の蜂起と梅王丸派の駆逐(天正6年-8年)

天正6年(1578年)5月、義弘が死去すると、事態は急速に動き出す。義頼は義弘の遺言に従うことなく、房総全土の単独支配を目指して即座に行動を開始した 1 。彼の最大の強みは、長年の宿敵であった小田原の後北条氏との同盟関係であった。天正5年(1577年)に結ばれた和睦(房相一和)と、それに伴う北条氏政の娘・鶴姫との婚姻は、この来るべき内乱を見越した戦略的な布石であった可能性が高い 11 。

北条氏という強力な後ろ盾を得た義頼は、上総へと軍を進める。梅王丸を擁立する上総の家臣団が拠点とする久留里城や佐貫城などを次々と攻略し、わずか2年後の天正8年(1580年)には、梅王丸の最後の拠点であった佐貫城を陥落させた 8 。捕らえられた梅王丸は出家させられ、「淳泰」と名乗り、政治の表舞台から完全に姿を消すこととなった 1 。この電光石火の軍事行動により、義頼は房総の主導権をほぼ手中に収めたのである。

2.3 第二幕:正木憲時の反乱と完全統一(天正8年-9年)

しかし、義頼の前には最後の障壁が立ちはだかった。里見氏の譜代の重臣であり、上総大多喜城を拠点とする正木憲時が、義頼の支配に公然と反旗を翻したのである 1 。この反乱は、梅王丸派の残党による最後の抵抗であったと見なすことができる。

義頼は、この反乱にも断固たる姿勢で臨んだ。天正9年(1581年)10月、大多喜城を攻め、正木憲時を討ち滅ぼした 1 。この勝利によって、里見領国内の反抗勢力は一掃され、義頼は名実ともに安房・上総を支配する唯一の君主となった。

この「天正の内乱」は、単なる義頼個人の野心による権力闘争と見るべきではない。その背景には、より根深く構造的な対立要因が存在した。第一に、 地理的・派閥的な対立 である。早くから安房国を任され、在地勢力を掌握していた義頼と彼を支持する「安房衆」に対し、梅王丸は父・義弘の晩年の拠点であった上総国に基盤を置く「上総衆」に支持されていた 12 。この対立は、里見氏の領国拡大に伴って生じた、旧来の支配領域と新領との間の地域間対立が顕在化したものであった。

第二に、 正統性を巡る対立 である。義頼が安房の統治者として実務能力と軍事力で実績を積み上げてきた「実力」の継承者であったのに対し、梅王丸は名門・古河公方の血を引くという「血統」の正統性を有していた 1 。この「実」と「名」の対立こそが、内乱の根源にあったと言える。

さらに、正木憲時の反乱は、独立した事件ではなく「天正の内乱の延長戦」と捉えるのが妥当である。憲時は梅王丸派の最有力者であり、彼の反乱は旧勢力による最後の抵抗であった 19 。近年の研究では、むしろ義頼が北条氏と結んだ上で、意図的に梅王丸派の粛清を進め、憲時に「謀反」の汚名を着せて計画的に排除したという、より能動的な権力闘争であったとする説も提示されている 20 。義頼の勝利は、単なる軍事的成功に留まらず、里見家内の権力構造を「上総中心」から「安房中心」へ、そして「血統重視」から「実力主義」へと転換させる、一種の政変であったと評価することが可能である。

第二部:戦国大名としての統治と外交

内乱を制し、房総の単独支配者となった里見義頼は、その卓越した政治手腕を外交と内政の両面で発揮する。宿敵・後北条氏との和睦を維持しつつ、反北条勢力とも通じる巧みな「全方位外交」を展開し、さらには中央の豊臣政権にもいち早く接近した。内政においては、竜の図様を刻んだ朱印状を用いて大名権力を確立し、岡本城を拠点に領国経営の安定化を図った。その統治は、戦国乱世を生き抜くための現実主義と、時代の変化を見通す先見性に貫かれていた。

第三章:乱世を生き抜く外交戦略

義頼の真骨頂は、複雑に絡み合う関東の勢力図の中で、巧みに立ち回ったその外交戦略にある。彼は、一つの勢力に偏ることなく、複数の勢力と関係を持つことで、里見氏の存続と房総の独立性を確保しようと試みた。

3.1 宿敵との融和 ― 後北条氏との「房相一和」

義頼の外交の基軸となったのは、父祖の代からの宿敵であった相模の後北条氏との和睦、いわゆる「房相一和」である。天正5年(1577年)、義弘の代に結ばれたこの和睦を、義頼は積極的に継承・発展させた。その証として、北条氏政の娘・鶴姫を正室として迎えたことは、単なる政略結婚に留まらず、来るべき家督争いにおいて北条氏の支援を取り付けるための重要な布石であった 11 。事実、天正の内乱において、義頼は北条氏の支援を受けて梅王丸派を駆逐している 11 。鶴姫が天正7年(1579年)頃に早逝した後も、義頼は氏政の妹(あるいは北条氏康の娘)とされる菊姫を継室に迎えるなど、婚姻政策を通じて北条氏との関係維持に腐心した 10 。

3.2 全方位外交の展開 ― 反北条勢力との連携

しかし、義頼は北条氏との同盟に安住することはなかった。彼は、北条氏への一方的な従属を避け、房総の独立を保つため、北条氏と敵対する勢力とも巧みに連携を続けた。これが彼の「全方位外交」である。

内乱を収めた後の天正8年(1580年)頃から、義頼は後北条氏に対抗するため、甲斐の武田勝頼や常陸の佐竹義重が結成した同盟(甲佐同盟)に参加し、武田氏と同盟関係を結んだ 11 。さらに、越後の上杉氏とも交渉を続けるなど 1 、反北条勢力とのパイプを維持し続けた。これは、北条氏を牽制し、関東におけるパワーバランスを巧みに利用することで、里見氏の政治的立場を有利に導こうとする高度な外交戦略であった。

3.3 中央への視線 ― 豊臣政権への早期接近

義頼の先見性を示す最大の功績は、中央で天下統一を進める豊臣秀吉の存在をいち早く認識し、他の関東の諸大名に先駆けて交渉を開始したことである 1 。天正13年(1585年)、秀吉が関白に就任し、全国の大名に私闘を禁じる「惣無事令」を発すると、義頼は直ちに太刀一腰と黄金三十両などを秀吉に進上し、服属の意思を明確に示した 23 。この交渉は、秀吉の側近である増田長盛が取次役を務めたと記録されている 25 。

義頼の外交は、場当たり的なものではなく、明確な目的意識に基づいた多層的な戦略であった。まず、北条氏との和睦は、国内の内乱を制圧するための外部環境の安定化という、対内的な目的が最優先であった。そして内乱平定後は、北条氏への過度な依存を避けるため、反北条勢力と結ぶことで、関東における自らの政治的価値を高め、里見氏の自立性を確保した。これは、地理的に袋小路に位置する房総の弱点を補うための、いわば生命線ともいえる戦略であった 26 。

さらに特筆すべきは、彼の時代認識の先進性である。関東の諸大名の多くが地域内の覇権争いに終始する中、義頼は中央政権(織田、そして豊臣)の動向を常に注視し、その圧倒的な力を見誤らなかった 24 。彼の死後、嫡男の義康は小田原征伐の際に、秀吉の許可なく独自の軍事行動を起こしたことが惣無事令違反とみなされ、結果として上総国を没収されるという痛手を被る 21 。これは、義頼が築き上げた「中央政権への従属」という新たな時代のルールを、義康が十分に理解していなかった結果とも解釈できる。この一点からも、義頼の外交がいかに時代の転換点を的確に捉えた、先進的なものであったかが窺える。

第四章:領国経営と支配体制の確立

内乱を平定し、巧みな外交で外的環境を安定させた里見義頼は、次いで領国支配体制の強化に着手した。その統治は、権威の象徴としての印判状の活用、水軍拠点としての城郭の整備、そして有力国人の戦略的な取り込みといった、多岐にわたる政策によって特徴づけられる。

4.1 権威の象徴 ― 竜朱印状の導入

義頼による領国支配の確立を象徴するのが、彼が発給した「竜朱印状」である。父・義弘が「鳳凰」の図様を用いた印判を使用したのに対し、義頼は天駆ける「竜」の図様と自らの諱「義頼」を刻んだ新たな印判を創出し、これを自らの発給する公文書に用いた 1 。

この竜朱印状は、寺社への所領寄進や特権安堵、家臣への知行宛行、商人に対する海上通行の安全保障や商業活動の許可など、極めて広範な内容で発給されている 30 。これらの文書は、義頼の大名としての権力が、安房・上総の隅々にまで浸透し、彼が領国内の軍事、経済、宗教を包括的に支配する存在であったことを示す一級の史料である。竜という霊獣を印判に用いることは、自らの権威を神格化し、領民や家臣に絶対的な支配者としてのイメージを植え付ける狙いがあったと考えられる。

4.2 海の城 ― 岡本城と里見水軍

義頼は、上総国を完全に平定した後も、久留里城のような内陸の拠点には移らず、生涯を通じて安房国の岡本城(現在の南房総市富浦町)を本拠地とし続けた 2 。この選択は、彼の領国経営における戦略を明確に示している。

岡本城は、東京湾に直接面した丘陵に築かれた典型的な「海城」であり、里見氏が誇る水軍の根拠地であった 33 。この城は、対岸の北条領を睨む軍事拠点であると同時に、東京湾の海上交通路を掌握し、活発化する海上交易を管理・保護するための経済拠点としての機能も担っていた。義頼が内乱後も安房の岡本城に留まり続けたという事実は、彼が推し進めた平和外交によって領国が安定し、もはや当主自らが上総の最前線に赴く必要がなくなったことの証左でもある 24 。彼は、軍事力と経済力を両輪とする、安定した領国支配体制を築き上げていたのである。

4.3 家臣団の再編と統制

義頼は、権力基盤を固める上で、家臣団の統制と再編にも細心の注意を払った。その手法は、単なる粛清に留まらない、巧みなものであった。

その代表例が、正木氏の処遇である。天正の内乱で最後まで抵抗した正木憲時を滅ぼした後、義頼はその武勇で知られた正木一族の家名が絶えることを惜しみ、自身の次男である別当丸(後の正木時堯)に正木家の名跡を継がせた 1 。これにより、彼はかつての敵対勢力を自身の血族を通じて支配下に組み込み、家臣団の中に巧みに取り込むことに成功した。これは、反抗勢力を力でねじ伏せるだけでなく、その力を自らの権力基盤に転化させるという、高度な統治術であった。

また、義頼の治世下で領国が安定したことは、後の豊臣政権による太閤検地(安房国では慶長2年(1597年)に実施)の円滑な導入に繋がったと考えられる 37 。彼の統治によって、房総の在地社会は一定の秩序を取り戻し、石高制に基づく近世的な支配体制へと移行する素地が形成されたのである。

第三部:人物像と歴史的評価

里見義頼の生涯は、血族との争い、敵対勢力との絶え間ない緊張、そして中央政権の台頭という、戦国末期の激動の中にあった。その中で彼が下した一連の決断は、冷徹な現実主義者としての一面を浮き彫りにする一方で、時代の変化を的確に捉えた優れた政治家としての姿をも描き出す。軍記物語が作り上げた「簒奪者」という影を払い、史実から彼の実像に迫る時、その多面的な人物像と歴史における確かな足跡が見えてくる。

第五章:里見義頼の実像

5.1 冷徹な現実主義者

義頼の行動原理を最もよく表す言葉は「現実主義」であろう。彼は、自らの家督相続を脅かす存在となった肉親の梅王丸を、武力をもって排除した 1 。また、自らの統一事業に反抗する重臣・正木憲時を容赦なく滅ぼした 1 。これらの行動は、目的のためには非情な決断も辞さない、彼の冷徹な性格を示している。

しかし、これを単なる権力欲と断じるのは早計である。彼の行動は常に、分裂した里見氏の領国を統一し、一族の存続を図るという、為政者としての明確な目的意識に貫かれていた。血縁や旧来の慣習よりも、領国の安定と権力の確立という現実的な利益を優先するその姿勢は、まさに戦国乱世を生き抜くための処世術そのものであった。彼の冷徹さは、理想を追う夢想家ではなく、現実を見据える政治家であったことの証左とも言える。

5.2 文化人としての一面

義頼が和歌や茶の湯といった文化活動に深く通じていたことを直接的に示す史料は、現在のところ乏しい。しかし、彼が小弓公方や古河公方の一族と深い関係にあったこと 1 、そして外交交渉を通じて各地の武将や僧侶と交流があったことから、当代の文化に全く無関心であったとは考えにくい。特に、外交儀礼においては、一定の文化的教養が求められたはずである。彼の文化人としての一面については、今後の史料発見と研究の進展が待たれる分野である 38 。

5.3 その死と菩提寺

天下統一が目前に迫る天正15年10月26日(1587年11月26日)、里見義頼は病のためこの世を去った 1 。生年を天文12年(1543年)とする説 10 に従えば、享年45歳。まさにこれからという時期の、早すぎる死であった。

彼の亡骸は、本拠地・岡本城の東に位置する曹洞宗の寺院、金龍山光厳寺(現在の千葉県南房総市富浦町青木)に葬られた 10 。この寺は義頼が開基となって創建されたと伝えられ、彼の菩提寺となっている。境内には、室町時代末期の様式をよく示す宝篋印塔形式の墓が現存し、南房総市の指定文化財として大切に守られている 41 。

第六章:歴史的遺産と後世への影響

里見義頼の死は、房総里見氏の歴史に大きな転換点をもたらした。彼が築き上げた安定と外交的遺産は次代に引き継がれたが、その死は結果として里見氏の未来に影を落とすことにもなる。また、彼の生涯は、直接的ではないものの、日本文学史に燦然と輝く『南総里見八犬伝』の世界観にも、間接的な影響を与えた可能性が指摘できる。

6.1 次代への継承と断絶

義頼が確立した房総の統一支配と、豊臣政権との強力なパイプは、嫡男である里見義康へと引き継がれた 28 。義康は父の遺産を元に、関ヶ原の戦いでは東軍に与して常陸国に加増を得るなど、一時は十二万石の大名にまで成長する 44 。

しかし、義康は父・義頼ほどの外交的センスには恵まれなかった。天正18年(1590年)の豊臣秀吉による小田原征伐の際、義康は秀吉の命令を待たずに独自の軍事行動を起こしてしまう。これが秀吉の定めた「惣無事令」違反とみなされ、結果として上総国を没収されるという大きな失態を犯した 21 。これは、義頼が慎重に築き上げてきた中央政権との関係性を、十分に理解していなかったことの現れであった。もし義頼が長命であったならば、里見氏はより巧みに豊臣、そして徳川政権と渡り合い、近世大名として安泰の地位を築けていたかもしれない。その意味で、義頼の早すぎる死は、里見氏のその後の運命を左右する一因となったと言える。

6.2 『南総里見八犬伝』への間接的影響

曲亭馬琴が著した長編伝奇小説『南総里見八犬伝』は、里見氏初代とされる里見義実の時代を舞台とした壮大なフィクションであり、里見義頼が直接のモデルとなっているわけではない 33 。

しかし、義頼の生涯がこの物語に全く無関係であったかと言えば、そうとは断言できない。その影響は間接的ながら、物語が成立する文化的土壌を形成する上で、重要な役割を果たしたと考えられる。まず、里見氏の歴史は、義頼の父・義堯の代に、本家から家督を奪うという政変(天文の内乱)によって「後期里見氏」が成立した。この時、彼らの権力奪取を正当化するため、それ以前の「前期里見氏」に関する記録が意図的に改変、あるいは隠滅された可能性が指摘されている 3 。

次に、江戸時代に入ってから書かれた『里見代々記』などの軍記物語は、この「後期里見氏」の視点に立ち、義堯や義弘を英雄として称揚する一方で、内乱を起こした義頼を否定的に、あるいは過小に評価する傾向があった 4 。

馬琴が『八犬伝』を執筆する際に参照できたのは、こうした二重のバイアスがかかった歴史像であった。特に軍記物語に描かれた「お家騒動」「正統性を巡る争い」「呪いや怨念」といったモチーフは、勧善懲悪をテーマとする伝奇小説にとって格好の材料となった。つまり、義頼の生涯そのものではなく、彼の生涯が引き起こした「天正の内乱」という史実の衝撃と、それが後世の歴史記述の中で「影」として扱われたこと自体が、『八犬伝』という壮大なフィクションが生まれる文化的土壌の一部を形成した、という間接的な影響関係を指摘することができるのである。

結論:房総里見氏の画期をなした統治者

里見義頼の生涯を多角的に検証した結果、彼は単なる家督簒奪者という一面的な評価に収まる人物ではないことが明らかになった。むしろ、分裂した領国を武力と策略、そして外交によって統一し、戦国末期の激動の中で房総の独立を保ち、中央政権の台頭という新たな時代の潮流にも的確に対応した、優れた現実主義の政治家であったと結論づけることができる。

彼の功績は多岐にわたる。第一に、家督を巡る「天正の内乱」を制し、房総里見氏の長年の課題であった領国の一元支配を初めて成し遂げた。第二に、宿敵・後北条氏と和睦する一方で、反北条勢力とも連携する巧みな「全方位外交」を展開し、里見氏の政治的存立を確固たるものにした。第三に、他の関東諸大名に先駆けて豊臣政権に服属し、来るべき新しい時代への対応を誤らなかった。そして第四に、竜朱印状の導入や水軍の活用を通じて、安定した領国経営の基盤を築いた。

これらの事績は、彼が冷徹な判断力と、時代の変化を読み解く鋭い洞察力を兼ね備えていたことを示している。彼の治世は、房総里見氏が地域内の紛争に明け暮れる中世的な「戦国大名」から、統一政権下の一員としての「近世大名」へと脱皮を遂げる、極めて重要な過渡期であった。その短いながらも濃密な生涯は、戦国末期の関東における複雑な政治力学と、地方権力が中央の巨大な力に飲み込まれていく時代のダイナミズムを象徴している。

軍記物語が作り上げた影のイメージを払拭し、史実に基づきその功績と苦悩を正当に評価することこそ、房総里見氏の歴史、ひいては戦国時代の関東の歴史を深く理解する上で不可欠な鍵となるであろう。里見義頼は、紛れもなく房総の歴史に一つの画期を刻んだ、再評価されるべき統治者である。

引用文献

- 里見義頼(さとみ・よしより)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%87%8C%E8%A6%8B%E7%BE%A9%E9%A0%BC-1078914

- 里見氏の歴史 https://satomishi.com/history/

- 里見氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E8%A6%8B%E6%B0%8F

- さとみ物語・完全版 6章-3文 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/kanzenban/kan_6shou/k6shou_3/k6shou_3min.html

- 館山市稻村城跡調查報告書 II https://www.city.tateyama.chiba.jp/files/300375381.pdf

- 房総中世史研究文献目録︵3︶ - OPAC https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900081889/2011no.162_88_117.pdf

- 里見氏研究 創刊号 https://satomishi-kenkyukai.net/bulletin01.html

- 里見義頼 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/SatomiYoshiyori.html

- 里見義堯 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E8%A6%8B%E7%BE%A9%E5%A0%AF

- 里見義頼とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%87%8C%E8%A6%8B%E7%BE%A9%E9%A0%BC

- 里見義頼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E8%A6%8B%E7%BE%A9%E9%A0%BC

- さとみ物語・要約版 4章-3 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/youyaku/4shou/4shou_3/4shou_3.html

- 純愛の功罪 里見義弘と青岳尼|渡瀬水葉 - note https://note.com/mesuguri0940/n/na90591bf0aae

- 千葉市立郷土博物館:研究員の部屋 https://www.city.chiba.jp/kyodo/katsudo/kenkyuin.html

- 里見家の女性たち-テーマ別探訪 | たてやまフィールドミュージアム - 館山市立博物館 http://history.hanaumikaidou.com/archives/13892

- 里見氏歴代略歴 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/siryouhen/ryakureki/ryakureki.html

- 内房正木氏 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/kanzenban/kan_3shou/k3shou_2/k3shou_2.html

- 里見氏と南総里見八犬伝 https://www.mboso-etoko.jp/_mgmt/img/2024/03/hakkenden.pdf

- 房相一和 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%BF%E7%9B%B8%E4%B8%80%E5%92%8C

- 正木憲時 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E6%9C%A8%E6%86%B2%E6%99%82

- 房総里見家の女たち異聞その5 | グリーンネットふっつだより - GMOとくとくBB http://momo.gmobb.jp/ogawa-s/custom31.html

- 房総里見氏歴代略記(ぼうそうさとみしれきだいりゃくき) - 日本財団図書館(電子図書館) 富浦の昔ばなし 第二集 https://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2005/00354/contents/0038.htm

- 安房国内の石高の調査をやり直して、旗本や小大名たちに配分することになったが、その全権を担ったのが代官中村弥右衛門尉吉繁と補佐役の手代熊沢水三郎左衛門忠勝であった。 - 館山まるごと博物館 https://awa-ecom.jp/bunka-isan/page/172/?cid=O&order=updated

- 里見氏の平和外交と流通政策〜商人や農民たちのたたかい - 館山まるごと博物館 https://awa-ecom.jp/bunka-isan/section/awa-070-060/

- さとみ物語・要約版 5章-1 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/youyaku/5shou/5shou_1/5shou_1.html

- 房総里見家の女たち異聞その4 | グリーンネットふっつだより http://momo.gmobb.jp/ogawa-s/custom30.html

- さとみ物語・完全版 5章-1 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/kanzenban/kan_5shou/k5shou_1/k5shou_1.html

- 市原郡内の城址における里見一族との関係 https://fururen.net/wp-content/uploads/2024/05/%E5%B8%82%E5%8E%9F%E9%83%A1%E5%86%85%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E9%87%8C%E8%A6%8B%E4%B8%80%E6%97%8F%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82.pdf

- 印判状に見られる日付上押印について https://rekihaku.repo.nii.ac.jp/record/2751/files/kenkyuhokoku_224_07.pdf

- 里見義頼朱印状 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/393115

- 里見義康印判状 | 山武市教育委員会 https://www.city.sammu.lg.jp/kyouiku/bunkazai-rekishi/bunkazai/shi-shitei/page001537.html

- 房総里見氏文書集 - OPAC - 千葉大学 https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900047341/Jinbun37-07.pdf

- 里見八犬伝の地 - 南房総いいとこどり https://www.mboso-etoko.jp/manabu/satomi/

- 第1章 計画策定の目的・沿革 - 南房総市 https://www.city.minamiboso.chiba.jp/cmsfiles/contents/0000012/12963/2-.pdf

- 岡本城跡【国指定史跡】 : 安房文化遺産フォーラム - 館山まるごと博物館 https://awa-ecom.jp/bunka-isan/section/marugoto-020-020-030/

- さとみ物語・完全版 5章-2 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/kanzenban/kan_5shou/k5shou_2/k5shou_2.html

- 県史収集 - 千葉県 https://www.pref.chiba.lg.jp/bunshokan/contents/shuuzoushiryou/documents/kensi.xlsx

- 茶道のミュージアムに行こう! 【全国96カ所】|前原進之介 - note https://note.com/mzypzy189/n/nccf07f204090

- 武将の設定にご協力ください - Mount&Blade Warband MOD 関東動乱(仮) https://w.atwiki.jp/kantoudouran/pages/22.html

- 安房里見氏とは | 房総タウン.com https://bosotown.com/archives/44888

- 光厳寺 里見義頼の墓(南房総市文化財) https://bosotown.com/archives/20522

- 里見氏ゆかりの地-テーマ別探訪 | たてやまフィールドミュージアム - 館山市立博物館 http://history.hanaumikaidou.com/archives/3661

- 21 光厳寺 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/siryouhen/map/awa_txt/awa_txt21.html

- 里見義康(さとみよしやす)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%87%8C%E8%A6%8B%E7%BE%A9%E5%BA%B7-1078913

- 里見義康 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E8%A6%8B%E7%BE%A9%E5%BA%B7

- なぜ館山は里見のまちなの? - 南房総 花海街道 https://hanaumikaidou.com/archives/9523

- 里見八犬伝のモデル、里見一族の歴史は改竄されていた!? https://rekishikaido.php.co.jp/detail/6963

- さとみ物語・完全版 2章-3 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/kanzenban/kan_2shou/k2shou_3/k2shou_3.html