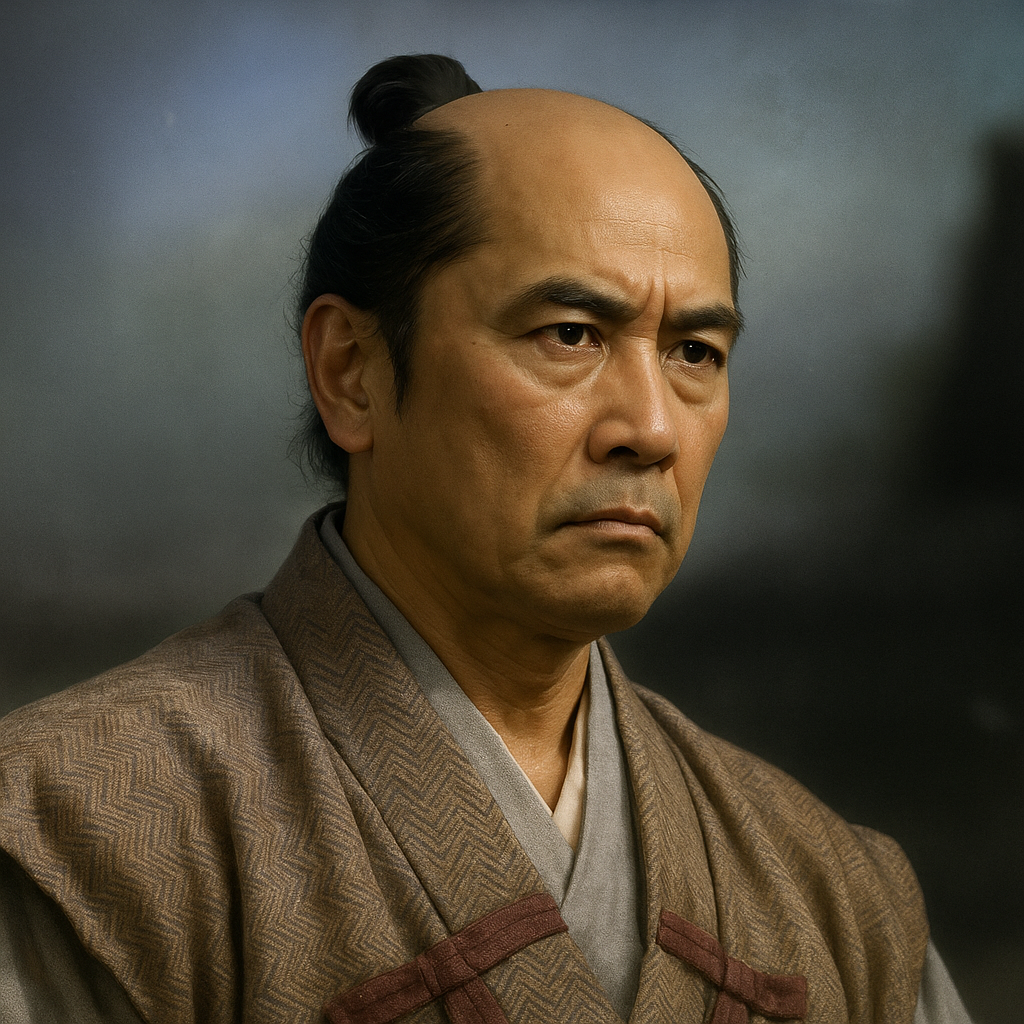

金森長近

金森長近は織田・豊臣・徳川に仕え、飛騨高山藩の礎を築いた武将。各地で城下町を整備し、林業・鉱業で経済を確立。文化人でもあった。

金森長近の生涯と功績:武・政・文に秀でた稀代の将

序章:乱世を駆け抜けた「気相の人」―金森長近とは何者か

戦国時代から江戸時代初期にかけての激動の時代、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という三人の天下人に仕え、84歳という長寿を全うした稀有な武将がいた。その名は金森長近(かなもり ながちか) 1 。彼の名は、前田利家や柴田勝家といった同時代のスター武将に比べれば、決して広く知られているわけではない 2 。しかし、その功績は現代に至るまで、福井県大野市、岐阜県高山市、そして同県美濃市の美しい町並みとして色濃く残り、訪れる人々を魅了し続けている。彼は、戦場の華々しい武功よりも、地道な領国経営と都市建設において真価を発揮した、まさに「いぶし銀」の如き実務家であった 6 。

徳川家康・秀忠父子から「気相(きそう)の人」と評された長近 8 。その評価の真意は、彼のどのような側面に向けられたものだったのか。本報告書は、長近の生涯を、①歴戦の「武将」として、②卓越した「領国経営者・都市計画家」として、そして③風流を解する「文化人」として、という三つの側面から統合的に分析し、その歴史的実像に迫ることを目的とする。奇しくも生誕500年という節目を迎えた今 1 、各地で彼の功績を再評価する機運が高まっている 11 。本報告書は、この流れの中で、長近という人物の多面的な魅力と、彼が後世に残したものの重要性を明らかにしようとするものである。

金森長近 略年表

|

西暦 |

和暦 |

年齢 |

出来事 |

|

1524年 |

大永4年 |

0歳 |

美濃国土岐郡大畑村にて、大畑定近の子として生まれる。幼名は五郎八、初名は可近 8 。 |

|

1541年頃 |

天文10年頃 |

18歳 |

父と共に移り住んだ近江国金森村を離れ、尾張の織田信秀に仕官する 8 。 |

|

1555年頃 |

弘治元年頃 |

32歳 |

今川軍との戦功により、信長から「長」の字を賜り「長近」と改名したとされる 17 。 |

|

- |

- |

- |

美濃攻略などで功を挙げ、信長直属の精鋭「赤母衣衆」に抜擢される 7 。 |

|

1575年 |

天正3年 |

52歳 |

5月、長篠の戦いで別働隊として鳶巣山砦を攻略 9 。8月、越前一向一揆を鎮圧し、越前大野郡を与えられ大野城主となる 5 。 |

|

1582年 |

天正10年 |

59歳 |

6月、本能寺の変で信長が自刃。嫡男・長則が二条新御所で織田信忠と共に討死 9 。長近は剃髪し「素玄」と号す 9 。 |

|

1583年 |

天正11年 |

60歳 |

賤ヶ岳の戦いで柴田勝家が敗死。豊臣秀吉に仕える 3 。 |

|

1585年 |

天正13年 |

62歳 |

秀吉の命で飛騨を平定。翌年、飛騨一国3万8700石を与えられる 7 。 |

|

1588年 |

天正16年 |

65歳 |

高山城の築城と城下町の整備を開始する 11 。 |

|

1600年 |

慶長5年 |

77歳 |

関ヶ原の戦いで東軍に属し戦功を挙げる。美濃上有知などで2万石余を加増される 8 。 |

|

1605年 |

慶長10年 |

82歳 |

飛騨高山を養子・可重に譲り、美濃上有知に隠居。次男・長光が誕生する 8 。 |

|

1608年 |

慶長13年 |

84歳 |

8月12日、京都伏見の屋敷で死去 8 。 |

第一部:雌伏の半生 ― 織田信長の下で

第一章:出自と仕官 ― 乱世への第一歩

金森長近の生涯は、大永4年(1524年)、美濃国(現在の岐阜県)多治見郷大畑村で幕を開けた 8 。彼は美濃守護の名門・土岐氏の一族である大畑定近の子として生を受けたが、その出自は決して安泰なものではなかった 19 。土岐氏の激しい内紛に巻き込まれた父・定近は美濃を追われ、近江国野洲郡金森村(現在の滋賀県守山市)へと移住を余儀なくされる。長近が「金森」という姓を名乗るようになったのは、この地の名に由来するとされる 6 。

名門の血を引きながらも流浪の身となるという逆境は、若き長近に現実的な思考と時勢を見極める目を養わせたのかもしれない。天文10年(1541年)頃、18歳になった長近は近江を離れ、隣国・尾張で勢力を伸ばしつつあった織田信秀に仕官するという決断を下す 8 。信秀の死後は、その跡を継いだ信長に仕え、その草創期を支えた 9 。旧来の権威に固執せず、新興勢力の中に未来を見出したこの選択は、彼の先見の明を示す最初の事例であった。

その期待は裏切られなかった。美濃攻略などで着実に武功を重ねた長近は、信長直属の精鋭部隊である「赤母衣衆(あかほろしゅう)」の一員に抜擢される 3 。これは、彼が単なる吏僚ではなく、武勇においても信長の信頼を得るに足る人物であったことを証明している。さらに、永禄2年(1559年)に信長が初めて上洛した際には、信長暗殺を企てた美濃斎藤氏の刺客の計画を事前に察知し、同僚の蜂屋頼隆と共に刺客の宿所を訪れて計画の露見を告げ、未然に防いだという逸話も残る 8 。この一件は、彼が若き日から冷静な判断力と類稀な胆力を兼ね備えていたことを物語っている。

第二章:歴戦の武将として ― 信長の天下布武に貢献

信長の天下布武事業が本格化すると、長近は数々の主要な合戦において重要な役割を果たした。特に天正3年(1575年)は、彼の武将としての評価を決定づける年となった。

同年5月の長篠の戦いでは、徳川家康配下の酒井忠次らと共に織田軍の別働隊を率い、武田勝頼軍の背後にあった鳶巣山砦への奇襲を敢行、これを陥落させるという大功を立てた 6 。この作戦の成功が、長篠における織田・徳川連合軍の歴史的勝利の大きな要因となった。後世、この戦いでは酒井忠次の活躍が徳川方の視点から大きく語られることが多いが、実際には長近が率いた織田軍の方が兵数は多かったと記録されている 9 。何よりも、戦後、信長が自らの名の一字である「長」を彼に与え、名を「可近」から「長近」へと改めさせた事実が、信長自身が彼の功績をいかに高く評価していたかを雄弁に物語っている 9 。

さらにそのわずか3か月後の同年8月、長近は越前一向一揆の鎮圧戦へと転戦する。彼は奥美濃から険しい温見峠を越えて越前大野郡に侵攻し、同地に盤踞する本願寺勢力の掃討作戦を展開した 6 。この戦いは熾烈を極め、長近自身も二か所の傷を負うほどの激戦であったが、見事に同地を平定してみせた 24 。長篠での大功に続き、間髪入れずに難易度の高い平定戦を成功させたことで、長近は信長軍団における信頼できる将帥として、その地位を不動のものとしたのである。

第三章:最初の「まちづくり」― 越前大野の経営

越前一向一揆鎮圧の功績により、長近は信長から越前国大野郡の3分の2(越前大野城を含む)を与えられた 5 。52歳にして初めて城と領地を得た彼は、ここに領国経営者、そして都市計画家としてのキャリアをスタートさせる。

長近はまず、領地の中心にそびえる標高約249メートルの亀山に、4年の歳月をかけて近世城郭としての越前大野城を築いた 5 。そして、城の建設と並行して、麓に壮大な城下町を計画的に建設した。その手法は、彼が信長の側近として間近で見てきた先進的な都市計画思想を色濃く反映したものであった。京都を模したとされる碁盤目状の整然とした町割りを実施し 25 、町の東端には寺院を集めて「寺町」を形成した。これは信仰の拠点であると同時に、有事の際には城下を守る防御ラインとしての機能も意図されていた 25 。さらに、大鋸町、皮屋町、鍛治町といったように、職能別に商工業者を集住させることで、城下町の経済的基盤を固め、産業の振興を図った 24 。

この越前大野での都市建設は、単なる統治拠点の整備に留まらない。それは、信長が安土で示したような、政治、軍事、経済を一体化した革新的な領国経営術を、長近が自らの領地で実践した最初の試みであった。信長の先進的な手法を学び、吸収し、そして自らの手で具現化する。この越前大野での経験は、後に彼が飛騨高山で展開する、より大規模で洗練された都市計画の壮大な実験場(プロトタイプ)としての意味を持っていたと言えるだろう。現在の越前大野市の市街地の原型は、この時に長近によって築かれたものである 9 。

第四章:本能寺の変と激動 ― 試練の時

天正10年(1582年)、信長の天下統一は目前に迫っていた。長近も甲州征伐に際して飛騨口方面の部隊を率いる大将を務めるなど、信長直参の重臣として高い地位を確立していた 7 。しかし、同年6月2日、京都本能寺にて信長が家臣の明智光秀に討たれるという日本史上最大級の政変が勃発する。

この悲劇は、長近個人にも癒しがたい傷跡を残した。彼の嫡男であった長則(当時19歳)は、主君である織田信忠の近侍として二条新御所に籠城し、明智軍の猛攻の前に奮戦するも、信忠と共に討死を遂げたのである 5 。将来を嘱望された後継者の突然の死は、長近に大きな衝撃を与えた。彼は世の無常を感じ、剃髪して仏門に入り「兵部卿法印素玄(ひょうぶきょうほういんそげん)」と号した 9 。

信長の死後、織田家の家臣団は後継者争いを巡って分裂する。長近は、かつての上司であり北陸方面軍の総司令官であった柴田勝家に与力として属した 9 。しかし、天正11年(1583年)の賤ヶ岳の戦いで勝家が羽柴秀吉に敗れ、居城の北ノ庄城で自害すると、長近は時勢の趨勢を冷静に見極めた。彼は徒に旧主に殉じる道を選ばず、新たな天下人となりつつあった秀吉に降伏し、その家臣となる道を選んだ 3 。それは、乱世を生き抜くための現実的かつ的確な判断であった。

第二部:飛騨国主としての飛躍 ― 豊臣秀吉の下で

第五章:飛騨平定 ― 新たなる領国へ

豊臣秀吉の家臣となった長近は、その実直な働きぶりで新たな主君の信頼を勝ち取っていった。小牧・長久手の戦いや、かつての同僚であった佐々成政を討つ越中征伐などに従軍し、着実に功績を重ねた 3 。そして天正13年(1585年)、長近の人生における最大の転機が訪れる。秀吉から、飛騨国(現在の岐阜県北部)に勢力を張る在地勢力・三木自綱(みつきよりつな)の討伐を命じられたのである 7 。

長近は巧みな戦術で三木氏を攻略し、飛騨一円を平定。この功績を秀吉に高く評価され、褒賞として飛騨一国、3万8700石の領地を与えられた 5 。これにより、彼は越前大野から飛騨へと転封となり、一国一城の主、すなわち大名としての地位を確立した。この時、長近は62歳。多くの武将がそのキャリアを終える年齢で、彼は遅咲きの花を大きく咲かせたのである 12 。

第六章:飛騨高山のグランドデザイン ― 匠の国の創造

飛騨国主となった長近は、その情熱のすべてを新たな領国の経営に注ぎ込んだ。彼は当初、鍋山城を居城としたが 29 、すぐに壮大な新城と城下町の建設に着手する。天正16年(1588年)、天神山(現在の城山)において高山城の築城を開始。この城は、実に16年もの歳月をかけて慶長8年(1603年)に完成した、彼の集大成ともいえる城であった 11 。それは単なる軍事拠点ではなく、飛騨の政治・経済・文化の中心となるべく設計された、統治の殿堂であった 30 。

城の建設と同時に、長近は越前大野での経験と、信長の安土や秀吉の大坂で見聞した最新の都市計画の知識を総動員し、高山の城下町を建設した 5 。

- 町割り :宮川を挟んで東側に武家屋敷、西側に町人地を配置し、碁盤目状の整然とした町割りを実施した。この時に定められた区画は、400年以上経った現在の高山市中心部、「古い町並み」として知られる地区にほぼそのままの形で受け継がれている 7 。

- 寺社配置 :城の東側に連なる丘陵地帯に寺社を集中して移転・建立させ、「東山寺院群」を形成した。これは城下の景観を整えると共に、有事の際には敵の侵攻を阻む防衛ラインとしての役割も担っていた 12 。また、浄土真宗の有力寺院である高山別院照蓮寺を城下の中心近くに再興し、民衆の信仰心を集めることで人心掌握の要とした 29 。

- インフラ整備 :町中に防火用水路を張り巡らせ、また、雪国である飛騨の気候を考慮して道幅を広く確保するなど、住民の生活に即した実用的な都市計画を随所に見て取ることができる 12 。

長近が描いたグランドデザインは、飛騨の地に、機能的で美しく、そして持続可能な都市の礎を築いたのである。

第七章:富国強兵の経済政策 ― 表高を凌駕する実力

長近の領国経営者としての真骨頂は、その卓越した経済政策にあった。彼は、四方を山に囲まれ、平地が少ない飛騨国の特性を的確に見抜き、米の生産(石高)に依存する従来型の経済からの脱却を図った。その核心は、飛騨が有する豊富な天然資源、すなわち木材と鉱物を資本として国を富ませるという、近世的・重商主義的な「殖産興業」の発想にあった 5 。

- 林業政策 :長近は飛騨の広大な森林資源にいち早く着目した。山林を「出雲守台所木(いずものかみだいどころぎ)」(藩の直轄林)、「商人請負木」(商人への払い下げ林)、「百姓稼山」(民衆が利用できる共有林)といったカテゴリーに区分し、計画的な伐採と資源管理を徹底した 31 。さらに、山間部の住民に対しては、年貢の代わりに木材を伐り出させる制度を導入し、働きに応じて手当まで支給することで、林業を飛騨の基幹産業へと育て上げた 31 。

- 鉱山開発 :茂住銀山や和佐保銀山をはじめとする領内の鉱山開発にも積極的に取り組み、これを藩の重要な財源とした 5 。越前大野時代に鉱山開発で実績のあった技術者・糸屋宗兵衛を飛騨に招聘したとも伝えられており、専門技術の導入にも意欲的であったことがうかがえる 34 。

- 街道整備 :生産された木材や鉱物を領外へ効率的に輸送し、また各地から商人を呼び込むため、高山を基点として東西南北に延びる主要街道(越中街道、江戸街道、尾張街道など)の整備に力を注いだ 5 。これにより、飛騨は物流の結節点として活性化し、経済的に大きく発展した。

これらの先進的な経済政策の結果、飛騨国の実質的な経済力は、その表向きの石高をはるかに凌駕するものとなった。その証拠に、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いにおいて、長近は表高3万8千石の大名でありながら、その倍近い6万石クラスの大名に匹敵する軍役(兵員や物資の提供)を負担できたと伝えられている 5 。これは、彼が土地の生産力に縛られることなく、地域の資源を最大限に活用して多元的な歳入構造を意図的に構築した、現代でいう「地域経営者(CEO)」としての卓越した手腕の証明に他ならない。

第三部:泰平の世への架け橋 ― 徳川家康の下で

第八章:関ヶ原の戦いと晩年 ― 最後の奉公

慶長5年(1600年)、豊臣秀吉の死後に顕在化した対立は、天下分け目の関ヶ原の戦いへと発展する。この時、77歳という高齢にありながら、長近は時流を的確に読み、養子の可重と共に迷うことなく徳川家康率いる東軍に与した 3 。彼は自らの判断が、築き上げてきた金森家の未来を左右することを深く理解していた。

合戦における功績により、長近は戦後、家康から美濃国上有知(こうずち、現在の美濃市)1万8000石と、河内国金田(かなた、現在の堺市)3000石を加増された 8 。これにより金森家の所領は合計で6万石を超え、大名としての格をさらに高めることになった 19 。

80歳を越えた長近は、本領である飛騨高山を養子の可重に譲り、自身は加増された上有知に隠居所を構えることにした 8 。彼は長良川のほとりに小倉山城を築き、その麓に新たな城下町を整備した 40 。これが、裕福な商家の象徴である「うだつ」が連なる、現在の美濃市「うだつの上がる町並み」の基礎となったのである 38 。生涯の最後まで、彼は都市計画家としての情熱を失わなかった。

そして慶長13年(1608年)8月12日、長近は京都伏見の屋敷にて、84年の波乱に満ちた生涯に静かに幕を下ろした 1 。戦国の動乱を生き抜き、泰平の世の到来を見届けた大往生であった。

金森長近による都市建設比較

|

都市 |

統治期間(目安) |

城郭 |

城下町の特徴 |

経済基盤 |

現代への影響 |

|

越前大野 |

天正3年~天正14年 (1575-1586) |

越前大野城(平山城) |

京都を模した碁盤目状の町割り。防御を兼ねた寺町、職能別の町人町を配置 24 。 |

鉱山開発、商業 24 。 |

「北陸の小京都」と称される市街地の原型。七間通り、寺町通りなどに面影が残る 25 。 |

|

飛騨高山 |

天正14年~慶長10年 (1586-1605) |

高山城(平山城) |

宮川を軸とした大規模な碁盤目状の町割り。東山寺院群の形成。武家地と町人地の分離 7 。 |

林業、鉱業、街道整備による商業振興 5 。 |

国の重要伝統的建造物群保存地区「古い町並み」として、町割りがほぼ完全に現存 7 。 |

|

美濃上有知 |

慶長5年~慶長13年 (1600-1608) |

小倉山城(平山城) |

長良川の水運と結びついた商業都市。防火壁を兼ねた「うだつ」が特徴的な町家が連なる 39 。 |

和紙産業、上有知湊を拠点とした水運業 41 。 |

「うだつの上がる町並み」として国の重要伝統的建造物群保存地区に選定 38 。 |

第九章:家族と後継者 ― 金森家の行く末

輝かしい功績を残した長近であったが、その家庭と後継者問題は、彼の生涯に複雑な影を落としていた。本能寺の変で有能な嫡男・長則を失った悲劇は 18 、金森家の継承計画を根底から揺るがした。家名の断絶を避けるため、長近は長屋氏から可重(ありしげ)を養子に迎え、後継者とした 9 。可重は長近の事業をよく継ぎ、飛騨高山藩の第二代藩主として領国を治めた。

しかし、長近が82歳という超高齢になった慶長10年(1605年)、継室との間に待望の実子・長光(ながみつ)が誕生する 22 。この出来事は、新たな相続問題を生んだ。長近は、本領である飛騨高山は養子の可重に継がせ、自らの隠居領として加増された美濃上有知の所領は実子の長光に分知するという苦心の策をとった 8 。これは、養子と実子の双方を立て、家の安泰を図ろうとする親心と、大名としての公的な配慮が入り混じった決断であったと推察される。

だが、この計画は脆い基盤の上に成り立っていた。長近の死後、上有知藩を継いだ長光は、慶長16年(1611年)にわずか7歳で夭折してしまう 22 。跡継ぎがいるはずもなく、上有知藩は無嗣断絶として幕府に没収された。長近が晩年の情熱を注いだ最後の城下町は、彼の死後わずか3年で主を失ったのである。

さらに、本家である飛騨高山藩も安泰ではなかった。金森家は6代107年間にわたって飛騨を統治したが、元禄5年(1692年)、6代藩主・頼旹(よりとき)の代に突然、出羽国上山(現在の山形県)への移封を命じられる 20 。その後、美濃国郡上(ぐじょう)へ再度移されたが、宝暦8年(1758年)、大規模な農民一揆である「郡上一揆」の失政の責任を問われ、改易(領地没収)となった 20 。ここに、大名としての金森家はその歴史に幕を閉じた。長近個人の輝かしい成功と、彼が創始した大名家の最終的な結末との間には、戦国から泰平の世へと移る時代の厳しさを示す大きな落差が存在した。

金森氏略系図

Mermaidによる家系図

(長男・本能寺で戦死)]; D --> F[長光

(次男・上有知藩主、夭折)]; B --> G[可重

(養子・高山藩2代藩主)]; G --> H[重近(宗和)

(可重の長男・茶道宗和流の祖)]; G --> I[重頼

(可重の三男・高山藩3代藩主)]; subgraph 凡例 direction LR J(実線) -.-> K(親子・養子関係); end style A fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width: 4.0px style B fill:#ccf,stroke:#333,stroke-width: 8.0px style G fill:#ccf,stroke:#333,stroke-width: 4.0px

第四部:文化人・金森素玄の実像

第十章:茶の湯の道 ― 武人にして風流人

金森長近は、優れた武将・統治者であると同時に、当代一流の文化人でもあった。特に茶の湯に対する造詣は深く、彼の人物像を語る上で欠かすことのできない要素である。

彼は茶聖・千利休に直接師事した高弟の一人として知られ 8 、後世には「利休七哲」の一人に数えられることもある 3 。この「利休七哲」という呼称自体は後世に生まれたもので、その構成員には諸説あるが 44 、長近がその候補に挙げられること自体が、彼が茶の湯の世界で高く評価されていたことを示唆している 46 。

彼の茶人としての気骨を最も象徴するのが、千利休の嫡男・道安を庇護した逸話である。豊臣秀吉が利休に切腹を命じた際、連座の危険も顧みず、道安を自領の飛騨高山に密かに匿ったと伝えられている 3 。天下人の怒りを買うリスクを冒してでも信義を重んじたこの行動は、彼の人間性の深さを示すものである。そして、この出来事は単なる美談に留まらなかった。高山に滞在した道安から、養子の可重や、後に茶道「宗和流」の流祖となる孫の金森宗和(重近)が直接茶の手ほどきを受けたとされ、これが金森家を茶道の名家へと導く大きな礎となったのである 8 。

長近の文化的な関心は茶の湯に留まらず、蹴鞠にも秀でていたと伝わる 8 。また、同じく利休門下の武将茶人である古田織部とも親交が深く 8 、当代の文化人たちと幅広いネットワークを築いていた。武勇と統治能力に加え、豊かな文化的素養が、彼の人物像に奥行きを与えている。

第十一章:「気相の人」の人物像 ― 生き抜くための知恵

長近は、三代の天下人、特に徳川家康・秀忠父子から「気相(きそう)の人」と評され、深い信頼を寄せられていた 8 。この「気相」という言葉は、彼の本質を的確に捉えた評価と言える。それは、まるで空気のように、普段は自己主張せず目立たないが、その場に無くてはならない存在。場を和ませる穏やかさを持ちながら、いざという時には頼りになる。野心的な武将がひしめく中で、長近の穏やかで実務能力に長け、風流を解する人柄は、天下人にとって極めて貴重で、心から安心できる存在だったのであろう 10 。

その人柄は、数々の逸話からも浮かび上がる。

- 秀吉が伏見城にいた頃、長近は城下の自邸に茶亭を設け、度々秀吉を招いてもてなしたという 8 。

- 秀吉が有馬温泉で湯治を行った際には、当時秀吉より13歳も年長であった長近が、秀吉を背負って湯に入ったという記録が残っており、その忠誠心と二人の親密な関係がうかがえる 8 。

- 関ヶ原の戦いの後には、徳川家康と共に岐阜城の天守に登り、今は亡き信長時代の思い出を語り合ったと伝えられる 8 。これは、家康が心を許せる数少ない旧友のような存在として、長近を見ていたことを示している。

これらの交流は、長近にとって単なる趣味や付き合いではなかった。それは、激動の時代を生き抜くための高度な「生存戦略」でもあった。茶の湯などを通じて築かれた文化人としてのネットワークは、重要な情報網として機能したであろうし、その風流を解する穏やかな人柄は、猜疑心の強い天下人たちの警戒心を解き、絶対的な信頼を勝ち取るための何よりの武器となった。彼が武力や知謀だけでなく、人間性や文化力という「ソフトパワー」を駆使して自らの地位を確立したこと、それこそが「気相の人」という評価の真意であったと考えられる。

終章:金森長近の歴史的再評価

金森長近は、なぜその輝かしい功績にもかかわらず、歴史の表舞台で語られる機会が少なかったのか。その最大の理由は、彼が天下獲りの物語の中心人物や、華々しい合戦の総大将ではなかったことにあるだろう。しかし、彼の真価は、征服者としてではなく、卓越した統治者・建設者としてこそ評価されるべきである。

彼が後世に残した最大の遺産は、何よりもまず、その手で築き上げた城下町である。越前大野、飛騨高山、そして美濃上有知。彼が設計したこれらの町は、400年以上の時を経た今なお、その骨格と美しさを保ち、日本の貴重な歴史的景観として多くの人々を魅了し続けている 7 。これは、彼の都市計画がいかに先見性に富み、機能的で、持続可能なものであったかを何よりも雄弁に物語っている。

近年、生誕500年を記念した各地でのイベント開催 4 、その生涯を描いた漫画の制作・配布 2 、新たな研究書の出版 15 など、長近の多面的な魅力と功績に再び光を当てる動きが活発化している。

結論として、金森長近は、戦国の動乱を武将としての確かな実力で生き抜き、泰平の世の礎を卓越した統治能力と経済政策で築き上げ、そして文化の香りで時代を彩った、まさに「武・政・文」の三拍子がそろった稀代の人物であったと言える。彼の生涯と業績を深く知ることは、戦国時代を単なる武力闘争の時代としてだけでなく、新たな社会が構築されていく創造と経営の時代として理解する上で、我々に極めて重要な示唆を与えてくれるのである。

引用文献

- 【飛騨高山】マンガ完全版完成させてマイナーな戦国武将『金森長近』を知ってほしい! https://camp-fire.jp/projects/775525/view

- そこまで有名なわけでもないのに飛騨の戦国武将・金森長近の生涯がマンガになったワケ https://lovewalker.jp/elem/000/004/194/4194799/

- 金森長近- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%87%91%E6%A3%AE%E9%95%B7%E8%BF%91

- 金龍プロジェクト | 金森長近生誕500年 | Japan, Gifu, 多治見市 https://www.kinryu568.com/

- 飛騨高山の基礎を築いた金森長近公 https://www.hidatakayama.or.jp/kanamori_nagachika500

- 『信長・秀吉・家康に仕えた金森長近』文武に秀でた名君の生きざま - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=HdwJ4neuB8U

- 高山の基礎を築いたのはこの男!信長、秀吉、家康の三英傑に仕えて大出世。人脈パワーがすごい文武両道のいぶし銀武将。 - hotel around TAKAYAMA https://hotel-around.com/takayama/magazine/10/

- 金森長近とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%87%91%E6%A3%AE%E9%95%B7%E8%BF%91

- 金森長近 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E6%A3%AE%E9%95%B7%E8%BF%91

- 非【ニッポン城めぐり】今年の推しは! | ひときれきしのブログ https://ameblo.jp/h1tok1rek1sh1/entry-12677033519.html

- 戦国武将・金森長近の生涯と功績を徹底解説!高山城の歴史と遺産 - 原田酒造場 https://www.sansya.co.jp/column/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%AD%A6%E5%B0%86%E3%83%BB%E9%87%91%E6%A3%AE%E9%95%B7%E8%BF%91%E3%81%AE%E7%94%9F%E6%B6%AF%E3%81%A8%E5%8A%9F%E7%B8%BE%E3%82%92%E5%BE%B9%E5%BA%95%E8%A7%A3%E8%AA%AC%EF%BC%81%E9%AB%98/

- 金森長近(かなもり ながちか) 拙者の履歴書 Vol.256~~|デジタル城下町 - note https://note.com/digitaljokers/n/n6c64e49a580d

- 戦国最大の戦いに“武者振るい”した歴戦の老将・金森長近(東軍) - 歴史人 https://www.rekishijin.com/22402

- 典型的な平山城・越前大野城、史実に基づかない「はみ出し系天守」よりも奇抜だった?城主・金森長近のセンス - JBpress https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/84014

- 不殺の軍扇金森長近 | 桐谷 忠夫 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E4%B8%8D%E6%AE%BA%E3%81%AE%E8%BB%8D%E6%89%87-%E9%87%91%E6%A3%AE%E9%95%B7%E8%BF%91-%E6%A1%90%E8%B0%B7-%E5%BF%A0%E5%A4%AB/dp/4794703120

- 金森長近|無料で読める偉人マンガ - B&G財団 https://www.bgf.or.jp/bgmanga/320/

- 再発見 - 悠久の時を経た越前大野城(第2話) https://www.city.ono.fukui.jp/kanko/kanko-joho/guide/ono-castle/saihakken_vol_2.html

- 金森長則 - Wikipedia https://wikipedia.cfbx.jp/wiki/index.php?title=%E9%87%91%E6%A3%AE%E9%95%B7%E5%89%87&mobileaction=toggle_view_desktop

- 金森長近(かなもりながちか)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%87%91%E6%A3%AE%E9%95%B7%E8%BF%91-45805

- 金森氏(かなもりうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%87%91%E6%A3%AE%E6%B0%8F-1155083

- はじめに (1)地形 (2)中世 - 高山市 https://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/842/000.pdf

- 金森長光とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%87%91%E6%A3%AE%E9%95%B7%E5%85%89

- 金森長近 - Wikipedia https://wikipedia.cfbx.jp/wiki/index.php?title=%E9%87%91%E6%A3%AE%E9%95%B7%E8%BF%91&mobileaction=toggle_view_desktop

- 信長・秀吉・家康に仕えた気相の人・金森長近が造り上げた越前大野の城下町 https://www.echizen-history.com/post/%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%83%BB%E7%A7%80%E5%90%89%E3%83%BB%E5%AE%B6%E5%BA%B7%E3%81%AB%E4%BB%95%E3%81%88%E3%81%9F%E6%B0%97%E7%9B%B8%E3%81%AE%E4%BA%BA%E3%83%BB%E9%87%91%E6%A3%AE%E9%95%B7%E8%BF%91%E3%81%8C%E9%80%A0%E3%82%8A%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%81%9F%E8%B6%8A%E5%89%8D%E5%A4%A7%E9%87%8E%E3%81%AE%E5%9F%8E%E4%B8%8B%E7%94%BA

- 400年以上続く城下町 - 福井県大野市観光情報ー越前おおの観光ガイドー https://www.ono-kankou.jp/first/jyokamachi.php

- 2.金森長近公生誕500年記念 歴史博物館特別展の開催について(PDF:1590KB) - 大野市 https://www.city.ono.fukui.jp/shisei/kouho-koucho/hodo/r6/R6kishakaiken.files/5-2.pdf

- 1585年 – 86年 家康が秀吉に臣従 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1585/

- 飛騨高山まちの博物館夏季特別展「どうした長近(ながちか)」|イベント - 岐阜の旅ガイド https://www.kankou-gifu.jp/event/detail_9235.html

- 「金森長近」~生誕500年~ ゆかりの地を紹介します - 高山市 https://www.city.takayama.lg.jp/machihaku/1005305/1020397.html

- 金森氏の顕彰 - 飛騨高山匠の技デジタルアーカイブ https://hida-center.jp/dia/database/%E9%87%91%E6%A3%AE%E6%B0%8F%E3%81%AE%E9%A1%95%E5%BD%B0/

- 2024年8月23日(188号):中部森林管理局 - 林野庁 https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/koho/mailmaga/backnumber/R6/20240823.html

- 金森宗貞邸跡[かなもりそうていていあと] - 岐阜県公式ホームページ(文化伝承課) https://www.pref.gifu.lg.jp/page/7355.html

- 神岡鉱山からカミオカンデを見ると - 東京大学 https://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/dkankoub/publish_db/2003neutrino/04/040100.html

- 四、金森長近大野支配 城下町をつくる https://www.city.ono.fukui.jp/kosodate/bunka-rekishi/ono-ayumi.files/04kanamorinagachika.pdf

- 5.歴史街道と農山村集落にみる歴史的風致 - 高山市 https://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/176/07.pdf

- 1. 城下町高山 https://repository.nabunken.go.jp/dspace/bitstream/11177/2029/3/BN04417767_01_08.pdf

- 高山の歴史 https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000021/1000119/1000846.html

- うだつの上がる町並み|観光スポット|岐阜県観光公式サイト 「岐阜の旅ガイド」 https://www.kankou-gifu.jp/spot/detail_1189.html

- うだつの上がる町並み(美濃市) - Network2010.org https://network2010.org/article/398

- 美濃市 美濃町 http://seki-photo.com/japan-keikan/keikan/mino/index.html

- うだつの上る町並み- 岐阜県美濃市 / 旅行記 - ワシモ(WaShimo)のホームページ https://washimo-web.jp/Trip/Minoshi/minoshi.htm

- 美濃市歴史観光 美濃和紙が造り上げた日本一のうだつの町並み - どらきちの歴史紀行 https://bibliovoyage.com/minoshi/

- 美濃市美濃町伝統的建造物群保存地区 https://www.city.mino.gifu.jp/docs/1222.html

- 利休七哲 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E4%BC%91%E4%B8%83%E5%93%B2

- 利休十哲/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/103984/

- 茶人人物一覧 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E8%8C%B6%E4%BA%BA

- 茶道宗和流 - 茶道宗和流 https://www.sowaryu.jp/literature-1

- 金森重近 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E6%A3%AE%E9%87%8D%E8%BF%91

- 【飛騨】飛騨の戦国めぐり ~金森長近の飛騨攻略~|モデルコース - 岐阜の旅ガイド https://www.kankou-gifu.jp/model/detail_45.html

- 報 道 資 料 - 大野市 https://www.city.ono.fukui.jp/shisei/kouho-koucho/hodo/r4/hodo/7.files/0728kanamorinagachika.pdf

- 戦国武将・金森長近生誕500年、紹介漫画増刷へクラウドファンディング実施中(高山商工会議所) https://www.jcci.or.jp/news/news/2024/0821101319.html

- つぶやき - 守山市 https://www.city.moriyama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/395/kohor040615_part15.pdf