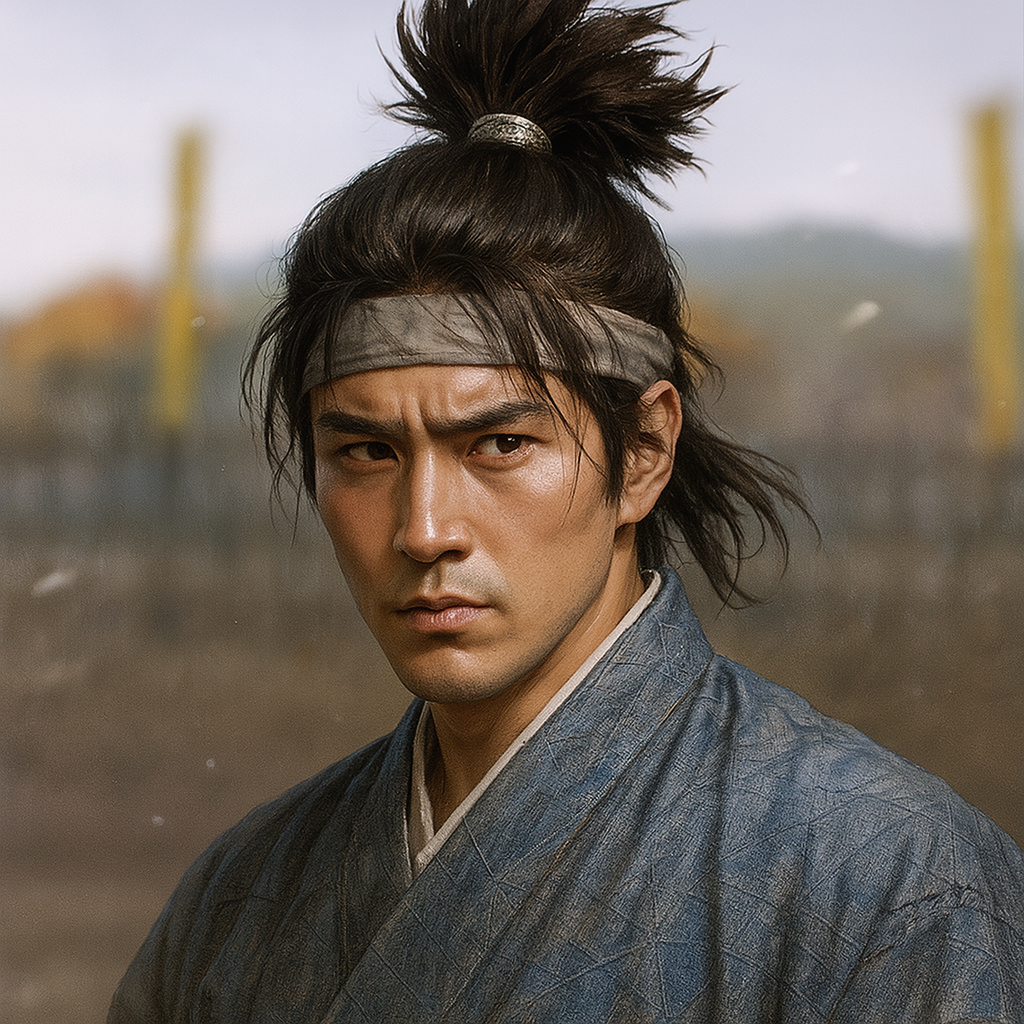

鈴木忠重

鈴木忠重は真田昌幸・信之に仕えた武将。謎の出奔を繰り返すも、信之に絶対的な忠誠を尽くし、幕府が禁じた殉死を唯一許された忠臣。

真田家家臣・鈴木忠重 ― 忠義と謎に満ちた生涯の徹底的考察

序論:忠臣か、密偵か ― 鈴木忠重という存在

鈴木忠重(すずき ただしげ、天正12年(1584年) - 万治元年10月19日(1658年11月14日))は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけて、真田昌幸・信之の二代に仕えた武将である 1 。主君・真田信之の死に際し、幕府が禁じる殉死を唯一許された忠臣としてその名を残す一方、その生涯には不可解な出奔が繰り返され、後世には真田家の「密偵」としての影の顔が語られてきた。

彼の人物像は、松代藩の公式な記録である『本藩名士小伝』に記された剛直な家老としての姿 2 、軍記物語『加沢記』が伝える悲劇的な出自 3 、そして池波正太郎の歴史小説『真田太平記』によって広く知られるようになった諜報官としてのイメージ 1 が複雑に絡み合い、多層的な様相を呈している。本報告書は、これらの史料や伝承、創作物を批判的に検証し、史実と物語の狭間に生きた鈴木忠重という一人の武士の実像に、可能な限り迫ることを目的とする。

まず、彼の生涯と関連する歴史的出来事を概観するため、以下の年表を提示する。この年表は、忠重の個人的な動向と、関ヶ原の戦いや大坂の陣といった日本史の大きな転換点を並置することで、彼の行動の背景や、後述する「諜報活動説」が生まれる土壌を視覚的に理解する一助となるであろう。

|

西暦(和暦) |

忠重の年齢 |

鈴木忠重の動向(出典) |

関連する歴史上の出来事(真田家・天下) |

|

1584 (天正12) |

0歳 |

誕生 1 。 |

小牧・長久手の戦い。 |

|

1585 (天正13) |

1歳 |

|

第一次上田合戦。真田昌幸が徳川軍を撃退。 |

|

1589 (天正17) |

6歳 |

父・鈴木重則が守る名胡桃城が北条方に奪われ、父は自害。忠重は母と共に捕らわれるが、後に真田昌幸に引き取られる 1 。 |

名胡桃城事件。豊臣秀吉、惣無事令違反を理由に北条氏討伐を決定。 |

|

1590 (天正18) |

7歳 |

|

小田原征伐。後北条氏滅亡。 |

|

1600 (慶長5) |

17歳 |

|

関ヶ原の戦い。真田家は昌幸・信繁(西軍)と信之(東軍)に分かれる。 |

|

1602 (慶長7)頃 |

19歳 |

【一度目の出奔】 真田家を出奔。7年間の流浪の旅に出る。この間に柳生宗章・宗厳に剣を学ぶ 1 。 |

|

|

1603 (慶長8) |

20歳 |

|

徳川家康が征夷大将軍に就任し、江戸幕府を開く。 |

|

1609 (慶長14)頃 |

26歳 |

一度目の出奔から帰参。 |

|

|

1611 (慶長16) |

28歳 |

|

真田昌幸が九度山にて死去。 |

|

1612 (慶長17)頃 |

29歳 |

【二度目の出奔】 関ヶ原の戦いの後、再び出奔。理由は不明。十余年に及ぶ 1 。 |

|

|

1614 (慶長19) |

31歳 |

|

大坂冬の陣。 |

|

1615 (元和元) |

32歳 |

|

大坂夏の陣。豊臣氏滅亡。真田信繁(幸村)戦死。 |

|

1616 (元和2) |

33歳 |

【三度目の出奔】 二度目の出奔から帰参後、沼田藩主となった真田信吉の補佐役となるが、信吉への諫言が原因で不和となり出奔 1 。 |

徳川家康死去。真田信之の長男・信吉が上野国沼田藩主となる。 |

|

1622 (元和8) |

39歳 |

|

真田信之が上田藩から松代藩へ転封。 |

|

1634 (寛永11) |

51歳 |

|

沼田藩主・真田信吉が死去。 |

|

1646 (正保3) |

63歳 |

信吉の死後、信之の命により江戸から呼び戻され、真田家に正式に復帰 1 。 |

|

|

1656 (明暦2) |

73歳 |

主君・信之の隠居に伴い、自身も法泉寺付近に隠棲 1 。 |

真田信之が隠居。家督を次男・信政に譲る。 |

|

1658 (万治元) |

75歳 |

10月17日、真田信之が死去。その二日後の10月19日、法泉寺にて殉死 1 。 |

|

第一章:悲劇の幕開け ― 出自と名胡桃城事件

1.1. 生誕と鈴木一族

鈴木忠重は、天正12年(1584年)に生まれた 1 。通称は右近、幼名は小太郎、後年には閑斎と号した 1 。父は、真田昌幸の家臣であり、上野国(現在の群馬県)の要衝・名胡桃城の城代を務めた鈴木主水重則(すずき もんど しげのり)とされている 1 。鈴木氏は古くから真田氏に従属していた家臣筋であり、重則は勤勉で実直な人柄から家中でも信望が厚い武将であったと伝えられる 4 。

1.2. 名胡桃城事件の衝撃

忠重の運命を決定づけたのは、彼がわずか6歳であった天正17年(1589年)に発生した「名胡桃城事件」である。当時、天下統一を進める豊臣秀吉は、大名間の私的な戦闘を禁じる「惣無事令」を発令していた。真田氏と北条氏が領有を争っていた沼田領については、秀吉の裁定により、名胡桃城を含む3分の1が真田領、沼田城を中心とする3分の2が北条領と定められた 6 。

しかし、この裁定に不満を抱いた北条方の沼田城主・猪俣邦憲は、鈴木重則の家臣・中山九郎兵衛を寝返らせる謀略を用いた。偽の書状で重則を城外におびき出した隙に、名胡桃城を武力で奪取したのである 1 。城に戻れぬと知った父・重則は、責任を一身に負い、沼田の正覚寺にて自害して果てたとされる 7 。この事件は惣無事令を公然と破る行為であり、激怒した秀吉が翌年に小田原征伐の軍を起こす直接的な口実となった 6 。

この時、幼い忠重は母と共に北条方に捕らわれ、人質となる。悲劇の渦中に放り込まれたが、やがて解放され、主君である真田昌幸のもとへと引き取られた 1 。父を失い、家を失った忠重にとって、真田家は単なる主家ではなく、自らの命と存在を救ってくれた恩人となったのである。

1.3. 史料批判 ― 語られる父の姿

鈴木忠重の生涯を貫く忠義の原点として語られるこの名胡桃城事件と父・重則の悲劇的な最期は、しかしながら、確固たる一次史料によって裏付けられているわけではない。その詳細の多くは、江戸時代初期に成立した真田氏の軍記物語『加沢記』に依拠している 3 。

近年の研究では、この『加沢記』の記述に対して慎重な見方が示されている。そもそも、事件と同時代の一次史料の中に「鈴木主水」あるいは「鈴木重則」という人物に言及したものは発見されておらず、その実在性すら確実ではない 3 。沼田市に現存する正覚寺の「鈴木主水の墓」も、事件を語り継ぐために後世に建立されたものと考えられており、かつて設置されていた案内板も撤去されている 3 。

この事実は、鈴木忠重の人物像を考察する上で極めて重要な示唆を与える。彼の悲劇的な出自は、歴史的事実であると同時に、真田家の正当性や、天下の秩序を乱した北条氏の非道を強調するために、後世に物語として脚色され、増幅された側面を持つ可能性がある。つまり、忠重の真田家、とりわけ彼を直接庇護した真田信之への絶対的な忠誠心は、単なる主従関係を超えた、自らの存在を肯定してくれた「物語」そのものへの献身であったと解釈することができる。彼の生涯を貫く強固な忠義は、史実と物語が織りなすこの特異な土壌の上に育まれたものと言えよう。

第二章:流浪の剣士 ― 三度の出奔と自己形成

鈴木忠重の生涯は、主君への忠誠一筋という言葉だけでは語り尽くせない複雑さを内包している。その象徴が、彼の経歴に記録される三度にわたる出奔である。これらの出奔は、それぞれ異なる動機と背景を持ち、彼の人間的成長と、戦国から江戸へと移り変わる時代の価値観の変化を色濃く反映している。

2.1. 第一の出奔 ― 武者修行の旅(19歳、慶長7年頃)

慶長7年(1602年)頃、19歳になった忠重は、最初の出奔を敢行する 1 。これは主君への不満や反抗といった否定的な動機によるものではなく、自己を磨き、より優れた武士として主家に貢献するための、戦国時代の気風を残した「武者修行」であったと考えられる。

この流浪の旅は7年間に及び、その中で彼は大きな転機を迎える。当代随一の剣客として名を馳せていた柳生宗章(やぎゅう むねあき)と出会い、その門下に入ったのである 1 。さらに、剣聖・上泉信綱より新陰流の道統を受け継いだ大和国柳生の庄の当主、柳生石舟斎宗厳(やぎゅう せきしゅうさい むねよし)からも直接指導を受けたと伝えられている 1 。新陰流の免許皆伝を得たという記録こそないものの、この修行を通じて、彼は単なる一介の家臣から、高度な専門技能を持つ「剣豪」としてのアイデンティティを確立した。この経験は、後の彼の人生において、武勇の面だけでなく、精神的な支柱としても大きな意味を持ったに違いない。

2.2. 第二の出奔 ― 謎の空白期間(関ヶ原前後、慶長12年頃〜)

7年間の武者修行を終え、一度は真田家に帰参した忠重であったが、関ヶ原の戦いを経て世情がまだ不安定であった慶長12年(1612年)頃、再びその姿をくらます 1 。この二度目の出奔は、一次史料においても「理由はよくわからない」と記されるほど謎に満ちている 1 。

この出奔は十余年という長期にわたり、彼の経歴における最大の「空白期間」となっている。天下分け目の大戦であった関ヶ原の戦い、そして豊臣家の命運を決した大坂の陣という、日本の歴史が大きく動いた時期と完全に重なるこの不可解な行動こそが、後世に彼を「真田家の密偵」と見なす説が生まれる最大の要因となった。個人的な理由だけで、これほど重要な時期に主家を離れるとは考えにくく、何らかの公的な密命を帯びていたのではないか、という推測を呼ぶには十分な状況証拠であった。

2.3. 第三の出奔 ― 剛直なる諫言(元和2年以降)

大坂の陣が終結し、世が泰平へと向かう中、忠重は再び真田家に帰参する。元和2年(1616年)、主君・信之の長男である真田信吉が沼田3万石の藩主となると、忠重はその補佐役という重責を任された 1 。しかし、ここで彼の剛直な性格が、新たな時代の秩序と衝突する。

忠重は、若き藩主・信吉の行いに対し、主君のためを思うがゆえに一切の忖度なく厳しい諫言を繰り返した。この戦国武士的な率直さは、泰平の世に育ち、藩主としての権威を重んじる信吉にとっては許容しがたい「不遜な態度」と映った。結果、忠重は信吉に疎まれ、三度目の出奔を余儀なくされ、浪人となったのである 1 。

この出来事は、個人の武勇や主君への直接的な忠節が絶対的な価値を持った戦国時代から、組織の秩序と序列が何よりも重視される江戸時代の藩体制へと、武士に求められる価値観が移行していく過渡期の摩擦を象徴している。忠重の行動は、旧時代の価値観と新時代の秩序との間に生じた、避けられない軋轢であったと言えよう。信吉が寛永11年(1634年)に死去した後、父である信之は直々に家臣に命じ、江戸に居住していた忠重を呼び戻した。そして正保3年(1646年)、忠重はついに真田家に正式に復帰を果たしたのである 1 。信之が、息子の代に家を去った忠重を再び召し抱えたという事実は、二人の間にいかに固い信頼関係があったかを物語っている。

第三章:諜報活動説の虚実 ― 『真田太平記』が描いた影

鈴木忠重の人物像を語る上で、避けて通れないのが「諜報活動説」である。彼の生涯における謎多き行動は、後世の人々の想像力をかき立て、忠実な家臣という表の顔の裏に、影として暗躍する密偵の姿を投影させた。しかし、この魅力的なイメージは、史実と創作の境界を曖昧にする危険性もはらんでいる。

3.1. 諜報官・鈴木右近の誕生

鈴木忠重が真田家の諜報官であったとする説は、主に彼の経歴における不可解な点、とりわけ二度目の出奔の時期に起因する 1 。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦い、そして慶長19年(1614年)から元和元年(1615年)にかけての大坂冬の陣・夏の陣という、真田家のみならず日本の行く末を左右する重大な局面において、彼の足跡が途絶えている。この「空白」を合理的に説明しようとする時、主君の密命を帯びて敵方の情勢を探る諜報活動に従事していた、という解釈は非常に説得力を持つように見える。

特に真田家は、当主・昌幸が「表裏比興の者」と評された謀将であり、「草の者」と呼ばれる忍者集団を駆使した情報戦を得意としていたイメージが強い 12 。この真田家のパブリックイメージと、忠重の謎に満ちた経歴が結びつくことで、「諜報官・鈴木右近」という人物像が、歴史の空白を埋める魅力的な仮説として立ち現れてきたのである。

3.2. 史料的根拠の不在

しかしながら、この諜報活動説は、あくまで状況証拠に基づく推論の域を出るものではない。結論から言えば、忠重が諜報活動に従事していたことを直接的、あるいは間接的にでも示す同時代の一次史料は、今日に至るまで一切発見されていない 1 。これは、鈴木忠重に関する複数の研究や解説書が一様に指摘するところであり、歴史学的な観点からは、彼の諜報活動を事実として認定することはできない。

3.3. 創作の影響力 ― 池波正太郎の功罪

鈴木忠重の「密偵」としてのイメージを不動のものとし、広く一般に浸透させた最大の要因は、作家・池波正太郎が著した不朽の名作『真田太平記』である 1 。この壮大な歴史小説の中で、登場人物「鈴木右近」は、主君・真田信之から絶対的な信頼を寄せられ、その命を受けて京や大坂に潜入し、影として諜報活動に従事する極めて重要な役割を担う 13 。

池波正太郎は、史実の「空白」部分を巧みな筆致で埋め、鈴木右近という人物に具体的な行動と葛藤、そして人間的な魅力を与えた。この物語上の設定は、小説やそれを原作とするテレビドラマを通じて絶大な影響力を持ち、多くの読者や視聴者の心に深く刻まれた 15 。その結果、本来は創作上のキャラクター設定であったはずの「密偵・鈴木右近」の姿が、あたかも歴史的事実であるかのように広く認識されるに至ったのである。

これは、歴史的事実そのものよりも、人々が求める「納得のいく物語」の方が、時として強い影響力を持ちうるという一つの好例と言える。鈴木忠重の諜報活動説は、史実の証明ではなく、歴史の「空白」を埋めるために生まれた「物語的要請」の産物であり、その虚実を冷静に見極める必要がある。

第四章:松代藩の重臣として ― 藩政への貢献

数度の出奔と流浪の末に真田家へ復帰した鈴木忠重は、その波乱に満ちた経験を経て、単なる武辺者から円熟した藩の重臣へと変貌を遂げていく。彼の後半生は、主君・真田信之の治世を支える有能な行政官として、松代藩の安定に大きく貢献した。

4.1. 真田信之の腹心

三度目の出奔から帰参した後、忠重は信之から改めて深い信頼を寄せられる。その証左として、彼は京の伏見に置かれた真田屋敷の留守居役という要職を任されている 1 。伏見は、朝廷や諸大名との交渉、情報収集の拠点であり、この役職には武勇だけでなく、高度な政治感覚と交渉能力、そして何よりも主君からの絶対的な信任が不可欠であった。池波正太郎の短編小説『男の城』では、この伏見屋敷を舞台に、信之と才女・小野お通との交流を忠重が取り持つなど、主君の私的な側面にも深く関わる腹心として描かれている 13 。

4.2. 松代藩での役割

元和8年(1622年)、真田家が長年本拠とした上田から信濃国松代へ転封となると、忠重もこれに従い、松代藩の重臣に名を連ねた 1 。藩体制が確立していく中で、彼の役割はさらに重要性を増す。特に、藩主である信之が参勤交代で江戸に滞在する期間、忠重は国元である松代に残り、藩政全般を司る中心的役割を担ったと記録されている 1 。これは、彼が家老級の地位にあり、藩の統治を任せられるほどの実務能力と忠誠心を兼ね備えていたことを示している。若い頃の流浪の経験は、諸国の情勢を見聞し、多様な人々と接することで彼の視野を広げ、人間観察眼を養ったのかもしれない。これらの経験が、藩政運営という高度な実務を全うする上での素地となった可能性は高い。

4.3. 知行と家格

松代藩の家臣の名簿と禄高を記した『分限帳』に関する史料には、鈴木姓の家臣が複数名確認できる 16 。しかし、忠重自身の具体的な知行高を直接的に示す決定的な史料は、今回の調査では確認には至らなかった。ただ、藩主の嫡男である信吉の補佐役を務め、藩主不在の国政を預かるほどの立場であったことから、家老に準ずるか、それに次ぐ高い家格と、相応の知行を与えられていたことは間違いないと推察される。

事実、彼が三度目の出奔から復帰した正保3年(1646年)には、知行地の引き渡しに関する文書「鈴木右近知行地引渡状」の存在が確認されており 18 、彼が相応の領地を持つ上級家臣であったことを裏付けている。彼のキャリアは、戦国的な「個の力」を追求した武士が、泰平の世において「組織を支える能力」を発揮する有能な官僚へと役割を変えていく、江戸時代初期の武士の姿を体現していると言えよう。

第五章:主君への絶対的忠誠 ― 唯一許された殉死

鈴木忠重の生涯は、主君・真田信之への絶対的な忠誠によって貫かれている。その集大成とも言えるのが、彼の壮絶な最期であった。それは、彼の波乱に満ちた人生の全ての謎や矛盾を昇華させ、一貫した「忠義」の物語として完結させるための、究極の自己表現であった。

5.1. 晩年の隠棲

明暦元年(1656年)、90歳を超えた主君・真田信之が家督を次男・信政に譲り、隠居生活に入った 1 。すると、長年信之の側に仕えてきた忠重も、その後を追うかのように第一線から退き、松代城下の法泉寺の近隣に居を構えて隠棲した 1 。しかし、これは完全な引退ではなかった。彼は信之から特別に許可を得て、信之の隠居所であった屋敷(後の大鋒寺)へ頻繁に伺候し、最期の時まで主君の側にあり続けたのである 1 。

5.2. 「御免の殉死」

万治元年(1658年)10月17日、信之が93年の長寿を全うし、静かにこの世を去った。その訃報に接した忠重の行動は、迅速かつ揺るぎないものであった。信之の死からわずか二日後の10月19日、忠重は隠棲していた法泉寺において、主君の後を追い、自刃して果てた。享年75であった 1 。

当時、江戸幕府は武士の悪しき風習として殉死を厳しく禁じており、藩主の死に際して家臣が後を追うことは、その家のお取り潰しにも繋がりかねない重大な禁忌であった。しかし、忠重の殉死は例外であった。信之は生前、他の家臣には固く殉死を禁じながらも、忠重に対してだけは、特別にそれを許可していたと伝えられている 1 。この「御免の殉死」という逸話は、二人の主従関係が、単なる主と家臣という間柄を超えた、いかに深く特別な絆で結ばれていたかを雄弁に物語っている。幕府の法という公的な秩序よりも、主君との約束という私的な忠義を優先する、まさに戦国武士としての最後の意思表示であった。

5.3. 二つの墓所が語るもの

鈴木忠重の忠義を物語るものは、もう一つ存在する。それは、彼のために二箇所に築かれた墓所である。

一つは、長野市松代にある大鋒寺の、主君・真田信之の墓所の傍らに寄り添うように建てられた墓である 20 。大鋒寺は信之の隠居所跡に建立された寺であり、信之の墓の隣に忠重の墓があることは、彼の「公的な忠義」を社会に示すためのモニュメントと言える。主君の隣で眠ることにより、彼の忠節は後世に永遠に語り継がれることとなった。

もう一つは、彼が最期を遂げた場所であり、鈴木家の菩提寺でもあった法泉寺にある墓所である 1 。こちらが鈴木家の当主としての「正式な」墓であり、彼の「私的な顔」を示す場所と言える。

この二つの墓の存在は、彼の生涯が「真田家家臣・右近」という公的アイデンティティと、「鈴木忠重」という私的アイデンティティの両方によって成り立っていたことを象徴している。彼の殉死は、その両方を全うするための、最後の儀式だったのである。

結論:史実と物語の融合体としての鈴木忠重

鈴木忠重の生涯を、現存する史料や伝承、そして後世の創作物を通じて徹底的に考察すると、一人の武士の複雑で多層的な実像が浮かび上がってくる。彼は単なる「忠臣」や「密偵」といった一面的な言葉で語り尽くせる人物ではない。

史実としての鈴木忠重は、名胡桃城事件という悲劇的な出自(その詳細は軍記物語に依拠するものの)を持ち、主君・真田昌幸と信之によって救われたという強烈な原体験を持つ人物であった。その恩義に報いるべく、彼は柳生新陰流を修めて武を磨き、時には主君の嫡男にさえ憚らず諫言するほどの剛直さを示し、そして最後は信之への絶対的な忠誠の証として、唯一許された殉死を遂げた。その生涯は、戦国の遺風を色濃く残しながらも、江戸時代の安定期には藩政を担う有能な行政官としても手腕を発揮した、まさに時代の転換点を生きた武士の姿そのものであった。

一方で、彼の経歴に残された数々の「空白」や謎、とりわけ天下分け目の動乱期における不可解な出奔は、後世の人々の想像力を大いに刺激した。この史実の隙間を埋めるようにして生まれたのが、「諜報官・鈴木右近」という物語である。池波正太郎の傑作『真田太平記』によってこのイメージは決定的なものとなり、彼の人物像に史実とは別の深みと複雑さを与え、多くの人々を惹きつける大きな要因となった。

結論として、今日我々が知る鈴木忠重とは、確かな史料から窺える「忠臣」としての一貫した実像と、歴史の空白を埋めるべく物語が創り上げた「密偵」としての魅力的な虚像が、分かちがたく融合した存在であると言える。彼の真の姿は、この史実と物語の狭間にこそ見出されるのかもしれない。そして、その謎に満ちた忠義の生涯は、これからも我々の歴史的想像力をかき立て続けるであろう。

引用文献

- 鈴木忠重 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%88%B4%E6%9C%A8%E5%BF%A0%E9%87%8D

- 校注 本藩名士小伝 真田昌幸・信之の家臣録 - 高志書院 http://www.koshi-s.jp/shinkan/1710_2-shinkan.htm

- 鈴木主水 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%88%B4%E6%9C%A8%E4%B8%BB%E6%B0%B4

- 鈴木重則 http://www.interq.or.jp/red/yukimura/sanada/suzuki.html

- 真田氏家臣総覧~真田幸隆(幸綱)から真田昌幸まで~ http://www.interq.or.jp/pure/miyatate/vassal/sanada.htm

- 名胡桃城事件とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%90%8D%E8%83%A1%E6%A1%83%E5%9F%8E%E4%BA%8B%E4%BB%B6

- 真田の人々と歴史/正覚寺 | 【公式サイト】さなだんごの旅 http://sanadango.jp/syoukakuji.html

- すずき - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/suzuki.html

- 鈴木重則 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/SuzukiShigenori.html

- 「鈴木主水(スズキモンド)」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%88%B4%E6%9C%A8%E4%B8%BB%E6%B0%B4

- 上州真田武将隊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%B7%9E%E7%9C%9F%E7%94%B0%E6%AD%A6%E5%B0%86%E9%9A%8A

- 真田の人々と歴史 | 【公式サイト】さなだんごの旅 http://sanadango.jp/jinbutsu.html

- 84冊! 新潮文庫の池波正太郎を全部読む 中編 - 新潮社 https://www.shinchosha.co.jp/sp/nami/tachiyomi/20231027.html

- 『真田太平記 天魔の夏』(新潮社) - 著者:池波 正太郎 - 尾崎 秀樹による書評 - All Reviews https://allreviews.jp/review/6329

- 真田太平記 (テレビドラマ) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E8%A8%98_(%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E)

- 松代藩家臣のご先祖調べ https://www.kakeisi.com/han/han_matusiro.html

- 沼田藩真田氏家臣総覧(寛永五年~天和元年) http://www.interq.or.jp/pure/miyatate/vassal/sanada-numatahan.htm

- 『長野』総目次(4)151~200 | 長野郷土史研究会 | 長野市 - Wix.com https://naganokyodoshi.wixsite.com/my-site/%E9%95%B7%E9%87%8E-%E7%B7%8F%E7%9B%AE%E6%AC%A1-4

- 信濃乃旅路-其ノ拾参- 松代城下町 | 不伝流指導部藤原の稽古記録 https://ameblo.jp/fudenryu/entry-12811416143.html

- 真田信之の墓 - M-NETWORK http://www.m-network.com/sengoku/haka/nobuyuki450h.html

- 松代の真田信之さまのお墓へ。 (長野市) - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/11168459

- もう一つの将二人 http://www.okadanouen.com/takaino/asagiri.html