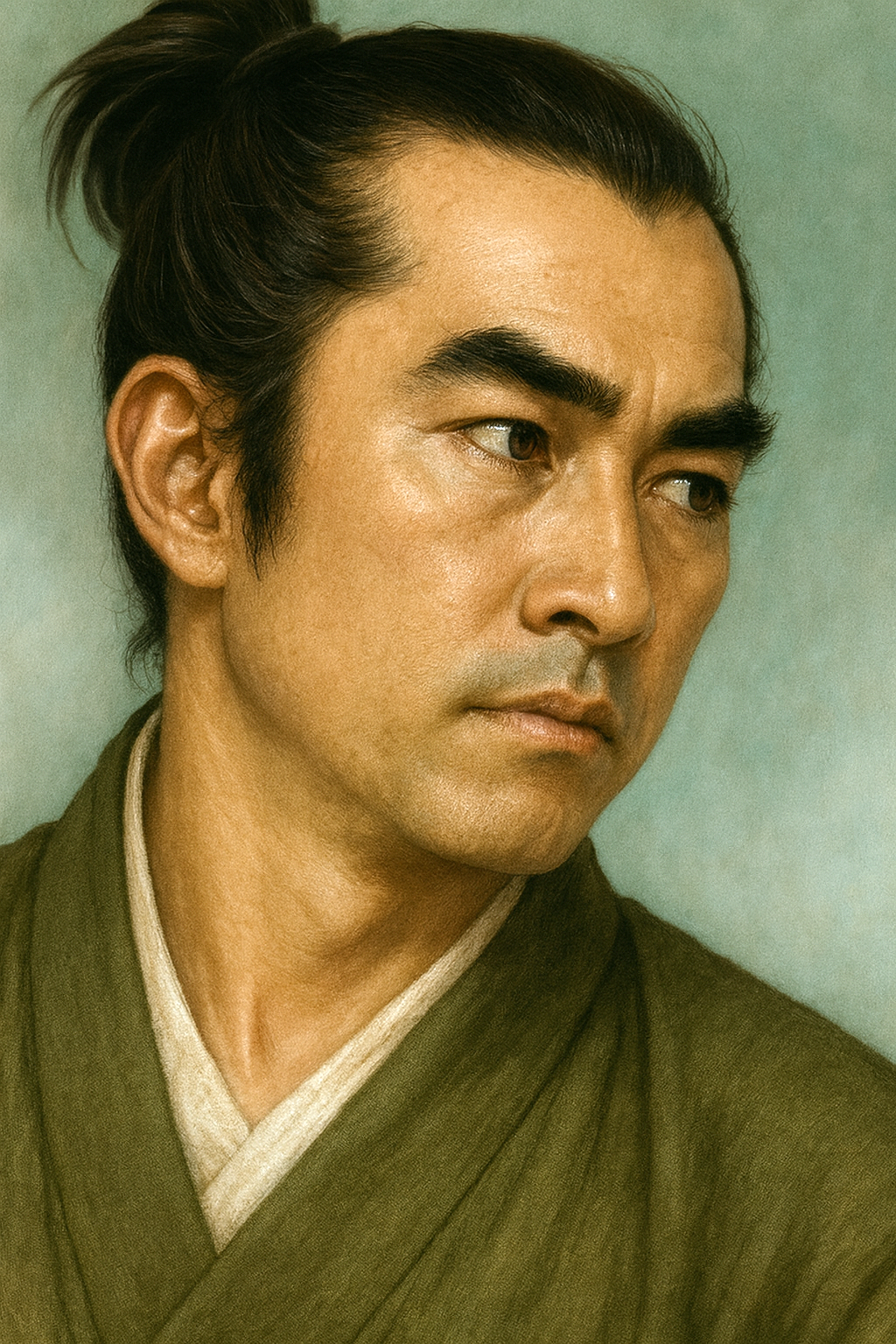

鐘捲自斎

鐘捲自斎は富田流を学び、鐘捲流を創始した剣豪。伊藤一刀斎の師であり、佐々木小次郎の師とも伝わる。その生涯は謎が多いが、剣術史の重要な結節点となった。

鐘捲自斎の生涯と剣術史における役割:史料の狭間から実像を探る

序論:剣豪伝説の起点 ― 謎に挑む

剣豪「鐘捲自斎(かねまき じざい)」の名は、日本の剣術史において、特異な光彩を放っている。一般に彼は、「遠江国出身の剣豪で、富田勢源に富田流を学び、後に創意工夫を加えて鐘捲流を創始。伊藤一刀斎や佐々木小次郎といった伝説的な剣客に剣を授けた師」として知られている (User Query)。この簡潔な人物像は、彼の存在を理解する上での核となる一方で、その実像を覆い隠す幾重もの謎と矛盾を内包する出発点でもある。

自斎の生没年、正確な出自、師事した人物が富田兄弟のいずれであったか、そして二大巨頭たる弟子との関係性の真偽。これらに関する記述は、江戸時代の武芸伝書から近代の研究書に至るまで、史料ごとに微妙な、あるいは重大な食い違いを見せている 1 。彼の生涯は、確固たる一次史料の欠如により、後世の流派伝承や物語的脚色というフィルターを通して、断片的にしか我々の前に姿を現さない。

本報告書は、この錯綜した情報を丹念に解きほぐし、個々の伝承を比較検討することで、鐘捲自斎という人物の実像に可能な限り迫ることを目的とする。単なる伝説の紹介に留まらず、彼がなぜこれほどまでに謎めいた存在でありながら、剣術史において無視できない重要人物として語り継がれてきたのか、その理由を構造的に解明する。これは、史料の狭間に立つ一人の剣豪の姿を追い求める、歴史研究としての試みである。

第一章:鐘捲自斎の実像 ― 史料の狭間に立つ謎の人物

鐘捲自斎が「何者であったか」という根源的な問いは、複数の説が並立し、その人物像に多層的な奥行きを与えている。彼の出自と名乗りは、その後の剣の道程を理解する上で不可欠な要素である。

1-1. 出自を巡る二つの説:遠江か越前か

鐘捲自斎の出身地については、大きく分けて二つの説が存在する。

一つは「遠江国(現在の静岡県西部)出身説」である。『デジタル版 日本人名大辞典+Plus』などの資料には、彼を「遠江の人」と簡潔に記すものが見られる 1 。この説は広く知られているものの、その背景となる具体的な地名や一族に関する情報に乏しく、彼の前半生を具体的に描き出すには至っていない。

もう一つは、より具体的な背景を持つ「越前国(現在の福井県)出身説」である。この説は、自斎の姓である「鐘捲(かねまき)」が、越前の名家「印牧(かねまき)氏」に由来するのではないかという推論に基づいている 2 。印牧氏は戦国時代、越前を支配した朝倉氏の重臣であり、武勇で知られた一族であった 4 。実際に、自斎が越前朝倉氏の剣術指南役であったという伝承も存在し 2 、この説と符合する。もし彼が印牧氏の一族であれば、幼少期から武芸に親しむ環境にあったことは想像に難くなく、後の剣豪としての素地がこの地で育まれた可能性は高い。

1-2. 名と号の錯綜:「鐘捲自斎」と「外他通宗」

彼の名は「鐘捲自斎」として広く知られているが、これもまた唯一のものではなかった。特に一刀流系統の伝書である『唯心一刀流古藤田伝書』には、「鐘捲外他通宗(かねまき とだ みちむね)」という名が記されている 1 。また、名を「通家(みちいえ)」とする資料も存在する 2 。

ここで注目すべきは、「外他(とだ)」という別姓の存在である。これは、彼が師事した富田(とだ)流との深い関係を示唆している。当時の武芸の世界では、師から姓の一字や、時には姓そのものを名乗ることを許されるのは、流派の正統な後継者であることを示す最高の栄誉であった。自斎が「外他」を名乗ったのは、単なる改姓ではなく、中条流の正統を受け継ぐ富田流の系譜に連なる高弟であることを公に示すための、戦略的なアイデンティティの表明であった可能性が考えられる。これは、後に彼が自身の「鐘捲流」を創始するにあたり、その権威付けのために意図的に構築された「ブランド」としての役割を担っていたと推察できる。

このように、自斎に関する一次史料が極めて乏しい中で、彼の人物像は弟子や後代の流派の伝書を通じて間接的に浮かび上がってくる。この情報の非対称性こそが、彼の謎めいたイメージを生み出す根源であり、後世の剣術家たちが、自らの流派の権威を高めるために、師である自斎の存在をいかに重要視していたかを物語っている 1 。

鐘捲自斎に関する主要な説の比較対照表

|

項目 |

説A |

説B |

説C |

根拠となる主要史料 |

|

出自 |

遠江国 |

越前国(印牧氏) |

不明 |

1 (説A) / 2 (説B) |

|

名・号 |

鐘捲自斎 通家 |

鐘捲外他 通宗 |

- |

1 (通家・通宗) / 1 (外他) |

|

師事した人物 |

富田景政 |

富田勢源 |

両者 |

1 (景政) / 9 (勢源) / 1 (両者) |

|

主要な弟子 |

伊藤一刀斎 |

佐々木小次郎 |

- |

1 (一刀斎) / 11 (小次郎) |

|

創始した流派 |

鐘捲流 |

外他流 |

- |

2 (両名併記) |

第二章:剣の系譜 ― 富田流との関わりと「富田の三家」

鐘捲自斎の剣技の源流は、戦国時代に名を馳せた中条流の流れを汲む富田流にある。この流派との関わりを深く掘り下げることは、当時の剣術界における彼の立ち位置を正確に理解する上で不可欠である。

2-1. 師は誰か:富田勢源か、富田景政か

自斎の師とされる富田流の師範には、富田勢源(とだ せいげん)と富田景政(とだ かげまさ)の兄弟がいる。両者は共に中条流を継承し、富田流として大成させた達人であった 8 。兄の勢源は、越前朝倉氏に仕えたが、後に眼病を患い、家督を弟の景政に譲って隠棲したと伝えられる 9 。盲目、あるいはそれに近い状態でありながら、薪を手に神道流の達人を一撃で倒したという逸話は、彼の卓越した技量と精神性を示すものとして名高い 9 。一方、弟の景政は兄から家督を継ぎ、朝倉氏滅亡後は前田利家に仕え、実戦と指導の両面で富田流を支えた実務的な指導者であった 8 。

史料において、自斎の師は勢源であるとする説 9 と、景政であるとする説 1 が混在しており、中には両者から学んだとする記述も見られる 1 。この情報の揺れは、単なる記録の誤りというよりも、富田家における家督継承の過渡期に、自斎の修行時代が重なっていたことを示唆している。

勢源が眼病により第一線を退いたとはいえ、その剣名と、流派の極意を体現する存在としての権威は絶大であった。一方で、日々の稽古や実践的な指導は、家督を継いだ景政が中心となって行っていたと考えるのが自然である。したがって、「師は誰か」という二者択一の問い自体が、この過渡期を反映したものであり、自斎は勢源から流派の根幹をなす精神性や奥義を、景政からより実践的な技法や指導法を学んだ、いわば両方の影響を受けたハイブリッドな剣士であった可能性が極めて高い。

2-2. 「富田の三家」としての評価

鐘捲自斎の富田流における地位を物語る重要な称号が「富田の三家」である。彼は、山崎左近将監、長谷川宗喜という二人の高弟と共に、この名で称されたと記録されている 1 。

この「三家」という呼称は、単に優れた門弟三名を指すだけでなく、流派の中核を担い、次代へと技を伝える役割を期待された、いわば師範代クラスの剣士に与えられる最上級の評価であったと考えられる。特に自斎は、師から学んだ中条流の小太刀の技に加えて、自ら工夫を凝らした中太刀の技法においても精妙を極めたとされており 1 、その技量が同門の中でも突出していたことがうかがえる。

この称号は、鐘捲自斎が富田流の単なる一門弟ではなく、その教えを深く理解し、体現する中核的な存在であったことを客観的に証明するものである。そして、この確固たる地位と実力こそが、後に彼が富田流から独立し、自らの名を冠した「鐘捲流」を創始する上での、揺るぎない基盤となったのである。

第三章:鐘捲流の創始と技法の特徴

富田流の高弟としてその名を馳せた鐘捲自斎は、やがて師の教えを基礎としながらも、独自の創意工夫を加え、自らの名を冠した流派を創始するに至る。それが「鐘捲流」、あるいは別名「外他流」である 2 。この流派の技法と思想には、古流剣術から近世剣術への移行期における、合理性と実戦性を追求する精神が色濃く反映されている。

3-1. 中条流からの発展と鐘捲流の創始

鐘捲流の根幹にあるのは、師から受け継いだ中条流・富田流の剣技、とりわけ小太刀の術であった 1 。中条流は、南北朝時代に創始された歴史ある流派であり、甲冑を着用した状態での戦闘を想定した実戦的な技法を特徴としていた 10 。その流れを汲む富田流は、「流水の如し」と評されるような、滞りのない自然な体捌きで相手に接近し、一撃で倒すことを本領としていた 17 。

自斎は、この流麗かつ実戦的な剣技を完全に体得した上で、さらに自らの工夫を加えた。特に彼が編み出した中太刀の技法は、既存の枠組みを超えるものであったとされる 1 。彼が生きた戦国末期から江戸初期にかけては、大規模な合戦から個人対個人の決闘へと、剣術が求められる場面が変化していく時代であった。このような時代の要請に応えるべく、自斎はより合理的で洗練された技術体系を模索し、それが鐘捲流の創始へと繋がったのである。

3-2. 技法と思想:現存伝承からの分析

鐘捲自斎が創始した流儀の全貌を伝える史料は少ないが、その技と思想の断片は、現代に「鐘捲流抜刀術」として伝承される流儀の中に垣間見ることができる 20 。この現存する流派の特徴を分析することで、自斎が目指した剣術の姿を推察することが可能である。

第一に、その技法は「点と直線と円」によって構成されるという、極めて幾何学的かつ分析的な思想に基づいている 21 。この中で特に重視されるのが「点」であり、これは「突き」であると同時に「攻めの位」を示すものと解釈される 21 。富田流の「流水の如し」という感覚的・自然主義的な表現とは対照的に、鐘捲流は剣の動きを抽象的な要素に分解し、再構築しようとする論理的なアプローチを採っている。これは、複雑な剣技を、誰もが理解し習得可能な体系(システム)へと昇華させようとする試みであり、剣術の教授法における近代化への大きな一歩と評価できる。

第二に、「野外の戦いを主体とした足・腰の鍛え」を極めて重視する点である 21 。これは、道場内での試合稽古に留まらない、不整地や予測不能な状況下での戦闘を常に想定していたことの証左である。現存する鐘捲流抜刀術の形(かた)には、「横雲」や「後浪方返」といった名が付けられた独特の足捌きや体捌きが含まれており 22 、いかなる状況でも安定した体勢を保ち、力強い斬撃を繰り出すための下半身の重要性を物語っている。

これらの特徴は、鐘捲自斎が単に古伝の技を受け継ぐだけでなく、それを時代の変化に対応させ、より普遍的で合理的な武術体系へと進化させようとした改革者であったことを示している。そして、この「技法の体系化」という思想は、後に彼の最も有名な弟子である伊藤一刀斎が、よりシンプルかつ強力な理念を持つ「一刀流」を大成させるための、重要な思想的土台となったのである。

第四章:伝説の継承者たち ― 伊藤一刀斎と佐々木小次郎

鐘捲自斎の名を剣術史に不滅のものとして刻み付けたのは、彼自身の武勇伝以上に、彼に師事したとされる二人の高弟、伊藤一刀斎と佐々木小次郎の存在が大きい。しかし、この二人の弟子と自斎との関係性は、その史料的根拠の強さにおいて、明確な差異が見られる。

4-1. 伊藤一刀斎:師弟関係の真相と一刀流への道

一刀流の創始者である伊藤一刀斎(幼名:前原弥五郎)が、鐘捲自斎の門下に入り、その剣を学んだことは、一刀流系統の伝書をはじめとする多くの史料で一致して認められている、極めて信憑性の高い事実である 2 。一刀斎は自斎の下で鐘捲流(外他流)を学び、その奥義を究めたとされる。

伝承によれば、自斎は一刀斎に「高上極意五点(ごじょうごくいごてん)」と呼ばれる五つの奥義(妙剣、絶妙剣、真剣、金翅鳥王剣、独妙剣)を授けたという 2 。これは、流派の神髄を余すところなく伝授したことを意味する。さらに、ある夜に豁然と大悟した一刀斎が、翌日、師である自斎と三度立ち合い、三度とも破ったという逸話も残されている 25 。これは、弟子が師を超えることで流派がさらに発展するという、武芸の世界における理想的な継承の形を象徴する物語である。

また、自斎が弥五郎に「一刀斎」の名跡を譲り渡し、それ以降、彼が伊藤一刀斎と名乗るようになったという説も存在する 2 。一刀斎が後に「外田(とだ)一刀」と名乗った時期があることから 7 、師である自斎と一刀斎を同一人物と見なす説も少数ながら存在するが 2 、師弟関係を明確に記す伝承が圧倒的に多いことから、これは主流の説とは言えない。一刀斎と自斎の関係は、一刀流の正統性を示す上で根幹をなすため、意図的に記録・伝承されてきた「史実性の高い関係」と結論付けられる。

4-2. 佐々木小次郎:師弟説の検証

一方、宮本武蔵の好敵手として名高い佐々木小次郎もまた、鐘捲自斎の弟子であったとする説が存在する。この説は、主に宮本武蔵の伝記である『二天記』や、後代に編纂された武芸者に関する書物の中に散見される 11 。

しかし、この師弟関係の史料的根拠は、一刀斎の場合と比較して脆弱である。小次郎の師については、鐘捲自斎ではなく、その師である富田勢源の直接の弟子であったとする説も有力であり 11 、また彼が編み出したとされる「巌流」が、中条流から派生しつつも独立した流派であるという見方も根強い 12 。小次郎自身の流派からの伝承の中に、自斎を師とする明確な記録が見当たらない点は重要である。

このことから、小次郎と自斎を結びつける説は、歴史的事実というよりも、後世の物語的要請から生まれた可能性が高いと考えられる。すなわち、日本剣術史上最大の見せ場である「巌流島の決闘」を劇的に構成するため、武蔵のライバルである小次郎に、武蔵のライバル流派(一刀流)の源流をなす伊藤一刀斎の師でもある鐘捲自斎という「共通の偉大な師」を設定することで、物語に深みと宿命的な因縁を与える効果を狙った、後世の創作あるいは伝承の混交であると推察される。

したがって、鐘捲自斎の二人の高弟は、それぞれ異なる役割を担っていると見ることができる。伊藤一刀斎は、流派の伝承に裏付けられた「剣術史における継承者」であり、佐々木小次郎は、物語を彩るための「伝説における継承者」としての側面が強いと言えるだろう。

第五章:鐘捲流の流伝と現代への継承

創始者・鐘捲自斎の手を離れた後、彼の剣技と思想は二つの異なる流れとなって後世に受け継がれた。一つは、弟子・伊藤一刀斎によって普遍的な理念へと昇華され、爆発的に広まった「一刀流」という思想の系譜。もう一つは、鐘捲流そのものの技法を、特定の家系が護り伝えた「御留流(おとめりゅう)」としての流伝の歴史である。

5-1. 諸藩への伝播と仙台藩中村家の役割

江戸時代に入ると、鐘捲流は前橋藩、新発田藩などで指導されていた記録が残っている 2 。中でも、この流派と最も深く結びついたのが仙台藩であった。

慶長年間、鐘捲流を継承した中村氏が伊達政宗に招かれ、仙台に移り住んだと伝えられる 22 。以降、中村家は代々、鐘捲流の師範として仙台藩に仕え、藩主の警護という極めて重要な任を担った 21 。七代・中村祥三の墓碑には「禄高百石・養賢堂剣術師範・藩主剣術師範」と刻まれており、藩内で非常に高い地位にあったことがうかがえる 21 。

特筆すべきは、この仙台藩伝の鐘捲流には、伊達藩以来の「緘口令(かんこうれい)」が敷かれていたという伝承である 21 。これは、鐘捲流が藩の機密に関わる門外不出の「御留流」として、厳重な管理下で継承されていたことを示唆している。伊藤一刀斎の一刀流が、徳川将軍家師範(小野派一刀流)という公的な地位を得て、多くの分派を生み出しながら全国に広まっていった「オープン」な展開とは対照的に、鐘捲流そのものは、仙台藩という特定の組織内で、特殊な任務のために「クローズド」な形でその命脈を保ったのである。

5-2. 近代から現代へ:「鐘捲流抜刀術」としての存続

明治維新による廃藩置県は、藩に庇護されてきた多くの武術流派にとって存亡の危機であった。鐘捲流もその例外ではなかったが、中村家の手によってその伝統は辛うじて繋がれた。

扶持を離れた八代・中村虎造は、家督を弟に譲って上京し、道場を開設した 21 。虎造の死後、遺言によりその五男である圭吾が九代目を継承し、長らく敷かれていた緘口令が解かれた 21 。圭吾はその後、星島弘道に道統を託し、この流れが現代へと続いている。

現在、鐘捲流は「鐘捲流抜刀術」として日本古武道協会に加盟し、第十二代宗家・楢原正士氏の指導のもと、岡山県を中心にその保存と継承が続けられている 20 。その稽古においては、今なお「集団指導は秘密漏洩のほか、大量生産に通じ、画一主義に堕し、機微を教えることが不可能となる」という、御留流時代の伝統的な方針が一部尊重されているという 30 。

鐘捲自斎の遺産は、結果として二つの異なる形で現代に届いた。一方は、一刀流という形で日本の剣道文化の根幹を形成する普遍的な「思想」となり、もう一方は、鐘捲流抜刀術という形で、創始者以来の技法と精神を色濃く残す「古武術」として生き続けている。この二つの流れの分岐は、剣術が個人の武技から、組織に奉仕する専門技術へ、あるいは個人の精神修養の道へと多様化していった江戸時代の大きな歴史的潮流そのものを象徴する、貴重な事例と言えるだろう。

結論:史料の狭間に立つ「結節点」としての剣豪

本報告書を通じて鐘捲自斎の生涯を追ってきた結果、彼に関する確たる一次史料、すなわち彼自身が書き残した記録は驚くほどに少なく、その人物像は、彼を取り巻く流派の伝書や、後世の剣豪たちの列伝という鏡を通してのみ、その輪郭を捉えることができるという事実が改めて浮き彫りになった。

しかし、この情報の断片性こそが、逆説的に彼の歴史的意義を物語っている。鐘捲自斎の真の重要性は、一個人の武勇伝や謎に満ちた生涯そのものよりも、日本剣術史における三大源流の一つである中条流系統の技を、近世以降、最大の勢力の一つとなる一刀流へと繋いだ、決定的な「結節点(ノード)」としての役割にある 28 。彼は、古流の伝統を深く体得しながらも、それに安住することなく、「点・直線・円」という合理的・分析的な視点を導入することで、剣術の理論を次なるステージへと押し上げた。

この革新的な思想は、天才的な弟子・伊藤一刀斎という触媒を得て、「一刀」という、より純化され、より普遍的な理念へと昇華された。自斎が自らの名声を確立することよりも、後進の才能を開花させ、次代の剣術の礎を築くことに貢献した事実は、彼の剣士としての器の大きさを示している。

したがって、鐘捲自斎という剣豪の歴史的評価は、不確かな伝説や逸話によってではなく、彼を介して花開いた偉大な弟子たちの功績と、幾多の変遷を経て今なおその技と思想を伝え続ける流派の存在によってこそ、不動のものとなるのである。彼は、史料の狭間に静かに立ち、日本の剣の歴史が大きく転換する、その瞬間に介在した、稀有なる剣豪であった。

引用文献

- 鐘捲自斎(かねまきじさい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%90%98%E6%8D%B2%E8%87%AA%E6%96%8E-1066649

- 鐘捲自斎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%90%98%E6%8D%B2%E8%87%AA%E6%96%8E

- 歴史人物語り#66 越前は剣豪揃い!富田勢源、富田景政、富田重政、川崎時盛、鐘捲自斎、みんな学んでる中条流は天下の剣 - ツクモガタリ https://tsukumogatari.hatenablog.com/entry/2019/10/06/210000

- 朝倉家 武将名鑑 https://kamurai.itspy.com/nobunaga/asakuraSS/index.htm

- About: Kanemaki Jisai - DBpedia https://dbpedia.org/page/Kanemaki_Jisai

- 伊藤一刀斎-最強の剣豪・剣士/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/73540/

- 現在まで続く一刀流兵法の創始者<伊東一刀斎>とは⁉ - 歴史人 https://www.rekishijin.com/32182

- 富田景政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E7%94%B0%E6%99%AF%E6%94%BF

- 富田勢源とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%AF%8C%E7%94%B0%E5%8B%A2%E6%BA%90

- 富田重政-最強の剣豪・剣士/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/73538/

- 富田勢源道場跡|スポット・体験 - 福いろ https://fuku-iro.jp/spot/detail_12322.html

- 巖流- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%B7%96%E6%B5%81

- 鐘捲流とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%90%98%E6%8D%B2%E6%B5%81

- 富田勢源 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E7%94%B0%E5%8B%A2%E6%BA%90

- 富田勢源(とだせいげん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AF%8C%E7%94%B0%E5%8B%A2%E6%BA%90-1094702

- 富田景政(とだ かげまさ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AF%8C%E7%94%B0%E6%99%AF%E6%94%BF-1094672

- 當田流剣術 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/079/

- 當田流剣術 - 弘前市 https://www.city.hirosaki.aomori.jp/gaiyou/bunkazai/shi/2021-0317-0919-141.html

- 當田流剣術 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=P7074z6fsWg

- 鐘捲流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%90%98%E6%8D%B2%E6%B5%81

- 鐘捲流抜刀術 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/048/

- DVD 日本の古武道 鐘捲流抜刀術 https://www.hiden-shop.jp/SHOP/BCD47.html

- 【鐘巻流抜刀術】戦国時代初期の剣術の流派のひとつ - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=yVeTx26ouBE

- 静岡県剣道史(昭和以前) https://kendorenmei-shizuoka-pref.com/about/histort_syowa1/

- 一刀斎異聞|筆先三寸/むしまる - note https://note.com/fudesakisanzun/n/nc10ae825b433

- 伊藤一刀斎(イトウイットウサイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BC%8A%E8%97%A4%E4%B8%80%E5%88%80%E6%96%8E-31666

- 外田一刀斎 - ぼくのかんがえたサーヴァント @ ウィキ https://w.atwiki.jp/bokuserve/pages/3003.html

- 戦国期の主要剣術流派一覧 - M-NETWORK http://www.m-network.com/sengoku/senryu.html

- 【楽天市場】【DVD】鐘捲流抜刀術【日本の古武道シリーズ】 : 東山堂 楽天市場店 https://item.rakuten.co.jp/champ/dvd_ba_bcd39/

- 鐘捲流抜刀術 | 全国道場ガイド | 武道・武術の総合情報サイト WEB秘伝 https://webhiden.jp/guide/dojyo273/

- 第1回 荻生徂徠の剣術評論 | 全日本剣道連盟 AJKF https://www.kendo.or.jp/knowledge/books/rekishiyomimono_01/

- 兵法三大源流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B5%E6%B3%95%E4%B8%89%E5%A4%A7%E6%BA%90%E6%B5%81