長尾景長

足利長尾家三代当主。永正の乱を収拾し、山内上杉家家宰職を奪還。武将として関東の動乱を生き抜き、狩野派絵師とも交流した一流の画人でもあった。

乱世の画人武将、長尾景長 ― 関東に覇を競った足利長尾氏三代の栄光と終焉

序章:長尾景長とは何者か

日本の戦国時代、関東地方は室町幕府の権威が揺らぎ、鎌倉公方と関東管領の対立を軸とした「享徳の乱」以来、百年に及ぶとも言われる長い動乱の時代にありました。その混沌の渦中にあって、一度は没落した一族を再興させ、主家の内紛を収拾して権力の頂点に立ち、同時に当代一流の文化人として優れた芸術作品を後世に残した、稀有な武将が存在します。その人物こそ、本報告書が主題とする足利長尾三代当主、長尾景長(ながお かげなが)です。

彼の名は、越後の龍と称された上杉謙信(長尾景虎)の輝かしい名声の陰に隠れがちですが、その生涯は、戦国初期の関東の政治力学を理解する上で極めて重要な意味を持ちます。景長の家宰就任は、単なる一個人の栄達に留まらず、享徳の乱で祖父が非業の死を遂げて以来、数十年にわたって権力の中枢から遠ざけられていた鎌倉長尾氏嫡流の、悲願ともいえる復権でした 1 。その権力への道は、「永正の乱」と呼ばれる、主君・山内上杉家と宗主・古河公方家の二つの内紛が複雑に絡み合った大乱の収拾に、中心的な役割を果たすことで切り拓かれたのです 1 。

さらに景長の人物像を特異なものにしているのは、彼が武将としての冷徹な政治判断力と軍事指揮能力を備えながら、狩野派の絵師とも交流があったとされる一流の画人でもあったという二面性です 4 。戦乱の世にありながら、自らの姿を画に描き、幽玄な山水図をものす。その文化的活動は、彼の深い精神性を示すと同時に、乱世を生き抜くための高度な政治的営為でもありました。

本報告書は、この長尾景長という複雑で魅力的な人物の実像に迫ることを目的とします。その出自と一族が背負った悲劇から、権力の掌握、家宰としての統治、そして武将画人としての文化的功績に至るまでを、現存する史料や研究成果に基づき徹底的に分析します。さらに、彼が築き上げた栄光が、その死後、子孫の代でいかにして黄昏を迎え、戦国の荒波に飲み込まれていったのか、その軌跡を追うことで、一人の武将の生涯を通して、関東戦国史の大きな転換点を浮き彫りにしていきます。

第一部:足利長尾家の黎明

第一章:長尾一族の系譜と関東における勢力基盤

長尾景長の生涯を理解するためには、まず彼が属した長尾一族の成り立ちと、彼らが仕えた関東管領上杉家における特殊な地位について把握する必要があります。

長尾氏のルーツは、桓武平氏の流れを汲む坂東八平氏の一つ、鎌倉権五郎景政を祖とする鎌倉党の一族とされ、その本貫の地である相模国鎌倉郡長尾郷(現在の横浜市栄区長尾台町周辺)を名字の由来とします 2 。鎌倉時代、長尾氏は三浦氏の被官として活動しましたが、宝治元年(1247年)の宝治合戦で三浦氏と共に敗れ、一族は滅亡の危機に瀕しました。しかし、上杉氏の祖である上杉重房の被官となることで命脈を保ち、以降、上杉氏の関東入部と共にその勢力を拡大していくことになります 1 。

室町時代に入り、上杉氏が関東管領職を世襲するようになると、長尾氏はその最も重要な家臣団として頭角を現します。特に、上杉憲顕を補佐した長尾景忠は、越後国と上野国の守護代を兼務し、両国における長尾氏発展の強固な基盤を築きました 1 。やがて一族は、景忠の系統から鎌倉に本拠を置く嫡流の

鎌倉長尾家 、上野国総社を拠点とする 惣社長尾家 、同じく上野国白井を拠点とする 白井長尾家 、そして越後に根を下ろした 越後長尾家 (上杉謙信の家系)などに分立し、それぞれが山内上杉家の中で重きをなしました 7 。

これら諸長尾家の中でも、鎌倉長尾家、惣社長尾家、白井長尾家の当主が交代で務めたのが、山内上杉家の**家宰(かさい)**職でした。家宰は、現代で言えば家臣団の筆頭、あるいは執事に相当しますが、その権限は単なる家政の統括に留まりませんでした。主君である関東管領を補佐し、所領の管理から軍事の指揮、外交交渉に至るまで、その権力は絶大であり、陪臣の身でありながら古河公方嫡子の元服の儀に参列を許されるなど、関東の政治秩序において極めて高い地位を占めていました 10 。その影響力の大きさゆえに、この家宰職を巡る一族内の争いは、しばしば大規模な内乱へと発展しました。文明8年(1476年)に勃発した「長尾景春の乱」は、白井長尾家の景春が、父の死後に家宰職を叔父である惣社長尾家の忠景に与えられたことに不満を抱いたのが直接の原因であり、この職がいかに重要なものであったかを如実に物語っています 7 。長尾景長が目指し、そして手に入れることになるのは、まさにこの関東の政治を左右するほどの力を持つ家宰の地位だったのです。

第二章:足利長尾家の成立 ― 祖父と父の悲劇

長尾景長の家宰職への執念ともいえる渇望は、単なる個人的な野心から生まれたものではありませんでした。それは、祖父の代に失われた一族の栄光を取り戻し、父が苦難の末に築いた礎を完成させるという、三代にわたる宿願に根差していました。

景長の祖父は、鎌倉長尾家の当主・長尾実景です。彼は山内上杉家の家宰として権勢を振るっていましたが、その運命は享徳3年(1454年)に暗転します。この年、鎌倉公方・足利成氏が、主君である関東管領・上杉憲忠を鎌倉の邸宅で謀殺するという凶行に及びます。この時、実景も嫡男の景住と共に主君に殉じ、非業の死を遂げました 1 。これが、関東全土を10年以上にわたる戦乱に巻き込んだ「享徳の乱」の幕開けでした。この事件により、鎌倉長尾家は当主と後継者を一度に失い、何よりも一族の誇りであった家宰職を失うという、壊滅的な打撃を受けたのです。

この悲劇の中で、かろうじて家督を継いだのが、実景の次男であり、景長の父となる長尾景人でした。時にわずか10歳。若年であり、かつ嫡男でもなかった彼が家宰に任じられるはずもなく、山内上杉家の実権は白井長尾家の景仲・景信父子や惣社長尾家が握りました 1 。景人は、権力の中枢から外れたまま、父と兄の仇である足利成氏との終わりの見えない戦いに明け暮れることになります。

そんな苦闘の中にあった景人に転機が訪れたのは、寛正6年(1465年)のことでした。室町幕府の推挙により、敵である成氏方の勢力圏の真っただ中にあった下野国足利荘の代官に任命されたのです 1 。これは、敵地の中核に楔を打ち込むための極めて危険な任務でした。翌文正元年(1466年)、景人は足利荘に入部し、岩井山に勧農城を築いて拠点とします 14 。これ以降、景人の家系は本拠地の名を冠して

足利長尾家 と呼ばれるようになりました。

しかし、景人の奮闘も長くは続きませんでした。文明4年(1472年)、成氏方の反攻の最中、景長は28歳という若さでこの世を去ります 1 。跡を継いだ嫡男、すなわち景長の兄である定景もまた病弱で、家督を継いでわずか3年後の文明7年(1475年)に急死してしまいました 17 。

兄の死により、足利長尾家の家督は、景人の弟、つまり景長の叔父にあたる長尾房清が継ぐことになります。しかし、この房清は気性の激しい人物だったのか、主君である上杉顕定にことごとく反抗し、長尾景春の乱や長享の乱では敵方に与するなど、足利長尾家の立場を著しく不安定なものにしました 1 。

この叔父・房清が明応3年(1494年)頃に没した後、ようやく嫡流に家督が戻ります。明応5年(1495年)、景人の次男であった長尾景長が、27歳で足利長尾家三代当主の座に就いたのです 1 。彼が家督を継いだ時、その両肩には、祖父の無念の死、父の苦闘、そして兄の早世という、一族の悲劇の歴史が重くのしかかっていました。彼にとって、かつて祖父が務めた家宰職に復帰することは、単なる地位の向上ではなく、一族の名誉を回復し、父祖の無念を晴らすための、生涯をかけた目標となったのです。

第二部:権力への道

第三章:永正の乱 ― 関東を揺るがした大内紛

長尾景長が歴史の表舞台に躍り出る直接的なきっかけとなったのが、永正年間に発生した「永正の乱」です。この乱は、単一の戦乱ではなく、関東の二大勢力である山内上杉家と古河公方家、それぞれの内部で発生した家督争いが連動し、関東の諸将を巻き込んで展開された、極めて複雑な複合的内乱でした。景長の台頭を理解するには、この混沌とした政治状況の構造を解き明かすことが不可欠です。

乱の直接的な引き金は、関東から遠く離れた越後国で引かれました。永正7年(1510年)、関東管領・上杉顕定が、家中の内乱を鎮圧するために遠征していた越後において、守護代・長尾為景(後の上杉謙信の父)との長森原の戦いでまさかの敗死を遂げたのです 3 。関東の最高権力者の突然の死は、巨大な権力の空白を生み出し、水面下で燻っていた対立を一気に表面化させました。

まず、山内上杉家内部で後継者問題が勃発します。顕定には二人の養子がいました。一人は、山内上杉家の血筋を引く上杉憲房。もう一人は、古河公方・足利政氏の次男である上杉顕実です 3 。顕定の死後、顕実が家督を継承しましたが、憲房はこれを不服とし、両者は関東管領の地位と山内上杉家の家督を巡って、武力闘争へと突入しました。これが**第一の内紛(山内上杉家の家督争い)**です 3 。

時をほぼ同じくして、関東のもう一方の雄である古河公方家でも深刻な内紛が起きていました。当主の足利政氏と、その嫡男である高基が、家政の主導権や対外政策を巡って激しく対立していたのです。この**第二の内紛(古河公方家の父子対立)**は、山内上杉家の家督争いと運命的な連動を見せます 3 。

結果として、関東の政治勢力は、以下の二大陣営に分裂し、合従連衡を繰り広げることになりました 1 。

- 【憲房・高基陣営】: 山内上杉家の後継者候補である 上杉憲房 は、古河公方の正統な後継者である 足利高基 と連携。

- 【顕実・政氏陣営】: 関東管領を継いだ 上杉顕実 は、実の父である古河公方 足利政氏 の支援を受ける。

この二つの内紛が複雑に絡み合った結果、関東の国人領主たちは、いずれの陣営に与するかの選択を迫られ、関東全域を巻き込む大規模な戦乱、すなわち「永正の乱」へと発展していったのです。長尾景長の運命もまた、この巨大な乱の渦の中で、大きな転換点を迎えることになります。

第四章:家宰職の奪還 ― 景長の戦略と台頭

永正の乱という混沌の状況は、多くの者にとっては災厄でしたが、長尾景長にとっては千載一遇の好機でした。彼はこの乱において、卓越した戦略眼と政治的嗅覚を発揮し、ついに一族の悲願であった家宰職をその手に掴み取ります。

景長が下した最初の、そして最も重要な決断は、上杉憲房と足利高基の陣営に与することでした 1 。これは、単なる勝ち馬に乗るという投機的な行動ではありませんでした。山内上杉家の血を引く憲房と、古河公方の正嫡である高基の組み合わせは、敵対する顕実・政氏陣営に比べて「正統性」という大義名分において優位にありました。下剋上が常態化しつつあったとはいえ、依然として伝統的な権威が重んじられたこの時代において、大義名分を握ることは極めて重要な戦略でした。景長は、この時代の潮流を的確に読み抜いていたのです。

しかし、大義だけでは戦には勝てません。景長の拠点である足利荘の周辺、いわゆる両毛地域では、佐野氏や館林の赤井氏といった有力な国衆の多くが敵の政氏・顕実陣営についており、景長は地理的に孤立していました 1 。この不利な状況を打開するため、景長は新田荘を拠点とする有力国衆・横瀬景繁(後の由良成繁の父)との連携を強化します。この横瀬氏との同盟は、景長にとって軍事的な生命線であり、彼の戦略の要となりました 1 。

この強固な地域連合を背景に、景長は軍事行動を開始します。永正9年(1512年)、景長は横瀬景繁らと共に、上杉顕実方が籠城する武蔵国の拠点・鉢形城を攻撃し、顕実を敗走に追い込みました 3 。この戦いは永正の乱の帰趨を決する重要な一戦となり、憲房・高基陣営の勝利を決定づけました。

この勝利の結果、政治状況は一変します。敗れた上杉顕実を支持していた惣社長尾家の当主・顕方は、主君と共に逐電し、事実上失脚しました 3 。これにより、山内上杉家の権力の中枢である家宰職が空席となったのです。勝利に最も貢献した武将の一人であり、かつ鎌倉長尾氏の嫡流という血筋を持つ景長が、この地位に就くのは、もはや時間の問題でした。上杉憲房を新たな当主とする新体制の下、長尾景長はついに山内上杉家家宰に就任します 1 。

この就任は、歴史的な快挙でした。祖父・実景が享徳の乱で横死して以来、実に四十数年、一説には四十年を優に超える歳月を経て、鎌倉長尾氏の嫡流が再び権力の中枢に返り咲いた瞬間でした 1 。それは、景長の卓越した戦略眼と、地域の有力者と的確に同盟を結ぶ外交手腕がもたらした必然的な結果でした。同時に、この人事は、永正の乱によって旧来の権力構造が崩壊し、新たな秩序が形成される過程で、数十年にわたり傍流に移っていた権力が本流へと回帰する「再均衡」の動きを象徴する出来事でもあったのです。

第三部:武将にして画人

第五章:山内上杉家家宰としての活動

家宰職という権力の頂点に立った長尾景長の活動は、主君・上杉憲房(後にその子・憲政)を補佐し、内外の多難な課題に対処することに終始しました。彼の時代、関東の政治情勢は依然として不安定であり、特に相模国から急速に勢力を拡大する後北条氏の存在は、山内上杉家にとって最大の脅威となっていました。

家宰としての景長の主な役割は、関東管領の執事として、主君が発給する命令書(御内書)に、より具体的な指示を記した副状(ふくじょう)を添えて政策を執行することでした 1 。これは、主君の意思を現場レベルで実現するための重要な職務であり、家宰の裁量が大きく影響しました。景長は、田沼氏や設楽氏といった一族譜代の家臣を宿老級の奉行人に任じ、自らの手足として家中の政務を効率的に執行する体制を整えていました 1 。

対外的には、外交や調略において中心的な役割を担いました。例えば、永正の乱で共に戦った同盟者・横瀬氏に対し、戦功の恩賞として忍城の成田氏の旧領を与える際には、景長がその仲介と執行を担っています 1 。これは、凋落傾向にあったとはいえ、山内上杉家の家宰職が、依然として関東の国衆間の利害調整において一定の政治力を保持していたことを示す貴重な事例です 1 。

しかし、景長の治世は決して平穏ではありませんでした。伊勢宗瑞(北条早雲)に始まる後北条氏は、この時期に相模から武蔵へと勢力を急拡大させており、山内上杉家は、長年のライバルであった扇谷上杉家や、甲斐の武田氏といった周辺勢力との絶え間ない緊張関係の中にありました 3 。景長は、家宰としてこれらの脅威の最前線に立ち、軍事的な指揮を執ることも少なくなかったと考えられます。

このような厳しい情勢に対応するため、景長は自らの本拠地の強化にも努めました。父・景人以来の拠点であった勧農城から、渡良瀬川の断崖上に位置し、より防御力に優れた両崖山城へと居城を移し、足利荘における支配体制を盤石なものとしたのです 2 。この城は、彼の権力と威光を象徴する拠点となりました。

第六章:武将の筆 ― 文化人・長尾景長の実像

長尾景長の人物像を語る上で欠かすことができないのが、彼が卓越した画家、いわゆる「武将画人」であったという側面です。戦乱に明け暮れる日々の中、彼が筆を執り、優れた芸術作品を残したという事実は、彼の人物像に計り知れない深みを与えています。その文化活動は、単なる個人的な趣味の域を超え、自らの権威と教養を内外に示すための、高度な政治的パフォーマンスとしての意味合いも持っていました。

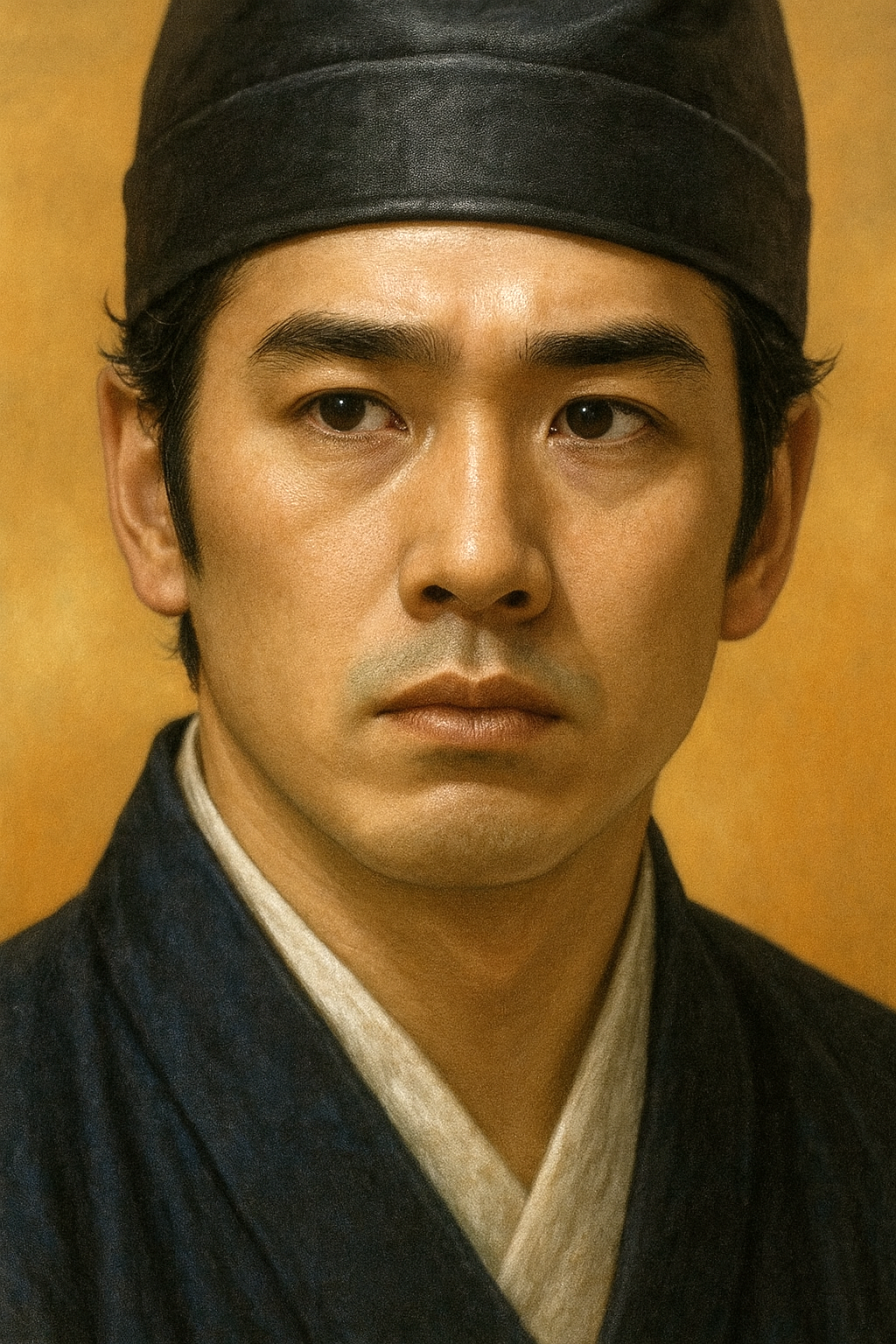

景長の画技が優れていたことは、複数の記録や現存する作品が証明しています 4 。彼の画業を具体的に示すものとして、特に重要なのが、彼が建立した菩提寺・長林寺(栃木県足利市)に伝わる自画像と山水図です。

- 自画像『紙本著色 長尾景長像』: この自画像には、大永8年(1528年)、景長が60歳で没する年に書かれた賛が添えられています 4 。画中の景長は、髪を剃った僧形で、豊かな髭をたくわえ、手には軍扇を持っています。武将でありながら僧の姿で描かれている点は、武勇と知徳、俗世の権力と仏道への帰依という、相反する要素を兼ね備えた理想的な為政者像を自ら演出しようとした意図の表れかもしれません。この自画像は、彼の精神性や自己認識を後世に伝える、第一級の歴史資料と言えます。

- 山水図『紙本著色 山水図(長尾景長筆)』: 足利市指定文化財となっているこの作品は、秋の景色を描いた水墨画です 25 。天を突くような険しい山々や、渓谷にそびえる楼閣などが的確な筆致で描かれており、関東水墨画を代表する画僧・祥啓(しょうけい)の画風に倣ったものとされています 5 。この本格的な山水図は、景長が単なる好事家ではなく、専門的な画技を習得した本格的な画家であったことを雄弁に物語っています。

景長の文化的な志向性の高さは、中央の画壇との交流の伝承からも伺えます。室町幕府の御用絵師であり、日本絵画史上最大の画派となる狩野派の始祖・狩野正信や、その一門である狩野松栄と親交があった、あるいは師事したとも言われています 5 。地方の武将でありながら、京の都の最先端の文化と直接的な接点を持っていたことは、彼の文化人としての格を一層高めるものでした。戦国時代において、武力だけでなく文化的な権威もまた、大名の格を示す重要な要素であり 27 、景長のこうした活動は、自らの支配の正当性を文化的な側面から補強し、足利長尾家のブランドイメージを構築するための洗練された戦略の一環であったと見なすことができます。

この文化を尊ぶ家風は、景長一代で終わることはありませんでした。彼の画才は、子の憲長、孫の当長(景長と同名を名乗る)にも受け継がれ、長林寺にはこの三代にわたる自画像が揃って残されています 2 。これは、文化活動が足利長尾家のアイデンティティの一部となっていたことを示す、非常に興味深い事実です。

表1:長尾景長の現存・伝来作品一覧

|

作品名 |

種類 |

文化財指定 |

所蔵場所 |

制作年/賛 |

特徴・備考 |

|

紙本著色 長尾景長像 |

自画像 |

国認定重要美術品 |

長林寺(栃木県足利市) |

大永8年(1528年)の賛あり |

僧形で軍扇を持つ姿が描かれている。大和絵風の画法が見られる 4 。 |

|

紙本著色 山水図(長尾景長筆) |

山水図 |

足利市指定文化財 |

長林寺(栃木県足利市) |

不明 |

関東の画僧・祥啓の画風に倣ったとされる。秋の幽境を描いた水墨画 5 。 |

|

伝長尾景長筆山水図 |

山水図 |

不明 |

東京国立博物館(国立文化財機構) |

不明 |

景長筆と伝わる山水図。奈良国立博物館にも周文筆の国宝「山水図」があるが、これとは別作品 28 。 |

第四部:足利長尾家の黄昏

第七章:晩年と死、そしてその後の足利長尾家

大永8年(1528年)、長尾景長は60年の生涯に幕を閉じました 22 。彼の死は、足利長尾家が権勢の頂点を極めた瞬間であり、皮肉にも、その後の長い黄昏の時代の始まりを告げるものでした。景長が一代で築き上げた栄光は、関東の政治情勢の激変という巨大な奔流の中で、脆くも崩れ去っていくことになります。

景長の跡を継いだのは、四代当主となる息子の 長尾憲長 でした。彼は父の代からの同盟関係をさらに強化すべく、有力国衆である横瀬氏(この頃から由良氏を称するようになる)の娘を正室に迎えています 1 。この婚姻は、両家の結束を固める一方で、由良氏の足利長尾家への影響力を決定的に強める結果となりました。

憲長の子で五代当主となったのが 長尾当長 です。彼は当初、主君である関東管領・上杉憲政から偏諱(へんき)を賜り「当長」と名乗りました。しかし、彼の時代に関東の勢力図は根底から覆されます。天文21年(1552年)、主君・上杉憲政が後北条氏康との戦いに敗れ、本拠地の上野国を追われて越後の長尾景虎(上杉謙信)のもとへ亡命するという事件が起こります 20 。これにより、関東管領という権威は事実上崩壊し、その家宰職もまた実体を失いました 10 。

絶対的な後ろ盾を失った当長は、関東に覇を唱える後北条氏に降伏し、その配下に入ることを余儀なくされます 31 。その後、上杉謙信が憲政の名跡を継いで関東に出兵(越山)すると、当長は同族の誼から謙信を支援し、謙信から「景」の一字を与えられて、祖父と同じ「景長」を名乗るようになります 20 。しかし、これは大勢力の間で翻弄される、不安定な立場を象徴するものでした。

この苦境の中で、足利長尾家の運命を決定づけたのが、由良氏による介入でした。当長には男子の後継者がいなかったためか、同盟者であった由良成繁の子・顕長を婿養子として迎え入れました 10 。そして永禄12年(1569年)に当長が死去すると、この婿養子である

長尾顕長 (由良顕長)が足利長尾家の家督を正式に継承したのです 32 。これにより、景長が再興した足利長尾家は、血統の上でも実質的にも由良氏に乗っ取られる形で、その独立性を完全に失いました 33 。

景長の成功を支えた横瀬(由良)氏との同盟関係は、主家である山内上杉家の崩壊という外部環境の激変によって、その力関係が逆転しました。かつての対等な協力者は、今や足利長尾家を支配する上位者へと変貌したのです。生き残りのために結んだ縁が、結果として自らの家を飲み込む枷となったこの結末は、より大きな権力に依存せざるを得ない戦国国衆の、宿命的な脆弱性を象徴しています。

当主となった長尾顕長は、実家の由良氏と共に、上杉、北条、武田、佐竹といった大勢力の間で離反と従属を繰り返す、過酷な生存競争を強いられます 20 。天正18年(1590年)、豊臣秀吉による小田原征伐では後北条氏方として籠城したため、北条氏滅亡後に所領を没収され、常陸国の佐竹氏預かりの身となりました 2 。ここに、120年余りにわたって関東の地に名を馳せた大名としての足利長尾家は、その歴史に完全に幕を下ろしたのです。

終章:長尾景長の歴史的再評価

長尾景長の生涯を俯瞰するとき、我々は彼をどのように評価すべきでしょうか。彼の功績と限界、そしてその後の足利長尾家の運命を総合的に考察することで、その歴史的意義を多角的に捉えることができます。

第一に、 権力闘争の勝者として の景長です。彼は、永正の乱という関東全土を巻き込む未曾有の混沌の中から、的確な情勢判断と戦略的な同盟政策によって抜け出し、一族の悲願であった家宰職を奪還しました。その政治的手腕は、戦国初期の武将として高く評価されるべきです。彼の統治下で、山内上杉家は一時的ながらも安定を取り戻しました。景長は、崩壊しゆく室町時代の旧秩序の中で、主家の権威を維持しようと奮闘した、最後の有能な家宰の一人であったと言えるでしょう。

第二に、 文化の担い手として の景長です。彼の画業は、単なる個人的な慰みや趣味ではありませんでした。それは、武家の棟梁としての高い教養と文化的権威を内外に示すための、極めて重要な営みでした。戦乱の時代にあって、中央(京)の最先端の文化を積極的に受容し、それを自らの作品として昇華させ、さらには地域文化の拠点となる寺院を建立した彼の姿勢は、戦国武将の画一的なイメージを覆す、多様性を示す好例です。彼の存在は、関東における文化史を語る上でも欠かすことはできません。

第三に、 時代の転換点を生きた人物として の景長です。彼の生涯は、関東管領と家宰職に象徴される室町時代的な権威構造がその終焉を迎え、実力本位の下剋上の時代へと移行していく、まさにその歴史の分水嶺に位置しています。彼が掴んだ成功は、旧秩序の中で達成可能な最後の栄光であり、彼の死後に一族が辿った没落の道は、後北条氏に代表される新興勢力が旧来の権門を凌駕していく時代の大きなうねりを、一身に体現しています。

結論として、長尾景長は、滅びゆく旧秩序の中で最後の輝きを放った「徒花(あだばな)」であったと評価できるかもしれません。しかし同時に、彼は武力、知略、そして文化の全てを駆使して乱世を生き抜き、自らの手で運命を切り拓こうとした、新時代の到来を予感させる複合的な人物でした。彼の成功と挫折の物語は、戦国という時代の複雑さと、そこに生きた人間の力強さ、そして抗いがたい宿命を、我々に鮮やかに示してくれます。長尾景長の生涯を深く理解することは、戦国期関東の複雑な政治・文化状況を解き明かす上で、不可欠な鍵となるのです。

引用文献

- 第3章 長尾氏と戦国大名の時代 https://minowa1059.wiki.fc2.com/wiki/%E7%AC%AC%EF%BC%93%E7%AB%A0%E3%80%80%E9%95%B7%E5%B0%BE%E6%B0%8F%E3%81%A8%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%90%8D%E3%81%AE%E6%99%82%E4%BB%A3

- 足利市と長尾氏 https://manbakai.org/nagaoshi/

- 永正の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 紙本著色 長尾景長・憲長・政長像(しほんちゃくしょく ながおかげなが、のりなが、まさながぞう) - 足利市 https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/education/000029/000169/000627/p001296.html

- 長尾景長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B0%BE%E6%99%AF%E9%95%B7

- H538 長尾景直 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/h538.html

- 長尾景春と鉢形城 - 寄居町 https://www.town.yorii.saitama.jp/uploaded/attachment/3063.pdf

- 武家家伝_足利長尾氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/asi_nagao.html

- H536 長尾景忠 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/h536.html

- 長尾氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B0%BE%E6%B0%8F

- 長尾景春の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B0%BE%E6%99%AF%E6%98%A5%E3%81%AE%E4%B9%B1

- No.22 長尾景仲 - 厚木市 https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/atsugicitymuseum/2/greatfiguresinhistory/46739.html

- 反逆の鬼と化した『長尾景春』関東を戦乱の巷へ巻き込んだ男の半生とは? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=QmY3ONXNNIA

- 長尾景人とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%95%B7%E5%B0%BE%E6%99%AF%E4%BA%BA

- 2つの足利さんち+長尾さんちの人びと - 栃木県 https://www.tochigi-edu.ed.jp/ashikagaseifu/nc3/wysiwyg/file/download/1/2555

- 2016年・城主のたわごと1月 http://kotatu.jp/hyo/tawagoto/2016/01.htm

- 長尾定景 (足利長尾氏) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B0%BE%E5%AE%9A%E6%99%AF_(%E8%B6%B3%E5%88%A9%E9%95%B7%E5%B0%BE%E6%B0%8F)

- 武家家伝_山内上杉氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/y_uesugi.html

- 関宿と簗田氏 〜戦国期に活躍した一族〜 //諸家の内紛 - 野田市観光協会 https://www.kanko-nodacity.jp/sekiyado-yanada/yanada4.html

- 長尾顕長について - とある歴クラ見習い審神者の備忘録 https://waterseed.hatenablog.com/entry/2018/08/20/231242

- 「北条氏康」関東支配を巡り、上杉氏と対立し続けた後北条氏3代目の生涯とは https://sengoku-his.com/368

- 狩野派の始祖・狩野正信と足利の武将画人・長尾一族 - UAG美術家 ... https://yuagariart.com/uag/tochigi01/

- 長尾景長(ながお かげなが)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%95%B7%E5%B0%BE%E6%99%AF%E9%95%B7-1096094

- 国・県指定等文化財詳細 | とちぎデジタルミュージアム"SHUGYOKU"(珠玉) https://www.digitalmuseum.pref.tochigi.lg.jp/museweb/detail?cls=collect3a&pkey=1711002

- 紙本著色 山水図(長尾景長筆) (しほんちゃくしょく さんすいず ながおかげながひつ) - 足利市 https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/education/000029/000169/000627/p000869.html

- 長尾景長 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/NagaoKagenaga.html

- [座談会]戦国大名 北条氏 —領国の支配と外交— /有光友學・山口 博・鳥居和郎 - 有隣堂 https://www.yurindo.co.jp/yurin/article/492

- 山水図 - e国宝 https://emuseum.nich.go.jp/detail?langId=ja&webView=&content_base_id=100303&content_part_id=000&content_pict_id=0

- 国宝|山水図(水色巒光図)|奈良国立博物館 https://www.narahaku.go.jp/collection/1220-0.html

- 上野国・戦国時代その2 関東管領上杉家家宰・長尾一族 https://www.water.go.jp/kanto/gunma/sozoro%20walk/the%20age%20of%20civil%20wars%202.pdf

- 長尾当長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B0%BE%E5%BD%93%E9%95%B7

- 長尾顕長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B0%BE%E9%A1%95%E9%95%B7

- 武家家伝_足利長尾氏 - harimaya.com http://www.harimaya.com/o_kamon1/buke_keizu/html/as_nagao.html