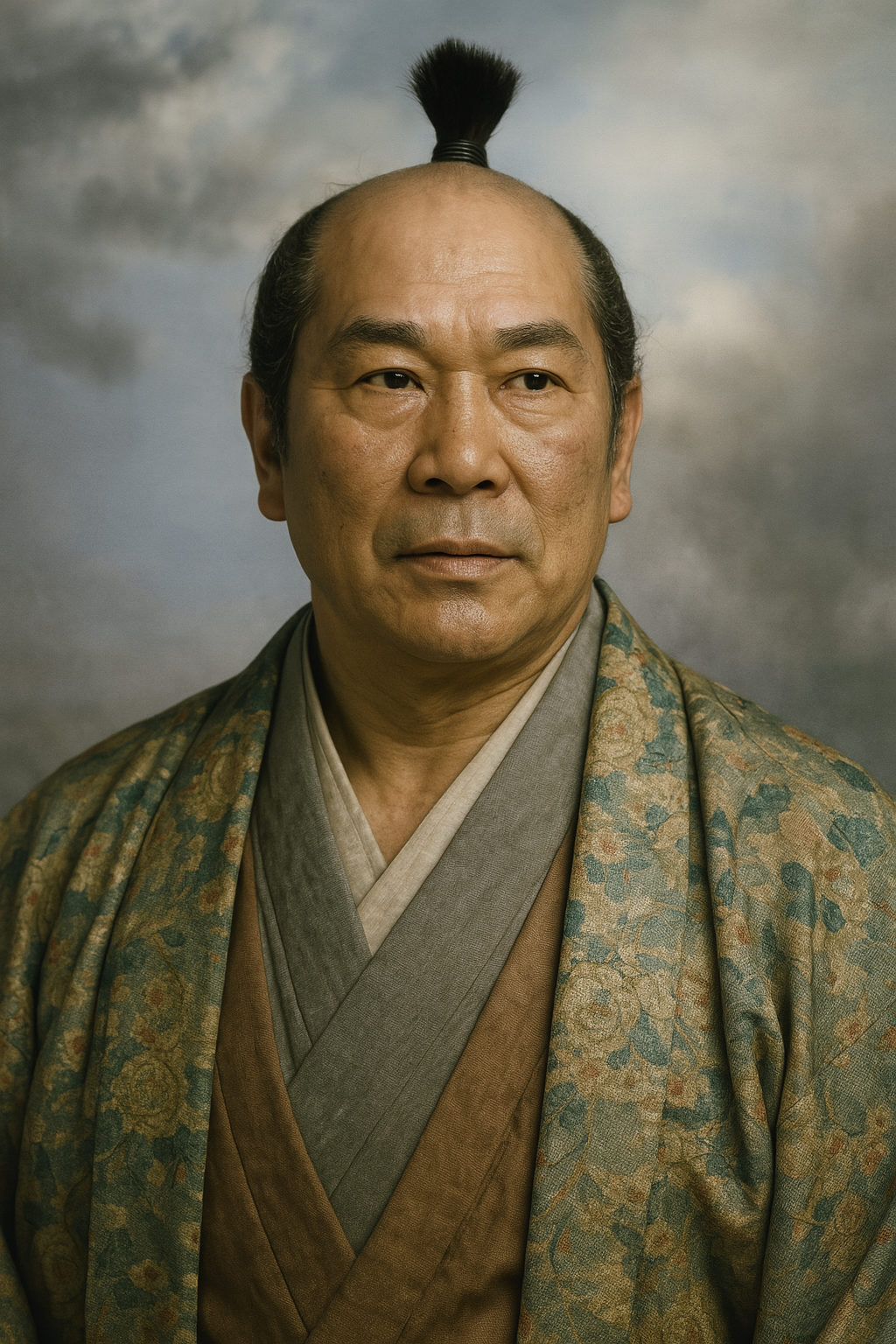

長束正家

長束正家は豊臣秀吉の五奉行の一人。算術と兵站管理に秀で、太閤検地や大規模遠征の兵糧奉行として活躍。関ヶ原で西軍に与するも南宮山で足止めされ、敗戦後自刃。豊臣政権を支えたテクノクラート。

豊臣政権の算盤 ― 長束正家の栄光と悲劇

序章:算盤を武器とした異色の武将

戦国乱世の終焉と天下統一の時代、武将の価値は、その武勇や知略、あるいは兵を率いる統率力によって測られるのが常であった。しかし、その中にあって「算術」、すなわち計数能力という非戦闘的な専門技能を唯一無二の武器として歴史の表舞台に躍り出て、豊臣政権の中枢を担うまでに至った異色の人物が存在する。その男こそ、五奉行の一人に数えられた長束正家(なつかまさいえ)である 1 。

彼の生涯は、織田信長の後継者として天下人となった豊臣秀吉が築き上げた巨大な統治機構の成立、その運営、そして秀吉の死と共に訪れる崩壊の過程と、奇妙なまでに軌を一にしている。正家は単なる一人の武将としてではなく、豊臣政権というシステムを機能させるための「歯車」であり、その「血脈」ともいえる財政と兵站を司る、いわば政権の心臓部そのものを象徴する存在であった。

本報告書は、一介の吏僚から五奉行、十二万石の大名へと駆け上がった長束正家の栄光の軌跡と、関ヶ原の戦いにおける悲劇的な末路を丹念に追うものである。それを通じて、戦国の武辺一辺倒の価値観から、近世的な官僚支配へと移行する時代の大きな転換期に生きた一人のテクノクラートの実像を浮き彫りにし、その生涯に豊臣政権の栄華と、その構造的脆弱性に起因する崩壊の非情さを解き明かすことを目的とする。

表1:長束正家 年表

|

西暦 |

和暦 |

年齢 |

主要な出来事 |

石高・地位 |

|

1562年 |

永禄5年 |

0歳 |

近江国または尾張国にて生まれる 2 |

- |

|

時期不明 |

- |

- |

織田家宿老・丹羽長秀に仕官する 6 |

丹羽家臣 |

|

1585年 |

天正13年 |

23歳 |

丹羽長秀が死去。主家減封の危機に際し、秀吉の招聘を受けるも一度は固辞。後に豊臣秀吉の直臣となる 6 |

豊臣家奉公衆 |

|

1586年 |

天正14年 |

24歳 |

九州征伐に兵糧奉行として従軍 1 |

- |

|

1590年 |

天正18年 |

28歳 |

小田原征伐に兵糧奉行として従軍。20万石の兵糧輸送を成功させる 1 |

- |

|

1592年 |

文禄元年 |

30歳 |

文禄の役(朝鮮出兵)において肥前名護屋城で兵糧奉行を務める 1 |

- |

|

1595年 |

文禄4年 |

33歳 |

五奉行に列せられ、近江水口岡山城主となる 6 |

5万石 |

|

1597年 |

慶長2年 |

35歳 |

加増され、従四位下侍従に叙任される 5 |

12万石 |

|

1598年 |

慶長3年 |

36歳 |

豊臣秀吉が死去。 |

- |

|

1600年 |

慶長5年 |

38歳 |

関ヶ原の戦いに西軍として参陣するも、南宮山にて足止めされる。敗走後、居城・水口岡山城で捕縛され、近江日野にて自刃 4 |

- |

第一章:出自と丹羽長秀への仕官 ― 官僚としての萌芽

1-1. 生い立ちと出自の謎

長束正家の前半生は、その後の華々しい経歴とは対照的に、いくつかの不明確な点に包まれている。生年は永禄5年(1562年)が通説とされ 2 、父は水口安芸守盛里であったと伝わる 5 。しかし、その出自については諸説が存在する。

一つは、近江国栗太郡長束村(現在の滋賀県草津市)の出身とする説である 5 。これは彼の苗字「長束」の由来とも考えられ、有力な説の一つである。一方で、尾張国中島郡長束村(現在の愛知県稲沢市)を出身地とする説も根強く存在する 9 。さらに、熊本藩の史料では、正家の父・盛里までは「水口氏」を名乗り、正家の代から「長束氏」を称したとの記録もあり 5 、彼の家系が元々近江水口に縁があった可能性も示唆されている。

このような出自の不確かさは、彼が伝統的な武士の名門の出ではなく、特定の土地に根差した豪族でもなかったことを物語っている。彼のアイデンティティは、生まれや家柄といった旧来の価値観ではなく、後天的に身に着けた「算術」という高度な専門技能にこそあった。実力主義を標榜し、出自を問わず有能な人材を登用した織田・豊臣政権下であったからこそ、彼のような人物が歴史の表舞台に登場する素地があったのである。

1-2. 織田家宿老・丹羽長秀への奉公

若き日の正家が、その才能を開花させる最初の舞台となったのが、織田信長の宿老として重きをなした丹羽長秀の家臣団であった 6 。丹羽長秀は、信長から「長」の字を与えられるほど深く信頼され、織田政権の重鎮として活躍した人物である 15 。

正家は長秀に仕える中で、その忠勤ぶりと抜きんでた有能さによって、早くから頭角を現した。特に彼の算術能力は、丹羽家の財政管理や賦課収納といった分野で遺憾なく発揮され、家中での評価を不動のものとした 2 。その信頼は厚く、長秀の嫡男である鍋丸(後の丹羽長重)の補佐役に抜擢されるほどであった 6 。

この丹羽家臣時代の経験は、後の正家のキャリアにとって決定的に重要な意味を持った。本能寺の変後、丹羽長秀は豊臣秀吉に協力し、最終的に越前・若狭・加賀二郡にまたがる123万石という、織田家臣団の中でも屈指の大領を治める大大名となった 7 。この巨大な領国の財政と、それに伴う複雑な兵站管理を実務レベルで担当した経験は、正家にとって最高の訓練となったに違いない。彼が後に豊臣政権という国家規模の機構で、財政と兵站を一手に担うことができたのは、単に計算が得意であったからではない。この丹羽家時代に、大組織のマネジメントという極めて高度な実務を実践で学んだからに他ならない。彼の官僚としての基礎は、この時期に盤石なものとして築かれたのである。

第二章:豊臣秀吉への帰属 ― 忠義と才覚の証明

長束正家の運命が大きく転換し、その名が天下に知られるきっかけとなったのは、主君・丹羽長秀の死後に訪れた主家の危機であった。この時、彼が取った一連の行動は、彼の人物像を象徴するエピソードとして後世に伝えられている。

2-1. 主家・丹羽家の危機

天正13年(1585年)、丹羽長秀が病死すると、天下人への道を突き進む羽柴(豊臣)秀吉は、その若年の後継者・丹羽長重に対して厳しい態度で臨んだ 6 。秀吉は、丹羽家の家臣が反秀吉勢力である佐々成政に内通したという疑惑や、財政上の不正があったという嫌疑を口実に、長重の所領を越前・若狭・加賀の123万石から、若狭一国のみの15万石へと大幅に削減する減封処分を断行した 6 。これは事実上、織田家旧臣の有力勢力であった丹羽家の力を削ぐための政治的な措置であった。

2-2. 忠義の抵抗と「帳簿」による証明

秀吉は丹羽家の弱体化を図ると同時に、その有能な家臣団を自らの配下に組み込もうと画策した。長束正家も、その引き抜きの対象となった一人である 6 。しかし、秀吉からの直臣になるよう命じられた正家は、これを一度は断固として拒否した。彼は秀吉に対し、「先代の越前守(長秀)様がご存命であればともかく、若年の主君が苦境に立たされている今、その主君を見捨てて殿下にお仕えすることは、武士の道に反します」と述べ、主家への忠義を貫く姿勢を示したのである 6 。

さらに、秀吉が突きつけた丹羽家の財務不正疑惑に対し、正家は驚くべき方法で反論した。彼は、自らが長年にわたり管理・記録してきた丹羽家の詳細な会計帳簿を秀吉の前に提出し、収入と支出に一切の不正がないことを論理的かつ実証的に証明してみせたのである 1 。これは、武力や弁舌ではなく、客観的な「データ」をもって権力者に反論するという、当時としては極めて異例の行動であった。

2-3. 秀吉の評価と直臣への抜擢

この正家の振る舞いは、秀吉に深い感銘を与えた。主君への揺るぎない忠義心、天下人を前にしても臆することのない気骨、そして何よりも、その主張を裏付ける会計帳簿の正確性と、それに基づく卓越した計数能力。秀吉は、武勇に優れた武将は数多く見てきたが、このような才覚を持つ官僚タイプの人間は稀有な存在だと認識した 1 。

結果として秀吉は、正家の主張を全面的に認め、丹羽家への疑いを解くことを約束した 6 。そして、その代わりとして、正家を自らの直臣である奉公衆として召し抱えることに成功したのである。この一連の出来事は、単なる忠義の美談として終わるものではない。正家は、自らの最大の武器が「算術能力とそれに基づく帳簿」であることを完璧に理解し、それを最も効果的な形で天下人に提示した。彼は、武力ではなく「情報」を盾に、絶対的な権力者である秀吉と渡り合い、自らの価値を証明したのだ。この一件により、彼は単なる計算係としてではなく、忠誠心と論理性を兼ね備え、不正を許さない気骨ある専門家として、秀吉の全幅の信頼を勝ち取ることになった。これは、彼の輝かしいキャリアの真の幕開けであった。

第三章:豊臣政権の金庫番 ― 財務・兵站官僚としての手腕

豊臣秀吉の直臣となった長束正家は、その類稀なる算術能力を政権の中枢で存分に発揮することになる。彼の活躍の舞台は、大きく分けて「財政」と「兵站」の二つの領域に集約される。これらは、派手な武功とは無縁の地味な仕事であったが、豊臣政権という巨大な国家機構を維持・運営する上で不可欠な、まさに生命線ともいえる分野であった。

3-1. 財政担当官僚としての活躍

正家は、豊臣政権の財政基盤を支える実務官僚として、他の奉行衆、特に石田三成や増田長盛らと協力しながら、数々の重要政策の実施に当たった 18 。その中心となったのが、豊臣家の直轄領である「蔵入地」の管理と、全国的な検地事業である「太閤検地」の遂行である 3 。

蔵入地の管理は、全国に散在する豊臣家の財源から、正確かつ安定的な収入を確保する業務であり、緻密な計算能力と厳格な管理体制が求められた。また、太閤検地は、全国の土地の生産力を統一された基準(石高)で再評価し、それに基づいて年貢を徴収するという、日本の歴史上でも画期的な事業であった。この事業の成功には、膨大なデータの集計と分析が不可欠であり、正家の計数能力がその根幹を支えたことは想像に難くない。彼の仕事ぶりは、秀吉から豊臣家の「金庫番」と評されるほどの絶対的な信頼を得ていた 1 。

さらに彼の役割は、中央の財政管理に留まらなかった。文禄3年(1594年)には、豊後国に入封した中川秀成に対し、戦乱で荒廃した農村の再建や、逃亡した農民を呼び戻すための具体的な還住策を指示するなど、地方行政の安定化にも深く関与していた記録が残っている 5 。これは、彼が単なる計算の専門家ではなく、財政政策を通じて民政を安定させるという、より大局的な視点を持った行政官であったことを示している。

3-2. 兵站奉行としての無類の能力

正家のもう一つの、そしておそらく最も重要な功績が、兵站奉行としての活躍である。戦国時代の合戦の勝敗は、前線で戦う兵士の勇猛さだけでなく、彼らを支える兵糧や武器弾薬の補給線(ロジスティクス)をいかに維持するかにかかっていた。秀吉が敢行した大規模な天下統一事業は、正家のような卓越した兵站官僚の存在なくしては実行不可能であった。

彼は、天正14年(1586年)の九州征伐、天正18年(1590年)の小田原征伐、そして文禄・慶長の役(1592年-1598年)という、豊臣政権の主要な軍事作戦のすべてにおいて、兵糧奉行として後方支援を一手に担った 1 。

その手腕が最も顕著に現れたのが、小田原征伐である。この戦いで秀吉は、20万人以上ともいわれる空前の大軍を動員した。正家は、この大軍を支えるため、実に20万石(約3万トンに相当)もの米を、滞りなく前線の陣地に送り届けるという離れ業を成し遂げた 1 。さらに彼は、輸送任務だけでなく、戦地周辺で米3万石を買い占めることで、敵である小田原城への兵糧流入を断ち、経済的な側面から兵糧攻めに貢献した 1 。

続く文禄・慶長の役においても、彼は大陸への出兵拠点となった肥前名護屋城に常駐し、海を渡る数十万の将兵への補給を差配するという、極めて困難な任務を遂行した 1 。これらの功績は、敵の首級を挙げるような華々しさはない。しかし、それは秀吉の軍事力を根底から支える、より本質的で重要な貢献であった。長束正家は、近代的な戦争観にも通じる「戦は算術にあり、兵站にあり」という原則を、その実践によって体現した、時代を先取りした官僚であったといえる。

表2:長束正家の兵站奉行としての主な功績

|

作戦名 |

年代 |

正家の役割 |

具体的な功績 |

|

九州征伐 |

1586年(天正14年) |

兵糧奉行 |

大規模な遠征軍に対する食糧・物資の輸送と配分を管理 1 。 |

|

小田原征伐 |

1590年(天正18年) |

兵糧奉行 |

20万人の大軍に対し、20万石(約3万トン)の兵糧米を無事に輸送。戦地周辺で3万石の米を買い占め、後北条氏への兵糧攻めにも貢献 1 。 |

|

文禄・慶長の役 |

1592年-1598年 |

兵糧奉行 |

肥前名護屋城を拠点とし、朝鮮半島へ渡る各大名への兵糧・物資の供給を統括。海上輸送を含む複雑な兵站網を管理 1 。 |

第四章:五奉行就任と水口岡山城主 ― 栄華の頂点

数々の功績を積み重ねた長束正家は、豊臣政権内での地位を不動のものとし、ついに政権運営の中枢を担う最高位の官僚へと上り詰める。彼のキャリアは、文禄4年(1595年)に栄華の頂点を迎えた。

4-1. 五奉行としての役割と権能

文禄4年、正家は、浅野長政、石田三成、増田長盛、前田玄以といった、いずれも秀吉が深く信頼する実務官僚たちと共に、豊臣政権の最高執行機関である「五奉行」の一人に任命された 6 。

五奉行は、徳川家康や毛利輝元ら有力大名で構成される「五大老」が重要政務を合議する諮問機関的な性格を持っていたのに対し、秀吉直属の行政官僚として、政策の立案と執行を担う実権を握っていた 21 。彼らは連署状(連名で発行する公式文書)をもって政務を執行し、豊臣政権の日常的な運営を司っていたのである 23 。

この五奉行の中で、正家に与えられた主な担当分野は「財政」であった 10 。これは、彼がそれまで培ってきたキャリアの集大成であり、豊臣家の金庫番から、日本全体の財政を司る最高責任者へと昇格したことを意味した。

4-2. 水口岡山城主としての統治

五奉行への就任と時を同じくして、正家は近江国水口に5万石の所領を与えられ、水口岡山城の城主となった 6 。水口岡山城は、天正13年(1585年)に秀吉の命で中村一氏が築城し、その後、同じく五奉行である増田長盛が城主を務めた、豊臣政権にとって極めて重要な拠点であった 25 。

正家の栄進はこれに留まらなかった。慶長2年(1597年)には、7万石が加増されて合計12万石の大名となり、官位も従五位下・大蔵大輔から従四位下・侍従へと昇進した 5 。これにより、彼は名実ともに有力大名の仲間入りを果たしたのである。

領主としての正家は、領内の寺社、特に後の大徳寺となる浄慶寺を手厚く保護した 5 。この時の縁が、彼の死後、遺児がこの寺に匿われるという悲劇の中の救いへと繋がることになる。また、関白・豊臣秀次失脚の余波で改易された蒲生家の旧臣たちを召し抱えるなど、領内の安定と軍事力の強化にも努めていた 5 。

4-3. 徳川家との関係 ― 政略結婚の光と影

正家の栄華を象徴するもう一つの出来事が、徳川家康の筆頭家臣である本多忠勝の妹・栄子姫を正室として迎えたことであった 2 。これは、豊臣政権と、その最大の潜在的対抗勢力である徳川家との融和を図るための、高度な政略結婚であった 2 。

この政略と、彼が城主となった水口岡山城の立地を合わせて考えると、秀吉の深謀遠慮が見えてくる。水口岡山城は、京から江戸へと至る東海道を押さえ、鈴鹿峠を越えて東国を睨む、交通上・軍事上の要衝に位置していた 25 。秀吉がこの戦略的拠点に、中村一氏、増田長盛、そして長束正家という、腹心の実務官僚を連続して配置したこと自体、関東の徳川家康を強く意識した「東国への抑え」という意図が明確であった 25 。

その上で、城主である正家に徳川譜代の重臣の妹を嫁がせる。これは、この「抑え」の拠点を、同時に「融和」の象徴にもするという、秀吉一流の硬軟織り交ぜた二重三重の戦略であった。長束正家は、この極めて繊細かつ重要な地政学的ポジションに置かれた、豊臣政権の対東国政策のキーパーソンだったのである。彼は、算盤の才覚だけでなく、政治の最前線で複雑な舵取りを求められる存在となっていた。

第五章:関ヶ原の戦い ― 運命の岐路と南宮山の悲劇

慶長3年(1598年)、絶対的な権力者であった豊臣秀吉がこの世を去ると、彼が築き上げた政権の内部に潜んでいた対立が、急速に表面化していく。長束正家もまた、この政治の激流に否応なく巻き込まれていった。

5-1. 秀吉死後と西軍への加担

秀吉の死後、豊臣政権は、石田三成らを中心とする文治派の奉行衆と、加藤清正や福島正則ら武断派の諸将との間で深刻な対立を生じた。この対立を巧みに利用して影響力を拡大したのが、五大老筆頭の徳川家康であった。

この政局の混乱の中で、長束正家は、同じ五奉行として政権運営を共にしてきた石田三成と行動を共にすることを選択する 7 。慶長5年(1600年)、家康が会津の上杉景勝討伐を名目に大軍を率いて東へ向かうと、三成らはこれを好機と捉え、家康打倒のために挙兵する。正家も、三成や増田長盛らと共に、家康の行動が豊臣家への反逆であると断じ、会津征伐の中止を求める連署状を送るが、家康はこれを黙殺した 7 。

この時、一つの不穏な噂が流れている。家康が会津へ向かう途上、正家が居城である水口城に家康を招き入れて謀殺しようと企んでいる、というものであった 7 。真偽は定かではないが、家康はこの噂を警戒し、水口の城下を通らずに迂回して東へと進んだ。この時点で、両者の対立はもはや避けられないものとなっていた。

5-2. 前哨戦での活躍

西軍が挙兵すると、その最初の目標は、家康が京の守りとして残した伏見城の攻略であった。正家もこの伏見城攻めに参加し、彼の配下にあった甲賀衆を巧みに利用した。城内にも守備兵として甲賀者がいたため、これに働きかけて内応させ、城の守りを内部から切り崩すことに貢献した 7 。

伏見城を落とした後、正家は伊勢方面へと転戦し、安濃津城の戦いにも勝利を収めるなど 1 、関ヶ原の本戦に至るまでの前哨戦においては、西軍の将として着実に戦果を挙げていた。

5-3. 南宮山の悲劇 ― 封じられた官僚

慶長5年9月15日、天下分け目の関ヶ原の戦いが勃発する。長束正家は、毛利秀元、吉川広家、安国寺恵瓊といった諸将と共に、徳川家康の本陣の背後を突くことができる、南宮山の山頂に布陣した 7 。ここは、戦場の全体を見渡し、家康軍の側背を脅かすことができる、戦略的には極めて有利な位置であった。

しかし、運命は彼に味方しなかった。毛利軍の先鋒を務めていた吉川広家は、すでに東軍と内通していた。戦端が開かれても、広家は「今、兵士が弁当を食べている最中だ」などと理由をつけて進軍を拒否し、後続の毛利秀元や長束正家らの軍勢の進路を物理的に塞いでしまったのである 4 。

正家は、眼下で繰り広げられる激戦に参加する強い意志を持っていた。麓の東軍部隊とは銃撃戦を交わすなど、戦闘行動を起こそうと試みたが、友軍であるはずの吉川軍に前方を阻まれ、ついに山を下りて本戦に加わることはできなかった 7 。彼にできたのは、西軍の各隊が次々と崩れ、敗色が濃厚になっていく様を、ただ山の上から見ていることだけであった。

この南宮山での悲劇は、長束正家という人物の限界を象徴している。彼は、数字を読み、兵站を整え、行政を差配する、当代随一のテクノクラートであった。しかし、関ヶ原という土壇場において勝敗を決したのは、算術や兵站の巧みさではなく、裏切りや内通といった生々しい政治力学と、それを実行する武家の軍事力であった。南宮山で動けずにいる彼の姿は、これまで豊臣政権を支えてきた文治派官僚が、秀吉という絶対的な調停者を失った後、武断派の政治的裏切りの前ではいかに無力であるかを物語っている。彼の悲劇は、豊臣政権そのものが抱えていた構造的欠陥の縮図であった。

第六章:落城と最期 ― 悲運の末路と一族のその後

関ヶ原での西軍の敗北は、長束正家の運命を奈落の底へと突き落とした。栄華を極めた五奉行の、あまりにもあっけない末路であった。

6-1. 敗走と欺瞞による落城

西軍の敗走が始まると、正家もまた南宮山の陣を引き払い、自らの居城である水口城を目指して撤退を開始した。この敗走の途中、同じく敵中突破を図っていた島津義弘の軍勢と遭遇したという逸話が残っている。正家は、土地勘のない島津軍のために、自らの家臣を道案内として付け、その脱出を助けたとされる 1 。極限状況下にあっても冷静な判断力を失わなかった、彼の機転を利く性格がうかがえるエピソードである。

しかし、水口城への道は険しかった。城を目前にしたところで、東軍方の山岡景友(道阿弥)の軍勢に攻撃され、この戦闘で弟の玄春が捕らえられ、処刑されるという悲劇に見舞われる 5 。それでも家臣の松田秀宣らの奮戦によって、正家は辛うじて水口岡山城へ入ることに成功した 7 。

だが、安息の時はなかった。すぐに池田輝政・長吉兄弟が率いる東軍の追手が城を包囲する 7 。敵将・池田長吉は、正家に対し、「降伏開城すれば、所領を安堵し、城兵の命も助けよう」と勧告した。城兵の命を救うことを第一に考えた正家は、この条件を受け入れ、城を出た。しかし、これは卑劣な罠であった。約束は反故にされ、城外に出た正家は即座に捕縛されてしまった 5 。

6-2. 日野での自刃

捕らわれの身となった正家は、同じく捕縛された弟の直吉と共に、近江日野(現在の日野町)へと送られ、そこで切腹を命じられた。慶長5年10月3日(西暦1600年11月8日)、家臣の奥村左馬助の介錯により、その生涯に幕を下ろした。享年39 4 。彼の首は京の三条河原で晒され、水口城にあった財産は、彼を欺いた池田長吉によってことごとく奪われたという 4 。

6-3. 残された一族の悲劇と再生

正家の悲劇は、彼一人の死では終わらなかった。彼が自刃した時、水口城ではさらなる惨劇が繰り広げられていた。城に乱入した池田軍の兵士たちは、城下で略奪や暴行の限りを尽くしたと記録されている 31 。

この時、正家の正室であり、本多忠勝の妹であった栄子姫は臨月を迎えていた。彼女は落城の混乱の中、家臣の山本浅右衛門に助け出されて匿われ、無事に男子を出産した。しかし、城下で受けた乱暴狼藉による精神的な衝撃と、産後の肥立ちが悪かったことが重なり、まもなくこの世を去った 31 。浅右衛門は、その亡骸を密かに葬り、一つの石を墓標として置いた。この場所は、後に「姫塚」として、彼女の悲運を今に伝えている 31 。

この正家の遺児は、山本浅右衛門の手によって密かに育てられ、後に仏門に入った。そして、かつて父・正家が手厚く保護した水口の大徳寺の三世住職・還誉上人となり、非業の死を遂げた父母の菩提を生涯にわたって弔い続けたという 5 。

正家一族の末路は、単なる一敗将の悲劇ではない。降伏勧告の反故という裏切り、そして本多忠勝の妹という高貴な身分の女性の悲惨な死は、戦国の世の非情さと、新しい時代(徳川)が古い時代(豊臣)を容赦なく清算していく時代の転換を象徴している。しかし、その絶望の淵から一人の遺児が生き延び、僧となって父母を弔うという物語は、戦乱の無情さの中にも、人の情けや再生への祈りが確かに存在したことを示している。それは、歴史の大きなうねりの陰で繰り広げられた、一つの家族の壮絶な悲劇と再生の物語として、我々の胸を打つ。

終章:長束正家という存在の歴史的評価

長束正家の生涯は、わずか39年という短いものであった。しかし、その軌跡は、戦国から近世へと移行する日本の歴史の大きな転換点において、特異な光を放っている。彼の歴史的評価は、いくつかの側面から総括することができる。

7-1. 文治派テクノクラートとしての再評価

第一に、正家は、武力ではなく高度な専門技能、すなわち「算術」とそれに基づく財務・兵站管理能力によって、政権の中枢にまで上り詰めた、日本史上でも稀有なテクノクラート(技術官僚)の先駆けであったと評価できる 33 。彼の存在そのものが、豊臣政権が単なる武力集団ではなく、検地や兵站管理をシステムとして実行できる、高度な官僚機構を備えた統治組織であったことを何よりも雄弁に物語っている 1 。彼は、戦国の価値観が色濃く残る時代に、近世的な「治」の時代の到来を予感させる人物であった。

7-2. 豊臣政権における存在意義

第二に、豊臣秀吉が構想した壮大な事業、すなわち天下統一や朝鮮出兵といった大規模な軍事・政治行動は、長束正家のような卓越した実務官僚の存在なくしては実現不可能であった。彼が管理した財政は政権の「エンジン」であり、彼が差配した兵站は政権の「血脈」であった。秀吉という稀代の構想家(アーキテクト)のビジョンを、現実に動かすための実務(オペレーション)を担ったのが、まさしく正家であった。彼の地道な働きがなければ、豊臣の栄華はより早く色褪せていたかもしれない。

7-3. 結論 ― 時代の奔流に呑まれた理想

最後に、彼の生涯は、忠義と実務能力によって栄光を掴んだサクセスストーリーであると同時に、秀吉という絶対的な権力者であり庇護者を失った後、剥き出しの政治力学によってその能力を発揮する場を奪われ、悲劇的な最期を遂げた物語でもある。彼は、武の論理が支配する関ヶ原において、文の論理では対抗できなかった。南宮山での悲劇は、彼の個人的な不運であると同時に、豊臣政権が内包していた文治派と武断派の構造的対立が、もはや制御不能に陥っていたことの象徴であった。

長束正家は、武の時代から治の時代へと移り変わる、まさにその過渡期に現れた象徴的な人物である。その栄光と悲劇に満ちた生涯は、時代の大きな奔流の中で、一個人の卓越した能力や理想がいかに翻弄されるかを示す、一つの痛切な実例として、歴史に深く刻まれている。

引用文献

- 長束正家の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/38345/

- 長束正家(長束正家と城一覧)/ホームメイト - 刀剣ワールド 城 https://www.homemate-research-castle.com/useful/10495_castle/busyo/52/

- 長束正家の武将年表/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/64094/

- 長束正家の肖像画、名言、年表、子孫を徹底紹介 - 戦国ガイド https://sengoku-g.net/men/view/158

- 長束正家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E6%9D%9F%E6%AD%A3%E5%AE%B6

- 高い算術力で豊臣政権の財政を一手に担った、長束正家の生涯|関ヶ原で無念の最期を遂げた五奉行最年少【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1153071

- 長束正家~丹羽長秀に仕え、豊臣秀吉を支えた能吏の最期 | WEB ... https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4396

- 長束大蔵大輔正家(意外に気骨があった財務官僚) | 福永英樹ブログ https://ameblo.jp/hidekifukunaga/entry-12052635454.html

- 長束正家(ナツカマサイエ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%95%B7%E6%9D%9F%E6%AD%A3%E5%AE%B6-17191

- 五奉行 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E5%A5%89%E8%A1%8C

- 長束正家(なつかまさいえ) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_na/entry/035956/

- 長束 正家(なつか まさいえ) - 武将どっとじぇいぴー https://busho.jp/toyotomi/natsuka-masaie/

- 秀吉を支えた奉行たち 増田長盛と長束正家を中心に https://koka-kanko.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/%E3%80%90%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%89%88%E3%80%91%E7%A7%80%E5%90%89%E3%82%92%E6%94%AF%E3%81%88%E3%81%9F%E5%A5%89%E8%A1%8C%E3%81%9F%E3%81%A1.pdf

- 愛知の城 長束正家邸 https://shiro200303.sakura.ne.jp/Natsuka-Masaietei.html

- 丹羽長秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B9%E7%BE%BD%E9%95%B7%E7%A7%80

- 【信長の野望 天下への道】長束正家の戦法と能力【信長天下道】 - ゲームウィズ https://gamewith.jp/nobunagatenka/492056

- 長束正家邸跡(2014年9月16日)愛知県稲沢市長束町沙弥 - 旦さまと私 - FC2 https://lunaticrosier.blog.fc2.com/blog-entry-1076.html

- 美濃 長束正家陣 🏯無双の算術士にも読めなかった決戦の行方 - 久太郎の戦国城めぐり http://kyubay46.blog.fc2.com/blog-entry-534.html?sp

- 増田長盛の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/38368/

- 「五大老」と「五奉行」の違いとは? それぞれのメンバーと人物像まとめ【親子で歴史を学ぶ】 https://hugkum.sho.jp/479426

- 五大老と五奉行とは?役割の違いとメンバーの序列、なにが目的? - 戦国武将のハナシ https://busho.fun/column/5elders5magistrate

- 【高校日本史B】「五奉行と五大老」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-12757/lessons-12796/point-2/

- 鍋島直茂宛て豊臣家五奉行連署状 - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/285126

- 慶長5年(1600)7月17日 真田昌幸宛長束正家等連署状 https://museum.umic.jp/sanada/siryo/sandai/090202.html

- 水口岡山城 -近世甲賀の起点-/甲賀市 https://www.city.koka.lg.jp/4690.htm

- 豊臣秀吉の命により築城 水口岡山城跡 - 甲賀市 https://www.city.koka.lg.jp/7616.htm

- 水口岡山城 - 近江の城めぐり - 出張!お城EXPO in 滋賀・びわ湖 https://shiroexpo-shiga.jp/column/no48/

- 古城山(水口岡山城跡) - 甲賀市観光ガイド https://koka-kanko.org/hang-out/hiking/kojyozan/

- 豊臣政権屈指の吏僚として、石田三成の盟友として西軍に殉じた長束正家(西軍) - 歴史人 https://www.rekishijin.com/22405

- 長束正家陣跡|観光スポット - 岐阜の旅ガイド https://www.kankou-gifu.jp/spot/detail_6872.html

- 関ケ原敗戦の将長束正家の正妻栄子姫の供養塔である。 - フォートラベル https://4travel.jp/dm_shisetsu_tips/14408846

- 姫塚 - 甲賀市観光ガイド https://koka-kanko.org/see/himezyka/

- 長束正家(なつか まさいえ) 拙者の履歴書 Vol.104~行政の才で豊臣を支えし生涯 - note https://note.com/digitaljokers/n/n24df2e54c56b