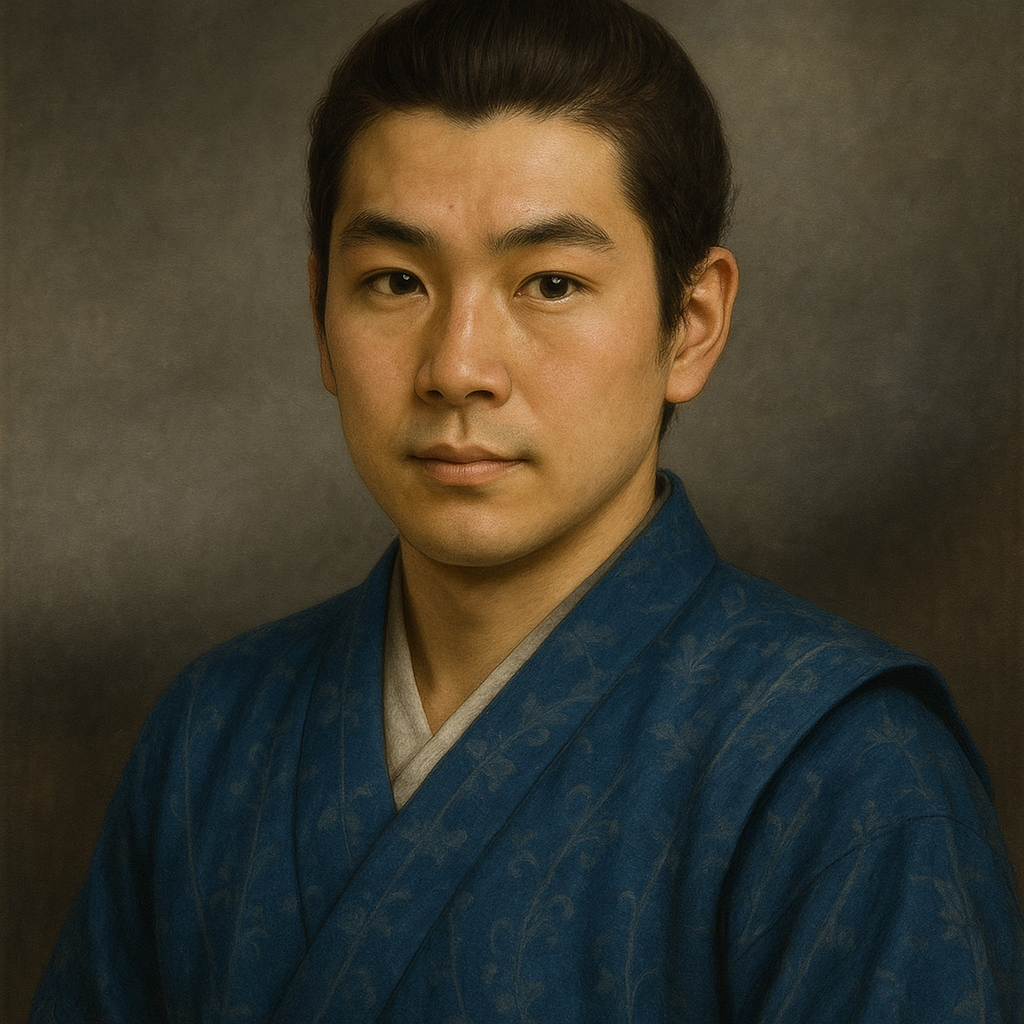

阿蘇惟光

阿蘇惟光は阿蘇氏の当主。幼くして家督を継ぎ、島津氏の侵攻で目丸山へ逃亡。梅北一揆への関与を疑われ、12歳で処刑された悲劇の武将。

阿蘇惟光:戦国末期、肥後の名門に生まれた悲劇の当主

1. 序論:阿蘇惟光とその時代背景

本報告書は、戦国時代の肥後国に生きた阿蘇惟光(あそ これみつ)の生涯と、彼を取り巻く歴史的状況について、現存する史料に基づき詳細かつ徹底的に調査し、その実像に迫ることを目的とする。惟光の短い生涯は、戦国末期の地方豪族が中央政権の強大な力に翻弄される様を象徴しており、本報告ではその悲劇的な運命を多角的に検証する。

惟光が家督を継承した天正12年(1584年)頃の九州、特に肥後国は、島津氏、大友氏、龍造寺氏といった大勢力が覇権を争う激動の時代であった。阿蘇氏は、これらの大勢力の狭間で、家運の維持に苦慮していた。特に、天正6年(1578年)の耳川の戦いで大友氏が島津氏に大敗を喫して以降、島津氏の勢力が九州南部から肥後へと急速に拡大し、阿蘇氏を含む肥後の国人衆は大きな圧力に晒されていた 1 。阿蘇氏は伝統的に大友氏と連携していたが 1 、その大友氏の勢力後退は、阿蘇氏にとって後ろ盾の弱体化を意味し、直接的に島津氏や龍造寺氏の脅威に直面する状況を生み出した。この状況は、肥後国が九州の覇権を狙う大勢力の衝突点、あるいは緩衝地帯としての性格を帯びていたことを示しており、阿蘇氏のような中小規模の領主の存続を極めて困難にしていた。彼らは常に複数の強大な勢力との間で複雑な外交関係を強いられ、一つの判断ミスが家の存亡に直結する状況にあったのである。

2. 阿蘇惟光の出自と阿蘇氏

阿蘇氏は、古代より阿蘇神社の神官職を世襲してきた名家であり、肥後国において強い影響力を持つ豪族であった 2 。その祖は神武天皇の皇子・神八井耳命に遡るとされ、健磐龍命を九州に派遣した神話を持つ 2 。戦国時代には、阿蘇神社大宮司家としてだけでなく、武士団を率いる戦国大名としても活動し、菊池氏や相良氏と並ぶ熊本の代表的な豪族であった 2 。最盛期には阿蘇の南、矢部郷(現在の熊本県上益城郡山都町の一部)の「浜の館」に拠点を移していた 2 。阿蘇惟豊の時代には甲斐親宣・親直(宗運)父子の補佐を得て阿蘇氏は繁栄し、惟豊は後奈良天皇から従二位に叙せられるなど、朝廷からも高い職階を叙されていた 2 。

阿蘇惟光は、天正10年(1582年)、阿蘇惟種(これたね)の嫡男として誕生した 6 。父・惟種は、兄である阿蘇惟将(これまさ)に男子がいなかったため家督を継いだが、その期間は短かった 2 。惟光には弟・惟善(これよし)がいた 6 。

3. 家督相続と阿蘇氏の苦難

天正12年(1584年)、父・惟種が死去したことにより、惟光はわずか2歳(数え年。 5 では3歳と記述)で家督を相続した 4 。これは、伯父・阿蘇惟将が天正11年(1583年)に死去し、父・惟種もその翌年に急逝するという、阿蘇氏にとって指導者を相次いで失う危機的状況下での家督相続であった 2 。

さらに、惟光が家督を継いだ翌年の天正13年(1585年)7月3日、阿蘇氏の「大黒柱」とも言える宿老・甲斐宗運(そううん、親直)が死去した 4 。甲斐宗運は、阿蘇惟豊・惟将の二代にわたり阿蘇氏を支えた九州有数の軍師であり、その死は阿蘇氏の軍事力・外交力の著しい低下を招いた 1 。宗運は主家のためなら一族すら誅殺する冷徹さを持つ一方、その強権的な指導力ゆえに次世代の人材が育っていなかったという指摘もある 4 。短期間に当主と最重要家臣を相次いで失ったことは、阿蘇氏の政治的・軍事的指導力を著しく低下させ、内外の危機に対応する能力を奪った。戦国時代の地方領主にとって、有能な指導者とそれを支える強力な家臣団の存在がいかに重要であったかを示す。特に、カリスマ的な指導者に依存した体制は、その人物を失った際の権力継承や危機管理において大きな脆弱性を抱える。阿蘇氏の急速な弱体化は、この構造的欠陥が露呈した結果と言える。宗運の息子・親英では、強大化する島津氏の侵攻を防ぐことはできなかった 4 。

甲斐宗運の死後、島津義久率いる島津軍が阿蘇領内に侵攻した 6。天正13年(1585年)8月には花山城、堅志田城、木山城などが相次いで陥落し、阿蘇氏は島津氏に降伏した 2。しかし、島津氏は和睦を拒否し、甲斐宗運の家臣らを処刑するなど厳しい姿勢を示した 6。このため、幼い阿蘇惟光は母と弟・惟善と共に、家臣に連れられて九州山地の奥深く、目丸山(現在の熊本県上益城郡山都町)へ逃亡した。これを「目丸落ち」と呼ぶ 6。目丸地区では、惟光を匿った村人たちが島津軍の襲撃に備え、男子は棒術、女子は薙刀を身につけたと伝えられ、これが郷土芸能「目丸の棒踊り」の起源とされる 2。

「目丸落ち」は、戦国大名としての阿蘇氏が実質的に滅亡した象徴的な出来事である。しかし、当主が辺境の地に逃れて抵抗を試みた(あるいは保護された)という事実は、阿蘇氏の権威が完全に失われたわけではなく、地域住民による支持や同情が存在した可能性を示唆する。地方豪族の没落が、必ずしもその地域における影響力の完全な消滅を意味するわけではない。領主と領民の間の絆や、特定の家系に対する地域の記憶は、芸能や伝承という形で後世に残り、地域のアイデンティティ形成に寄与することがある。「目丸の棒踊り」はその一例であり、悲劇的な歴史的事件が文化として昇華される過程を示す。

4. 豊臣政権下の阿蘇惟光

豊臣秀吉による九州平定が始まると、阿蘇惟光は秀吉に保護を求めた 6 。当初、惟光は肥後国主となった佐々成政に預けられた 7 。天正15年(1587年)の肥後国人一揆の際には、秀吉が惟光の処刑を求めたが、惟光は熊本城内におり一揆への関与は明白でないとして不問とされた(『小早川秀明文書』による) 6 。この時、惟光は6歳であった 6 。佐々成政が一揆の責任を問われて処刑されると、惟光は次に加藤清正に預けられることになった 7 。佐々成政は隈本城の危機に際し、人質となっていた阿蘇惟光・惟義(弟・惟善の別名か、あるいは別の弟か。 11 では惟義と記述)を利用して益城の国衆を同士討ちさせたとされる 11 。

天正15年(1587年)6月25日、豊臣秀吉により、惟光にはわずかながら肥後国矢部三百町が与えられた(『九州治乱記』による) 6 。これは、阿蘇氏が戦国大名としての地位を失い、豊臣政権下の一小領主、あるいは阿蘇神社大宮司としての家格を辛うじて維持する程度の存在となったことを意味する 2 。豊臣秀吉は、九州の旧勢力に対して懐柔と威圧を使い分けた。阿蘇氏に対しては、一旦保護し、わずかな領地を与えることで恭順の姿勢を示させつつも、その実権は大幅に削ぎ、中央から派遣した大名の管理下に置いた。これは豊臣政権による全国統一過程における典型的な地方統制策の一環であり、旧来の在地勢力の力を削ぎ、中央集権的な支配体制を確立しようとする秀吉の意図が透けて見える。阿蘇惟光のような幼い当主は、政権の都合によって生殺与奪の権を握られ、その存在自体が政治的な道具として利用される危険性を常に孕んでいた。三百町というわずかな所領は、阿蘇氏の伝統的権威を完全に否定はしないものの、政治的・経済的基盤を大幅に縮小させ、豊臣政権への依存を決定づけるものであった。

5. 梅北一揆と惟光の最期

文禄元年(1592年)6月、梅北国兼らが朝鮮出兵(文禄の役)中の加藤清正の留守を狙い、肥後国で一揆を起こした(梅北一揆) 6 。この一揆に際し、阿蘇惟光は島津歳久や梅北国兼らとの結託を疑われた 9 。嫌疑の理由として、①一揆が肥後で起きたこと、②阿蘇氏が改易(実質的な領地の大幅削減)により秀吉政権に恨みを抱いていると見なされたこと、③阿蘇氏が以前島津氏に従属していたことなどが挙げられる 4 。『梅北一揆』の記録には、一揆に阿蘇氏の「家臣が参加した」という理由で惟光が処罰されたとあるが、具体的な家臣名や行動については明確な記述が少ない 14 。

豊臣秀吉は惟光に切腹を命じ 6 、文禄2年(1593年)8月18日(旧暦)、阿蘇惟光は花岡山(現在の熊本市内)で処刑された。享年12(数え年)であった 6 。処刑方法は「切腹」とする史料が多い 6 。花岡山には「阿蘇殿松の跡」の碑があり、惟光がこの地で故郷阿蘇を思いながら命を絶ったと伝えられ、その死を悼んで松が植えられたという 15 。一方で、「斬首された」とする記述も見られる 12 。この処刑は、加藤清正の朝鮮出兵中の留守を狙ったものであったとも言われる 6 。矢部町史では「無実の罪で処刑されるという、まことに苦難に満ちた薄幸の生涯であった」と記されている 5 。

処刑方法に異説がある点は、当時の記録の錯綜や後世の伝聞による変化の可能性を示す。重要なのは、豊臣政権が阿蘇氏に対して厳しい処分を下したという事実である。豊臣秀吉は、梅北一揆を口実に、九州の旧勢力に対する支配を徹底しようとしたと考えられる 14 。阿蘇惟光の処刑は、他の国人衆への見せしめとしての意味合いが強かった可能性がある。特に、阿蘇氏がかつて島津氏に従属していたことや、肥後国人一揆の記憶が生々しい中で、わずかな嫌疑でも徹底的に排除しようとする中央政権の強硬な姿勢がうかがえる。加藤清正の不在時に処刑が行われたという点は、清正の阿蘇氏への同情や介入を避けるための政権側の配慮があった可能性も示唆する。

阿蘇惟光の死により、戦国大名・中世領主としての阿蘇大宮司家は実質的に断絶し、家臣や社家は離散した 16 。しかし、この悲劇的な死が、後の阿蘇氏再興の礎となったという見方も存在する 4 。

表:阿蘇惟光の処刑に関する諸説比較表

|

項目 |

詳細 |

主な典拠 |

|

場所 |

花岡山(熊本市) |

6 などで概ね一致 |

|

方法 |

切腹説 |

多くの日本語文献で採用。『小早川秀明文書』を示唆する記述 6 、熊本県公式観光サイトの記述 6 、『九州治乱記』を示唆する記述 10 。花岡山の「阿蘇殿松の跡」の碑文も切腹を示唆 15 。 |

|

|

斬首説 |

中国語版Wikipedia 12 、一部のウェブ記事 13 、PDF資料 18 。これらの直接的な一次史料の典拠は明示されていない場合が多い。 |

|

考察 |

「切腹」は武士としての名誉を重んじた処刑方法、「斬首」はより一般的な処刑方法。惟光が幼少であったこと、豊臣政権の見せしめ的意図を考慮すると双方の可能性あり。日本語郷土史料では「切腹」説が優勢だが、情報錯綜の背景には史料批判が必要。 |

|

この表は、阿蘇惟光の最期に関する情報が錯綜していることを明確に示し、読者が各説の根拠を比較検討できるようにする。これにより、歴史情報の多面性と、史料批判の重要性を理解する一助となる。

6. 阿蘇氏のその後と阿蘇神社

阿蘇惟光の死後、弟の阿蘇惟善(これよし)が、関ヶ原の戦い(慶長5年、1600年)の後、加藤清正に召し出され、阿蘇神社大宮司職に復帰した 6 。これにより、阿蘇氏は大名としての地位は失ったものの、阿蘇神社の神官家として家名を存続させることになった 13 。惟善には1,800石の所領が与えられた 4 。

加藤清正は、阿蘇神社の復興に尽力したとされる 2。慶長4年(1599年)11月には阿蘇社に対し、豊臣秀吉を祀る豊国社の建立と阿蘇社の復興を約束する書状を出している 20。戦国末期、阿蘇勢力は衰退し、天正14年(1586年)には山上の諸坊(古坊中)も島津氏によって焼き払われ、阿蘇氏の家臣や山上の衆徒・行者も四散し、中世阿蘇氏武士団は壊滅状態にあった 21。惟光の処刑により阿蘇家は断絶し、家臣や社家は離散していた 5。清正による復興は、このような状況下で行われ、麓坊中には古坊中時代と同じ36坊52庵が再興され、江戸時代を通じて繁栄した 22。

加藤清正は、肥後統治にあたり、在地勢力との融和を図る必要があった。阿蘇氏は肥後で長大な歴史と権威を持つ家系であり、阿蘇神社は民衆の信仰の中心であった。これらを保護・再興することは、領国経営の安定化に繋がる。新しい領主が旧勢力や地域の伝統的権威をどのように扱うかは、その後の統治の成否を左右する重要な要素である。清正の政策は、武力による支配だけでなく、宗教的・文化的権威を巧みに利用することで領民の支持を得ようとする、近世大名の統治術の一端を示す。惟光の悲劇的な死に対する同情や、阿蘇氏の伝統に対する敬意も背景にあった可能性も考えられる。

7. 結論:阿蘇惟光の生涯とその歴史的意義

阿蘇惟光の生涯は、戦国末期の激動に翻弄され、わずか12歳で非業の死を遂げるという悲劇的なものであった。彼の人生は、個人の力では抗いようのない時代の大きなうねりの中で、名家の伝統と存続の重責を幼くして背負わされた少年の苦難を物語る。

惟光の悲劇は、豊臣秀吉による天下統一事業の過程で、多くの地方豪族が経験した運命を象徴している。中央集権化を進める強大な権力の前では、伝統や家格も絶対的なものではなく、政権の意向一つで家が取り潰されることも珍しくなかった。しかし、阿蘇氏は惟光の死という最大の危機を乗り越え、弟・惟善の代に加藤清正の支援を得て阿蘇神社大宮司家として存続した。これは、阿蘇氏が持つ宗教的権威と、地域の信仰の根強さ、そして新しい支配者との関係構築の重要性を示している。阿蘇惟光の存在は、戦国武将としての阿蘇氏の終焉を意味すると同時に、その後の神官家としての阿蘇氏の再出発の契機となったとも言える 4 。

表:阿蘇惟光関連年表

|

年代 |

出来事 |

主な典拠 |

|

天正10年(1582年) |

阿蘇惟光、阿蘇惟種の嫡男として誕生。 |

6 |

|

天正11年(1583年) |

伯父・阿蘇惟将死去。父・惟種が家督相続。 |

2 |

|

天正12年(1584年) |

父・阿蘇惟種死去。惟光、2歳で家督相続。 |

4 |

|

天正13年(1585年) |

宿老・甲斐宗運死去。島津氏の侵攻激化、阿蘇氏降伏。惟光ら目丸山へ逃亡(目丸落ち)。 |

6 |

|

天正14年(1586年) |

豊臣秀吉、九州平定を開始。 |

2 |

|

天正15年(1587年) |

惟光、秀吉に保護を求め、佐々成政に預けられる。肥後国矢部三百町を与えられる。肥後国人一揆勃発。惟光への処刑要求と不問。成政処刑後、加藤清正に預けられる。 |

6 |

|

文禄元年(1592年) |

梅北一揆勃発。 |

6 |

|

文禄2年(1593年) |

惟光、梅北一揆への関与を疑われ、花岡山にて処刑(切腹または斬首)。享年12。 |

6 |

|

慶長5年(1600年)以降 |

弟・阿蘇惟善、加藤清正により阿蘇神社大宮司として再興。 |

6 |

この年表は、阿蘇惟光の短い生涯に起こった出来事を時系列で整理することで、彼が置かれた状況の厳しさ、事態の急展開を読者が具体的に理解する助けとなる。特に、阿蘇氏内部の相次ぐ指導者の死、外部勢力の侵攻、中央政権の介入といった複数の要因が、いかに短期間に集中して惟光の運命を左右したかを明確に示す。

引用文献

- 甲斐親直 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E6%96%90%E8%A6%AA%E7%9B%B4

- 阿蘇氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E8%98%87%E6%B0%8F

- 阿蘇氏(あそうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%98%BF%E8%98%87%E6%B0%8F-25705

- 12歳で斬首…!滅亡した「阿蘇神社」再興の礎となった少年・阿蘇 ... https://mag.japaaan.com/archives/166390

- 中世阿蘇氏の本拠地 山都町歴史さんぽ② 【岩尾城跡】|Desert Rose - note https://note.com/dessertrose03/n/n1b8af3c650b9

- 阿蘇惟光- Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E8%98%87%E6%83%9F%E5%85%89

- 阿苏惟光- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%98%BF%E8%98%87%E6%83%9F%E5%85%89

- 目丸棒踊り - くまもと伝承芸能情報サイト https://denshou.kengeki.or.jp/traditional/%E7%9B%AE%E4%B8%B8%E6%A3%92%E8%B8%8A%E3%82%8A/

- UJ03 阿蘇惟澄 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/entry61.html

- 阿蘇惟光とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%98%BF%E8%98%87%E6%83%9F%E5%85%89

- 肥後国衆一揆(ひごくにしゅういっき) | 【公式】熊本県観光サイト ... https://kumamoto.guide/look/terakoya/043.html

- 阿蘇惟光- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%98%BF%E8%98%87%E6%83%9F%E5%85%89

- 12歳で斬首…!滅亡した「阿蘇神社」再興の礎となった少年・阿蘇惟光:2ページ目 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/166390/2

- 梅北一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A2%85%E5%8C%97%E4%B8%80%E6%8F%86

- 花岡山を学ぶ | 【公式】熊本県観光サイト もっと、もーっと!くま ... https://kumamoto.guide/look/terakoya/148.html

- 加藤清正が築いた一町一寺の城下町 古町歴史さんぽ|Desert Rose - note https://note.com/dessertrose03/n/ne402fdbb1e00

- 古代より続く火山信仰の里 阿蘇市歴史さんぽ⑧ 完 【阿蘇神社】|Desert Rose - note https://note.com/dessertrose03/n/n17a0af8ba623

- 反逆の朝(あした) https://137-weblike-e-marketcijapan.ssl-chicappa.jp/Eurexcert/mysite1/story-hangyakunoasa1.pdf

- 阿蘇神社 - 肥後国一之宮に伝わる神々の物語 - 日本伝承大鑑 https://japanmystery.com/kumamoto/aso.html

- 加 藤 清 正 実 像 - 熊本市 https://www.city.kumamoto.jp/kiji0032846/Bun_89210_21_1152w_all_n.pdf

- 東光原 - 熊本大学附属図書館 https://www.lib.kumamoto-u.ac.jp/sites/default/files/2019-03/tokogen_no12.pdf

- 古代より続く火山信仰の里 阿蘇市歴史さんぽ⑤ 【西巌殿寺】|Desert Rose - note https://note.com/dessertrose03/n/n6cd576b5016d

- 阿蘇山の https://www.city.aso.kumamoto.jp/files/uploads/2025/05/guidebook_full.pdf