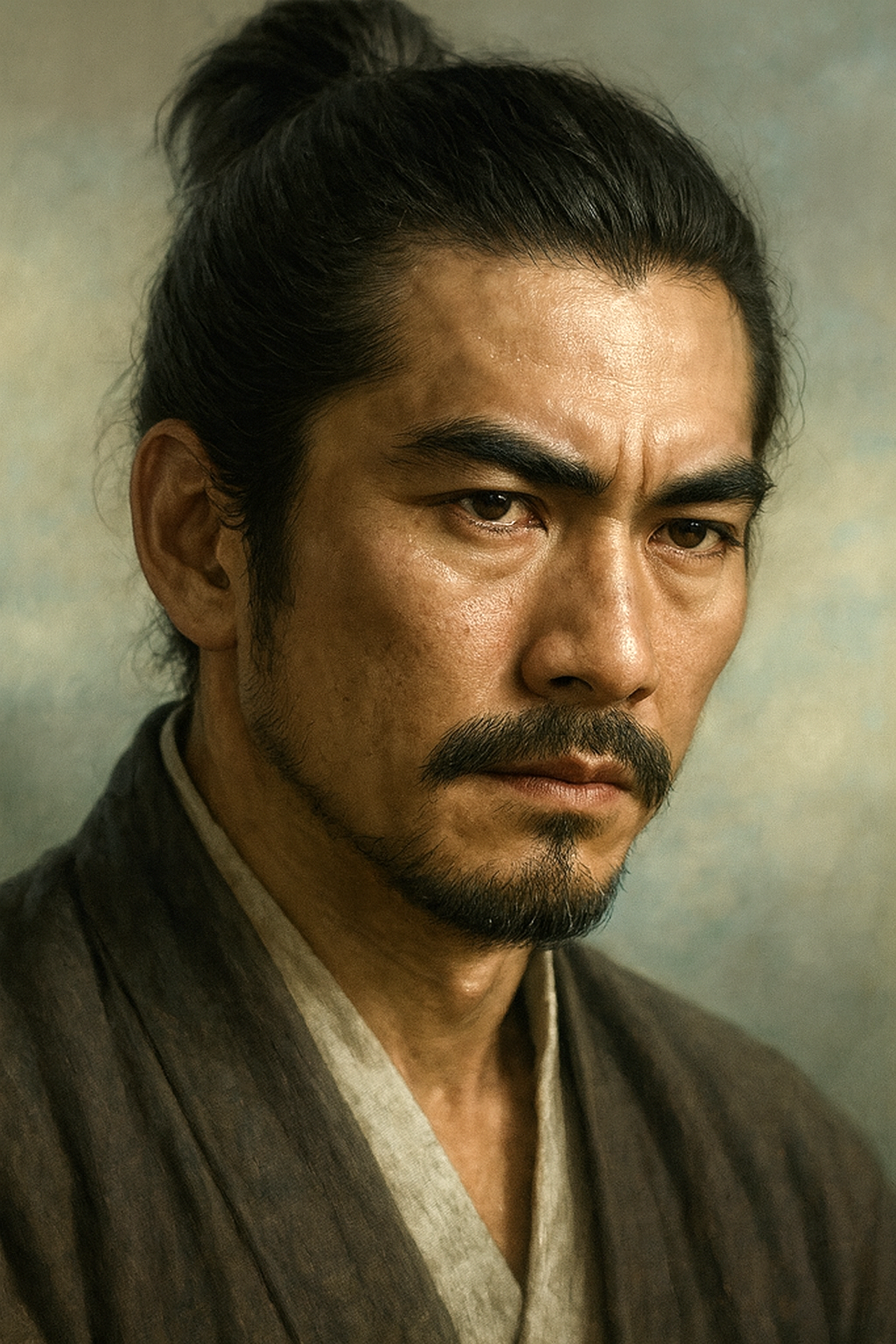

香匂高遠

『太平記』の香匂高遠は、児島高徳の京都夜襲計画に参加した忍者。壬生寺の地蔵菩薩に救われ、南北朝の諜報員、南朝の忠義、信仰を象徴する文学的存在。

『太平記』の闇に潜む一人の武士 ― 香匂高遠の実像と表象

序論:『太平記』に現れる謎の人物、香匂高遠

南北朝時代の動乱を描いた軍記物語『太平記』には、数多の武士が登場しては消えていく。その中で、ごく短い挿話にのみ姿を現しながらも、強烈な印象を残す一人の人物がいる。それが「香匂高遠(こうわのたかとお)」である。ご依頼主が把握されている通り、彼は一般に「児島高徳が企てた京都夜襲計画に参加した忍者で、唯一の生存者」として知られている [ユーザー提供情報]。しかし、この人物の生涯を追跡しようと試みる時、我々は深刻な壁に直面する。彼の名は、『太平記』以外の同時代の史料には一切見出すことができないのである。

この史料的制約は、香匂高遠の「生涯」を一般的な歴史上の人物のように再構成することを不可能にする。したがって、本報告書の目的は、彼の生涯を追うことではなく、彼がなぜ、どのように物語られ、その物語が何を意味するのかを、歴史学、文学、そして宗教学の視点から重層的に解き明かすことにある。香匂高遠という存在は、単なる一介の武士の記録ではなく、中世日本の政治、信仰、そして物語文化が交錯する一点に生まれた、極めて象徴的なテクストとして読み解くべき対象なのである。

本報告書では、香匂高遠を以下の三つの側面から分析を進める。第一に、南北朝の動乱期における諜報・破壊活動に従事した名もなき者たちの集合的な象徴として。第二に、劣勢にあった南朝の正統性を神仏の加護によって担保するための、高度に構築された宗教的装置として。そして第三に、『太平記』の作者(あるいは編纂者集団)による、巧みな文学的創造物として。この多角的な分析を通じて、歴史の闇に消えた一人の「忍者」の物語が、いかにして生まれ、後世にまで影響を及ぼし続けたのか、その全貌を徹底的に明らかにする。

第一章:児島高徳の京都夜襲計画と香匂高遠の役割

香匂高遠の物語は、南朝の忠臣として名高い児島高徳が主導した、足利幕府首脳の暗殺計画という、緊迫した歴史的文脈の中に位置づけられている。彼の特異な役割を理解するためには、まずこの計画が企てられた時代背景と、その中で彼が属したであろう集団の性質を深く掘り下げる必要がある。

第一節:計画の時代背景 ― 観応の擾乱と南朝の好機

児島高徳が京都夜襲という大胆な計画を策定した背景には、北朝・足利幕府内部の深刻な分裂、すなわち「観応の擾乱」があった。これは、室町幕府初代将軍・足利尊氏とその執事・高師直の派閥と、尊氏の弟で政務を分担していた足利直義の派閥との間で行われた、日本史上最大ともいえる兄弟喧嘩である 1 。この内乱は、二頭政治が内包していた矛盾が、急進的な政策を推し進める高師直の存在によって顕在化したものであった 2 。

当初、直義は高師直を失脚させることに成功するが 3 、師直は武力でこれを覆し、直義を政務から引退させる 4 。しかし、直義は再起を期しており、養子の足利直冬が中国地方で挙兵するのに呼応し、自らも京都を脱出、これまで敵対していた南朝と和議を結ぶという驚くべき行動に出た 4 。この事態は、天下を三分する複雑な様相を呈し、関東の武士団も尊氏方と直義方に分かれて争うなど、北朝の統制力を著しく弱体化させた 6 。

この幕府の内紛は、吉野に逼塞していた南朝方にとって、まさに千載一遇の好機であった。この機を捉え、幕府首脳を一挙に葬り去ることで戦局の逆転を図ろうとしたのが、児島高徳であった。彼は後醍醐天皇への揺るぎない忠誠心で知られ、隠岐へ流される後醍醐天皇を奪還しようと試み、叶わぬと知ると宿舎の桜の木に「天勾践を空しうする莫れ 時に范蠡無きにしも非ず」と漢詩を刻んで帝を励ました逸話はあまりにも有名である 8 。その実在性については、『太平記』以外の確実な史料がないことから長らく議論されてきたが 8 、近年では『太平記』の傍証となる史料の指摘や、備前国邑久郡の土豪一族との関連性が考慮され、実在の人物であったと見なされるようになっている 10 。彼の行動原理は一貫して「打倒足利」であり、その執念がこの京都夜襲計画へと結実したのである 12 。

第二節:「究竟の忍び」― 南北朝期における諜報活動の実態

『太平記』は、児島高徳が京都に潜入させた実行部隊を「手練れの忍びの者たち」と記し、特に香匂高遠らが属した集団を「究竟ノ忍ビ」(究極の忍び)と表現している 12 。この「忍者」という言葉が一般化するのは昭和30年代以降のことであり 14 、当時は「乱破(らっぱ)」「透波(すっぱ)」「草(くさ)」といった様々な呼称で呼ばれる、非正規の戦闘・諜報集団が暗躍していた 15 。

これらの集団の起源は、13世紀後半に荘園制に抵抗した「悪党」にあると考えられている 14 。悪党とは、夜討ちや強盗を行う武装集団を指す言葉であるが、その実態は貨幣経済の進展に伴って旧来の秩序から弾き出された武士や、遍歴する非農業民など、多様な出自を持つ者たちであった 16 。彼らは普段は商人や漁民として生活しながら、有事には武装して活動することもあった 17 。楠木正成のような南朝の英雄でさえ、その出自は謎に包まれ、商人的武装集団の頭目であったとする説もあるほどである 18 。

こうした諜報・破壊活動を担った集団の中に、山伏、すなわち修験道者たちがいたことは特筆に値する。修験道は日本古来の山岳信仰に仏教や道教などが習合して成立した日本独自の宗教であり 19 、山中を駆け巡るその生活様式から得られる情報網や身体能力は、諜報活動に極めて有用であった。戦国時代には多くの武将が山伏を軍師、伝令、諜報員として活用しており、忍者のルーツの一つとも考えられている 21 。児島高徳自身も、その拠点である備前児島が五流山伏の本拠であったことなどから、修験道と深い関わりを持つ人物、すなわち、こうした特殊技能を持つ集団を統率する立場にあった可能性が指摘されている 13 。

この文脈に香匂高遠を置くとき、彼の実像が浮かび上がってくる。彼という名の忍びが他の史料に一切登場しないのは、彼が特定の個人を指すのではなく、児島高徳のような武将に率いられ、歴史の闇に生きた数多の「忍び」や「悪党」といった存在を人格化した、集合的な象徴であるからに他ならない。南北朝時代には、敵国への侵入、放火、夜討ち、情報収集といった任務に従事した名もなき諜報員が数多く存在した 14 。『太平記』の作者は、こうした時代のリアリティを物語に付与するため、その典型として「香匂高遠」という名のキャラクターを創造したのである。彼は、歴史の記録からこぼれ落ちた無数の諜報員たちの、いわば代表者として物語に登場したと考えられる。

第三節:計画の露見と四条壬生の悲劇

児島高徳の計画は周到であった。彼はまず丹波国の荻野朝忠と連携して挙兵しようとしたが、これが事前に幕府に漏れて失敗 12 。そこで方針を転換し、諸国に廻文を送り、京都に潜入して幕府要人を直接狙う夜襲計画へと切り替えた。この呼びかけに応じ、京都周辺には1,000余人もの同志が集結したという 12 。

その兵力は、幕府に怪しまれぬよう、巧みに分散配置された。大将の脇屋義治(脇屋義助の子)が率いる200余騎は坂本(現・滋賀県大津市)に、300余騎は宇治や醍醐といった京都南郊に、そして最精鋭の300人は京都中心部や白河に潜伏した 12 。決行は「明夜」、木幡峠に集結した後、四手に分かれて足利尊氏、直義、高師直、上杉の邸宅を同時に襲撃するという手はずであった 12 。

しかし、この緻密な計画も、決行前日の未明、何者かの密告によって幕府の知るところとなる。足利幕府の侍所所司代(警察長官に相当)であった都筑入道は、ただちに200余騎を率いて、夜襲の手引き役を担う「手練れの忍びの者たち」が潜伏する四条壬生(現・京都市中京区)の宿所を急襲した 12 。

『太平記』が描くその場面は壮絶である。包囲された忍びたちは、もはや逃れられないと悟るや、宿の屋根に駆け上がり、雨のように矢を射かけて抵抗する。そして矢が尽きると、全員が潔く腹を掻き破って自決を遂げたという 12 。この「四条壬生の味方、全滅」の報はたちまち京都に潜伏する同志たちに伝わり、計画は完全に頓挫。児島高徳は、大将の脇屋義治とともに信濃国へと落ち延びていった 12 。

この壮絶な壊滅劇の中で、ただ一人、奇跡的に生き延びたのが香匂高遠であった。『太平記』は、彼がただ一人で敵の包囲網を打ち破り、壬生寺の地蔵堂へと逃げ込んだと記す 12 。この「唯一の生存者」という設定こそが、彼を歴史の舞台から奇跡の物語へと導く、極めて重要な転換点となるのである。

表1:京都夜襲計画の主要関係者一覧

|

人物名 |

役職・立場 |

計画における役割 |

結末 |

|

児島 高徳 |

南朝方武将、計画首謀者 |

幕府内紛を好機と捉え、諸国の同志を集めて計画を主導 12 。 |

計画が露見し頓挫。大将の脇屋義治と共に信濃国へ逃亡 12 。 |

|

脇屋 義治 |

南朝方武将、計画の大将 |

児島高徳に大将として擁立され、坂本に潜伏する部隊を率いる 12 。 |

計画頓挫後、児島高徳と共に信濃国へ逃亡 12 。 |

|

荻野 朝忠 |

丹波国の武将 |

当初、高徳と連携して挙兵を計画するが、事前に露見 12 。 |

山名時氏の攻撃を受け降伏。計画の初期段階で脱落 12 。 |

|

香匂 高遠 |

武蔵国の住人、「究竟ノ忍ビ」 |

四条壬生に潜伏し、夜襲の手引き役を担う実行部隊の一員 12 。 |

宿所を急襲されるが唯一生き延び、壬生寺へ逃げ込む 12 。 |

|

都筑 入道 |

足利幕府 侍所所司代 |

計画を察知し、部隊を率いて四条壬生の潜伏先を急襲 12 。 |

潜伏していた忍びたちを壊滅させ、計画を未然に防ぐ 12 。 |

第二章:壬生寺「縄目地蔵」の霊験譚

香匂高遠が歴史の闇から一躍、物語の主役へと躍り出るのが、壬生寺を舞台とした地蔵菩薩の霊験譚である。この挿話は、単なる奇跡物語に留まらず、『太平記』全体の思想的背景や、当時の民衆信仰と深く結びついた、重層的な意味を持つ。

第一節:『太平記』巻二十四に描かれた奇跡のシークエンス

『太平記』巻二十四「三宅荻野謀叛事付壬生地蔵事」は、香匂高遠の運命が劇的に転回する様を詳細に描いている 24 。

敵の重囲を突破し、壬生寺の地蔵堂に駆け込んだ高遠が、隠れる場所を探していると、堂内から一人の法師が現れる。この法師こそ、地蔵菩薩の化身であった。法師は高遠を見ると、「左様の御姿にては叶ふまじく候ふ。この念珠にその太刀を取り代へて、持たせ給へ」(そのようなお姿では(逃げ切ることは)叶いますまい。この念珠と、あなたのその太刀を取り替えてお持ちなさい)と告げる 12 。この場面は極めて象徴的である。武士の魂である「太刀」(武力)を捨て、仏への帰依の証である「念珠」(信仰)を手にすることこそが、救済の絶対条件であることを示唆している。

高遠が言われるままに念珠を爪繰り、経文を唱えていると、追手の武士たちが堂内に乱入してくる。しかし、彼らは熱心に祈る高遠の姿を見て、真の参詣者と思い込み、誰も怪しむ者はいなかった。ところが、追手の一人が、堂の傍らに立つ法師の袖の下に太刀が隠され、その切っ先が血に濡れているのを見咎める。これこそ高遠が法師に渡した太刀であり、追手たちは法師こそが包囲を破った落人であると誤認し、彼を捕縛してしまう 12 。

物語はここから奇跡の領域へと入る。法師は縄で縛り上げられ、侍所の牢に投獄される。しかし翌朝、牢番が目を離した隙もないのに、法師の姿は忽然と消え失せていた。そして、空になった牢の中からは、インドの牛頭山で採れる最高級の香木である栴檀(せんだん)のような、えもいわれぬ良い香りが立ち込めていたという。この不可思議な報告を受けた都筑入道が、再び部下を壬生寺に遣わすと、そこには驚くべき光景が広がっていた。本尊である地蔵菩薩像の身体には、鞭で打たれたような無数の黒い筋が浮かび上がり、腕には囚人を縛り上げたはずの縄が、衣の上にへばりついていたのである 12 。

地蔵菩薩が香匂高遠の身代わりとなって捕縛され、責め苦を受けたことは誰の目にも明らかであった。この奇跡を目の当たりにした役人たち、特に地蔵を縛り上げた三人の武士は、自らの罪の重さに慄き、泣きながら懺悔し、その場で髪を落として出家したと物語は結ばれる 12 。こうして香匂高遠は地蔵菩薩との「順縁」によって命を救われ、彼を捕らえた武士たちは「逆縁」によって仏道に入るきっかけを得た、と『太平記』は説くのである。

第二節:身代わり地蔵信仰の系譜と『太平記』の思想

香匂高遠を救ったこの物語は、「身代わり地蔵」と呼ばれる信仰の系譜に連なるものである。地蔵菩薩は、釈迦の入滅後、弥勒菩薩がこの世に現れるまでの間、六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上)を巡って衆生を救済するとされる菩薩である。特に日本では、浄土往生を願う功徳を積むすべを持たない民衆にとって、地獄にまで下りてきて人々の苦しみを代わりに受けてくれる「代受苦(だいじゅく)」の存在として、篤い信仰を集めていた 25 。この信仰が、「身代わり地蔵」という形で数多くの霊験譚を生み出した。

しかし、壬生寺の霊験譚は、単なる民間の説話として片付けることはできない。この物語が、南北朝の動乱を描く『太平記』という特定の文脈の中に置かれている点に、深い意図が読み取れる。この奇跡の最大の受益者は、南朝の忠臣である児島高徳の配下、香匂高遠である。つまり、この物語は「地蔵菩薩は南朝の忠臣に味方する」という明確なメッセージを発している。武力で圧倒的優位に立つ北朝に対し、神仏の加護という「道義的・宗教的正統性」こそが南朝にあるのだと、読者に強く印象付けるための、高度に計算されたプロパガンダとしての機能を持っているのである。

この解釈を補強するのが、『太平記』の作者(あるいは編纂グループ)と仏教宗派との関係である。古くから、『太平記』の作者は「小島法師」なる人物ではないかと言われてきた 8 。近年の研究では、この小島法師、あるいは『太平記』の編纂に深く関わった集団が、壬生寺と同じ律宗の僧侶たち、特に恵鎮(えちん)らと密接な関係にあった可能性が指摘されている 27 。律宗の僧侶たちが情報提供者として、あるいは編纂者として関わったとすれば、彼らが自派の寺院である壬生寺の霊験譚を物語に組み込み、それを南朝の正統性論と結びつけたとしても何ら不思議はない。したがって、この挿話は単なる奇跡譚ではなく、『太平記』全体の思想的基盤と不可分に結びついた、重要な構成要素と見なすべきなのである。

第三節:壬生寺の民衆教化と物語の土壌

香匂高遠の物語が生まれ、また広く受け入れられる背景には、舞台となった壬生寺そのものが持つ、民衆との深い関わりがあった。壬生寺は平安時代に創建されて以来、地蔵信仰の中心地として、京の庶民から篤い信仰を集めてきた寺院である 29 。

特に壬生寺を特徴づけるのが、現在も続く重要無形民俗文化財「壬生狂言(壬生大念仏狂言)」の存在である。これは鎌倉時代、時の住職であった円覚上人が、文字の読めない民衆に仏の教えを分かりやすく説くため、身振り手振りの無言劇を創始したのが始まりとされる 29 。鉦(かね)と太鼓、笛の音に合わせて仮面をつけた演者がパントマイムを演じるこの芸能は、「壬生さんのカンデンデン」の愛称で親しまれ、民衆教化の大きな役割を果たしてきた。

興味深いことに、壬生狂言の演目の中には、香匂高遠の物語と響き合う要素が見られる。例えば、地蔵菩薩が弱い者の味方となって人々を救うというテーマは、『餓鬼角力』や『紅葉狩』といった演目の根底に流れている 32 。さらに直接的な関連を思わせるのが、『花盗人』という演目である。これは、盗人を「縄」で捕まえようとした供が、誤って主人の方を縛ってしまうという滑稽な物語である 33 。この「縄」というモチーフの共通性は偶然かもしれないが、壬生寺の境内において、「地蔵の救済」や「縄による捕縛」といったテーマが、宗教的な説話と芸能的な演目の両方を通じて、日常的に語られていた文化的土壌があったことを示唆している。香匂高遠の霊験譚は、まさにこのような、民衆の信仰と芸能が息づく豊かな土壌から生まれた物語、あるいは、その土壌に深く根を下ろすのに極めて適した物語であったと言えるだろう。

第三章:香匂高遠という存在の解体

香匂高遠が『太平記』の中にのみ存在する人物である以上、その実体を解明する作業は、歴史的探究から文学的・記号論的な分析へと移行せざるを得ない。彼の名前、出自、そして役割を解体していくことで、『太平記』作者の巧みな作劇術と、この人物に込められた多層的な意味が明らかになる。

第一節:人物像の解体 ― 名前に込められた象徴性

「香匂高遠」という名は、一見すると武士らしい響きを持つが、その構成要素を一つひとつ分解すると、彼が単なる登場人物ではなく、物語における役割と運命そのものを体現する、極めて文学的な記号であることが見えてくる。

- 「香匂(香勾)」 : この姓は、一般的な武家の名字としては極めて稀であり、史料でその存在を確認することは困難である。むしろ、この名は物語の核心である地蔵菩薩の奇跡と直接的に結びついていると考えるべきである。高遠の身代わりとなった地蔵(法師)が消えた牢には、えもいわれぬ「栴檀の香り」が満ちていた 12 。仏教において「香」は、仏への供物であると同時に、空間を浄化し、聖なるものの現前を示す重要な要素である。さらに仏教尊格の中には、そのものずばり「香王菩薩(こうおうぼさつ)」という名の菩薩も存在する 35 。したがって、「香匂」という姓は、彼が仏の「香り」に導かれ、その奇跡によって救済される運命にあることを、登場した瞬間から暗示する記号として機能している。

- 「新左衛門」 : 一方で、「新左衛門(しんざえもん)」という通称(官途名)は、南北朝時代から戦国時代にかけての武士が名乗るものとして、ごく一般的なものであった。例えば、斎藤道三も若い頃に「長井新左衛門尉」と名乗っており 36 、他にも三雲氏や前野氏といった武家にこの名乗りが見られる 39 。このありふれた通称を用いることで、『太平記』の作者は、香匂高遠という架空の人物に武士としてのリアリティを与え、物語世界への没入感を高める効果を狙ったと考えられる。

- 「高遠」 : そして、名の「高遠」もまた、示唆に富んでいる。第一に、彼の主君である児島 高 徳との音の響きが共通し、両者の強い結びつきを暗示する。第二に、より直接的なのは、夜襲に失敗した児島高徳が最終的に落ち延びていった先が、信濃国であったという『太平記』の記述である 12 。信濃国には、現在も長野県伊那市に「高遠」という地名が実在し、桜の名所として知られている 41 。これは、高遠という人物の運命が、主君・高徳のその後の行末と分かちがたく結びついていることを示す、巧妙な伏線となっている。

これらの分析から導き出される結論は、明白である。「香匂高遠」という名は、彼の出自を示すものではなく、物語における彼の役割と運命を凝縮した、複合的な記号なのである。「香匂」は地蔵の奇跡を、「新左衛門」は武士としての現実味を、そして「高遠」は主君との絆と運命を、それぞれ象徴している。作者は、一人の登場人物の名前に、これら全ての情報を巧みに埋め込むことで、読者に対し、彼の物語上の機能を無意識のうちに伝達している。これは偶然の一致ではなく、高度な作劇術の現れに他ならない。

第二節:「武蔵国の住人」という出自の謎

『太平記』は、香匂高遠の素性について「武蔵の国の住人」(武蔵国の住民)と明確に記している 24 。この設定は、一見すると具体的で、史実性を感じさせる。事実、南北朝時代において武蔵国(現在の東京都、埼玉県、神奈川県の一部)は、新田義貞に代表される南朝方勢力と、足利方が任命した守護などの北朝方勢力が激しく衝突した最前線の一つであった 6 。したがって、武蔵国出身の南朝方武士が、児島高徳のような人物の呼びかけに応じて京都での作戦に参加したとしても、歴史的な蓋然性に乏しいわけではない。

しかし、問題はやはり「香匂(香勾)」という姓である。武蔵国の武士団を記録した系図や史料を精査しても、この姓を見出すことは極めて難しい 44 。金子氏のような古くからの武士団の系譜にも、その名は現れない。この事実は、彼の出自設定が、歴史的事実に基づいたものではなく、何らかの物語上の意図をもって選択された可能性が高いことを示唆している。例えば、関東武士の勇猛さや、南朝への忠義が遠隔地にも及んでいたことを示すための、象徴的な設定であったのかもしれない。いずれにせよ、この「武蔵国の住人」という記述は、彼の歴史的実在性を証明する根拠とはなり得ず、むしろ彼の人物像がいかに文学的に構築されたものであるかを裏付ける一要素となっている。

第三節:史実性の検証と文学的役割の結論

本報告書で繰り返し指摘してきた通り、香匂高遠に関する記述は、現在知られる限り、『太平記』の諸本に限定されている。同時代の公的な記録や個人の日記、寺社の文書など、他の一次史料には、彼の名は一切登場しない。主君である児島高徳ですら、その実在性を巡って長年の学術的論争があったことを考えれば 8 、その配下の一人に過ぎない香匂高遠の歴史的実在を証明することは、現時点では不可能と言わざるを得ない。

以上の分析を総合すると、香匂高遠は史実の人物ではなく、『太平記』という壮大な物語世界の中で、特定の思想を体現し、物語を劇的に展開させるために創造された、極めて重要な役割を担う「表象(シンボル)」であると結論づけるのが最も妥当である。彼は、歴史の舞台に実在した一人の武士ではなく、作者の筆によって生み出された文学上の登場人物なのである。

しかし、彼が架空の人物であるからといって、その価値が損なわれるわけではない。むしろ、彼のような存在を分析することによって、我々は『太平記』が単なる歴史の記録ではなく、明確な意図と思想を持って編纂された「物語」であることを再認識できる。香匂高遠は、南朝の正義と、それを守護する神仏の力を、読者の心に最も劇的な形で刻み込むために創造された、物語の鍵を握る人物なのである。

第四章:物語の残響 ― 後世への影響

香匂高遠という架空の人物をめぐる物語は、『太平記』の中に留まらなかった。彼を救った「縄目地蔵」の霊験譚は、寺院の信仰の核となり、さらには地理的な境界を越えて新たな伝説を生み出していく。一人の文学的キャラクターが、後世の信仰と文化に与えた影響は、計り知れないものがある。

第一節:壬生寺「縄目地蔵」の盛衰

香匂高遠の奇跡譚によって、壬生寺の本尊は「縄目地蔵」の通称で広く知られるようになり、その霊験を信じる多くの人々から信仰を集めた 29 。この旧本尊は、平安時代の仏師・定朝の作とも伝わる鎌倉時代後期の優れた地蔵菩薩半跏像であった 45 。

しかし、この貴重な文化遺産は、悲劇的な運命を辿る。昭和三十七年(1962年)7月25日、放火によって壬生寺の本堂が炎上。この火災で、本尊の縄目地蔵像は、脇侍の四天王立像など他の重要文化財6点と共に焼失してしまったのである 30 。

寺宝の焼失は、壬生寺にとって計り知れない損失であったが、物語の力は信仰を途絶えさせなかった。火災後、律宗の総本山である奈良の唐招提寺から、新たな地蔵菩薩立像(重要文化財)が本尊として遷座された 45 。さらに、失われた旧本尊「縄目地蔵」を復元しようという機運が高まり、平成二十九年(2017年)から復元事業が開始された 29 。幸いにも、焼失を免れた鎌倉時代の図絵(根津美術館所蔵)や、大正年間に行われた修復時の図面が残されており、これらを基に、3年の歳月をかけて往時の姿が忠実に再現された 46 。この復元事業は、一つの「物語」が人々の信仰を支え続け、その信仰が、一度は失われた文化財を数百年後に再びこの世に蘇らせたという、文化伝承の好例と言えるだろう。

第二節:「日本三体地蔵尊」伝説の形成

香匂高遠の物語の影響は、京都の一寺院に留まらなかった。時代が下るにつれて、「縄」にまつわる奇跡の物語は民衆の間で語り継がれ、地理的に離れた地域の地蔵信仰と結びつき、「日本三体地蔵尊」という新たな伝説圏を形成していったのである。

この伝説によれば、日本三体地蔵尊とは、

- 京都・壬生寺の**「縄目地蔵」**

- 栃木県下都賀郡壬生町の**「縄解(なわとき)地蔵」**

-

三重県名張市(旧伊賀国壬生野村)の**「延命地蔵」**

の三体を指す 51。

栃木県の縄解地蔵の縁起には、この三体の地蔵はもともと一本の木から彫られた兄弟仏であり、壬生に城を築いた小槻(壬生)氏が京都の壬生寺から一体を勧請してきたという伝承が残っている 53 。ここでの「縄解」とは、罪の縄目から解き放たれること、苦しみから解放されることを意味し 51 、『太平記』の物語と直接的に通底する。また、三重の地蔵は「延命地蔵」と呼ばれるが、奇しくも京都・壬生寺の旧本尊も「延命地蔵」の別名で信仰されていた 47 。

この「日本三体地蔵尊」という枠組みがいつ成立したかは定かではないが、おそらく人々の往来や情報の流通が活発になった江戸時代以降に形成されたものと考えられる。ここには、一つの文学作品(『太平記』)に記された一挿話が、民衆信仰のダイナミズムの中でいかに変容し、伝播していくかという興味深いプロセスが見て取れる。香匂高遠という一人の架空の人物が体験した奇跡の物語が、発祥の地を離れ、各地の土着信仰や寺社の縁起と融合・再編成されることで、関東から近畿にまたがる広域的な信仰ネットワークを生み出す起点となったのである。文学が信仰を生み、信仰が新たな伝説を紡いでいくという、文化の伝播における普遍的な一断面がここにある。

表2:「日本三体地蔵尊」の比較

|

項目 |

京都・壬生寺 |

栃木・壬生町 |

三重・名張市 |

|

所在地 |

京都市中京区 |

下都賀郡壬生町 |

名張市 |

|

尊像名(通称) |

縄目地蔵 (延命地蔵) |

縄解地蔵 |

延命地蔵 |

|

関連する伝承・由来 |

『太平記』に記された香匂高遠の身代わりとなった霊験譚に由来 29 。 |

壬生氏が京都の壬生寺から勧請。苦しみや罪の縄目から解放する「縄解き」のご利益があるとされる 51 。 |

壬生寺と同じく「延命」の名を持つ地蔵として信仰圏に含まれる。 |

|

ご利益(主たるもの) |

厄除、開運 48 |

罪障消滅、安産祈願 53 |

(伝承上)延命 |

結論:香匂高遠とは何者だったのか

本報告書における多角的な分析を総括すると、南北朝時代の武士「香匂高遠」は、歴史上に実在した人物ではなく、『太平記』という壮大な軍記物語の中で、特定の思想を体現し、物語に劇的な彩りを添えるために創造された、文学的かつ宗教的な象徴であると結論づけることができる。彼の「生涯」を探る試みは、必然的に、彼が描かれたテクストそのものの深層を読み解く作業へと帰着する。

では、この架空の人物の存在意義は何だったのか。彼は、少なくとも三つの異なる要素が交錯する一点に立つ、極めて重層的な存在であった。

第一に、彼は南北朝という動乱の時代における、 名もなき諜報員の過酷な現実 の象徴である。夜陰に紛れて敵地に潜入し、露見すれば壮絶な最期を遂げる「究竟ノ忍ビ」たちの姿は、香匂高遠という一人のキャラクターに凝縮されている。彼は、歴史の記録には残らない、無数の闇の担い手たちの代弁者なのである。

第二に、彼は敗色濃厚な状況下でも理想を追い求めた、 南朝方の揺るぎなき忠義 の象徴である。主君・児島高徳の計画のために命を賭け、絶体絶命の窮地にあってもその志を失わない彼の姿は、読者に対し、南朝の掲げる大義の崇高さを訴えかける。

そして第三に、彼は絶望的な状況下で神仏の救済を願う、 中世の人々の切実な信仰 の象徴である。武力(太刀)では抗えない絶対的な危機を、信仰(念珠)の力によって乗り越える彼の物語は、人力の及ばぬ運命に翻弄された民衆にとって、地蔵菩薩の慈悲という一条の光を示した。この霊験譚は、南朝の正統性を補強するプロパガンダであると同時に、時代を超えて人々の心を捉える普遍的な救済の物語でもあった。

最終的に、香匂高遠の物語は、単なる一武士の奇譚ではない。それは、中世日本の政治闘争、軍事戦略、そして人々の精神世界を鮮やかに映し出す、極めて価値の高いテクストである。彼の物語を追跡する旅は、一人の「忍者」の生涯を探る旅から、中世という時代の深層心理と、物語が持つ強大な力を探る旅へと我々を誘う。香匂高遠は、歴史の闇にその実像を隠しながらも、文学と信仰の世界において、今なお我々に歴史の多層的な読み解き方を教えてくれる、貴重な鏡として存在し続けているのである。

引用文献

- 観応の擾乱 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/kanno-no-joran/

- 観応の擾乱(カンノウノジョウラン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%A6%B3%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%93%BE%E4%B9%B1-49450

- 観応の擾乱 - ホームメイト https://www.meihaku.jp/japanese-history-category/kannonojoran/

- 観応の擾乱(高師直、高師泰、足利直義)ーエピソード高校日本史(78-3) http://chushingura.biz/p_nihonsi/episodo/051_100/epi078_03.htm

- 日本史/南北朝時代 - ホームメイト https://www.meihaku.jp/japanese-history-category/history-nanbokucho/

- 【四 関東における南北朝の動乱】 - ADEAC https://adeac.jp/akishima-arch/text-list/d400030/ht060240

- 【五 観応の擾乱と東国武士】 - ADEAC https://adeac.jp/akishima-arch/text-list/d400030/ht060250

- 太平記16 - BIGLOBE https://www2s.biglobe.ne.jp/tetuya/REKISI/taiheiki/taiheiki16.html

- 盛岡山車の演題 児島高徳 http://sutekinaomaturisyasinnkan.web.fc2.com/kojimatakanori.html

- 児島高徳の生涯について知りたい | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000028867

- 児島高徳 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E5%B3%B6%E9%AB%98%E5%BE%B3

- 太平記 現代語訳 24-5 児島高徳、幕府要人の邸宅への夜襲を計画す ... https://note.com/runningwater/n/n1efd346e525a

- おかやま人物往来㊺ 児島高徳 - 四條畷市立教育文化センター http://nawate-kyobun.jp/masatsura-tusin127.pdf

- 忍者とは!? | 日本忍者協議会 https://ninja-official.com/whats-ninja

- スペシャル | TVアニメ「逃げ上手の若君」公式サイト https://nigewaka.run/special/keyword/

- 悪党(アクトウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%82%AA%E5%85%9A-24737

- 倭寇(わこう)について考える | 学芸員コラム - 沖縄県立博物館・美術館 https://okimu.jp/museum/column/1689669636/

- 「バンデット」が面白いので南北朝人物録書いてみた(2)|JunTajima - note https://note.com/juntajima/n/n4d807795266f

- 役行者霊蹟札所会 * 修験道とは何か http://www.ubasoku.jp/presentation/shugendo.htm

- 日本固有の山岳信仰はどのようにして日本の諸宗教と習合して修験道になっていったか - 好書好日 https://book.asahi.com/jinbun/article/14458489

- まちの成り立ち - 伊賀上野の歩き方 - 【公式】NIPPONIA HOTEL 伊賀上野 城下町|VMG HOTELS & UNIQUE VENUES https://www.vmg-igaueno.com/citystroll/history

- 甲賀の山伏と薬業 一般財団法人 生産開発科学研究所 理事 食物機能研究室 - 眞岡孝至 http://www.kusuri-gakushukan.com/wordpress/wp-content/uploads/76dff92d0df45db6b258ae2259fbf8782.pdf

- 『太平記』の物語からできた作楽神社と児島高徳 - 津山瓦版 https://www.e-tsuyama.com/report/2017/11/918-3.html

- 「太平記」三宅・荻野謀反の付壬生地蔵の事(その4) - Santa Lab's Blog https://santalab.exblog.jp/22599784/

- 身近なほとけ お地蔵さん - 大東市保険代理店 株式会社Axis https://fbm-tm.com/jizo0626/

- 地蔵菩薩霊験記(読み)じぞうぼさつれいげんき - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E8%94%B5%E8%8F%A9%E8%96%A9%E9%9C%8A%E9%A8%93%E8%A8%98-1171578

- 八木聖弥著『太平記的世界の研究』 https://ajih.jp/backnumber/pdf/32_03_01.pdf

- 足利幕府が注目した『太平記』とその作者について の考察 - 九州大学 https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/17091/p035(yamabe).pdf

- 京都の文化遺産を守り継ぐために 「壬生寺と地蔵信仰」 https://www.kyobunka.or.jp/learn/learn_folklore/2090.php

- 京都市/京都府 の授与品。壬生寺本尊御影旧... by テンキの粉 | Omairi(おまいり) https://omairi.club/posts/247940

- 本当に見ていいの?「京の冬の旅」で壬生寺の本堂と狂言堂を大公開 | ORICON NEWS https://www.oricon.co.jp/article/94683/

- 壬生狂言 - 壬生寺 https://www.mibudera.com/kyogen.html

- 第百七十六回 大念仏狂言 (だいねんぶつきょうげん)|京都ツウのススメ - 京阪電車 https://www.keihan.co.jp/navi/kyoto_tsu/tsu202304.html

- 演目のご紹介 - 嵯峨大念佛狂言 https://www.sagakyogen.info/program.html

- こ行 - 神魔精妖名辞典 https://shimma.info/j50/ko/

- 斎藤道三は二人いた!親子で成した新説「国盗り物語」 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/75390/

- 「斎藤道三」美濃のマムシの国盗りは実際は親子2代で成し得たものだった? https://sengoku-his.com/76

- 斎藤道三 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E8%97%A4%E9%81%93%E4%B8%89

- 武家家伝_三雲氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/mikumo.html

- 前野自観 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E9%87%8E%E8%87%AA%E8%A6%B3

- 水森かおり「高遠 さくら路」MV (2019年1月22日発売) - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=2SBCMGqQyvw

- 刀剣商「飯田高遠堂」に行こう!/ホームメイト https://www.touken-hiroba.jp/blog/5825719-2/

- 脇屋義助 - BIGLOBE https://www2s.biglobe.ne.jp/tetuya/REKISI/taiheiki/jiten/wa.html

- カ(カネコ~カンレイ) - 埼玉苗字辞典 http://saitama-myouji.my.coocan.jp/2-2ka.html

- 旧本尊の縄目地蔵を復元 京都・壬生寺 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=EhOTNibLcOc

- 京都「壬生寺」刀剣『和泉守兼定』など新選組関連の貴重な品々をGWに特別展示!4月29日 https://onsennews.com/%E3%80%8C%E5%A3%AC%E7%94%9F%E5%AF%BA%E3%80%8D%E6%98%A5%E5%AD%A3%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%85%AC%E9%96%8B/

- 壬生寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%AC%E7%94%9F%E5%AF%BA

- 壬生寺 | 京阪グループ https://www.keihan.co.jp/visiting/spot/detail/155.html

- 京都市消防局:昭和37年7月25日 中京区壬生寺本堂放火炎上 https://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/page/0000159513.html

- 壬生寺 2023年春季特別公開情報決定! | 株式会社京都春秋のプレスリリース - PR TIMES https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000063967.html

- 【縄解き地蔵】 - ADEAC https://adeac.jp/mibu-town/text-list/d100120/ht000300

- 縄解地蔵尊 | とちぎ旅ネット〜栃木の観光旅行情報サイト https://www.tochigiji.or.jp/spot/s6745

- 日本三體縄解地蔵尊標柱 http://www.ks0001.com/mibukaidou1/mibu23.html

- 【縄解地蔵】アクセス・営業時間・料金情報 - じゃらんnet https://www.jalan.net/kankou/spt_09361af2172013636/