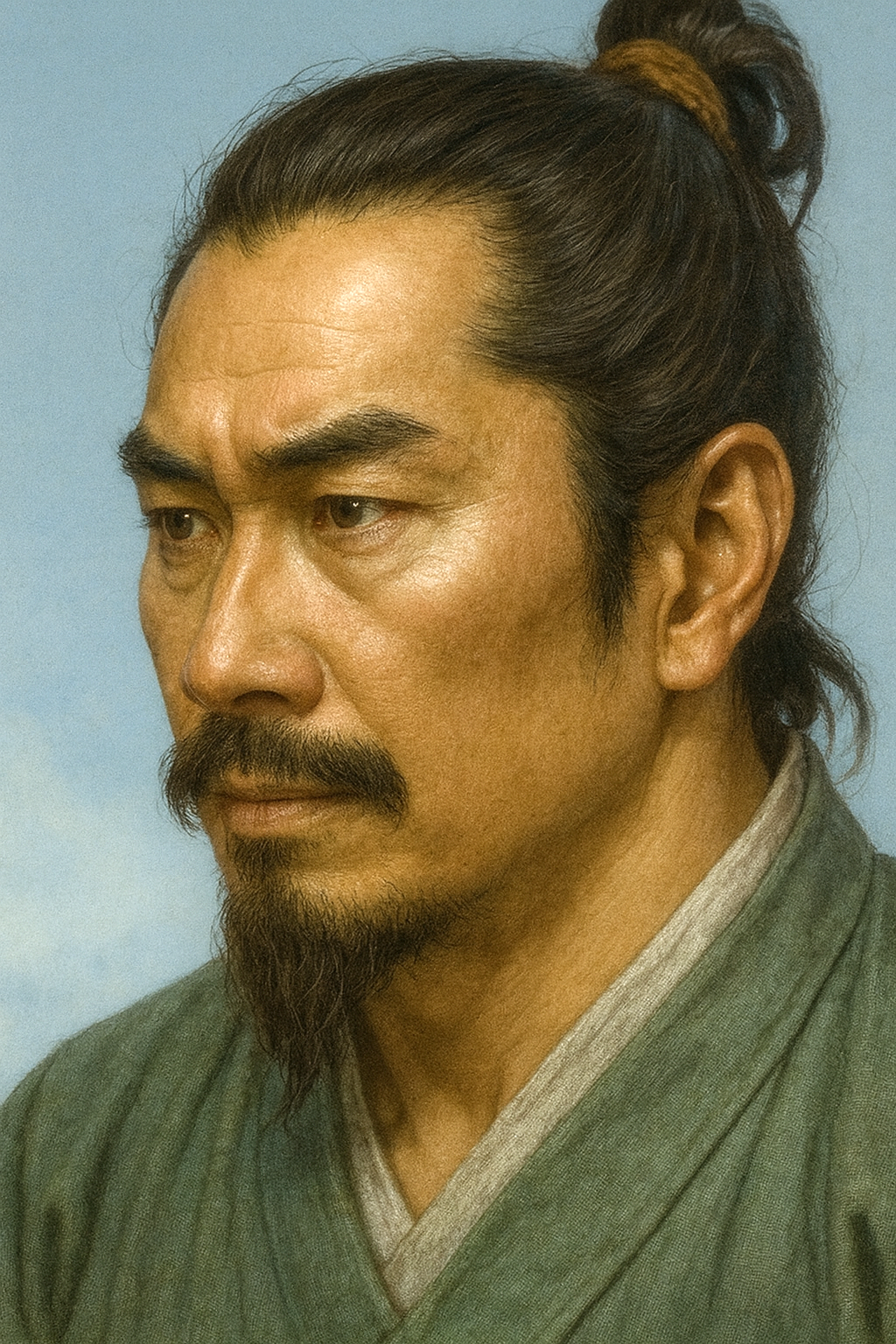

香西元長

香西元長は細川政元重臣。永正の錯乱で政元を暗殺、旧勢力代表として新興勢力と対立し敗死。彼の行動は両細川の乱を招き、幕府権威失墜と三好氏台頭の遠因となった。

戦国黎明期を揺るがした男、香西元長の生涯と「永正の錯乱」の真相

序論:戦国黎明期を揺るがした男、香西元長

一人の有力家臣による主君の暗殺は、時に時代の政治秩序を根底から揺るがし、新たな動乱の扉を開く。永正4年(1507年)6月、室町幕府の管領として絶大な権勢を誇った細川政元が、京都の自邸で非業の死を遂げた事件は、まさにそのような歴史の転換点であった。この「永正の錯乱」と呼ばれるクーデターを主導し、歴史の奔流を大きく変えた人物こそ、政元が最も信頼した家臣の一人、香西元長(こうざい もとなが)その人である 1 。

香西元長は、一般的に「主家の家督争いに乗じて主君を殺害し、自らが擁立した当主もろとも、すぐさま反撃を受けて敗死した裏切り者」として、戦国史の片隅に追いやられがちである 1 。しかし、この簡略化された評価は、彼の行動の背後にあった深刻な構造的対立と、その行動がもたらした重大な歴史的帰結を見過ごさせる。元長の行動は単なる個人的な野心の発露ではなく、当時、幕府を凌ぐほどの権力を有した細川京兆家(けいちょうけ)政権内部に深く根差した、新旧権力層の激しい抗争が爆発した結果であった。

本稿は、香西元長の生涯を包括的に検証し、彼の出自である讃岐国の名門・香西氏の歴史から、細川政元政権下での山城守護代としての台頭、そして主君殺害という極限の選択に至った複雑な政治力学を徹底的に解明する 4 。畿内を本拠とする旧来の重臣「内衆(ないしゅう)」と、阿波国から進出してきた新興勢力「阿波勢」との対立構造を軸に分析を進めることで、元長を単なる逆臣としてではなく、旧秩序を守るために立ち上がった守旧派の代表者として再評価する。彼の起こしたクーデターは、結果的に畿内に20年以上にわたる「両細川の乱」を引き起こし、室町幕府の権威を決定的に失墜させ、戦国時代の新たな段階を切り開く起爆剤となったのである。本稿は、その悲劇的ながらも歴史の分水嶺に立った一人の武将の実像に迫ることを目的とする。

香西元長 関連略年譜

|

年代 |

出来事 |

典拠 |

|

不明 |

讃岐国の名門、上香西氏に生まれる。通称は又六。 |

4 |

|

明応6年 (1497) |

主君・細川政元に重用され、山城国守護代に就任。嵐山城を拠点とする。 |

4 |

|

永正3年 (1506) |

政元の養子・細川澄元が阿波勢を率いて上洛。三好之長が台頭し、元長ら内衆との対立が深まる。 |

8 |

|

永正4年 (1507) |

丹波出陣の際の役銭供出を拒否した賀茂社を焼き討ちにする。 |

1 |

|

同年6月23日 |

薬師寺長忠らと共謀し、主君・細川政元を自邸にて暗殺( 永正の錯乱 )。 |

1 |

|

同年6月24日 |

細川澄元・三好之長らの邸宅を襲撃し、彼らを近江国へ追放する。 |

1 |

|

同年7月8日 |

擁立した細川澄之が、幕府から正式に細川京兆家の後嗣として認められる。 |

1 |

|

同年7月28日 |

共謀者の薬師寺長忠が、甥の薬師寺国長に茨木城を攻められ敗死。 |

11 |

|

同年7月29日 |

自身の居城である嵐山城が、細川高国らの軍勢に攻め落とされる。 |

9 |

|

同年8月1日 |

上京の遊初軒にて、細川高国・三好之長らの軍勢と交戦。具足を着けずに奮戦するも、討死。 |

1 |

第一章:香西氏の出自と台頭――讃岐国人から京兆家内衆へ

香西元長の行動を理解するためには、まず彼が属した「香西氏」という一族の特異な成り立ちと、室町幕府の中枢におけるその立ち位置を把握する必要がある。

第一節:讃岐藤原氏流、香西氏の黎明

香西氏は、讃岐国(現在の香川県)に深く根を張った名門武士団である 4 。その起源は平安時代後期、讃岐国司であった藤原家成の子・章隆にまで遡るとされる讃岐藤原氏の一流に連なる 13 。一族の直接の祖とされるのは、鎌倉時代の承久年間(1219年~1222年)に御家人として活躍した香西資村であり、彼は讃岐国香西郡の勝賀城(高松市)を拠点として勢力を築いた 15 。

南北朝時代には足利尊氏方に属し、讃岐守護となった細川氏との結びつきを強めていく 13 。室町時代に入ると、香西氏は管領を輩出する細川京兆家の有力な被官(家臣)となり、同じ讃岐出身の香川氏、安富氏、奈良氏らと共に「細川四天王」と称されるほどの重きをなした 5 。これは、彼らが単なる地方の国人領主ではなく、中央政権の運営に深く関与するエリート家臣団の一員であったことを示している。

第二節:「上香西」と「下香西」――在京と在国の分業体制

応仁の乱(1467年~1477年)を経て、香西氏はその活動形態に応じて二つの系統に分かれていく。これが「上香西(かみこうざい)」と「下香西(しもこうざい)」である 3 。

- 上香西氏 : 香西元長が属したのが、この上香西氏である。彼らは常に京都に在住し、細川京兆家の当主を直接補佐する「内衆」として、中央政権の中枢で活動した 3 。その権力は讃岐国内に留まらず、細川氏の分国であった丹波国や山城国の守護代といった要職を歴任し、畿内における細川氏の支配を実質的に担っていた 13 。

- 下香西氏 : 一方、下香西氏は、一族の本拠地である讃岐に留まり、在地領主として領地の経営と防衛に専念した 3 。彼らは讃岐における香西氏の勢力基盤を維持する役割を担い、後に長宗我部元親の四国統一の動きと直接対峙することになる 5 。

この「在京」と「在国」の機能分化は、香西氏が中央と地方の両方で影響力を行使するための巧みな戦略であった。しかし、この分業体制は、上香西氏の運命を中央政権の動向と不可分に結びつけることにもなった。彼らの権力、地位、そして経済的基盤は、すべて京都における細川京兆家内での立場に依存していた。故郷の讃岐に確固たる地盤を持つ下香西氏とは異なり、上香西氏にとって、京兆家内部での権力構造の変化は、自らの存亡に直結する死活問題だったのである。香西元長が後に見せる過激な行動の根源には、この「京に生きる武士」としての切迫した立場があった。

第三節:京における香西氏の権勢と役割

上香西氏が率いる「香西一党」の京都における勢力は絶大であった。当時の日記史料である『蔭涼軒日録』には、「香西の一党はとにかく多くいる。(中略)今京都に集まっているだけで香西の一党は300人はいるんじゃないだろうか?」との記述が見られる 19 。これは、彼らが単なる個人としてではなく、一大派閥として京の政治・軍事において大きな影響力を持っていたことを物語っている。

彼らは細川政権の「内衆」として、政務の執行から軍事行動、さらには瀬戸内海から大坂湾に至る水運の安全確保まで、多岐にわたる役割を担った 19 。香西元長は、この強力な「上香西」派を率いるリーダーとして、細川政権の中枢に深く食い込んでいたのである。

第二章:細川政元政権下の香西元長――山城守護代としての実像

細川政元にその才能を見出された香西元長は、畿内の中枢でその権勢を振るうことになる。特に山城国守護代としての彼の統治は、その後の運命を決定づける重要な時期であった。

第一節:政元の抜擢と山城守護代就任の政治的背景

通称を又六と称した香西元長は、若年の頃より主君・細川政元に近習として仕え、特に重用されていた 4 。その信頼を象徴するのが、明応6年(1497年)の山城国守護代への任命である 4 。

この人事は、政元が断行したクーデター「明応の政変」(1493年)以降の、不安定な畿内情勢を安定させるための戦略的な一手であった 21 。山城国は将軍のお膝元であり、京都を含む幕府の心臓部である。政元は、この重要地域を腹心中の腹心である元長に委ねることで、首都圏の直接支配を確立し、自らの政権基盤を盤石にしようと図ったのである 6 。元長はこの期待に応え、風光明媚な観光地として知られる嵐山に城を築き、そこを拠点として山城国の統治にあたった 4 。

第二節:権門寺社との対立と強権的統治

山城守護代としての香西元長の統治は、しばしば「ワイルドすぎる悪オヤジっぷり」と評されるほど、強権的かつ大胆なものであった 23 。彼は、細川氏の権力を背景に、従来は不可侵とされてきた公家や有力寺社の荘園(領地)に積極的に介入し、経済的権益を奪取していった 24 。

その最も象徴的な事件が、永正4年(1507年)に起こった賀茂社(現在の上賀茂神社・下鴨神社)への焼き討ちである 1 。これは、政元が計画した丹波国への出兵に際し、賀茂社が軍役銭(軍事費の分担金)の供出を拒否したことへの報復措置であった 1 。朝廷からも篤い信仰を受ける最高位の神社の一つである賀茂社に武力攻撃を加えるという行為は、前代未聞であり、元長の武断的な性格と、目的のためには手段を選ばない非情さを示している。

しかし、これらの行動は単なる乱暴狼藉ではなかった。それは、政権内部で激化しつつあった派閥抗争を勝ち抜くための、計算された権力構築の一環であった。当時、細川政権内では、元長ら畿内出身の「内衆」と、後に台頭する三好之長率いる「阿波勢」との間で、主君の寵愛と政権の主導権を巡る熾烈な争いが始まっていた。元長は、権門寺社から強引に富を収奪することで、自派の家臣に与える恩賞の原資を確保し、軍事力を維持・強化する必要があった。賀茂社焼き討ちは、その権威に挑戦することで自らの力を誇示すると同時に、派閥の経済基盤を固めるという、極めて政治的な意図に基づいた行動だったのである。

第三節:権力拠点・嵐山城の戦略的意義

元長が明応6年(1497年)に築いた嵐山城は、彼の権力の象徴であった 22 。京都西方の山頂に位置するこの城は、京の都を一望し、西国からの街道を扼する戦略的要衝である 25 。それは単なる防御拠点ではなく、山城守護代として畿内に睨みを利かせ、自派の活動を指揮する司令塔としての役割も果たしていた。この城の存在そのものが、香西元長の権勢を物語っていたが、皮肉にもその命運は、彼が引き起こすクーデターの結末と直接的に結びつくことになる 22 。

第三章:永正の錯乱――主君殺害に至る道

細川政権の栄華の裏で、その根幹を揺るがす深刻な亀裂が進行していた。その亀裂が最終的に爆発したのが、永正4年(1507年)の「永正の錯乱」である。

第一節:細川京兆家の後継者問題――三人の養子とそれぞれの支持勢力

全ての混乱の根源は、主君・細川政元自身の特異な性格にあった。彼は修験道の修行に深く傾倒し、天狗の術を会得しようとするなど奇行を繰り返す一方で、生涯不犯(妻帯せず、女性を近づけない)を貫いたため、実子がいなかった 2 。広大な所領と絶大な権力を継承すべき細川京兆家に、正統な後継者がいないという事実は、政権の致命的な脆弱性であった。

この問題を解決するため、政元は三人の養子を迎えたが、これが逆に家中に深刻な派閥対立を生み出すことになる 27 。

細川政元三養子の比較

|

項目 |

細川 澄之(すみゆき) |

細川 澄元(すみもと) |

細川 高国(たかくに) |

|

出自 |

公家・九条家(関白・九条政基の子)。細川家の血縁なし。 |

細川一門・阿波守護家(細川義春の子)。細川家の血縁者。 |

細川一門・野州家(細川政春の子)。細川家の分家筋。 |

|

主な支持勢力 |

香西元長、薬師寺長忠ら、畿内出身の旧来の重臣「 内衆 」。 |

三好之長ら、阿波国から上洛した「 阿波勢 」。 |

当初は明確な勢力なし。後に澄之派に対抗する畿内勢力を糾合。 |

|

強み |

最初に養子となり、一時は後継者と目された。畿内の有力家臣団の支持。 |

細川家の血を引く正統性。三好之長の強力な軍事力。 |

細川家の分家出身。状況に応じて巧みに立ち回る政治力。 |

|

弱み |

細川家の血縁ではない「異姓他人」であることへの反発。 |

阿波勢の台頭を快く思わない畿内勢力との軋轢。 |

当初は家督争いの蚊帳の外であり、支持基盤が弱かった。 |

|

典拠 |

8 |

8 |

8 |

最初に養子となったのは公家出身の澄之であったが、細川家の血を引かない彼を当主とすることに、香西元長ら「内衆」ですら当初は戸惑いを見せた。やがて政元は、血縁のある阿波細川家の澄元を次の養子に迎え、こちらを寵愛するようになる 29 。この政元の心変わりの背景には、澄元を擁する「阿波勢」の軍事力を自らの権力基盤に組み込もうとする計算があった。

第二節:「内衆」対「阿波勢」――政権内部の亀裂と権力闘争

永正3年(1506年)、澄元が実家である阿波の軍勢を率いて上洛すると、政権内部の力学は大きく変動する 8 。澄元の家宰であった三好之長(ゆきなが)が、その卓越した軍事的手腕を政元に認められ、軍事面で重用されるようになったのである 8 。

この事態は、これまで政権を支えてきた香西元長や薬師寺長忠ら「内衆」にとって、看過できない脅威であった 8 。彼らは、畿内出身の譜代の家臣として、代々細川家に仕えてきた誇りと既得権益を持っていた。そこに突如として現れた「余所者」である阿波勢、特に三好之長が主君の側近として権勢を振るい始めることは、自らの影響力が削がれ、将来的には政権の中枢から排除されかねないという強い危機感を抱かせた 8 。

こうして、細川政権は水面下で二つの派閥に分裂する。一つは、澄之を名目上の当主候補として担ぎ、旧来の秩序と自らの地位を守ろうとする香西元長・薬師寺長忠らの 内衆派(澄之派) 。もう一つは、血統的正統性のある澄元を擁し、政権の主導権を握ろうとする三好之長率いる**阿波勢(澄元派)**である。政元の寵愛が澄元と三好之長に傾くにつれ、内衆派の焦燥感は募り、両者の対立は抜き差しならない段階へと進んでいった。

永正の錯乱 主要人物相関図

Mermaidによる関係図

graph TD subgraph 細川京兆家 M[細川政元 管領・当主] end subgraph 養子 SY[細川澄之 九条家出身] SM[細川澄元 阿波細川家出身] TK[細川高国 野州家出身] end subgraph 澄之派内衆 KM[香西元長 山城守護代] YN[薬師寺長忠 摂津守護代] end subgraph 澄元派阿波勢 MY[三好之長 澄元家宰] end M -->|養子| SY M -->|養子| SM M -->|養子| TK KM -->|擁立| SY YN -->|擁立| SY KM -.->|連携| YN MY -->|擁立| SM M -.->|支援| SM M -.->|関係| MY KM -->|暗殺| M YN -->|暗殺| M KM -->|敵対| MY YN -->|敵対| MY TK -->|当初中立後連携| SM TK -->|討伐| SY MY -->|討伐| SY

第三節:共謀者・薬師寺長忠の動機と兄弟相克の経緯

クーデターにおける元長の最大の盟友は、摂津国守護代の薬師寺長忠であった 1 。彼の動機は元長以上に複雑であり、その背景には壮絶な兄弟間の確執があった。

永正元年(1504年)、長忠の実兄である薬師寺元一が、澄元を擁立して政元に反乱を起こすという事件が発生した 2 。この時、長忠は驚くべき行動に出る。兄に与せず、主君・政元側について反乱鎮圧に加わったのである 33 。結果、兄・元一は敗死し、長忠はその功績によって兄の地位と権益を全て手に入れ、摂津国守護代の座を独占した 33 。

この一見、主君への忠誠心の発露に見える行動は、3年後の政元暗殺という真逆の行動と並べると矛盾しているように映る。しかし、これらは「自派の権益を守る」という一点において、首尾一貫した政治的判断であった。1504年の時点では、兄の反乱は時期尚早で無謀な計画であり、それに加担することは自滅を意味した。政元側につくことこそが、生き残り、さらに権力を拡大する唯一の道であった。

だが、その後の3年間で状況は一変する。政元自身が三好之長ら阿波勢を重用し始めたことで、今度は政元の存在そのものが、長忠ら内衆派にとって最大の脅威となった。彼らにとって、もはや主君を排除し、自らがコントロール可能な澄之を擁立する以外に、生き残る術はなかったのである 2 。長忠の裏切りは、個人の忠誠心よりも派閥の論理が優先される、戦国時代の非情な現実を象徴している。彼と元長は、阿波勢という共通の敵を前に、固く結束したのである。

第四節:決行――永正四年六月二十三日、政元暗殺

永正4年(1507年)6月、政元は丹波への出兵などで主力の軍勢を畿内各地に派遣しており、京都の自邸における警護は手薄になっていた 39 。香西元長と薬師寺長忠は、この千載一遇の好機を逃さなかった。

6月23日の夜、政元が日課であった行水(沐浴による浄化の儀式)のために湯屋に入った瞬間、刺客が襲いかかった 1 。実行犯は、元長が間諜として政元の側近くに送り込んでいた竹田孫七という人物であったと伝えられている 1 。修験道の修行に没頭し、超常的な力を信奉した「半将軍」細川政元は、あまりにも俗世的な裏切りによって、その41年の生涯にあっけない幕を閉じた。

第四章:束の間の権力掌握と最期――遊初軒の悲劇

主君・政元の暗殺という大逆を成し遂げた香西元長と澄之派は、一時的に京都の支配権を掌握する。しかし、その栄華はあまりにも短く、脆いものであった。

第一節:澄之政権の樹立と澄元派の追放

政元暗殺の翌日、6月24日、元長と薬師寺長忠の軍勢は間髪入れずに細川澄元の邸宅を襲撃した 1 。不意を突かれた澄元と三好之長は、かろうじて京都を脱出し、近江国(現在の滋賀県)へと逃れた 41 。

政敵を首都から追放した澄之派は、矢継ぎ早に政権固めを進める。7月8日には、将軍・足利義澄に圧力をかけ、澄之を細川京兆家の正統な後継者として公式に認めさせた 1 。ここに、香西元長と薬師寺長忠を事実上の後見人とする「澄之政権」が樹立され、クーデターは成功したかに見えた。

第二節:細川高国・三好之長の迅速な反攻

しかし、元長らの計算には大きな誤算があった。彼らは、敵対勢力の結束力と行動の速さを見誤っていたのである。

まず、これまで家督争いの蚊帳の外にいた第三の養子・細川高国が、即座に澄元支持を表明し、反澄之派の旗頭として動き出した 9 。さらに、近江へ逃れた三好之長は、その卓越した軍事指導者としての能力を発揮し、現地の国人衆(在地武士)を短期間で味方につけ、反撃の軍を組織した 1 。

何よりも致命的だったのは、澄之派が細川一門の広範な支持を得られなかったことである。澄之は公家出身の「異姓他人」であり、彼を擁立したクーデターは、細川一門の多くにとって「家臣が主家を乗っ取ろうとする許されざる反逆」と映った 9 。結果として、細川政賢や細川尚春といった一門の有力者たちは、血縁のある澄元を正統な後継者とみなし、次々と反澄之派に合流。澄之と元長らは、瞬く間に畿内で孤立していった。

第三節:嵐山城の攻防と遊初軒の戦い

7月下旬、澄元・高国連合軍による怒涛の反撃が開始された。

7月28日、まず薬師寺長忠の居城である摂津・茨木城が攻撃を受ける。皮肉なことに、この攻撃を主導したのは、かつて長忠が兄・元一を裏切って死に追いやった、その元一の遺児・薬師寺国長(万徳丸)であった 11 。因果は巡り、長忠は甥に敗れ、討死を遂げた。

続いて7月29日、元長の権力の象徴であった嵐山城も、高国らの大軍の前に持ちこたえられず、炎上、落城した 9 。

そして運命の8月1日、最後の決戦の火蓋が切られた。舞台は、澄之が最後の拠点として立てこもった、京都・上京の邸宅「遊初軒(ゆうしょけん)」であった 9 。

第四節:「具足なくして」――香西元長の死

遊初軒の戦いは、もはや一方的な殲滅戦であった。細川高国、三好之長、そして細川一門の連合軍が四方から殺到し、数で劣る澄之派はなすすべもなかった 9 。

万策尽きた細川澄之は、武士の習いとして自害 33 。彼が残した「梓弓 はりて心は 強けれど 引手すくなき 身とぞなりぬる」(弓を強く張るように心は強く持っていたが、引いてくれる味方が少ない身の上となってしまった)という辞世の句は、その孤立無援の様を悲しく伝えている 43 。

その乱戦の中、香西元長もまた、壮絶な最期を遂げた。信頼性の高い軍記物語『不問物語』によれば、元長は奮戦したものの、衆寡敵せず討ち取られた。その際、彼は具足(鎧)を与力(配下の武士)である前田孫四郎に預けていたが、その孫四郎が元長のもとに駆けつける前に討死してしまったため、元長は「具足なくして」、つまり鎧を身に着けないまま戦い、命を落としたと記されている 12 。

主君殺害からわずか40日余り。畿内の頂点に立ったはずの香西元長の野望は、あまりにもあっけなく潰え去った 11 。

第五章:歴史的影響と評価――香西元長が遺したもの

香西元長のクーデターは、短期間の失敗に終わった。しかし、彼が投じた一石は、戦国時代の政治状況に巨大な波紋を広げ、その後の歴史を大きく規定することになる。

第一節:「両細川の乱」の導火線として

元長の行動がもたらした最大の直接的影響は、細川京兆家の家督を巡る内戦の本格化である。彼のクーデターは後継者問題を解決するどころか、澄之という選択肢を消し去ったことで、残る二人の養子、細川高国と細川澄元(後にその子・晴元)との対立を決定的なものにした。

この両者の争いは「両細川の乱」と呼ばれ、永正6年(1509年)から天文元年(1532年)までの20年以上にわたり、畿内全域を戦火に巻き込む泥沼の内戦へと発展した 2 。香西元長の政元暗殺は、この長く破壊的な内乱の導火線に火をつけた、まさしく発火点であった。

第二節:室町幕府権威の決定的失墜と下剋上時代の本格化

管領という幕府最高位の権力者が、自らの家臣によって殺害されるという事件は、前代未聞であった 46 。これは、主君や上位者を実力で打倒する「下剋上」の風潮が、地方の戦国大名の間だけでなく、幕府の中枢においてすら現実のものとなったことを天下に示した 47 。

さらに、続く両細川の乱において、高国派と澄元派はそれぞれ別の将軍(足利義稙と足利義澄)を擁立して争った 9 。これにより、将軍家そのものが二つに分裂し、その権威は完全に地に堕ちた。もはや将軍や管領の地位は、京都を武力で制圧した者が意のままにできる名目上の存在でしかないことが、誰の目にも明らかとなったのである。香西元長の行動は、結果として室町幕府の権威にとどめを刺し、実力のみがものをいう戦国時代の到来を加速させた。

第三節:三好氏台頭の遠因

歴史の皮肉というべきは、香西元長の行動が、彼が最も排除しようとした敵の台頭を準備したことである。元長のクーデターの第一の目的は、三好之長率いる阿波勢を細川政権から排除することにあった。しかし、彼の試みは無惨に失敗した。

それどころか、元長の死後に始まった両細川の乱という長期の内戦は、三好氏の軍事力を澄元・晴元派にとって不可欠なものとした。三好之長自身は乱の途中で戦死するが 49 、その強力な軍団と阿波国の経済力は、孫である三好長慶(ながよし)に引き継がれた 51 。

長慶は、畿内の終わりの見えない混乱を好機として勢力を拡大。主家である細川氏の権力が内紛で消耗していくのを尻目に、着実に実力を蓄えていく。そしてついには、自らの主君であった細川晴元をも凌駕し、1550年代には織田信長に先駆けて「天下人」と呼ばれるほどの権勢を確立するに至るのである 54 。

香西元長が、自らの派閥の安泰を願って三好氏の排除を試みた結果が、逆に三好氏が飛躍するための最高の舞台(長期にわたる戦乱)を用意してしまった。これは、元長が意図せずして、自らの敵が支配する新時代の礎を築いてしまったことを意味する。彼の失敗が、敵の最終的な勝利への道を開いたのである。

第四節:結論――香西元長という人物像の再構築

香西元長を、単なる歴史の注釈や短慮な裏切り者として片付けるべきではない。彼は、室町後期という時代の産物であった。すなわち、旧来の秩序の中で特権を享受してきた守旧派閥のリーダーとして、新興勢力の台頭という自らの存亡に関わる脅威に直面した人物である。

彼が細川政元暗殺という手段に訴えたのは、何世代にもわたって自らの一族を支えてきた権力構造を守るための、乾坤一擲の政治的賭けであった。その賭けは、畿内の諸勢力の力関係を読み違えたことにより、破滅的な失敗に終わった。

しかし、彼の行動が歴史に与えた影響は計り知れない。「永正の錯乱」は、室町時代の政治秩序にとって、もはや後戻りのできない一線であった。香西元長は、その壮大な失敗において、時代の大きな転換点に立った枢要な人物として記憶されるべきである。彼は、変化の潮流を押しとどめようとして、結果的に旧世界を押し流す大洪水の堰を切ってしまった。そしてその洪水の中から、三好長慶や、さらには織田信長といった新たな時代の覇者たちが姿を現すことになるのである。

引用文献

- 香西元長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E8%A5%BF%E5%85%83%E9%95%B7

- 「永正の錯乱(1507年)」細川政元の3人の養子による家督相続争い - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/74

- 香西元長(こうざい もとなが)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%A6%99%E8%A5%BF%E5%85%83%E9%95%B7-1073917

- note.com https://note.com/yaandyu0423/n/nd993bc9eebde#:~:text=%E9%A6%99%E8%A5%BF%E5%85%83%E9%95%B7%EF%BC%88%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%96%E3%81%84,%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E5%AE%88%E8%AD%B7%E4%BB%A3%E3%81%AB%E5%B0%B1%E4%BB%BB%E3%80%82

- 香西氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E8%A5%BF%E6%B0%8F

- 山城国一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E5%9B%BD%E4%B8%80%E6%8F%86

- 香西元長 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/KouzaiMotonaga.html

- 閑話 永正の錯乱 - 【改訂版】正義公記〜名門貴族に生まれたけれど ... https://kakuyomu.jp/works/16816452219435992138/episodes/16816927859159598000

- 永正の錯乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E9%8C%AF%E4%B9%B1

- 細川氏 http://www.lit.kobe-u.ac.jp/~area-c/tomatu/hosokawase.html

- 薬師寺長忠 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E5%B8%AB%E5%AF%BA%E9%95%B7%E5%BF%A0

- 遊初軒の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8A%E5%88%9D%E8%BB%92%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 中世後期讃岐における国人・土豪層の贈答・文化芸能活動と地域社会秩序の形成(中) https://www.takamatsu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2023/10/80_UG001_001-032_MIZOBUCHI.pdf

- 武家家伝_香西氏 - harimaya.com http://www.harimaya.com/o_kamon1/buke_keizu/html/kosai_k.html

- 中世の讃岐国人香西氏についての研究 https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/record/11457/files/AA1287676X_007_R001.pdf

- 香 川 県 の 中 世 城 館 ~讃岐武士の足跡をたずねて~ https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/15239/28-2busi.pdf

- 香西佳清 -長宗我部元親軍記- https://tikugo.com/chosokabe/jinbutu/kouzai/kouzai-yosi.html

- 武家家伝_香西氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kosai_k.html

- かもねのたかまつ歴史小話(7) 戦国時代の讃岐の栄枯盛衰 part.2 - 高松経済新聞 https://takamatsu.keizai.biz/column/21/

- 中世後期讃岐における国人・土豪層の贈答・文化芸能活動と地域社会秩序の形成(上) https://www.takamatsu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2023/01/79_UG001_001-031_mizobuchi.pdf

- 明応の政変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%94%BF%E5%A4%89

- 嵐山城 - 戦国の城を訪ねて https://oshiromeguri.net/arashiyamajo.html

- 香西元長 | 戦国時代人物名鑑 - Merkmark Timelines https://www.merkmark.com/sengoku/meikan/15ko/kozai_motonaga.html

- 戦国時代の闇に消えた武将、香西元長の知られざる生涯|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/nd993bc9eebde

- 知られざる室町時代の権力闘争 - 嵐山城と細川澄之の物語|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/nd5bcc84c5f3e

- 【徹底解説】細川政元とは何者か?戦国時代への扉を開いた「オカルト武将」の奇行と実像 https://sengokubanashi.net/person/hosokawamasamoto/

- 永正の錯乱 - 文芸・小説、同人誌・個人出版 川村一彦(歴史研究会) - ブックウォーカー https://bookwalker.jp/de49465391-9edf-4bb2-98e3-ca21d8ccd742/

- 大物崩れ/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11089/

- 船岡山合戦/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11088/

- 戦国時代の「両細川の乱」を引き起こした悲劇の武将|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/n2c754c1dcd06

- 細川政元の後継を巡って~永正の錯乱と百々橋の戦い - 今日は何の日?徒然日記 https://indoor-mama.cocolog-nifty.com/turedure/2018/08/81-4734.html

- 永正の錯乱 ~細川政元の暗殺!~【室町時代ゆっくり解説#6】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=mQCOnO6-iNE

- 薬師寺長忠 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/YakushijiNagatada.html

- 戦国時代の忠誠と裏切り:薬師寺長忠の物語を紐解く|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/n2a0780cc650c

- 永正元年「薬師寺元一の乱」の経緯とその背景(一)関連する ... https://amago.hatenablog.com/entry/2023/06/10/045007

- 永正元年「薬師寺元一の乱」の経緯とその背景(二)薬師寺元一の ... https://amago.hatenablog.com/entry/2023/06/15/025929

- 薬師寺長忠とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%96%AC%E5%B8%AB%E5%AF%BA%E9%95%B7%E5%BF%A0

- 第29話「細川 澄之」27(全192回) - 戦国時代の名将・武将の https://kakuyomu.jp/works/1177354054887172229/episodes/1177354054887339913

- 細川政元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%94%BF%E5%85%83

- 戦国史上の衝撃的暗殺事件:一人の刺客が歴史を変えた永正の錯乱|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/n9a08f82eada1

- 細川政権 (戦国時代) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%94%BF%E6%A8%A9_(%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3)

- 三好氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E6%B0%8F

- 細川澄之 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%BE%84%E4%B9%8B

- 両細川の乱とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%A1%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 「両細川の乱(1509年~)」細川京兆家の家督・将軍の座をめぐる対立が絡み合った戦乱 https://sengoku-his.com/175

- 室町幕府11代将軍/足利義澄|ホームメイト https://www.meihaku.jp/muromachi-shogun-15th/shogun-ashikagayoshizumi/

- 日本史|室町時代② https://chitonitose.com/jh/jh_omnibus10.html

- 「明応の政変(1493年)」細川政元が将軍・足利義稙を廃して義澄を擁立。戦国時代の始まり? https://sengoku-his.com/30

- 「三好元長」晴元家臣として功績を挙げるも、関係悪化で主君に討たれる! - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/439

- 武家家伝_三好氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/miyosi.html

- 戦国の天下人 三好長慶と阿波三好家 https://ailand.or.jp/wp-content/uploads/2023/03/1521b7be191e0a21ebc56d430720998f.pdf

- 阿波から都へ~三好氏の時代 - あわ文化教育 https://awabunka.tokushima-ec.ed.jp/file/636

- 偉人たちの知られざる足跡を訪ねて 戦国乱世に畿内を制した「天下人」の先駆者 三好長慶 https://www.westjr.co.jp/company/info/issue/bsignal/22_vol_196/issue/01.html

- 三好三人衆〜三好家三頭政治をわかりやすく解説 - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/human/926/

- 三好長慶の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46488/