高梨澄頼

高梨澄頼は、父政盛が築いた高梨氏の全盛期と、子政頼が直面する武田信玄の侵攻の間の当主。記録は少ないが、越後長尾氏との血縁強化や村上氏との和睦で、来るべき動乱に備えた。

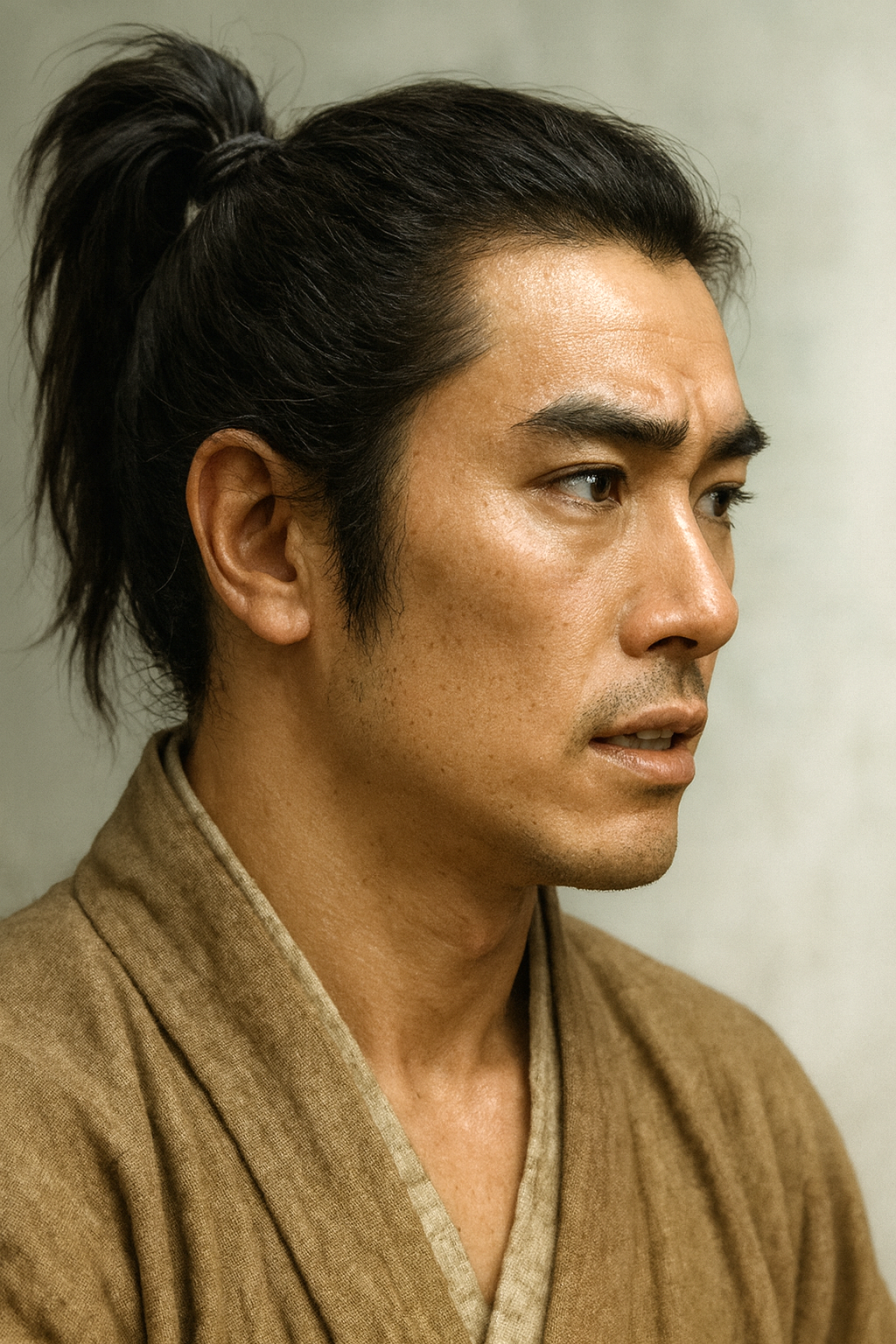

北信濃の雄、高梨澄頼 ― 記録の狭間に立つ戦国武将の実像

序章:北信濃の雄、高梨澄頼 ― 記録の狭間に立つ武将

戦国時代の信濃国、特にその北部は、越後の長尾(上杉)氏、関東の北条氏、そして甲斐の武田氏という三大勢力の力がぶつかり合う、地政学的に極めて重要な緩衝地帯であった。この地で自立を保ち、時には周辺大国の動向をも左右したのが、「国人」と呼ばれる在地領主たちである。その中でも高梨氏は、清和源氏井上氏の流れを汲むと称し、平安時代末期から北信濃の高井・水内両郡に深く根を張った名族であった 1 。

本報告書の主題である高梨澄頼(たかなし すみより)は、この高梨氏の当主として戦国時代中期を生きた人物である。しかし、彼の名は、一族の歴史において特異な立ち位置にある。父・高梨政盛は、越後の内乱に介入して関東管領・上杉顕定を討ち取るという大功を挙げ、高梨氏の全盛期を築いた英雄として、その武名は広く知られている 2 。一方、澄頼の子・高梨政頼は、甲斐から怒涛の勢いで北上する武田信玄の侵攻に直面し、長年の宿敵であった村上義清と手を結び、ついには越後の上杉謙信を頼って、戦国史に名高い「川中島の戦い」を引き起こす中心人物となった 5 。

この輝かしい父と、激動の時代を生きた子の間に挟まれた高梨澄頼の生涯は、史料上の記述が驚くほど少ない。この「記録の空白」は、何を意味するのであろうか。それは単に澄頼が凡庸な当主であったことを示すものではない。むしろ、彼の治世が、父が武力で築き上げた権勢と安定を維持・継承する、束の間の「平穏な時代」であったことの証左と捉えることができる。新たな武功を誇示する必要のない、安定した統治。それゆえに、彼の行動は記録として残りにくかったのではないか。本報告書は、この「記録の欠如」という状況証拠を手がかりに、断片的な史料や周辺状況を丹念に繋ぎ合わせ、過渡期の指導者であった高梨澄頼の実像に迫ることを目的とする。

第一部:高梨氏の栄光 ― 澄頼に至る道程

第一章:一族の源流と勢力拡大

高梨氏は、公式な系図上では清和源氏の流れを汲み、信濃国井上郷に土着した源頼季の孫・盛光が高梨郷(現在の長野県須坂市高梨)に住して高梨を称したことに始まるとされる 8 。しかし、その出自については異説も存在する。例えば、源平合戦期には井上一族とは別行動を取っていたことなどから、本来は別系統の一族であった可能性や、さらには奥州安倍氏の末裔が東北から信濃へ移住したとする説もあり、その起源は必ずしも一元的ではない 1 。これは、中世武士団の出自が、政治的な都合や婚姻関係によって流動的に形成されていったことを示す好例である。

一族の歴史は古く、源平合戦では木曽義仲の配下として活躍し、高梨忠直は「義仲四天王」の一人に数えられた 1 。鎌倉時代には御家人として名を連ね、南北朝時代には、北信濃の有力豪族である村上氏と共に北朝方として戦い、地域の覇権争いの中で着実に勢力を拡大していった 1 。

室町時代中期、応永7年(1400年)に信濃守護・小笠原長秀と国人衆が衝突した「大塔合戦」において、高梨氏は北信濃衆の中核として500騎を動員したと記録されている 1 。この兵力は、信濃惣大将と目される村上氏に匹敵し、東信濃の名族・海野氏の300騎を大きく上回るものであった。この事実から、15世紀初頭には高梨氏が北信濃において屈指の軍事力を有する大国人へと成長していたことが確認できる。

第二章:父・政盛の時代と越後長尾氏との結合

高梨澄頼の父・政盛の時代、高梨氏はその勢力を絶頂期へと導く大きな転機を迎える。当時、隣国の越後では守護・上杉氏の実権をめぐり、守護代の長尾為景が下剋上を推し進めていた。高梨政盛はこの為景と深く結びつき、その政権奪取を軍事的に支援した 2 。この越後長尾氏との強固な同盟関係が、以後半世紀以上にわたる高梨氏の運命を決定づけることになる。

この同盟の真価が発揮されたのが、永正7年(1510年)の「長森原の戦い」である。長尾為景に討たれた弟の仇を討つべく、関東管領・上杉顕定は大軍を率いて越後に侵攻した。一時は為景を窮地に追い込んだが、為景の要請に応じた高梨政盛が700の兵を率いて援軍に駆けつけ、顕定軍の側面を急襲した 12 。この戦いで政盛の軍勢は上杉顕定本人を討ち取るという大金星を挙げ、関東管領軍は総崩れとなった 4 。

関東管領を討ち取ったという武功は、高梨氏の名声を天下に轟かせた。この勝利により、長尾為景は越後の実質的な支配者となり、高梨氏はその最大の功労者として、北信濃における盤石の地位を確立した。この勢力拡大に伴い、政盛は一族の本拠地を古くからの高梨郷(須坂市)周辺から、より戦略的価値の高い中野(現在の中野市)へと移し、壮大な「高梨氏館」を築城した 2 。この中野の地が、以降の高梨氏の政治・経済・文化の中心地となったのである。

第二部:高梨澄頼の実像 ― 激動の時代を生きた当主

第一章:生没年と家督相続の錯綜

父・政盛が築いた栄光の時代から、子・政頼が直面する苦難の時代への転換期に当主であった高梨澄頼。彼の生涯を正確に追うことは、史料の錯綜により極めて困難である。特にその生没年と家督相続の時期については、複数の説が並立しており、戦国期国人領主の研究が抱える課題を象徴している。

表1:高梨澄頼 関連年表(諸説整理)

|

西暦 (和暦) |

高梨氏の動向(政盛・澄頼・政頼) |

越後(長尾/上杉氏)の動向 |

甲斐(武田氏)の動向 |

関連事項 |

||

|

1492 (延徳4) |

高梨澄頼、生誕か 16 |

|

|

|

|

|

|

1508 (永正5) |

高梨政頼(澄頼の子)、生誕か 17 |

|

|

|

||

|

1510 (永正7) |

父・政盛、長森原の戦いで上杉顕定を討つ 4 。中野に高梨氏館の築城を開始 20 。 |

長尾為景、越後の実権を掌握。 |

|

|

||

|

1513 (永正10) |

父・政盛、没か。澄頼が家督を相続したと推定される 9 。 |

|

|

|

||

|

1523 (大永3) |

高梨澄頼、この年に没したとする説あり 21 。 |

子・政頼が家督相続か。 |

|

|

|

|

|

1536 (天文5) |

|

長尾為景、隠居。長尾晴景が家督相続。 |

武田信虎、駿河へ出兵。 |

|

||

|

1541 (天文10) |

|

|

武田晴信(信玄)、父・信虎を追放し家督相続。 |

|

||

|

1542 (天文11) |

|

|

武田晴信、信濃諏訪郡へ侵攻開始 22 。 |

|

||

|

1547 (天文16) |

高梨澄頼、この年に没したとする説あり 16 。 |

|

|

|

|

|

|

1548 (天文17) |

|

長尾景虎(上杉謙信)、家督相続。 |

武田晴信、上田原の戦いで村上義清に敗北。 |

|

||

|

1550 (天文19) |

子・政頼、村上義清と和睦し、武田軍を砥石城で破る(砥石崩れ) 23 。 |

|

|

|

||

|

1553 (天文22) |

子・政頼、村上義清らと共に越後の長尾景虎を頼る 6 。 |

長尾景虎、第一次川中島の戦いへ出陣。 |

村上義清の葛尾城が落城。 |

|

||

|

1559 (永禄2) |

高梨氏の本拠地・中野の高梨氏館が武田軍により落城 7 。 |

長尾景虎、二度目の上洛。 |

|

|

||

|

1576 (天正4) |

子・政頼、没か 17 。 |

澄頼の没年とする説もあるが、政頼との混同の可能性が高い 25 。 |

|

|

|

|

生没年については、延徳4年(1492年)に生まれ、天文16年(1547年)に没したとする説が比較的広く知られている 16 。この説に立てば、澄頼は武田信玄による本格的な北信濃侵攻が始まる直前にその生涯を終えたことになる。一方で、大永3年(1523年)に没したとする史料も存在し 21 、この場合、彼の治世は父の死後わずか10年ほどとなり、その後の約20年間は若年の政頼が当主であったことになる。さらに、1576年没とする記録もあるが 25 、これは子・政頼の没年(天正4年/1576年)と一致しており 17 、海外の資料などにおける人物の混同が原因である可能性が極めて高い。

このような情報の錯綜は、単なる記録の誤りとして片付けられるべきではない。中央の著名な大名とは異なり、国人領主の代替わりに関する記録は、一族内部の伝承と、周辺勢力が残した外部の記録とで食い違うことが少なくない。また、当主が隠居して子に家督を譲った後も、前当主が「大殿」として実権を握り続ける「二頭政治」のような形態も珍しくなく、「当主の死=権力の完全移譲」という単純な図式が当てはまらない場合も多い。澄頼に関する年代の混乱は、まさに戦国期地方社会における権力継承の複雑な実態と、それを記録する史料の断片性を物語っている。澄頼がいつ家督を譲り、いつ実権を手放したのか、その正確な時期を特定することは、現存する史料からは困難と言わざるを得ない。

第二章:婚姻政策と外交戦略

澄頼の治世において、最も重要な役割は、父・政盛が築いた外交関係を維持・強化し、一族の安泰を図ることにあった。そのための最も有効な手段が、婚姻政策であった。

まず、高梨氏は越後長尾氏との関係をさらに深化させた。澄頼は、長尾為景の父である長尾能景の娘を正室として迎えた 16 。父・政盛の代に軍事同盟として始まった両家の関係は、この澄頼の代の婚姻によって二重の血縁で結ばれることになった。この極めて強固な姻戚関係が、後の時代に武田氏の脅威に晒された高梨氏が、長尾景虎(上杉謙信)から全面的な支援を受けるための決定的な伏線となる。

表2:高梨氏を中心とした婚姻関係図

|

人物(家) |

関係 |

相手(家) |

婚姻の戦略的意味 |

|

|

高梨政盛(父) |

娘を嫁がせる |

長尾能景(越後) |

越後守護代との軍事同盟の構築 11 |

|

|

高梨澄頼 |

正室を迎える |

長尾能景の娘(越後) |

長尾氏との同盟関係を血縁で強化 16 |

|

|

高梨澄頼 |

娘(於フ子)を嫁がせる |

村上義清(信濃) |

宿敵との和睦・対武田共同戦線の構築 16 |

|

|

高梨政頼(子) |

正室を迎える |

長尾為景の娘(越後) |

長尾氏との関係をさらに強化(澄頼の妻の姪にあたる) 7 |

一方で、澄頼(あるいはこの時期に実権を握っていた政頼)は、一族の存亡をかけた大胆な外交的転換も行っている。それは、長年にわたり北信濃の覇権を争ってきた宿敵、村上氏との関係改善である。甲斐の武田晴信が信濃への侵攻を開始し、その脅威が北信濃にも及ぶようになると、高梨氏と村上氏は互いに争っている場合ではなくなった。この共通の危機を前に、澄頼は娘の於フ子(おふね)を村上義清の側室として嫁がせたのである 5 。これにより、両家は長年の対立に終止符を打ち、対武田氏という一点で利害が一致する同盟関係を構築した。これは、目前の危機に対して、過去の遺恨を乗り越えて現実的な選択を下した、澄頼の優れた政治的判断力を示すものと言える。

第三章:本拠地・高梨氏館の経営

父・政盛の代に築かれ、澄頼の代に完成したとされる本拠地・高梨氏館(中野小館、中野城とも呼ばれる)は、高梨氏の権勢を象徴する壮大な居館であった 15 。現在は国の史跡「高梨氏館跡」として整備されており、その発掘調査から当時の様子をうかがい知ることができる 9 。

館は東西約130メートル、南北約100メートルの規模を誇り、四方を幅約10メートル、深さ3メートルのV字形の堀と、高さ最大3メートルに及ぶ堅固な土塁で囲まれていた 28 。この規模は、北信濃における中世の方形館跡としては最大級であり、高梨氏がこの地域に及ぼしていた支配力の大きさを物語っている。館の内部からは、門跡のほか、礎石を用いた建物や掘立柱建物など、複数の建造物跡が検出されており、領主の政務や生活の場として機能していたことがわかる 15 。

特筆すべきは、館跡から16世紀初頭に作庭されたと推定される庭園の跡が発見されたことである 28 。この庭園は、当初は池を持つ「池泉式庭園」であったものが、後に水を抜いて石や砂で風景を表現する「枯山水様式」に改修されたと考えられている 28 。このような本格的な庭園の存在は、高梨氏が単に武勇を誇るだけの地方武士ではなく、京都の公家文化や禅宗文化を積極的に取り入れるだけの経済力と、高い文化的素養を兼ね備えていたことを示す重要な物証である。澄頼の治世は、このような文化的活動が花開くほどの安定と繁栄を享受していた時代であったと推測される。

第三部:武田の奔流と高梨氏の選択

高梨澄頼が築き、維持した平和な時代は、しかし長くは続かなかった。彼の晩年から子・政頼の時代にかけて、南から押し寄せる甲斐武田氏の強大な力が、北信濃の勢力図を根底から覆していく。

第一章:甲斐武田氏の信濃侵攻

天文10年(1541年)、父・信虎を追放して甲斐の国主となった武田晴信(後の信玄)は、翌年から信濃への本格的な侵攻を開始した 22 。天文11年(1542年)に諏訪氏を滅ぼすと、その矛先は佐久、小県へと向けられ、北信濃の国人たちにとって武田の脅威は目前のものとなった。

この未曾有の危機に対し、高梨氏と村上氏は、澄頼の娘を介した同盟に基づき共同戦線を張った 5 。特に村上義清は、上田原の戦いや砥石城の戦い(砥石崩れ)で武田軍を二度にわたり撃退するなど、その武勇を示した 5 。高梨氏もこの連合の一翼を担い、武田の北上を食い止めるために奮戦した。しかし、武田信玄の力は軍事力だけに留まらなかった。信玄は巧みな調略を用いて信濃の国人衆を切り崩し、連合軍の足元を揺さぶっていった。合戦では負けなくとも、じわじわと領地を蚕食され、家臣を寝返らせる武田方の戦略の前に、高梨・村上連合は徐々に追い詰められていった 23 。

第二章:本拠地の喪失と川中島の戦いへ

澄頼の没後、家督を継いだ高梨政頼の時代、ついに高梨氏は最大の苦難を迎える。永禄2年(1559年)3月、武田軍の猛攻の前に、一族の誇りであった中野の高梨氏館がついに落城したのである 7 。これにより、高梨氏は平安時代以来の伝統を持つ本拠地を失い、先祖代々の地から追われることとなった。

当主・政頼は、残存兵力を率いて越後国境に近い飯山城へと後退した 7 。飯山城は、千曲川を天然の要害とする堅城であり、ここが上杉方にとって北信濃における抵抗の最前線拠点となった 31 。しかし、もはや高梨氏単独の力で旧領を回復することは不可能であった。

ここにきて、高梨政頼は最後の選択を迫られる。独立した国人領主としての誇りを捨て、縁戚関係にある越後の長尾景虎(上杉謙信)に全面的な庇護と支援を求める道である。村上義清をはじめとする北信濃の国人たちと共に、政頼は景虎に救援を要請した 6 。

この高梨氏の決断は、単なる一地方領主の存亡をかけた要請に留まらなかった。それは、上杉謙信に信濃出兵の正当な大義名分を与えることになり、結果として、武田信玄と上杉謙信という戦国時代を代表する二人の巨雄を、川中島の地で直接対決させる歴史の引き金を引くことになったのである。高梨澄頼の代から維持されてきた長尾氏との同盟関係は、意図せずして、日本の戦国史の流れを大きく動かす「ドミノの最初の一枚」としての役割を果たすことになった。こうして、天文22年(1553年)から永禄7年(1564年)までの12年間に5度にわたって繰り広げられる、血で血を洗う川中島の戦いの幕が切って落とされた。

第四部:澄頼の遺産 ― その後の高梨氏と文化

第一章:上杉家臣としての道

激しい川中島の戦いを経ても、高梨氏が信濃の旧領を完全に回復することは叶わなかった 11 。高梨政頼は上杉謙信の有力な与力として重用されたが、もはや独立した国人領主ではなく、巨大な上杉軍団の一翼を担う家臣という立場へと変わっていった。これは、戦国時代を通じて多くの国人領主が、より強大な戦国大名の支配体制に吸収されていった典型的な過程であった。

政頼の子・高梨頼親の代になると、その立場は完全に上杉家臣として定着する。天正10年(1582年)、武田氏が滅亡し、その後の「天正壬午の乱」を経て北信濃が上杉家の支配下に入ると、頼親は一時的に旧領である中野郷を回復した 9 。しかし、それも束の間、慶長3年(1598年)に上杉景勝が豊臣秀吉の命により会津120万石へ移封されると、高梨氏もそれに随行し、ついに先祖代々の地である信濃を完全に離れることとなった 8 。

関ヶ原の戦いを経て上杉家が米沢30万石に減封されると、高梨氏も米沢に移り住んだ。頼親は一時期、何らかの理由で改易処分を受けるという不遇をかこつが、後に許されて家名は再興され、その子孫は米沢藩士として明治維rauenまで存続した 8 。高梨澄頼の代に下された外交的決断、すなわち越後長尾氏との関係強化は、結果として一族が独立性を失う契機とはなったものの、最終的には滅亡を免れ、近世大名の家臣として家名を後世に伝えることを可能にした礎となったと評価できる。

第二章:地域に残る澄頼の記憶

信濃の地を離れた後も、高梨氏、そして澄頼の時代の記憶は、地域の文化や伝承の中に生き続けている。

その代表例が、現在も長野県中野市で盛大に行われる「信州中野祇園祭」である。この祭りの起源について、依頼者が認識していたように澄頼が始めたという説もあるが、より広く知られている伝承は、父・政盛が永正7年(1510年)の長森原の戦いで関東管領・上杉顕定を討ち取った戦勝を記念し、祝賀行事として始めたというものである 19 。

この伝承のズレは、歴史の重層性を物語っている。父・政盛が始めた個人的な「戦勝祝い」が、子の澄頼の安定した治世の下で、地域の安寧と繁栄を祈る八坂神社の祭礼、すなわち「祇園祭」として定着・制度化されていったのではないか。武功を立てた父と、それを文化として根付かせた子。両者の役割が融合し、地域の人々の記憶の中で「高梨氏が始めた祭り」として語り継がれてきたと解釈することで、より深い歴史像が浮かび上がる。

また、北信濃を代表する民話「黒姫伝説」も、高梨氏と深く関わっている。この伝説にはいくつかのバリエーションがあるが、多くは高梨家の当主(主に政盛として語られる)とその美しい娘・黒姫が登場する 38 。姫に恋した大蛇(龍)との悲恋物語は、高梨氏がいかに地域社会に深く根差し、その存在が人々の想像力をかき立てる対象であったかを示している。澄頼の時代に享受されたであろう文化的な豊かさが、こうした伝説が生まれる土壌となった可能性も考えられる。

結論:高梨澄頼の歴史的評価

高梨澄頼は、父・政盛が築いた栄光と、子・政頼が直面した国難という、高梨氏の歴史における二つの頂点と谷間の間に位置する、過渡期の指導者であった。彼の治世には、長森原の戦いのような華々しい武功や、川中島の戦いのような劇的な動乱は記録されていない。それゆえに、彼の存在は歴史の表舞台では目立たない。

しかし、本報告書で検証してきたように、彼の果たした役割は決して小さくない。澄頼の時代は、武力による領土拡大ではなく、婚姻政策を中心とした外交と、高梨氏館に象徴される内政の充実による「守り」の時代であった。彼は、父が築いた越後長尾氏との同盟関係を血縁によって盤石なものとし、さらに長年の宿敵であった村上氏との和睦という大胆な外交的決断を下した。

これらの施策は、来るべき武田信玄の侵攻という未曾有の国難に対し、高梨氏が取り得た唯一の、そして最善の生存戦略の基盤となった。澄頼が築いた静かなる安定と、彼が張り巡らせた外交の網がなければ、高梨氏は信玄の圧倒的な力の前に抵抗する術もなく、歴史の闇に消えていた可能性は高い。

結論として、高梨澄頼は、派手な功績こそないものの、時代の大きな変化を冷静に見据え、外交と内政を通じて一族の存続という領主としての最も重要な責務を果たした、思慮深く、現実的な指導者であったと評価できる。彼の生涯は、戦国という激動の時代を生き抜いた地方領主の、地味ながらも極めて重要なリアリズムを我々に示してくれるのである。

引用文献

- 高梨氏 - 慶長出羽合戦 http://kdewakassen.anime-life.com/%E5%A4%A7%E5%90%8D/%E9%AB%98%E6%A2%A8%E6%B0%8F

- 高梨氏(たかなしうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%AB%98%E6%A2%A8%E6%B0%8F-1182674

- 管領塚史跡公園・長森原古戦場 (新潟県南魚沼市) http://rover.seesaa.net/article/472766759.html

- 越後の管領塚 - 道灌紀行は限りなく http://blog.doukan.jp/article/189693218.html

- 高梨政頼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%A2%A8%E6%94%BF%E9%A0%BC

- 長野市「信州・風林火山」特設サイト 川中島の戦い[戦いを知る] https://www.nagano-cvb.or.jp/furinkazan/tatakai/jinbutsu4.php.html

- 川中島の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 高梨氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%A2%A8%E6%B0%8F

- 高梨城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/chubu/takanashi.j/takanashi.j.html

- 武家の家紋_高梨氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/bukemon/bk_takanasi.html

- 武家家伝_高梨氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/tnasi_k.html

- 長森原の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E6%A3%AE%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 長森原の合戦 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/Nagamorihara.html

- 長尾為景が上杉顕定に勝利~長森原の戦い - 今日は何の日?徒然日記 https://indoor-mama.cocolog-nifty.com/turedure/2017/06/620-8dae.html

- 高梨氏館 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%A2%A8%E6%B0%8F%E9%A4%A8

- 高梨澄頼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%A2%A8%E6%BE%84%E9%A0%BC

- たかなし - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/takanashi.html

- 高梨政頼 - 川中島の戦い・主要人物 https://kawanakajima.nagano.jp/character/takanashi-masayori/

- 伝統と市民参加のお祭り - 中野市 https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2017032800056/file_contents/nakanoshi.pdf

- 高梨館跡公園 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%A2%A8%E9%A4%A8%E8%B7%A1%E5%85%AC%E5%9C%92

- 高梨政頼 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/TakanashiMasayori.html

- 武田信玄の信濃侵攻① ~諏訪への侵攻~ | 歴史の宮殿 https://histomiyain.com/2018/01/03/post-137/

- 村上義清は何をした人?「信玄に二度も勝ったけど信濃を追われて謙信を頼った」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/yoshikiyo-murakami

- 村上義清とはどんな人?謙信や信玄に多大な影響を与えた天才戦術家 https://hono.jp/sengoku/murakami-yoshikiyo/

- Takanashi Sumiyori - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Takanashi_Sumiyori

- 村上義清 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%91%E4%B8%8A%E7%BE%A9%E6%B8%85

- 歴史の目的をめぐって 村上義清 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-33-murakami-yoshikiyo.html

- 高梨氏館跡 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/218419

- 高梨氏館 - - お城散歩 - FC2 https://kahoo0516.blog.fc2.com/blog-entry-942.html

- 安源寺城 (中野市安源寺) - らんまる攻城戦記~兵どもが夢の跡~ https://ranmaru99.blog.fc2.com/blog-entry-597.html

- 信玄と謙信の川中島合戦 - 飯山市 https://www.city.iiyama.nagano.jp/assets/files/dourokasen/kawamachi/50210/R6map.pdf

- 飯山城 http://rekishiwalks.travel.coocan.jp/iiyama.html

- 飯山城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/chubu/iiyama.j/iiyama.j.html

- 川中島の戦い古戦場:長野県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/kawanakalima/

- 川中島の戦い/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7085/

- 高梨頼親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%A2%A8%E9%A0%BC%E8%A6%AA

- 中野市 中野祇園祭 - 北信濃神楽採訪 https://donndoco.com/Report/nakano_gion.htm

- 黒姫伝説 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E5%A7%AB%E4%BC%9D%E8%AA%AC