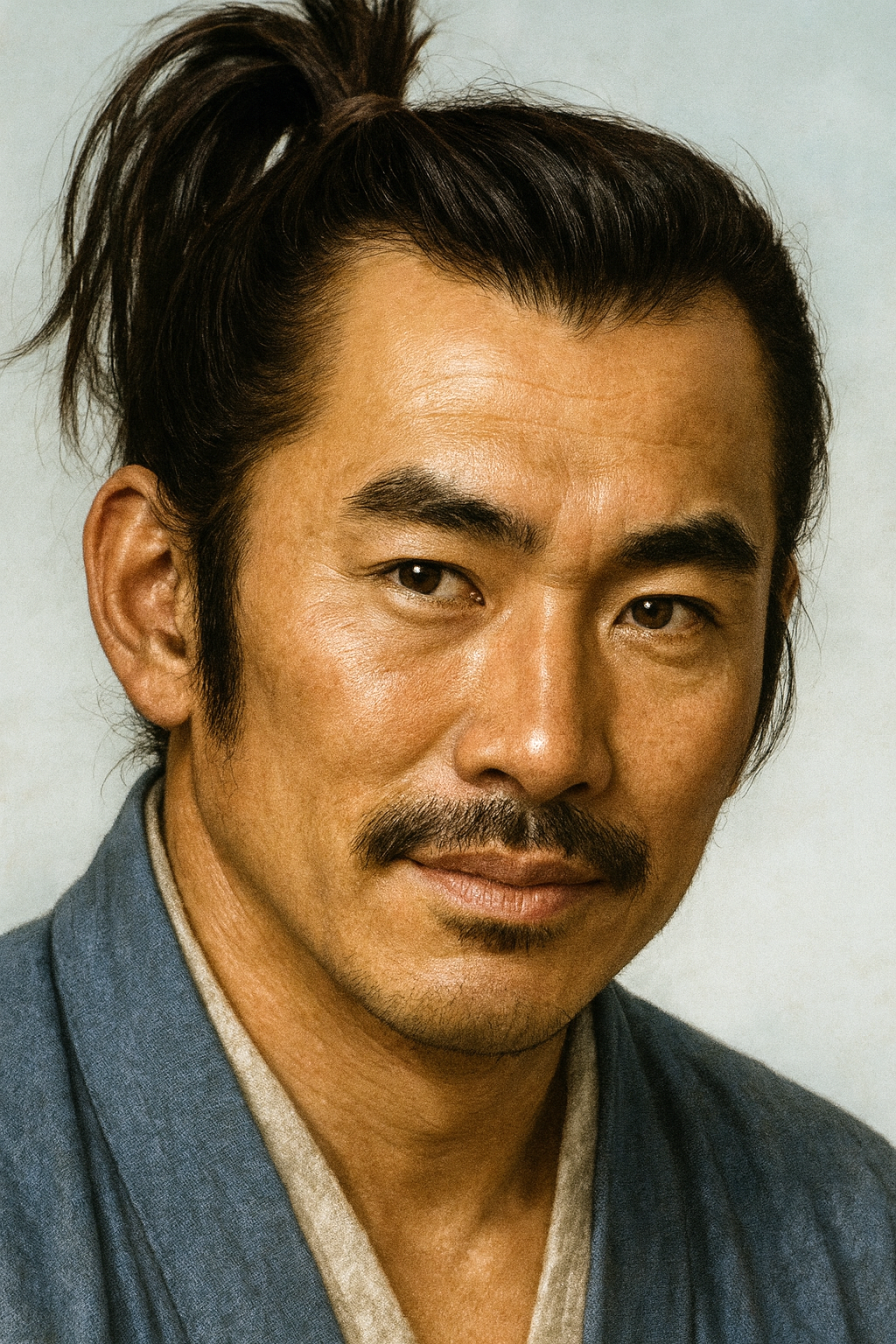

高橋興光

石見高橋氏の若き当主。大内・尼子・毛利の狭間で翻弄され、毛利元就の謀略により一族は滅亡。その悲劇は「剣大明神」として地元で語り継がれる。

石見高橋氏の興亡と高橋興光の悲劇:戦国国人領主の盛衰に見る組織、地政学、そして記憶の継承

序章:悲劇の国人領主、高橋興光 ― 時代の奔流に消えた巨星の残光

本報告書は、戦国時代中期に石見国・安芸国に広大な勢力を誇った国人領主、高橋興光(たかはし おきみつ)の生涯を、単なる一武将の悲劇としてではなく、戦国という激動の時代における国人領主という存在の、典型的かつ象徴的な盛衰の軌跡として捉え直すことを目的とする。

興光が生きた16世紀初頭の中国地方は、西国に長らく君臨した周防の大内氏の権勢に陰りが見え始め、一方で出雲からは尼子氏が破竹の勢いでその勢力を南下させ、そして安芸の一角からは、後に中国地方の覇者となる毛利氏が虎視眈々と台頭の機会をうかがう、まさにパワーバランスが劇的に変動する過渡期であった 1 。この巨大な地殻変動の渦中で、石見高橋氏がいかにして生き残りを図り、そしてなぜ滅びなければならなかったのか。その過程を、政治・軍事のみならず、経済、社会、さらには文化的な側面からも多角的に解明する。

高橋興光は、文亀3年(1503年)に生まれ、享禄2年(1529年)に非業の死を遂げた、わずか27年の短い生涯であった 5 。彼は、祖父・高橋久光が築き上げた偉大な遺産を継承し、一族の存亡という重責を若くして一身に背負った。しかし、時代の荒波は彼の力量を遥かに超えて荒々しく、内憂と外患の狭間で抗しきれず、歴史の闇へと消え去った。彼の生涯は、現代にも通じる「組織の事業承継の失敗」「地政学的リスクへの対応」「内部崩壊の脆弱性」といった、時代を超えた普遍的なテーマを内包している。本報告書は、この悲劇の当主の足跡を丹念に追うことで、戦国国人領主の盛衰の力学を深く掘り下げていく。

第一部:権勢の頂点と継承の影 ― 石見高橋氏の光と闇

高橋興光が継承した石見高橋氏という「組織」は、彼が当主となる以前に、すでに栄光の頂点を極めると同時に、その内側には深刻な脆弱性を抱えていた。本章では、その光と闇の両側面を分析する。

1. 石見の巨星、高橋久光 ― カリスマ的指導者による勢力拡大

石見高橋氏の出自は、紀氏あるいは大宅氏の後裔とされ、その歴史は古い 3 。南北朝時代には足利尊氏方に属して戦功を挙げ、石見国邑智郡阿須那(現在の島根県邑南町)に三千貫の所領を得て、藤掛城や鷲影城を拠点とする国人領主としての地位を確立した 3 。戦国時代に入り、この一族を飛躍させたのが、興光の祖父である高橋久光であった。

久光は、傑出した武将としての力量と、卓抜した政治感覚を兼ね備えた人物であった 2 。彼は、当時中国地方の二大勢力であった周防の大内氏と出雲の尼子氏との間を巧みに立ち回り、両者の力を利用しながら、安芸・石見・備後の三国にまたがる広大な勢力圏を一代で築き上げたのである 4 。

久光の権勢を象徴するのが、安芸の小規模な国人に過ぎなかった毛利氏との関係である。彼は、自身の娘を毛利弘元(元就の父)の継室として、さらに別の娘を弘元の嫡男・毛利興元(元就の兄)の正室として嫁がせた 2 。興元の正室は、毛利家の嫡男となる幸松丸を産む。これにより、高橋氏は毛利氏の「外戚」という極めて優位な立場を獲得した。幼い幸松丸の後見役として、久光は毛利家中に絶大な影響力を行使し、その勢威は安芸国内に広く轟いた 3 。この蜜月関係は、高橋氏の権勢を頂点に押し上げたが、同時に、後に毛利家の家督を継ぐことになる毛利元就の心中に、高橋氏への警戒心と反感を深く刻み込む遠因ともなったのである。

2. 事業承継の蹉跌 ― 若き当主・興光の苦悩

栄華を極めた高橋氏であったが、その権勢はカリスマ的指導者であった久光個人の力量に大きく依存しており、組織としての基盤は盤石ではなかった。永正12年(1515年)、久光の嫡男であり、興光の伯父にあたる高橋元光が備後国での戦いで討死する 5 。さらに大永元年(1521年)には、大黒柱であった久光自身も備後三吉氏との戦いで命を落とした 2 。わずか数年の間に相次いで指導者層を失ったことは、高橋氏という組織に深刻な動揺と権力の空白をもたらした。

元光の死後、家督は彼の息子ではなく、弟である弘厚(興光の父)の子、大九郎(後の興光)が継承することになった。当時まだ12歳であった興光の家督相続は、祖父・久光の後見のもとで行われたが、その背後には西国の雄、大内義興の強い意向が働いていたとされる 5 。興光の「興」の字は、大内義興からの偏諱(一字拝領)であり、この時点では高橋氏が大内氏の強力な与党と見なされていたことを示している 1 。

表1:石見高橋氏・毛利氏 主要人物関係図

|

高橋家 |

関係 |

毛利家 |

備考 |

|

高橋久光 |

|

毛利弘元 |

元就の父 |

|

娘 |

婚姻(継室) |

|

|

|

高橋元光(久光の長男) |

|

毛利興元 |

元就の兄 |

|

娘 |

婚姻(正室) |

|

|

|

|

|

毛利幸松丸 |

興元と高橋氏の娘の子。元就の甥。 |

|

高橋弘厚(久光の次男) |

|

|

興光の父。治部少輔、伊予守。 |

|

高橋興光 |

|

毛利元就 |

幸松丸の叔父として後見。後に敵対。 |

|

高橋盛光(一族) |

叔父または従兄弟 |

|

元就の謀略に乗り興光を殺害。 |

|

本城常光(一族) |

弟または一族 |

|

尼子方に属し、後に元就に謀殺される。 |

この一連の継承プロセスは、高橋氏の滅亡を理解する上で極めて重要な示唆を含んでいる。高橋氏の衰退と滅亡は、単なる軍事的な敗北の結果ではなく、現代の組織論で語られる「事業承継の失敗」という側面から分析することができる。

偉大なカリスマを持つ創業者(祖父・久光)が一代で築き上げた巨大な「事業」、すなわち広大な勢力圏と複雑な利権構造を、経験の浅い若き後継者(興光)が引き継ぐことの困難さが、滅亡の根本的な要因の一つとなったのである。久光という絶対的な求心力を失った組織は、内部に軋轢を生み始めた。史料には、興光の叔父である高橋重光(弘厚と同一人物とする説もある)が、尼子氏への寝返り方針などを巡って興光に不満を抱いていたことが示唆されている 1 。これは、承継プロセスの不透明さや、新当主の実績不足に対する一族内の不満が、深刻な内部対立へと発展する典型的なパターンである 4 。

この組織内部の脆弱性を、毛利元就は冷徹に見抜いていた。偉大な祖父の「背中」を追いながらも、内外の困難を乗り越えるだけのリーダーシップを確立できなかった若き当主・興光と、結束を欠いた高橋一族。それは、稀代の謀略家にとって、これ以上なく御しやすい標的であった 3 。承継に揺れる組織は、外部からの攻撃に対して極めて脆いという、時代を超えた教訓がここにある。

第二部:滅亡への序曲 ― 地政学的激変と毛利元就の台頭

高橋氏を取り巻く外部環境の激変は、彼らの運命をさらに過酷なものとした。本章では、中国地方のパワーバランスの変化と、高橋氏の戦略転換、そして最大の脅威となる毛利元就の台頭を、地政学的、経済史的な視点から分析する。

1. 中国地方の地殻変動 ― 大内から尼子へ

享禄元年(1528年)、高橋氏が長年従属してきた大内氏の当主・大内義興が死去した 8 。この出来事は、中国地方の勢力均衡に決定的な変化をもたらす。義興という重石が取れたことで、出雲の尼子経久はこれを好機と捉え、安芸・石見方面への攻勢を一層強めていく 8 。

高橋氏の領国が、この地政学的な激変の渦中にあった背景には、経済的な要因が深く関わっている。彼らの本拠地である石見国邑智郡阿須那とその周辺地域は、戦国時代の経済を支える二つの重要な戦略資源、「石見銀山」と「たたら製鉄」の生産地に近接、あるいは一部を支配する戦略的要衝であった。

16世紀前半に本格的な開発が始まった石見銀山は、世界有数の銀産出量を誇り、その銀は戦国大名にとって軍資金や兵糧、鉄砲・火薬の購入資金を賄うための生命線であった 11 。高橋氏の本拠・阿須那は、石見銀山(現在の大田市)の南方に位置し、その産銀の流通路を扼する地理的条件にあった。銀山の直接支配と、その輸送路の確保は、周辺の大内、尼子、そして後の毛利にとって死活問題であり、高橋氏の領地は必然的に熾烈な争奪の的となったのである 11 。

加えて、中国山地は良質な砂鉄の一大産地であり、古来より「たたら製鉄」が盛んであった。鉄は、刀剣や甲冑といった武具はもちろん、農具の原料としても不可欠な戦略物資であり、その生産と流通を支配することは国力の増強に直結した 16 。高橋氏もまた、この鉄の生産・流通に深く関与していた可能性が極めて高い。

このように、高橋氏の悲劇は、単なる領土争いに留まらず、銀と鉄という当時の最重要経済資源を巡る争奪戦に巻き込まれた結果と見ることができる。彼らは、いわば宝の山の隣に住んでいたが故に、巨大な捕食者たちの標的となる運命にあった。

この地政学的・経済的状況の変化を前に、高橋氏は一族の存亡を賭けた大きな決断を下す。興光の父・弘厚の主導のもと、将来の尼子氏の優勢を予測し、長年主筋であった大内氏を見限り、尼子方へと寝返ったのである 1 。これは、二大勢力の狭間で生き残りを図る国人領主の、苦渋に満ちた選択であった。この戦略転換の結果、大内氏との関係は完全に破綻し、報復として豊前国などに有していた所領を没収されることとなった 7 。

2. 謀神の覚醒 ― 毛利元就の脅威

高橋氏にとっての最大の脅威は、もはや大内氏でも尼子氏でもなく、かつては自らの庇護下にあった毛利氏から現れた。大永3年(1523年)、毛利幸松丸が9歳で夭折すると、その後見役であった叔父の毛利元就が、一族の推挙を受けて毛利家の家督を相続した 3 。

当主となった元就は、自家の独立と安芸国内での勢力拡大のため、長年にわたり毛利家の上に君臨し続けてきた外戚・高橋氏を「排除すべき最大の障害」と見なすようになる。元就の家督相続に際し、尼子経久が元就の弟・相合元綱を立てて介入しようとした事件には、高橋氏も一枚噛んでいたとされ、元就の高橋氏に対する不信感は決定的なものとなった 3 。

そして、高橋氏が尼子方へと転じたことは、元就にとって彼らを公然と攻撃する絶好の大義名分となった。大内方の先鋒という立場を得た元就は、直ちに行動を開始する。その最初の標的となったのが、高橋氏の安芸国における最大拠点、高宮郡の松尾城であった 7 。この城を守っていたのは興光の父・弘厚であったが、元就は備後の和智氏や大内氏重臣・弘中隆兼の援軍を得て猛攻を加え、享禄2年(1529年)5月(一説には享禄3年)に松尾城を陥落させた。弘厚はこの戦いで自害し、高橋氏は安芸における全ての足掛かりを失った 7 。

この時期の出来事の詳細は、史料によって記述に若干の差異が見られる。特に、高橋氏の滅亡時期については、享禄2年(1529年)とする説と、享禄3年(1530年)とする説が存在し、研究者の間でも議論が続いている 5 。本報告書では、以下の時系列表に示す通り、より一次史料に近い『毛利家文書』や『閥閲録』の記述を基軸としつつ、後世の軍記物である『陰徳太平記』などが描く物語性にも留意しながら、滅亡への過程を再構成する 3 。

表2:高橋氏滅亡に至る経緯(時系列表)

|

年月日 |

出来事 |

関連人物 |

典拠史料 |

備考 |

|

享禄元年 (1528) 12月 |

大内義興、死去。 |

大内義興、大内義隆 |

各種史料 |

中国地方のパワーバランスが変動を開始。 |

|

享禄2年 (1529) 7月 |

大内氏、興光の豊前国仲津郡の所領を没収。 |

高橋興光、大内義隆 |

『閥閲録』 |

高橋氏の尼子方への寝返りに対する報復措置。 |

|

享禄2年 (1529) 9月 |

大内氏、弘厚らの周防・豊前の所領を没収。 |

高橋弘厚、大内義隆 |

『閥閲録』 |

高橋氏と大内氏の関係が完全に破綻。 |

|

享禄2年 (1529) 5月2日 |

安芸・松尾城が落城。高橋弘厚が自害(異説あり)。 |

高橋弘厚、毛利元就 |

『陰徳太平記』など |

享禄3年5月頃の落城説が有力視されている 7 。 |

|

享禄2年 (1529) 11月21日 |

高橋興光、軍原にて自刃。 |

高橋興光、高橋盛光、毛利元就 |

『陰徳太平記』など |

滅亡時期は享禄3年説もある 5 。 |

|

享禄3年 (1530) 12月 |

大内義隆、毛利元就に阿須那など高橋旧領の支配を認める。 |

大内義隆、毛利元就 |

『毛利家文書』 |

毛利氏による高橋旧領の併呑が公式に追認される。 |

|

享禄4年 (1531) 2月 |

毛利氏、高橋氏が押領していた出羽氏の所領を返還。 |

出羽祐盛 |

『閥閲録』 |

毛利氏による高橋旧領の戦後処理が進む。 |

第三部:一族の終焉と記憶の継承

父・弘厚を失い、安芸の拠点をすべて喪失した高橋興光は、本拠地である石見国阿須那の藤根城に追い詰められた。しかし、彼の抵抗も長くは続かなかった。稀代の謀略家・毛利元就が仕掛けた非情な罠が、高橋一族に最後のとどめを刺すことになる。

1. 謀略の連鎖と藤掛城の悲劇

藤掛城に籠城し、尼子氏の三男・塩冶興久に必死の援軍を要請して抵抗を続ける興光に対し、元就は力攻めではなく、彼が最も得意とする謀略、すなわち内部からの切り崩し工作を開始した 5 。

元就が目をつけたのは、興光の一族であり、叔父(または従兄弟)とされる高橋弾正盛光であった 10 。元就は盛光に密かに接触し、「興光を討ち果たした暁には、高橋氏の旧領を与え、新たな当主として認めよう」と、甘言を弄して唆した 10 。盛光は、家督相続の経緯などから興光に対してかねてより不満を抱いていたとされ、この元就の謀略にまんまと乗ってしまった 3 。同族間の近親憎悪と権力欲が、元就に絶好の機会を与えたのである。

享禄2年11月21日(1529年)、あるいは翌享禄3年、盛光はついに実行に移す。居城である鷲影城から出た盛光は、宿敵であった三吉氏討伐から帰城する途中の興光を、軍原(現在の島根県邑南町にある軍原キャンプ場付近)で待ち伏せ、襲撃した 7 。不意を突かれた興光は、同族からの裏切りに遭いながらも奮戦したが、衆寡敵せず、最期は傍らの巨岩の上で自刃して果てたと伝わる 7 。時に、興光27歳。その墓は、現在も邑南町の常栄寺近くの川べりにひっそりと佇んでいる 21 。

謀略はこれで終わらなかった。興光の首を手に、意気揚々と元就のもとへ向かった盛光を待っていたのは、約束された恩賞ではなく、冷酷な結末であった。元就は盛光に対し、「主君を殺害するとは何たる大罪人か」と断じ、その場で誅殺してしまったのである 10 。こうして元就は、自らの手を汚すことなく高橋氏の惣領家を完全に滅亡させ、その旧領の大部分を併呑することに成功した。享禄3年(1530年)12月には、主筋である大内義隆から、阿須那をはじめとする高橋旧領の支配が正式に認められている 7 。

高橋氏の惣領家は滅んだが、一族の血脈が完全に途絶えたわけではなかった。その後の運命は、個々の選択によって大きく分かれた。

- 毛利氏への帰順: 庶流の生田氏出身とされる生田就光は、早くから毛利氏に仕え、その能力を認められた。永禄5年(1562年)には、毛利氏が掌握した石見銀山の代官に任じられるなど、新たな支配者のもとで重用されている 7 。

- 尼子方としての抵抗: 興光の弟とも、あるいは一族ともされる本城常光は、尼子氏を頼って徹底抗戦の道を選んだ。一時は尼子方の将として石見銀山の山吹城を守るなど、元就を大いに苦しめたが、永禄5年(1562年)に毛利方に降伏。しかし、その勢力を危険視した元就によって、結局は一族もろとも出雲で謀殺された 4 。

- 名跡の吸収: 口羽氏や北氏といった有力な庶流家は、毛利一族の志道通良や元就の異母弟・就勝がそれぞれ名跡を継承する形で、毛利家の支配体制の中に組み込まれていった 3 。

高橋氏の滅亡は、戦国国人領主が、より強大な権力構造の中に吸収・淘汰されていく過程を生々しく示している。

2. 神になった武将 ― 記憶の文化装置としての継承

高橋興光の死は、単なる歴史上の一事件として風化することはなかった。彼の悲劇的な最期は、故郷である阿須那の地で、特異な形で記憶され、今日まで継承されている。これは、地域の歴史と文化的アイデンティティの形成を考える上で、極めて興味深い事例である。

滅亡後、興光は地元の人々によって「剣大明神(つるぎだいみょうじん)」として神格化され、阿須那の賀茂神社の境内社である「剣神社」に祀られた 7 。非業の死を遂げた領主を神として祀ることで、その霊を慰め、地域の守護神とすることは、日本各地に見られる信仰の形であるが、この剣神社の祭礼には際立った特徴がある。それは、25年に一度という、極めて長い周期で神楽が奉納される大祭が執り行われることである 7 。

この25年ごとの祭礼は、共同体として興光の記憶を風化させず、世代を超えて定期的に再確認し、語り継ぐための社会的な仕組み、すなわち「記憶の文化装置」として機能してきたと考えられる。それは、一族の滅亡という地域にとっての悲劇的な歴史(ネガティブ・ヘリテージ)を、共同体の結束を強め、文化的アイデンティティを涵養するための重要な儀式へと昇華させるプロセスであった。

この現象は、現代における「ダークツーリズム」の視点からも捉え直すことができる。ダークツーリズムとは、戦争や災害といった「死や苦しみと結びついた場所」を訪れ、その歴史から学ぶ観光の形態を指す 29 。高橋興光が自刃したと伝わる軍原の「腹切り岩」、彼の墓所、そして彼を祀る剣神社は、まさにこのダークツーリズムの対象となる場所である。これらは、地域の「光」の歴史だけでなく、謀略と裏切りによって滅び去った一族の「影」の歴史をも、生々しく現代に伝えている。

石見神楽には、「大蛇」や「日本武尊」など、神剣が悪を討ち果たす演目が多く存在する 33 。興光が「剣大明神」として祀られたことと、石見神楽の演目との間に直接的な関係性を示す史料はないものの、悲劇の武将を「剣」の神として祀る信仰が、地域の芸能文化に何らかの影響を与えた可能性は想像に難くない。

邑南町における高橋興光の記憶は、単なる口承伝説ではなく、神社という物理的な場と、祭礼という定期的な儀式を通じて社会に深く組み込まれ、地域のアイデンティティを形成する核の一つとなっている。これは、歴史の悲劇を乗り越え、それを文化として未来へ継承していく人間の営みを示す、貴重な事例と言えよう。

結論:高橋興光が現代に問いかけるもの

石見の国人領主、高橋興光の27年の短い生涯は、偉大な祖父が遺した巨大な遺産、一族内部の不和と対立、そして大内・尼子・毛利という巨大勢力がせめぎ合う外部環境の激変という、三重の圧力の中で、必死に一族の存続を図ろうとした若きリーダーの苦闘の物語であった。彼の悲劇は、戦国時代中期、より強大で中央集権的な権力構造が形成されていく中で、旧来の国人領主層が淘汰されていく歴史の必然を象徴している。

しかし、彼の物語が我々に示すのは、過去の歴史的事実だけではない。それは、現代社会における組織経営や事業承継、そして地政学的リスク管理の重要性といった、時代を超えた普遍的な教訓を内包している。特に、カリスマ的指導者亡き後の組織がいかに脆弱であるか、そして内部の結束を欠いた組織が外部からの攻撃にいかに脆いかという現実は、今日の企業経営者や組織のリーダーにとっても示唆に富む。興光は、先代の成功体験を踏襲するだけでは乗り切れない、時代の大きな変化に直面したのである。

さらに、高橋興光と石見高橋氏の物語は、島根県邑南町にとって、他に代えがたい唯一無二の歴史的資源である。興光を祀る剣神社、本拠地であった藤掛城跡、そして悲劇の舞台となった軍原の伝承地。これらは、単なる史跡ではない。これらを結びつけ、謀略によって滅ぼされた悲劇の若き領主と、その記憶を「剣大明神」として今日まで守り伝えてきた地域の人々の営みを伝える、重層的で魅力あるストーリーを構築することができる。

このようなストーリー性のある観光ルートを開発・整備することは、地域の歴史的価値を再発見し、深みのある文化観光を推進する上で、大きな可能性を秘めている 36 。高橋興光の物語は、単に過去の遺産であるに留まらず、その悲劇性ゆえに人々の心を打ち、未来の地域を創造するための貴重な鍵となりうるのである。彼の魂の記憶は、今なお石見の地に生き続けている。

引用文献

- 二十二 高橋 - 相剋 ~毛利元就、安芸を制すまでの軌跡~ - rising sun -(四谷軒) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/16816452221172116398/episodes/16816452221476054545

- 高橋久光 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%A9%8B%E4%B9%85%E5%85%89

- 武家家伝_石見高橋氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/takahasi.html

- 高橋氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%A9%8B%E6%B0%8F

- 高橋興光 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%A9%8B%E8%88%88%E5%85%89

- 武家家伝_石見高橋氏 - harimaya.com http://www.harimaya.com/o_kamon1/buke_keizu/html/takahasi.html

- 高橋 興光 たかはし おきみつ - 戦国日本の津々浦々 ライト版 https://kuregure.hatenablog.com/entry/2021/09/01/190059

- 高橋 弘厚 たかはし ひろあつ - 戦国日本の津々浦々 ライト版 https://kuregure.hatenablog.com/entry/2021/08/31/190502

- 藤掛城・その1(島根県邑智郡邑南町木須田) - 西国の山城 http://saigokunoyamajiro.blogspot.com/2015/12/blog-post.html

- SamuraiWorld_史跡物語_ 高橋氏 毛利元就の策に一族滅亡 - FC2 https://samuraiworld.web.fc2.com/anecdote_story17.htm

- 石見銀山を奪取せよ!! - 島根県 https://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/bunkazai/ginzan/publication/index.data/8-1_Japanese.pdf

- 石見銀山とは 【日本最大の銀山 ~戦国武将たちの壮絶な争奪戦】 - 草の実堂 https://kusanomido.com/study/history/japan/sengoku/60451/

- 石見銀山の発見と採掘の始まり https://ginzan.city.oda.lg.jp/wp-content/uploads/2020/04/b10b1aa9502c20ae6af005a03b414f60.pdf

- 戦国大名毛利氏と兵糧 - HERMES-IR https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/10511/ronso1230600960.pdf

- 毛利元就が結ぶ石見銀山と嚴島神社 - 島根県 https://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/bunkazai/ginzan/video.data/R2sekaiisannkouza_siryou.pdf

- 第2回 鉄づくりは日本の文化 〜たたら製鉄の「たたら」って何?〜 - ウェブメディア「ものづくり新聞」 https://media.makingthingsnews.com/history/05

- たたら製鉄・安芸十り・広島 http://www.fuuen.com/TTM/01story.htm

- 奥出雲の和鉄 - たたらの歴史 - 鉄の道文化圏 https://tetsunomichi.gr.jp/history-and-tradition/tatara-history/part-3/

- 高橋興光に関する参考文献 - 歴史の目的をめぐって https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-16-takahashi-okimitsu-sankobunken.html

- 『陰徳太平記』が描く「大内氏の先祖について」(現代語訳) - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/flower-palace/intoku-taiheiki-chapter-06-2/

- 石見 高橋興光の墓-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/sokuseki/shimane/takahashi-okimitsu-bosho/

- 生田 秀光 いけだ ひでみつ - 戦国日本の津々浦々 ライト版 - はてなブログ https://kuregure.hatenablog.com/entry/2021/06/30/221456

- 生田 就光 いけだ なりみつ - 戦国日本の津々浦々 ライト版 https://kuregure.hatenablog.com/entry/2024/05/12/194211

- 本城常光 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%9F%8E%E5%B8%B8%E5%85%89

- 出羽郷と本城・本城常光 https://www.kankou-shimane.com/jp/wp-content/uploads/2025/02/honjyou_ohnan_pamphlet.pdf

- 香楽マルシェ リニューアルオープン - 邑南町 https://www.town.ohnan.lg.jp/www/contents/1001000000269/simple/201605_01.pdf

- 【島根県】藤掛城【邑智郡邑南町阿須那】 – 山城攻城記 - サイト https://gosenzo.net/yamajiro/2021/08/15/%E3%80%90%E5%B3%B6%E6%A0%B9%E7%9C%8C%E3%80%91%E8%97%A4%E6%8E%9B%E5%9F%8E%E3%80%90%E9%82%91%E6%99%BA%E9%83%A1%E9%82%91%E5%8D%97%E7%94%BA%E9%98%BF%E9%A0%88%E9%82%A3%E3%80%91/

- 邑南町の祭リスト - 島根県立古代出雲歴史博物館 https://www.izm.ed.jp/cms/kodai/matsuri_ohnan.html

- ダークツーリズムとは?悲劇の記憶を追体験する新たな観光 | 国内外の事例と注意点も紹介 https://honichi.com/news/2020/07/16/darktourism/

- 【悲惨な歴史の舞台を観光する】ダーク・ツーリズムについて考える | UTokyo.TV | 東京大学 https://tv.he.u-tokyo.ac.jp/pipili23_2019_tokyocollege_andrew/

- ダークツーリズムとは・意味 | 世界のソーシャルグッドなアイデアマガジン | IDEAS FOR GOOD https://ideasforgood.jp/glossary/dark-tourism/

- ダークツーリズム試論 - 立命館大学 https://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/pdf/no110_02.pdf

- 神楽演目 | 島根県益田市観光公式サイト https://masudashi.com/iwami-kagura/enmoku/

- 大蛇(おろち)|石見神楽演目 | しまね観光ナビ|島根県公式観光情報サイト https://www.kankou-shimane.com/kagura-detail/47582

- 石見神楽 演目紹介 - 益田市 https://www.city.masuda.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyokeizaibu/kankokoryuka/iwami_kagura/1610.html

- 歴史的資源を活用した 観光まちづくり https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/bunkazai/ozuna_sagyobukai/01/pdf/r1407934_09.pdf

- 歴史的資源を活用した観光まちづくり - 総務省 https://www.soumu.go.jp/main_content/000789161.pdf

- 歴史的資源を活用した観光まちづくり とは https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001865059.pdf

- 歴史的資源を活用した観光まちづくり事業 | 事例集・支援ツール - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/kankocho/jirei_shien/rekishitekishigen.html