鬼庭左月斎

伊達四代に仕えた老将、鬼庭左月斎良直は、人取橋の戦いで殿軍を務め、73歳で壮絶な討死。若き政宗の命を救い、伊達家の礎を築いた忠臣。

伊達家四代に尽くした老将 ― 鬼庭左月斎良直の生涯と実像

序章:鬼の庭に咲いた忠義の華

戦国乱世の奥州に、その名の如く「鬼」と称されるほどの武勇と、主君への揺るぎない忠節を貫いた一人の老将がいた。その名は鬼庭左月斎良直(おににわ さげつさい よしなお)。伊達家譜代の臣として、稙宗、晴宗、輝宗、そして政宗という四代の当主に仕え、その生涯の最期を若き主君の窮地を救うために捧げた人物である。「鬼庭」という姓は、後に天下人豊臣秀吉によって「庭に鬼がいるのは縁起が悪い」とされ、「茂庭(もにわ)」と改めさせられることになるが 1 、この勇猛な響きを持つ名は、まさしく彼が生きた時代の激しさと、その中で示した武士の精神性を象徴している。

本報告書は、鬼庭左月斎良直が単に人取橋の戦いで壮絶な死を遂げた勇将であるという一面的な評価に留まらず、伊達家の政治の中枢を担った為政者として、また、伊達政宗の側近集団を形成する上で極めて重要な役割を果たした人物としての実像を多角的に解明することを目的とする。彼の生涯と、その決死の犠牲が、輝宗から政宗へと伊達家の権力が移行する激動期において、いかにして政宗の治世の礎を築く一助となったのかを、詳細に検証していく。

表1:鬼庭左月斎良直 関連年表

|

西暦 |

和暦 |

良直の年齢(数え年) |

鬼庭(茂庭)家の動向 |

伊達家及び関連する出来事 |

|

1513年 |

永正10年 |

1歳 |

伊達郡小屋館(赤館)城主・鬼庭元実の子として誕生 3 。 |

伊達稙宗が陸奥国守護に補任される。 |

|

1538年 |

天文7年 |

26歳 |

長女・喜多が誕生 3 。 |

|

|

1539年 |

天文8年 |

27歳 |

父・元実の隠居に伴い家督を相続 3 。 |

|

|

1542年 |

天文11年 |

30歳 |

父と共に伊達晴宗方に属して参戦 4 。 |

伊達稙宗・晴宗父子間の「天文の乱」が勃発。 |

|

1549年 |

天文18年 |

37歳 |

嫡男・綱元が誕生。乱の功により長井郡川井城主となり、二千石に加増される 4 。 |

天文の乱が晴宗方の勝利で終結。 |

|

1564年 |

永禄7年 |

52歳 |

伊達輝宗より評定役に抜擢される 4 。 |

伊達輝宗が家督を相続。 |

|

1575年 |

天正3年 |

63歳 |

嫡男・綱元に家督を譲り隠居。「左月斎」と号す 1 。 |

|

|

1577年 |

天正5年 |

65歳 |

隠居後も輝宗の側近として、国分盛重の入嗣問題の折衝にあたる 4 。 |

伊達政重(国分盛重)が国分氏へ入嗣。 |

|

1585年 |

天正13年10月 |

73歳 |

|

伊達輝宗が二本松義継に拉致され死去。 |

|

1585年 |

天正13年11月17日 |

73歳 |

人取橋の戦いで殿軍を務め、岩城家臣・窪田十郎に討ち取られる 4 。 |

佐竹・蘆名連合軍と人取橋で激突。 |

|

1592年 |

文禄元年 |

(没後) |

豊臣秀吉の命により、息子の綱元が姓を「鬼庭」から「茂庭」に改める 1 。 |

文禄の役が始まる。 |

第一部:鬼庭氏の出自と左月斎の青年期

第一章:一族の源流

鬼庭氏の歴史は古く、その祖は源平合戦において平家方の武将として、白髪を染めて奮戦したことで知られる斎藤別当実盛に遡るとされる 9 。実盛の後裔である実良が山城国から奥州へ移住し、伊達家初代当主・伊達朝宗に仕えたのが始まりであった。実良は伊達郡茂庭村(現在の福島市飯坂町茂庭)を領地として与えられ、その地名から「鬼庭」を称するようになった 6 。この事実は、鬼庭氏が伊達家にとって新参の家臣ではなく、その草創期から深く関わってきた譜代の家臣であったことを示している。

左月斎良直は、この鬼庭氏の第十一代当主にあたる 10 。彼は永正10年(1513年)、伊達郡の小屋館(赤館)城主であった鬼庭元実の子として生を受けた 3 。そして天文8年(1539年)、27歳(数え年)の時に父の隠居を受けて家督を相続し、一族の長となった 3 。鬼庭氏が伊達家の中で築き上げてきた歴史と信頼は、良直の代になって、彼の忠誠心と武勇によってさらに確固たるものとなる。この譜代としての地位は、単なる出自の良さを示すだけでなく、主家に対する発言力や影響力の源泉でもあり、良直の生涯にわたる活躍の基盤となった。

第二章:天文の乱と晴宗への奉公

良直が家督を継いで間もない天文11年(1542年)、伊達家は未曾有の内紛に見舞われる。第十四代当主・伊達稙宗とその嫡男・晴宗との間で、周辺大名との婚姻政策を巡る対立が激化し、奥州全土を巻き込む「天文の乱」が勃発したのである 5 。この大乱は、伊達家の家臣団に深刻な分裂をもたらし、全ての家が一族の存亡を賭けてどちらの陣営に与するかという、重大な選択を迫られた。

この伊達家を二分する危機において、若き当主であった良直は父・元実と共に、嫡男である晴宗方に味方する決断を下した 4 。これは、結果として晴宗が勝利を収めたことから、極めて的確な政治的判断であったと言える。彼は単に味方しただけでなく、乱の終結までの長きにわたり、晴宗方の中核として各地を転戦し、武功を挙げた。

この乱における忠誠と功績は、晴宗から高く評価された。乱が終結した翌年の天文18年(1549年)、良直は恩賞として出羽国長井郡の川井城(現在の山形県米沢市川井)の城主となり、知行も二千石へと加増された 4 。これは、一族の故地である伊達郡から、より重要な拠点へと移されたことを意味し、彼が晴宗政権下で重臣としての地位を確立したことを明確に示している。天文の乱という伊達家最大の危機において、正しい主君を見極め、忠節を尽くしたことこそが、良直のその後の飛躍を決定づける最初の、そして最も重要な一歩だったのである。

第二部:輝宗政権の中枢として

第一章:評定役への抜擢

天文の乱を経て晴宗の時代が終わり、永禄7年(1564年)にその子である伊達輝宗(政宗の父)が第十六代当主となると、伊達家は新たな時代を迎えた。輝宗は自らの政権基盤を固めるため、有能かつ信頼のおける人材を側近に求めた 4 。

この時、輝宗の目に留まったのが鬼庭良直であった。輝宗は良直を、伊達家の最高意思決定機関である「評定役」に抜擢した 4 。評定役とは、単なる軍事指揮官ではなく、領国経営全般に関わる行政官、そして当主の相談役という極めて重要な役職である。良直は、智謀で知られた遠藤基信と共に、輝宗政権を支える二本の柱として重用された 4 。この人事は、良直がその武勇(武)だけでなく、政治的な手腕や見識(文)においても高く評価されていたことを物語っている。彼の壮絶な最期から武勇一辺倒の猛将という印象が強いが、実際には数十年にわたり伊達家の内政と外交を担った優れた為政者であった。輝宗の治世における安定と発展は、良直のような譜代の重臣の堅実な働きに支えられていたのである。

第二章:家族と人間関係の網

鬼庭良直の個人的な家庭環境は、期せずして後の伊達政宗の治世を支える強固な人的基盤を構築する上で、決定的な役割を果たすことになった。

良直は最初の妻であった本沢真直の娘との間に、後に才女として知られるようになる娘・喜多をもうけたが、世継ぎとなる男子には恵まれなかった 3 。武家の当主として跡継ぎの不在は一大事であり、良直は苦渋の決断の末に妻と離縁する 3 。離縁された妻は、娘の喜多を連れて片倉家に再嫁した。この片倉家は当時は米沢の八幡神社の神職を務めており、彼女はそこで後に「伊達の知恵袋」と称される片倉小十郎景綱を産んだ 10 。この一連の出来事により、良直の娘・喜多は、景綱の異父姉という関係になったのである。

一方、良直は福島城主・牧野刑部の娘を後妻として迎え、待望の嫡男を授かった。天文18年(1549年)に生まれたこの男子が、後の鬼庭(茂庭)綱元である 1 。

これらの家族の変遷が、後に政宗の時代に大きな意味を持つ。

- 娘の 喜多 は、伊達政宗が誕生するとその乳母(記録上は保姆、実質的な養育係)に任じられ、幼き政宗の人格形成に絶大な影響を与えた 10 。

- 息子の 綱元 と、喜多の異父弟である 景綱 は、共に政宗の最も信頼する側近へと成長し、片倉景綱が「武」と「智」で、茂庭綱元が「吏(行政)」で政宗を支え、伊達成実と並んで「伊達の三傑」と称されるに至った 13 。

良直の離縁と再婚という個人的な決断が、結果として政宗の側近中の側近である喜多、景綱、綱元という三者を、血縁と信頼で結ばれた一つの強固なネットワークとしてまとめ上げたのである。彼は意図せずして、伊達家が最も飛躍する時代の人的インフラを築き上げた、影の建築家であったと言えよう。

第三章:国分氏への介入

天正3年(1575年)、良直は嫡男の綱元に家督を譲って隠居し、「左月斎」と号した 4 。しかし、彼の政治的手腕と影響力は、隠居後も伊達家にとって不可欠なものであり続けた。

その好例が、天正5年(1577年)に起こった国分氏への介入である。伊達輝宗は、弟の政重を隣接する名門・国分氏の養嗣子として送り込むことで、勢力圏の拡大を図った。この種の養子縁組は、事実上の乗っ取りであり、相手方の家臣団の強い反発を招く、極めて繊細な交渉を要する政治工作であった。この困難な任務の責任者として輝宗が選んだのが、隠居の身であった左月斎だったのである 4 。

彼の役目は、国分家中の反対派を説得し、政重の入嗣を円滑に進めるための「仕置(しおき)」、すなわち事前の調整と交渉を行うことであった 14 。案の定、国分家の家臣団は政重の受け入れに強く抵抗し、交渉は難航した 18 。最終的に、輝宗が「もし自身に次の男子が生まれれば、その子を正式な跡継ぎとし、政重はそれまでの代官とする」という妥協案を提示することで、ようやく事態は収拾された 18 。この一件は、左月斎が単なる内部の重臣に留まらず、伊達家の対外政策を担う外交官、そして政治的な紛争解決人としても、輝宗から絶大な信頼を寄せられていたことを示している。老いてなお、その存在が伊達家にとって不可欠であったことの証左である。

第三部:武士の誉れ ― 人取橋の死闘

第一章:決戦前夜

天正13年(1585年)10月、伊達家は存亡の危機に立たされた。隠居していた前当主・伊達輝宗が、二本松城主・畠山義継によって拉致され、その救出の過程で輝宗、義継ともに命を落とすという前代未聞の事件が発生したのである 8 。

この事件は、伊達家の勢力拡大を警戒していた周辺大名に、伊達包囲網を形成する絶好の口実を与えた。常陸の雄・佐竹義重を盟主として、蘆名氏、岩城氏、二階堂氏ら南奥州の諸大名が次々と結集し、総勢3万とも言われる大連合軍が編成された 8 。対する伊達軍は、父の弔い合戦として二本松城を包囲中であったが、その兵力はわずか7千余りであった 8 。家督を継いだばかりの19歳の伊達政宗は、圧倒的な兵力差という絶望的な状況で、この大連合軍と対峙することになった。決戦の地は、阿武隈川の支流、瀬戸川に架かる人取橋(現在の福島県本宮市)周辺であった 8 。

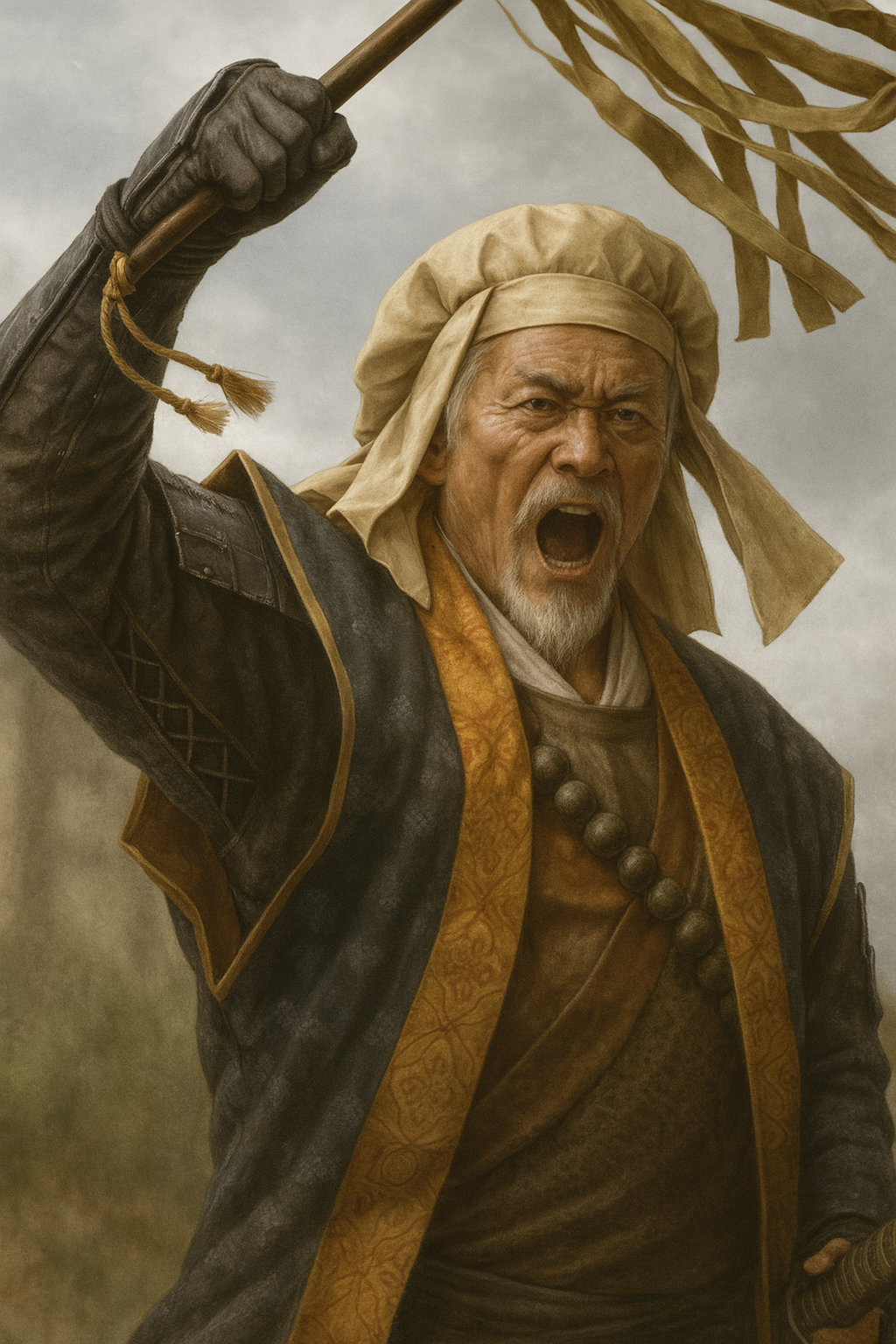

第二章:老将の覚悟

この国家存亡の危機に際し、若き当主・政宗が頼ったのは、73歳の老将・鬼庭左月斎であった。政宗は全軍の指揮権を左月斎に委ね、その証として自らが用いる金色の采配を授けた 4 。これは、左月斎への絶対的な信頼を示すと共に、全軍に対して彼の命令が当主の命令であることを示す、極めて重い意味を持つ行為であった。

左月斎自身も、この戦が自らの死に場所となることを覚悟していた。彼は高齢を理由に重い甲冑を身に着けず、兜の代わりに鮮やかな黄色の綿帽子を被り、水色の陣羽織を纏うという軽装で戦場に臨んだ 4 。この異様な出で立ちは、戦場で敵味方の誰もが見分けられるように、意図的に自らを標的とするためのものであった。

戦況が伊達方の不利に傾き、連合軍の猛攻によって本陣が崩壊の危機に瀕すると、左月斎は自ら最も危険な役割である殿(しんがり)を務めることを申し出た 8 。殿軍とは、退却する本隊の最後尾にあって、追撃してくる敵軍を食い止めるための部隊であり、生還を期しがたい決死の任務であった。左月斎の一連の行動は、単なる老いの蛮勇ではなく、自らの命を以て若き主君と伊達家の未来を救うという、熟慮の末の戦略的な自己犠牲だったのである。

第三章:壮絶なる防戦

伊達軍が総崩れとなる中、左月斎は自らが率いる手勢を率いて、人取橋を渡り、怒濤の如く押し寄せる連合軍の只中へと突撃した 8 。記録によれば、彼は輿に乗り、そこから槍を振るって敵兵を突き伏せ、長年連れ添った配下の者たちは、彼の意を完璧に汲んで輿を自在に操ったという 20 。

その戦いぶりは、まさに一族の姓にふさわしい「鬼」の如き奮戦であった。わずかな兵力にもかかわらず、その凄まじい気迫と統率された動きは、数に勝る連合軍の進撃を一時的に完全に停止させた。この老将が決死の覚悟で稼いだ時間こそが、政宗と本隊が辛うじて本宮城へと退却するための、唯一の活路となったのである 4 。

やがて輿を担ぐ者たちも敵の矢弾に倒れ、左月斎は徒歩で戦うことを余儀なくされた。全身に傷を負い、返り血で黄色い綿帽子を赤く染めながらも、彼は最後まで戦場に立ち続けた 20 。その姿は、まさしく一身で敵の大軍を支える防波堤そのものであった。

第四章:鬼、死して名を残す

奮戦を続ける左月斎であったが、衆寡敵せず、ついに岩城常隆の軍勢に包囲された 20 。そして岩城家の家臣・窪田十郎によって討ち取られ、73年の壮絶な生涯を閉じた 4 。ある記録では、彼は刀を振り上げた体勢のまま絶命していたと伝えられており、その最期の瞬間まで闘志を失わなかったことが窺える 20 。

しかし、左月斎の死は決して無駄ではなかった。彼の犠牲によって時間を稼いだ政宗は、無事に本宮城へ逃げ延び、伊達家は滅亡の淵から生還した 4 。さらにその夜、連合軍の陣中では佐竹家の重臣・小野崎義昌が家臣に刺殺される事件が起こり、加えて佐竹の本国が北条氏に攻められるとの噂が流れるなど、不可解な出来事が続いた 19 。これらは政宗が放った忍者集団・黒脛巾組の謀略であったとも言われるが、いずれにせよこれらの混乱が原因で、あれほど強固であった連合軍は結束を失い、翌日には撤退を開始した。

政宗は、左月斎の比類なき忠功に報いるため、彼の隠居領を未亡人に終生安堵する旨を記した朱印状を発給し、その功績を篤く称えた 4 。人取橋の古戦場には、左月斎と共に散った約400名の伊達家臣を祀る「功士壇」が築かれ、その忠義は今なお語り継がれている 8 。左月斎の死は、悲劇的な損失であると同時に、若き政宗の治世の始まりを告げる、伊達家の新たな伝説の礎となったのである。

第四部:伝説と後世への影響

第一章:一族の継承

鬼庭左月斎の死後、その血と精神は嫡男・綱元によって受け継がれ、一族は新たな時代を生き抜いていく。

文禄元年(1592年)、朝鮮出兵の拠点であった肥前名護屋城にて、綱元は豊臣秀吉に謁見した。その際、秀吉は「鬼庭」という姓を聞き、「庭に鬼がいるのは縁起が悪い」として、同音でより縁起の良い「茂庭」へと改姓するよう命じた 1 。この改姓は、戦乱の世を象徴する「鬼」の名から、泰平の世にふさわしい「茂る庭」へと、時代の価値観が転換したことを示す象徴的な出来事であった。

茂庭家の家風を伝える、心温まる逸話が残されている。人取橋の戦いで父・左月斎を討ち取った岩城家臣・窪田十郎が、後に伊達軍の捕虜となった。家臣たちは父の仇を討つべしと息巻いたが、綱元は「虜囚を斬るのは武士の道に悖る」として彼を赦した。この度量の大きさに深く感銘を受けた窪田は、自ら願い出て綱元の家臣となり、終生茂庭家に忠誠を尽くしたという 1 。父の武勇だけでなく、その度量と仁愛をも受け継いだ綱元の器の大きさが窺える。

茂庭一族は、綱元とその子孫の代にわたり、仙台藩の重臣として存続した。彼らは松山の地を領地として与えられ、幕末までその地を治めた 11 。また、茂庭家は長寿の家系としても知られ、その秘訣を秀吉が綱元に尋ねたという逸話も残っている 1 。左月斎の自己犠牲の上に、一族は新たな時代を生き抜き、その名跡を後世へと伝えたのである。

第二章:逸話の検証

鬼庭左月斎の英雄的な生涯は、後世、様々な逸話によって彩られてきた。その中でも特に有名なのが、若き日の良直が甲斐国に赴き、戦国最強と謳われた武田信玄のもとで軍学を学んだというものである。一部の記録には、川中島の合戦にも参加した、あるいは幼い武田勝頼に会った、などと記されている 9 。

しかし、この逸話の信憑性については慎重な検討が必要である。これらの記述は、「記録にある」「らしい」といった曖昧な表現で語られることが多く、一次史料による確固たる裏付けは見出されていない 9 。当時の伊達家と武田家が、上杉家を共通の敵として同盟関係にあった時期があることは事実だが、良直が信玄に直接師事したという話は、彼の英雄像をさらに高めるために後世に付加された創作である可能性が高い。偉大な武将の伝説には、しばしば他の著名な人物との交流が語られるが、これもその一例と見なすべきであろう。

一方で、左月斎の人物像が広く知られるようになったのは、大衆文化の影響も大きい。特に1987年に放送されたNHK大河ドラマ『独眼竜政宗』では、俳優のいかりや長介氏が左月斎を演じ、その無骨で味のある演技は多くの視聴者に強い印象を残した 30 。このドラマを通じて形成された、口は悪いが忠義に厚い老将というイメージは、歴史上の人物としての左月斎の評価に大きな影響を与え、今日に至るまで彼のパブリックイメージの根幹を成している。

結論:左月斎が伊達政宗に残したもの

鬼庭左月斎良直の生涯は、まさしく戦国時代の譜代家臣の理想像を体現したものであった。天文の乱では若き当主として父と共に晴宗を支えて忠功を立て、輝宗の治世では評定役として遠藤基信と並び領国経営の中枢を担った。そして、その家庭生活における決断は、図らずも後の政宗政権を支える片倉景綱、茂庭綱元、そして喜多という中核的人材ネットワークを形成する礎となった。

彼が伊達政宗に残したものは、二つの側面から評価できる。第一に、物理的かつ直接的な遺産である。人取橋での決死の殿軍は、文字通り若き主君の命を救い、伊達家の滅亡を防いだ。彼の死がなければ、その後の「独眼竜」の活躍も、仙台藩62万石の繁栄も存在しなかったであろう。

第二に、精神的かつ象徴的な遺産である。彼の壮絶な最期は、伊達家臣団の中に「主君への絶対的な忠誠」と「自己犠牲の尊さ」を説く、強力な物語として刻み込まれた。この伝説は、政宗が家臣団を統率し、その士気を鼓舞する上で、計り知れない価値を持つ無形の資産となった。彼は政宗に命だけでなく、強力な求心力の源泉となる「物語」をも残したのである。

鬼庭左月斎良直は、世代間の橋渡し役であり、危機の時代の揺るぎない支柱であった。彼の公私にわたる生涯の軌跡は、伊達家史上最も著名な当主の飛躍に不可欠なものであったと言って過言ではない。その死は単なる終焉ではなく、「鬼の庭」が次世代の「茂る庭」へと受け継がれるための、生涯を賭した最後の奉公だったのである。

引用文献

- 鬼庭綱元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AC%BC%E5%BA%AD%E7%B6%B1%E5%85%83

- 伊達家関連史料に見る伊達政宗の三重臣らの出奔 https://hsaeki13.sakura.ne.jp/satou2024014.pdf

- F855 鬼庭実良 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/F855.html

- 鬼庭良直 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AC%BC%E5%BA%AD%E8%89%AF%E7%9B%B4

- 鬼庭良直 主を逃がし、自らは戦場に散る…!齢73にして最後の戦いに出陣 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ZJoJ0H6L4So

- 文字の歴史的英雄:茂庭綱元が文字や岩ケ崎に残した足跡 https://monjiima.jp/moniwatunamototomonji/

- 問 「伊達騒動」(山田野理夫)で、奉行と家老の職名が混用されています。 同一人物について、例 - 仙台市図書館 https://lib-www.smt.city.sendai.jp/wysiwyg/file/download/1/553

- 人取橋の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%8F%96%E6%A9%8B%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 鬼庭良直公~なとりのひと | 星の街仙台~伊達政宗が隠した無形の文化遺産〜 https://hexagram.jp/2017/09/19/%E9%AC%BC%E5%BA%AD%E8%89%AF%E7%9B%B4%E5%85%AC%EF%BD%9E%E3%81%AA%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%AE%E3%81%B2%E3%81%A8/

- 史伝 『仙台藩主伊達政宗と 官房長官 茂庭綱元 』 https://hsaeki13.sakura.ne.jp/satou20230104.pdf

- 仙台藩の家臣墓 https://rissho.repo.nii.ac.jp/record/6708/files/in_kiyo_36_103_ikegami.pdf

- 時代を生き、輝かせた女人 愛姫と伊達政宗 - アルファポリス https://www.alphapolis.co.jp/novel/614193496/180629418/episode/5711314

- 伊達家の武将たち/戦国観光やまがた情報局 https://sengoku.oki-tama.jp/m/?p=log&l=152831

- 【信長の野望 覇道】鬼庭左月斎の戦法と技能 - ゲームウィズ https://gamewith.jp/nobunaga-hadou/article/show/377424

- 【読者投稿欄】あなたの好きな戦国武将とその理由を教えてください - 攻城団 https://kojodan.jp/enq/ReadersColumn/3

- 前のページ - samidare http://samidare.jp/naoe/lavo?p=list&o=sd&ca=&off=165

- 伊達家の武将たち:戦国観光やまがた情報局 - samidare https://ssl.samidare.jp/~lavo/naoe/note.php?p=log&lid=152831

- 国分盛重- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%9C%8B%E5%88%86%E7%9B%9B%E9%87%8D

- 人取橋合戦 https://joukan.sakura.ne.jp/kosenjo/hitotoribashi/hitotoribashi.html

- 鬼の月・鬼庭左月斎(前田薫八) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054885039661/episodes/1177354054885039721

- 戦国観光やまがた情報局 - samidare https://ssl.samidare.jp/~lavo/naoe/note?p=list&off=15

- 忠義に生きた奥州の智将 片倉小十郎景綱|まさざね君 - note https://note.com/kingcobra46/n/nbd21394991df

- 史伝 『仙台藩主伊達政宗と 官房長官 茂庭綱元』 https://hsaeki13.sakura.ne.jp/satou20231201.pdf

- 片倉小十郎景綱-歴史上の実力者/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/44330/

- 【人取橋の戦い】若き伊達政宗が九死に一生を得た戦い【地形図で解説】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Akl5ull5IRE

- 陸奥国・人取橋古戦場 功士壇(鬼庭左月墓碑) https://ameblo.jp/date-kyo0625/entry-12605796495.html

- 茂庭綱元は文字の領主で岩ケ崎城とも深い関係が!茂庭町は茂庭氏から! https://monjiima.jp/moniwatunamoto/

- 茂庭氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%82%E5%BA%AD%E6%B0%8F

- 1 『茂庭家記録』のなかに、「長寿の秘訣について豊臣秀吉が茂庭綱元に尋ねた」との記述がある箇所を知り... | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000336116&page=ref_view

- 人気の「鬼庭左月」動画 4本 - ニコニコ https://www.nicovideo.jp/tag/%E9%AC%BC%E5%BA%AD%E5%B7%A6%E6%9C%88

- 『独眼竜政宗』(大河ドラマ) - 金太の超カオス・レビュー https://ncode.syosetu.com/n3357bb/119/

- 独眼竜政宗の登場人物とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%8B%AC%E7%9C%BC%E7%AB%9C%E6%94%BF%E5%AE%97%E3%81%AE%E7%99%BB%E5%A0%B4%E4%BA%BA%E7%89%A9