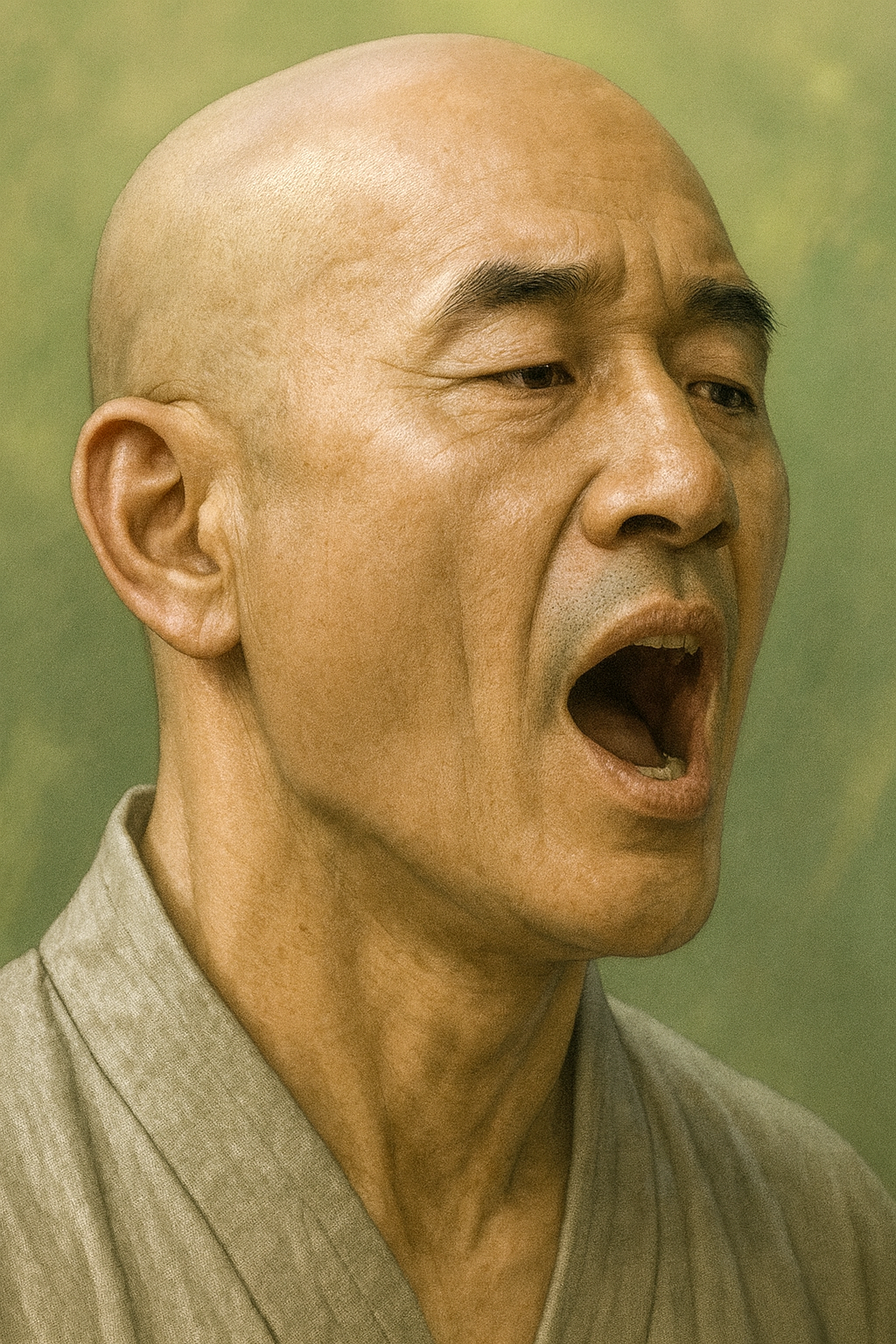

鴨長明

鴨長明は乱世に生きた知識人で、『方丈記』で無常観を説いた。挫折を経験し隠棲したが、歌人・音楽家としても活躍。その生涯は普遍的な文学へと昇華された。

鴨長明:乱世を生き、言葉を尽くした精神の軌跡

序章:乱世に生きた知識人、鴨長明という存在

平安時代の貴族社会が黄昏を迎え、武士が新たな時代の担い手として台頭する鎌倉時代。その激動の時代の境界線上に、鴨長明(1155年~1216年)という一人の知識人が生きた。彼は単なる歌人や随筆家という枠に収まらない、時代の証言者であった。彼の代表作『方丈記』は、天変地異や戦乱に揺れる世相を鋭く捉え、そこに生きる人間の儚さを描き出して、後世の日本人に計り知れない影響を与え続けている。

しかし、彼の人物像は『方丈記』の作者、あるいは世を捨てた隠者という一面的なイメージに留まるものではない。その生涯は、名門神官の家に生まれながらも挫折を味わい、宮廷歌人として、また琵琶の名手として時代の最先端の文化に身を投じながらも、ついに俗世での栄達を諦め、隠棲の道を選んだという、複雑な葛藤の軌跡そのものであった。

本報告書は、鴨長明の生涯を時系列に沿って詳細に追うとともに、彼の残した『方丈記』、『発心集』、『無名抄』といった主要な著作を深く分析することで、彼の多面的なペルソナを統合し、その精神の内奥に分け入ることを目的とする。神官、宮廷歌人、音楽家、そして隠者―これらの顔を持つ一人の人間が、いかにして時代の苦悩と対峙し、それを普遍的な文学へと昇華させたのか。その過程を解き明かすことで、鴨長明という存在の現代的意義を再考する。

鴨長明 略年譜

|

西暦 |

和暦 |

長明の年齢 |

主な出来事・著作 |

|

1155年 |

久寿2年 |

1歳 |

賀茂御祖神社(下鴨神社)の禰宜・鴨長継の次男として誕生 1 。 |

|

1161年 |

応保元年 |

7歳 |

従五位下に叙せられる 1 。 |

|

1172年頃 |

承安2年頃 |

18歳頃 |

父・長継が死去。神官としての後ろ盾を失う 1 。 |

|

1181年 |

養和元年 |

27歳 |

家集『鴨長明集』を発表 2 。 |

|

1200年 |

正治2年 |

46歳 |

後鳥羽院主催の「正治後度百首」に参加 1 。 |

|

1201年 |

建仁元年 |

47歳 |

後鳥羽院の和歌所寄人に任命される 1 。 |

|

1204年 |

元久元年 |

50歳 |

河合社の禰宜職を望むも叶わず、出家。法名を蓮胤と号す 1 。 |

|

1208年頃 |

承元2年頃 |

54歳頃 |

大原から日野に移り、方丈の庵を結ぶ 1 。 |

|

1211年 |

建暦元年 |

57歳 |

鎌倉へ下向し、将軍・源実朝と会見する 1 。歌論書『無名抄』を執筆開始か 10 。 |

|

1212年 |

建暦2年 |

58歳 |

『方丈記』を執筆 3 。 |

|

1216年頃 |

建保4年頃 |

62歳 |

仏教説話集『発心集』を完成させ、没したとされる 3 。 |

第一章:神官の家系と挫折―世俗における栄達の夢と現実

鴨長明の精神性を形成した根源を探るには、まず彼の人生の前半、すなわち俗世での成功を渇望しながらも、度重なる挫折によってその道を断たれていく過程を理解することが不可欠である。彼の代名詞ともいえる厭世観や隠棲思想は、この時期の経験に深く根ざしている。

1.1 生い立ちと約束された未来の揺らぎ

鴨長明は久寿2年(1155年)、京都の賀茂御祖神社(下鴨神社)の最高位の神官である正禰宜・鴨長継の次男として生を受けた 1 。幼少期は「菊大夫」と称され、わずか7歳で従五位下に叙爵されるなど、その将来は約束されたかに見えた 2 。この時代の貴族社会において、家柄と父の地位は、彼の未来を輝かしいものとする最大の保証であった。

しかし、その運命は承安2年(1172年)から3年(1173年)頃、長明が19歳前後の時に暗転する。父・長継が35歳の若さで急死したのである 1 。この突然の出来事により、長明は最も強力な後ろ盾を失った。神社の実権は、父の死を待っていたかのように遠縁の鴨祐季、そしてその子である祐兼へと移っていく 1 。これにより、長明が父の跡を継いで神官として栄達する道は、事実上、閉ざされてしまった。彼の人生最初の、そして最大の挫折であった。

1.2 芸術への傾倒―もう一つの立身出世の道

神職としてのキャリアに早々に見切りをつけざるを得なくなった長明は、次なる活路を芸術の世界に求めた。和歌と音楽、特に琵琶の才能を磨き、それをもって宮廷社会で身を立てようと考えたのである 2 。

和歌は、父も師事した当代随一の歌僧・俊恵の門下に入り、その薫陶を受けた 2 。俊恵が主宰した私的な歌学サークル「歌林苑」の会衆として早くから頭角を現し、その才能は徐々に都の歌壇に知られるようになっていく 1 。一方、琵琶は楽所預(宮中の音楽機関の長官)であった中原有安に学び、こちらも専門家として認められるほどの腕前であった 1 。和歌と管弦の道は、家柄という後ろ盾を失った彼が、自らの実力のみで貴族社会を渡り歩くための、いわば両翼となったのである。

1.3 宮廷歌人としての飛躍と見えざる壁

長明の芸術的才能は、和歌に格別の情熱を注いでいた後鳥羽院の目に留まることとなる。正治2年(1200年)の後鳥羽院後度百首に参加するなど、院が主催する数々の歌合に召され、宮廷歌人としての地位を確立していった 1 。

そのキャリアの頂点といえるのが、建仁元年(1201年)、後鳥羽院が『新古今和歌集』撰進のために設置した和歌所の寄人(よりうど)への抜擢である 1 。これは、藤原定家や藤原家隆といった、当代を代表するそうそうたる歌人たちと肩を並べる名誉であり、長明の実力が公に認められた証であった 6 。

しかし、この栄光の裏には、目に見えない壁が存在した。長明は和歌所の正式メンバーという地位を得ながらも、歌壇の主流派、すなわち藤原俊成・定家親子が率いる御子左家(みこひだりけ)の中核には、決して入り込むことができなかった。事実、定家が記した日記『明月記』において、長明の存在はほとんど無視され続けている 17 。長明は、定家らが牽引した「有心体(うしんてい)」と呼ばれる当時の最新の歌風を意識的に取り入れ、主流派に認められようと努力した形跡がある 17 。だが、家柄や人脈といった非公式な力学が支配する宮廷歌壇において、彼はあくまで「傍流」の存在であり、完全なインサイダーにはなれなかった。この経験は、彼の社会に対する疎外感を静かに深めていったと考えられ、後に経験する神官職を巡る決定的な挫折と、心理的に深く通底するものであった。

1.4 河合社禰宜職事件―人生を決定づけた挫折

元久元年(1204年)、長明が50歳を迎えた年に、彼の人生を決定づける事件が起こる。かつて父も務めた賀茂御祖神社の摂社である河合社(ただすのやしろ)の禰宜の職に、欠員が生じたのである 1 。この職は、下鴨神社の禰宜本体へと昇進するための重要なステップであり、長明にとっては、失われた父祖伝来の地位を取り戻し、一族に復権を果たすための最後の、そして最大の好機であった 18 。

彼の才能を高く評価していた後鳥羽院は、その厚意から長明を禰宜に推挙する内意を示した 1 。長明にとって、これは長年の鬱屈が晴れる千載一遇の機会であった。しかし、この院の配慮に対し、当時、下鴨神社の実権を握っていた一族の長老・鴨祐兼が猛然と反対の声を上げる。祐兼は自らの長男・祐頼をその職に就けるべく、強硬に抵抗したのである 1 。

事態を収拾しようとした後鳥羽院は、祐兼の要求を容れて祐頼を河合社の禰宜とする代わりに、別の由緒ある社を官社に昇格させ、その初代禰宜の職を長明に与えるという折衷案を提示した 18 。これは院の最大限の配慮であったが、長明はこの代案をきっぱりと拒絶する 2 。彼のプライドがそれを許さなかった。彼が渇望したのは、単なる神職の地位ではなかった。父から受け継ぐはずだった「鴨社の禰宜」という、家系の正統性そのものであった。

この一件で、俗世における栄達の夢を完全に打ち砕かれた長明は、後鳥羽院の慰留も聞かず、務めていた和歌所の寄人の職も辞し、ついに世を捨てる決意を固める。五十にして、彼は出家の道を選んだのである 1 。

1.5 『文机談』が伝えるもう一つの遁世理由―秘曲「啄木」事件

長明の出家の理由については、後世に成立した音楽説話集『文机談(ふづくえだん)』が、全く異なる逸話を伝えている 16 。それは、彼の芸術家としての情熱が引き起こした事件であった。

それによれば、長明は管弦の名人たちを賀茂神社の奥まった場所に集め、「秘曲尽くし」と称する私的な演奏会を催した。その会の盛り上がりが最高潮に達した時、長明は興奮のあまり、師である中原有安から正式な伝授を受けていない琵琶の秘曲「啄木(たくぼく)」を、満座の中で演奏してしまったという 16 。秘曲とは、師から弟子へと一子相伝で受け継がれるべきものであり、未伝授の者が公の場で演奏することは、芸道の伝統と秩序を破壊する「道の狼藉」と見なされる重罪であった 21 。

このことが、琵琶西流の正統性を自負する藤原孝道らの知るところとなり、彼は後鳥羽院に長明の罪を訴え出た。その結果、長明は宮中から追放され、都を逃れるようにして出家した、というのである 16 。

この「啄木事件」の真偽は定かではないが、先の「河合社事件」と並べて考察すると、長明の人物像がより立体的に浮かび上がってくる。河合社事件が、家柄や一族内の政治力学といった「社会的・制度的規範」との衝突であるのに対し、啄木事件は、秘曲伝授という厳格なルールを破る「芸術的・文化的規範」との衝突である。両者は表面的な原因こそ異なるものの、その根底には、長明の持つ強烈な自負心と芸術への純粋な情熱が、既存の権威や硬直した社会システムと相容れなかったという共通の構造が見て取れる。彼の遁世は、単なる「敗北者の逃避」ではなく、世俗のルールにも、芸道のルールにも完全には従属できない、彼の孤高の精神性がもたらした必然的な帰結であったのかもしれない。

第二章:方丈の庵―無常を見つめる眼差し

出家し、俗世との縁を断った鴨長明。彼の思索は、日野の山中に結んだわずか一丈四方の庵室「方丈の庵」で結晶化する。それが、日本文学史に不朽の名を刻む『方丈記』である。この作品は、単なる隠者の随筆に留まらず、優れた災害文学であり、鋭い社会批評であり、そして徹底した自己省察の書として、多面的な価値を放っている。

鴨長明 主要著作概要

|

作品名 |

ジャンル |

推定成立時期 |

主題・内容の要点 |

|

方丈記 |

随筆 |

1212年(建暦2年) |

仏教的無常観を基調に、天変地異や飢饉といった世の不安と、方丈の庵での閑居生活、そして自己のあり方への問いを記す 11 。 |

|

発心集 |

仏教説話集 |

1216年(建保4年)頃 |

発心・遁世・往生をテーマに、名利を捨てて仏道を求めた多様な人々の逸話を集め、編者の感想を付す 12 。 |

|

無名抄 |

歌論書 |

1211年(建暦元年)以降 |

師・俊恵の教えを中心に、和歌の故実や作法、逸話を説話的な形式で記す。余情や幽玄を重んじる美意識が窺える 10 。 |

|

鴨長明集 |

私家集 |

1181年(養和元年)頃初撰 |

出家前の宮廷歌人時代から晩年に至るまでの和歌を収める。孤独や無常を詠んだ繊細な歌が多い 2 。 |

2.1 隠棲の始まり―大原から日野へ

元久元年(1204年)に出家した長明は、法名を蓮胤(れんいん)と号した 3 。まず彼が隠棲の地として選んだのは、都の喧騒から離れた洛北大原であった 7 。ここで数年を過ごした後、承元2年(1208年)頃、さらに人里離れた山城国日野(現在の京都市伏見区日野)へと居を移す 1 。

彼が終の棲家として結んだのは、移動を前提とした組み立て式の小さな庵室であった。その広さは間口・奥行きともに一丈(約3メートル)四方。この広さから「方丈の庵」と呼ばれ、彼の代表作の名の由来ともなった 2 。面積にして約五畳半ほどのこの質素な住まいは、下鴨神社の21年ごとの式年遷宮で社殿が造り替えられる様式から着想を得た、プレハブ構造であったという 26 。この小さな空間が、彼の広大な思索の宇宙となったのである。

2.2 『方丈記』の世界―構成と文体

建暦2年(1212年)、長明が58歳の時に『方丈記』は成立した 3 。その文体は、和文の流麗さと漢文の簡潔・論理性を巧みに融合させた「和漢混淆文」の初期の傑作として高く評価され、後の『徒然草』などにも大きな影響を与えた 4 。

特筆すべきは、その極めて論理的な構成である。作品は、「序章(人と栖の無常という主題の提示)」に始まり、「第二章(その主題を裏付ける五大災厄の具体的描写)」、「第三章(世の生きづらさの述懐と出家の経緯)」、「第四章(方丈の庵での閑居の楽しみ)」、そして「終章(その閑居への執着をも疑う自己への問いかけ)」という、見事な論理展開を見せる 11 。これは、心に浮かぶままを書き留めた随想というよりは、明確な主題と構成を持つ一つの完成された論文、あるいは法語文学と呼ぶにふさわしい 14 。

2.3 五大災厄―最古の災害ルポルタージュとして

『方丈記』が現代においても強いインパクトを持つ理由の一つに、長明が青年期から壮年期にかけて実際に体験した五つの大災害の描写がある。

- 安元の大火 (1177年):都の三分の一を焼き尽くした大火事。

- 治承の辻風 (1180年):巨大な竜巻が多くの家屋をなぎ倒した。

- 福原遷都 (1180年):平清盛による突然の遷都がもたらした都の混乱。

- 養和の飢饉 (1181-82年):2年間にわたる飢饉と疫病で、夥しい数の死者が出た。

- 元暦の大地震 (1185年):大地が裂け、山が崩れるほどの大地震。

これらの描写は、客観的かつ写実的な筆致に貫かれており、さながら現代のルポルタージュ文学のようである 11 。特に養和の飢饉の記録は凄惨を極め、淀川の河原が死体で埋め尽くされる様や、息絶えた母の傍らでその乳房にしゃぶりつく赤子の姿など、その観察眼は読む者に戦慄を覚えさせる 22 。

しかし、これらの災害記録が持つ意味は、単なる歴史的資料としての価値に留まらない。長明はこれらの天変地異を、自らの哲学を証明するための「証拠」として巧みに配置している。すなわち、「都の栄華も、人の命も、財産も、これほどまでにあっけなく、理不尽に失われる。このような不確かなものに執着し、心を悩ませること自体が、いかに無意味であるか」という、彼の根源的な「無常観」を読者に納得させるための、極めて強力な論拠として機能させているのである 11 。したがって、『方丈記』の災害描写は、客観的な「記録文学」であると同時に、長明の思想を正当化するための極めて主観的な「論証文学」という、二重の性格を帯びていると言えよう。

2.4 「無常観」の深層―諦念を超えた哲学

「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」 3 。

このあまりにも有名な一節に象徴される『方丈記』の無常観は、単なる世のはかなさを嘆く諦念(ペシミズム)ではない。それは、古代ギリシャの哲学者ヘラクレイトスの「万物は流転する」という思想にも通じる、普遍的な世界認識である 29 。長明は、この世のあらゆるものは絶えず変化し、留まることがないという世界のありのままの実相を直視した上で、ではその中で人間はいかに生きるべきかを問う、積極的な哲学を展開する。

彼は、富や名誉、地位といった、自分自身の外にある不確かな価値に依存する生き方の危うさを、五大災厄の例をもって徹底的に論証する。そして、それらに執着することから解放され、自らの内面的な安らぎと、必要最低限のもので満ち足りる自足した生活(長明はこれを「養性」と呼ぶ)にこそ、真の価値を見出すのである 30 。

2.5 結びの自問―徹底した自己凝視

方丈の庵での質素だが心穏やかな生活の喜びを、詩情豊かに語った後、物語は終盤で劇的な転回を見せる。長明は、安らぎを得たはずの自らの心に、再び鋭い問いの刃を向けるのである。「この閑居の生活を愛し、執着していること自体が、煩悩ではないのか。世を捨てたと言いながら、庵の生活に愛着を持つことは、仏道修行の妨げになるのではないか」と 11 。

この結びの自問自答は、彼が単なる世捨て人ではなく、最後まで自己の心のありようを問い続けた、誠実極まりない思索家であったことを何よりも雄弁に物語っている。悟りきることのできない人間としての苦悩と、そこから目を逸らさない知的な誠実さ。それこそが、この作品に時代を超えた普遍的な感動を与えている源泉であろう 25 。

第三章:心の師を求めて―『発心集』と『無名抄』にみる思索

『方丈記』とほぼ時を同じくして、長明はさらに二つの重要な著作を世に送り出した。『発心集』と『無名抄』である。仏教説話集と歌論書という形式こそ異なるが、この二作品は、長明の仏教観と芸術観、ひいては彼の人間観を理解する上で、『方丈記』と相互に補完しあう不可欠なテキストである。

3.1 『発心集』―衆生の迷いと多様な救い

『発心集』は、長明の晩年に編纂された仏教説話集である 12 。その名の通り、人々が「発心(悟りを求める心を起こすこと)」し、俗世を捨て(遁世)、極楽往生を遂げるに至った様々な逸話を集めている 32 。

この説話集の最大の特徴は、長明が取り上げる人物像の多様性にある。登場するのは、高僧としての名声が立つことを嫌い、忽然と姿を消して渡し守に身をやつした玄賓僧都(げんぴんそうず)や、わざと奇行に及び「狂人」との噂を立てさせて世俗の名利から逃れようとした僧賀上人(そうがしょうにん)といった、型破りな聖たちである 12 。また、俗世にありながらも和歌や音楽といった芸道に打ち込むことで無我の境地に達し、救いを得た人々の話も収められている。

ここに、長明独自の人間観が色濃く反映されている。彼が賞賛し、共感を寄せるのは、既存の権威や形式、常識にとらわれず、自らの信じる道、独自の方法で仏道を追求し、あるいは心の平安を見出した人々である。これは、第一章で詳述した長明自身の生き方と見事に重なり合う。彼もまた、神官社会の家柄主義、宮廷歌壇の派閥、芸道の厳格な掟といった「型」に収まりきれず、そこから弾き出された人物であった。

したがって、『発心集』の編纂という行為は、単なる仏教説話の蒐集に留まらない。それは、長明自身の挫折に満ちた生き方を肯定し、自らの選択の正当性を、先人たちの多様な姿に投影して探求する、いわば自己救済の試みであったと考えられる。彼は、画一的な救済の物語ではなく、個々の人間の心のあり方に根ざした、多様で人間的な救いの形を模索していたのである。

3.2 『無名抄』―歌論に宿る美意識と師への敬愛

『無名抄』は、建暦元年(1211年)以降に成立したとされる歌論書である 10 。約80段にわたる説話的な形式で、和歌の故実や作法、歌人たちの逸話などが、長明自身の見解を交えて生き生きと語られる 23 。

この書で一貫して示されるのは、師である俊恵法師への深い敬愛と、その教えの継承である。その思想を象徴するのが、藤原俊成の有名な和歌「夕されば野辺の秋風身にしみて鶉鳴くなる深草の里」をめぐる逸話である 33 。俊成自身はこの歌を会心の作と考えていたが、俊恵は後にこっそりと長明にこう語ったという。「あの歌は、『身にしみて』という腰の句が実にもったいない。言葉で情をはっきりと言い尽くしてしまっている。これほどの歌は、ただ情景を言い流すように詠むだけで、聞く者が自ずと身にしみるように感じさせるべきだ。そうすることで、歌に奥ゆかしさや余情が生まれるのだ」 34 。

この俊恵の批評は、直接的な感情表現よりも、言葉の背後に漂う暗示や気配、そしてそこから生まれる深い余韻を重んじる美意識を示している。これは、後に「幽玄」として大成される新古今時代の美学の核心に触れるものであり、長明が師・俊恵からその精神を確かに受け継いでいたことを示している 24 。『無名抄』は、単なる技術論ではなく、長明の繊細な美意識と人間観察が凝縮された、文学的な香気高い作品なのである。

第四章:晩年の旅路と後世への遺産

世俗を捨て、方丈の庵で思索の限りを尽くした長明であったが、その晩年は意外にも活動的であった。鎌倉への旅は、彼の人生の最終章に新たな光景をもたらした。そして彼の死後、その作品と思想は、時代を超えて日本人の精神に深く刻み込まれていくことになる。

4.1 鎌倉下向と源実朝との会見

建暦元年(1211年)、長明は57歳にして、はるばる東国の鎌倉へと下向する 1 。これは、和歌に深く傾倒していた鎌倉幕府第三代将軍・源実朝からの招聘によるものであったとされる 1 。『吾妻鏡』によれば、長明は鎌倉滞中に再三にわたって実朝と会見し、京の文化や和歌について語り合ったという 9 。これは、公家文化の粋を体現する京の知識人と、武家政権の長でありながら京文化に憧憬を抱く若き将軍との邂逅という、文化史的に極めて象徴的な出来事であった。

この鎌倉滞在中、長明は初代将軍・源頼朝の廟所である法華堂を参拝している。そこで彼は、かつて天下を席巻した権力者の栄華も今は昔となり、ただ苔むした堂に山風が吹くだけであるという無常の感慨を込めて、一首の和歌を詠んだ 36 。

草も木も 靡きし秋の 霜消えて 空しき苔を 払う山風

この歌は、権力の栄枯盛衰という、『平家物語』にも通じる無常観を鮮やかに描き出しており、長明の生涯を貫く思想が、鎌倉の地においても揺るぎないものであったことを示している。

4.2 歌人としての鴨長明―『鴨長明集』の世界

長明の創作活動の原点は、生涯を通じて詠み続けた和歌にあった。彼の私家集である『鴨長明集』には、宮廷歌人として華やかに活動した青年期から、隠者として孤独な思索にふけった晩年に至るまでの、彼の心の軌跡が刻まれている 2 。

その作風は繊細にして内省的であり、特に孤独や無常をテーマにした歌に秀歌が多い。例えば、和歌所の歌合で詠まれ、高い評価を得た以下の歌は、彼の真骨頂を示すものである 25 。

よもすがら独りみ山の真木の葉にくもるもすめるありあけの月

(意訳:一晩中、独りで見つめる深山の杉の葉。その葉叢に隠れて時には曇り、時には澄んで見える有明の月よ。)

この歌は、深山の静寂と孤独、そしてその中で見出す微かな光という、彼の隠棲生活の心象風景そのものである。また、消えゆくものへの共感を詠んだ「蚊遣火の消えゆく見るぞあはれなるわが下燃えよはてはいかにぞ」(意訳:蚊遣火が静かに消えてゆくのを見るのは、しみじみと心打たれる。私の燻る恋心も、果てはどのようになってしまうのだろうか)といった歌には、彼の感受性の鋭敏さが表れている 25 。

これらの和歌に見られる主題は、『方丈記』や『発心集』の世界観と深く響き合っている。例えば、「行く水に雲井の雁のかげみれば数かきとむる心地こそすれ」(意訳:流れる水面に空飛ぶ雁の影が映るのを見ていると、その数を心で書き留めているような気持ちになる)という歌は、『方丈記』冒頭の「ゆく河の流れ」と主題的に重なる 25 。このように、彼の創作活動は、随筆、説話、和歌というジャンルの違いを超えて、「流転」「消滅」「孤独」「無常」といった主題が一貫して流れる通奏低音となっている。彼の全作品は、一つの巨大な世界観を、異なる側面から照らし出したものとして統合的に理解することができる。

4.3 死と後世への影響

鎌倉から京に戻った長明は、建保4年(1216年)、方丈の庵にてその62年の生涯を閉じたとされる 3 。

彼の死後、その名は主に『方丈記』によって不朽のものとなった。この作品は、清少納言の『枕草子』、吉田兼好の『徒然草』と並んで「日本三大随筆」と称され、後世の日本人の死生観や美意識に絶大な影響を与え続けた 27 。特に、簡潔でありながら深い無常観を湛えた冒頭部分は、時代を超えて多くの人々に愛誦されてきた。

また、彼の生き方そのものも、「中世の隠者」の典型として人々の心に刻まれた 3 。世俗的な価値観から距離を置き、華やかな成功ではなく、自己の内面と向き合うことに人生の価値を見出すという彼の姿勢は、後世の多くの文学者や思想家にとって、一つの理想的な生き方の象徴となったのである。

終章:世を背き、言葉を尽くした生涯

鴨長明の生涯を貫いていたのは、世俗的な栄達への強い野心と、それが叶わなかったことによる深い挫折、そしてそこから生まれた徹底した自己省察と精神的安寧への希求という、二つの相反する力の間の、絶えざる緊張関係であった。彼は決して、初めから世を捨てた隠者だったわけではない。むしろ、誰よりも強く俗世での成功を望み、そのための才能にも恵まれていた。しかし、家柄、一族の確執、そして自身の不器用なまでのプライドが、その道を阻んだ。

彼にとって、和歌や音楽、そして『方丈記』に代表される文筆活動は、単に才能を世に知らしめるための手段ではなかった。それは、俗世との軋轢の中で傷ついた魂を癒し、挫折に満ちた自らの生を意味づけるための、不可欠な救済行為そのものであった。言葉を尽くして世の無常を語り、庵の生活を記すことは、彼が自らの存在を確かめ、世界の不条理と和解するための、唯一の方法だったのである。

天変地異、戦乱、そして社会の大きな変革期という、先の見えない不安な時代を生きた鴨長明。彼が『方丈記』で示した、不確実な世界と向き合うための知恵と、人間存在の根源を問い続けるその真摯な姿勢は、800年以上の時を超えた今もなお、色褪せることはない。災害や社会不安が絶えない現代において、足るを知り、自らの内なる声に耳を澄ますことの重要性を説いた彼の言葉は、我々にとっても多くの示唆を与え続けている。鴨長明は、世を背くことによって、かえって時代を超えた普遍性を獲得した、稀有な精神の持ち主であったと言えよう。

引用文献

- 鴨長明 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B4%A8%E9%95%B7%E6%98%8E

- 鴨長明 日本史辞典/ホームメイト https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/kamono-chomei/

- 鴨長明(カモノチョウメイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%B4%A8%E9%95%B7%E6%98%8E-46933

- 作者:鴨長明 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E4%BD%9C%E8%80%85:%E9%B4%A8%E9%95%B7%E6%98%8E

- 鴨長明(かものちょうめい) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_ka/entry/030799/

- Title 定家と長明 - 慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA) https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php/AN00072643-00690001-0001.pdf?file_id=70958

- 鴨長明 千人万首 - asahi-net.or.jp https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/tyoumei.html

- 方丈の庵跡 - 京都観光 https://ja.kyoto.travel/tourism/single02.php?category_id=8&tourism_id=933

- 鴨長明について知らなかった、いろいろなこと・・・【山椒読書論(485)】 https://enokidoblog.net/sanshou/2014/09/11447

- 無名抄 - やたがらすナビ https://yatanavi.org/rhizome/%E7%84%A1%E5%90%8D%E6%8A%84

- 方丈記|国史大辞典・世界大百科事典・日本古典文学全集 ... https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=822

- 発心集|国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典|ジャパン ... https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=818

- 発心集 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E5%BF%83%E9%9B%86

- 鴨長明 その人と文学(2025年度)|生涯学習・公開講座 - 大阪公立大学 https://www.omu.ac.jp/lifelong-learning/course/event-05110.html

- 鴨長明 | 兵庫ゆかりの作家 | ネットミュージアム兵庫文学館 - 兵庫県立美術館 https://www.artm.pref.hyogo.jp/bungaku/jousetsu/authors/a2024/

- 鴨長明遁世の一考察 : 『文机談』と『源家 長日記』を中心として https://hosei.ecats-library.jp/da/repository/00010207/nbs_82_kaneko.pdf

- 42夜 『方丈記』 鴨長明 − 松岡正剛の千夜千冊 https://1000ya.isis.ne.jp/0042.html

- 鴨長明の「幸福」 (誌上シンポジウム 幸福について) https://shizuoka.repo.nii.ac.jp/record/8766/files/20-0109.pdf

- 河合社(ただすのやしろ)にある鴨長明方丈の庵(復元) - 伏見通信 ... https://fushimimomoyama.jimdofree.com/%E9%B4%A8%E9%95%B7%E6%98%8E/

- 『文机談』 74(長明事) - 雅楽研究所「研楽庵」 - FC2 http://houteki.blog106.fc2.com/blog-entry-1248.html?sp

- 191116方丈記㉝ - shikunshi7844 ページ! https://www.kirigaoka1678.com/%E5%8F%A4%E5%85%B8%E8%AC%9B%E8%AA%AD/191116%E6%96%B9%E4%B8%88%E8%A8%98%E3%89%9D/

- 鴨長明の方丈記で知る日本人の無常観と死生観 https://www.sougiya.biz/kiji_detail.php?cid=1705

- 無名抄 - e国宝 https://emuseum.nich.go.jp/detail?langId=ja&webView=&content_base_id=100410&content_part_id=000&content_pict_id=0

- 【267】名教師俊恵の教え - 小倉山荘 https://ogurasansou.jp.net/columns/arakaruta/2018/01/13/2464/

- 〈あとがきのあとがき〉悟りの境地に至れない! 揺れる男、鴨長明 ... https://www.kotensinyaku.jp/column/2018/11/006807/

- 方丈の庵跡 京都通百科事典 - 京都通百科事典(R) https://www.kyototuu.jp/Sightseeing/HistorySpotHoujyouAn.html

- 【後編】「最古の災害文学」「最古の論文」読み継がれる『方丈記』の魅力に迫る - 東大新聞オンライン https://www.todaishimbun.org/hojokikohenn_20230821/

- 琵琶の歴史15:第四話 王朝の琵琶⑤~末法の世の琵琶樂人・鴨長明 http://biwa-gesshin.blogspot.com/2015/04/blog-post_8.html

- 身体を使い、心を慰める。世界文学『方丈記』から読み解く嗜好体験、インド出身の日本研究者に聞いた | DIG THE TEA https://digthetea.com/2023/08/gouranga_charan_pradhan_01/

- 【方丈記の内容解説】キーワードは無常観!「方丈記」の奥深さ - 家庭教師ファースト https://www.kyoushi1.net/column/other-trivia/houjouki/

- 仏教的無常観だけではない『方丈記』のおもしろさ | テクノアイ https://www.shimztechnonews.com/topics/conCafe/2020/2020-04.html

- 仏教説話の世界 http://hal.la.coocan.jp/b_class/buddha_00.html

- 【193】自薦と他薦 - 小倉山荘 https://ogurasansou.jp.net/columns/arakaruta/2018/01/16/2307/

- 『無名抄』「深草のこと・おもて歌のこと・俊成自讃歌のこと」 | 教師の味方 みかたんご https://kyoushinomikata.com/munyousyou-hukakusanokoto/

- Fukakusa Village / About the Song of the Front / Shunzei's Self-praise [Mumyosho] Textbook Commen... - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=v3-jGQtnPH8

- 【いざ鎌倉(27)】源実朝による代替わり徳政と鴨長明の鎌倉来訪 - note https://note.com/kiyosada/n/na2f596aa7bf1

- 源実朝と鴨長明 https://www.yoritomo-japan.com/jinbutu/genji-4-sanetomo-tyoumei.html

- 【鴨長明】の代表作3つまとめ!あらすじ・成立年代は?~国語予備校講師の文学史解説 https://japanese-library.com/kamonotyomei/

- 日本文学史マスターへの道⑰『方丈記』 - okke https://okke.app/words/p/8C3krs0JT8kMG