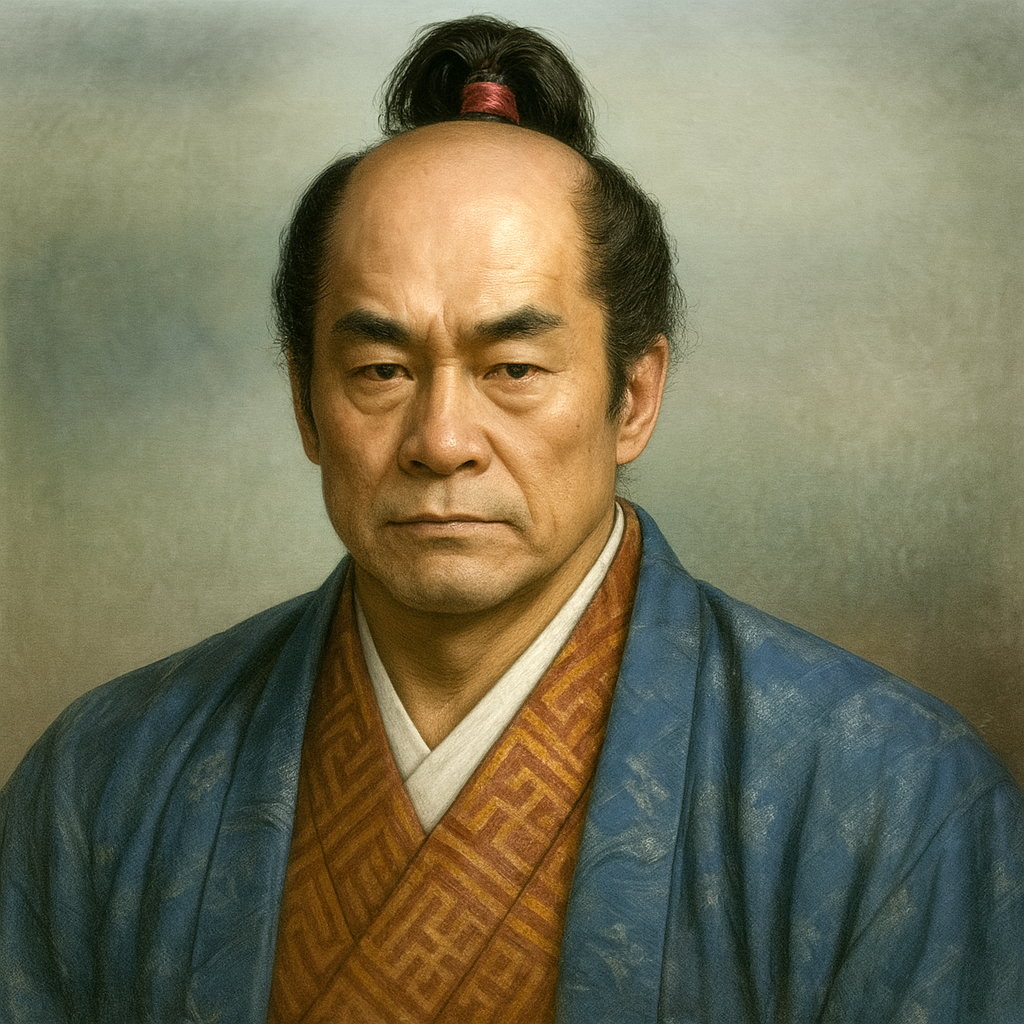

龍造寺長信

龍造寺長信は隆信の実弟。沖田畷の戦後、鍋島直茂と協力し家を支え、豊臣秀吉に接近。多久家を継承し、鍋島藩の重鎮として一族の存続と繁栄に貢献した賢臣。

肥前の賢臣、龍造寺長信の実像 ―「肥前の熊」を支え、新時代の礎を築いた男の生涯―

序章:龍造寺長信 ―再評価されるべき「補佐役」の真価

日本の戦国史を彩る群雄の中で、龍造寺隆信の名は「肥前の熊」という勇猛な異名と共に、九州の一角に巨大な権勢を築き上げた覇者として記憶されている。その圧倒的な武威と苛烈なまでの野心は、敵対する大友氏や島津氏を震撼させ、一代にして龍造寺家を肥前国の支配者へと押し上げた。しかし、その栄光の影には、常に冷静な眼差しで一族の未来を見据え、その破滅的なまでの「剛」を補完する「柔」の力で支え続けた人物がいた。それが、隆信の実弟、龍造寺長信である。

長信は、兄・隆信の片腕として西肥前の防衛線を一手に担う方面軍司令官であり、また、一族最大の危機であった沖田畷の戦いでは、壊滅した軍を立て直す危機管理者でもあった。さらに、時代の潮流が豊臣、徳川へと移り変わる中で、沈みゆく龍造寺の名跡から自らの家系を巧みに切り離し、近世大名佐賀藩の重臣筆頭「多久家」の始祖として家名を後世に繋いだ、卓越した政治家でもあった。

しかし、その多岐にわたる功績にもかかわらず、長信の評価は、あまりにも強烈な個性を放つ兄・隆信の陰に隠れ、単なる「有能な補佐役」という枠組みに留まりがちであった。本報告書は、この固定化された人物像に再検討を加え、長信が単なる補佐役を超え、龍造寺家の存続と発展に不可欠な戦略家であり、新時代への移行を成功させた生存戦略の達人であったことを明らかにすることを目的とする。彼の生涯を丹念に追うことで、英雄の物語の裏で歴史を動かした、もう一人の主役の実像に迫る。

龍造寺長信 関連年表

|

西暦(和暦) |

長信の年齢 |

長信の動向・出来事 |

関連する国内・九州の情勢 |

|

1538(天文7) |

1歳 |

龍造寺周家の三男として誕生。 |

足利義昭誕生。 |

|

1545(天文14) |

8歳 |

龍造寺家当主・胤信(後の隆信)らが、謀略により主君・少弐冬尚に追われる。 |

河越夜戦。 |

|

1559(永禄2) |

22歳 |

兄・隆信が江上武種を破り、肥前東部における支配権を確立。 |

桶狭間の戦い(翌年)。 |

|

c. 1570(元亀元) |

33歳 |

西肥前の要衝・梶峯城主に任命され、有馬・松浦氏への備えを担う。 |

石山合戦始まる。 |

|

1578(天正6) |

41歳 |

耳川の戦いで大友氏が島津氏に大敗。九州の勢力図が激変する。 |

|

|

1584(天正12) |

47歳 |

沖田畷の戦いに参陣。兄・隆信戦死。敗残兵をまとめ撤退を指揮。 |

小牧・長久手の戦い。 |

|

1587(天正15) |

50歳 |

豊臣秀吉の九州平定。龍造寺政家は所領を安堵されるが、実権は鍋島直茂が掌握。 |

|

|

c. 1591(天正19) |

54歳 |

肥前の名族・多久安順の養子となり、多久家の家督を継承。 |

|

|

1592(文禄元) |

55歳 |

文禄の役。鍋島直茂に従い、朝鮮へ渡海。 |

|

|

1600(慶長5) |

63歳 |

関ヶ原の戦い。鍋島軍は西軍として伏見城攻撃に参加するも、後に東軍に転じる。 |

関ヶ原の戦い。 |

|

1607(慶長12) |

70歳 |

龍造寺政家が隠居し、鍋島勝茂が佐賀藩初代藩主となる。 |

|

|

1618(元和4) |

81歳 |

逝去。多久家は嫡男・安順が継ぎ、佐賀藩の重臣として存続する。 |

大坂夏の陣(3年前)。 |

第一章:龍造寺一門の黎明と長信の出自

龍造寺長信という人物の人格と生涯の方向性を理解するためには、彼が生まれた龍造寺一門の特異な構造と、その中で彼が置かれた立場を深く分析する必要がある。

龍造寺一門の構造:本家と分家(周家)

長信が生まれた16世紀半ば、龍造寺氏は肥前国佐賀郡を本拠とする国衆の一つであった。彼らは名目上の主君である少弐氏に仕えつつも、その権威の衰退に乗じて、徐々に自立と勢力拡大の道を歩んでいた。この時期の龍造寺家は、単一の家というよりは、本家と複数の有力分家からなる一門連合体としての性格が強かった。

長信の父・龍造寺周家は、当時の龍造寺本家当主・龍造寺胤栄の叔父にあたる人物であり、一門内でも屈指の実力者であった。周家は、本家を支える重鎮として、軍事・政治の両面で極めて重要な役割を担っていた。このような強力な分家の存在は、龍造寺家の求心力を高める一方で、一門内の力学を複雑にする要因ともなっていた。長信は、この権力の中枢に極めて近い家系に生を受けたのである。

長信の誕生と兄弟関係

龍造寺長信は、天文7年(1538年)、龍造寺周家の三男としてこの世に生を受けた。彼の母は、後に龍造寺家の精神的支柱として大きな役割を果たすことになる慶誾尼(けいぎんに)である。慶誾尼は聡明かつ信仰心の篤い女性であったと伝えられ、その人格は長信を含む息子たちに計り知れない影響を与えたと考えられる。

長信には二人の兄がいた。長兄は、後に「肥前の熊」と恐れられ、龍造寺家の版図を飛躍的に拡大させる龍造寺隆信。次兄は、温厚篤実な人柄で知られ、兄と弟の間で調整役を担うこともあった龍造寺信周である。この個性も立場も異なる兄弟の中で、三男として生まれたことが、長信の生涯を決定づける重要な要素となった。

戦国時代の家督相続は、特別な事情がない限り長男が継ぐのが原則であった。次男や三男は、分家を創設するか、他家へ養子に入るか、あるいは当主を補佐する家臣として生涯を終えるのが一般的であった。彼らには、自らの力で己の道を切り開くことが求められた。長信の場合、長兄・隆信は早くから家督を継ぐ者としての圧倒的な才覚と野心を示しており、家督争いの余地はなかった。次兄・信周は武将としての覇気において隆信に及ばず、穏やかな気性から兄を支える立場に徹した。

このような状況下で、三男である長信は、必然的に「いかにして兄を支え、一族全体の利益に貢献するか」という視点を持たざるを得なかった。家督という最終目標から解放された彼の立場は、自己の武功を誇示することよりも、一族全体の存続という大局を見据える冷静な視座を育む土壌となった。自己主張よりも協調性、武勇一辺倒ではなく交渉や調整といった能力、そして何よりも客観的に一族の利害を判断する大局観。これらは、家督相続のプレッシャーから自由な「三男」という立場であったからこそ培われた、長信独自の強みであったと分析できる。彼の冷静沈着さ、交渉能力、そして後に見せる卓越した生存戦略は、この出自によって運命づけられていたと言っても過言ではない。

龍造寺・多久家 関連人物相関図

|

家 |

人物名 |

関係性 |

備考 |

|

龍造寺周家 |

龍造寺周家 |

|

長信の父。本家の重鎮。 |

|

|

慶誾尼 |

周家の妻 |

隆信・長信・信周の母。鍋島直茂の姑。 |

|

|

龍造寺隆信 |

周家の長男 |

龍造寺本家当主 。「肥前の熊」。 |

|

|

龍造寺信周 |

周家の次男 |

須古龍造寺家の祖。 |

|

|

龍造寺長信 |

周家の三男 |

本報告書の主人公 。後に多久家の養子となる。 |

|

|

陽泰院 |

周家の娘 |

鍋島直茂の正室。 |

|

龍造寺本家 |

龍造寺政家 |

隆信の嫡男 |

隆信死後の当主。 |

|

鍋島家 |

鍋島清房 |

|

直茂の父。龍造寺家の重臣。 |

|

|

鍋島直茂 |

清房の子 |

龍造寺家の執政。長信の義弟。佐賀藩の実質的な祖。 |

|

|

鍋島勝茂 |

直茂の嫡男 |

佐賀藩初代藩主。 |

|

多久家 |

多久安順 |

|

肥前の名族。長信の養父。 |

|

|

多久長信 |

(龍造寺長信) |

多久家を継承。 |

|

|

多久安順 |

長信の嫡男 |

多久家2代当主。佐賀藩家老。 |

この相関図が示すように、長信は龍造寺本家当主・隆信の実弟であると同時に、龍造寺家の実権を掌握していく鍋島直茂の義兄(妻の兄)という、極めて重要な結節点に位置していた。この複雑な人間関係が、後の彼の政治的行動の背景を理解する上で不可欠な鍵となる。

第二章:「肥前の熊」の片腕として ―勢力拡大への貢献

兄・隆信が謀略と武力で龍造寺家の家督を掌握し、肥前統一へと乗り出すと、長信はその信頼できる片腕として、一族の勢力拡大に不可欠な役割を担うこととなる。特に、西肥前の最前線における彼の活動は、龍造寺家の覇業を支える上で決定的な意味を持っていた。

西肥前の要衝・梶峯城主への抜擢

隆信は、肥前国内の敵対勢力を次々と屈服させていく過程で、弟である長信に極めて重要な任務を託した。それが、西肥前の要衝・梶峯城(かじみねじょう、現在の佐賀県武雄市)の城主への任命である。この人事は、単なる一門衆への領地分与という次元を超えた、高度な戦略的意図に基づいていた。

梶峯城が位置する西肥前地域は、古くからの豪族である松浦党が割拠し、南からはキリシタン大名として知られる有馬氏が常に龍造寺領を窺う、文字通りの最前線であった。この地を安定させることは、龍造寺家の本拠地である佐賀平野の安全を確保し、さらなる西方への進出を図るための絶対条件であった。隆信が、数多いる家臣の中から実弟である長信をこの最重要拠点に配置したことには、二重の意味があった。

第一に、軍事的な信頼である。長信は、兄の武威を背景としながらも、自らの指揮で有馬・松浦勢の侵攻を食い止め、防衛線を維持する能力を持つと判断された。第二に、政治的なメッセージである。この最前線を龍造寺本家が直々に管理することを示すことで、敵対勢力に対して「この戦線は龍造寺家の総力を挙げた防衛線である」という強力な意思表示となり、また領内の国衆に対しても一門による強固な支配体制を誇示する効果があった。

方面軍司令官としての武功と統治

梶峯城主となった長信は、方面軍司令官として、期待された役割を十二分に果たした。彼は城を拠点として、侵攻してくる有馬氏や松浦氏の軍勢を幾度となく撃退した。その指揮ぶりは、兄・隆信のような猪突猛進型の戦い方とは一線を画し、周到な情報収集と地形を活かした冷静な判断に基づくものであったと推察される。

長信の任務は、単に敵の攻撃を防ぐだけではなかった。彼は積極的に城外へ出兵し、周辺の小豪族を龍造寺の傘下に組み入れることで、西肥前における龍造寺家の支配領域を着実に拡大していった。この地での長期にわたる統治経験は、長信を単なる一武将から、軍事、外交、諜報、そして領民統治の全てを統括できる、大局的な視野を持った指導者へと成長させた。常に緊張を強いられる最前線での経験は、彼の危機管理能力と政治的判断力を飛躍的に高め、後の沖田畷の戦い後の難局や、新時代への適応能力の礎を築くことになったのである。隆信は、弟の潜在能力を見抜き、最も過酷な環境に置くことで、それを戦略的に開花させようとしたのかもしれない。梶峯城主という役職は、長信にとって、方面司令官へと飛躍するための試練の場であり、またその能力を証明する舞台でもあった。

第三章:激震 ―沖田畷の戦いと龍造寺家の崩壊

龍造寺家の栄華は、天正12年(1584年)3月24日、その頂点において突如として終焉を迎える。島津・有馬連合軍との間で繰り広げられた沖田畷の戦いは、龍造寺家の運命を根底から覆し、長信の役割を「兄を支える将」から「一族を守る守護者」へと劇的に転換させることになった。

運命の日、沖田畷へ

九州の覇権を巡る龍造寺氏と島津氏の対立が先鋭化する中、島津家は、龍造寺の圧迫に苦しむ有馬晴信の救援を名目に、猛将・島津家久を総大将とする軍を島原半島へ派遣した。これに対し、龍造寺隆信は、一族の総力を結集した2万5千とも5万ともいわれる大軍を自ら率いて出陣。肥前統一の総仕上げとして、有馬氏を完全に滅ぼし、島津の野心を打ち砕こうとした。龍造寺長信もまた、一軍の将としてこの運命の決戦に参加した。

龍造寺軍の圧倒的な兵力に対し、島津・有馬連合軍はわずか5千から8千程度であった。兵力差は歴然としており、龍造寺方の勝利は疑いないものと見られていた。しかし、この油断と慢心こそが、龍造寺家に最大の悲劇をもたらすことになる。

総大将・隆信の討死と軍の壊滅

決戦の地となった沖田畷は、深くぬかるんだ湿地帯が広がる隘路であった。大軍の運用には全く不向きなこの地形で、島津家久は得意の「釣り野伏せ」戦法を展開した。おとりの部隊が偽りの敗走を演じて龍造寺軍本隊を深田へと誘い込み、左右に潜ませた伏兵が一斉に鉄砲を撃ちかけ、側面を突いた。

大軍ゆえに身動きが取れなくなった龍造寺軍は、泥濘の中で大混乱に陥り、組織的な抵抗ができないまま一方的に撃ち破られた。そして、戦いの最中、輿に乗って指揮を執っていた総大将・龍造寺隆信自身が、島津方の武将・川上忠堅によって討ち取られるという、まさかの事態が発生した。総大将の死は、龍造寺軍の士気を完全に打ち砕き、軍は壊滅、将兵は算を乱して敗走した。

危機管理者としての長信

この混乱の極みにあった戦場で、龍造寺長信の真価が発揮される。多くの将兵が我先にと逃げ惑う中、長信は冷静に状況を把握し、自らの部隊を掌握すると共に、敗残兵をまとめ上げ、秩序ある撤退を指揮した。総大将を失い、指揮系統が完全に崩壊した状況下で、この行動がなければ龍造寺家臣団は文字通り瓦解し、追撃する島津軍によって殲滅されていた可能性が高い。彼のこの時の行動は、龍造寺家が即時滅亡の淵からかろうじて踏みとどまるための、最初の、そして最も重要な一歩であった。

本国へ帰還した長信は、悲しみに暮れる間もなく、直ちに戦後処理に着手した。彼は、龍造寺家の重臣筆頭であった鍋島直茂(長信の義弟でもある)と協力し、まず兄・隆信の遺児である龍造寺政家を新たな当主として擁立することで、家中の動揺を鎮めることに全力を注いだ。隆信の死は、単なる当主の喪失ではなかった。それは、龍造寺家の「武威」と「求心力」そのものの消滅を意味した。この権力の空白を放置すれば、家臣団は離反し、周辺勢力は一斉に攻勢をかけてくる。長信と鍋島直茂は、いわば「集団指導体制」を敷くことで、この未曾有の危機に対応せざるを得なかったのである。

島津氏との交渉と豊臣政権への接近

沖田畷の勝利によって圧倒的優位に立った島津氏は、肥前への圧力を一層強めてきた。長信と鍋島直茂は、この強大な敵に対して、武力ではなく外交交渉で立ち向かった。彼らは粘り強い交渉を展開し、大幅な譲歩と引き換えに、龍造寺家の存続を認めさせることに成功する。

しかし、それはあくまで一時しのぎに過ぎなかった。九州の統一を目指す島津の脅威が去ったわけではない。ここで長信と鍋島直茂は、九州という地域的枠組みを超えた、より大きな視点での生存戦略に打って出る。彼らは、中央で天下統一事業を推し進めていた豊臣秀吉に接近し、九州の情勢を詳細に報告すると共に、その介入を促したのである。これは、島津という強大な敵に対抗するために、さらに強大な中央政権の力を利用するという、極めて高度な外交戦略であった。

沖田畷の敗戦は、龍造寺家にとって最大の悲劇であった。しかし皮肉なことに、それは、それまで兄の武威の陰に隠れていた長信の、政治家・戦略家としての類稀なる才能を、歴史の表舞台に引きずり出す「最大の機会」ともなった。この危機を乗り切るために必要とされたのは、隆信のような「武」ではなく、冷静な現状分析能力、内外との調整・交渉能力、そして未来を見据えた戦略を描く「知」であった。長信の後半生は、この日の絶望から始まったのである。

第四章:新時代への適応と多久家の創設

豊臣秀吉による九州平定は、九州の政治地図を塗り替え、龍造寺家の運命にも決定的な変化をもたらした。この新しい時代の秩序の中で、龍造寺長信は一族と自らの家系を存続させるため、生涯で最も重要かつ巧妙な戦略的決断を下す。それが、肥前の名族「多久家」の継承であった。

豊臣秀吉の九州平定と龍造寺家の処遇

天正15年(1587年)、豊臣秀吉は自ら20万を超える大軍を率いて九州へ進攻。圧倒的な物量の前に、九州の覇者となりつつあった島津氏も屈服を余儀なくされた。この九州平定において、龍造寺家は秀吉に恭順の意を示したことで、当主・龍造寺政家が肥前7郡の所領を安堵されるという形で存続を許された。しかし、その内実は大きく変容していた。秀吉は、政家が政務に不向きであることを見抜き、龍造寺家の実権は引き続き家老の鍋島直茂が掌握することを公式に追認したのである。これにより、龍造寺家は名目上の大名でありながら、実質的には鍋島氏が統治するという、いびつな二重権力構造が確立された。

「龍造寺」ブランドの陳腐化と「多久」への着目

この新体制下で、龍造寺本家の権威は急速に失墜していった。当主の政家は政務への関心を失い、隠遁的な生活を送るようになり、かつて「肥前の熊」が築き上げた「龍造寺」というブランドは、その輝きを失っていった。長信は、この状況を冷静に分析していた。このままでは、いずれ鍋島氏が名実ともに主君となり、龍造寺一門は歴史の舞台から静かに消えていくであろう。彼は、一族が直面する本質的な危機を誰よりも深く認識していた。

そのような状況の中、長信の目に留まったのが、肥前の伝統的な名族である多久氏の存在であった。多久氏は、龍造寺家が台頭する以前からの由緒ある国衆であり、その家名は地域社会において深い敬意と正統性をもって受け入れられていた。そして、その多久氏の当主であった多久安順(龍造寺鑑兼)には後継者がおらず、家名が断絶の危機に瀕していたのである。

多久家継承という戦略的決断

天正19年(1591年)頃、龍造寺長信は、多久安順の養子となり、その家督を継承するという重大な決断を下した。これは、単なる名跡継承や養子縁組ではなかった。それは、近世という新しい時代を生き抜くための、深慮遠謀に基づく「戦略的リブランディング」であった。

この決断の背景には、極めて冷静な現状分析と将来予測があった。

第一に、リスクの回避である。もはや権威も実権も失いつつある「龍造寺」という看板を背負い続けることは、将来的に鍋島氏との対立の火種となりかねず、政治的なリスクでしかない。沈みゆく龍造寺本家から自らの家系を切り離すことで、その政治的凋落に巻き込まれることを避ける必要があった。

第二に、価値の付加である。龍造寺一門という「新興勢力の血筋」に、多久氏という「伝統的名家の権威」を上乗せすることで、自らの家系の価値を飛躍的に高めることができる。これは、武力や血筋といった戦国的な価値観が薄れ、家格や由緒といった近世的な価値観が重視される新時代への的確な対応であった。

第三に、新たな地位の確保である。この継承により、長信は、やがて成立するであろう鍋島氏の藩体制の中で、単なる「旧主の一門」という微妙な立場から、「由緒ある多久家の当主」という、鍋島氏も無視できない独自の確固たる地位を確保することが可能となる。

長信は、自らが多久家の当主となった後、息子の長実(後の多久安順)に家督を譲り、自身は後見役として新しい多久家の礎を固めることに専念した。彼は、自らの手で、自分の家を時代の変化に適応した新しい組織へと生まれ変わらせたのである。龍造寺長信の多久家継承は、戦国武将が近世大名家臣団へと変貌を遂げていく過程を示す、最も見事な成功事例の一つとして評価されるべきであろう。

第五章:鍋島藩体制下の長老として

関ヶ原の戦いを経て徳川の世が到来し、慶長12年(1607年)に鍋島勝茂が初代藩主となることで、名実ともに佐賀藩が成立した。この鍋島氏が支配する新しい体制の中で、龍造寺長信は「多久長信」として、一族の長老、そして藩の重鎮として、その晩年を過ごすこととなる。

「御親類同格」という特別な地位

鍋島直茂・勝茂親子が統治する佐賀藩において、長信が率いる多久家は、他の家臣とは一線を画す特別な地位を与えられた。それは、藩主の親族と同等の家格と見なされる「御親類同格」という破格の待遇であった。この地位は、長信にいくつかの重要な特権をもたらし、多久家が佐賀藩内で別格の存在であることを内外に示した。

この特別な地位が認められた背景には、二つの大きな理由があった。一つは、長信が旧主・龍造寺隆信の実弟であるという、否定しがたい血縁的権威である。鍋島氏による支配の正統性を補強するためには、旧主の一門、特にその中心人物であった長信の存在が不可欠であった。もう一つは、沖田畷の戦い以降、長信が一貫して鍋島氏と協調し、藩体制の安定に多大な貢献をした功績である。構造的に見れば、旧主の一門である長信と、旧主から実権を奪った家臣である鍋島氏は、潜在的な対立関係にあった。長信が「龍造寺」の名の下に反鍋島の旗頭となる可能性は常に存在したのである。しかし、長信は、その対立構造に乗ることの不利益(一族全体の共倒れ)と、協調することの利益(自らの家系の安泰と藩の安定)を冷静に天秤にかけ、後者を選択した。

この長信の選択は、鍋島氏にとっても極めて有益であった。旧主の実弟である長信が新体制に全面的に協力することで、鍋島支配の正統性が補強され、いまだ燻っていた旧龍造寺家臣団の不満を抑え込むことができた。長信と鍋島氏の関係は、単なる主従や協力関係を超え、互いの存立に不可欠な「共生関係」であったと言える。長信は、自らの権威を鍋島氏の支配安定のために「貸し与え」、その見返りとして、自らの家系である多久家の特別な地位と安泰を「勝ち取った」のである。これは、戦国武将としてのプライドよりも、一族の未来を優先する究極のリアリズム(現実主義)の表れであった。

藩政における重鎮(宿老)としての役割

「御親類同格」の筆頭として、長信は藩の最長老、そして藩主・鍋島勝茂の相談役として、藩政に隠然たる影響力を持ち続けた。彼の存在は、旧龍造寺家臣団と新興の鍋島家臣団との間に生じがちな軋轢を和らげ、藩組織の一体性を醸成する上で、不可欠なバランサー(調整役)の役割を果たした。兄・隆信の剛猛さとは対照的に、温和で理知的、そして深い思慮の持ち主であったと伝えられる長信の人柄は、新しい時代の統治者として求められる資質を体現していた。

元和4年(1618年)、龍造寺長信は81年の波乱に満ちた生涯に幕を閉じた。彼の死は、戦国乱世の記憶を生々しくとどめる最後の世代の退場を象徴する出来事であった。しかし、彼が築いた礎は揺るがなかった。長信の死後、多久家は嫡男の安順が継ぎ、佐賀藩内で最大の所領(2万1千石)を持つ支藩として、幕末に至るまで繁栄を続けることになる。その領地は善政で知られ、文教の地としても栄えた。これは、長信が目指した「家の存続と繁栄」が、見事に達成されたことを示している。

終章:龍造寺長信の歴史的評価

龍造寺長信の生涯を俯瞰するとき、我々は一人の人物の中に、複数の異なる役割を見出すことができる。彼は、兄・隆信の覇業を最前線で支えた有能な「武将」であり、一族滅亡の危機を外交と交渉で救った冷静な「政治家」であり、そして近世を通じて繁栄する多久家の礎を築いた慧眼の「創始者」であった。

兄・隆信の「剛」が、龍造寺家を一代で肥前の覇者へと押し上げた原動力であったことは間違いない。しかし、その急成長は常に破綻の危険をはらんでいた。隆信の苛烈さと猪突猛進は、多くの敵を作り、最終的には沖田畷での破局を招いた。もし、龍造寺家に隆信の「剛」しかなかったならば、その歴史は沖田畷で完全に終わっていたであろう。その急成長の歪みを是正し、破局から一族を救い出し、そして次代へとその血脈を繋いだ安定装置こそが、長信の「柔」と「知」であった。隆信が龍造寺家を天にまで押し上げた英雄であるならば、長信はその家が地に墜ちるのを防ぎ、新たな大地に根付かせた賢臣であったと言える。

長信の真価は、特にその卓越した「生存戦略」にある。彼の生涯は、戦国乱世という武力と野心が全てを支配する時代から、家格と秩序が重んじられる近世(江戸時代)へと、社会が大きく転換する過渡期を、一人の武将がいかにして生き抜いたかを示す、類稀なケーススタディである。沖田畷での危機管理、豊臣政権への迅速な接近、そして何よりも多久家継承という戦略的決断。これら一連の行動は、時代の変化を的確に読み、過去の栄光や武門のプライドよりも未来の実利を取り、次世代への布石を打つことの重要性を我々に教えてくれる。

龍造寺長信は、兄・隆信や、同時代に活躍した他の戦国大名のような、華々しい英雄ではないかもしれない。しかし、彼は激動の時代をしなやかに生き抜き、自らの家を見事に存続・発展させた。その生涯は、派手な武功や劇的な勝利の物語以上に、変化に適応する「知恵」と未来を構想する「戦略」の価値を体現している。龍造寺長信は、単なる「肥前の熊の弟」ではなく、時代を生き抜く術を知り尽くした真の賢臣として、今こそ再評価されるべき人物である。